Андрей Тавров

ТАВРОВ

Андрей Михайлович

1948-2023

(до 1998 публиковался под именем Андрей Суздальцев)

Родился в 1948 году в Ростове-на-Дону. Окончил филологический факультет МГУ. Автор тринадцати поэтических книг, продолжающих и углубляющих поэтику метареализма, двух романов, эссеистических«Писем о поэзии» (М., 2011) и нескольких сказок для детей. Главный редактор поэтической серии издательского проекта «Русский Гулливер», главный редактор журнала «Гвидеон». Работает на «Радио России».

atavrov.ru

Журнальный зал

wiki

Литературные эссе в ФИНБАНЕ

Травматизм жизни и терапия поэзии

Апология бессвязности, или о возрождении словесности

Краб клешней океан трогает, шевелит,

пласт живого стекла пробует приподнять,

а в ручье волокнистом солдат, как ружье, лежит,

водорослью все лоб тужится осознать,

чтоб отпить из него избыток синей слюды,

проступивший разум как моря и шара пласт,

и дельфин горячась, свистит из живой воды,

как понять имена в деревянный и мертвый час.

Надет на себя прыжком, сплющив кепку в нос,

он траншею ведет плюсной из сплошной горсти,

и он вложен в себя, словно ком вложен в ком, в погост

словно вложен булыжник живой в глазах, в кости.

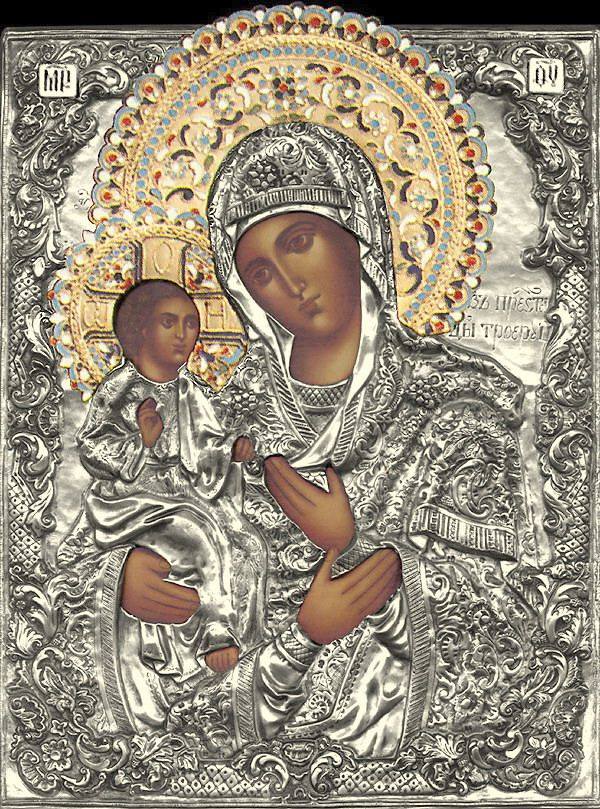

Материнская дева уперлась в слежавшийся свет,

все плечом подпирает, как шелестящий лопух,

чтоб себя не забыл, чтоб прошел в свой горячий след,

сам себя до себя бы донес, не затих, не затух.

Тамерлан облаков, что тебе дней навоз,

человечья пшеница, горящие трубки в рост

из аорт и портков, что тебе этот ссохлый воз –

неба стог накрененный да в ветках стеклянных клёст!

Чья рука железней твоей – кузнеца ль в степи,

что тебя сковал, олово в рот залил,

или пальцы в морщинах, как в родниках Сибирь,

что обняли младенца в пеленках – в глине могил?

Вот и вышла, выжила из себя, из тела ума пясть –

кто ж подхватит горящую дверь, замок отопрет,

кто напомнит и вложит в убитого жизни пласт,

кто вскопает, отдышит, восставит и сам совпадет?

Ах рученька лишняя, пшеничная стрекоза!

Индрик-зверь, скалист, под тобой, как слеза, обмяк.

Субмарина вникает в мозг в уключинах и пазах –

свет какой, горбатясь, расправил тебя, моряк?

Вот и дышит она, как трехрукий костер в углях,

хлопок света из рук – в руку из льна кладет,

и тепла меж лопаток в земле третья Девы пясть,

что подхватит, как свет, под землей ребро отопрет.

Броненосец стеклянный город, жилец небес,

чтоб держались веры твоей куб и ребро,

динозавром в сполохах вложи свой нездешний вес

в позвоночник воскресший, в жилах живых бедро.

Так драга из воздуха, одной лишь птицей полна,

все черпает синь, перекладывает кирпичи

из сланцев и света, сукровицы и льна

и целует в лоб трехгрошовый огонь свечи

ЧТО, БАТЮШКОВ, ТЕБЕ В АВЛИДЕ…

Что Батюшков тебе в Авлиде

сердечный мой зачем тебе Авлида

здесь звезды страшные горят

и птицы медью говорят

и волны, словно волк крылатый

тебя на части разорвать

хотят в тоске продолговатой

и красным языком лизать

Здесь лица жгутся Гераклита

с Гармонией, что вечно скрыта

под веком льва, под оком птицы

и в позвонке стоит как спица

Что, Батюшков, тебе в Эврипе

в двуногой пучеглазой рыбе

в деве, рожденной для ножа,

в ракушке с четверть этажа?

Но он, гармонией, как кровью

окутанный, стоит к ушам

прижав залив и, дрогнув бровью,

к суровым не идет мужам,

но чует ухом звук ничтожный

из раковины осторожной,

как таракан там или снег

снежинкой шепчется у век.

Он говорит: сие ушко

игольное не снесть Атланту,

сколь смертных внутрь его ушло,

сколь звезд взамен пришло обратно.

Ждут ветра паруса. Ждут рыб

пустые сети, ждет полета

птенец и полнолунья – лед,

чтоб лоб растаял в форме грота,

но Батюшков уже не ждет.

А он стоит в ушке иголки

и сам себе, и ей ушко

и в нем поют снега и волки

и время в вечность перешло

и вот сейчас в нее войдет

и русский снег и смертный пот.

ПАРКИ

Осенние парки со скачущими конями

и глиняным Пьеро, бредущим следом,

сквозные годами, неделями, днями,

горящие неровно, как спицы велосипеда.

Осыпаются парки и шаркают сторожа,

обнажается ствол, как натурщица, сбившаяся со счета.

Листья внизу ложатся, чуть дрожа,

как сбросила платье она, и не решается переступить отчего-то.

И я чувствую, как мое гипсовое сердце постепенно оживает,

в нем пульсирует дым от листьев и светопреломляющий холод.

и лавочки бродят в крови и кровь преображают

в эту осень пустую, как хлопнули дверью — и эхо из холла.

Я прохожу мимо вас, не замечая, будто мимо зеркал,

вижу ясно, как, пульсируя, свиваются с ветками вены.

Холод, тишь, деревья в подсвечниках. Дыханье моего мирка

в невесомом чуде чуть сдвинувшейся Вселенной.

ЭЛЕГИЯ ФАВНУ

Квадратный фавн бредет сквозь речку осени,

в его глазах круги, как лебедь в озере,

под берегом, качаясь, как сирень,

бежит река, затвердевая в круг

трепещущего кровообращенья,

что сквозь проходит фавна, как рожденье

проходит лебедя и человека вдруг.

Река течет, плывет в ней трудный труп,

и куст речет, за ним плывет собака,

она лицом распалась из-за страха,

она – движенье алых губ.

Плывут в туман по осени реке

светила, тающие вдалеке

и семафор и столб и паровоз

и в латах человек, одноголос.

О листьев красных губы и уста!

О фавн святой, сотри мои глаза

внутри куста нет самого куста

и осени внутри нет никого

сотри меня, как будто все прошло

река времен сурова и державна

и нет уже над нами дирижабля

что наше прежде отворял крыло

лишь Антигона в дудочку поет

и черная сквозь город мчится речка

да из упавшего колечка

колодец в небеса растет.

В колечке – смерч, серебряная смерть

в квадрате – фавн, а в эллипсе прозренье

как робко в утро открывалась дверь

как тяжелей плода звук от его паденья!

Не ведал фавн, зачем его несут

сквозь шум времен четыре капитана,

и пушка осени стреляет неустанно

и вена неразъемная кричит

а я тогда в срамной ночи визжал

в бараньем с девкой черепе гулял

расквасил морду и шутил со свахой

и тело выпростав исподнею рубахой

на месяц молодой навеки улетал.

ПАСХА НАД ПОРТОМ

1

Луна, отражённая в глазу у кошки

(если на небе есть глаз), окошки

не серебрит, но дробит волну;

залив мерцает истошным светом,

и бровь под яхтой колеблет, при этом

поднимаясь, — её одну.

2

Воскресенье Христово плывёт над пирсом,

человек в копирке проходит низом,

по туману судя в глазах — немец,

у авто, как рояль, приоткрыт багажник,

диезы тратят шкалы загашник —

труба, синкопы, Майлз Дэвис.

3

Вот тут и начинаешь вдруг понимать, что

луна вверху — это значит мачта

внизу; что луна — это только средство,

магнит, человеков лишающий части

веса: прилив поднимая, снасти,

душу вверх удлиняя. И даже сердце.

4

Для человека здесь и в это время

/см. вторую строфу/ — бремя

терять убийственно, особенно — веса.

Ибо душа, выгибаясь к светилу,

размыкая края, обретает силу

готического отвеса.

5

Глаза текут и волнист затылок.

Звёзд на небе, что разбитых бутылок

по бортам кораблей, сходящих на воду.

Пасха над портом — это нечто выше,

чем Храма сухого ржавые крыши,

где нет и теперь народу.

6

Женщина (в платье, чем жизнь, короче)

только тем и отлична сейчас от ночи,

что завтра её вероятно не будет,

смотрит вверх, на луну, на шпиль над баром,

видит среднее меж борделем и балом

и уходит в ночь. И время крутит

7

часовые стрелки под тонким шпилем

почему-то — обратно. Ни фута под килем.

В такую ночь не увидеть рядом

лица с фиолетовыми глазами,

платья, схожего в бриз с парусами,

а увидеть, то не осилить взглядом.

8

Ибо голову тянет всё же выше.

Словно к дну, прилипают молюски к крыше.

Задирает горло во время пенья.

Человек растёт прочь от центра веса.

Как чужая невеста блуждает месса,

не садясь на ступени.

9

Ибо в этом месте и в этой ночи

мы опять не увидим Того, Чьи

глаза, закрывшись, прибавили в свете

с тех самых пор, когда лишены

мы стали в небе любой страны

если не мрака, то всё же — Смерти.

10

Жанетта в порту чинит свой такелаж,

дыра в борту и скрипит гараж;

здесь можно с себя, пожалуй, флаги

совсем приспустить. В небесах луна.

И слова высыхают быстрее на

душе, чем на южной бумаге.

1982 г.

из публикации:

Предисловие отец Александр Мень

http://yakov.works/library/13_m/myen/de_suzdalzev.html

***

Когда мы вышли — не помню. Не помнят рожденья

своего — даже волхвы. Наверно, текли мгновенья,

принимая форму воды или форму речи,

и я принял форму странника, словом, то,

о чем говорят: всё, кроме меня — на сто

ладов обступило то, чем стал я, толкаясь в плечи.

Я много забыл, но снег… я запомнил снег,

из центра каждой снежинки глядел человек,

иногда их бывало много, иногда рядом

с глазами кружила только одна,

и ощущая в душе отсутствие дна

для взгляда, — я с нею встречался взглядом.

Звёзды вращались вверху, гудя сквозь раму

небес и чертя по очереди пентаграмму

то на тающем снеге, то на поющем песке,

мы всё чаще запрокидывали бледные лица к небу,

и взгляд встречал потолок. Но однажды… — не у

кого из нас свет такой до сих пор не бился в виске —

звезда, утончая ночь до иголки,

взошла на востоке. И все мы тогда познали природу мрака,

поскольку всё остальное — погасло. И мы,

носильщики тел своих, — их выносили из тьмы

под эту звезду. И лаяла где-то собака…

2

И мы продолжили путь. Свистели бичи,

верблюды ложились в снег /по свидетельству очевидца/,

вращалась звезда, и наземь текли лучи,

и тени светлели. Светлели — лица.

И наш караван являл собой ряд огней,

поскольку лица стали, как свет. А ночь — черней.

И мы пришли. В ночи мы встретили пастухов,

и звуки речи летели выше костров,

и звезда, вращаясь, спустилась на ясли,

и мы узнали младенца и деву. И я

с тех пор почти двадцать веков прожил в днях бытия —

и я их запомнил. Детали — угасли.

ПАМЯТИ ЦЫГАН

что делать с кровью красной и цыганской

совсем не то, что с кровью иудейской

совсем не то, что с веной азиатской

или тропой над речкою индейской

что делать мне с лимоном полнолунным

с быком асбестовым и с антрацитом ночи

и я ложусь к ногам старухи

что сыплет мне на грудь и золото и луны

струит меня река из разветвленной крови

я лодкой в астрахань ныряю головой смолистой

мои разбиты брови

цыганским рысаком, как водопад на ринге

мне девочка поет, прижавшись изнутри к ракушке головной

иди-иди безногою тропой к львиноголовой смуглой Эвридике

и я иду, озер колеса мне в затылок смотрят

и лает вслед разросшаяся жаба

как сладок ужас

что мне ловить меж форм цветка и губ?

слова лишь призраки и ночь как отсвет

на крупе кобылицы. Мера – прах

и грудь — в крестах

и числа – голова, гниющая в кустах.

сказал кто: песня — счет? Кто: слово — слог? –

цыганской крови и длина и лента!

Висячие сады пустых берлог

я пел бы хуже, если б смог

я был бы весь – язык, распорка инструмента.

картавый клекот, ровный стог.

о сколько вас, что стали чернозем

Эльвира, Николай, Франциск, Людмила

вас песнь, что состоит из ила,

восставит розами, их ночью и огнем!

который год меж вами я иду

играя ни на чем, пытая пустоту

и вижу в зеркале обратнооком деву —

цыганский страх язвит мою пяту,

жук золотой ползет по древу

и сокол держит высоту

я стал прозрачный и живой,

одет твоею наготой

львиноголовая цыганка.

в лучах подземных и косых

смугла рука, красны уста

и кровь цыганская проста,

и раздвоён земли язык

ИНТЕРМЕЦЦО. ПОБЕДИТЕЛИ

Легионер присел за стол,

под ним просел дырявый пол,

посол Империи, гонец,

её истрёпанный конец.

Он девку жмёт и пьёт вино.

В окне светло — в углу говно.

Луна сияньем голубым,

как светоч, высится над ним.

Его товарищ, друг и брат,

боями меченный солдат,

уснул в блевотине. Увы,

победы чаще таковы.

Хозяйка смотрит из угла,

за скромный взнос она б дала.

В боях заслужен их бордель,

и непонятно, кто смотрел

всю ночь на пир сей из окна

философ или всё ж луна.

Всю ночь, сменяясь, смотрят на

луна, философ, вновь луна.

***

Аристократ, добравшись в Палестину

крылатым кораблём позавчерашним,

бредёт по городу, сорвавши хворостину

и голову задрав к замшелым башням.

Как хорошо под молодой сандальей

и твёрдой и уверенной ногою

оставить след, что врезан в беспечальной

подошве — след в пыли:»иди за мною!»

Как хорошо после дурных просторов

и палубы с приподнятой кормою

войти в прекрасный незнакомый город,

оставить след в песке: «иди за мною!»

и видеть женщин, новых и красивых,

две башни Хасмонейской цитадели,

как хорошо, что много жизни в ивах,

намного больше, чем порой в постели.

И вслушаться в гортанные созвучья

на Ксистусе, театре, ипподроме,

как хорошо, что сломанные сучья

роняют сок, как стоик капли крови.

Иди за мной, иди за мной, малышка,

кривым проулком к серебру потока.

Бредёт купец. На кровле спит воришка.

Их Бог невидим. Верный взгляд на бога.

Но от чего сегодня так туманно,

но от чего сегодня так обманно

стоят дома. И каплею любою

туман смывает след:»иди за мною»…?

…И не было Иешуа, Марии,

и спали ангелы невыносимо мёртво,

и спали ангелы, и в мертвом ветре плыли,

и как любовников, их смерть сносила — по два.

Но шла Мария через Иудею,

и дождь хлестал, посеребрив ресницы,

и ни за что никто не шёл за нею,

и, вскрикнув, сквозь неё летели птицы,

преображая пенье — до хорала,

преображая пенье — в серафима…

Мария шла в тумане и хромала.

Два ангела уснувших плыли мимо.

СТЕКЛЯННЫЕ ДИРИЖАБЛИ

Воздух, как лев, лежит и лижет себя,

вылизывает любой золотой завиток,

что август-Иероним переписал, сопя,

в сухую книгу реки, в световой глоток.

Лев уходит на водопой, к музыке береговой,

буква скользит над водой,

а ты исчез, словно лишний вес,

отраженный косой косой.

Соберешь себя разве, тварь, из хлопка на том берегу,

из мелка в деревянной школе, чей мучим след?

из белой юбки, задранной на бегу,

с которой, крестясь, сошел к Диоскурам свет?

Мальчик на самокате, чайка, куски

льва – то сгустится, то снова жужжит осой,

липа цветет не с той световой руки,

не обнаружить себя не обнаруженным собою собой.

Стеклянные дирижабли парят над Москвой –

разжиревшим городом лишних букв,

неразличимы в небе, как ангел в степи пустой,

как шваркнуть в воду стеклянный бой –

не перевернет его плуг.

Стеклянные дирижабли, щурясь, шевелят волну,

добавляют шелеста липам, хвалы холмам,

запятую Иерониму и Иеронима – льву,

из живых их никто не видал, даже Аллах.

Их отсвет – в ветре, от них скулы воют в любви

и голова прозрачна наутро в ответ,

когда с мускулистой искрой в глухой крови

поднимает тебя на дюйм позвоночный свет.

Я шел как пауза меж двух остальных –

разбитой колбой и распавшимся колесом,

и меня не было ни в ребре, ни в памяти их,

стеклянные дирижабли рассматривали мой висок.

Баллада о летящем снеге

Снег серебрян — вслед душе живой,

снег летит, пересекая строй

нехолодных кружев аонид,

в мини-юбках страшный снег летит.

Снег да лёгкая лиловость губ.

Снег — и, может, вспыхнет Рождество

не за звуком откровенных труб —

хоть на год опередив его.

Мчатся тучи, вьются тучи, бес хромой

пролетает с переломанной дудой,

что же мне поделать со своей

в снеге переломанной судьбой?..

И беззвучный бьёт меня озноб,

и беззвучен бесподобный снег,

и беззвучны очертанья слов,

но беззвучнее всего — сам человек.

Закусивши рот, я длю строку;

всё ж с ума сошедшие глаза

я, и умирая на бегу,

нестерпимые расслышав голоса

ангелов, слетающих на свет,

не закрою ни потом, ни вдруг,

ибо нет — лиловей Жизней двух,

ибо ничего на свете — нет.

Только край лица, летящий в снег,

только губы с отблеском тех глаз

и лиловой бабочкою век,

в ночь под рождество спасая нас…

Снег летит — и что там блузки шум?

Снег летит и дышит тёплый бант,

снег летит, превозмогая ум,

снег за воротник, папаша Кант!

Мокрый снег в людских стоит глазах.

Зрение — это щека в слезах.

Ангел — это больно. Слабый свет,

бьющий от него, порой да нет

сводит тень людскую, слабый ум,

жизнь — до шума и до слова — шум.

Ангел страшным светом — в Жизнь летит,

изогнув ресницы аонид,

тень от человека и его

удлиняя птицей самого,

и лишая и ума, и слов,

если взгляд не до конца лилов.

АЛЬБИОН / НИЧЕЙ ДРОЗД

…напор моей поступи среди Божьих звезд неодолим. Блейк

Поступь моя — среди звезд,

удлиненных в ружейный ствол,

и дымится созвездий горсть,

словно землю их вывернул вол.

Замерзает пахарь меж звезд,

коченеет ночной Адам,

и упал с ветки в Разум дрозд,

разошелся по берегам.

И течет сквозь него река

из комет и в крови огней,

серый дрозд смотрит на берега,

на себя самого из людей.

Вот рыбак звезду заронил,

вот в уме стынет сеть лучей,

из глубоких, как луч, могил

восстает человек ничей.

Он без имени, не объят,

он вне птицы и речь молчит,

и ручьи из огней журчат,

полоумный луч в ночь летит.

Луч не речь, да и свет не свят,

человек – речевой сустав,

светом светел и речью сжат,

и разжаты дрозда уста.

***

Зачем ты сдвигал ангары,

выращивал липы из бездонных слов,

шевелил гривы и углублял пространства,

привел Агамемнона на русский снег,

утирал слезы живым?

Сволочь серебрит спины серебряными ложками —

языками богов, делает свое дело.

Где планёры, где

шевеленье неба как переполненного бассейна

с монеткой на дне, с парящей над ней

детской яхтой, сухой и правдивой,

как плечи Гермеса?

Широкогрудые облака, тонкие кипарисы,

хрупкие девушки

ушли к Ахерону.

Есть щель земли и неба, куда, обняв дельфина,

спускаются те, кто возжелал смысла, усомнившись во всем,

кроме немногих звуков,

людских и звериных.

За ними идут созвездия, и это

третье небо, узкое, как лезвие топора, как распил, — приют

тем, кто растил смысл из себя безымянного,

как ветвь из запретной вазы,

и теперь вошел в узкий огонь эвменид,

в ангельскую песнь для героев,

ценой в голову дохлой кошки,

в ветер твердой сирени.

Лебедь

Кто тебя создал, кто тебя сшил, влил

в раковину ушную, там заморозил, взял,

выпустил комом из заплаканных в снег жил,

снова расширил, как люстры щелчок – в зал

с белой стеной, с заоконной звездой в бороде.

Кто тебе клюв подковал и глаза золотил?

В печень кто коготь вложил, сделал, что бел в воде

среди черных семи в черепах филистимлян крыл?

Кто приставил лестницу к боку, чтобы наверх, вниз

ангелы шли, пропадая за облака,

исчезая в тебе и сходя упавшему ниц

на затылок с косой, черным чудом грозы – в глаза.

Кто пламя зажег и вложил, как бензин, в рот,

кто ракушки внутрь, чтоб кололись, гудя, зашил,

чтобы ахнул ты ими, как полный от эха грот,

постигнув, что за святой внутри у него жил?

На худо ли, на добро из левой Творца руки –

к сердцу ближайшей, в отличие от остальных, –

ты вышел на волю, словно в знаменах полки,

кренясь и стреляя из пушек, мортир, шутих.

И кто из вас больше по весу, меру, числу,

по свету фаворскому, по совести за края,

святой или ты? Какому свезти веслу

одного – без другого! – воскресшего, за моря?

Кто наносит больше в себя – тишины, огня,

кто взаправду Христов один неразменный брат?

Кто мертвую воду в ночи зачерпнет для меня,

живую кто в губы вольет, как свинец, свят?

Потому-то и растопырена первая страсть, ночь,

крыльями на весь мир, словно лебяжий брак,

завалить чтоб не голым телом, а перьями смочь

наполнить, чтоб дальше шла, в черепах овраг.

* * *

у вещи есть невидимый объем

губные полости для говоренья

прозрачные и тихие

как жабры говорящие водой

они-то и вылепливают вещь

так у паращютиста в затяжном

прыжке за телом шепчет тишина

в которой спит

вся будущая жизнь

из поползня

из лисы на холме

из глаз умирающей матери

из надписи змеи на дороге

из ствола где ты на мушке

тихо говорят губы

они твои

ИЗ «ПЕСЕН ОПЫТА»

Расскажи, ракушка, вырванным языком,

что Ангел тебе говорил на адыгейском, глухом,

как узнал в тебе узел, что развязался в плач

мальчика на снегу, в коротковатый плащ,

как вы в трех мирах разъяты, разнесены,

завязались в узел средь развязанной тишины

и стоите тихо, как незнакомый бог,

и снег идет и падает на порог

дома, где мама воет и отчим, пьян,

наискось рвет на груди баян,

и как сыплется снег, никому не знаком,

и как трое стоят световым комком,

расскажи мне, ракушка, вырванным языком.

Лене Эберле

Зеленый зверь и белый человек

идут вдоль озера, как буква, множась

и не меняясь, лишь уходят вверх

и вниз, словно стальные кольца ножниц.

И вновь сойдясь в подошву и траву,

и в букву, что одна на целом свете,

зверь говорит — я больше не умру,

и человек ответствует — вот ветер.

Зачем же шаг их — делит и кроит,

какую землю режет, что за воздух,

каким простором в каплях шевелит

и для чего сегодня небо в звездах,

и отчего в нем всадники стоят,

чудовища, убийцы и могилы,

и кров небесный, словно грудь, разъят,

и поднята Луна на вилы.

И для чего в траве кузнечик нем,

и ногу больше не обнимет стремя,

и дирижабль плывет в пустом окне,

и, словно дождь, остановилось время.

Они идут и режут воздух снов,

как лист бумаги и железо кровли,

и ветер как огонь им дует в бровь,

сжигая плоть до ребер и до брови.

И небо, расширяясь, словно рот,

вот-вот неведомое скажет слово —

возвысит, вымолвит, произнесет…

но длится тишина, как тень от крова.

Кто плачет там в ночи, зачем в ней снег

летит, не двигаясь, как дом, безбрежен.

Зеленый зверь и белый человек

идут и буквой темный воздух режут.

Спускаясь в дол на мертвую траву

и восходя на холм, где колос светел,

зверь говорит — я больше не умру,

и человек ответствует — вот ветер.

Захария

Бородатые ангелы, козлоногие города,

стекольщик Захария на горбу короб лучей унес.

В морге дева лежит на мраморе гола, горда

и состоит из холмов и слез, из холмов и слез.

Короб унес тишины, улей запретных снов,

и облетел, как шелковица осенью, до ребра,

до ствола, до себя, до Бога сирот и вдов

и стал как неба гора без горы, как неба гора.

Пахнет ментолом от рыжих волос, дождем,

ей сторож вставляет, сплошная слюна, дебил,

ее пятки розовы и слюдяным плащом

под ней шелест крыл, трущихся в хруст крыл.

А когда сложил немоту к Гавриила стопам,

из стекла родился верблюд и зверь Иоанн,

и пошел он окна стеклить слепым черепам,

чтобы свет в них струился, как солнце по куполам.

Вошел в один дом, видит — мертвая дева лежит,

между ног ее мальчик слепой, как слюна звезды,

и он любит ее и как снегопад дрожит,

и на мраморе буквы волос дрожат, как книги листы.

Что читаешь ты? — Иоанн ему говорит. —

Что за слово силишься одолеть,

и зачем эта мертвая дева в длину под тобой лежит,

словно выдоха клеть, с белым ангцем-выдохом клеть?

И берет их за руки, белых детей, и идут

в каналы и облака, в каналы и облака,

на холмы, где Захария плачет, где города умрут,

и дети поют, невидимые пока.

Человек — это мертвый лев, угол без стен.

Голова отсеченная — щедрее Божьей руки.

Человек состоит из сердца и двух колен,

из покаянного неба и гробовой доски.

Птичий пророк

Птичий пророк птичий пророк

бодает воздух как носорог

от синевы промок

не идет на порог

Говорит языками тенькает-свиристит

птичья яма сердце его честит

и он к небу прибит

Баламутит простор крутит свою карусель

вся его плоть — хрустальная трель

Как Товий в рощах хоронит птиц

с Ильей воскрешает детей и дев

и плачет в воздушную глину ниц

как соловей и рычит как лев

Невесом невесом

по рощам катится колесом

с горем луковым ест пирог

птицей заморскою говорит

в синеву потолок

голубятни его открыт —

для птичих речей для ангельских стай

от тех кто ничей, до тех, кто за край

от вещих слепцов до подлых отцов

для мальчиков-девочек-бубенцов

Не говори ему ничего

взглядом одним озари чело

и как пламя поймешь человечью речь

что любовь это синее небо с круч

и что правда — кирпич домовитых туч,

говоренье губ, воскресенья луч

для привставших плеч

И как в воду войдешь ты в собачий лай

в соловьиный хрип и в касаткин рай

сладкий хлеб жуешь

с медом кровь живешь

среди вещих предвечных сердечных стай

Ах ты воздух в Дантовом колесе!

вещих губ занебесная чехарда

верный пес подыхающий на росе

в синеву плывущие города!

Говори пророк

за пятак за воздуха кипяток

за правду дрозда за красную грудь клеста

за краткую жизнь за долгий ее глоток

за все что не смог — не умолкай браток

Память Марка-Евангелиста

Есть растворяющий конец водоворота,

и есть — творящий. Есть леса без крон,

есть звезды без ворот, есть ворот и ворота,

где встал лишь света ковш как мера всех времен.

Его вложить в базилику и в клетку

живой груди — вот тяга и тоска.

И кров сужает мир, но изощряет сетку —

сетчатки луч: лучину для зрачка.

Он слово слышит, как форель немую,

и в авиатрубе светла ладонь,

что вложена не в рану копьевую,

а в Духа-мальчика, в рождающий огонь.

Как танкер носом встал, ловя звезду и крышу,

встал Ангел на порог. И небо спит, как лев,

в твоей груди. И груз земли и мыши

осилит чистый лоб, от буквы побелев.

Лошадь

Как увалиста, как льдышка,

круп все тает, словно яма

от сома, как внутрь подмышка

или след под днищем яла.

Четырьмя в слюду вкопалась,

центр земли тянулся к розе,

но уперся и попался,

завалился, заелозил,

замутил ведро как морду,

холку взбаламутил, гриву,

позвоночник, словно хорду,

выкопал и вставил криво.

Вся отвалена из ямы

круглым кубом глинозема,

вспучены твои изъяны,

и в глазах твоих озера.

Ты сама себе отрава —

кость да клубень, червь да челка,

крови красная орава,

рек подземных богомолка.

Снигирь

Марине Кузичевой

Снигирь снигирь

изнемог от гирь

воздух его несет как река

черней железа глубиной глубока

и флейту держит рука

он прячет лицо как отражение в зеркальце

на вытянутой руке и снег у него в руке

и буква на языке

лица уплывшего по реке

далеко далеко

в серебро где соколы и фольга

где колокольня с флюгером в облака

где настасья и идиот

плавают у потолка

а фридрих ищет меру людских вещей

прислушиваясь к треску свечей

и всем остается ничей

Снигирь догони догони

мои лица мои огни

серебряные как твое

и капкан разогни

великий квадрат похож на круг

великая жизнь похожа на труп

распрямившийся в рост архангельских труб

а ты мне похоже и лик и брат

и брови у нас горят

снигирь снигирь

воздуха поводырь

зачернел затемнел

нахохлился полетел

за черной водой за зрячей живой

за моей головой

за пулей да тетивой

отчего же птица на тебе кольцо

и мне снится у девы твое лицо

похоронная птичка воскресенья брат

в воздухе белом губной снаряд

***

Гость пропащих больничных палат, воробей голубой,

горсть песка, лишний берег, прибоя разбитая часть,

флюгер с профилем птицы, две рыбы под мелкой луной,

пляж с заштопанной веной, перо, неигральная масть.

Ванька-встанька пустых подворотен, напрасный певец,

над челом неотмеченным пламя, висящее зря, —

вот подставь зажигалку, и мы совпадем, наконец,

краем света, как швом, затянув разрывные края.

Я веду в поводу амальгаму зеркал и проток —

завитого, как шерсти моток, вороного коня,

и я падаю внутрь, и я делаю неба глоток —

с этой розой зеленой во рту и схоронишь меня.

Элегия на одной струне

В синей глади, застиранной ангелом-прачкой, легка

череда и гряда: облака, облака, облака.

Облака надо мною чисты, в молоке, налегке…

Где-то город-горбун отразился в ничтожной реке,

где-то улица с пыльным трамваем, в котором никто

никуда не уедет, не вскрикнет, чужое пальто

не запахнет духами весной — только светлая мгла,

да танцует в колодце окна граммофона игла.

И танцует под тополем пыльный вагон заводной —

кто-то плачет в окне, кто-то снова кончает с собой.

Отвернись, не гляди, не поймешь ничего, никогда,

над дворами за пыльной рекой все гудят провода.

Пятитрубный опять никуда не плывет пароход,

через мост пролетает в “Рено” полноправный народ.

Отвернись; не гляди, ты уже отболел, отдышал,

отхрипел свое танго, поэтому пыльный трамвай —

ангел свинченных перьев, несет тебе клапан трубы,

как младенец пустышку: вот цаца, возьми, поиграй.

Богомол ростом в дом застывает в лиловой тени,

и с Луны вверх ногами, как будто летучая мышь,

повисает архангел вестей Гавриил, он похож

на ту черную сумку, что утром сует почтальон

под грохочущий ящик, он, сказано, полон вестей.

……………………………………………………………..

А над городом тьма, кто-то сходит с ума, и синеют дома.

Зорба-грек скоро год, как в психушке, слыхала, кума?

И танцует трамвай на пустынных бульварах, один,

И Евгений Секунд доживает в ночи до седин.

Не понять, что “распять”, что “простить”, что “забыть”, что “любить”,

не понять ни за что, отчего же так хочется жить —

может просто не хочется смерти — ночного пальто.

Вы простите меня, вы простите меня, усе вы, кто…

Наплывает грядущее вновь из-за Чистых Прудов,

как большой теплоход из кают и невыцветших снов,

но до рельс не дойдя, рассыпается в буквы в кустах.

Я на черной пластинке кружу — не за совесть, за страх.

Все кружу и хриплю, и молчу, и ночную ловлю

безымянную бабочку-птицу по кличке “люблю”.

Черно-белого хрипа король, я встречаю опять

диск заигранный солнца: “Аврора идет блефовать”.

Новый день! Я в трубу все побудки трублю, дурачок,

все кружусь и хриплю — новый день наступает опять!

Новый день… новый день… новый день… наступает опять.

Одинокая роза в тиши перламутра, легка,

в серебре, ниоткуда, зачем… Облака, облака…

Ниоткуда, зачем, так ничтожно легка, так едва —

в серебре облака, неживая, живая, жива…

Над горацием дней да над гамлетом речи пока

все же лучше пускай — облака, облака, облака…

ГОГОЛЬ В РИМЕ

Николай танцует на площади, а птица в небе,

чарторыжская липа цветет, майор Ариэль,

что произойдет, то вновь повторится

раз в миллион лет карамелькой под языком.

Николай из плаща и носа, из башмака и каштана,

Себастьян из молочной буквы, из дыма под языком,

оскал его волчий и плачет глаз-горемыка,

зыблема жизнь – полиэтиленом на рогах у лося.

Твердая твердость есть в Риме, легкая тяжесть,

зрячая зрячесть есть в нем и вещная вещность,

кровная кровь и солнечность кровли есть в Риме,

и птица спешит по гнездо в небесах тороватых.

Вдохнет он себя, а выдохнет серебро

Дона-реки, ни с кем ни знаком, ни рыба, и ни Тарас,

качает себя на кроватке – ребро напоказ,

ах, гули-гули! ах, Коленька, ах баю!

Идет и уходит, как снег под лучом в овраг,

плавит себя до черепа и ноги,

уже на свободе и призрачен словно враг,

когда жизнь на луну уносят, блеснув, штыки.

От письма-человека остается сфера, стекло,

как от птицы яйцо, от туши сгнившей – жакан,

от всего остается сфера в сфере другой,

объятая третьей, и в ней стоит ураган.

Катайся, круглись, стукайся, закругляй,

пока живешь и бормочешь вещи или слова,

себя узнавая как край, выступивший за край

себя самого как карта, как синева.

ЛИР

Лир несет себя, как фонарь,

освещая гарь, как звонарь

колокольню в месяц январь,

колотя меж губных,

что завел пономарь.

Мир несет себя, как фонарь,

вместо света какая-то лимфа, что ль,

какая-то нимфа, липкая словно скотч –

а в сердце кривая боль,

то ли кровь стучит, то ли дочь.

Ах, не дайте мне языка,

гуттаперчевого казака,

склизкого, как звезда,

как лопасть весла.

Освещу я себя самого –

освежеванного левиафана

сердца прорванного своего,

куда его пыл уплыл, пламя куда ушло?

Я сошелся в шар, разошелся ликом,

расточился бликом в рыданье великом,

и стою я, ночная спина,

между двух костров человек

из дождя и снега, из сна

и из крови, и входит снег

в мою грудь сердоликом.