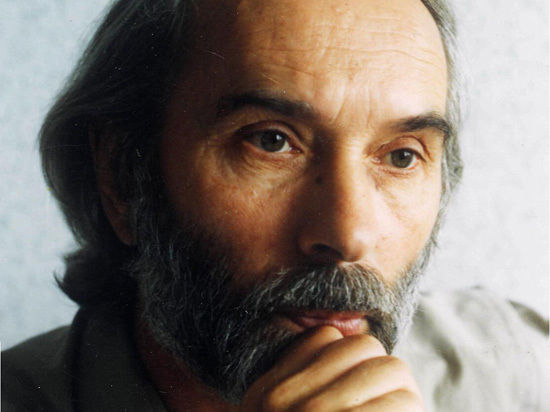

Николай Болдырев родился на Северном Урале, закончил Уральский госуниверситет, работал плотником, учителем, библиотекарем, инженером, журналистом, в том числе зам. гл. редактора журнала «Уральская новь», гл. редактором книжного издательства «Урал» (Челябинск). Автор десяти прозаических, поэтических, эссеистических книг: «Медленное море» (1995), «Ностальгия по пейзажу» (1996), «Упавшее небо» (1998), «Пушкин и джаз» (1998), «Имена послов» (2000), «Возвращение восточного ветра» (2000), «Вотчина» (2007), «Лес Фонтенбло» (2010), «Мост» (2013), а также книг-исследований о В. В. Розанове и Андрее Тарковском, автор-составитель «Антологии дзэн» (2004) и антологии И-цзин. Переводчик С. Кьеркегора, Р-М. Рильке. Л. Стаффа, Г. Тракля, П. Целана, М. Хайдеггера и др. Лауреат премии «СЛОН» гильдии киноведов СК России (2005).

Авторский сайт

Большая беседа в разделе ЗАКЛАДКИ

Стихи в ФИНБАНЕ

***

Я начал понимать стихи,

когда увидел, как легки

у Феофана Грека руки,

как бесконечно далеки

луга нетронутой реки

от беспризорности и скуки.

Я долго бороздил поля тоски,

пока почувствовал, как медленны стихи,

как вековечны и внезапны эти ритмы,

похожие на тайный гул молитвы.

***

Андрею Тарковскому

О вечности попробуем спросить

у тех, кто знает, что она такое.

У тех, кто с детства обожжен тоскою

по первым временам, когда свивалась нить.

Они не могут что-нибудь забыть.

И потому смотреть в глаза им – страшно.

Как свет младенчества, в окошко льется брашно,

и этот слезный дар им – не избыть.

Мы будем плыть, мы будем плыть и плыть

и подбираться к мигу сотворенья,

пока не тронем вдруг начал волненья

и тот пейзаж до первоговоренья,

когда манило нас сильней всего – не жить.

Николай Болдырев

ХРАНИТЕЛЬ ИСТИНЫ

Что такое писание стихов? Это говорение из сущности человека. Но в чем эта сущность? Существо языка – сама тишина. Я соглашаюсь с Хайдеггером в том, что в сущность языка входит то, на что он намекает. То есть не называет, не определяет, не дает знание. «Намёк ‒ основная черта слова». С одной стороны ‒ знаки и шифры, с другой ‒ жесты и намеки. К сущности ведут жесты и намеки. В новой западной традиции ‒ полная выговоренность, четкость формулировок даже в отношениях личных, подспудный приказ как воление сильного. На Востоке ‒ недоговоренность, намёк, неутеснение, предположительность, дающие возможность иметь поле зазора между индивидами. Светящаяся исподволь сокровенность души ‒ вот что красота на Востоке. Запад нашей души созидает красоту вместо поэзии. Ибо тайна поэзии позабыта-позаброшена. Красота созидается как условие комфорта личности и ее самоублажения. «Полюби себя!» Восток в нас ищет реликты поэзии и дает им явиться. В красоте нет ничего неприкосновенного, в поэзии оно есть непременно: потаенное, ибо божественное, то есть тревожащее таинственное в нас пограничье. Красота вся в вещном, в предмете. Поэзия в неуловимо-летучем, не могущем быть опредмеченным и потому проданным. Красота бьет на эффект, добивается прямого восторга. Поэзия намекает на тайну, на потаенную основу нашего бытия.

Истинный разговор ‒ это разговор во имя отыскания сущности друг в друге, и он, конечно, может состояться лишь за пределами «общественного».

Если смерть ‒ хранитель бытия, то человек ‒ хранитель существа бытия. Не случайно философ приходит к выводу о «единственном достоинстве человека»: «возможности стать хранителем истины бытия». Но истина бытия и есть то таинство, что древние поименовали как логос.

Словесность тоже есть форма сущего, как и игра на скрипке. Вот только всякая ли словесность: качество вибрации есть решающая величина. Когда ангел изумленно слушает, как мальчик играет на деревянной лодочке с натянутыми жилами, то это великий поэт так слушает: слушает не то чтобы из небытия в бытие, но из того единого круга бытия, который мы можем уловить лишь слушая скрипочку так, будто мы уже вне жизни, то есть вне ее условий. Мы заглядываем иногда сюда словно ангелы. В эти мгновения мы сущи.

Местность своей поэзии истинные поэты, не сговариваясь, называли и называют отрешенностью. Отрешенностью от чего? Конечно, от «духа времени», от этой скудной, утратившей всякое представление о духовном эпохи, от выродившегося, растленного человеческого рода. Поэтому «сочинять стихи значит: пере-сказывать; вторить изреченному блаженному пенью духа отрешенности». Это то, что можно услышать порой в призыве муэдзина или в песне кочующего бедуина: за-планетное иномирье, то есть касанье духа, как он есть. Лорка писал об андалузских песнях канте хондо как о реликтовых откликах древнейших песен Востока, где частично сохранилось то первобытное чувство, «близкое к естественной музыке леса и родника» и одновременно обдающее ужасом обнаженного стояния. Здесь предельность и запредельность человеческого экзистенциального полета. Это словно твой последний танец на земле. Это словно забвение всего земного. Но таков принцип любого истинного искусства, будь то баллада Шопена или этюд Скрябина: это предсмертный вскрик птицы: великой души.

Это дуэнде Лорки: «эти черные звуки — тайна, корни, вросшие в топь, про которую все мы знаем, о которой ничего не ведаем, но из которой приходит к нам главное в искусстве». Каждому поэту «надо будить дуэнде самому в тайниках своей крови».

Дыхание истинного поэта давно стало возвратным. Оно не поддается интерпретациям, потому что интерпретационное люциферианство ищет что обглодать, но у поэта, движущегося возвратно, нет той плоти, которую можно для этого использовать. На плоть мира уже ничего не поставлено. Она настолько примитивно истолкована, что ее нет в сущностном порядке вещей, она отправлена на сбросовый отвал, на свалку, которой стала вся культура, на задворках которой притулился поэт, смотрящий совсем в другую сторону, и его телесно-вещный состав растворяется в сумерках, где начинается свечение того Ока, которое всегда в экстазе, наблюдая нечто, куда открыт доступ нерожденным.

И все же, что означает эта возвратность поэтического дыхания? Нам осталась знаменитая формула Хайдеггера: «Поэты ‒ это те смертные, что, всерьез воспевая бога виноделия, чуют следы скрывшихся богов, не сходят с этих следов и таким образом показывают родственным смертным путь к Повороту». Повороту куда? В ту местность, где дуэндегосподствовало, где первочеловечество жительствовало поэтически. Такова догадка Гёльдерлина/Хайдеггера. Некогда боги научили людей мудрому пути, для чего посоветовали жительствовать не так или этак, не интеллектуально-проективно и не экономически-гедонистически etc., а поэтически. Что это значило? «Это значило, ‒ писал Хайдеггер, ‒ находиться в присутствии богов и быть потрясенным сущностной близостью вещей». Боги передали людям ключ к мудрой жизни, объяснив, что универсум есть гигантское поэтическое Целое и потому мудро жить означает осуществлять иерархию-в-духе. В проект человека входило трепетно признавать водительство богов.

Поэты-в-истине занимаются рисковой работой: черпают из бытия (не из жизни). «Создавать ‒ значит черпать. Черпать из источника означает: принимать натекающее и приносить воспринятое. Более рисковая отвага того, кто послушен в волевом служении, не делает ничего. Она воспринимает и передает воспринятое… Более рисковая отвага свершает, осуществляет, но не производит…» Эти слова германского мастера словно бы парафраз из Лао-цзы.

Некогда все земляне жительствовали поэтически, отнюдь не сочиняя гимнов. Вот этой реликтовой памятью о «нормальном положении в космосе» и живут с тех пор все истинные поэты.

Признаюсь, что писал я эти заметки отчасти под впечатлением только что сделанного мною перевода на русский эссе Хайдеггера «Гёльдерлин и сущность поэзии».

от Редакции ФИНБАНА

Жан Бодрийяр «Пароли»

Как и приверженцы стиля барокко, мы являемся неутомимыми создателями образов, но в тайне все-таки остаемся иконоборцами. Но не теми, кто разрушает образы, а теми, кто создает изобилие образов, ничего в себе не несущих. Большинство современных зрелищ, видео, живопись, пластические искусства, аудиовизуальные средства, синтезированные образы — все это представляет собой изображения, на которых буквально невозможно увидеть что-либо».

Жан Бодрийяр «Прозрачность зла»