Владимир Липилин — Том 4

Владимир Липилин

1974, Краснослободск, Мордовия

Живет в Москве

Прозаик, журналист

Работал собкором в журнале «Огонёк», газете «Гудок».

В настоящее время в:

«Русский Пионер»

«ОДНАКО»

«Православие и мир»

#

Фотоработы Владимира в ФИНБАНЕ

facebook

.

ПРОЗА В ФИНБАНЕ — ТОМ 1

ПРОЗА В ФИНБАНЕ — ТОМ 2

ПРОЗА В ФИНБАНЕ — ТОМ 3

подсунули воспоминание. девять лет прошло. всего- то. а вернуться туда уже невозможно. кошка Юрий Николаича… он специально для нее картошку жарит, мышей ей ловит, а когда уезжает из деревни, насыпает по амбарам- сараям корму сухого и фотографирует на память… каждый раз, говорит, навсегда прощаемся. и тем радостнее встреча. Юрий Николаич давным-давно понял секрет любви человеческой: надо реже встречаться. а к кошкам, утверждал, это совершенно не относится. «Когда у тебя появляется кошка — все остальные кажутся некрасивыми», — писал я девять лет назад. эх, Юрка! всегда знал, что будет именно так, что будем вспоминать потом мелочи и сопли будут наматываться на кулак, и будут мешать нам произнести то, что в минуты радости хотели

Ностальгия

Мы прилетели в предгорья Кавказа и долго ехали по серпантинам. Оператор Бахтияр умирал за это время три раза. Ну, по крайней мере, обещал и произносил вполголоса «Щас сдохну».

Накануне он словно великий египтятнин отмечал день рождение кота (два дня), как сын гор — свадьбу лучшего друга (четверо суток), и его отнюдь не останавливало, что друг живет давно в Израиле, ну и приезд дагестанских родственников (всю прошедшую ночь, так принято).

Он сидел, откинувшись на заднем сиденье и то и дело прикладывал ко лбу запотевшую бутыль минералки. Минералка оставляла на лбу сочувственные влажные поцелуи.

Таксист почему-то считал своим долгом нас приободрить, настроение у него было хорошее и полный рот невысказанного.

«Путин то, Путин се. Карачи нахальные и душные, а черкесы – ну, красавцы я тебе говорю, все до одного.»

В какой-то момент Бахтияр наклонился к нему между сиденьями и тихо спросил:

-Извините, а у вас здесь ослов е..ут?

— Я? Нет, — испугался таксист, — и крепче вцепился в баранку.

Всю оставшуюся дорогу он молчал, смотрел на древние зеленые горы, которые, что бы ни случилось – лень, парень бросил или наоборот, денег нет – не забывают расцвесть.

Баха дремал.

Гостиницу мы выбрали заранее, точнее, выбрал напарник.

-Ты не представляешь, какие это прекрасные люди – муж с женой – Тофик и Марина, сто лет в гостеприимном бизнесе. Сказали, не приеду, обидятся, яйца отрежут. А еще обещали по старинному рецепту голову барана приготовить. Я куплю. И ты попробуешь, брат, и поймешь, что такое по-настоящему вкусно.

— А ум будет? – говорю.

— Кто?

— Ум бараний будет?

Он сообразил, рассмеялся:

— Целая палата номер шесть. Я тебе говорю. И вообще – где ты видел голову без мозгов?

— Много раз!

— Ай, красавчик, — хлопнул он меня по плечу. — Люблю твой юмор. Все будет, женщины будут, глаза будут, щеки будут. Жди.

— Какие женщины?

— Какие, какие, живые, — хохотал он.

Тофик и Марина вышли встречать нас, как звезд сериала. Вернее, Бахтияра, как мы его звали, Баху. Ну, и меня заодно.

Поселили нас в роскошных номерах по соседству, в каждом жилище – две комнаты с хрустальными люстрами, с балкона вид на буковые рощи, в которых парил прошедший дождь и радостно, как это принято на Кавказе, пели птицы.

Целый день мы снимали людей в горном ауле, математичку школы, которую украли в прошлом году. Самыми интересными вышли синхроны, которые сразу было понятно, не войдут в репортаж.

— Погоня была? – со знанием дела спросил Бахтияр.

— Конечно, — ответила красивая математичка. – Отец на лошадях братьев выслал. И стрельнул им в след для скорости. Случайно патроны перепутал и одному брату чуть-чуть над седлом взял. А в патроне была не соль, а дробь. Они дальше не поехали. Ножиком из попы дроби выковыривали. К фельдшерше стыдно было идти. А мы ждали их ждали в шашлычной, и вина напились.

Орел парил. Реки шумели. С вершины одной горы подозрительным взглядом провожала нас сторожевая каменная башня, пока ее не заслонила другая гора.

Вечером наполнил ванну, только погрузился, слышу за стеной голоса.

— Ноги, ноги, шире.

Подумал йога или просто вечерняя зарядка.

Дальше был плеск воды и стоны хозяйки.

Было неловко, вылез, ушел в дальнюю комнату.

А там, за стенкой, Баха назвал проституток, но не для того, о чем можно сразу подумать. Баха играл с ними в карты и в города.

-Тебе на опять на «а» золотце, — слышал я его голос.

На мгновение возникала пауза, а потом раздавался женский утробный бас.

— Ардженикидзе!

И дикое ржание.

Чуть позже я вышел на балкон и не смог увернуться, я увидел этих жриц любви, они курили. Две были обычные, типичные, а третья выше даже меня, комковатая тушь «Ленинград» на ресницах, вытянутое лицо, все это напоминало певца Сергея Пенкина.

— Володя, — выпустив струю дыма в какое-то созвездие, сказала она. – Вы почему к нам не идете? Мы как раз сейчас будем пульку расписывать.

И опять заржала.

— Не, — говорю, — я не умею.

-Так и знала, — сообщила она тем двоим, тоже отравляющим воздух, -женатый.

Написал Бахе сообщение «Ты уверен, что это женщины?». Он не ответил. Я включил телевизор и уснул.

Утром из соседнего окна под задорные крики летели какие-то чемоданы, пиджаки, остроносые туфли.

— Тофик стоял внизу и ловил это добро, приговаривая:

— Радость моя и сладость. Белая моя госпожа. Не смотрел я на ее задницу, просто сосиски отнес.

— Замолчи свой рот, — кричала Марина.

Увидев меня, она приветливо улыбнулась.

— Приходите на завтрак.

А Тофик с добром, как бродячий пес, поплелся куда-то.

По всей видимости, за день они как-то налаживали отношения и вечером опять в ванной Тофик рычал.

— Царица моя. Мед сердца моего. Прямо съел бы тебя всю.

А голову они все-таки приготовили. На вечере были все. И дамы, с которыми Баха играл в города, и старик в лыжной шапочке с юной блондинкой, и другие дамы в вечерних платьях с мужиками в рубаха с коротким рукавом.

Дымилась баранина. Звучала лезгинка. Тофик выкидывал ноги вперед, ходил на носочках, и поочередно закладывал в ритме за спину руки. Марина тростниковой лодочкой бесшумно плыла по кругу, а в конце Тофик, почти сев на шпагат, поднял с пола губами, брошенный ею платок.

Мы вышли с Бахой к роще покурить. Сотни, тысячи жуков-светляков, летали, перемигивались, посылали друг другу какие-то сигналы, которые человек никогда не поймет.

— Скажи, итальянцы? — произнес Баха, разглядывая огонек сигареты.

— Итальянцы.

— Не, Марина с Тофиком живут как итальянцы, ну подичее маленько, зато тем и интереснее.

— Эт ты по Родине просто тоскуешь. Когда-то же и ты жил в горах.

— Да, слишком поздно родился только. Раньше я бы с юности был занят настоящим делом, кого-нибудь пас бы на лошадях, или лошадей бы выращивал, разбоями бы на дорогах занимался. А сейчас вот уехал в Москву. И че?

— Человеком стал.

— Да каким человеком?

— Слушай, но никто ж не неволил.

— В том-то и фишка. Никто. Стадный инстинкт. Там лучше. Все как в фильме ужасов. Думаешь, побуду немного в этом стаде, где подонковская насмешка получает в тыщу раз больше лайков, чем добрый юмор. Правда, на словах все за добро, правду, нравственность. Ну, про лайки эт я так, для наглядности. А потом вот так однажды откроешь рот, а из тебя такое польется. Ни хера себе! — подумаешь. А уже поздно. Сердце захвачено.

— Ладно, — говорю, — че начинаешь-то? Нормально ж общались.

— Ну, да. Мы не любим грустных тем. Все на позитиве.

— Да не в этом дело. Почему-то у людей, живущих в стране Россия, такие разговоры возникают только по-пьяни. Но они ж потом – как сон, как утренний туман. Пойдем, покажу тебе, как умею лезгинку танцевать.

— Точно? Умеешь?

— Увидишь.

Танцы были в самом разгаре, воздух медленно наполнялся предчувствием драки, но драться было некому.

В предгорья спустился туман. Мы до утра подпевали каким-то песням, из которых знали хорошо, если только куплет. Утром вынесли на веранду кофе перед отъездом на самолет. Белая войлочная пелена застилала предгорья. Под ногами путался почти квадратный щенок. Баха взял его на руки и протер сырое от влаги пластиковое кресло. Щенок же подумал, что с ним так играют – лизал ладони, урчал, тявкал и радовался.

А через год Баха иммигрировал в Канаду.

Временами я ненавидел его за дебильные выходки и злые шутки. И клялся, что больше никогда, никогда вообще не нажму зеленую кнопку, если там будет светиться «Кемаев». Но, конечно, это было смешно. Если Юрий Николаевич появлялся в чьей-то жизни, то он появлялся в ней навсегда.

Нет, он-то спокойно мог без тебя где-то существовать, писать в контакте «шизофренические» посты, собирать грибы и ягоды. Не хватало его тебе. Как хорошей книги, как некоего арт-хаусного кино. Юра был и есть Художник. Причем, не только по работе. Любой банальный, повседневный случай он облекал в сюжет. А если этому сюжету не хватало драматургии или финала, он либо становился этой драматургией сам, либо шел пешком за кульминацией ночью, допустим в Пензятку. Или из Нагорного Шенино ехал на своей Ниве, у которой на кочках спинки сиденьев складывались так внезапно, что казалось- ты катапультировался. Он всегда эти сюжеты завершал. И каждый раз все было не предзадано, а творилось здесь и сейчас.

-Юрий Николаич, а где соль?

— Соль в свинье, свинья в избе. А вокруг еще куча таких же свиней.

Входишь в дом, там люди за столом, а солонка – действительно фарфоровая свинья, вмещающая в себя пачку соли.

— А чего у тебя такой высокий туалет?

— Не высокий, а двухэтажный.

— В смысле?

Ну, на втором этаже женский будет, на первом мужской, а между ними дырка.

О нем невозможно было не рассказывать и не писать. В некоторых моих текстах Юры хватало даже на двух совершенно противоположных персонажей. Но всякий раз оставалось ощущение, что Кемаев все равно больше и неразгаданнее, чем они.

Однажды мы с ним говорили про вчерашний день.

Была весна, таял снег, солнце припекало, он сидел за уличным столом в Нагорном Шенино, а я вытаскивал из доски гвозди. Не помню, зачем.

— Володь, а ты когда-нибудь задумывался про день, когда тебя не станет?

— Ну, если только утром иногда, после поездок сюда.

— Да я не про это. Просто интересно вот. Какая будет погода? Среда это будет или понедельник? Представляешь, дни пойдут дальше, а для тебя отсчитывать они будут совершенно другое. Все есть, а тебя нет. Чудо же. На которое всем насрать.

— Че эт тебя плющит, Юрий Николаич?

— Просто задумался. Дочерей жалко. А вас-то, гадов, я сразу забуду. Всех. Там другие заботы будут, другие измерения ценностей. Вот ты же уезжаешь в командировки и тебе там ни до чего. Так и там.

Хорошей командировки, Юра! Прости за все. Увидимся как-нибудь.

На память ник

Виноват, как это часто бывает, опять во всем Пушкин.

Правда, не тот в этот раз.

Деревенского Пушкина зовут Коля. И Дьявол.

Это он попросил подкараулить его как- нибудь трезвым и сфотографировать «для кладбища».

На шестой день это удалось.

-Только в интерпол не давай, — сказал он, сел на стул и закрутил одну ногу об другую винтом.

— Куда? – конечно, я понял, о чем он.

-Ну, где эти всякие ваши, как их? Сети, епт.

Трезвый Коля преимущественно ворчлив. Речь его строится, как у системного администратора с кондовым юзером.

— А почему, Коль? Если портрет хороший. Ты ж не лося на опушке разделываешь. И не овцу пялишь.

— Да иди ты. Овцу. Подъ…вашь тут.

Мат он использует как бы на излете всей его экспрессивной конструкции, поэтому выходит как-то по-доброму. Так некоторые говорят «убил бы», с подтекстом «сволочь, но люблю, гадину».

У Коли довольно крепкая для ежедневных возлияний психика. И адекватная оценка действительности. Кроме того, он безжалостно самокритичен.

— Вот он, я, — говорит вслух никому – Человек – просравший свою жизнь. Как вообще-то и многие. А че? Просто однажды наступает момент, когда перестаешь себе врать, что все еще впереди.

Или вот.

Сидят мужики возле одной бани. Отмечают рожденье котят.

Старая, цвета моря, бутыль-гусыня у них на столе. Коля по улице идет с заказа, поршневые немцу (так он зовет какой-то трактор) менял. Они ему машут, пойдем, дерябнем за жизнь новую. Повернул. Ему налили. А он из кармана свою смешную чекушку вынул и поставил на стол.

Какой-то уже утерянный кодекс чести.

Но речь не об этом.

Сфотографировал я Пушкина, и перестала зарастать к моему дому народная тропа.

То соседка Римма Серафимовна гладкой палочкой постучит в крест моего окна.

— Ты ж фотограф? Смоги уж как-нибудь сына моего неходячего зафотографировать. На могилку.

То у магазина попросят для бабушки.

И главное, чтоб вот жизнь, где они смеются, с прутиком за коровой идут, возвращающейся с лугов в пыльном свете закатного солнца, ни за что, сразу руками замашут — макияж не тот, платок дрянный, а на памятник — сами идут.

Вообще для пожилых женщин узелок ТУДА – это нечто сакральное. И вещи-то какие! За все прежние годы таких себе не позволяли. А нА смерть – запросто. Зачем? Кто оценит?

— Сама знать буду, что в ненадеванном.

Пытаться понять это — совершенно напрасная трата времени. Еще один культурный код, ставший нелепым и чужим.

…Сын. Через месяц 50 будет. И ни одного за это время шага не сделал. Смотрю на него – ножки игрушечные, как у тряпочных кукол. Плечи – как кабина КАМАЗа. Глаза – ясные-преясные, еще столько же просидит. Другой сын гужбанит на их пенсии. Гоняет так, что мать нередко по соседям кочует. Третий вообще глаз не кажет, хоть и обитает в двадцати километрах. А уж эпизоды из прошлого ее слушать – не хватит никакого сердца. Мученья одни, ни часу для себя. А жива.

Елизавета Михайловна. Татьяна Петровна.

Судьбы у всех и разные, и похожие.

Про персоны собственные – обиняками и скупо, про детей и внуков – инстаграмно-преувеличенно, неправдиво-сказочно.

Из мужиков, кроме Пушкина, не изъявил пока желание фотографироваться никто. Говорят, им по большому счету «п.о.х.е.р», че там будет, когда их не будет.

Впрочем, в деревне, особенно при коллективе, слова – вуаль, намек, стеб, а никакое не личное высказывание.

И только бабушки колготятся. Волнуются. Я хожу со стулом по их садам в поисках места.

Усаживаю, делаю один кадр, и мы говорим. Вот прямо начиная с самого детства, время у меня и у них есть пока.

Я смотрю, как тени веток яблонь колышутся на их лицах, как плывут облака, которых в таком сочетании над этим садом не будет больше никогда. И — щелк.

Неожиданно дольше всех портретирую Пушкина.

Он все время задирает подбородок, делается важным и изображает Ленина. Раз пять порывается уйти, два раза произносит «за…бал», присутствие объектива его корежит прямо.

— Надоедливая какая у тебя работа, — говорит.

— Так не на паспорт делаем, Коль. Учитывай важность момента.

-Ты знаешь, а я вот че думаю. Я передумал. Ну, умирать. Давай в другой раз.

— Нет, Коль. Другого раза не будет. Для подвигов не надо мыть ноги.

-Ты думаешь, я боюсь умирать? Не. Я вот че те скажу. Смотри. Пятьдесят восемь лет назад, ну примерно, меня вообще не было. То есть, я и был неживой. Но как-то же с этим справлялся где-то там. Не ссал. Наверно. Не помню щас. А теперь-то уж и подавно. Я ж был там. И ниче со мной не случилось. Хотя жизнь, конечно, сука, сладкА.

Он вдруг внимательно всмотрелся в меня.

-Это че у тебя там на лбу? Комар, штоль?

В этот момент я нажал.

А комар улетел.

На фото Коля зимний

Машина времени гораздо ближе, чем кажется. Ее прокат почти не стоит ничего. Достаточно уехать в деревню, и так легко заблудиться, пропасть. Несмотря на все эти джипиэсы, навигаторы. Простое русское поле и теплый туман делают тебя недоступным, невидимым. Это очень клевое ощущение. Хочется так навсегда. Пропасть и все. Как альпинисты.

Снега почти нет еще. В облаках солнце выглядит нарисованным кружочком, а потом и вообще исчезает. Пока ты лазишь по оврагам, балкам, лощинам. След лисы или зайца почему-то роднее, чем присутствие человека.

Два часа, три. Наслаждение. Просто не знаешь, куда идти. Листаешь поля, как страницы. И не страшно вовсе. Чешешь и чешешь. Потом показываются из земли какие-то крыши. Маленькие, игрушечные, затем – человек. Крыши оказываются картофельными ямами.

Человеку я привычно кричу:

— Мужик, а мужик, погоди-ка, мужик.

После такого любые персонажи обычно на всякий случай прибавляют шаг.

А этот дерзкий..

— Чо, бля? — тормозит он.

Сначала кажется, что мужик в наушниках. Но потом я узнаю деревенского Пушкина. По совместительству Дьявола. Это клички у него такие.

— Чо, бля? — повторяет он, когда я подхожу ближе, угадывает, расплывается, лыбясь. За пазухой полушубка, как щенка, он поддерживает самогонную полторашку. Потому и чешет из соседней деревни огородами.

— Е-мае, — удивляется. – Тебя какая п..да сюда занесла?

Я задумываюсь. Говорю, что его предположения в корне не верны и то, что он назвал образом, мотивирующем мои поступки, в общем-то, тут не при чем.

— Знаю, знаю, ты идейный.

— Идейный?

— Ну, — спотыкается он, — красотомыслитель, епт.

Мы идем с ним по задворкам, молчим. Да и о чем говорить, когда такой туман, иней? С Пушкиным, а уж тем более с Дьяволом? Так все понятно, без слов.

ПРИХОДИ КО МНЕ ПОПЛАКАТЬ

отрывок из повести

Когда старухи впадали в кручину, они метали в амбарную дверь финские топоры:

— Хэйя!!!

Дед Куторкин собирал шитый-перешитый брезентовый рюкзак и шёл в лес. С недавних пор лес стал для него субстанцией родной и утешительной. В нём всегда можно было найти подтверждение тому, что природой (то есть Богом) все так досконально продумано — до мелочей, — что просто смотри, вникай, запоминай, не мешай и будет тебе если не счастье, то уж покой-то обязательно. Ну и воля.

Сыромятиной к высоченной красной сосне были прилажены крепкие палки, что делало ствол подобием лестницы. Нужно было только обхватить себя и дерево веревкой, защелкнуть карабин, и, двигая эту страховку вверх, шагать по поперечинам, карабкаться, будто ты электрик и хочешь дать людям свет.

А там, на высоте, в кущах, где на американский манер сооружен был целый шалаш-дом, дед сидел в специально сделанном кресле на подстилке из старого овчинного тулупа, и зырил в бинокль. Простор открывался широкий — плывущий у горизонта воздух шевелил дали, холмы, поросшие сосной и дубом, и кусок дороги.

Иногда Куторкин убивал время так до ночи. И не один день. А случалось — «везло» сразу. Свист тормозов, звон стекла, глухие удары от кувырков и наконец — тишина. Отличительная от нормальной тишины — немая.

Дед Куторкин быстро, насколько умел, сигал с сосны, вприпрыжку чесал к месту аварии. Говорили, что изгиб, кусок этой, в общем-то, глубоко второстепенной дороги, являлся собственностью силы нечистой, колдовской, которая на удивление быстро управлялось с ямочными ремонтами и не клянчила денег у государства. Гладкая там всегда была дорога — катись.

Если человек в машине оказывался ещё живой, дед совершал первую медпомощь и по мобильнику хозяина вызывал скорую. Сам уходил.

Если же автолюбитель делался трупом, дед каким-то цепким, волчьим взглядом обозревал периметр, ловким движеньем обхватывал покойного за запястья и тащил на спине к лесу. Там уже из орешника готовы две слеги, посерёдке — большая ветка сосны. Шесть километров без дороги, но и не по валежнику, тайной тропой Куторкин тащил водилу через ручьи и балки. Не забыв, впрочем, прихватить из автомобиля документы усопшего.

Иногда с разбившимся приходилось повозиться — двери клинило. Но в рюкзаке у деда имелись странные приспособления, да и сила ещё не покинула.

В деревне старухи покойного обмывали и обряжали в допотопные, пропахшие плесенью одежи. И радовались, радовались:

— Наплачемся теперь вволю, да?! — блестели глазами они.

Дед же Куторкин шёл в сад, усаживался на яблоневый пенёк и дышал в закат. Дыхание было видно. Куторкину казалось, что ничего, кроме вот таких вот походов, у него в жизни и не было.

Ни молодости бахвальской и желаний перевернуть этот мир, ни блужданий по стране в поисках счастья, ни родной деревни и бабок, которые и не казались вовсе старухами, и он играл с ними и с их внуками в футбол, ни кобылы со странной кличкой «Аня, вернись».

Ему казалось, что он давно сошёл с ума или спит. И всё ему снится.

***

Он исчез из бабушкиной деревни внезапно, когда кончился август. Исчез и всё. Не заперев двери, не сказав ничего на прощанье. Мы искали его везде.

И только племянник, кажется, был происходящим вполне доволен. Как-никак дом достался, хоть в глуши, но все же — кирпич бордовый, прочный, с клеймом. Влёт уйдёт.

К тому же амбар, телескоп, велосипед — наберется добра. Виниловые вон пластинки. Разные там негры — Монк и прочие. Одних лыж семнадцать пар. Не ахти какое, но наследство.

Наутро Куторкин колотил для покойного гроб. В последнее время он заметил, что делает это даже с большей любовью, чем лыжи. Хотя нет, всё-таки нет. Крышку гроба по настоятельному желанию старух он сооружал с маленьким оконцем, вставлял туда стеклышко. Так покойный, утверждали бабки, типа, как в трамвае, мог ездить с того света на этот. И сообщать новости. Ага, кому-нибудь. Из них.

Куторкин не спорил, он вообще явился сюда, в леса эти, чтобы немножечко продлить этим старухам жизнь. Он шёл без расспросов к одной заброшенной на краю леса избе.

Там бабки чинили ритуал. Поджигали глухариные крылья, дед становился затылком на запад, закрывал глаза, а они его этими крыльями окуривали. Размазывали по нему дым. Потом ставили лицом к сеням и с размаху — «хэйя» — втыкали в доску над его башкой два топора. После этого старику дозволялось зайти в «адову избу», где стоял вполне себе сносный компьютер.

— Цифра, цифра кругом, — затаённо, как будто только что прочли Откровение от Иоанна, твердили старухи. — Мы все видели. Мы все знаем. Спи, — кому-то невидимому бормотали они.

В компе торчал чёрненький модем. Дед шерстил социальные сети, блоги, ворошил «Яндекс» в поисках упоминаний о покойном. И вуаля. Старухи, впрочем, и так могли погрузиться в транс плача.

— Плакать теперя над любой человечей душой можна, — певуче и жалобно говорили они.

Но всё ж необходимы были подробности пусть бестолковой, но жизни. Детали. Все добытые сведения о покойном Куторкин обсказывал двум сёстрам. И они начинали.

Три дня с отлучкой на «сикать и пить» плакали, исцарапывая криками горла свои, рыдали. Пока не падали и не засыпали. Откуда только слёз столько?

Дело в том, что старухи были деду Куторкину сёстрами, мордовскими кузинами. Одна имела диплом осеменителя крупного рогатого скота, другая служила мирным почтальоном и любила втыкать в деревья финские топоры. Но в обеих старухах сидело то, что было больше их профессии и навязанных социумом привычек — традиция и память.

Старшие женщины рода научили их когда-то плакать. Вот по сути ими они и были — плакальщицами. От матери к дочери переходило это умение. Свадьба — их зовут. Оплакивать свободу, милое прошлое и переход в неизвестное будущее. Не притворно оплакивать, не понарошку, а проникаясь, живо все представляя и вводя себя в этакий транс. Из которого выход — двое суток мучительного бреда и боли. Похороны — за ними на лошади или машине едут. Узелок всегда готов. Хорошей плакальщице заранее говорили: «Приходи ко мне поплакать».

— Сталин умер — маменька семь дней плакали, — вспоминала Урсула.

Брежнев почил — уже сами сёстры причитания сочиняли — не на бумажке, в голове.

Никаких канонов. В каждой местности по-своему. Фольклор. И потом на каждый случай — плач разный. Сам человек преставился, без посторонней помощи — одно. Громом убило — другое. Коли с перепою концы отдал — третье.

А в быту как положено — антагонизм. Смешливые были сёстры Марьяна с Урсулой. Сено мечут в копны — мужики кряхтят, а они языками, что бритвой, орудуют. Впрочем, и мужья под стать. Ни одного угрюмого. А как приедет кто посторонний:

— Аде, урницят.

Прямо сразу перевоплощение дикое. Всё своё неудавшееся, непоправимое, саднящее вспомнят, про покойного подумают и рвут воздух так — кошки в обмороки падают. Даже самая старая выпь с озера не сравнится.

Их уважали больше бухгалтера, продавца или председателя. Они были навроде артистов, которые исполняют песни как бы о ком-то другом, но в них все-все-все про тебя и твою такую маленькую, хрупкую жизнь. Вместе с ними над ней легко поплакать. Пожалеть сначала себя, потом покойного, а затем и весь этот мир. А после пойти как-то существовать дальше, пытаться ценить (хотя бы несколько дней) то, что имеешь. Такой вот катарсис.

В день третий деда впрягали в телегу, гроб с покойным еле усиляли положить внутрь. И горестно, и смешно. И вот это всегдашнее умягчение сердец ниточкой мысли: мы-то пока ещё живы…

Дед Куторкин копал могилы загодя. Называл это физкультурой. Когда появится покойник, за три дня много чего надо успеть сделать. А тут ещё яма эта в три метра. Не одолеть. А каждый день для разгона крови — это ничего. Это даже бодрит. И веночки от ветерка шелестят. Друганов проведать можно, крапиву с них порвать. Посидеть, вспомнить.

С кладбища, после похорон, шли — старухи круги чертили ножиком, чтобы смерть за ними не следовала. А на другое утро деду Куторкину надлежало стать заместителем. Ну, покойного. Вообще-то полагалось надеть на себя его одежды, но, поскольку все было инсценировкой, он оставался в своем, шапку с какардой милицейской только напяливал.

Сидел, выпивал самогон, сотворённый старухами из хмельных шишек, и заливал им про загробный мир байки. Иной раз так рассочиняется, что и сам поверит. Страшно засыпать становится. Но все равно надо. Чтоб не сойти с ума. «Спи», — говорил он сам себе.

ЭПИЛОГ

рисунок фрау Шпигель

В декабре снег рассыпчат и дивен. А у бабушки всегда к нему пиетет:

— Когда идёт снег, — говорит она, — то кажется, что и гадостей в мире нет больше.

Я катаюсь на лыжах прямо с крыши нашего дома. За неделю с той стороны, где сад, а за ним среднестатистическое русское поле — наметало целую гору под скатную жесть.

Я проделываю лыжню, а потом мы довершаем её трамплином из негодных листов шифера, засыпаем снегом, смачиваем водой. Восторга в сердце два ведра. Даже если падаешь. Бабушка стоит в сторонке и смотрит на меня, заснеженного. Потом «невытерпливает», тащит из сарая свои лыжи. Коротенькие, «летящие», других, как мы помним, дед Куторкин не делал.

Раз скатывается со мною, потом ещё один. Щёки её становятся румяны, белее снега прядь выбилась из-под шали. Запыхавшись, садимся на ребристую вершину крыши, откуда в обе стороны скаты. Труба рядом с нами. Пахнет детством — временем, когда все ещё были живы, теплом.

И вдруг внизу мимо сада Чёрной по полю, утопая в снегах, идут дети мои, жены, кого любил и бросил кого. Многие, по правде говоря, сами ушли. И кажется, что правильно сделали.

Мы зовем их варежками, улыбаемся:

— Лезьте к нам, лезьте к нам.

— Не, — качают они головами. — Дел много. У нас там эта… как её… жизнь.

А нам почему-то так смешно (жизнь у них), и мы хохочем, остановиться не можем:

— Вы уверены?

И тут голос какой-то непонятно откуда: «Мы все видели. Мы все знаем. Просто надо отдохнуть. Спи»

Жить красиво

(Специально для Юлии Марьиной)

А снег такой сочный, богатый, как мех соболя на хвалящих, волнующих его руках, шел два дня. И дети высыпали дикие, как африканцы. А с ними и их родители ни разу не уставшие, готовые продолжать валять дурака, ваньку, снеговиков, чужих жен, а потом понемножечку, холодненькую, развернув на санках походный привал. Стаканчики в карманчиках, бутылочка у сердца. Праздник, чай, провожаем. Да не один.

И я вовсе не лучше, взял лыжи охотничьи и поехал на троллейбусе в лес. Сошел на остановке, проплелся деревенской еще улицей, постоял. Заброшенный фруктовый сад будто шептал что-то голыми ветками через сыплющее на него. Не разобрать.

Как вдруг мужик. Спит. Прямо на тропке. Ладони под небритостью лодочкой. Ноги сбились со стежки, и нету силы их уговорить, наставить на вектор правильный. Он и бросил их бессовестно в сугробе, а алкогольное вялое туловище бережно прямо на тропку. Я поднял его еле, поставил.

— Иди потихоньку, — говорю. — Туда, -машу. — К людям.

Мужик обернулся и так по-доброму, расслабленно улыбнулся. Но тут же вдруг взглядом потух, как перегоревшая лампочка.

— Некрасиво, — сказал.

— Чего некрасиво? – задержался я.

— Пойду некрасиво,- продолжил дядька. — А жить надо наоборот.

И вот пока бродил я по лесу, пока разводил костер, жарил на нем хлеб, шел к остановке все думал и думал, как жить? Ну, чтоб красиво. Разное лезло в башку. И хотелось стать лучше, терпимей, добрее.

В троллейбусе сквозь запотевшее окошко увидел, как двое полицмэнов ведут под руки к служебному уазику человека. Аж пот прошиб. Протер окошечко: нет, не мой. Мой в кожанке был и с капюшоном.

«Пока ходишь — надо ездить», — говорит один мой эпатажный друг.

А чем я лучше?

В выходные взял охотничьи лыжи, сел в автобус на автовокзале, через полтора часа вышел у нужного поворота и полетел.

Настоящее счастье почти никогда не имеет в своей составляющей энергии денег. Деньги – средство добраться до условий, при которых это счастье может возникнуть или нет.

Запомнить, запомнить, чтоб впоследствии использовать как лекарство. Через время все равно запорошится бытовым хламом. И надо будет ехать добывать снова.

Как хорошо, что все не наше и временное. Хорошо, что все не навсегда. Стужа подчеркивает ценность жилища и тепла. И ничто так не подчеркивает жизнь, как зима, хотя годы принято измерять летом.

«Страна у нас не визуальная, — говорит один режиссер,- но зачастую настоящее творчество и возникает там, где вроде бы и снимать нечего».

И правда – здравствуй, русское поле, я твой вообще не колосок… пылинка с проселочной дороги. Фона никакого. Смотришь – небо, а через неуверенное тире горизонта — такого же цвета земля. Ну, сосны справа. Ну, заброшенный домик лесника с сараем для сушки шишек.

И глупо думать, что ощущения даются извне.

«Вне» может быть любое. Вопрос в том, есть ли что-то внутри тебя?

Если не пусто, то какая-нибудь внешняя мелочь, нелепость могут вытащить что-то незнакомое, удивительное, рожденное вот прямо «здесь и сейчас».

А ты думаешь, что все дело в море. Море – внутри. Просто, когда ты до него доехал, ты создал условия. Ничего не отвлекает, телефон выключен. Хотя зрительный контакт, да и осязательный тоже важен.

Впрочем, я-то море вообще терпеть не могу. Какие-то жирные или силиконовые тюленьи тела. Да и шумно там, гамно.

Мне нравится вот это бесконечное ничто. Я старомодно полагаю, что жизнь — это большое приключение. А география и менталитет сюда всегда добавят наипрекраснейшего абсурда.

В рюкзаке — пупырчатая курица, нога свиньи и водка. Несколько бутылок водки. Консервы и колбасу товарищ запрещает привозить.

Мы выпиваем, чтобы (не признаваясь в этом, конечно, себе) обманчиво и хотя бы на время приблизить ощущения детства. Ощущения приближаются, а детство (чего врать) нет.

Мы ходим за водой по узенькой тропке в ручей, варим щи в печи, и видим через окно, как лохмотьями валит, пахнущий мамой пришедшей с мороза, снег. Если выйти – он залепит-закроет глаза: угадай, кто это? Такой снег бывает раза два за зиму, и то весной, когда у подъезда прощаться так не хочется. Снег – всегда добро, если ты, конечно, не дворник и не коммунальщик на грейдере. Снег умягчает сердца и предметы, он кружит фонарям головы.

В дыре из-подпечки торчит с нарисованными маркером глазами компьютерная мышь. Для большей убедительности по пластмассовой спине написано «мыш», для мягкого знака места не хватило. И кошачья миска перед ней.

Мы сидим и пытаемся преобразовать опьянение в некие смехуечки, в поиск радости. Мы не судим не и толкуем этот мир. Во-первых, потому, что лень. И зачем портить такой день? А во-вторых, потому, что мир всегда больше, чем все твои мотивировки и логические связи о нем. Как только тебе кажется, что ты какой-то его кусок объяснил, ты тут же попадаешь в тюрьму собственной концепции. Все на свете одновременно становится и хуже, и лучше. Просто «хуже» всегда очевиднее, оно заявляет о себе громче.

Поздним вечером мы победоносно выходим попИсать с крыльца. Это экзистенциональное, мужское. А в небе приветственный салют из звезд.

Ночью в кухонных часах ломается кукушка. Она просто вылетает и застывает посреди своей дороги.

***

Утром я отправлялся на тех же лыжах в районный город Краснослободск. Фотограф и единственный житель деревни, вышли со мной за околицу дорогу показать.

— Вон, видишь, — сказал абориген, -справа лесной язык, внутрь не суйся, там валежника дохера, обогнешь лес и увидишь на горе город. Километров тут двадцать всего.

Речка Рябка, которая встретилась мне на пути , в месте брода – голая, холодная вода. Снял ботинки, завернул штаны, лыжи на плечах, как у прыгунов с трамплина, когда уже приземлились.

У торфяного болота встретил двух черных норок. Они сплетались и катались кубарем. Толи любились, то ли дрались.

Обогнул указанный лес, а там еще один выступ, а за ним второй, третий.

И тут до меня дошло, что впереди-то еще больше река. Мокша. В переводе с санскрита «катарсис». А вдруг и она не замерзшая?

Лед вперемешку со снегом, впрочем, стоял. Проталины с водой виднелись только посередине. Шагнул одной лыжей, второй. Держит. Добрался до середины, на телефон во внутреннем кармане куртки пришла смс-ка. Она была настолько громкой и ошеломляющей в той тишине и высоких берегах, что покатилась эхом по руслу. Я присел и растопырил в стороны руки, как идиот.

Когда выбрался сквозь кусты ивняка, райцентр уже проступал вдалеке. Сел на лыжи, как на доски, закурил. И придумал рекламный ролик для сотовой компании.

Идет рыбак по реке. На плече ремень, на ремне, соответственно, ящик. В руке бур. И тут ему на телефон приходит сообщение. Рыбак кладет ящик с буром на лед, лезет во внутренний карман пухлой куртки. В этот момент лед под ним проваливается, куртка быстро напитывается. Что тут говорить, тонет он.

Дальше — крупно, планирующий ко дну телефон, с сообщением от абонента Жена: купи корм рыбкам.

И слоган какой-нибудь: мы здесь и по всей России!

…До города оставалось километра четыре. Туда за мной на машине должна была приехать жена.

Снова, растрепанный, пошел снег. Два раза я оглядывался, и ни разу не увидел следов.

Каждый год, в январе, у вОронов, которых мы все знаем под латинским прозвищем сorvus corax, происходят свадьбы. Как правило, из гостей только лоси, зайцы, лисы, пара белок и дремлющих сов. Кроме этого, естественно, поля и лес. Вместо угощений — танцы. В блеклом небе две черные птицы делают тулупы, исполняют мертвые петли, заходятся лезгинкой. Воздух морозен и чист. Звук крыльев напоминает поединок рапиристов. И так недели три. Потом где-то в соснах гнездо, все дела. Впрочем, незадолго до этого, осенью, вОроны-дядьки выходят в отъезжие поля. И смотрят куда-то в даль. Как будто оттуда должен поступить ответ на вопрос: зачем? Зачем всегда все повторяется и никак не надоест?

То, что мы заблудились, стало ясно не сразу, а когда с разбитой тракторами колеи уже невозможно было вернуться. Лес вплотную подступал к тому, что звалось когда-то насыпью. И лужи уходили из-под колес роскошно, будто при отливах моря.

— Раз уж все равно ничего не поделать, давайте хоть песни петь, — предложил я.

Водила глянул на меня хмуро, вздохнул матом. Но отвлекаться было некогда, нас болтало из стороны в сторону, как тряпочных. Мобильник иногда оживал и Главред районной газеты с заднего сиденья уазика умудрился прислать смс: «Может, не доводить Полковника до совершенства? Он гневается».

И следом еще одно:

«Сука, Т 9. *до бешенства»

Но я все равно зычно, с надрывом под профессора Лебединского, запел:

— Озеро надежды, все, как есть прими…

Такие строчки из припева еще недавно очень известной песни нередко исполняет моя жена. Причем, делает это неожиданно, обычно в ситуации, когда, все кажется мрачнее некуда.

А потом, смеясь, добавляет:

— Вот так живешь -живешь и даже не догадываешься, что жена-то у тебя оказывается самая настоящая ё-бо-бошечка.

***

Нас стаскивало в колеи, и мы едва не переворачивались набок, в стекла летели ошметки. Но Полковник давно за рулем. Автомобили его, если так можно сказать, прогрессировали до уазика от отцовского «Москвича». Он из тех, кому можно позвонить в три часа ночи и приедет, где бы ты ни был. И так получалось, что всякий раз я впутывал его в свои приключения. Нас вытаскивали тракторами, автобусами, раз был даже эвакуатор.

А начиналось все эти истории, как правило, с довольно невинной фразы:

— Да ладно. Знаю я эту дорогу. Я здесь на лажах бегал. Жми, давай.

После с вероятностью в сто процентов мы тонули, садились на днище, рвали тросы. Обязательным условием к действу были наступающие сумерки или непроглядная темень.

— Пиши лучше про политику, — говорил мне Полковник после таких вояжей. – Сидишь себе в кабинете, звонок сделал – три полосы накидал.

-Боюсь, таланта не хватит, — совсем без ерничанья пререкался я. – Там такое вытоптанное поле. Так что нам остаются лишь роскошные и отзывчивые ебеня.

В этот раз дорогу вознамерился показать Главред. Мы даже совершили пятидесятикилометровый крюк, чтоб забрать его. А он облажался. Сидел теперь сзади, кряхтел, вздыхал и разочарованно бубнил «Да как же я. Вот- е-мае. Ну, правильно, я ж сюда с водилой ездил».

— А вот я вам историю расскажу, — начал было я, и мгновенно, без замаха, получил прямой удар в челюсть от ручки на панели, которая имеется только в уазиках.

Полковник ухмыльнулся.

— Смотрю, намастрячился ты по бездорожью гонять, — сказал я, когда перестали сыпаться искры из глаз.

Он скосил взгляд, но промолчал.

— Ну, правда, че вы, — старался не унывать я. – Все же классно. Мы в путешествии. Вот она – жизнь. И мы по ней едем. Другой у нас нет. Пока мы ждем каких-то значительных ее проявлений – она просто берет и проходит. Значит, надо сегодня радоваться тому, что есть, и попытаться это как-то раскрасить.

— А ты уж плоскую коньячную бутылочку из кармана откупорил, что ли? – наклонился ко мне Главред.

Хотя не было никакой бытолочки.

***

Не без проблем преодолев еще несколько ям, мы все же каким-то чудом, выехали к деревне.

— А, вон мы куда попали, — говорил Главред. – Теперь все ясно.

Хотя нам-то ясно как раз ничего не было. Какое-то полуразрушенное двухэтажное здание, оказавшееся потом школой. На баскетбольной площадке репьи, как деревья. В одном из колец птицы, подчиняясь ментальности, «из говна и палок» соорудили себе дом.

А дальше – бурьян, крытые железом и шафером крыши. Однако дороги по улице все же существовали, их на квадроциклах, как пояснил Главред, наделали охотники.

Две улицы друг от друга разделял овраг. По его, заросшему ветлами дну тек довольно внушительный ручей. А нам надо было на другую сторону. К единственному жителю этого пространства.

Машину оставили у бывшего здания администрации. Пустыми своими окнами оно смотрело на памятник солдату. К солдату льнула, прижималась девочка. На постаменте значилось почти 200 фамилий. Типовой советский монумент производил в этих местах впечатление дикое. Все вокруг в разрухе, а он покрашен серебрянкой, ухожен и по-прежнему смотрит в светлую даль.

В пакете с продуктами, прикупленными мной для аборигена, бутылка водки пробила дыру и высунулась, словно хотела запомнить дорогу. Но мы-то знали, что вернуться ей не суждено. Спустились в мокрый овраг, преодолели мостки из двух бревен, поднялись по склону.

Шли, заглядывая в незапертые избы, а там музеи ремесел и быта: печи, раскрашенные смешными несуществующими в природе птицами, такие же нереальные сцены из жизни. А по стенам, в рамках, портреты хозяев и тех, кого любили они.

Дом Сереги стоял на противоположном конце села. Мы топали и топали. Ни дыма из труб, ни лая собак. Только солнце заливало пустую улицу.

У избы единственного жителя нас встретили козы, штук шесть или восемь. И два козла. Мы постучали в окно, но никто не ответил. Постучали сильнее – тот же результат. Впрочем, дверь была незакрыта. Поклонились в проеме с Главредом, чтоб не треснуться лбами, прошли через сени. Хозяин, свернувшись калачиком, дрых. На стуле, в кадке, рос цветок с нежно зелеными листьями, будто завтра весна. В шаблах на сосдней кровати дремала кошка. Когда я протянул к ней ладонь, понюхала и боднула, замурчала. На печи лежал, как раненый, раскрытый малиновыми мехами баян.

— Сергей Алексеич, к тебе люди приехали, а ты насупился как бык и молчишь, — сказал спящему Главред.

Срегей Алексеич неспешно повернулся от стены, сел на кровати, не открывая глаз, машинально застегнул на рубахе верхнюю пуговицу и хрипло произнес:

— Я привитый.

— Во дает, — засмеялся Главред. – Не узнаешь, штоль?

Тот открыл глаза:

— Николаич, я тебя, когда ты еще по доскам топал в сенях, по шагам узнал. Извини. Третий день негодный. Почти четыре месяца ни капли в рот. А тут прививку сделал.

— Выходи на воздух, полечим тебя, — скомандовал Главред.

Ну и мы вышли. Полковник, закрывшись в палисаднике от коз, а главным образом, от козлов, дразнил одного конфетой. Безрогий, встав на задние ноги, пытался достать ее. И так жутко почти по-человечески что-то орал.

Главред сел на скамейку под окном. Достал из пакета бутылку, откупорил ее.

— Ты будешь? – спросил меня.

— Мне, — говорю, и воздуха хватит.

— Стопки неси, — крикнул Главред в темень сеней.

— Чево? – появился Серега в шерстяных носках на крыльце. — Эх, ты, сколько вас.

— Стопки, говорю, неси, — повторил Главред. – Дорогу нам потом на кладбище покажешь.

— Погоди, не ори, — как от вбитого в голову кола, сморщился Серега. Покрутился на месте: – Я зачем же вышел-то без галош?

Опять скрылся в террасе.

— Где уж только находит? – удивлялся Главред. – Лес же кругом. А он в умат.

Сергей Алексеич опять явился без стаканчиков, но со штанами, хотя одни уже на нем были – спортивные, с полосками. Он снял куртку, бросил ее под ноги, покрутился снова, будто чего-то искал, сел на скамейку и стал надевать поверх спортивных штанов камуфляжные.

— Ты где ж наклюкался? – не унимался Главред

— Погоди, не ори! – недовольно, но по-доброму ворчал Серега. — В Синдрове был, у свояка. Он потом меня довез на тракторе. Жена его мне коз подоила. Возьмете молока? Я его вообще терпеть не могу.

Мы отказались. Главред сходил в дом за стаканчиками. Но вернулся с эмалированной кружкой. Нацедил.

Серега надел куртку, шапку.

— На, — протянул ему Главред.

Абориген влили в себя, тыльной стороной ладони зажал рот, чтоб не полилось обратно, в глазах выступили слезы.

Я портретировал козла.

— Не снимай, — простонал Серега. — Не снимай те говорю.

— А то че? Молока не будет?

Навел камеру на него.

— Уди, — замахал руками.

Главред разъяснил, зачем нам на кладбище.

— Как же, помню всех, — сказал хозяин села. – Провожу.

Но вскоре мы поняли, что никуда он с нами не пойдет. Его штормило.

— Ой, — запел-застонал он и опять стал крутится. – Ой, похож, понос у меня, — и прижав коленки друг к другу, почти гуськом, посеменил за дом, где скворечником стоял туалет, а за ним – огороженное жердями картофельное, а дальше — глухой, почти синий, лес.

— Ладно, отдыхай, — сказал главред вернувшемуся Сереге. Того слегка трясло.

— Простите, ребятки, — сказал он. – Что вот уж так получилось, — прижимал он одной ладонью другую к груди. — Не дойду, похож, я с вами.

Главред протянул бутылку солнцу, словно собирался налить, поглядел на просвет.

— Эт те много, — сказал. – Чекушка есть какая-нибудь?

— Погоди, не ори! Не знаю.

Главред налил полную кружку, хряпнул ее, занюхал перчиком из принесенной нами банки. Оставшуюся жидкость (чуть меньше половины бутылки) отнес в дом.

— Пойдем, — мотнул головой, — сами все отыщем. Че мы кладбище не найдем?

— Козы бы не ушли за вами, — откуда-то простонал Сергей Алексеич.

Но козы увязались. Трусили шеренгой как будто по своим делам. Повернешься, топнешь ногой – врассыпную. И только козел, что без рогов, стоял с наглой рожей, не двигаясь, и взгляд его вопрошал: «И че?». И тут каждый раз к нему подходил другой козел и запрыгивал сзади.

— Тьфу, — ускорял шаг Полковник. – И тут пидарасы.

— А ты поживи с одними и теми же бабами, — хихикнул осмелевший Главред.

— А на что же он тут существует? – спросил я газетчика про Серегу. – Пенсия?

— Какая пенсия, ему 56 лет. Так, сестры присылают. Они у него где-то на Урале живут. Но он и не просит. Че ему много надо, что ли? Все свое. За хлебом зимой на лыжах, в другое время — пешком. Так-то он хороший мужик, добрейший, смешной. Слова всякие старинные до сих пор использует: «усейко», «благо», «шатоломный», «с полупиздиной». Мы тут приезжали как-то за грибами, мяса ему привезли, риса. Пока шарахались по лесам, плов нам такой офигенский сварил. Шабашить иногда ходит. 12 километров тут до ближайшего обитаемого села. Пока не пьет – деньги есть. Его звали переехать в то же Синдрово. Жилье давали, работу предлагали. Хрен, говорит, вам. Я вольный. Вместе со своей деревней уйду.

***

Я был в этой местности всего два раза. Года в три, а в следующий раз, когда бабушку хоронили. Маму привезли сюда в шесть лет к прабабке Александре из города Тавда Свердловской области. Бабушке было некогда с ее заполошным любвеобильным сердцем. Изредка она наведывалась к нам с очередным кавалером. Веселая, бойкая, разбитная. Выпьют за встречу, а у отца был баян, на котором он почти никогда не играл, а кавалеры бабушки (все до одного) всегда были готовы. И вот она в пляс, с частушками, с голосом звонким, отчаянным. А утром уже в дорогу. Иногда я видел, как мама беззвучно плачет, когда бабушка уезжала. Мама же росла с прабабкой. Мужиков в доме не было – дядьки и отец остались в немецкой земле. Недавно я нашел документы о захоронении прадеда. Он покоится в концлагерной братской могиле. И странно ощущение от цифр, когда прадед погиб, он был младше меня на целых шесть лет.

***

Чем дальше мы шли, тем больше удивлял размах села. Всюду крепкие сараи, амбары, дома, на пиках скворечники. Заходи и живи.

В 80-е годы 20 века здесь обитало почти две тысячи человек. Школа, почта, две пекарни, ферм одних штук пять. Два раза в день из райцентра по той самой насыпи, что разворочена теперь, автобус. Тогда же на кредиты немецких и японских банков за деревней стали вести из Западной Сибири на Украину газопровод для доставки голубого топлива в некоторые европейские страны. Трассу назвали Уренгой — Помары — Ужгород. Наивные селяне радовались – цивилизация. Собственно, из-за этой цивилизации село и заглохло. Асфальтовую дорогу, что стояла в планах, строить тут попросту запретили. Насыпь разбили. Хотя и через то, что от нее осталось, проезд сегодня официально закрыт, о чем сообщают по всему лесу красные таблички.

Так в двух километрах от дома Сереги потекли подземной рекой по трубам миллиарды долларов. (Пропускная способность объекта— около 30 млрд кубометров в год). А над огородом два раза в день в одно и то же время стал пролетать сторожевой вертолет. Абориген неизменно выходит помочиться ему вслед. И совсем не по причине ненависти к хозяевам народного достояния, а для восстановления какой-то своей маленькой справедливости. Как индеец условного штата Айдахо.

Перевязанные книги и подшивки журнала «Итоги» (его больше всего зимними вечерами любит читать он) оставили в бывшем магазине под прилавком. Правда, подшивки все за 2010 год. Но для Сереги ведь жизнь Москвы, да и в целом страны, не более, чем событие, творящееся, где-нибудь на Луне. Для него гораздо актуальнее сейчас укрепить окно в чулан, чтоб как в прошлом году не сломал его медведь. Тогда он смог просунуть через раму только голову. А Серега сплющил об нее ковш, что висит теперь на гвозде с внешней стороны бревенчатой бани.

***

Кладбище так и не нашли. Часа три лазили по разным тропам, однако они неизменно приводили нас через молодой березняк в черный перед зимой лес. И досада на себя крепко сжимала сердце. И отчаянье чертова парадокса сжимало глотку: предки становятся интересны, когда ни за что на свете ты не сможешь с ними поговорить.

Той же дорогой выбрались на шоссе, отвезли Главреда. В город прибыли уже при фонарях. Зашли в магазин, купили две бутылки водки по ноль семь. У кассы кривлялась-понтовалась толпа юных россиян, в черных масках, в черных капюшонах. Мотня до колен, голые щиколотки. Первая мысль, всплывшая сама собой: чужие. Просто в обличье человека.

***

А ночью снилось, что иду по бесконечному полю, где утром лег первый снег. Зачерпываю его, умываю лицо, и не переставая почему-то плакать ору неизвестно кому: простите, простите, простите меня!

Очнулся, жена гладит по голове и шепчет:

— Все, все, все.

Прижимает лицо мое к своей шее и тихо, в макушку, поет:

— Озеро надежды, все как есть прими. Пусть никто не понял, ты меня пойми…

Тут же явился кот, бессовестно прошелся по головам, затрещал, и стал намекать, что раз уж не спим, можно как бы дойти и до кухни.

Дым

Впервые за много лет ездил по просторам родины, что называется, для себя. Никто от меня ничего не ждал. И не тяготило ничего. Тем более, телефон там работал только на холме. До холма два километра. И это очень крутые ощущения. Это прямо пантеизм – растворение в ландшафте.

Ты вдруг забываешь, что ты – это ты. Пользуешься не словами (даже в голове своей), а сразу образами. Видишь все действие сразу, картиной, а не последовательно — схожу за дровами, принесу воды. Ты — часть интерьера или пейзажа. И начинаешь чувствовать, как сквозь твое сердце идет допустим снег, который хорош для разных дел. Или ощущаешь всем нутром, как топится печь, что ей трудно продраться через метель, и она поначалу чуть-чуть дымит. А через два дня даже начинает казаться, что никакой Москвы-Помары-Ужгорода вовсе нет, это фантом.

Да что там Москвы – Путина нет. Вернее, ты про них вообще, вообще ни в какой связи не вспоминаешь. И про телевизор не вспоминаешь, и про компьютер тоже. Ты просто выпадаешь из привычной реальности. Прямо на своей шкуре испытываешь, что бытие определяет сознание.

Трещали полынью, лазили с камерами по заброшенным деревням вокруг Ошевенска. С точки зрения местного и (насколько это в тех местах возможно) трезвого человека, мы лентяи и прожигатели жизни. Потому что кому надо то, что никому не надо? Что может рассказать старая, заснеженная покрышка от трактора, лежащая в поле о самом поле?

-Вот так и кончается русский мир, — говорит мне румяный писатель Кукенгейзер когда в одной из деревень мы не встречаем ни единой души, только кривые избы.

— Ну, потому что здесь он русский, говорю я. – А немецкий у немцев не кончается, что ли? Все мы в матрице злого маркетинга — все на продажу. Или где бы,ничего не делая, добыть столько денег, чтоб еще больше ничего не делать.

— Ну, ты эта, — говорит подельник. – Чушь-то не пори. Лучше выпей. Вон как раз и столик со скамейкой. По легенде где-то на этом месте Александр Ошевенский чуть не получил п..ды от местных.

— Выпить отказался?

— Не. Он же исихазтом был, ну, молчальником по-нашему. Ни с кем не говорил, все время не вслух, а про себя, молитвы читал. А они думали вые…ся.

— Сейчас в моде почти такие же тренинги. Людей отправляют в глухомань на неделю. Чтоб они молчали, ни с кем не говорили. Говорят, это дивно прочищает мозг.

— И кишечник. Ты чо… Нынешний индивид окочурится в деревне на настоящей еде. Все давно мутировали. Это мы с тобой такие красавцы тренированные. А не грустно, Вов, правда ведь? Все, что нужно миру есть у него. И все должно умереть. Человек наделяет это какими-то дебильными этими ах, как же так, русь-тройка. А самого заставь каждый день печку топить – повесится на второй же день. Город победил деревню. Ты видишь это своими глазами и они тебе не врут. Она уходит. Без лозунгов и стенаний. Тихо. Просто уходит и все. Таковы современные реалии, никакими проектами и указами ты это не остановишь. Надо проще относиться. Деревня давно начала загибаться потихоньку, земля, да,не оставляла человека голодным, но и богатым не делала. Видя, как люди живут в городах, какой дурак будет добровольно копаться в навозе? Но мы-то с тобой радоваться должны, что всю эту самобытность, непохожесть успели увидеть. Нам дали поглядеть.

— Ладно, — говорю. — Потопали дальше. А я бы вот хотел стать исихазтом.

— Совсем с ума сошел. Вот зря ты от выпить отказываешься. Ношу с собой этот коньяк, ношу. И главно, мне не дает. Фашист ты, вот ты кто.

А потом мы брели по роскошному снегу и сошлись на том, что оба-два в следующей жизни хотели бы стать железнодорожными цистернами.

— Я вот хочу быть цистерной с коньяком, — размечтался Кукенгейзер.

— Угу.Тольяттинским.

— Вредный ты. Злой.

Утром, на последних словах «Символа веры» (там, где «… чаю воскресение из мертвых и жизни будущего века…) дверь в сельский храм отворилась и в проеме возник Коля-Пушкин-Дьявол. Зашел, оперся о косяк, снял друг об дружку по свинячьи взвизгнувшие сапоги. И оставил их у порога сиять мокрым блеском.

Шерстяные носки прихожанина изящно гармонировали с воротничком торчащей из- под куртки сатиновой рубахи. И носки, и воротничок были цвета малины.

Коля чинно прошествовал по центральной ковровой дорожке в середину храма, сквозь расступившуюся паству. Поздоровался за руку с батюшкой, обходившим с кадилом интерьер. Приложился к иконе, чуть-чуть не рассчитал расстояние и гулко треснулся лбом об оклад.

Крестные знамения его при этом были похожи на какие-то хаотичные действия, он как будто всей своей щепоткой зачеркивал себя перед спасителем, внимательно и строго наблюдавшим за ним от ворот алтаря.

Служба, между тем продолжалась, Пушкин стоял смирно, но недолго, минут десять или даже пять. А затем вслух стал учить бабушек какой огарок свечи надо затушить, а какой оставить пока.

Прихожанка Мария, тоже любитель прямо на литургии громко подискутировать с батюшкой, одернула его.

— Дьявол, провались, — совсем не зло, а с некоей просьбой произнесла она. – Налил с утра зенки – накой в храм тащишься. Богохульник.

Он посмотрел в ее сторону и глаза сразу стали плаксивыми.

— Я? Хуль… Бого… хульник?

Тихонько подошел к нему, приобнял за плечо и повел к выходу.

— О, корреспондент, елки -палки, — изумился он и хлюпнул носом. -Ты где пропадал-то? Полгода. Полгода я без тебя тут прозябаю. Веришь – поговорить не с кем? Деревня дураков. Я прикрыл дверь, отделяющую храм и тамбур.

— А ты чего нарядный-то такой с утра? – говорю.

— Каво? Праздник, чай.

Он оперся на мое плечо, впихнул одну ногу в малиновом носке в сапог – брючина осталась сверху. Другая послушно зашла внутрь голенища.

— Восход солнца празднуешь?

Он повернул голову.

— Испортился ты совсем в городах. Загадками говоришь.

— Празднуешь, спрашиваю, чего?

— Ты че, не. Солнце. Солнце – светило. Обокрали меня вот.

— Кто?

— Добры люди, хто. Бог мне так сказал. Во сне, правда. Просыпаюсь – ну, думаю, в могиле лежу, сверху так давит. А это меня кто-то под два матраса засунул, чтоб я не замерз. Пятнадцать тыщ нет.

-Идем провожу тебя.

— Погоди. Он снова совершил щепоткой зигзаги, зачеркнул себя в спину стоящим.

— Нук, высунься, — говорит. – У магазина там ментов не видать? Не хочу с ними. Участковый там стоял. Кто-то им рассказал, что меня обокрали. Задолбают теперь. Придется на кого-то думать. А я не хочу. Как я рад тебя видеть, ты не представляшь. Матери карточки твои показал – она плакала.

— Она ж умерла.

— Ну, ты дундук. Говорю же: во сне.

Спустился по ступенькам, заглянул за угол, Нивы участкового у магазина не было. Коля смотрел в щелку, сооруженную чуть приоткрытой дверью. Кивнул ему, как Юстас Алексу.

— Извини, — говорил он у церковных ворот. Я дойду сам. Тока про 15 тыщ никому.

— Завтра газеты напишут.

Коля улыбнулся не совсем контролируемой улыбкой.

— Все херня. Заработаем. Главное, знаешь че? Я тут всем нужен.

— Ну ты эта, в прелесть-то не впадай.

— А эт че такое?

— Не выеживайся.

— Блин, как я по тебе соскучился, он пожал мне ладонь и я в который раз отметил, что она раза в два больше моей.

И пошагал.

… Вечером поехал на велике в магазин. Сухие мои дрожжи в маленьких пакетиках истребили мыши. Хлеб было замешивать не на чем. В отместку я представлял, как тех мышей пучило и они взрывались даже может быть.

В распятье окна Коля-Пушкин-Дьявол подбивал новые штапики. И не по пальцам попадал – протрезвел, выспался. Мелкие гвозди торчали у него изо рта.

— Печку не пробовал топить, — крикнул я.

Он выплюнул гвоздики в оадонь, положил в карман. И посмотрело на небо.

— Да, похож пойдет скоро. Тучи, видишь, какие сливовые нагнало. А ты картоху, шароебник, не выкопал.

— Кто сажал, — говорю, — тот пусть и копает.

— Ну да, видал, сегодня батюшка с лопатой, как с миноискателем по твоему позьму крутился. Зачем же он у тебя насажал, если все бурьяном заросло, за лето ни разу мотыжить не приходил. На тебя рассчитывал?

— Ты у него спроси. Я сказал, чтоб оставил. Захочешь, говорю, в январе свеженькой, придешь, сугроб разгребешь, два корня копнешь. Так на всю зиму и хватит.

— А ты с подъебом, — ухмыльнулся он.

— Мы живем в северной стране, Коль. Как у тебя с пионеркой?

— Какой пионеркой? – он слез с маленькой лестницы, присел на поперечину.

Я ближе подошел.

— Казанову-то из себя не строй. Из Пензы зазноба твоя, которая, как ты говоришь, никогда не носит трусов, всегда готова.

— Запомнил. Без трусов, конечно, хорошо.

Он помолчал.

— Слушай, а у тебя было такое? Вот живешь с женщиной, карасей ходишь ловить, карбюратор вместе перебираешь, а потом раз, как будто тебе кровь другую влили. Поменяли ее как будто. И прям ненавидеть начинаешь, как она ест, как смеется. Вроде все, как всегда, а ты с собой ниче сделать не можешь.

— Хемингуэй называл это – что-то кончилось.

— Вот да. Умный был мужик. А ведь пьющий, — усмехнулся он.

— Было, Коль. Не переживай. Ты не одинок. Но толку-то от этого.

— Все лето тут прожила. А вчера утром уехала. Отправил я ее.

— С пятнадцатью тыщами?

— Тебе бы прокурором работать.

Он опять помолчал. Из сапога торчал молоток.

— Зато она меня под два матраса запихала. Проснулся: в могиле думаю. А потом понял: чтоб не замерз.

Из магазина вышла продавец Антонина.

— Я ведь щас прикрою лавочку, — крикнула она мне.

Прислонил велосипед к стене.

— Че Дьявол-то у тебя на одеколон клянчил? У него ведь пятнадцать тыщ умыкнули.

— Он не дьявол, он Пушкин. А Пушкин – человек, — зачем-то сказал я.

А дрожжей в магазине не оказалось.

На память ник

Виноват, как это часто бывает, опять во всем Пушкин.

Правда, не тот в этот раз.

Деревенского Пушкина зовут Коля. И Дьявол.

Это он попросил подкараулить его как- нибудь трезвым и сфотографировать «для кладбища».

На шестой день это удалось.

-Только в интерпол не давай, — сказал он, сел на стул и закрутил одну ногу об другую винтом.

— Куда? – конечно, я понял, о чем он.

-Ну, где эти всякие ваши, как их? Сети, епт.

Трезвый Коля преимущественно ворчлив. Речь его строится, как у системного администратора с кондовым юзером.

— А почему, Коль? Если портрет хороший. Ты ж не лося на опушке разделываешь. И не овцу пялишь.

— Да иди ты. Овцу. Подъебывашь тут.

Мат он использует как бы на излете всей его экспрессивной конструкции, поэтому выходит как-то по-доброму. Так некоторые говорят «убил бы», с подтекстом «сволочь, но люблю, гадину».

У Коли довольно крепкая для ежедневных возлияний психика. И адекватная оценка действительности. Кроме того, он безжалостно самокритичен.

— Вот он, я, — говорит вслух никому – Человек – просравший свою жизнь. Как вообще-то и многие. А че? Просто однажды наступает момент, когда перестаешь себе врать, что все еще впереди.

Или вот.

Сидят мужики возле одной бани. Отмечают рожденье котят. Старая, цвета моря, бутыль-гусыня у них на столе. Коля по улице идет с заказа, поршневые немцу (так он зовет какой-то трактор) менял. Они ему машут, пойдем, дерябнем за жизнь новую. Повернул. Ему налили. А он из кармана свою смешную чекушку вынул и поставил на стол.

Какой-то уже утерянный кодекс чести.

Но речь не об этом.

Сфотографировал я Пушкина, и перестала зарастать к моему дому народная тропа.

То соседка Римма Серафимовна гладкой палочкой постучит в крест моего окна.

— Ты ж фотограф? Смоги уж как-нибудь сына моего неходячего зафотографировать. На могилку.

То у магазина попросят для бабушки.

И главное, чтоб вот жизнь, где они смеются, с прутиком за коровой идут, возвращающейся с лугов в пыльном свете закатного солнца, ни за что, сразу руками замашут — макияж не тот, платок дрянный, а на памятник — сами идут.

Вообще для пожилых женщин узелок ТУДА – это нечто сакральное. И вещи-то какие! За все прежние годы таких себе не позволяли. А нА смерть – запросто. Зачем? Кто оценит?

— Сама знать буду, что в ненадеванном.

Пытаться понять это — совершенно напрасная трата времени. Еще один культурный код, ставший нелепым и чужим.

…Сын. Через месяц 50 будет. И ни одного за это время шага не сделал. Смотрю на него – ножки игрушечные, как у тряпочных кукол. Плечи – как кабина КАМАЗа. Глаза – ясные-преясные, еще столько же просидит. Другой сын гужбанит на их пенсии. Гоняет так, что та нередко по соседям кочует. Третий вообще глаз не кажет, хоть и обитает в двадцати километрах. А уж эпизоды из прошлого ее слушать – не хватит никакого сердца. Мученья одни, ни часу для себя. А жива.

Елизавета Михайловна. Татьяна Петровна.

Судьбы у всех и разные, и похожие.

Про персоны собственные – обиняками и скупо, про детей и внуков – инстаграмно-преувеличенно, неправдиво-сказочно.

Из мужиков, кроме Пушкина, не изъявил пока желание фотографироваться никто. Говорят, им по большому счету «похер», че там будет, когда их не будет.

Впрочем, в деревне, особенно при коллективе, слова – вуаль, намек, стеб, а никакое не личное высказывание.

И только бабушки колготятся. Волнуются. Я хожу со стулом по их садам в поисках места. Усаживаю, делаю один кадр, и мы говорим. Вот прямо начиная с самого детства, время у меня и у них есть пока.

Я смотрю, как тени веток яблонь колышутся на их лицах, как плывут облака, которых в таком сочетании над этим садом не будет больше никогда. И — щелк.

Неожиданно дольше всех портретирую Пушкина. Он все время задирает подбородок, делается важным и изображает Ленина. Раз пять порывается уйти, два раза произносит «заебал», присутствие объектива его корежит прямо.

— Надоедливая какая у тебя работа, — говорит.

— Так не на паспорт делаем, Коль. Учитывай важность момента.

-Ты знаешь, а я вот че думаю. Я передумал. Ну, умирать. Давай в другой раз.

— Нет, Коль. Другого раза не будет. Для подвигов не надо мыть ноги.

-Ты думаешь, я боюсь умирать? Не. Я вот че те скажу. Смотри. Пятьдесят восемь лет назад, ну примерно, меня вообще не было. То есть, я и был неживой. Но как-то же с этим справлялся где-то там. Не ссал. Наверно. Не помню щас. А теперь-то уж и подавно. Я ж был там. И ниче со мной не случилось. Хотя жизнь, конечно, сука, сладкА.

Он вдруг внимательно всмотрелся в меня.

-Это че у тебя там на лбу? Комар, штоль?

В этот момент я нажал.

А комар улетел.

Весной они не возвращаются

В детстве мне было удивительно, что человек, которого ты любишь, просто умирает однажды. Как-то так буднично. Его закапывают прямо в землю. И все. Нет его. Остальной мир этого даже не замечает. Люди смеются, ходят на работу, выясняют отношения. А я ждал, что чего-нибудь грандиозное произойдет. Ведь человек же умер. Ну, например, ударит молния и ветла, расщепившись надвое, загорится. Или дождь пойдет со спелыми яблоками. Или хотя бы все люди на свете разом заплачут. Нет. Ничего такого. Потом начинаешь уже привыкать к тому, что «умер Максим, ну и хер с ним».

И все же всегда, отлично все осознавая, втайне надеешься, что вот с этим, распрекрасным и нечеловечески мне необходимым и дорогим, такого не случится. Что-то пойдет не так и его оставят на подольше. Глупость, конечно, но и сейчас помимо меня такие мысли в голове возникают.

Однако все идет по плану.

***

— О, писаатель,- с нотками трехэтажного ехидства и в то же время тепла тянул Дракон, когда Кабаков сутуло входил в наш кабинет.

Его треугольные, как у гончака, глаза чуть морщились, и он тихо произносил:

— Отъе…сь.

Они дружили. С тех самых пор, как оба -молодые и дерзкие- пришли работать в славную газету железнодорожников «Гудок». И вот, свершив некий круг с невероятными приключениями, которых у каждого бы хватило на девять жизней, оказались там же. Но уже в качестве как бы сказать мастодонтов.

Валерий Джемсович Дранников, или как звали его старшие товарищи Драша, а мы просто Дракон, руководил нами, непутевой группой спецкоров.

Александр Абрамович Кабаков был главным редактором этакого глянца, который был тогда в каждом купейном вагоне. Журнал назывался «Саквояж».

Иногда я кусаю себе губы, когда вспоминаю те времена и их разговоры. У каждого из нас было по два, а то и по три цифровых диктофона, любой из них вместил бы в себя дня три или четыре непрерывной болтовни. Но никому и в голову не приходило, что это когда-то кончится.

Тогда казалось, эти их воспоминания, эпизоды слишком киношны, чтобы быть правдой. Но они так на самом деле же жили.

— В детстве мы с Андрюхой Мироновым в одном доме обитали, — вещал Дракон.- Но мама его не разрешала ему со мной дружить. Чо я? БосОта. А они истеблишмент. Но он почему-то ко мне всегда тянулся. Я просто дурак был и веселый. И вот мы с ним однажды разбогатели. На похоронах Сталина. Дом, где мы жили стоял торцом ко всем кордонам гэбешников, через которые невозможно было пройти. А у нас по третьему этажу можно было протопать все здание вдоль, насквозь, минуя все эти кордоны. И вот мы – дяденька, дяденька, хотите пройти, посмотреть товарища Сталина? Дяденьки и даже тетеньки хотели. За сущий пустяк, за 50 копеек, мы их небольшими группами экскурсировали. Потом мороженого обожрались и оба с ангиной слегли.

Изредка я писал в «Саквояж» и Дракон говорил:

— Кабаков тебя хвалил. Сказал, что смешно написал. Я почитал. Че там смешного?

Когда речь заходила о текстах писателя, Дракон напускал на себя театральность, в которой трудно было разобрать: кривляется или правда думает так.

— Сашка! Люблю я его. Больше чем брата. А читать не могу. Скушно. Ты вот, Липилин, тоже ведь хочешь писателем стать? Не ври в глаза мне. По текстам вижу, хочешь. Но, Вова, это такая херня. Журналистика, репортерство в разы интересней. Тут ты сам себе и актер, и режиссер и сценарист. Ты сам конструируешь ту реальность, которую потом пишешь.

Они были, конечно, разные.

Дракон – семидесятилетний пацан с убийственным чувством юмора, слова и невероятным здоровьем – две пачки парламента в день, дежурные грамм двести под вечер,а по средам –Домжур, где он, как Тулуз Лотрек, травил свои были.

Первым из советских журналистов прошел всю подготовку для полета в космос, наивно полагая, что его отпустят.

— И тут ко мне подошел Каманин, положил руку на плечо и сказал: «Слишком высокий». Я говорю: «Все-таки евреям пока туда нельзя, да?»

Замораживал свои клетки для будущих поколений, торговал фаллоимитаторами, которые тогда еще только-только появились в начинающей жить свободно стране, танцевал стриптиз в клубе «Красная шапочка», готовился пройти подготовку к полету на Марс.

И все это для того, чтобы потом написать репортаж, в «Большой Город», «Ньюсвик», «Русский Репортер» или «Русский Пионер»

Кабаков журналистику не любил. У него все должно было преломиться и отстояться.

— Все хорошо в командировках. Принимают, как короля, но ведь потом же надо еще и писать, — вспоминал он газетное.

В конце 80-х они оба из второй древнейшей ушли. Укрепляли москвичам дверные коробки для установки железных дверей.

Дракон потом, в 90-х, стал одним из первых в новой капиталистической России предпринимателем. Выпускал майки, блузоны, футболки, свитера с изображениями культурных кодов – Кремль, МГУ… Ездил на выставки по заграницам. Как-то на прибыль каждому своему сотруднику приобрел по цветному телевизору и подарил. Он любил жить талантливо и людей в окружение подбирал таких же.

А Кабаков написал повесть «Невозвращенец». И стал писателем. Модным писателем. Порой мне кажется, что необходимость соответствовать этому его выматывала и тяготила.

Он любил и умел одеваться. Шарфы, кашне, кепки. Твидовые пиджаки.

Когда кто-либо из нас (девушки не в счет) входил в кабинет, а он там находился, прямо вздрагивал. Один в яловых сапогах, с самокатом и в картузе, в котором явно не хватало цветка. Другой в пиджаке, который как будто забывал снимать даже в душе. Я вообще в футболке, ветровке и вечно в кедах.

— Откуда у взрослых дядек это тинэйджерство? — недоумевал Кабаков. – Вы ж высокий и красивый человек. Осталось еще джинсы закатать, как гопота, и щиколотки зимой закалять. Попробуйте вместо кед мокасины из хорошей кожи. И носите обязательно на босу ногу.

— Я вам чо, мало плачУ?- тут же, кобенясь, подхватывал Дракон. — Вы же элита. Спецкоры.

Потом временами сокрушался:

— Я же всех знал их. Знал, на что способны, чего умеют. А че ж тут-то случилось? Или для вас «Гудок» это то место, где можно писать левой пяткой?

Конечно, всех нас он по-своему любил, звал «мои». Воевал за каждую строчку, а иногда мог вставить в текст такие советизмы, которых сам ни при письме, ни в речи никогда не использовал..

Только однажды, когда я написал репортаж в «Русский Пионер» о том, как мы с фотографом целую неделю строили в Москве-Сити башню Федерация, позвонил около часа ночи, поправимо трезвый и своим баритоном сказал:

— Вова, я тобой горжусь. С..ка, даже запахи почувствовал, увидел все как на стереокартинке.

А потом опять это вечное, где текст? Газета сжирала их пачками. И он звонил, орал.

Из каждой командировки я привозил местную водку из того региона, где был. И так здорово было сразу после поезда ранним утром заехать в редакцию. Выпить там с ним. И домой. А наутро опять.

Иногда он издевался: только по вашей водке я и знаю, куда вы ездили.

Раз приехал откуда-то. К обеду должен был сдать девять тысяч знаков. Сел в кресло и с блокнотом на коленях уснул. Когда он позвонил, мне снился сон. И я ему, еще не проснувшись, без зазрения совести честно так говорю:

— Валерий Джемсович, вы знаете, меня змея укусила.

Я слышал в телефонную трубку, как от смеха, он упал с кресла.

Этот вопрос, про текст, преследовал нас всюду. А ведь вне этого нормально же общаемся, -говорил я Кабакову.

-А вы ему ноты подсуньте, — добро посоветовал он.

На это моей наглости,конечно бы, и сейчас не хватило. Сделал я проще.

Взял рассказ одного классика про железные дороги, навтыкал туда каких-то имен-фамилий, присочинил осмотрщиков и дефектоскопистов и выслал.

Когда через час вошел в кабинет, Дракон сидел в своих стильных очках и наблюдал что-то на экране монитора.

Александр Абрамович сидел в кресле и курил.

Дракон глянул на меня поверх очков с крохотными прямоугольными стеклами, впрочем, задержал взгляд, внимательно посмотрел:

— Вова, я тебя не узнаю. Ты бухой, что ли был, когда вот все это писал? Чо за говно ты мне прислал. Чо за конструкции предложений?

Я говорю:

— Валерий Джемсович, это Бунин.

— Кто…Бунин?

— Ну, вы читаете сейчас, это Бунин написал. Свой текст я на флешке привез.

Кабаков поперхнулся дымом от сигареты и так свободно и от души хохотал.

Дракон снял очки и сказал:

— Ну, сука ты, чо. А с другой стороны – че я Бунина не могу поправить?

Потом мы спустились на первый этаж в редакционное кафе, он спросил: водку будешь?

Я сказал «да».

Кабаков сказал, что захотел почему-то коньяку.

— Два чая по сто и один кофе, — произнес Дракон повару Борисычу.

Смотрел на меня, пока тот в маленькой комнатушке разливал, качал головой и говорил:

— Так се шутка, Вов.

Кабаков улыбался, уголки глаз его гончаковских чуть приподнимались.

Это была удивительная жизнь с людьми, которых больше уже никаким способом не выведешь, не создашь.

Дракон ушел в июле 2010-го. В то заволокшее дымом Москву лето. Незадолго до этого, он отметил свое 70-летие. Наутро после дня рождения, явился на планерку в рваной тельняшке, с фингалом, всколеченной седой шевелюрой, зубы были ловко закрашены, и, казалось, что их нет. Когда он вошел в конференц-зал, у входа в который висели в фотографиях великие Олеша, Булгаков, Паустовский, Катаев, Петров,( а еще через месяц будет висеть и он) все замерли.

Произведенным эффектом Дракон остался доволен.И тут же, распираемый как дитя, все поведал. Рассказал, что в это утро снимался в одном из эпизодов фильма Дуни Смироновой, где сыграл бомжа. По роли он украл какой-то там мопед и его вместе с другим бродягой, Сергеем Мостовщиковым, вели в полицейский участок. Репетировать они стали где-то месяца за два до съемок. Дракон звонил Мостовщикову и на разные лады, перебирая интонации, произносил одну только фразу «Нууу». В предлагаемых обстоятельствах это был весь его текст. Но и это он умудрился продлить, перенести в жизнь, чтобы не скучно было, если вдруг потом возьмется черкать.

Свои нетленные тексты Дракон творил от руки на каких-то длинных несуразных листках из амбарной тетради. Потом ходил по редакции и зачитывал их всем. И не просто бубня и помогая себе руками. А зычно, с хрипотцой, и остановками, в которых пауза – это не дырка между словами, а, как минимум еще один текст. Он, исписавший тонны бумаги, без преувеличения гениальный репортер, всегда сомневался и проверял на нас, хорошо ли, понятно ли?

Один раз говорит:

— Надо мне тоже книжку издать. С репортажами. На память. Погоди, Кабаков, скоро и меня на руках понесут.

Александр Абрамович усмехался:

— Понесут, Валя. Только один раз. И недолго. До катафалка.

Через несколько дней после юбилея он собирался в Бурденко. Да так, херня, говорил всем в редакции, шунтирование. Оперировать его надлежало Лео Бакерии, который когда-то благополучно оперировал сердце Ельцина.

Дракон хохмил:

— Так-то он, конечно, светило. Только вот думаю, не выложился ли он на нем?

Дождливый вечер на Сахалине нес запах моря и облаков. В Москве была раскаленная сковородка. Дракон позвонил, от жары у него начался отек легких и ему дали надувать какой-то смешной мячик.

— Как там?- спросил с одышкой.

— На острове нормальная погода.

– Вов, привези оттуда классных текстов, сделай шикарно, чтоб мурашки побежали.

И через паузу, убрав из голоса серьезность, спросил:

— Слушай, а ты про меня некролог же хороший напишешь?

— Да идите вы в задницу,- сказал я.

Как потом выяснилось, про некролог он договорился со всеми. Как потом выяснилось, это были мои последние ему слова.

В «Гудке» некролог писал Кабаков.

Десять лет я не мог накарябать о нем ни строчки. И так непривычно по первости было на бумажке в церкви выводить его имя, где сверху значится «за упокой».

А теперь я вполне себе явно представляю их встречу.

— О, писаатель, — скажет Дракон.

Кабаков глянет на него. И с запрятанной под ворохами усталости теплотой произнесет:

— Отъе..сь.

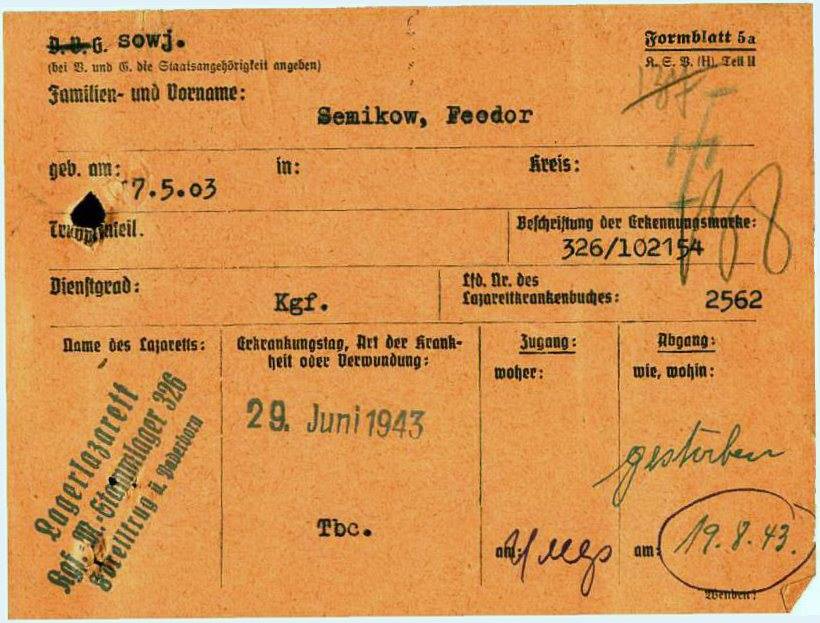

Ты знал, что он когда-то жил, ходил, ел, пил и виртуозно владел матом. Ты знал, что в 41-м он пришел в Свердловский военкомат, потом написал несколько писем, которых нет, и исчез. Как будто и не было человека. Только родня на семейных посиделках, в общем-то, между делом, упоминает силу, стать, гарцевание на лошадях. Но по большому счету как-то так вяло. Хорошо. Бы. Узнать. Бы. Но как узнаешь, куда делся человек семьдесят с лишним лет назад? Заходишь на соответствующие сайты, набираешь, «по вашему запросу никого нет». И вдруг случайно еще раз забредает сестра. И окошко грузится, грузится, выплывают желтые и синие карточки. «Ну, здравствуй, прадед», говоришь ты этим бумажкам каким-то не своим голосом. И в носу щиплет. И рад невероятно. И мурашки. Как будто только что чудо произошло

Лагерный номер 102154

Дата пленения __.05.1942

Место пленения: Харьков

Лагерь шталаг VI K (326)

Погиб в плену

Дата смерти 19.08.1943

Место захоронения Фореллькруг/Зенне

Фамилия на латинице Semikow

С днем рожденья, πάπας!

С днем рожденья, πάπας!

Сентиментальное путешествие на кладбище

Ранним весенним утром, шурша шинами по шоссе, из села Стрелецкая Слобода, что в Мордовии, выехала синяя Нива. Это мы с протоиереем храма Иконы Казанской Божией Матери отцом Анатолием Клюшиным отправились провести несколько дней в глухой деревне. Батюшка зовет такие отлучки «остановиться и оглянуться». Я — простым глаголом «перегаситься».

Поездке, впрочем, предшествует тягомотная подготовка. Нужно решить насущные вопросы, освободить время. И все это переносится, переносится. Так проходит месяц, другой. Выбрать время нельзя, его можно только самим себе назначить.

Боковое окно Нивы кажется пыльным экраном кинотеатра, там заснеженные поля и мокрые, словно тонким пером нарисованные, кущи. Арт-хаусное кино. Ровным счетом ничего не происходит, а оторваться невозможно. Низкое совсем еще солнце бежит по частоколу березовых стволов, как по забору ивовый прут, только не стрекочет.

Вдоль дороги то тут, то там пешие. Батюшка машинально тормозит, чтоб подвезти, забыв, что задних сиденьев на его Ниве нет, а багажник завален лыжами, спальниками и рюкзаками.

Потом давит на газ, горячится:

— Вот куда я все лезу? Всех спасти хочу. А кто я такой?

Километров через тридцать опять притормаживает, хотя вокруг ни души.

-Видел? – спрашивает.

— Чего?

— Эти… птицы… как их, целая стая. У дороги сидят.

Разворачивается. От обочины, деловые – «руки за спину» — врассыпную разбегаются к посадкам тетерки. Но не взлетают.

Дальше едем.

-Вот так и во всем, — говорит отец Анатолий. – У человека какая главная цель?

— У каждого своя.

— Ниче подобного. Главная наша цель – это путь в Царствие небесное. А мы все время с радостью и дешевыми отмазками от этого пути отвлекаемся. Дергаемся постоянно. А про цель забываем. Вот щас у нас цель доехать. Зачем нам чужие жены?

— Какие жены?

— Какие-какие… тетеревячьи.