Андрей Тавров

ТАВРОВ

Андрей Михайлович

1948-2023

Родился в 1948 году в Ростове-на-Дону. Окончил филологический факультет МГУ. Автор тринадцати поэтических книг, продолжающих и углубляющих поэтику метареализма, двух романов, эссеистических «Писем о поэзии» (М., 2011) и нескольких сказок для детей. Главный редактор поэтической серии издательского проекта «Русский Гулливер», главный редактор журнала «Гвидеон». Работает на «Радио России».

Травматизм жизни и терапия поэзии

Апология бессвязности, или о возрождении словесности

«Читая Евангелие от Иоанна, мы тоже проходим путь от рабства к свободе», — пишет в своей работе один уважаемый священник и экзегет. И это распространенный подход, состоящий в том, что, перечитывая Евангельский текст, можно пережить преображение. Но, читая Евангелие от Иоанна, сторонники такого подхода обретают не новую жизнь, а букет цитат и текстологических наблюдений — багаж, вполне приятный и не обременительный, но не имеющий ничего общего со «вторым рождением». Существуют таким образом не только филологическая (цитатная) литература, но и филологическая вера. Думаю, что филологическое материнство встречается реже, а филологический альпинизм невозможен как таковой, особенно в критических ситуациях, когда надо жертвовать жизнью. Но стоящая литература и глубокая вера как раз ближе к материнству и альпинизму, чем к обмену чужими высказываниями (цитатами), ибо рождение и пропасть — вещи, присущие и первой и второй намного больше, чем сопоставление смыслов чужих высказываний.

…в любящих глазах любимая не бывает голой, она одета в ауру, приносимую взглядом, — что-то вроде этого я писал еще давно. Сегодня, читая Канон Андрея Критского, нахожу слова об «одежде» (нематериальной) , в которую были одеты первые люди своим Творцом и которую потом утратили. Любящий, видимо, хоть отчасти восстанавливает ее, «вспоминая», создавая ауру, устраняя «голость». Флоренский писал, что человек без одежды — еще не вполне человек. Замечание на ту же тему.

Лет пять назад начал ее разыскивать через интернет, достучался до одного ее ученика, с которым учились в параллельных классах. Он сообщил мне, что Лидия Григорьевна умерла уже много лет назад. Я так и не успел сказать ей спасибо за те вещи, о которых только что написал и за многие другие.

Однажды она читала мне стихи: Ленка, милая, Ленка, где? Ленка где-то в Алма-Ате, Ленку сбили как птицу влёт. Елена Сергеевна водку пьет. — Она не пила водку, просто сильно заболела. И все решили, что она умерла.

Но это не так. Экспедиция продолжается.))

.

.

КАШТАН

Я стою у ограды и смотрю, как осыпается каштан, припоминая японское трехстишие примерно такого

содержания: – «тревожусь, как я буду жить без вас, сливы, когда опадут последние ваши лепестки». Но ощущения не совпадают. Более того, я чувствую в этом уходе, в этой промежуточной смерти что-то изначально-прекрасное, я бы даже выразился еще более грубо — фундаментально прекрасное.

Я вспоминаю, как с помощью небольшого буддийского гонга практиковал следование за звуком, отождествив свое тело с тихой вибрацией медной пластинки и наблюдая, как она постепенно затухает полностью, уходя в глубину вещей и событий, исчезая. И в этот момент ( я не сразу почувствовал этот феномен) на место угаснувшего звука входит праздничная и радостная полнота, какая-то райская полнота всего. Думаю, что это и есть истинная полнота звука: звук может возникнуть лишь тогда, когда он исчезает — тут она , пришедшая ниоткуда, и замещает его, и если звук всегда немного приблизителен, то в этой полноте он обретает несомненность самого себя, свою обратную сторону, идущую в мир примерно так, как в него идет раскрывшийся — на все его горизонты — цветок.

Уход — это не потеря «вещи» или человека, это, можно сказать, его предварительно максимальное явление, осуществление вложенного в него первородного начала, это, если хотите, явление вещи, очищенной и преображенной. Вот что такое смерть. И все то, что ушло с лица земли, из наших жизней, стоит здесь «навсегда», заливая пространства земли очищающим светом своего целомудренного присутствия, своего вечного «здесь», среди которого мы ходим, не замечая и все же вдыхая эту целительную силу «обратной стороны» (а точнее, стержневой природы) вещей и существ и оживая от этого дыхания. Так со всем: с цветком, со звуком гонга, с угасающим днем, прочитанным стихотворением, песней ушедшим человеком. Они не исчезают, они появляются заново и уже в том «ангельском» качестве, которое всегда было в них, а теперь вышло на свободу и вы это увидите, если ждете.

Они не уходят – они, на самом деле, приходят.

Бог, действительно, «сохраняет все», но не как оно было, а как оно «всегда есть», т.е. преобразив конечное – в изначальное.

Причем с цветами и добрыми людьми здесь все ясно, но что делать со злыми и подлыми? Хочется думать, что и в тиранах и в убийцах теплился Божий огонь, и если там хоть что-то светилось к концу жизни, мы это однажды тоже увидим. Возможно, не так быстро, как мы видим красоту опадающего каштана, на который я смотрю, ощущая, как он возникает. И я смотрю на него до тех пор, пока кто-то сзади не трогает меня за плечо и не спрашивает тревожно – вам плохо?

Нет, говорю я темноволосой пожилой женщине с трогательным и озабоченным лицом, — мне хорошо, все в порядке, мне хорошо.

.

.

«ОКРУЖНАЯ»

В конце семидесятых я сидел в подвале с тремя такими же бедолагами в пластмассовых очках и дни напролет сбивал победитовым молотком края цветных стеклянных плиток, которые начинали переливаться и играть светом на сколах. Мы делали мозаику. Комбинат располагался в квартале «Красных домов».

Как-то в обед с одним из работяг по имени Слава мы отправились в столовую выпить пива и перекусить. Чувствовал я себя неважно, потому что вчера много выпил, и было видно, что Славе тоже хотелось поправить здоровье. Поэтому мы зашли по дороге в магазин и купили вина.

Это была странная пора. Я писал какие-то дикие стихи, но все реже и реже, «тишь заплаканных синих каналов» — было в одном из них, а в другом «бродил гипсовый атлет». С утра я проходил ангаром, заставленным ящиками со смальтой и станками, и спускался в свой цех, слыша громкий голос бригадира, рассказы которого начинались примерно одинаково: «Канаем по этапу…» . Бригадир отсидел свой срок и любил рассказывать истории с зоны, я так и не спросил, за что он туда попал. Третьего дня он встретил меня радостным возгласом: «Видал! Унитаз лежит, совсем новый. Срочно надо толкнуть и пойти освежиться».

Странное было время. Что-то кончалось, но еще не кончилось. И от этого все сильнее подступала тоска. По вечерам трезвыми мы не бывали. Впрочем, и с утра мы бывали трезвыми редко.

Со Славой мы не то, чтобы подружились, а как-то несколько раз поговорили, о чем, я уже не помню, и не почувствовали между нами большой разницы. Это нас таинственно сблизило.

Когда мы выпили портвейн и запили его пивом, Слава задумался. «Ты Рафаэля любишь?», — спросил он меня.

Я ответил уклончиво, что Микеланджело мне ближе.

В столовке толклись работяги, пахло котлетами и капустой, на столах стояли пивные бутылки. Половина народа была в рабочей одежде.

«Знаешь, — сказал Слава, — я его видел в Дрездене». Я стал слушать внимательнее. Дрезден для нас тогда был чем-то вроде Марса, я и не чаял туда попасть. А вот Слава там был.

— Я видел его Сикстинскую мадонну, — сказал Слава, глядя мимо меня, в окошко.

— И что? Что? – разволновался я.

— Она… Как бы это сказать. Знаешь, когда я встал напротив и посмотрел ей в глаза, я понял, что эта женщина, то есть дева, все простит, сказал Слава. – Понимаешь – все и до конца. Чего бы ты не натворил. Просто все и до конца, простит и не вспомнит – это было в ее глазах.

Красные глаза самого Славы стали влажными. Мы замолчали. Я вдруг понял, что мой напарник сказал чистую правду. Не знаю, почему я это понял. Это было время научного атеизма, и в церковь ни я, ни Слава не ходили.

Через несколько лет Слава погиб в результате несчастного случая, а точнее говоря с сильного бодуна, не выдержало сердце, а опохмелить его на этот раз было некому. Все же удивительно, что наркоманы на отходняке не умирают, как бы ни ломало, а вот пьяницы отбывают навсегда.

Но пока что мы сидим и молчим, и каждый из нас видит перед собой всепрощающие глаза Мадонны, которую изобразил Рафаэль и которую Слава видел в подлиннике, а я в альбоме.

Мы сидим в духе и истине, за окном осень, мир неожиданно глубок и радостен, и Рафаэль в этом мире – за нас.

Сегодня я вышел на остановке «Окружная» и попробовал найти ту столовую. Опознал я ее с трудом, тут все переменилось. Окна бывшей столовой были наглухо задраены, а на дверях висела надпись «Новое измерение». И я подумал, что, возможно, есть связь между тем разговором в несуществующей больше столовой и сегодняшней надписью. Иногда я даже думаю, что мы со Славой еще тогда обладали даром в это измерение случайно попадать. Впрочем, все зависит от того, кто эту надпись читает.

.

.

ФАКТОР ИКС

Однажды я понял, что самолет летит на Законе, на знании и использовании принципов аэродинамики и т.д., а майский жук и утка, не способные развить достаточную подъемную силу, летят на истине. На истине летят также звезды, вокруг центра Галактики, йоги и святые, способные отрываться от земли, или, например, Вацлав Нижинский.

Дзенские мастера отрывают без усилия от земли огромные камни и несут их, мотивируя это тем, что они согласуются с «природой вещей».

Далее я прихожу к выводу, что-то, что мы называем физическим законом, это способность истины (Бытия) некоторое время в определенных условия вести себя определенным повторяющимся образом. Физика считает такое повторение залогом незыблемости того или иного закона, но это лишь временная игра истины, которая может смениться другой, с другими законами.

Для самой истины законов не существует, ибо она находится в неконцептуальном измерении, она и есть неухватываемая мыслью Жизнь.

Итак, можно сказать, что мы живем в двух основных мирах, вставленных друг в дружку как матрешки. Это мир истины и мир закона. Миру истины свойственны естественность, безвластие, свобода, бесконечность, вневременность, невладение, бескорыстие. Это обычные проявления такого мира, когда он воплощается в ту или иную форму мысли и действия. Все это не подлежит фиксации.

Мир закона – характеризуется магическим подходом к окружающей действительности и опирается не на безграничную Жизнь, а на ограниченную и придуманную эгоистическую личность, которая может быть (и чаще всего есть) коллективной. Магия – это стремление манипулировать высшими силами (включая природные) с целью добиться определенного результата. Впервые об этом написал, кажется Фрезер» в «Золотой Ветви». Из магии, пишет он дальше, выросла современная наука, стоящая на службе все того же эгоистического лозунга: хочу, чтобы было по-моему.

Итак, второй мир, подчиненный эго – это мир науки, магии, власти над природой и людьми ( «воля к власти» как вещь в себе по Ницше). Это мир твердых вещей и твердых законов. Это мир иллюзий. Ибо это мир – временный, про который сказано, что «и это пройдет». И именно со вторым миром эгоистическое сознание отождествляет свою среду обитания.

Два этих мира переплетены в человеке. Как бы он не пытался отрицать свой неухватываемый и неконцептуальный первый мир, избежать до конца его не удается, ибо он и есть основа человеческой жизни. А вот выбежать на время из него вполне возможно.

Но в человеке есть и непреходящее, реальное. Оно живет не в отождествлении с мыслью или представлением , а в открытости Бытию, самой Жизни как она есть. Вечное в человеке это и есть Жизнь, как она есть прямо сейчас.

Я уже сказал, что иногда эти два мира почти совпадают, например, в долгом действии какого-то закона, который потом отменяется в игре Жизни, а ученые продолжают открывать все новые и новые области, так как старые представления на определенном уровне сознания (таком как уровень сознания , например, автора теории относительности), перестают работать. И процесс научного освоения в силу этой погони концепта за неконцептом – бесконечен.

Эти два мира проявляют себя не только в обыденной жизни – от кухни до политических и экономических войн, но и в творчестве.

Есть творчество, которое летит не на законе, а на истине, на факторе Х, который все время ускользает от науки, пытающейся создать цельную картину мира. Но ощутить этот фактор концептуально невозможно, в него можно лишь войти. Собственно, войти в него, это и значит войти в свою собственную природу и держаться ни на чем, как левитирующий йог или утка. Они не противоречат Жизни, и взамен жизнь дает им себя и свою возможность свободы.

Эго – противоречит жизни, блокирует ее — ему для проявления и манифестации нужен закон, концепт, самолет, летающий «по науке», а не по природе. И это иной полет, заметим, что махолет, близкий к природе, наука так и не смогла запустить, как следует, а утки делают это без труда и усилия.

Строго говоря, в письме переплетаются оба мира, присутствуют обе матрешки, но акценты расставлены по-разному.

Писатели, ставящие акцент на «матрешке истины» это Новалис, Рильке, Пастернак, Хлебников, Целан… Но и почти все большие поэты используют фактор Х, опровергающий закон, потому что он из другого мира, из мира нашей глубинной природы, а закон (тоже отчасти нужный и полезный) работает все же на поверхности нашей жизни, на поверхности вещей.

«Флейта-позвоночник» – выражение с фактором икс. То же можно сказать о метафоре «Русь – ты вся поцелуй на морозе» или о высказывании «в сухой реке пустой челнок плывет». Уйти от фактора Х практически невозможно, это все равно, что отрицать существование своего сердца, обеспечивающего кровообращение. Но делать вид, что сердца нет, вполне даже возможно. Особенно в мире роботов.

Робототизация поэзии началась сравнительно недавно, подстраиваясь под развитие современных технологий. Удивительно, но никому из творящих на этом поприще не удается прогнать фактор Х до конца. Эти стихи все еще странно красивы. Наверное, потому, что за законом и технологиями все еще прослушивается звук работающего сердца, а не писк робота, и сочетание это, отражая картину сегодняшнего мира, дает нежданный, волнующий и печальный эффект, ради которого, как кажется, такие работы бессознательно и предпринимаются их авторами.

И еще, констатирую, что для пишущих в неконцептуальном мире письмо и не-письмо равноценны.

.

.

О ПОИСКАХ ЖИЗНИ

Я устал. Устал от большого города, от метро, от карусели дел, похожих одно на другое, устал от недостатка жизни. Под жизнью я понимаю жизненный порыв, который иногда настигает, как в детстве, и все вокруг преображается – деревья становятся больше деревьями, чем раньше, синее небо становится более синим, начинаешь чувствовать легкость, желание попрыгать на одном месте, сделать какую-то глупость, серебряные и золотые звездочки проходят сквозь тебя чудным ветром, а самое главное – чувствуешь саму жизнь, одновременно и парадоксально — и в движении и покое.

И вот я у моря, в холодном весеннем ветре, в запахе водорослей и цветов, а потом мы едем в горы, спускаемся в ущелья к речке, залезаем в ледяное озерцо темно-синего цвета под обрывом, разглядываем лужу с тритонами, головастиками, лягушками, с какими-то невиданными существами. Я ищу жизнь и нахожу ее. Бродят по дороге лошади и козы, смотрят снежные вершины, выводят трели черные дрозды, трепещут в ветре веера пальм (звук детства!) а в городе даже цветут розы. И еще звук прибоя, когда лежишь в одежде на едва теплой гальке, тихая пульсация, ритм крови.

На третий день моих жадных поисков жизненной прибавки в наш домик в невысоких горах приехал Серега Сидоров и попросил показать какую-нибудь простую медитацию. Мы пошли за дом, на небольшую площадку у огорода, освещенную солнцем – именно отсюда открывается вид на снежные горы и поворот горной дороги, исчезающей за ближайшим склоном. Там мы сели напротив зацветающих яблонь, лицом к далекому морю, я объяснил, что надо делать/не делать и мы стали пробовать.

Через несколько минут внутреннего «путешествия» я тихо открыл глаза, и в этот момент порыв ветра тронул ветку яблони. С нее одна за другой слетели две белых точки и, задержавшись в воздухе, пошли к земле.

Я сейчас пишу про белые точки по двум причинам: во-первых, я не хочу называть их лепестками, потому что они были именно непонятными и очень белыми точками, почти звездами, а во-вторых, в них было столько жизни, сколько лепестку на себе не унести, во всяком случае, из тех лепестков, который я видел много раз на ходу, восхищаясь и задерживая на них взгляд.

Эти две точки готовы были понести на себе весь город внизу и горы, и дорогу, и нас с Серегой , как несут огромную раковину острые и белые кончики ее шипов. И дом за спиной, и удары пульса, и шум моря, и чудесную лужу с тритонами и головастиками – все сразу, потому что они и были жизнью, одной на всех.

Потом я отвечал на Серегины вопросы и думал, что то прикосновение жизни, которое я испытал, созерцая мгновенный полет двух белых точек, ничем не отличается от ощущения, которое я испытывал в Москве, у себя дома, сосредотачиваясь по утрам на полчаса, «проходя» вглубь своего дыхания или за мысли.

Вот именно. Моя родина, этот город и горы – прекрасны даже сейчас, когда вокзальная площадь стала напоминать московскую толчею, когда многие места не узнать из-за выросших, как грибы неказистых современных домов, перестроенного порта и все более озабоченных людей, набивающихся в автобусы, зажав в руке айфоны.

Но обнаруженный парадокс состоял в том, что в поисках жизненного порыва, прибавки к жизни мне не надо ехать куда-то далеко, чтобы их ощутить. Достаточно остановиться, выйти из мировой и очень конкретной озабоченности (телефоны, поездки, обязанности, нехватка времени, сломавшийся компьютер, который надо чинить, статья, которую надо сдать к завтра, у каждого – свой набор) и начать прислушиваться к дыханию – собственному и единому со всеми, и хорошо, если есть рядом Серега, который спросит: расскажи, как медитировать. И рассказывая, а потом медитируя, обязательно найдешь то, что искал, и, как всегда, не там, где искал. А в близости человека, пытающегося разобраться с собой и своими проблемами, в неожиданном полете лепестков с яблони, и , конечно же, в присутствии того, что неизменно, что и есть ты и мир одновременно, что и есть большее, чем ты и мир.

.

«GLOBUS»

В Шекспировском «Глобусе» восприятие происходящего у зрителя складывалось из, например, наложения картинки задника сцены и слов актера о начавшейся буре, из неустойчивой пластики персонажа-матроса и неподвижной сцены, похожей на нос корабля. Суммарное восприятие формировалось из взаимоисключающих образов – воспоминания о «собственных» пещерах, памяти о них и картинки темного углубления в нижней части задника сцены, где Миранда и Фердинанд играют в шахматы.

В поле восприятия также входили костюмы персонажей, мальчишеский голос актера, исполняющего роль дочери Просперо, реплики зрителей, которые, конечно же, мешали воспринимать то, что на сцене как реалистическую подмену действительности, но с ней как раз связывали. А так же, конечно, музыка.

Что еще? Конечно же, текст. Конечно же, небо над головой. Конечно же, лица самих зрителей.

Театр как инструмент восприятия был полон взаимоисключающих вещей. Что-то в нем оставалось от дионисического театра, где дух Диониса вселялся в участников и заставлял верить поверх всех противоречий в высшую реальность происходящего – где? На сцене? В голове? В психике? В слове? В музыке?

Не допустить ли, что существует один на всех проектор, который, используя все противоречия как условия для работы аппарата – транслирует в головы и психику собравшихся некоторое сверхпослание, которое мерещилось драматургу при написании текста.

Этот проектор ( киномеханик) должен все знать о каждом из зрителей – всю их внутреннюю жизнь, механизм действия сложного восприятия, текст и музыку. Он должен знать, как работает создание коллективного поля и его проводящие особенности (коллективная психика). Он должен быть в курсе архетипического сознания присутствующих. Что еще он должен знать и иметь в виду? А вот этот непонятный процесс –

Я смотрю на доски задника сцены и слышу сообщение о волнах и корабле. Сюда же вмешивается пластика качающегося актера. Из этих (минимум) предметов я начинаю синтезировать некоторый простой суммарный образ. И он не является ни досками, ни раскачкой актера, ни словами о буре. Он возникает в пустом поле, где все эти вещи сходятся в ином качестве. Это таинственное поле неопределимо. Оно то же, что «мертвая зона» метафоры, позволяющая сопоставить несопоставляемые вещи двух членов сравнения, уходя от их слишком твердых сущностей, расплавляя их в своем объеме. Только, если в случае метафоры участниками процесса на первый взгляд являются слово и второе слово, то в театре – вещь (доски задника) и слово («буря»). Доски задника при проекции на них слова прогибаются до бури, а слово «буря» материализуется в веществе досок задника. Слово распыляет вещность и вновь собирает ее по собственным силовым линиям.

То же происходит при любом говорении актера в театре. Вещность разбирается и собирается снова в новую конструкцию, расположенную вдоль магнитных полей слова или фразы, как железные опилки.

Но разве не то же самое происходит и в декламации самой по себе? Разве тут не разбирается вещный мир, чтобы быть воплощенным в новом своем «логическом» качестве? Но не из ничего, а из подручного вещества.

Так и хочется нарисовать 10-12 кружков и внутри каждого вписать: «Сцена». «Бок соседа». «Звук барабана». «Фраза о демонах бури». «Запах чеснока». «Актер». «Реплики зрителей». « Мысль о том, что жена задолжала портнихе». «Ритм пятистопника». «Лица зрителей в галерея над сценой». Потом взять и соединить их линиями, пересекающимися в одном месте. А дальше смотреть – куда уходят линии после пересечения в одной точке. В какие они пошли дальше страны, времена и пространства. И пойти за ними.

ПУТЕШЕСТВИЕ К РОЗЕ

Странная это была роза. Она напоминала получеловека-полуракушку. На этом можно было бы остановиться, но я только начал, и думаю, что описанию этому не будет конца, если я захочу вам передать, что же это был за цветок. Я могу потратить дни, людей – самых прекрасных людей из моей сияющей между ресниц юности, я могу запрячь лучшую лошадь с Беговой, Квадрата или Саньку, а потом убить ее в стойле и намотать ее кишки на вилы, я могу рассказать, как я впервые сблизился с женщиной на холодной даче на матрасе, покрытом инеем и как пар шел у нас с детских губ, — и тогда я только-только приступлю к описанию розы. Я мог бы с таким же успехом и с той же целью описать шмеля или фразу Малевича по поводу своих достижений, но тогда я все же буду описывать шмеля или Малевича, а не розу, и двигаясь в обратном направлении, уткнусь в ограниченного поляка или в насекомое, а я хочу – в цветок. Мы все двигаемся в разных направлениях одновременно, и фраза мы едем в одном поезде, но в разные стороны, больше не вызывает у меня смеха, она вызывает тихую улыбку. Цветущая ветка над прудом с утками – двигается в глубь себя, в моих глазах, в ширь небосвода, разворачиваясь и сворачиваясь в направлении вчера и опадая завтра.

Я хотел бы, закончив свое описание, уткнуться в розу. Интересно, изменится ли она, когда я вернусь к ней? Или изменюсь я сам? Может быть от полуцветка и получеловека больше ничего не останется, а будет лишь высыхающий след предмета на полировке стола или тихий монстр, разящий псиной. И все же, описывая розу, я создаю новый язык для мира, не меньший, чем создал Иероним, разжавший когти льва и вложивший в них фиалку новой жизни. И пока он разжимал эти когти, чтобы вложить фиалку и делал свой перевод, он творил будущую Европу, не ведая о том, потому что всегда творишь великое, занимаясь своим делом, где должен быть клык, фиалка и буква.

Уткнуться в розу становится моей мечтой, пока я пишу эти слова и звуки, пока я создаю новый язык миру, а он даже не ведает о том. Уткнуться в розу можно только тогда когда ты ушел так далеко от нее в смыслах, шагах, вещах и выдохах, что для того, чтобы вернуться к ней, нужно умереть.

Была, получеловека, можно, потратить – вот он новый язык, который складывается, если читать каждое третье слово написанных фраз, и если это продолжить, то они, эти слова, обрастут шкурой тигра, кольцом червя, ресницами красавицы. И так – до бесконечности. Ибо собравшись в предметы, звери распадутся в новые слова, в новый код.

Я раздаю смыслы, как плывущий кролем хрустальные гребки под водой, похожие на расплеснутые слюдяные розы. Я танцую под мусульманскую музыку и расширяю свою рану, которая предшествовала моему рождению, я – иду. Драконы, разрушенные стадионы, работа в подвале с цветным стеклом, которое обиваешь победитовым молотком, чистый спирт над мостом через Оку и прямо из горлышка, тихие вечера со стрекотом кузнечика под дождем – сопровождают меня. Чтобы описать розу нужно поменять пол, цвет глаз, глубину души, частоту пульса, дату рождения, перестать убивать других, лечь рядом со львом, стать буквой, вывести больную старуху на вершину горы, откуда видно море.

Каждому лепестку – по святому. Каждой клеточке – по Юпитеру и падающему снегу на Масловке. Чем глубже, тем радостней. Теперь моя роза везде. Как жизнь и смерть, метаморфозы и остальные вещи, которых я не могу узнать, как кузнечик, глядящий в зеркало.

Я принес вам мир, сказал странник. Я принес вам розу говорю я. Вдохните ее запах и не верьте мне. С самого начала меня тут не было.

.

.

«Диалог — слово греческое, и диалоги Платона — один из признанных шедевров. В ХХ веке к диалогу возвращались Мартин Бубер, Михаил Бахтин. Но центр, вокруг которого кружится диалог, не был до конца осознан как дырка на плоскости мысли. Центр не был понят как безымянное Дао, объемлющее Дао, имеющее имя». (Г. Померанц, «Новая толерантность»).

То, что говорит Померанц о диалоге с его неартикулируемой «дыркой в мысли», напрямую можно отнести и к метафоре, и к стихотворению вообще. Если стихотворение (имеющее имена) не объемлет безымянное Дао, то это лишь подступ к стихотворению, а не оно само.

ПЕРЕЧИТЫВАЯ БОРХЕСА

Русский Гулливер начинался, как Тлён Борхеса. Для тех, кто не читал, напомню — речь идет о выдуманном городе, воспринятом в игре некоего сообщества как настоящий. Несуществующему городу-миру была посвящена 40-томная энциклопедия, описывающая его язык, его регионы, его животных, его травы и цветы. И вот что интересно. Когда секретная энциклопедия была закончена, части и вещи описанного ей города стали проникать в привычный мир людей. Предметы, описанные в энциклопедии Тлёна, например миниатюрный конус, величиной с наперсток, но весящий с десяток килограммов, внезапно стали вторгаться в привычную реальность, все более заполняя ее, через несколько лет в некоторых школах преподавание перешло на тлёнский язык, — человечеству понравилась новая рукотворная гармония, и Тлён захватил мир. Гулливер предлагал новую вселенную, выстроенную на поэтических и детских законах, Новую Утопию со всем ее уязвимым величием. Думаю, что проект продолжается уже вне зависимости от его основателей — странные предметы из Норумбеги и силового поля Русского Гулливера проникают и будут проникать в обычный мир, наполненный прагматикой и битвой инстинктов, все более распространяясь самыми непредсказуемыми путями. Парадокс Тлёна звключался в том, что энциклопедия, ставшая миром, была секретна, мир не мог о ней знать, но секрет проник в жизнь мира и стал новой реальностью. Русский Гулливер также реализуется как секретный проект, причем не в силу своих сокровенных тайн, а в силу невозможности большинства населения увидеть простые вещи. И это обстоятельство является залогом растущей мощи проникновения » неведомой реальности» Гулливера в бытовое пространство машинального мира. Таинственные города живее реальных столиц и, покуда в них жив секрет, эта жизнь наступает.

.

ДРУГИЕ

С Веничкой Ерофеевым я виделся два раза в жизни. В первый раз его привел в мою комнату на Верхней Масловке Илюшка Дворецкий, мой друг, тогда еще не отсидевший свои три срока, а имевший за плечами всего один, за попытку изнасилования, от которой девица увернулась, выпрыгнув из окна и вывихнув ногу.

Накануне Илья привел ко мне в гости двух студенток циркового училища, расположенного неподалеку, и жена на следующий день тщетно пыталась найти свои бриллиантовые сережки.

Ерофеев был в завязке, я же в том году трезвым бывал редко. В связи с этим все сразу пошло наперекосяк, и мы друг другу не понравились. Ерофеев сидел на моем видавшем виды диване, который никогда не складывался, а я громко читал свои стихи, сидя за столом с огромной пепельницей и бутылкой портвейна. По мере чтения Ерофеев мрачнел, и Дворецкий, который говорил про свою фамилию, что это не фамилия, а должность, бегал на диван его успокаивать. Потом я совсем отвлекся на вино и на свои мысли, и не помню, как и когда они ушли. Не помню, ушел ли я с ними или ушел один, и вообще, уходил ли я в тот вечере куда-то, скорее всего, уходил. Я, кажется, так и не понял в, что у меня в гостях был автор «Петушков», Илья объяснил мне это на следующий день.

Такая же история у меня была с Ольгой Седаковой, с которой я не разу не пересекся, хотя учились на одном, кажется, курсе, и с Татьяной Толстой, которая преподавала у нас английский по утверждению того же Ильи Дворецкого. Я несколько раз пытался отождествить писательницу с одной очень толстой и необыкновенно красивой, с хрупкой линией шеи и подбородка, преподавательницей, сразу же меня невзлюбившей, но у меня так ничего и не вышло.

Через семь лет мы с Илюшей сидели в парке напротив ипподрома, там, где фонтан с конскими статуями, у него в ногах стояла двуручная сумка, полная денег, а сверху на банкнотах лежал пистолет. Я подбивал его выпить, но он был на торпеде и мои предложения вежливо отклонял. Через год он сорвался, потерял все, что у него было, я навещал его в семнадцатой наркологической больнице вместе со Славой Гайворонским, точно так же, как мы с ним успели вместе навестить в больнице мою маму перед смертью, потому что Слава человек, который не только творит свою легенду, но и сшивает легенды других при помощи музыки и встреч.

Через полгода Илья стал терять память и рассудок. Я еще раз успел навестить его уже в другой больнице вместе с его женой, которая говорила, что он всегда выкручивался и, видимо, надеялась, что и этот раз — не исключение, но в этот раз ему выкрутиться не удалось. Через пару месяцев его поймали на Тверской с боевой гранатой, но объяснить, откуда он ее взял и где он живет, Илья не смог. Закончил он свой срок в дурдоме тюременого типа, кажется, на станции Столбовая.

На похоронах был жуткий мороз, пришли мать, сын, жена и я. Непристойно черная ямка земли на белом снегу приняла урну, и все стали уходить. Пока задержавшаяся мать на свирепом морозе сидела над урной, я думал о том, куда подевались все те легкокрылые девчонки, которые вились всю жизнь вокруг этого обаятельного человека. Было странно, что у них сейчас своя жизнь, и все их слезы, стихи и поцелуи остались при них, а Илья пошел своим узким ходом под землю без всякого сопровождения, хотя бы в виде получасового внимания или пары слов, произнесенных дрогнувшим, но сексуальным женским голосом.

Мы с ним учились вместе, в одном здании, я на филфаке, он на ИВЯ, изучал вьетнамский, мог запомнить с одного раза сорок вьетнамских слов, я сам проверял.

Второй раз я видел Ерофеева на каком-то вечере с перебинтованным горлом, и не узнал. К тому человеку, что сидел на диване на Верхней Масловке, он, казалось, не имел отношения. Может быть, я и других людей видел в своей жизни по нескольку раз, но с такими перерывами во времени и разницей в состояниях, что впоследствии тоже не узнавал и думал, что это другие люди. А, может, это и были другие люди, кто знает.

Я как-нибудь расскажу о проститутке, с которой я познакомился в гостях у Саши Зуева, о Борисе Слуцком, с которым у меня, как у начинающего поэта, был длинный и содержательный разговор о пользе плавания кролем и работы тренером, расскажу о том, как Межиров читал стихи Луговского про восточный рынок в предбаннике «Нового Мира», и это было сногсшибательно, хотя и немного манерно, и еще о чем-нибудь, что запомнилось из тех времен.

Может быть, я расскажу о том, что секса в СССР не было, а было что-то, не поддающееся выражению, но отстающее от секса примерно так, как значение слова отстоит от написания – на немыслимый уровень. Как один парень из Кащенки объяснял мне, почему он выкинул магнитофон за окно. И как мы ездили к Бахтину, и там был Миша Эпштейн, который не видел меня, а я не видел Эпштейна, видимо по той же самой причине, про которую я уже рассказывал. Может, я также расскажу, как я лежал на рельсах, а надо мной светил фонарь и шел дождь, и жилистый бомж пытался загнать мне перо в живот, но не получилось. А, знаете, я, наверное, не буду больше ничего такого рассказывать, потому что это были те самые другие люди, которых так много в вашей собственной жизни и которых не удается узнать ни вам, ни мне. Потому что с одного раза человека легко понять неправильно и также легко забыть насовсем, а при следующей встрече обращаться с ним как будто совсем с другим человеком, так и не поняв, что другим стал ты сам, что и в тот прошлый раз ты тоже был другим, как и твой забытый знакомый.

Мышление, основанное на безграничности (не на мысли) — какая прекрасная и емкая формула. Именно такое мышление в принципе отличается от общераспространенного сегодня образа мысли в философии, богословии, науке, бизнесе и быту, в котором мысль опирается на мысль, образуя непрозрачную для Бытия систему, не способную породить еще не бывшее — действительно новое, пришедшее из ниоткуда, способное преобразить землю.

Все, что проницательные греки в постановках театра как инструмента терапевтического выносили за кадр, за сцену: драки, мордобой, секс, затяжные поцелуи, тупые реплики героев, кишки наружу, кровищу, отрубленные головы, роды, мочу-кал-сперму, — все это современная кино-эстетика предлагает как доминанту, влияя, конечно, на формирование эстетики жизни. Словом мы, за редкими исключениями из правила, оказались в греческом «заднике».

В общем, Ницше утверждал, что мы не знаем греков)) Я думаю, что он еще и мало сказал…

Пространство диалога важнее самого диалога. Точки зрения меняются, а оно, делающее диалог возможным, остается. У Достоевского это молчание Узника в Легенде о Великом Инквизиторе, с чем согласился Бахтин, вообще же это тишина Непроявленного. Либо диалог идет оттуда и тогда глубок, либо из головы. Громкий односторонний спор изолирует от реальности.

Прямое указание на невыразимое, на вещь или человека в несловесном, невыразимом. Ткнуть пальцем, отправить словом, испугать тишиной. Все остальное слишком просто съезжает на описание, на рассказ, на бесконечную внешнюю плоскость, на литературу. Настоящая словесность это указание на то, что не поддается пересказу, убегает от литературы.

.

.

.

ФРАЗА РИЛЬКЕ

Быть реальным среди реального – этот девиз Рильке, сформулированный в письме к Лу Саломе, я мог бы поставить как эпиграф к устремленности своего письма и жизни. Но для того, чтобы это однажды случилось, сначала нужно было усомниться в реальности мира, в котором я обитаю. Пока такое сомнение тебя не посещает, вопрос о реальности не встает и кажется не то чтобы неуместным, а просто глупым. Однако глупым, как показывает опыт, оказывался в такой самоуверенной позиции я сам. Реальна не очевидность, не «семипудовая купчиха» Достоевского, не деловая жизнь банков, не чемпионат мира по хоккею или глобальная сеть Интернета, и даже не курс доллара — это, скорее, миражи и грезы общественного сознания, передающегося сознанию личному. Реальны вещи, вышедшие из Реальности, причем не сами по себе, а благодаря тебе самому. Потому что реальность надо сначала увидеть, потом выдержать, а потом создать те резервуары, те колбы, в которых она может задержаться. Это могут быть стихи или помощь, или дерево, или пустая комната, просто цветок.

Но если ты не гончая за реальностью, не плотник ее, тебе ее не взять, не то что впустить в мир через действие или стихотворение. За реальность надо отдать «себя самого» – все твое ложное, кажущееся несомненным, все твое «главное», кажущееся столь жизненным, все твое желанное, кажущееся столь необходимым. В миг вспышки реального света видно, что это лишь взаимозаменимые картинки, кадры, через которые едва пробивается свет, идущий из проектора Бытия. Что они, скорее, гасят этот свет, блокируют его, чем пропускают на экран. Что ты – это не картинка, что ты это – свет. Но твой свет может зажечь картинку и может ее высветить, если ты найдешь такую в форме стихотворения или поступка – такую, что соприродна идущему на нее свету. И тогда она начнет работать в мире, пропуская в него выпрямляющую позвонки реальность, исцеляя его и отменяя убедительные миражи, ведущие в никуда. И это, мне кажется, самая тяжкая жизненная история, которая, тем не менее, восстанавливает тебя самого и вещи вокруг тебя, и которую, в конце концов, не хочется променять ни на что другое.

.

.

ЭССЕ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

.

Все вещи мира – деревья, камни, птицы – в одно и то же время существуют и не существуют. Индийские философы даже вычислили этот практически нулевой интервал секунды, нужный для перехода от одного состояния вещи в другое. Вещи мира, в том числе и рукотворные – мерцают. Для того, чтобы быть вещью, которую может ощутить человек с его рецепторами вещи нужно исчезнуть и появиться заново уже не много другой. Это напоминает продергивание киноленты с ее неподвижными кадриками через проектор. Мы не можем воспринять форму, которая есть. Мы можем воспринять лишь появляющую и исчезающую форму. Да и сама форма в ином режиме существовать не способна – мир это перемена, метаморфоза.

Что же происходит с вещью во время этого мерцания? С ястребом и курицей, с матерью и ребенком, с пеналом и ластиком? Со звездами и вселенными?

Каждый «миг» вещь, исчезающая для нашего «здесь» уходит не в пустоту, а во всесильный океан абсолютной потенциальности, в котором содержатся – любые возможности мира и самой занырнувшей в него вещи. Вещь ныряет в источник всего, в Начало и в бесконечную мощь и тишь того, что мы называем Бытие, Айн-Соф, Бог, Дао, Вселенская Мать, чтобы хоть как-то передать невыразимую полноту и и Друговость Источника всего.

В какую же сторону меняются вещи? Во первых ясно, что существует некоторый эволюционный духовный поток, который несет предметы, ангелов и людей. Во вторых – и это самое интересное – миг перехода вещи из одного состояния в другое – обусловлен творческой мыслью об этой вещи. Более того – эта мысль может позволить форме вышедшей на свет как Афродита из океана взять в себя больше или меньше мощи, света и жизни самого океана. Именно мысль, вмешиваясь в мерцающее бытие вещи способна сделать ее светоносной или наоборот, потухающей. Сила этой метаморфозы зависит от определенности и веры сопровождающей человеческую мысль о любой форме. Если мысль полна веры, то возможны чудеса – вещь обновляется в короткое время до неузнаваемости. Ибо мысль человека – это то, на что форма по самому своему «устройству» призвана реагировать.

Все что здесь написано, относится прежде всего к человеческому слову, которое тоже в один и тот же миг существует и не существует. Которое в своем мерцании способно при помощи человека его произносящего или думающего/пишущего – преобразиться до неузнаваемости при помощи названного инструмента – мысли, пронизанной определенностью и верой. И если в миг вдохновения у поэта вера достаточно сильна и определенна – то такое слово зачерпывает любые возможности океана и проносит через границу веры и сознания – в наш, здешний мир. Таким словом можно оживлять умерших и останавливать солнце в небе, о чем поэзия знала и почти забыла.

Речь похожа на дуршлаг – пространство материи и дырочек в ней. В отличие от дуршлага, будучи пронизана потоком, речь способна менять качество своего существования и всех окружающих вещей.

Такая смешная жизнь. Мы играем в то, что мы есть при условии, что нас нет. Обладая возможностью высветить мир сиянием и чудом, мы предоставляем слову оставаться просто словарной единицей. Или аргументом ТВ-шоу, которым можно утереть нос противнику.

Пульсируя и мерцая, мы способны сделать реальностью любую утопию, так же пульсирующую и мерцающую. При помощи пульсирующего и мерцающего слова. Данте знал об этом. Мы говорим о том, что Данте скучен

Мы верим, что те слова, которыми мы пользуемся – это объекты.

А это метаморфоза. Похожая на водопад или раскрывающийся бутон.

Мы есть потому что нас нет.

Мы не хотим знать про это. Мы держимся за вымысел и творим свои самоубийственные удачи.

http://russgulliver.livejournal.com/621540.html

.

.

ДИРИЖАБЛЬ

.

Дирижабль — это метафора ауры, как и кринолины. Это — остатки представления о теле как пространстве не оборванном, но расширяющемся в бесконечность. Это уход от бесцеремонного «лобового» касания физического и смыслового. Короткие платья в обтяжку, стринги — забвение нашего бесконечного тела, симптом «лобового» мышления и прикосновения напрямую, вульгаризация реальности поэтического пространства, встроенного в тело.

Понятно, почему Шанель не любила мини-юбки и понятно, почему поэт ходит вокруг да около и достигает цели не приближаясь к ней, а словно отдаляясь и громоздя массу «ненужных» слов. У живого пространства-смысла свои траектории, доступные лишь живому зрению.

Дама в кринолине отчасти несет перед собой порог недоступности, на котором и формируется напряжение смыслов, расширяющихся вовне, словно дама — это камень, брошенный в пруд, а кринолин круги от нее, переходящие из видимого расширения в расширение невидимое, заставляющее собеседника чувствовать себя лодкой, окруженной дифракцией и интерференцией волн и волночек, бегущих на него.

.

.

ГОЛОЕ ЛИЦО

.

Может быть, то количество сериалов, которое прокатывается сейчас по телевидению как раз и призвано обратить наше внимание на то, что лицо в кадре, изображающее поверхностную страсть – «любовь», «ненависть», «страх», «волнение» — удивительно безвкусно. Есть в таком лице что-то неистребимо фальшивое, и, скорее всего, не только из-за того, что актеры явно гонят продукцию, а режиссеры (чаще всего) недоучены. Дело в том, что само лицо, призванное, что-то передать при помощи игры лицевых мышц (по системе Станиславского или без всякой системы) – безвкусно. В таком лице и в таком голосе всегда будет звучать фальшь «изображения», мимесиса, даже и в том случае, если режиссер мастер своего дела, а актер хороший.

Дело здесь, кажется не в мастерстве, а в принципиальном подходе к поэтике театра и мира. Голое лицо – всегда слишком индивидуально и слишком поверхностно. Оно – слишком «случайно». Оно слишком демонстрирует само себя. Призванное изобразить кого-то другого, оно продолжает «халтурить» изображая все равно только то, что может этим лицом актер рассказать про самого себя, про понимание своей жизни, про понимание задачи, которую перед его лицевыми мышцами и голосовыми связками поставил режиссер, нацеленный как раз на то, чтобы при помощи этих лицевых мышц рассказать о жизни своего героя. Внешняя игра мускулатуры всегда частична и поверхностна, и если уж говорить о внешнем – то она всегда проиграет так называемой «естественности» таких проектов, как Дом. Те тоже неестественны, как неестественна вся наша естественная жизнь в неестественном социуме, но они, по крайней мере, не называются искусством или театром, или телесериалом.

Великие актеры (вроде Чаплина) не создавали «образ» — они создавали маску. Они интуитивно понимали, что ГОЛОЕ ЛИЦО в кадре или в театре будет фальшиво. Голое лицо в театре еще более фальшиво и жалко, чем голое тело на стрип-шесте. Однако «народная» культура этого все же не замечает. И стрип-шест и сериалы находят все больше и больше поклонников и зрителей…

Голое лицо всегда стремились запудрить, загримировать, закрасить – еще в 20-м веке в театре оставалось воспоминание о космической целомудренности маски (Мейерхольд) и неприличие, бесстыдстве открытого лица, демонстрирующего как бы оно не тужилось самого себя.

В чем же тут суть?

П. Флоренский писал о голом человеке, как о недочеловеке, человеке, утратившем свое продолжение в СКЛАДКАХ, переносящих жест тела в струение ничем не ограниченной траектории, начинающейся в одежде и мерцающей через безграничное пространство. Складки одежды превращают человека в удивительно аурообразное существо, похожее на космического дикобраза, чьи вечно играющие иглы могут, задевая, сродниться не только с кроной дерева, но и с далекой звездой – в принципе они «надевают» вместе с костюмом и струящейся тканью на человека всю вселенную, видимую и невидимую, претворяют его в жильца а мира.

К тому же самому призвана и театральная маска. Но только если одежда расходится по всей вселенной, играя и лучась, то в маске вселенная с ее силами, богами и чудесами – сходится, персонифицируется: маска предполагает что за ней расположено не случайное человеческое лицо, а чудодейственная и волшебная сила, творящая мир, человека, звезды – располагается тот или иной бог. Весь театр в период своего расцвета собирал целомудренной маской как линзой ту или иную могущественную силу, участвующую в гармонизации мирового целого. Таким образом маска не претендовала на изображение «ряда волшебных изменений милого лица», она изображала те силы, которые делают возможным и само лицо и его «волшебные изменение». Маска замыкала актера на глубину – общую со зрителями и призвана была дать зрителям почувствовать жизнь и существование этой животворящей глубины в себе. Вот почему в Греции времен Эсхила театр был государственным делом – он животворил нацию.

Сегодняшние голые лица – невероятная вульгарность которых просто перестала фиксироваться помутненным взглядом, подсевшим на электронные экраны, ничего и никого не животворят, но следуют основным курсом современного социума – они паразитируют и используют. Подобно тому, как люди свою общую сумму ненависти перенаправили с массовых убийств мировых войн на природу (замечание Померанца), потребляя ее и паразитируя на ней, точно также дело происходит и с театром.

Маска – символ присутствия глубины мира ушла на сегодня не только со сцены – она ушла и из литературы. Голый язык, демонстрирующий «ряд волшебных изменений» на плоской поверхности листа доминирует в литературе точно по тем же самым принципам, по которым на экранах действуют голые лица.. И если бы не ряд исключений, которые обладают тихой, но невероятной мощью зерна, способного развиться в дерево, ситуацию на экранах и страницах книг можно было бы назвать удручающей.

.

.

ЧЕЛОВЕК ЦИТАТЫ, ЧЕЛОВЕК РИТУАЛА

.

Я уже много писал о том, что цитата – орудие смерти и стагнации не только при ее постоянном использовании в церкви, когда отсутствие своего собственного живого и обжигающего духовного опыта, отсутствие своего собственного погружения в высшую реальность подменяется авторитетом цитаты, т.е. чужого опыта, взятого напрокат. В церкви цитата вводит ставший привычным механизм подмены, и думаю, что в его параметрах самаритянин уже не станет оказывать помощь избитому, а ограничится цитатой по поводу того, что бедняге надо было делать, чтобы не влезть в беду. Бог тут давно стал цитатой; за редкими, поистине счастливыми исключениями.

Но и в социуме цитатность также подменила реальность. На фоне тиража (а цитата это и есть тираж, копия, калька), на фоне технологического воспроизводства как произведений искусства, о чем писал Беньямин, так и быта, становится понятна тяга Рильке к ВЕЩИ, а также стремление выбраться из мира тиражированных (взаимозаменяемых) вещей, событий, личностей и уйти в Башню таких писателей, как Йейтс или Сэлинджер, проведших целые годы жизни в добровольной оторванности от общества назойливых повторений.

Но цитатность, тиражность вещи не возникла неоткуда – она есть порождение цитатного мышления. Интеллект, память – собственно говоря – набор цитат. Все они взяты напрокат в качестве «жестких» объектов. То, что мы «знаем», мы либо прочитали, либо нам кто-то это сказал. В любом случае – это не наше прозрение. И если раньше передовые умы усваивали тот факт, что солнце вращается вокруг земли, то теперь не менее передовые личности знают про теорию струн. И то и другое есть истина-цитата. В том-то и беда истины-цитаты, что она конечна, как любая тиражируемая вещь. Собственно – такая истина – тот же продукт, объект, который удобно воспроизводить в голове, прекрасно для этого приспособленной. Конечная истина хороша в конечной ситуации. И это всех бы устроило, если бы не досадный факт: человек — существо бесконечное. Его, этот факт, можно отрицать, а потом приходит беда или восхищение, благоговение перед звездным небом или пробуждающейся утром землей, и на какие-то миги бесконечность входит в сердце, минуя «склады ума», и ты действительно чувствуешь себя (наконец-то!) – живым. В этот момент ты видишь вещи как они есть, а не сквозь цитатное 3D-устройство. Ты обретаешь себя, чтобы через минуту потерять, отдавшись очередному потоку «собственных» мыслей, а солнце сияет уже не тебе – другому. То же самое происходит при поэтическом вдохновении – слова приходят – ниоткуда, перестают быть продуктами заемного тиражирования, цитирования, они являют свою неконечную природу. Я много писал об этом…

Но у меня не было ответа на один вопрос. Ведь Бог, Сущность, Космос все время пользуется методом повтора. Смена лунных фаз, смена времен года, то, что из зерен пшеницы вырастают примерно одни и те же стебли, а у куриц выводятся примерно одни и те же цыплята – эта «цитатность» живых существ, воспроизводство ими самих себя – сродни ли оно технологической цитатности социума и мышления? Сродни ли оно самоубийственному самотиражированию социума и церкви?

Ответ на эту столь важную для меня дилемму зависел от того, на что именно опирается повтор. Если при цитатности социума цитата всегда опирается на текст, на другую цитату, образуя самозамкнутый, угасающий и конечный мир, то космические циклы и циклы воспроизводства опираются на неопределяемое, апофатичекое, бесконечное Начало мира – на Дао, Бога-Творца, Космос, Христа… названий этому Началу много, и не в них суть. Суть в том, что этот повтор не замкнут сам на себя – а разомкнут в вечно обновляемое бесконечное Начало, откуда каждый миг черпает святые силы новизны и обновления. Т.е. если часть опирается на Целое, чувствует себя его продолжением, обладающим формой, как волна — форма океанской воды, то такая часть не является цитатой.

Это повтор ритуала.

Ритуал отличается от цитаты тем, что его повтор замкнут на бесконечность и поэтому повтором в строгом смысле этого слова не является. И каждая литургия или вечерня в храме, если среди присутствующих есть хоть один человек, душа которого замкнута на бесконечность, — являются ритуалом, а не цитатой. И человек, молящийся в это время, – это человек ритуала, а не человек цитаты, которого так хорошо умел изображать Рене Магритт. Два этих человека отличаются друг от друга больше, чем раковина от слона. Правда, различие проходит внутри и поэтому не так заметно, а иногда и вовсе неуловимо.

И когда ап. Павел говорит о повторе, он обращается к человеку внутреннего ритуала. И когда Конфуций говорит об одеждах или поклонах, он говорит о том же самом. Конфуций открыто ставит ритуал во главу идеального государства.

Но дело в том, что ритуал – это вечно открытое и обновляющееся свойство мира, данное ему изначально, очень легко подменяется цитатностью – бездушным, прагматическим повтором, при котором участник не развязан для бесконечного Начала, а продолжает воспроизводить конечные вещи, как типографский станок сегодняшние газеты. Собственно, выше станка человек цитаты в результате этой деятельности и не поднимается, не важно где она происходит – в кабинете президента, на телешоу или в церкви.

То же самое можно сказать и о поэзии – она либо цитатна (необязательно фразами в кавычках и без кавычек, а самим способом мышления), либо ритуальна. Первое – литература, второе – преодоление ее за счет вечно нового контакта с самим источником, откуда исходят смыслы и музыка. Первое – комбинации и рекомбинации энтропийного плана, второе – преступление жизни перед смертью, обновляющее мир.

http://www.gulliverus.ru/blogs/59/4927/

.

.

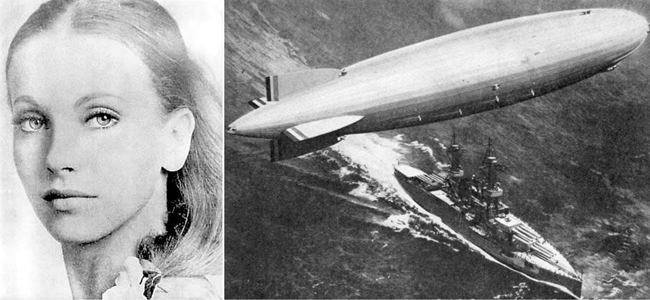

На фото — Мария Оршач (Орсик) — лидер «Врила». Она с подругами в 45 году исчезла бесследно в сложных измерениях пространства-времени.

На фото — Мария Оршач (Орсик) — лидер «Врила». Она с подругами в 45 году исчезла бесследно в сложных измерениях пространства-времени.

ЦЕППЕЛИН И РОК

Созерцание дирижабля в небе завораживает. В парении этого нехитрого предмета над головой в чаше синего неба (как варианты — пасмурного, облачного, рассветного) есть что-то такое , что словно гипнотизирует, приковывает внимании, переносит созерцателя в положение, я бы даже сказал в модальное пространство, между желанием сказать слово по поводу увиденного и невыговариваемостью этого слова. В чем же здесь дело? Что мы хотим сказать и что сказать не можем? И какое соотношение существует между зависшим в воздухе цеппелином и теми стихами, картинами и музыкой, которые в это время пишутся о полете («Ты вечности заложник у времени в плену» («Летчик») и о том, что, казалось бы, к полету дирижабля отношения не имеет – «Люблю появление ткани…», например.

Г. Башляр в своей замечательной книге о воздухе упустил, на мой взгляд, одну основополагающую вещь о полете. Она звучит следующим образом – настоящий полет всегда происходит вне времени. Настоящий полет… что же это такое?

Его вневременные «осколки» остались по сию пору, скажем в прыжках с большой высоты или в прыжках с парашютом. Когда первый раз я прыгнул мальчиком с десятиметровой вышки бассейна – времени не было. Оно стало исчезать уже тогда, когда я подошел к краю. Когда я полетел на параплане, оно тоже остановилось. Думаю, такие мгновения остановки времени переживало большинство. Это ощущение «пропажи времени», изъятия его из обращения, а вместо этого переход в модус вечного «сейчас», как бы они не были приблизительны, или в других случаях – отчетливы, и есть тот опыт, на который можно опереться при разговоре о настоящем полете.

Греза о полете обладает каким-то неопределимым свойством – изымать грезящего из потока времени. Все что касается полета – обладает способностью быть вне времени, нащупать область, большую, чем время, область над которой время не властно. Когда вы летаете во сне, вы также прикасаетесь к этой области. Следовательно, вы можете сейчас понять о чем я говорю.

Но если полет, даже несовершенный, переносит грезящего (художника, мечтателя) в область, так или иначе лишенную времени, то он же тем самым уносит его в область, в которой не властен Рок, Фатум, Ананке, Предопределение. Року и Предопределению для их механизмов нужно время – нужно сцепление обстоятельств их развитие в жизненной истории, чтобы привести героя этой истории к непреодолимому краху.

Жизненной истории также нужно время – время для нее хлеб, без времени она умирает. Тем же хлебом является время и для Рока. Во вневременном ему попросту негде разместиться со всеми этими непреодолимыми сцеплениями и совпадениями – в это игольное ушко Рок не вхож. Итак, настоящий полет – отменяет Рок, преодолевает Предопределение. Но даже полет несовершенный дает ликующее ощущение мига, преодолевшего Рок, а значит, и смерть.

Стоит отметить, что все летательные аппараты, построенные людьми – есть все более жесткое и, по мере развития авиации как отдельной самодостаточной области, все более далекое от «образца» «изображение» того неосязаемого внутреннего слепка чувств и интуиций полета, который присущ любому человеку не только во сне, но и наяву. Все более современные аэропланы – это все более грубые проекции отдела души, «заведующего настоящим полетом», все более грубый перенос и объективация внутреннего органа полета – вовне.

Чем технологичней летательный аппарат, тем дальше он отстоит от настоящего полета. Если для Сикорского в его первых полетах время (по его свидетельству) останавливалось, то для пилотов современных военных самолетов на учете каждая секунда, рассчитанная и выверенная. Можно сказать, что чем старше становилась авиация, тем больше она несла в себе Рок и тем меньше ее детища были способны осуществлять настоящий полет. ( я здесь пишу обо все очень кратко, стремясь наметить лишь основные пункты)

Дирижабли, с которых я начал эту запись, в истории полета занимают особое место. Сам по себе дирижабль воплощает у всех на виду один из глубиннейших архетипов человеческого подсознания. – эллипсообразный объем, идеальный шар, сдвинутый сам в себе и застывший. Мало того, что он, как все архетипические вещи, не только противится времени, но он к тому же еще и увлечен этой архетипической энергией в область, выпадающую из времени, время превышающую, он находится у нас — над головой, на виду. Все, что превышает мой рост, всегда пользуется особым вниманием, особенно, если оно со мной соотносимо (не расположено так далеко как Солнце или Луна) и дирижабль есть сгущенное внимание, его центр, привораживающий взгляды. [1]

Эти два свойства – невероятно энергичная демонстрация вневременной архетипичности и утверждающий сам себя полет — превращают гениальное изобретение в машину времени[2]. Я бы сказал, пользуясь метафорой, что бытовое время, носителями которого является бытовое сознание, погруженное во время, активно (хотя и неосознанно) противится наличию рядом с собой вневременных вещей, а тем более дирижабля как машины времени. Именно поэтому все временное, технологичное будет стремиться либо адаптировать «магические» свойства дирижабля под себя, тем самым сводя их на нет, либо уничтожать эти фантастические машины, вытесняя их из сферы технологической цивилизации. Процесс вытеснения мы можем наблюдать невероятно отчетливо, достаточно открыть «Историю дирижаблей» и посмотреть, как они были уничтожены техногенной цивилизацией с ее манией прогресса во времени и ее доминирующим бытовым мышлением.

Я сейчас уйду в область мифов, но замечу, что ослепительные красавицы Общества «Врил» (неземные, в полном смысле этого слова), просуществовавшего в Германии до1945 года, в 45-м же году исчезли на своем аппарате, имеющем форму, схожую с цеппелином, бесследно. Об аппарате шла молва, что он обладает способностью преодолевать пространство и время. Фотографии этих фантастических девушек можно найти в интернете.

Значит ли это, что почти настоящий полет, осуществляемый дирижаблем, обладающий свойством преодолевать время с его Роком, не удался – ведь большинство этих летательных аппаратов были уничтожены. Не господствовал ли над ними Рок? Ответ здесь будет – и да и нет. Наиболее подходящим здесь окажется образ Геракла. Подвластен ли Року оказался великий герой? Да, конечно. Объятый пламенем, подобно дирижаблю, он в муках распрощался с жизнью. Но вот что интересно. Гомер видит его посмертие в двух вариантах – он находится одновременно в Аиде – области Рока, и на небе, среди богов, – области райской, вневременной. Так что не будем торопиться утверждать, что Генрих Мати, например, геройски погиб и этим все кончилось. Скажет так: нам неизвестно, где он сейчас и что с ним произошло, как и в случае с амазонками из «Врила».

Тем временем искусство, чья основная функция – преодолевать частичность человека, возводя его к священному и вневременному переживанию Единства, тем самым возрождая его и обновляя его, угасало, теряя эту основополагающую интуицию. То переживание, которому была свидетельством греческая трагедия – святое врачевание человека, путем полета его души во время вневременного «мига» катарсиса – шло на нет. Трагедия напоминала человеку о его истинной природе не путем внедрения той или иной информации цитатного характера в его разум, а благодаря возможности въяве ощутить это пребывание всего во всем (о котором Тютчев), в котором времени и ограничений не существует.

Искусство начала века все более смиряется с «бытовизмом» мышления, с больным и непреодолимым временем детерминированного мира. Ограниченность и частичность воспринимается все больше как единственная данность, как единственная среда обитания человека. Тот золотой фон ранних картин Треченто – единый на всех – о котором пишет Рильке, перестает ощущаться. Искусство становится – акцией, стремящейся смениться следующей акцией. Искусство все больше соответствует технологиям сверхскоростных бомбардировщиков, полностью погруженных в стихию времени, разучившихся преодолевать Рок и Предопределенность. Время становится (и усилиями такого искусства тоже) непреодолимым и густым как железобетонная плита.

Наибольшая ущербность такого искусства заключается в том, что оно теряет свою изначальную способность целительства — возвращения человека к его собственной неограниченной и недетерминированной сущности. Человек становится частью технологии, которой себя опутал – киборгом. Еще у Рембо мы найдем терапию, прорыв. Еще у Клоделя и Малларме. Еще у Хлебникова, Рильке и Мандельштама, еще у Элиота. – Дирижабли еще летают. Но конец дирижаблей возвещает конец искусства, способного на чудотворство. Возникает искусство «информации», «акции» (бледной копии переживания), коллажа – Мондриан, кубистический Пикассо (иронически относящееся к этой области своего творчества) и т.д., возникает все современное «изобразительное искусство», концептуальное и информативное. Возникает «университетская поэзия», мертвая и интеллектуальная, как «фантомы» и «Миги» над Вьетнамом и Ираном…

Здесь я одергиваю себя и ставлю точку, я не хотел писать пространно, а тут открывается слишком много направлений.

Возвращаясь напоследок к конструкциям летательных аппаратов как огрубленной проекции вовне неуловимого внутреннего органа полета, расположенного вне времени, оставим здесь еще одну догадку. Летательным аппаратом Данте в «Комедии», где он, отрываясь от Земли, путешествует все выше, служил взгляд его возлюбленной. Погружая свои глаза в её, он непостижимым способом преодолевал огромные расстояния. Впрочем, дело не во взгляде. Дело в том забытом вневременном, преодолевающим Рок чувстве, способном осуществить полет на самые дальние расстояния и пройти сквозь все бетонные стены, чувстве порождающем шедевры и «выпрямляющем мертвецов». Чувстве (всесильном), исходящем из глаз, завороживших героя, силе осуществляющей настоящий полет. Забытой все же не до конца. Я, надеюсь, что мы все еще помним ее имя.

Из всех многочисленных и противоречивых определений внутренней формы слова, мне ближе всего то, которое говорит о памяти слова, каким-то образом живущей в нем. Т.е., следуя такому подходу, мы принимаем к сведению, что внутри слова расположен некоторый зеркальный тоннель, коридор, на стенках которого, словно на одном из уступов Дантова чистилища, расположен некоторый живой барельеф лиц, событий и героев, а в нашем случае – встреч слова, расставаний, смысловых притяжений, сменяющихся контекстов и словесных гнезд – память о которых, при употреблении данного слова, его внутренняя форма актуализирует у искушенного слушателя. Речь идет о внутренней истории слова. Тут можно провести и параллель с некоторым «генетическим кодом» слова, но не хотелось бы сводить понятие внутренней формы к исчисляемым величинам. Почему? Да потому что на наш взгляд они неисчисляемы.Т.е. внутри слова живет вся остальная вселенная, как и в каждой частице голографического мира, в котором мы находимся – «все во мне, и я во всем», по выражению Тютчева. Другое дело, что как и люди – слова отличаются своими предпочтениями, судьбами и линиями на руках. Можно сказать даже – своими биографиями, запечатленными внутренней формой слова.

Именно поэтому «Россия, Лета, Лорелея» – сцепляются перекрестьем внутренних судеб, словно родные души, интуитивно узнающие себя в новой инкарнации и безотчетно тянущиеся друг к дружке, несмотря ни на что, а, скажем, «Союз нерушимый республик свободных» – свинчен государственными болтами и лишь в таком виде готов к употреблению.Если идти дальше, то я могу утверждать, что в слове, как и в человеке, в той или иной степени актуальности, присутствуют все основные силы мира – его боги: Марс, Венера, Юпитер и т.д., его силы-животные: орел, единорог, волк, крыса… его цвета – от белого до черного, его цифры (10 + 12 по числу путей древа жизни), его, слова, главные буквы, его растения… Но и это не всё. В каждом живом слове присутствует его выход в Айн-Соф, в вечное, вневременное и вне-форменное – Источник жизни и смысла.Поистине «слово – жилец двух миров» (С. Булгаков). В слове мы имеем дело с эллиптическим и играющим миром форм и миром — вне форм, эллипсом с двумя его структурными центрами. Внутренняя форма, как и биография человека, может нести в себя память до рождения слова. Человек может помнить себя до рождения, причем дополнить первые годы жизни рассказами о себе близких. Внутренняя форма слова способна на то же самое. Но дальше вежливые рассуждения обрываются. Дальше нужен радикальный бросок интуиции, сравнимый с задачей Банкея, предлагавшего ученику вспомнить свое истинное лицо ДО рождения.

Данте определяет понятие «человек» формулой – «тот, кого слышат». Т. е. человек (каждый) несет в себе сообщение, которое может быть услышано, а может и не быть услышано. И пока ты не услышан, пока ты не стал воспринятым сообщением – ты не человек. Вот она – мука истинного высказывания. Пока ты болтаешь вещи второстепенные, ты будешь услышан как нечто второстепенное. И лишь поиск и обнаружение главных смыслов, из которых ТЫ состоишь и без которых тебя нет, со все твоей мукой и со всей твоей радостью, страхом, и ужасом — приводит к сообщению, в котором именно ты, а не общее место, можешь быть услышан. В стихотворении О. М. о загробной слепой ласточке и его рассуждениях о страждущей плоти слова слышится та же мысль.

Удивительно, что не ведомая Данте китайская богиня милосердия Гуань Инь обладает именем, которое переводится примерно, как «Та, что слышит».

Еще более удивительно, что Иову, Данте ведомому, для того, чтобы быть в его аду неудач и боли нужно было не просто «проклять Бога и умереть», как ему советовала жена, ему нужно было другое – чтобы его услышали. Чтобы его, именно его самого, с его главными словами , скорее даже не словами, а воплями и хрипами — а не расхожие общие цитаты из священного писания, святые и авторитетные — услышало Высшее.

В слове есть монстр, который общается с Высшим. Я говорю на языке мифа и поэзии, потому что язык науки – филологии, психологии и лингвистики – здесь не сработает. Этот язык хорош, когда речь идет об одеждах слова – его ухватываемых формах. Но зверя слова, хотящего, чтобы его услышали, не ухватить.

И слово будет настаивать до конца, чтобы его услышали, в воплях и сетованиях, подобно Иову, до тех пор, пока человек и Высшее его не услышат одновременно (и это единственная и одновременная связь, ибо без усилия человека Высшее в человеке — слова не расслышит), пройдя сначала внутренней формой и уткнувшись в Зверя, обернувшегося в этот самый миг вневременной вспышкой откровения о слове, не поддающейся формулировке. Ибо словом объяснить слово нельзя. Для этого нужен проход во внесловесное. К нему, как одному из «центров» слова можно только приобщиться – слиться с ним в слове нераздельно и неслиянно. И тогда — понять.

В этом я и вижу задачу поэта, как вчера, так и сегодня.

Услышанное так слово, как и услышанный человек, лишь в этом случае становятся самими собой. Такое услышанное слово становится не только живым, но и животворящим.

Прочее – фиктивные игры, академические и системные, увлекательные, но иллюзорные, ибо в них на деле нет ни силы жизни, ни силы воскресения.

Это — беллетристика, детектив, нон фикшн, стихи внутри тренда и т.д. Все эти вещи сами по себе, вероятно, хороши и удобны в применении, но располагаются в другой модальности, нежели письмо, например, Данте, Достоевского, Сэлинджера, Заболоцкого, Хлебникова, обеспеченное «золотым запасом» готовности к абсолютному личному поступку внутреннего или внешнего плана. Стоит ли говорить, что такой поступок для подавляющего большинства почти — или даже вполне — преступен. Он и есть пре-ступление. Что касается просто хорошей или пригодной для употребления литературы — это продукт именно, что литераторов — участников литпроцесса. Он технологичен и реактивен. Следовательно, предопределен, обусловлен и большей частью, не свободен.

Как в жизни степень реализации людей не одинакова, а иногда и разнонаправлена, так и в письме. Усредненность участников годится для литпроцесса, хотя на деле, здесь царит приглушенная борьба самолюбий (вчера убедился еще раз), но это «равенство» не приемлемо в первом случае. Там равенство основано на реальном единстве творения.

ВЗГЛЯД

Можно исследовать полет чайки и драгоценную, полную жизни пластику этого полета в ветре и блеске воды, а можно, приблизив птицу к себе, заниматься наблюдением за птичьими блохами, скрытыми в ее перьях. Для постижения птичьей сути нужно встать на некотором расстоянии от нее, найти подходящую для этой цели дистанцию.

Вот в чем тут дело.

Предположим, что мир, наблюдаемый нами, не есть мир истинный, а является миром вторичным, миром огрубевшим, или миром, как написано в некоторых проницательных книгах, — «падшим». Именно то, что мы имеем перед глазами и постигаем при помощи нашего огрубевшего восприятия как раз и является миром ложным, миром падшим, можно сказать, нами созданным.( «отзвук искаженный торжествующих созвучий». Наше тело сначала не было таким, каким мы его воспринимаем сегодня — оно подверглось воздействию наших все более и более примитивных представлений о нем, поддержанных теряющим чуткость восприятием, в результате чего совершило длительную метаморфозу – короче говоря, грубовато-однозначным его сделали мы сами. Все его функции – выделительные или репродуктивные с сопутствующими им факторами – не были в начале столь наивно конкретными и шероховато примитивными.

Все это пришло как результат искажения первоначальной природы и облика, стало результатом аберрации неуловимого подлинника тела, его исходной формы, его возможностей, его фактуры. В этой форме «материя» была больше «образом», нежели «мясом», при этом не утрачивая реальности, а напротив, ее сгущая. Правда это была иная реальность, нежели реальность, например, потовыделительных функций как мы ее наблюдаем сегодня. Об этом догадываются подростки, об этом тоскуют «романтические» влюбленные.

Но все обстоит не столь однозначно. Первое, исходное тело, его загадку, его жизнь и мерцание все еще можно разглядеть. Но для этого нужно две вещи. Во-первых умение взгляда видеть жизнь. И второе – правильная дистанция зрения. Наивно-однозначная материя тела должна быть отодвинута на правильную дистанцию рассматривания, точно так же, как чайка, летящая над волнами.

Вот почему некоторые влюбленные предпочитают смягчающий полумрак в час объятий. Те же, кто воспитал в себе умение видеть подлинник – ориентируются на ауру тела, видимую или чувствуемую каким-то другим «оптическим» инструментом, предоставляемым на время в наше распоряжение любовью и даже влюбленностью.

Инструментом, превышающим возможности полумрака или ауратичности является виденье поэта, запечатленное в стихотворении или взгляд художника, живущий в его картине. Те же цели в какой-то степени преследует тантрическая медитация, первым этапом которой является вглядывание в глаза партнера до тех пор, пока не включается второе зрение, позволяющее разглядеть не поверхность, а исходник тела, его настоящий оригинал, а не тушь на ресницах или форму зрачка.

На самой мощной оптикой, видимо, обладает любовь.

Тело и его функции, самые «низменные» — это лишь ржавчина, скрывающая присутствие сияющего металла, обозначающая собой потускневшие и замененные формы сияния и восторга, отсылающая к ликованию первоформ, которые находятся не где-то в прошлом, утраченном раю, а – здесь с нами. Итак, тело это указатель на самого себя находящегося под ржавчиной, под грубоватой, физиологической только поверхностью, тело – это, скорее, призыв идти дальше, чем довольствоваться увиденным.

Кто может сказать, какая магия и красота скрывается под выбросом, скажем, мужских клеток или дефекацией? Какие виртуозные, говорящие загадочными смыслами формы обмена светом, жизнью, игрой со звездами? Мы склонны объяснять все прагматичностью, но не слишком ли это поздний подход утратившего полет и ощущение магии ума, подход констатирующий скорее огрубление самого ума, чем сущность дела.? Еще В. Соловьев заметил, что для размножения цветам и животным вовсе не необходимо быть настолько прекрасными.

Проза Рабле была шагом в сторону принятия деградировавшего, но все еще великолепного, все еще гениального и прекрасного тела, что произвело, конечно же терапевтический эффект в отношении разрыва сознания, ставящего себя в поле сравнения с миром горним, ангелическим и неумолимо приходящего к выводу о непреодолимой деградации человека и его тела по отношению к светозарной и нетленной красоте.

Но возможен шаг и в другою сторону.

Не в сторону протезирования тела, по сути своей — его отрицания, как это происходит сегодня в косметических салонах, парикмахерских и отделениях пластической хирургии, а в глубину – к вечно сияющему (бессмертному) исходнику. Возможность видеть его у нас все еще присутствует и время от времени проявляется спонтанно. Это и есть единственно реалистический подход к «материи», которая (не забудем) формируется больше взглядом, чем комбинацией генов и молекул. Ибо гены и молекулы – отвечают за поверхность, за протезируемое поле, объем, подлежащий манипуляциям. Но с исходником, недоступным генам и молекулам имеют дело совсем другие «рецепторы», улавливающие его вечное сияние и абсолютную радость первоявления, обладающего формой, но формой словно мерцающей, нежесткой, растворенной в самих потоках жизни.

Счастье человека от контакта с формой ( с другим человеком) возможно в единственном случае – если он имеет дело с формой исходной, о которой тут идет речь. Протезированной или близкой к протезированной телесной субстанцией, разлагающейся в конце концов в слизь и гниль, о чем так много и красноречиво скорбели поэты-елизаветинцы, человек никогда не сможет удовлетвориться. И слава Богу, что никогда. Ибо восприятие распада как несправедливости продолжает свидетельствовать об иных состояниях телесной формы.

Хочу уточнить, что сказанное не относится к дихотомии: низкое, презренное тело тело — высокая бессмертная душа. Я говорю как раз о теле, пронизанным рождающими его энергиями.

Это относится не только к человеку. Посмотрите внимательно на ивы у озера, на уток в полете. Выберите нужную дистанцию. Сфокусируйте зрение и не торопитесь. Не спешите переводить увиденное в слова и тогда, возможно, на вас глянет сама жизнь.

В качестве постфактума замечу. Нынешний дух протезирования, проникая в искусство (понятно, что я сейчас говорю, прежде всего, о поэзии) вносит в него как высшее достижении дух поверхности, дух внешней комбинаторики, дух смерти. Вектор дальнейшего наивного признания исключительно поверхности тел, грубой и косной, сколько бы операторов над ней ни работало – направлен в русло деградации и блокирования контакта с вневременным исходником, проще говоря – блокирования контакта человека с самим собой.

Наблюдая за полетом уток и ветками ивы, можно ясно почувствовать, насколько они связаны с центром и истоком всего живого и насколько от него исходят и им питаются. Именно это делает их – братьями и сестрами людей, помогающими и вдохновляющими нас. Но сами люди (за редкими исключениями) давно утратили исходное центрирование и теперь, в основном, связаны со своим ложным самодельным центром, ибо по ряду инфантильных потребностей отказались от единственно реального.

Этот заместительный центр помещен и пребывает в области концептуального мышления. Опираясь на него и с ним (мышлением) отождествляясь как с самим собой, человек становится бессильным заложником конечных концепций, им же порожденных на свет.

Один проницательный подвижник писал, что животные и птицы стенают, ожидая откровения от людей. Но, похоже, что сегодня люди, стеная от невозможности собственного откровения, сами пытаются порой припасть к утками и деревьям, чтобы хоть немного почувствовать, кем они являются на самом деле, а не в изображении доминирующих концепций по ряду эстетических и жизненных вопросов, принадлежащих бытовому сознанию, философским утверждениям, а также авторам и кураторам современной поэзии, литературы и кинематографа. Думаю, что сегодня взгляд этого сообщества больше озабочен птичьими блохами, чем самой пластикой полета живой птицы, являющей миру свой слегка затуманенный и все же непостижимо прекрасный и просвечивающий сквозь поверхность первоначальный облик.

Все, вышенаписанное могло быть выражено значительно более короткой формой поэтической реальности, отсылающей с поверхности вещей к их первоначальной сути, например: «Русь, ты вся — поцелуй на морозе».

.

.

ВЕЩЬ МУЗЕЯ И ИКОНА ПРИРОДЫ

Положение музейного экспоната всегда эгоцентрично, если можно уподобить его психологической ситуации человека. Музейный экспонат всегда будет говорить — вот он я, обратите на меня внимание, вы же за этим сюда и пришли. В этом смысле он всегда будет проигрывать дереву, птице, звезде. Он всегда будет немного пошл, даже если это — Джиоконда, немного «провинциален», кричащ, наивно зазывающ. Народные песни или стихи — не зазывают, но служат. В этом смысле они никогда не несут на себе черты неуловимой безвкусицы, которая всегда сопровождает яканье, будь то человек или предмет, пытающийся обратить на себя внимание, зазвать, поставить себя в центр мира.

Иконы, предметы культа, а также ритуала, наряду с народным искусством также не обладают наивной и ограничивающей зазывностью, ибо служат большему, чем они сами. Стихи Рильке, например, вполне анонимны и неэгоцентричны, ибо указывают не на самих себя, но являются проводниками к неизреченным смыслам. К анонимности же тяготел Элиот, Рильке, у нас Кузьмин, до какой-то степени Заболоцкий.

Воробей, голубь, волк, раковина принципиально тяготятся музеем. Они иконичны — сквозь них просвечивает вся Вселенная. Даже в краеведческом они выглядят словно, разрезанные смыслом надвое, понимаешь, что им там не место.

Вещи должны быть включены в мерцание большого мира, в котором они играют функциональную роль, тогда они живы и открыты на весь мир. Тогда они этот мир питают. Условие — функциональная скромность вещи. Она-то и ставит ее в действительный центр мира, который на самом деле — везде. Но не в музее, где он создан концептуально, а потому блокирован для бытия.

.

.

Существуют слова, негодные к употреблению — любовь, искренность, сострадание, благородство… Их применение приводит либо к фальши, либо свидетельствует о дурном вкусе. Тем не менее, есть по крайней мере один способ выразить то, что они обозначают. Надо найти пустотный центр каждого из этих слов, место ничто, из которого они выросли и задержаться там, прочувствовав порождающую именно это слово пустоту. И после этого говорить из нее, из этой пустоты, с которой вы стали одно, другие слова, вместо слова, скажем, «благородство». Не называя его, вы его произнесете.

.

.