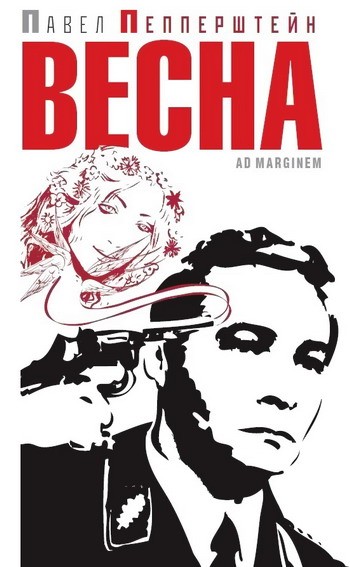

Павел Пепперштейн

Павел Пепперштейн

(Павел Викторович Пивоваров)

1966, Москва

Российский художник, автор объектов, инсталляций, перформансов, литератор, критик, теоретик современной культуры и искусства, один из основателей арт-группы «Инспекция „Медицинская герменевтика“». Сын одного из основоположников московского концептуализма художника Виктора Пивоварова

http://finbahn.com/виктор-пивоваров/

кликабельно: Александр Бараш — Павел Пепперштейн. Диалог о стихах

***

Али талии тонкой мелькнут в зеркалах отраженья,

«Алиталия» в воздух поднимет свои самолеты,

Над коврами земли, над лугами небес совершая круженье,

В темных заводях Леты свои оставляя заботы.

Капитан Двадцать Восемь вызывает по рации землю.

Но ему отвечают лишь музыкой и канонадой.

Капитан Тридцать Три произносит «Не внемлю. Не внемлю».

Он теперь много спит. И во сне он, наверное, видит парады.

Да, я тоже хочу на парад, на Девятое Мая,

Чтобы шли мы с тобою, как малые дети, за руки держась.

В темном небе салют. И над этим салютом взмывая,

Будем плыть мы с тобой, над землею и небом смеясь.

Ветераны нам будут махать золотыми флажками,

И на башнях кремлевских в тот день парашюты раскроют зонты,

Будут плыть самолеты, будут танки струиться под нами.

Ты со мной? Ты со мной. Вот рука и мосты.

Здравствуй, город Москва. Я люблю твоих девочек нервных,

Я люблю твои темные воды и великих вокзалов кошмар.

И тебя я люблю. Ты меня тоже любишь, наверное.

Обними же меня, ибо скоро я сделаюсь стар.

В синих тапках я буду сидеть на веселом диване —

Весь седой и улыбчивый, словно Будда, что съел пирожок.

И земля с небесами будут вместе смеяться над нами.

Потому что мы глупые дети. И в руках наших красный флажок.

(из романа «Мифогенная любовь каст»)

***

В Вену уезжают в рессорной коляске,

Руками в перчатках придерживая шляпы.

Горничная в кружевах, мальчик в картонной маске

Их провожают в тени деревянного папы.

Папа источен жуками, в Вене танцуют вальсы,

За декадансом и картами не замечают людей,

И, спотыкаясь о нищих, грубо бормочут «Шайссе!»,

И уезжают в Пратер в сопровожденье гостей.

Но в темноте фабрик синеют глаза рабочих,

Со Скандинавского моря свежий дует норд-ост.

И в каждом немецком сердце, среди оседающей ночи,

Вдруг проступает четкость святых, указующих звезд!

Среди душистой прели изысканных будуаров,

Среди дворцовых комнат и розовых мягких цветов,

Слышен веселый грохот грядущих наших ударов,

Слышен весенний грохот падающих оков!

И каждый немецкий мальчик, покинув седые термы,

Покинув пар и влажность пустых бассейнов и урн,

Находит тысячи свастик в каплях собственной спермы.

Он ей угощает девочек, как приказывает Сатурн.

Девочки станут летчицами, посвященными тонкому хлебу,

Сестрами и святыми, будут плести мешки.

Каждый немецкий мальчик глаза поднимает к небу

И без улыбки смотрит в его ледяные смешки.

РОССИЯ

Тонны цветов! Гиацинтов развалы!

Жирные тумбы сплошных лепестков.

Господи Боже! Танцы, вокзалы…

Всюду цветы! Сколько много цветов!

Чтобы пробиться сквозь благоухание,

Нужен топор и две тысячи пил.

Кто-то приходит. Приходит заранее.

В радужном, тайном сиянии сил.

Нам, приходящим, рассказывать не о чем.

Все наши сказки похожи на стон.

Где-то волчонок — волчонок несведущий —

С юной лисичкой танцует чарльстон.

А у волчонка в петличке гвоздичка.

Сколько ни пьет, а все смотрит в леса.

Юная девочка рыжее личико

Спрятала в пышные волоса.

***

Ветер темный, ветер сладкий

Сахар, сахар на ветру.

На лошадке картонажной

Еду сквозь лесную тьму.

На лошадке картонажной

В гладкой коже экипажной

Еду сквозь лесную тьму,

Неподвластную уму.

Где-то ждет меня домишко.

Оживет в сенях умишко,

Зацветет зеленый ум

В сочетаньях дат и сумм.

Сердце, мозг, рука, колено,

Солнце, сон, верстак, полено,

Годовые кольца тела,

А внутри скелет из мела.

Это школьный, чистый мел

Он — основа слов и дел.

Слышен голос буратинский:

На экране Настя Кински.

Есть девчонки в русской тьме.

Есть у нас другие насти,

Словно карты белой масти.

Есть у нас иные нелли,

Словно тени в колыбели.

В их девическом томленье

Растворюсь я без сомненья.

Словно сахарный кусок.

Словно белый поясок.

Пробуждение крестика

И вот пришла весна, и зазвучали,

Как лед о паперть, птичьи голоса.

В алмазах перепончатого наста

(Что словно ювелирный нетопырь

Связал бесформенные земляные комья

В одну гигантскую святую диадему)

Образовались ломкие окошки

И подтекания. И истончился сон.

Сугробы охнули, как охает старик,

Которого ногами бьют подростки

В зеленой подворотне. Номер первый,

Тот ослепительный огромный чемпион,

Который ежеутренне справляет

На небесах свой искренний триумф,

Стал жаркие лучи бросать на землю.

Еще недавно эти же лучи

Так деликатно в белый снег ложились,

Не повреждая белизны стеклянной,

Лишь украшая синими тенями

И искрами слепящими ее…

А что теперь? Осунулись снега.

Все посерело, потекло, просело.

В туннелях вздрогнули парчовые кроты

И пробудились вдруг от мрака снов

К другому мраку — жизни и труда.

В ходы земли проникла талая вода,

Засуетились мыши. Номер первый

В их глазках-бусинках зажег простые блики.

И крестик вздрогнул. Вздрогнул и ожил.

Стряхнул с металла негу зимних снов.

Что снится крестикам нательным

Во время зимней спячки? Тело.

Ключица женская, обтянутая нежной

Полупрозрачной кожей. Легкий жар.

Задумчивая шея, грудь, цепочка…

И, может быть, любовной страстной ночи

Безумие, которому он был

Свидетелем случайным, непричастным,

Затерянным меж двух горячих тел,

Блуждающим по их нагим изгибам —

Бесстрастный странник по ландшафтам страсти,

Случайный посетитель жарких ртов,

Открытых в ожиданье поцелуя…

Теперь тепло земли, тепло весны,

Простор полей и звон ручьев весенних

Сменили жар людских огромных тел.

Побеги, корни, зерна — все ожило.

Мир роста развернулся под землей —

Растут и вверх и вниз, внутрь и вовне растут,

Растут сквозь все и даже сквозь себя

В экстазе торопливо прорастают.

И крестик вышел на поверхность. Свет.

Самостоятельность. Движенье. Ножки тонкие

Вместо тюремной ласковой цепочки

Как знак свободы новой отрасли.

Он побежал. Бежит. И все быстрее.

Мелькают мимо трупы колосков,

Могилы воскресающей травы…

И все быстрее. Сладкий ветер.

О сладость ветра! Сладость ветра!

Свободной скорости святое упоенье!

Быстрей! Быстрей! Быстрей! Быстрей!

Они бегут. Их много. И мелькают ножки.

Они бегут и на бегу сверкают.

Все — крестики. Порвавшие цепочки,

Сбежавшие с капризных, теплых тел,

Прошедшие сквозь лед, навоз и уголь,

Сквозь нефть и ртуть, сквозь воск и древесину,

Сквозь мед, отбросы, шерсть и кокаин,

Сквозь алюминий, сквозь ковры и сало…

Теперь лишь бег, смех и сухие тропы.

Свобода! И любовь к свободе!

Огромный мир бескрайности своей

Уж не скрывает — он устал скрывать бескрайность.

Свобода! И любовь к свободе!

Я так люблю тебя, как оранжевый флажок

Свою железную дорогу любит.

Не знаю точно о флажке. Быть может,

Что он не любит никого. Но я

Люблю тебя так сильно, что флажки,

Дороги, рельсы, поезда, сторожки,

Ремонтники в оранжевых жилетах,

А также море, лодки, корабли —

Все это под давлением любви

В одну секунду может сжаться

В один гранитный шарик, что тебе

Я подарить смогу.

…СВОБОДА! И ЛЮБОВЬ К СВОБОДЕ!..

Возмущенно-снисходительный куб

Кто позволил людям, этим наглым тварям, хватать других существ, бесцеремонно вмешиваться в их дела, пожирать их, убивать, калечить, срать везде, все заполнять грязью и ядом?

Говорят, это позволил Бог. Но это люди так говорят. Так и быть, поверю, если подтвердит хоть один нечеловек: муравей, камень, ветерок, щель, зерно, водопад, газ, слон или кусок льда.

…ХОТЬ ОДИН НЕЧЕЛОВЕК…

Конечно, среди людей есть приятные, особенно некоторые девушки и дети, а также просветленные старушки и старички. За этих людям можно многое простить. Но все же, в целом, люди — это остервенелая, самодовольная, на всю голову ебнутая и охуевшая от жадности и зависти публика! Нагло порождают все новых себе подобных да еще гордятся этим, словно это доброе дело! И так уже заполонили всю планету, так что уткам и персикам, как говорится, скоро негде будет ни вздохнуть, ни пернуть!

А, с другой стороны, как-то глупо злиться на людей. Взглянешь, бывало, сквозь экран в лицо какого-нибудь из самых страшных — например военного преступника, диктатора или серийного убийцы — и в лице этом вдруг мелькнет неожиданная детская растерянность, или сухость щепки, или хрупкая подвешенность елочной игрушки… Расхохочешься да и перестанешь злиться на них.

Так думал один колоссальных размеров алмазный куб, которого, за ход его мыслей и нестойкость его гнева, прозвали «возмущенно-снисходительным». И что делает этот куб? Танцует себе свой кубический танец в центре некоей свежей пустоты. Блаженствует в своих сверканиях и переливах: то рассердится, то подобреет.

***

Ты думала, это мишка

Плюшевый и простой

А это черная книжка

С таинственною душой

Ты думала, это поезд

Нас в дальние страны везет,

А это мерцающий пояс

Застегнутый наоборот.

Ты думала, дальние страны

Есть где-то на этой земле,

Но дальние страны — туманы

Осевшие на стекле.

Ты думала, это котик

На кухне из блюдечка пил,

А это чудовищный ротик

Всю душу мою проглотил.

Ты думала, это могила

Чужого тебе старика,

А это я, твой милый,

Лежу неподвижно пока.

* * *

Ах, как бы пробиться сквозь этот астрал,

Сквозь красные звездочки сердца,

Сквозь Черное море и синий Байкал

Сквозь милую, тайную дверцу?

Я знаю что там, на другой стороне,

Давно уже ждут меня дома

В селеньях космических, в дальней стране

Где все так темно и знакомо.

Мне режет глаза этот ласковый свет

Приятного, теплого солнца

Устал я от дня и вращенья планет

Устал я глядеть из оконца.

Я снова хочу в мутноватый покой,

В хтонической ласковой лени

Дремать навсегда и, поникнув главой,

У Бога сидеть на коленях.

* * *

Не степной я волк, не орел лихой

Я простой человек, я старик больной.

Я рабочий ночей, я поэт души

Подойти ко мне

Не спеши, не спеши.

Я младенец лет, я безумец дней

Я пятнадцать столбов и тринадцать пней

Я ручная пила, я гнилые дрова

Я на хлебе пыль, я во сне трава

Я чаек в ночи, головная боль

Я кусок парчи, молодая моль

Не орел лихой, но крылат навек

Я больной старик, я простой человек.

ШАР ФОН ЗЕМЛЯ

Земля — яйцо, беременное шаром,

И шар родится в нужный час.

Он сбросит скорлупу, окутанную паром,

Раскроется, как колоссальный Глаз.

И космос озарит своим сияньем нежным,

И отразит зрачком цветущий млечный путь,

И все галактики с вниманием прилежным

Осмотрит тщательно. Запомнить и вздохнуть!

Потом он вздрогнет и опустит веко,

И вновь сомкнутся влажные ресницы.

И вдруг — пожар в какой-то дискотеке

На северной окраине столицы.

***

Из прекрасного кувшина

Льется чай в твои уста.

Как зеленая вершина

Жизнь чудесна и проста.

Мы устали от искусства,

От греховной суеты:

Дети, чтоб им стало пусто,

Обращаются на «ты».

Дети жопы отрастили.

Ходят с черной бородой,

И на Лондон надрочили

Свой отросток молодой.

Ну а внуки? Внуки – суки,

И у них трясутся руки.

Все седые, как один.

Между ними – господин.

Господина звать Миазм.

Он испытывал оргазм

Трижды в сутки

– Что за шутки?

Это вам не просто так.

Это значит будут зори

На лазоревой авроре,

Выйдет Ленин молодой,

Встанет в небе Сталин ясный,

Обнажит он лик ужасный,

Отразит его вода,

В ней застонут невода.

Рыбаки сольются в кучу –

Образуется фаршмак.

Ты намажь его на хлеб.

Будет завтрак. Будет свет.

ХРАМОЙ ЛЯГУШОНОК

Ковыляет лягушонок. Это, значит, он хромой?

Но а может просто прячет

Нечто в ряске золотой.

Он скрывает чемоданчик

Перепонками зажат

А зачем его скрывает

От девчушек и ребят?

Может, нечто он похитил?

Хитроумно умыкнул?

Может, он ломбард обчистил?

Или кассу ломанул?

Может, юный инкассатор

Лягушонка жертвой стал?

И теперь он обоссатор

Или просто он устал?

Может, резал он карманы

По маршруткам и в метро?

Может он со сламом ржавым

Носит влажное пальто?

Но на деле лягушонок

Написал большой роман –

Написал его спросонок,

Словно мокрый графоман.

То был роман про женщину с большой и нежной грудью,

Любившую сосать свой собственный сосок.

Еще там возникал образ заброшенного зоосада,

Где царствует животная досада.

Коричневый и ржавый бегемот

Там одиноко в озере живет.

Три офицера (летчики, наверное)

Роняют в воду капли синей спермы.

А вобщем-то роман о том, как все же сильна магия –

Написан на промасленной бумаге.

***

Тихие нравы в почете у старых

Тихие правы у старых амбаров

Тихая юность стремней во сто крат

Люди боятся тихих новых ребят.

Тихие дети похожи на призрак

Тишь – это странный и призрачный признак

Кто-то крадется за шкафом в щели,

Кто-то бесшумно танцует в пыли

Некто беззвучно невзрачно смеется

Смех – это просто ведро из колодца

Скоро опустят его в глубину

Плеск или блеск отловить в этой скважине

Свежие тени, чернее чем сажа,

Снова на страже, снова на страже.

В этом колодце живут чародеи

Там зародились смешные идеи:

Душам пьянящим вручить индульгенцию,

Нежно обучить пушной харизме,

Исподволь бесить интеллигенцию,

Матом, мистикой и верностью Отчизне.

А потом засунуть колобка

В эпицентр научного сообщества.

Тут откроется наверняка

Эра новая в истории песочницы.

ЛЮБОВЬ ФОРЕЛЕВНА

Она так красива

Немного спесива

А, впрочем, скромна.

Вокруг кардиналы,

Кентавры, кинжалы,

Немного вина.

Она так юна!

На голых коленях

лежат привидения

Она не согласна

На преступление

Поскольку она так мудра!

И, кажется, вечно бодра.

Прохладные пальцы

Они как скитальцы

Бредут к моему животу

Живот наш буддийский

Бредочек лесбийский

Все любят твою красоту!

По дзенски занырнув в глубокий православный воздух

Она кружилась все по рейвам и церквям

А заграницей зреет злобный заговор прохожих

Или каких-то западных крестьян.

Крестьяне Запада нам часто непонятны

Ведь нам намного ближе рыбаки!

Нам с рыбаками пить так просто и приятно

Они так кособоки и легки!

Любовь Форелевна идет сквозь сад в вечернем платье

Я так хочу опять ее объятье

И долгий и соленый поцелуй!

Любовь Форелевна, твой папа был форелью

А нынче ты играешь на свирели,

А может это хуй.

***

В советских комнатах мы жили как совята

А в постсоветских жили как опята

А в западных молчание ягнят

Висит в углах как тыщу лет назад.

В российских парках мы росой лежали

В английских – ангелятами взлетали

В пещерном храме многоруко божество

В ночи так многоного существо

Я видел как танцуют епископы над морем

Как старый кардинал, вдруг опьяненный горем,

Кружится в забытьи, сутаной окрылен,

В свой посох пастырский неряшливо влюблен.

Реликтовых религий светел риф

Коралловый. И вновь родится миф

О костерке и о нефритовом яичке,

Откуда на рассвете вылетают птички.

Те птицы ангелами быть назначены теперь –

Они парят без горя и потерь,

Заботятся о нас с родительской улыбкой

О нашей жизни ласковой и зыбкой.

УДАЛЬ (У, ДАЛЬ!)

Мы жили весело, от слез изнемогая,

Мы танцевали так, что мир блевал вокруг,

И зеленел от рая и до рая

Святых цветов необозримый луг.

Как удивительно, что есть на свете чай!

Что есть арбуз, и поезд, и картошка!

И можно небеса заметить невзначай,

Что пахнут ангелом, как огурцом окрошка.

Как выглядели ангелы в эпоху динозавров?

Они были огромны, словно горы!

Большие сущности о сотнях тысяч крыл!

Когда б такой над нами воспарил,

То тенью синей целиком покрылся б город.

Ну, например, Москва. Под ангелом столица бы сидела тихо,

Как под зеленым паучком сидит портниха.

В квартирах ласковых, где солнечны паркеты,

Мы возлежали на таинственных диванах

Здесь девушки нам делали минеты,

Не закрывая глаз блестяще-пьяных.

Бандиты приносили нам кино

Мы с ними залипали в ресторанчике,

Но сквозь кино сияло всем Оно,

Нам данное в мистическом изъянчике.

Порою мнилось: умерли уже.

И все, что происходит, только снится.

Мы потому скакали в неглиже

По пляжем и парче, чтоб с вольным ветром слиться.

Порой казалось: мы уже в раях

В сутанах праздничных, слегка кропленых кровью.

Мы все миры вращали на хуях

Не только с удалью, но главное – с любовью.

От тех прозрачных дней остался хохоток

И несколько обугленных записок.

Я помню как в цветок вонзался хоботок

Большой пчелы во времена ирисок!

Такие нежные дела не поместить в музей,

Не изложить в бездонных мемуарах.

Порою снятся сны моих друзей

Столь четко зримые в муаровых ангарах.

Зачем же нам так странно повезло?

Мы никогда об этом не узнаем.

Должно быть кто-то просто пролил мед

Между Эстонией и Шизо-Китаем.

АРТ-МИР

Арт-мир похож на тортик тухловатый,

Где расплодилось множество червей.

Его хотели мы обложить слоями медицинской ваты,

Чтобы распад не хлынул на людей.

Но черви энергично разметали вату.

Нам, санитарам, дали по зубам

И бойко хлынули в буржуйские палаты –

Шустрят везде по крупным городам.

И даже молодежь, которая обычно

К седым червям относится цинично,

Теперь пред ними робко пала ниц.

Хотя мы разработали вакцины,

Но люди чувствуют упадок медицины

И низкий уровень больниц.