Александр Бабушкин — проза (ч.2)

Бабушкин

Александр Иванович

стрелочник Финбана

Родился 21 августа 1964 г. в п. Токсово под Ленинградом. Окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета (1987) и аспирантуру философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета (1993). Преподавал историю экономических учений, философию; работал грузчиком, сторожем, дворником, охранником, челноком, журналистом, редактором, главным редактором, креативным директором, фрилансером.

В 2012-ом запустил ФИНБАН.

finbahn.com

ЗНАЧИТ, ЗАЧЕМ-ТО НУЖЕН

В предбаннике операционной холодно. И холодно голому лежать на клеенке. Тихо. Только где-то неподалеку пролетает матерок медсестры. Привязанные к спинке каталки руки затекли. Начинаю ими шевелить — затянуто крепко.

Суки… И сказать-то никак. Ни бэ, ни мэ. Нос и горло забиты трубками. Как развязаться-то?

Начинаю трястись всем телом.

Раздаются шаги, пространство оживает звонкой русской любовью:

— Очухался, блядь. Лучше б ты сдох, падла. Вытирай тут за ним блевотину.

В лицо уставился образ богородицы с профессиональным перегаром.

— Что, сука, выжил!

Трясусь дальше. Мычу. Пучу глаза. В общем, выражаю любовь, — как могу и чем могу.

— Что, оглобли затекли, гаденыш?

Сигнал подан. Сигнал принят. Цель достигнута.

Медсестра, норовя при каждом движении заехать мне локтями посильней, развязывает руки. Видимо, от особой внутренней доброты.

— Трубы тащи сам, урод.

Ты ж моя дорогая, моя лапа. Как я тебя люблю.

— Лежи и не дыши, мудила. Щас психолог придет. Вот пусть она тебя в дурку-то.

Хорошо хоть рогожу какую-то сверху кинула, а то инеем покрываюсь.

* * *

Я лежу и слушаю мурлыканье молоденькой мозгоправки. Красива. Строга. Подтянута. Эсэсовская форма с пилоткой ей бы подошла.

— Вы меня поняли? Вы же понимаете, что это третья попытка за пять лет, и я могу вас отправить в психушку?

Я смотрю в эти ясные глаза и прошу дать мне одеться. Приносят. Сидит, отвернувшись.

Говорили недолго. Когда я перешел к онтологическому аргументу и гештальту, она лишь сказала, что это ничего в ее решении не меняет, но последний шанс готова дать… и упаковывать не будет. Никакого понимания и сочувствия я не получил, да и не хотел. Главное — не закрыли.

* * *

В больничном туалете вкус стрельнутой дешевой сигареты слаще меда.

В окне сырость и серость. Кавголовское озеро ниткой проглядывается из-за деревьев.

Вечером приедет жена — врач сказал. Я стою, перевариваю дым, а в голове крутится ее крик:

— Ты сначала долги, гаденыш, отдай, а потом подыхай!

Надо где-то еще одну сигарету стрельнуть. О, вот этот даст. В туалет зашаркивает чудо в трениках с пузырями на коленках и лицом спасителя у ночного ларька. Только “Беломор”? Господи, да что угодно! Тем более, две…

* * *

Трясемся по раздолбанной дороге в маршрутке. Молчим. Дома долго тоже ни слова.

И вдруг:

— Иди пить чай.

Через минуту, когда встаю с дивана:

— Только курить на лестнице.

Значит, зачем-то нужен. Ей.

А себе?..

ДИКИЕ СОБАКИ ДИНГО

ДИКИЕ СОБАКИ ДИНГО

Все, кто проскочил порог с 80-х на 90-е и нашел в себе силы выжить вопреки, знает это состояние отчуждения. Отчуждения от истории. За какие-то 5-7 лет вдруг открывается третий глаз. Возникает то ощущение условности норм и правил жизни, которое, думаю, воспитано у уголовников – надморальность, развязывающая руки и дающая добро на то, на что чисто психологически ты решиться в иных ситуациях не мог в принципе. Это слом базовых стереотипов поведения. Не стереотипов в их обыденном понимании, а стереотипов, как фундаментального поведенческого феномена, как основы стабильности обществ. Что на выходе? А на выходе некоторое число совершенно свободных от общества людей. Нет, понятно, что классическое «жить в обществе и быть свободным от общества» на 100% не получится. Но тем не менее.

По большому счету это – искалеченное поколение. Я к нему, увы, принадлежу. Ты живешь не вместе с окружающими людьми, не вместе со страной. Ты смотришь на все со стороны и доверяешь не словам, не прочим инфосигналам сми и иным социальным знакам. Ты доверяешь только своим инстинктам выживания, своей интуиции, своему кровавому опыту. Это поколение законченных циников с детской душой. Грустное совпадение с уголовным миром, в котором перманентно уживается звериная жестокость и романтика сопливой любви. Только нас зацепили ошметки идеалов «физиков и лириков» 70-х — в звери-то уходили с дипломами вышки и похороненными мечтами филологов и инженеров-ядерщиков.

У этого поколения нет будущего. Будущего как идеи, которая может и должна окрылять, звать, заставлять терпеть и ждать. На пороге 80-90-х было столько кромешного варварства, такой запредельной боли крови и грязи, что после всех этих «жмурок» и «бригад» порог боли был даже не пройден, а сметен начисто. После чего все эти эрико-берновские «Игры, в которые играют люди» стали казаться детскими считалками. Я вспоминаю, как в начале 80-х у нас на факультете в рукописных листочках передавался самоучитель жизни Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Это поганое дацзыбао цинизма вправило мозги целому поколению, которое из комсомольских НТТМ-ов шагнуло в такие темы, до которых бандам Нью-Йорка как до звезд.

Это поколение обречено. Потому что невозможно – так больно и так страшно – жить без веры. Вообще без всякой веры в историю, в смысл, в будущее, в людей. Волки-одиночки жить могут. Но не могут жить люди (а их очень и очень много) одиночки. Я смотрю на своих 50-60-летних сверстников: мужиков с замашками мажоров-уголовников 70-80-х и девчонок с душой альпинисток-скололазок, взглядом снайперш и манерами инструкторов по рукопашному бою. Те из нас, кто еще живы – давно уже дедушки и бабушки, и мы в гробу видали общественную мораль, офисный фашизм и любую политику. Но это не победа. Это поражение. Поколенческое поражение выживших на войне и взирающих на окружающих, как на стадо баранов, которое ведется на какие-то сопливые поведенческие нормы, вообще какие-то правила. Мы не можем подарить окружающим этот третий глаз. Это невозможно. И от того мы напоминаем загнанных волков, которых можно только пристрелить; да и то лучше не связываться – опасно.

Как профессиональные разведчики, мы неразличимы в толпе. Мы такие же, как и все, и только нехороший холодок, блеснувший во взгляде, да проскальзывающий волчий рык цинизма в интонациях выдает посвященному собрата по боям без правил.

В молодости, читая Ремарка, Камю и Сартра, читая Фицджеральда, Хемингуэя и Ричарда Баха, я силился понять природу открывшегося этим людям. У них был свой западный фронт, на котором без перемен – как и у наших фронтовиков была своя правда, которую не передать и не объяснить. Но их опыт – исторический. Он в рамках цели и борьбы народа за что-то святое. Именно поэтому этот опыт священен. Это опыт братства по оружию.

У нас была совсем другая война. Война, в которой паролем было расхожее «говно вопрос». И мы с этой войны не вернулись.

2012

Всё пройдёт

Страшно так, что мозг кричит. И глаза закрывать страшно. С закрытыми-то еще страшней – не видно, когда врач начнет. Надо смотреть. Надо пытаться угадать, что возьмет: скальпель или..?

В 7 лет у страха глаза не велики. Они огромны. До неба. Особенно, когда бежать некуда. И хочется мгновенно умереть, а не терпеть эту бесконечную пытку ковыряния железом в мясе. Не ждать очередную ежедневную — неделю за неделей, месяц за месяцем.

А в палате мама прижмет к себе и будет качать:

— Всё пройдет. Потерпи. Все будет хорошо.

Только потом почему-то плачет, отвернувшись к окну.

Сколько раз, когда от ужаса прятаться было некуда, повторял как заклинание: «Все пройдет. Вот увидишь. Потом будешь вспоминать и смеяться».

Помогало? Скорей то, что за этим «все пройдет» виделось что-то бесконечное, огромное и светлое, в котором все эти боли растворятся.

А тут в ночи выполз развалиной на кухню покурить, уставился в стену, и вдруг щелкнуло – а ведь нет ничего уже впереди. А значит — и не пройдет ничего. Потому что жизнь прошла. Осталось лишь едко названное в циркулярах – время дожития.

Так и скорей бы уж. Только бы Там – с мамой.

С ней не страшно.

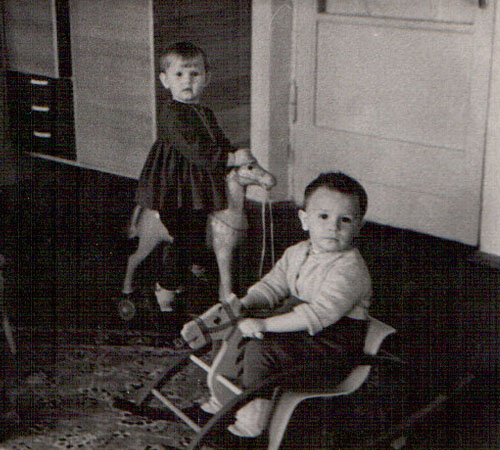

фото — маменькин сынок, Ленинград, 1982

underground

В вечернем вагоне метро каждый в своем. Кто в книжке, кто в телефоне, кто во сне, кто в себе. Наши взгляды как-то смешно пересеклись и… Боковым зрением вижу, как она меня изучает. Обстоятельно, по-женски. Потом моя очередь. Она делает вид, будто что-то ее отвлекло, давая спокойно себя разглядеть. Видно, что переживает. А минут через пять уже смотрим друг на друга почти не отрываясь. И с каждой минутой грусть накрывает обоих все больше и больше. Вот и глаза через паузы в пол. И в глазах этих… И ясно все без слов. И ясно, что слов этих и не будет. И ничего не будет. Потому что все, что могло бы быть, и все что могло бы быть после этого могло – пролетело, родилось и погибло за эти минуты пути. Она выходит из вагона потерянная и прекрасная. И только резко оборачивается на набирающий скорость вагон. Наши взгляды пересекаются в последний раз. А в моей голове ни к селу ни к городу крутится название старой старой литовской ленты «Никто не хотел умирать».

P.S.

Это фрагмент (финал) рассказа «Лук и лира», вошедшего в книгу «Неформат». Через несколько лет подумал — может самостоятельный и самодостаточный рассказ? Не знаю…

картина: https://finbahn.com/кирилл-чёлушкин/

Юности полёт

Дождь царапает по стеклу. Дробит по жести подоконника. Холодный воздух из форточки дразнит лысую башку. Ночь.

Темнота – друг молодежи. Будит фантазии. Зачеркивает больную ноющую реальность. Распахивает двери запретным чудесам сказок.

Летняя осень питерская будит престарелого сочинителя. Подступает к горлу «Смертью Ивана Ильича».

Как же хорошо у Кенжеева: «Не просите у осени смысла — пожалейте ее, господа».

Как соврал! Себе. Всем. Беспощадно. За что и любим до дрожи.

***

Когда в 82-ом вырвался из своего областного захолустья в Ленинград – утонул в конфетти, в брызгах студенческой Универовской юности. Думал – вот она, Жизнь! Яркая! Бурная! Цена (буквальная) и значение инопланетных импортных шмоток были мистическими. Как и повадки ночной жизни великого города с областной судьбой. Холлы «Прибалтийской» и «Европейской» (трёха в карман швейцару), блатные закрома Зеленогорских пансионатов, маслянистое коньячное марево гэбэшных дач в Озерках, шуршание шин черных горкомовских «Волг», стальные глаза валютных бомбил на Выборгской трассе, девочки с замашками снайперш в «Ольгино», навороченные мажоры на «Галёре» и «Климате».

Поплыл мальчик деревенский. Захлебнулся.

***

Дорога на Варшаву в конце 80-х гигантским пылесосом смела из впавшей в ступор страны остатки совкового ширпотреба. И – короткое замыкание. Чеки «Внешпосылторга» и валютные понты «Берёзок» исчезли как мираж. Новый НЭП. Хазы и малины. Гоп-стоп. И счетчики закрутились.

И навалилось оглушительное героиновое марево черного запоя – хлынул неразбавленный «Рояль» и затопил все девяностые. Какие уж тут конфетти…

***

Понты вернулись со стартом нулевых. Не сторчавшиеся, умудрившиеся не до конца хакнуть печень в этом бензольном вареве, ставили на последние. Прощальный аккорд сорокалетних вырвать хоть что-то у остервеневших молодых рыночных зомби.

Деревенский мальчик очнулся. Злой беспощадный циничный. Башня побрита. На первые же срубленные бабки восстановлен прикид торпеды. Заходил на шарнирах. Подшитый. Остервеневший от нищеты и кидалова чичи-гага плюнул на 15 лет сопливых преподавательских иллюзий и блядство журналистики, на великое «счастье честного наемного труда» и вышел на последнюю фрилансерскую ходку, растянувшуюся на все нулевые и перемахнувшую на второй десяток нового века.

– Маркетинг? Ну я вам, блядь, сейчас покажу маркетинг!

И показал.

***

Ах, какой же это кайф – прикинуть своих девчонок, устроить им праздник до потери берегов. Чек похуй. Мир к ногам. Нули приятно щекочут – азартный холодок бежит по спине. Халдеи в поклоне. Тачки шуршат по трассам. Ночные набережные. Плеск парных волн. Восторженные глаза дочерей. Ты смог! Жизнь удалась.

Вот только жена… Никак не заставить её перестать копить полиэтиленовые мешки, проверять чеки, выбирать подешевле, не выбрасывать старые вещи и (самое непонятное) планировать жизнь не по его финансовой синусоиде, а по своей стабильной копеечной зарплате. Смотрит в глаза, улыбается – и продолжает по-своему.

Потом и ему вспомнится та пропахшая смертью двушка в блочной коробке в спальном районе Питера, оставленная враз ушедшими в конце 90-х бабушками – залежи кулечков, пакетиков, мешочков, свертков, коробочек с солью, спичками, сухарями, тряпочками какими-то, свечками, сахаром, мукой, крупой.

***

Сюрреалистическая примета России второго десятилетия 21-го века – шикарные повседневные прикиды нищих предпенсионного возраста. И он успел. Упакованы были все. В самое крутое, что за четверть века занес в зачет верткий и цепкий ум бывшего мажора, челнока, перегонщика машин и олдскульного фрилансера. Проёбано было решительно всё – кроме понтов и вкуса.

***

Три яйца в мешочек, хлеб с маслом и чифирной крепости чай под дешевую махру. Ночь нежна. Романтик с блатными замашками, нищий покалеченный но – с горящими глазами. Вцепившийся в память, в 70-80-е, в Кавголовские холмы, в костры под гитару, в монбланы проглоченных залпом книг – в музыку сфер, сошедшего с ума от любви мальчишки, в эту вечную молодость безнадежно подступающей старости.

***

Они вернулись с войны и, отметив серебряную свадьбу и отправив в первый класс внучку, наконец повенчались. Она уже и не надеялась. А он устал искать доказательств бытия всевышнего и еще чего-то, чего и сам не мог сформулировать за десятилетия. И сопротивляться устал. Очевидному. Какие ему еще основания были нужны, какие гарантии и оправдания? Чего? Они и так прожили всю эту страшную и весёлую жизнь. Вместе.

2015

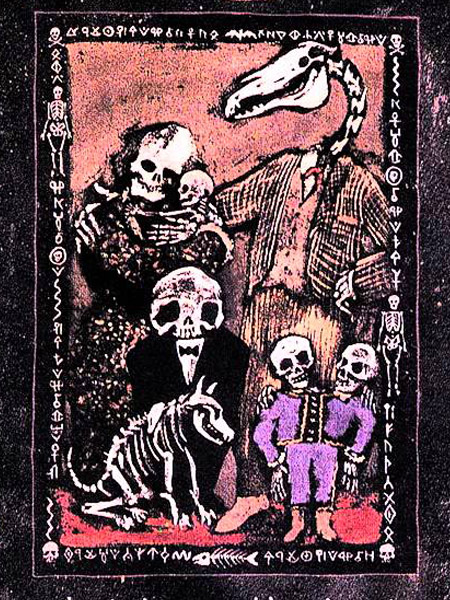

ТРУПОЕД

Сначала обиды. Давние обиды. Детские. Занозы, с которыми проходил всю жизнь. Как от случайно попавшей в носок песчинки стирают в кровь ноги, так и он стер мозг этой тоской. И если совсем уж ранние обидами так и остались, то дальше… Дальше рефлексия. И четкое осознание того, чего делать он ни при каких обстоятельствах не будет. Всё, что казалось на первый испуганный взгляд недоступным, воображение разгоняло до масштабов эпических преград, преодоление которых само же и объявляло невозможным в принципе. Всё сильней, всё чаще охватывали жалость к себе и самооправдание ухода. Боль и злость униженного распалялись. Мозг ребёнка искал нелинейных выходов и находил в жажде чуда, в ожидании внешнего спасения и кар на головы обидчиков. Отца не было. Мать, как могла, стремилась вылепить из него мужчину. Но всепрощение слепой любви перебивало всё. А когда в 7 лет угодил он под армейский «Урал» – и вовсе накрыло её с головой. Снова заметался в поисках спасительного выхода. В подростковой среде прослыть маменькиным сынком равносильно самоубийству. Это страшней, чем опущенный на зоне. Детский мир жестокостью своей зону превосходит кратно. Это мир зверёнышей. До-людей. И решение нашлось. Остров. Свой остров. На нем он и поселился юным робинзоном-отшельником. Нырнул в чтение книг до рези в глазах, в рисование бригантин, богов и тоскливых пейзажей. А потом и в юношеские стихи. А там выползла и она, философия гробокопателей: Кьеркегор, Вейнингер, Розанов. В которой расслышал он знакомые с детства щемящие нотки. Гюго. Окончательно обожрался этой безнадёгой в 80-е, выплеснул ушатом гибельной лирики и к середине 90-х заткнулся. Утонул в водке на десятилетие. Чтоб очнувшись от галактического запоя, хлопнуть на опохмел, словно шила неразбавленного, Сола Беллоу и впасть от «Герцога» в ужас вселенской безысходности. Жрал эту безыс-ходность, пока не выжрал всю, и остался один на один с пустотой, с цинизмом бандитских 90-х. Вот и пригодился убийственный сарказм обэриутов, Гликберга, «Сатирикона». «Через годы, через расстоянья»… Совсем другими открылись. Беспомощными, но и беспощадными. И подобно герою Мамлеева принялся он дожирать себя. Проспиртованные почки и печень, прокуренные легкие, обгладывать до костей желтые от никотина пальцы. Добивать темень эту блядскую, неубиваемую ничем сопливую надсоновщину и асадовщину гнилостную. Под полтинник уже, давно потерявший работу, прорвался, после 17-ти лет самозапрета чиркнуть хоть строчку, к бумаге и весь пищеварительный яд, всю желчь трупоеда выблевал на неё. В отравленной черепушке зелёный от разъедающей злобы карлик рвёт гнилыми зубами остатки мозга. Ему осталось недолго.

картина — https://finbahn.com/соломон-россин/

НЕ ПАРА

Лето после восьмого класса пролетело. Я выхожу из булочной, откусив теплую горбушку от душистого городского батона, и…

Девушка с копной золотистых волос плывет мне навстречу. Ее зеленый плащ развевается. Ее глаза — лучики солнца. Мое сердце вылетает ко всем чертям, а запустившего стрелу ангела отбрасывает взрывной волной в соседнюю галактику. Бог любви отменяет все параллельно идущие концерты, потому что такого рок-н-ролла даже он не выдумал. И все небесные софиты направлены в одну точку, где молниеносно зажглась самая яркая во Вселенной сверхновая…

* * *

— Саша, без шансов. Она чемпионка страны. В сборную входит. Из Москвы. И, Сань, она старше тебя на пять лет.

Я в десятом классе. Я паршивый перворазрядник. И я втрескался в Ольгу, чемпионку страны из Москвы. Я увидел ее первый раз на ЦС «Динамо» — и понял, что жить без нее не могу.

Ольге быстро передали про щенка из Ленобласти, которому она снесла крышу. Женское любопытство пересилило. Пары ее заинтригованных взглядов я удостоился. Одного на латвийской многодневке. Другого — через полгода, на московском старте. Заговорить? Подойти? Нет. Я не смел… Я сжирал себя, изводил до истерики. И не подходил. И вдруг прорвало. Уже на первом курсе универа я подбил приятеля Сашку, влюбленного в ее подругу — тоже чемпионку, и мы махнули ночным поездом в Москву. Ее адрес мы пробили через друзей. Ехали в плацкарте, пили и ничего не говорили. Все и так было яснее ясного. Я смотрел на ее увеличенную фотографию и тихо выл. Потом был Ленинградский вокзал, какие-то плутания по незнакомой столице и ее дверь. К этому моменту я уже был хорош.

А потом она. Я что-то быстро говорю ей, задыхаясь. Она ошалело смотрит на свою огромную фотографию с какими-то безумными строчками на обороте. Потом меня накрывает, и я молча сижу на полу в коридоре, пока Сашка безнадежно выпытывает у Ольги адрес подруги.

Долгий обратный путь в каком-то алкогольном угаре.

А потом была пачка неотправленных писем. Ей. Я писал и писал их. И не отправлял. А потом я завязал с выступлениями, и единственная ниточка, связывающая нас, оборвалась. И завязались какие-то другие ниточки. И переплелись-перепутались ниточки эти так, что иголкам делать нечего — концов не найти…

* * *

Ленка — стерва. Она молниеносно просекла, что я запал, что раздеваю ее глазами, и начала издевательски подыгрывать-дразнить. Нашла тут же какого-то красавчика-демагога и стала изображать флирт.

Осень 83-го. Нас всем курсом загнали в какой-то колхоз под Выборгом. То ли «Ленинец», то ли «Путь коммунизма». И мы каждый божий день под холодную морось ковыряемся в земле, выполняя план по сбору кормовой свеклы.

Но молодость есть молодость. Все плодово-ягодное сметено с прилавков сельмага. Ночные костры разжигают влюбленные сердца. Ленка флиртует. Я подыхаю.

В один из дней она вдруг собирается валить. У нее есть какая-то справка, и ее отпускают. Поезд вечером. Я молниеносно вешаю космическую лапшу на уши бригадиру (то да се, важный старт, я надежда тренера). Под честное слово перейти из «Динамо» в «Буревестник» я получаю вольную. И мы едем с Ленкой в Ленинград. Ночной город. Я провожаю ее до дома и долго смотрю в эти роковые еврейские глаза-маслины. Сердце колотится. Ленка молчит. Я погиб.

Очень быстро она выскакивает замуж за одногруппника — выборгского мажора. Ловить совершенно нечего. Но Ленка продолжает и продолжает дразнить. Как-то на дискотеке в общаге, шальная и горячая, она прижимает меня в коридоре к стене:

— У нас в комнате ни-ко-го. Ты хочешь?..

У меня короткое замыкание. Я стою совершенно остолбеневший, что-то мямлю про серьезные чувства и прочую несусветную платоническую чушь. Ленка все мгновенно просекает, бросает убийственно уничтожающий взгляд и убегает, расхохотавшись. А я надираюсь в сопли и устраиваю на дискотеке пьяную истерику.

После универа она снова выйдет замуж за какого-то бандюка. У них родится ребенок, с которым, пока Ленка зажигает по хазам и малинам со своим новым, будет нянчиться ее первый муж, выборгский мажор. Через двадцать лет мне скинут ее телефон. Я, выкурив пять сигарет залпом, наберу ее номер. Мой объяснительный лепет… и вдруг ее хриплое: Папа, что ты гонишь? И я выключаю трубку.

* * *

Какие к черту легальные марксисты? Какой экономический факультет?

Я не могу не то что о кандидатской диссертации думать, я дышать не могу.

Я и через почти четверть века не могу взять в толк, зачем мой друг это сделал. Или его жена?

Нет, все понятно с Викой. Лучшая подруга. Девка только что развелась. На руках маленькая дочь. Один взгляд Вики — и рота мужиков без сознания. Да еще и переводчик с французского. А тут я: поэт-романтик, душа нараспашку. Ну и что, что женат… Ну и что, что тоже маленькая дочь… В общем, бабы решили — бабы сделали. Вечер. Свечи. Коньяк. Я читаю свои стихи. И тут:

— Ой, какая неожиданность! Кто к нам пришел! Саша, знакомься — это Вика. Вика, знакомься — это Саша.

А Саше уже засадили в упор из двух стволов прямо в грудь… и, не мешкая, контрольный в голову. Саша убит.

Меня накрыло так, что щепки от этого землетрясения я нахожу до сих пор. Физика высоких температур и экстремальных напряжений — паршивая детская книжка в сравнении с тем, чем шарахнуло по моей голове. Меня смело. А весь окружающий мир прошила шаровая молния.

Действия, которые я тогда совершил, иначе как прыжками с разбега в ширину и не назовешь. Я мгновенно и совершенно невероятным образом, поставив на уши деканаты, перевелся из аспирантуры экономического в аспирантуру философского. Я пробил атомную тему — «Смысл любви в русской философии конца XIX начала XX веков». Я вынес мозг кафедре эстетики философского факультета вариантом диссертации, состоящим на три четверти из бронебойно-разрывной любовной лирики, которая хлестала из меня тропическим ливнем. Я рвался на два дома и рвал пространство вокруг себя. Но я не мог сделать выбор. Даже хуже — я вообще не хотел выбирать и делить. А это уже попахивало клиникой.

Мудрое женское сердце все просекло. Такую ходячую катастрофу впускать в свою жизнь было нельзя. Вика решила все быстро и резко. Она просто опустила железный занавес — и бросила меня подыхать и корчиться от боли.

Она вышла замуж через месяц после нашего душераздирающего расставания за своего одноклассника, который верно и обреченно любил ее всю жизнь без надежды даже на шанс, и оставила в моей жизни пробоину такой галактической величины, что в нее, как в черную дыру, унесло без остатка всю мою наивно-возвышенную романтику. Доживать остался философский скелет, облаченный в кожаную куртку цинизма. А еще… А еще меня на десять лет накрыло волной такого дремучего алкоголизма, что к началу нулевых впору было заказывать место на кладбище.

* * *

— …И еще сказала, что она тебе не пара. Мол, он у вас мальчик тонкой душевной организации, а она простая девчонка…

— А это она когда такое выдала?

— Да после родительского собрания, в девятом классе. Ты же втрескался по уши. Все видели. Она переживала, что ты запустил учебу. А она считала, что вправе вмешиваться в ваши судьбы. Железная была женщина. Царствие ей… Такая одинокая… И какая страшная смерть…

— А почему ты мне это только сейчас рассказываешь? Сразу не могла?.. Я ведь, если б знал, после ее похорон не взялся бы доводить ее классы. Ну какой из меня преподаватель истории? Да еще в школе… Я же вузовский препод до мозга костей.

— Ну я же видела, как ты горишь. Ты бы и слушать не стал. А насчет ее классов… что теперь об этом. Было и было… Да и после такой смерти… Взялся бы. Сколько ты к ней лет после школы бегал. Часами ведь говорили…

Мы сидим с мамой на кухне, курим, пьем чай и вспоминаем, вспоминаем, вспоминаем…

* * *

Девушка с копной золотистых волос плывет мне навстречу. Ее зеленый плащ развевается. Ее глаза — лучики солнца. Мое сердце вылетает ко всем чертям, а запустившего стрелу ангела отбрасывает взрывной волной в соседнюю галактику…

Девушка наклоняется, собирает осколки моего разбившегося сердца, берет меня за руку и ведет долгой и нечеловечески трудной дорогой, падающего и спотыкающегося, через три десятилетия боли, слез и веры. Ведет, привычно вытирая сопли и слезы своей надежде и опоре, своей второй половине. А бог любви смотрит на это, крутит у виска и качает головой.

2012

фото — аффтар и дама серца, 1967

С КЕМ МНЕ?

– Мам. Да не выметай ты иголки. Все равно нападает.

Задираю голову. Ели колоссальные. Мачтовые. Сколько им? Век? Века? Токсовское кладбище огромно и несуразно. Вкривь и вкось по холмам еловым. С могилой Евгения Беляева, олимпийского чемпиона по лыжам, у центрального входа. Входа? Узкая тропка меж геометрического беспредела. И центральный… У каждого здесь свой центральный вход. Для кого от платформы Кавголово через горки и тропки; для кого от платформы Токсово, вдоль железнодорожных путей. Кому от шоссе, через кирху лютеранскую восстановленную (в ее корпусе клуб был при Советах, мама на танцы бегала…), вдоль построенного каким-то мудаком от местной власти многоквартирного дома у самой границы кладбища – памятник идиотизму. И ведь кому-то теперь каждый божий день глядя в окно будет чем сердце успокоить – «Этюды оптимизма»…

– Мам. Да хватит уже. И так чисто было.

Она не слушает. Это я неизвестно куда пришел. Гость здесь. А она к маме пришла. Значит… к себе домой. И прибирается – как у себя дома. А я…

Мама уже очень много лет тому наказала, как отрезала: меня здесь. Отец (дед мой) где-то под Киевом (в 41-ом погиб). Так что разлучены. Маме только с мамой. Одной.

Жена ходит к своим. На новое Кузьмоловское. Теща с тестем там. Голый песок. Аккуратные могильные камни ровными рядами – как в американских фильмах. Прям через дорогу для миллионеров отгрохан коттеджный город «Небо». Давно хотел на трассе поставить указатель «С неба на землю». Жаль, денег нет.

Я всегда мечтал, чтоб все вместе. И детям потом проще. Да внуки уже выросли. Они счастливые. Живую прабабушку видят. Дай Бог, чтоб запомнили. У меня ничего этого не было.

….

Здесь никогда не будет правильного решения. Только разорваться. И что-то главное разорвать. У жены свои могилы. От Питера до Донбасса. У меня только мама. А у мамы – только её мама.

Куда мне?

С кем?

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН

Господи. Со стороны я, видать, смотрелся страшно. Судя по её мгновенно сжавшимся губам и расширившимся зрачкам. А я… А что я? Я стал собираться. Вот прям чуть в тапках (куртку-то напялил махом) едва и не вышел вместе с дверью. А уж какое было желание дверью этой грохнуть так, чтоб все 26 этажей многоэтажки сложились… Потом на балконе две сигареты даже не выкурил, а всосал с фильтром – пока успокаивался. Да куда там. Так трясло.

Месяц уже прошел. А колотит до сих пор.

А ведь мы вместе… Это даже представить страшно, сколько мы вместе. Формально с 67-го – соседи по коммуналке. Ну, мы, ясен пень, соседская мелочь пузатая. В памяти этого нифига не осталось. А с 94-го действительно вместе. И это… Это роман. Писать надо. Про то, как сбежавший с кафедры недоделанный хфилосОф, по уши завяз в криминальном издательском бизнесе и уволок за собой из Пушкинского дома тургеневскую барышню.

И вот уж почти четверть века пролетела. Как? Ну как жизнь расскажешь? А в последнее время что-то заискрило. И вот грохнуло.

Не, фарш в кастрюле еще не совсем прокис. Понять, где развилка в пониманиях – не сложно. У меня диплом историка экономических учений и аспирантура на философском; у неё – аспирантура после филологического. Два синих ромбика Ленинградского Универа. Я преподаватель. Она в Пушкинском доме. А через 24 года, уже стоя в дверях, на её возмущенное «Да как ты можешь после «Крутого маршрута» Гинзбург..?!» я зло бросил «Для меня важней правда Шаламова». Вот так и расстались. «Два мира — два Шапиро».

За прошедший месяц я раз пять садился писать историко-публицистическую бомбу. Пока не психанул и не решился вывалить всё за чаем маме. Ей богу, сто раз пожалел. Думал, умрёт. Сначала со смеху. Проговорили до ночи. По пачке сигарет точно спалили и три ведра чая выхлестали. Мама как-то совершенно неожиданно для меня всё повернула.

– Саш, если б я своими глазами не видела лица немецких летчиков в кабинах «мессеров», когда они наш состав в Луцке расстреливали на бреющем, если б я всю Блокаду не прошла … – то, наверное, я не восприняла бы слова и Улицкой и Алексиевич, как прямое и личное оскорбление. Это для них Сталин хуже Гитлера. Но ты остынь. Ты, Саша, ей ничего не сможешь доказать. Ты мыслишь как преподаватель экономической истории и философии. А она как филолог. Тебя так профессионально выучили. А для неё воспоминания Гинзбург и есть история. Пойми ты её. Она женщина. А для женщин научной истории нет. Они видят только людей. Вы никогда не договоритесь. И лучше вам вообще этих тем не касаться. Говорите о детях, если хотите остаться вместе.

Я попробовал её сбить: мол, мам, но ты же тоже всю жизнь в литературе. Только разозлил.

– Саш, я до самой пенсии отпахала на закрытом ядерном заводе аппаратчиком, и у меня ну ни разу не филологический взгляд ни на историю, ни на людей из творческой среды. И если для них Сталин хуже Гитлера, то пусть они это скажут мне в лицо на Пискарёвском кладбище. Вон в Израиле 9 мая объявлено религиозным праздником – «День спасения и освобождения». И это обязательно для верующих евреев по всему миру. А Россия уже несколько десятилетий захлебывается от русофобии тех, кто, самоназвался совестью нации. А ведь, кого из этих питерско-московских повстанцев ни копни – внуки чекистов, с руками по локоть в крови, и дети номенклатуры. Теперь вот Гитлер у них – освободитель. Я ведь сначала плакала. Теперь только злость и ненависть.

Вернувшись от мамы домой, я всю ночь просидел на кухне, обкурился до синевы в мозгах и твердо решил написать исторический роман. Как пересралась вся страна.

2018

УСЛЫШЬ МЯ

— Господи, помоги. Господи. Нет сил. Дай пережить. Дай выпутаться. Нет, ты не давай мне денег. Ты просто сделай так, чтоб меня заметили. Ну не лох же чилийский я. Опыта дофига. Господи. Только дай работу. А я уж сам там. Как-нибудь. Это уже мне самому справляться. Господи. Ну что тебе стоит.

А вдруг не слышит? Или вообще нет его…

Ага. А он смотрит на меня сейчас, на то как я не верю… Но прошу. О, какой хитрожопый нашелся. Нет, есть. Я же думаю о нем. Значит, есть. Есть же совесть. Мгновенная. Со-весть…

А сам, значит, никак? Что же это я? Чуть что — сразу Бога зову. Или бога? Кого я зову?

Господи. Не слушай мой бред. Действительно край. Без шансов.

Ну всё. Паранойя. Вот же засада. Сам с собою говорю. А с кем еще? С ней? Она спит. Ей до моих проблем…

А он видит, что я о ней думаю. Тааааак, парень. Да у тебя действительно проблемы.

Господи. Я совсем запутался. Я же перед тобой как на ладони. Мне что молчать, что говорить — все одно, слышишь.

Ага. Слышит. А по жизни как по бурелому. То-то слышит…

Да сам мудак. Что на Бога-то валить? Или на бога? Начинается…

Господи. Прости идиота. И попросить-то толком не умею. Дурак и есть дурак. Не помогай ты мне. Гори оно все огнем. Идиотом жил, идиотом и помру. Значит, поделом.

Господи…

картина — https://finbahn.com/sofja-dzemidovich/

ЭПИСТОЛЯРНЫЙ ЖАНР

«Я к вам пишу — чего же боле?»

Раньше…

Раньше писали письма. Долго писали. Мучаясь, изгрызая карандаши, ручки, руки, губы. К ним нельзя было прикрепить ссылку на You tube. Их надо было переписывать начисто от руки. Их получали, читали и перечитывали. Иногда заучивали наизусть. Иногда хранили. Иногда всю жизнь. Иногда сжигали перед смертью (это было только ей/ему).

Эти письма долго шли. Их везли фрегаты, паровики. Потом самолеты и поезда. Потом их становилось все меньше.

И все больше малозначащих телефонных звонков. И все больше деловой переписки.

А потом появились они – сети, и сетевой жанр.

У меня хранится пачка неотправленных писем. Все 82-го года. Когда я не смог отправить очередное, я купил билет на поезд и поехал в Москву к ней, чтоб при встрече ничего не сказать. Да она всё и так поняла.

Господи, где она теперь?

Где теперь я?

фото — https://finbahn.com/jack-barnosky-usa/

НЕ БЫЛО

… И вот тогда оно и приходит… Ждать нечего.Это в детстве ждешь. Что станешь сильным. Взрослым. Большим. Маму сделаешь счастливой. Купишь ей там всего… Ну и еще что-то. Чего не понимаешь, но во что веришь. Что-то большое и красивое. Будет. А потом в юности этой несчастной тоже все ждешь. Как прорвешься. Уйдешь от бесконечных пинков и станешь сам по себе. А потом… А потом приходит. Это. Сначала изредка. Со случайным легким похмельем утренним. А потом постоянно. С привычным жестким токсикозом каждую ночь. И что-то скулит еще на дне души. Но едва. Как едва вся эта жизнь. В которой бредешь столько лет по дороге бесконечной. И дорога эта давно в кромешном тумане. Глянешь. А и нет ее, дороги-то. Давно. Также давно, как пропали мечты. Совсем. Не о чем. Мечтать. Ведь не мечта — день лишний. Когда каждый новый от предыдущего неотличим. Дом-то не строится. Этаж за этажом не возводится. И крышу ставить не на что. А небо? Как было недосягаемо, так недосягаемым и осталось. Было голубым и прозрачным. Высоким. Давным-давно. Когда-то. И как-то незаметно обернулось серым и низким. Непроницаемым безжизненным безразличием обернулось. И ты под ним. Убогий. Давно тихо и безнадежно просишь. Скорей бы уж.

картина — https://finbahn.com/владимир-мигачёв-россия/

А Я ВСЁ ЗОВУ И ЗОВУ

«С днем рождения! Всего, чего у тебя еще нет!»

Очередная ежегодная эсэмэска улетела на номер, который давно не отвечает и с которого давно не звонят.

Жена грустно смотрит на меня. Ей всё давно и окончательно ясно. Мне, в общем, тоже. Давно и всё. Всё пропил. Всё потерял.

— Подумай своей лысой башкой: где ты и где он? Чего ты хочешь? Успокойся уже.

Чего я хочу? Действительно, чего я хочу?

***

Черный Chevrolet Tahoe, как тяжелый танк несется по трассе вдоль Финского залива.

100, 120, 150.

Скорость не чувствуется. Только булькающее урчание могучего двигателя и железобетонное сцепление в поворотах.

Он уверенно ведет одной рукой. Спокоен и скучен.

Мы не виделись года три. Или четыре? Со времени моего последнего запоя. Он позвонил сам.

— Как поживаешь?

— Отлично! Сто лет… Пересечься бы.

— Ты не пьешь?

— Какое там. Работы по горло.

— Работа это хорошо.

Коды набраны. Компьютер молниеносно обрабатывает информацию, пробивая по ключевым словам-отмычкам: отлично, в завязке, работа. Коды приняты. Компьютер выдает команду, и замок, щелкнув, открывает задвижку, которую дано потревожить немногим.

— Ты же знаешь, я всегда рад увидеться со старым другом! Давай на Залив? Я заеду.

Tahoe мягко скатывается с трассы и вплывает на ресторанную парковку.

Свинцовая бесконечность воды сливается с таким же свинцовым небом. Накрывают на открытой террасе. Прохладно, и нам выносят пледы. Разговор формален и напоминает перекрестный допрос: как жены? как дети? как работа?

Разговор явно в тягость. Нам обоим. Пора обратно.

— Спасибо тебе. Ты столько для меня сделал.

— Брось. Ты сам всё для себя сделал. Я рад. Хорошо выглядишь. Стихи-то пишешь?

— Как отрезало.

— Жаль. А помнишь..?

Конечно, я всё помню. Каждый год. Каждый месяц. Каждый день. Мы подружились в начале 80-х после школы. Оба влюбленные в книги, в поэзию. Нищие и ушибленные романтикой. Ночами я читал ему свои стихи. Первому. Одно, «Белый лист», которое мне кажется наивным, он любил особенно.

Через много лет в 97-м я так и назову первый самиздатовский сборник.

В 90-е он уйдет из института, где успешно занимался системами наведения ракет, и, будучи человеком упорным и трудолюбивым, построит по кирпичикам мощную энергетическую компанию. Я буду метаться между кафедрой и бандитским издательством и спиваться.

Где же прошла трещина? И ведь не одна.

Быть может, это его высокомерие, которое я проглатывал, но которое однажды больно ранит мою мать? Я тогда перестану с ним встречаться.

Но ведь он, хоть и не сразу, поймет, и всё вроде наладится.

Или то, что он неожиданно и страшно отменит свою свадьбу с нашей общей подругой и женится на дочке генерала госбезопасности?

Но я же подружусь с его очаровательной женой-филологом, и наши поэтические вечера продолжатся в их доме в Озерках.

А может, эта их с женой неудачная шутка, когда они сведут меня со своей знакомой, тоже филологом, и мою семью затрясет?

Но он быстро поймет, какую катастрофу они спровоцировали, и первым бросится тушить пожар вспыхнувшей любви, запретив своей жене даже вспоминать об этом.

Однажды я почувствую, что мои приезды ему в тягость. Я перестану вписываться в круг его новых друзей. Постепенно наши встречи сойдут на нет. Мы еще успеем с женой пару раз навестить его в гигантском особняке в Озерках, вместо которого, как он небрежно бросил, дешевле и проще было купить многоэтажный жилой комплекс через дорогу. И на этом всё оборвется. Почти. Останутся эти короткие встречи с перерывами на годы. У них будет один и тот же сценарий — мой запой и пьяный звонок: «Приезжай!»

Два или три раза он приедет, чтоб долго говорить с моей женой о необходимости что-то менять в моей грёбаной жизни, которая стремительно теряла смысл и была типичным примером того, как вшивый гуманитар не вписался в реалии новой России. И я даже попробую что-то изменить и доказать (кому?), что вузовский преподаватель философии может постичь бизнес-схемы. Плата станет страшной. На небе что-то щелкнет, и я не напишу больше ни одной строчки за двадцать лет.

Tahoe, как тяжелый танк, несется по петляющей трассе.

100, 120, 150.

Скорость не чувствуется. Только булькающее урчание могучего двигателя и железобетонное сцепление в поворотах. Огромный черный внедорожник несет нас от залива.

— Слушай, давай к тебе. Я сто лет твою жену не видел.

Не доезжая до города, мы сворачиваем в пригородный поселок, из которого он уехал целую жизнь назад.

Он поднимается по замызганной лестнице в нашу крохотную квартиру, и мы два часа сидим втроем на пятиметровой кухне, пьем чай, вспоминаем юность, а он нахваливает меня жене: мол, я молодец, взялся за ум, стал зарабатывать и все у меня будет хорошо.

А потом этот последний звонок. Как всегда пьяный. Черный Tahoe рванет из Озерков и через 30 минут он войдет в незапертую дверь квартиры. Жены не будет. Она убежит, не выдержав моего пьяного психоза. А я брошусь к нему с объятиями и слезами и начну нести осточертевший ему бред. Когда жена вернется, я буду валяться на полу и так и не вспомню, как он уехал. Навсегда.

«С полтинником! Еще столько же и всего, чего нельзя купить за деньги!»

Очередная ежегодная эсэмэска улетела на номер, который давно не отвечает и с которого давно не звонят.

2012

Белый лист /Ю. Казакову/

Я на день рождения другу подарил белый лист. Он был удивительно чист, не запачканный ни тушью, ни лаком. И друг заплакал… Я хорошо помню, много лет назад вдруг я вспомнил: сегодня родился друг. Я пришел и подарил белый лист. Он был так же удивительно чист, не испачкан и не исколот — друг был молод. Я видел этот лист год назад, знакомый лист, а я не мог отвести взгляд: он был весь измят, рваные линии и что-то, написанное невнятно, столбцы цифр и чернильные пятна, прожженные дыры затушенных сигарет, время растрепало края — сколько лет… Я смотрел на лист с тревогой и печалью, а друг поставил на него чайник, сел, уронил лицо в руки и долго смотрел вниз. «У тебя есть, — спросил он — еще один белый лист?» Мы не виделись долго, прошел целый год: «Ты просил, я принес белый лист — вот». Была глухая ночь, и дождь накрапывал. Я думал, он будет рад, а он стоял и плакал.

1985

ЗОЛОТАЯ ПОРА

И как-то незаметно подступила Золотая пора. Недоступное опять обернулось недоступным. Как тому и положено быть: власть — от Бога, сила сильным, деньги к деньгам, за правдой к кривде и тэдэ. Боле про то глотки вменяемые люди не рвали, а тихо глотки те использовали по прямому назначению. Пили, в общем. Блаженных вот стало больше. Только они строем ходили уже не на БАМ, а в мегамолы, где предавались… Но и не о них. А о поре Золотой. Язык эзопов вновь в почет вошел. Рюкзаки с гитарами нарасхват. Золотопорцы дошли до того, что оккупировали шпиенские общественные сети и заместо порно-ретвитов ударились в высокий штиль, чем заразили и вовсе было пропащее население окончательно свободных забугорцев. Всяк мыслящий норовил первей всех воскликнуть: «Шалом, православные!» А всяк думающий радостно вопил в ответ: «Аллах акбар, славяне!» Если слышалось: «Хари-катха, братия и сестры!» — все радостно оборачивались и протягивали для чоканья граненые стаканы. Деньги были не в почете. А вот за хорошую книгу могли и дров напилить, и трояна изничтожить. Женские лица светились счастьем. Еще бы. Несчастная любовь вновь соперничала с удачной партией на равных и все чаще брала верх. Дамы стали романтичней, выстраиваясь, как и встарь, в длинные очереди за спившимися тиллихентами. Уходя от просветленных — не бросали на погибель, а передавали лучшим подругам как драгоценность. Власти обещали вернуть вытрезвители и черные субботы. Деловые были оперативней — черные кассы завертелись раньше. В общем, и не верилось ведь уже. А эвона как вышло. Всё на круги. И всё к лучшему. Слава те, оспади!

картина — https://finbahn.com/владимир-шинкарёв-арт/

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

На будильнике 16.00. Конец смены на заводе. А это значит, что мама придет через полчаса – проходная завода в нескольких минутах ходьбы от дома. А в комнате бедлам. Тарелка и чашка не вымыты, пол не подметен, вещи разбросаны и вообще… «Убьёт!» – проносится молнией в голове. Завертелся юлой. А тут, как на зло, – у раковины на коммунальной кухне соседка-старушка из угловой комнаты, в ванной сосед из комнаты напротив. Хоть в туалете посуду мой. В комнату врывается соседский кот Федя и ну давай носиться. Фиг выманишь в коридор. Хватаю со стола полотенце и… на пол летит любимая мамина хрустальная пепельница. Вдре-без-ги.

Это конец.

Больший ужас в своей огромной семилетней жизни я испытывал только дважды. Когда, споткнувшись, разодрал на коленке новые брюки; и когда в садике маме воспитательница настучала – что мы с мальчишками в кустах матные слова говорим. Слово «Убью», брошенное мамой тихим ледяным голосом, горело в памяти неостывающим клеймом.

Кот начал гонять по полу осколки пепельницы. А я стоял мертвый от ужаса.

Убьет.

Когда через полчаса в дверном проеме нарисовалась мамина фигура, в наэлектризованном ужасом воздухе комнаты разве что шаровая молния не летала. Так мне казалось. Врать я не умел. Правду сказать язык не поворачивался.

Но пока ничего не происходило. В комнате было чисто. Успел… А значит казнь откладывалась до того момента, пока мама дежурно не заварит чай, не сядет за стол. Где чай, там сигарета. А значит и моя смерть. Я сопел в углу, изображая работу над школьной домашкой.

И вот через несколько минут грянул гром.

– Господи. А это что!?

Действительно – мне и самому было интересно знать, что это? Через много лет я увидел скульптуры Сидура. Моя пластилиновая пепельница, слепленная трясущимися от ужаса пальцами за несколько минут, точно вписалась бы – как памятник жертвам курения.

– Я повторяю, что это!?

Тишина повисла гибельная. Я умирал натурально. Но повернуться не решался. В голове стоял только один образ: залитый слезами и дождем крест с датами на табличке – 1964-1971.

***

Внука трясёт. Он молча топает ножками и сжимает до белых костяшек кулачки. Губы дрожат. В глазёнках боль и слезы.

Он только что схлопотал от меня по губам за высунутый на морозе язык. Когда не убрал после сто пятого предупреждения – и получил. Удивление его было космическим. В его залюбленном и зацелованном всеми нами внутреннем мире наказание не фигурировало вообще как вид. Это был онтологический слом. Развал гештальта. Гибель Помпеи это была.

Еще долго, недели и месяцы спустя, он будет всем показывать пальчиком на рот и смешно лепетать «Он в домике»…

А тогда… Тогда спасали меня. Дочь, зять, жена, мама. Меня накрыло. Я понял, что нанес ребенку самую незаживающую рану в жизни. Что Бог меня проклянет. И гореть мне в аду, да и то, если пустят. Уже и внук давно успокоился, а меня всё откачивали.

***

За всю жизнь мама не тронула меня и пальцем. Но то, брошенное в детском саду тихим ледяным голосом «Убью» – засело в матрице сознания на всю жизнь.

Когда спустя полвека мы курим с мамой на кухне и она, читая мои воспоминания, всплёскивает руками: «Ты не можешь этого помнить» – я смотрю на неё и улыбаюсь.

Дети помнят всё.

2017

В КУРСЕ

Новости, вести, известия, события, хроники. Вот особенно важные. Они мусолятся по всем каналам. К концу дня, обросшие массой подробностей, они привычно занимают место на одной из бесчисленных полок мозга. Чтоб или затеряться там навсегда, или когда-нибудь случайно и ошалело выскочить, будучи задетыми пробежавшей по закоулку сознания ничего не подозревающей залетной ассоциацией. Затем идут ряды, колонны, шеренги прочих федеральных, региональных и международных новостей, вестей, известий, событий, хроник с перебивкой на прогноз погоды где ни попадя. И так многократно каждый день каждой недели каждого года. Новости, вести, известия, события, хроники. Пока однажды тихо и буднично не пробежит одно короткое местное сообщение: ты зря прожил жизнь.

картина — https://finbahn.com/эрик-булатов/

ФИНБАН

Sibelius тихо тронулся, и за окном поплыла стена Финляндского вокзала. В вагоне почти пусто. Как и в душе. 1991-й радости не прибавил. Впереди Коувола и два дня у Сашки. Сашка свалил стремительно. Авария и перспективы загреметь за наезд в алкогольном.., видимо, были последней каплей, и финские корни просигналили: «Пора». Теперь он в Коувале. Возвращенец. Типа, родная кровь позвала. В социальной квартире. Официально корчит из себя готового к адаптации на земле предков (курсы финского языка и менеджмента), а неофициально очищает родину Калевалы от «вазовских» реэкспортных «восьмерок» и «девяток», сбывая их нам. Сейчас, наверное, и не поверит никто, что смертоносная продукция тольяттинского автозавода была в начале девяностых самым ходовым товаром из Финляндии и поставила на ноги тысячи людей на Северо-Западе России. По какой-то немыслимой коммерческой схеме «лады» шли из Тольятти в Канаду, где к ним что-то модное пришпандоривалось и навешивалось, а затем следовали в Скандинавию, где продавались жителям Суоми по смехотворной цене. Вот за этими реэкспортными стамесками (как их прозвал народ за форму кузова) и шла охота. Время «бомб» и «фольксвагенов» еще не пришло. Питер был нищ и гол, и даже братва в основной массе рассекала на «ладах». «Восьмерки» и «девятки» считались зачетными тачками.

Но мне сейчас не до колес. Денег шиш, а крутиться надо. Сашкина квартира — база. Мне нужен кирпуторий в Коувале — местный блошиный рынок, работающий два раза в неделю. Еду наудачу. Вдруг что-нибудь выцеплю на подъем.

— Документы!

— Ах да… Вот.

Финский таможенник как-то слишком внимательно изучает мой паспорт.

— Что у вас в Турции?

Вот в чем дело. Паспорт буквально нашпигован турецкими въездными визами. Как ему объяснишь, кто такие челноки?

— Бизнес, гер офицер. Бизнес.

Таможенник пытается обнаружить в моем лице османские корни. Тщетно. Русич галимый. И вот уже расплывается в улыбке. Финские и шведские транзитки. А тут и норги на трех страницах. Успокаивается, но бдительности не теряет.

— Что в сумке?

А что в сумке? Пожрать, бухло и блок сигарет. Не больной же я у них покупать — без штанов останешься.

— Это не положено!

Вот же, блядь. И две палки копченой колбасы отправляются в мусорное ведро. Водку и сигареты значит можно, а жратву нашу нет. Кордон, вашу мать. Санитарный.

***

— Vittu! damn Venäjän!

Финн весь красный от злости и готов разнести игровой аппарат.

— Ну вот, был без денег, стал с деньгами. Я же обещал.

Кирилл отпивает пиво из банки и треплет меня по плечу.

За три дня до отъезда меня кинули на обмене валюты. Кинули у Апрашки, куда менять валюту в трезвом уме я не сунулся бы никогда. Но что с бухого взять? Кирилл жалеть отказался, но надоумил: «Наменяй пяти и двадцатирублевых монет. По максимуму. Сколько сможешь унести. И расфасуй по пакетам так, чтобы один пакет в карман куртки влезал».

Сейчас этой кнопки на игровых аппаратах нет. А тогда, в 1991-м, была — кнопка возврата денег. Все наменянные пяти- и двадцатирублевые монеты перекочевали в игровые аппараты, вернувшись после нажатия кнопки марками. Все было сделано быстро, пока пассажиры парома еще осваивали каюты. А через час мы с Кирой наблюдали очередную, уже дцатую, реакцию на вываливающиеся в лоток аппарата рубли.

— Hitto! Näiden venäläisten!

— Да, да. Мы тоже за либерализацию. Как умеем.

Кира улыбается в усы, наблюдая за обменом валюты.

— Это еще мелочи. Парни смели в Питере все железные рубли с Лениным. В Голландии как гульден идет. Все аппараты принимают. Прикинь!

Выходим на верхнюю палубу. Паром, словно айсберг, выруливает на большую воду. До Стокгольма плыть ночь. А вот и наш. Какой-то чудак, в изрядном подпитии, предлагает позвонить в любую точку мира. В одной руке у него здоровый прибор с антенной. Смахивает на армейскую рацию. Во второй полупустая бутылка водки.

— Чуваки! Куда хотите! Хоть в Нью-Йорк! Бесплатно!

— Это как?

— А это, блядь, физмат ЛГУ. Сканер. Ищет лазейку, подключается к номеру и с него звонит.

— К какому номеру?

— Ну, он сканирует в радиусе десяти километров. Кому-то из Хельсинки скоро придет веселый счет. О! Вот, нашел… Кому звонить будете? Номер называйте…

***

Сижу в сквере у Центрального вокзала Стокгольма. Ребята выцепили по объявлению подходящую машину и поехали смотреть. Я остался подышать воздухом. Надо выпить. В сумке 0.7 «Столичной» ждет момента. А пока добиваю третью банку пива. А вот и момент. Сначала он присел на краешек скамейки. Серое шерстяное пальто, кашне. Ого, как безработный прикинут. Чуть ли не штиблеты на ногах. Лет шестьдесят на вскидку, но бодр, сух и с чертиками в глазах. Сначала попросил взглядом забрать пустые банки из-под пива. Потом стал палочкой что-то рисовать на земле, искоса поглядывая на меня и поднимая вопросительно брови. Пригляделся, что он там царапает. Мать честная — 50/50! У меня морда в улыбке от уха до уха. Дорогой ты мой! Да засунь ты себе в жопу свои пятьдесят процентов! Да с вашими-то ебнутыми ценами на алкашку! Русские своих не бросают.

Я подзываю его и расстегиваю сумку. Глаза шведа тянут на нобелевку. И через час сквер Центрального вокзала Стокгольма оглашает негромкое, но щемящее «Ой мороз, мороз».

***

— Да чтоб я это все бросил?! Здесь?! Это же… не сосчитать!

Кирилла было не переубедить. После окончания соревнований по спортивному ориентированию на огромной поляне в лесу близ Вестерос (Västerås) остается куча мешков с банками из-под пива. Экология. У нас бы все валялось под кустами. Шведы, аки пчелки, все аккуратно собрали в огромные пластиковые мешки с человеческий рост.

— И что ты с этим будешь делать?

— А вот увидишь. Давай в автобус грузи.

И я увидел. Мы увидели. На нас даже пришли смотреть. Даже фотографировали, когда почти в центре Стокгольма мы стали вытаскивать из салона Volkswagen transporter огромные мешки и заносить в супермаркет. Столько за раз аппараты по проглатыванию пустых банок в этом маркете не съедали, наверное, и за месяц. С длинной чековой лентой мы смотрелись настоящими героями-кладоискателями. Сейчас накупим жратвы.

Я надолго запомнил презрительно брошенное нам в спину кем-то:

— Ryska.

***

Просыпаюсь от какой-то тревоги. До Уппсалы недалеко, но успеваю задремать на переднем сиденье. Ого! В лобовом стекле натуральный слалом. Volkswagen выписывает почище Ингемара Стенмарка. Взгляд на водительское и… Только тихо. Только Кирилла не испугать. Аккуратно беру руль и осторожно так, нежно, шепотом: «Ки-рю-шаааааа. Кирааааа…»

Оп. Глазки открылись. Мы еще нечего не соображаем, но рефлексы срабатывают, и… по тормозам… Я бьюсь лбом о лобовое. Хорошо еще не через лобовое.

Автобус встал. Сзади ребята послетали с кресел.

Кира сидит ошалевший, а у меня истерика:

— Ты же нас, блядь, чуть не угробил! Во, картина-то была бы: микроавтобус русских трупов, набитый по самую крышу лысыми покрышками! Понаехали славяне!

***

По сравнению с постперестроечным ларечно-бандитским Ленинградом-Питером 1991-го, Уппсала — санаторий-профилакторий. Томас, наш шведский знакомый, радушен и отдает нам свою комнату в общаге. По мне – так апартаменты. Стеклопакеты, микроволновка, душевая кабина. Вот она — цивилизация. Европа. Томас изучает в университете политическую систему России и СССР. По-русски вполне. После двух поллитровок шведская душа наполняется лиризмом и миссионерской любовью.

— Сашшшшаааа. Тебе нужно остаться. У вас путч. У вас гражданская война вот-вот. Опять коммунисты. Сейчас самое время. Здесь много ваших уже. Историки, филологи. Самое время. Политическое убежище. Потом будет сложно.

Да. Потом будет сложно. Эх, Томас. Это сейчас сложно. А до потом еще дожить надо.

— Томас, с вами скучно. Вы мало пьете и не ходите в гости. И еще — у вас в долг не дают.

— В долг? Зачем в долг? Есть же банк.

Это у тебя есть банк. А у меня у братвы под десять процентов в месяц, и если не отдам, бандиты закатают в асфальт, а на расписку подсадят семью. И — кранты. Эх, Томас, Томас.

— Томас знаешь, что мне у вас нравится? У вас алкоголикам по рецепту бесплатно спирт в аптеке выдают.

— А у вас?

— А у нас алкоголики все. Кому выдавать?

Через несколько секунд Томас заходится от смеха.

***

До поезда остается 20 минут. Я посреди Литейного. Не успеть. Пожар. Машу рукой, и вторая машина, замигав поворотником, резко тормозит.

— Куда?

— Финбан! Горю!

— Падай.

2012

Парад планет

Какой-то шорох… Веки расклеились. В проеме дверном белый халат растворился. Ах, да… На стуле у изголовья миниатюрный пластиковый контейнер с разноцветными таблетками. Значит через час капельница. А сейчас… Сейчас должен нарисоваться Толик. Точно. Долговязая фигура тут как тут. Алики и нарики лежат вместе. Не, палаты разные, но отделение общее. Алики-неофиты в перманентной депрессухе. Ветераны – в астрале. А вот нарики (кто не в отрубе) – ртуть. Вот и Толик. Клювом не щелкает. Вопросов нет. Кто в медицину не играет – сам отдает Толику таблетки. Как он в них разбирается? Но через 20 минут уже в дзэне. Блаженный. Все дети – святые. Хотя сорокет Толику точно натикал. Живучий. Редкий для них возраст… Значит опытный. Волк. Стаи быстро гаснут. Выживают только одиночки.

***

Ну поехали. Надо до капельницы успеть. Тромбозные стопы на ощупь инсталлируются в пляжные «адидасы», суставы хрумкнули, и тень-человец зашаркала в курилку.

Адреса службы «с того света» могут быть любыми. Как и упаковка (от бомжатника до пяти звезд). А вот ведро для хабцов в курилке – неизменно. Даже в люксовых «Кораблях». И доступ в курилку круглосуточен. Спасение душ и борьба за здоровье – разные вещи. Мне всегда по душе были лишь военврачи, спортивные и наркологи. Эти из реальной жизни.

Вот и Нина. Нине, навскидку, 35. Красоты гибельной. Глаза – озёра. Но не синие. Такой медсанбАД черный… Сутки ни на минуту не отходила. Пока откачивали. Морду потную тряпочкой влажной вытирала. Истерику сопливую заговаривала – ворожеи отдыхают. А как оклемался – в миг подобралась и тихая. Как будто и не было утешительного оргазма. Всю б жизнь оставшуюся ладонь её на черепе лысом чувствовать, с ложечки, с рук её пить, в глазах её молящих зареванных тонуть.

Сейчас мышкой сидит, смолит тоненькую модную цигарку. Взглядами-приветами перекинулись – и то ладно. Слова все уже были. Настоящие. А пустые ни к чему. Нина по алкашке. Из театральныхю. Дурь не признает. Снов-то и миражей профессиональных хватает. С теми же, кто по дури – разве поговоришь? Зомби. А пьяному ведь именно поговорить. Надо.

Когда выписывалась, телефонами обменялись. Господи, сколько этих номеров за последние 20 лет? Было. И ни один… И я никому. Но ритуал. Трогательный и неизменный. Мы с тобой одной крови.

***

Уползаю в палату. Три туловища на соседних койках в ауте. Одинаковые треники с пузырями на коленках. Что у Витьки – крановщика, что у Антона – топменеджера айтишной конторы, что у Сёмы – валютного кидалы. У беды один дресс-код. И батареи бутылок с минералкой. На тумбочке у каждого. А вот курево попрятано. Нарики тырят.

***

Эх, не довелось красиво. Вспомнил Серегу, дизайнера. Герыч он в Голландии поймал. А спасался на берегу Индийского. Коктейлями гасил. Как начинал рассказывать про крылья до горизонта… – «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Соскочил. Сейчас только по грибы иногда. Ну или косячок под вискарь. Баловство. У него даже кореша по этому делу еще с 90-х до сих пор живы. Одна пара семейная. Выжила. Три квартиры питерских сторчали. Сейчас на Ладоге последнюю, четвертую добивают. В сарае каком-то. Из номенклатурных, видать. Столько хат сторчать, и живые! У нас-то! Это «роллингов» вся штатовская медицина вытягивает. Он какие профессионально засушенные. Пни старые. А эти сами. Химфаки – ясли в сравнении с их опытом. Сколько раз поражался. Даже у аптеки, когда дозы нет, мои местные химики, настреляв мелочи, из грошовой фармакологии блицприход на щелчок варганят. Рррраз – и в зрачках точки. И тогда лучше валить. Такая волчара уже о серьезном приходе думает. И такой мозг опасен. А алики безобидные. В шалмане, что у моей парадной, стаканами не закидываются. Пьянство – тяжелый труд. Сидят сутками – в шашки гоняют – на дне пластиковых стаканчиков дежурные полтинники. Марафонцы. Вон, бывшему тренеру по лыжам уже к 70-ти. Старая гвардия. Мои сверстники, которым сейчас за 50, хуже выглядят.

***

Лежу. Глаза в потолок. Когда ко мне приедут? Вода на исходе. И курева – пара пачек. И кто в этот раз? Только бы доча старшая. Жена? Нет. Только не в эти дни. Потом. Может быть… Когда выкарабкаюсь. С долгами разгребусь. А сейчас – железный занавес. Доча – другое дело. На SOS – она сразу. Зажмурившись в любую яму. И слов ей не надо. Во всё влёт врубается. Опыт. Это сейчас, когда внучка во второй класс пошла, внук заговорил – остыла… Красавица. А когда-то… Вспоминать страшно. Папаня алкаш гибельный, и доча в космосе. Дитя 80-х. Ларьки, общаги, рок-н-ролл. Слава Богу, проскочила. Да и зять не промах, с Северóв. В обнимку и вырвались.

Хорошо бы, доча приехала…

***

Который уже раз ловлю себя на мысли: мне только здесь хорошо. Только здесь все понты слетают как перхоть. И все равны. Кружком сидящие у этого ведра, в котором хабцы «Собрания» и «Примы» братья друг дружке на заплеванном дне.

2015

картина — https://finbahn.com/надежда-эверлинг-россия/

Улитка

Улитка, улитка! Покажи свои рога, дам кусок пирога

Глаза еще не открыл. Лежу. Интересно, сколько сейчас? Полдень, три, пять? Привычка ложиться с уходом домашних (жена на работу, младшая в институт) – спасение последних лет от сумасшествия безработицы. Так сколько? Рукой шарю в поисках будильника, а перед глазами… Мама. Я оборачиваюсь из-за стола: мама в проеме дверном, руки вместе и кулачками в подбородок – жмурится от радости. Это значит, полы намыты и сейчас будет чай с чем-то вкусным. Это конец 60-х и наша коммуналка.

Рука наткнулась на будильник. Можно открывать глаза. Пять. Кому-то вечер. Для меня – подъем и начало дня. И пока дома никого, можно курить на кухне. Осторожно с кровати. Одно резкое движение, и позвонок вылетит. Всё плавно. Плас-ти-ли-но-во всё. И шаркаем на кухню. Кофе можно и сварить. Но того вкуса, что в кофейне не добиться. Там пар, давление о-го-го. Без давления – пойло горькое. Из-за этого (когда мог) и не купил кофеварку. Честный консультант в центре попался. Всё на пальцах объяснил гуманитару – только в больших машинах нужное давление пара. Ну куда такой агрегат в пятиметровую кухню? Да и стóит… Поэтому растворимый. Первый глоток. Первая затяжка. Есть. Есть счастье. Мгновения. А вот уже и нет – в голове молоточки: тук-тук-тук – деньги, деньги, деньги. Где?

***

А их никогда и не было. Денег. Не было в 80-х – студенческих и преподавательских («поколение дворников и сторожей»). Не было вначале 90-х – аспирантских (когда челноком мотался в Турцию и за подержанными тачками и сэкондом колесил по Скандинавии). Не было все остальные 90-е – бандитские, издательские, запойные. Все эти годы – 2-3 работы. Дома – иногда. Одна дочь так и выросла (почти без отца), вторая родилась. В нищете. Да и нулевые – американские горки подшитых или перескочивших на кокс. Поманили гонорарами, повредили остатки мозга пальцами до неба, да и оставили с пустыми карманами и звонками от коллекторов на втором десятке нового тысячелетия. Время дожития.

***

Третья сигарета затушена. Вот и проснулись. Пора и маму навестить. Как уехали в конце 90-х, так и хожу почти каждый день. На чай. Это значит по пачке сигарет, по пять чашек крепчайшего. И вся жизнь перед глазами.

Не успеваю шнурки завязать – Димка. Студенческий друг. Каждый день приходит. С зимы 96-го. Как убили, так дня не пропускает. Сколько ему тогда..? Вроде 33. Свой малиновый пиджак и пальто в пол он примерить успел (после бандитского «Пилота»). А перо отвести не вышло. Высшее образование мешает инстинктам. Звериным. Вот и пропустил… Какой бандит с универовскими корочками? А до центрового – стержнем не вышел. Что ж ты меня каждый день с того света зовешь-то? Что сказать хочешь? В оправдание. Простил ли я? Или я сам виноват? Мог ли остановить? Вот и мучаемся. Оба. И так каждый день. С тобой. Живу.

***

От моего до маминого дома рукой подать. Привычная дорога. Привычная картина. Когда всю жизнь обитаешь в одном месте время перестает идти. Есть, конечно, какие-то изменения. Чаще трагикомичные. В начале 90-х в сером от нищеты поселке на фоне отеческих лоханок сразу бросались в глаза тачки финнов. Их (чухонцев) у нас на Приозерской ветке много. Кто уехал. Кто остался. Вот и мотаются туда-сюда. Тогда их «форды» и «тоёты» – мульки буржуазного недостижимого благополучия. И всё перевернулось за каких-то четверть века. Даже номера смотреть не надо. Их жалкие бюджетки сирыми котятами на фоне выстроившихся плотными рядами наших «Каенов», «Геликов» нулёвых и прочих «Туарегов», Q7 и «Лексусов». Серый (бывший секретно-заводской) поселок. Бедные финны. Бедная Россия.

***

Вот и дядя Валя далеко впереди показался. Уже привычно. Чуть сигаретой не давлюсь. 25 лет как нет его. А всё идет навстречу. Неуклюже перебирая палочкой. С начала 90-х так и идет. А с ним… его пацаны прибандиченные, глупо сгинувшие, жена-сука, бросившая его умирающего догнивать в разгромленной квартире. Похороны эти страшные и фальшивые. И пустота.

О чем мы с тобой, дядя Валя, не договорили? Ты же меня, дурака, в универ успел завернуть. Мозги на место поставил. А когда пошел я по бандитским кругам, тебя и не стало. А как ты был мне нужен. Особенно тогда, когда влюбившись, голову потерял, а с ней чуть семью не похоронил. Все мы перед этим несчастьем беззащитны. Беспомощны и глупы в нём. Я потом обо всем этом написал. И ты должен был это прочесть. Ты ждал этого. Верил. Еще тогда, когда в начале 80-х направил в ЛИТО, где старый и мудрый еврей, главред толстого ленинградского журнала, прочтя мою комсомольско-надрывную чушь, долгими вечерами за чаем с сушками лечил мне мозги правильной антисоветской литературой. Это все ты, дядя Валя. Что-то я тебе сказать должен. Что тогда не успел. Или не знал, что сказать. Да и сейчас, видно, не знаю. Раз идешь и идешь ты ко мне навстречу.

***

Вот и на месте. Мама открывает дверь, и время обваливается. Пропадает. В этой квартире всё. Вся память. Стены – стеллажи книг до потолка. И на каждой полке фотографии, фотографии, фотографии. И кухня любимая. Чайная и сигаретная. И разговоры долгие, как темнота зимняя. Нескончаемая. Обволакивающая. Уводящая и в мою, и в её память. Из них, из разговоров этих, и сплетена вся моя жизнь. С первых листочков со школьными стихами. А потом студенческими. Потом теми, в самом начале 90-х, в которых она что-то разглядела, но виду не подала. А потом… Потом 20 лет пустоты, когда ни-че-го. Ничего написать не мог. И только говорил и вспоминал, говорил и вспоминал. Пока в 2012-ом она не остановила: «Всё. Хватит. Иди и пиши. И приноси почитать».

Вот и несу. Каждый день в себе несу всю прожитую жизнь. Как улитка свой дом.

Сбитый лётчик

Сбитый лётчик

Я ведь давно знаю, что тебе не за что держаться. Даже не знаю, а чувствую. По тому, как избегаешь разговоров, уходишь от них. И дело даже не в Боге – твоём (неведомом мне) и моём (неведомом тебе).

Или, всё же, в нём?

Или это страх? Твой (мне понятный-непонятный) и мой (тебе понятный-непонятный)? Но я же чувствую страх совсем другой. Общий. Большой. Страх пустоты. В том мире для двоих, который не мир двоих. Где каждый дрожит листком на ветру. И ветер всё сильней.

И если ты интуитивно прячешься от него за порядок вещей, который (я так привык думать) всегда значил для тебя всё – то мне прятаться уже не за что. Сбитый лётчик. Для матрицы – ноль. И накрывает животный ужас. Со всеми просыпающимися инстинктами.

Колыбельная человечества

Ее ладонь была теплая. И с каждым прикосновением к голове он чувствовал пульс. Свой. Страх. Страх невероятный. Парализующий. Переходящий в панику. И он интуитивно нашел то единственное место, где этот страх отступал, уходил. Уткнувшись лицом в ее живот, он тонул в ее ровном спокойном дыхании. Он уже перестал вздрагивать от всхлипов. Мельтешение кошмаров в голове начинало затихать. Он еще сильней вжался щекой в ее живот и почувствовал, всем испуганным существом, каждой измученной клеткой свой он почувствовал себя ребенком. Ребенком, нашедшим абсолютную защиту и абсолютный покой. Он как-то пронзительно, молниеносно как-то понял, что был этим ребенком всегда. Всю свою жизнь. И этот ребенок вернулся туда, откуда никогда не хотел уходить.

картина — https://finbahn.com/bahram-hajou/

Маменькин сынок

Я не должен был у тебя родиться. Что может родиться у блокадной девочки, которую кормили клеем и опилками, прятали под кроватью, чтоб не съели, и которая от блокадной дистрофии до конца школы была ростом с табуретку? Но я родился. Родился от большой и всепоглощающей любви. Такой большой, что отец, этот сраный консерваторский контрабасист, ручкающийся с Ростроповичем, нас тут же и бросил в съемной промерзшей деревянной халупе в Токсово, куда после Блокады ты с мамой уехала из Ленинграда (дом разбомблен, домовые книги сгорели – так и стали городские областными). Бросил, променяв на каких-то богемных блядей, карты и водку – да и сгинул в тюрьмах.

Когда я у тебя родился, то должен был сразу и помереть, потому что выдержать двенадцать воспалений легких подряд невозможно. Как невозможно представить, как ты меня двенадцать раз вытаскивала с того света, работая за гроши на режимном ядерном заводе ради комнаты в коммуналке заводского поселка.

Когда ты, наконец, привезла меня в эту выстраданную коммуналку, и в моей уже шестилетней жизни появился почти настоящий отец, всемудрый и, безусловно, самый справедливый на свете Бог Любви решил, что ты этой самой любви перебрала и разом сделал три компенсирующих хода: сначала на этом проклятом ядерном заводе взрывом на молекулы разнесло моего почти настоящего отца (то, что хоронили – соскребали со стен); следом остановилось сердце у твоей мамы; а на десерт… меня переехал армейский «Урал». Иногда я думаю, что в тот год всё и должно было закончиться. Твоё сердце должно было лопнуть. Ну и моё. Куда ж ему в реанимационном месиве без тебя? Но ты решила иначе. И случилась огромная жизнь, по которой я так и прокатился маменькиным сынком. Я так и прожил её день за днем, месяц за месяцем, год за годом с тобой. Прожил, не отходя от тебя ни на шаг; повесив тебе на шею и своих дочерей и своих внуков. Я отнял у тебя все надежды на личную жизнь. Я вымотал тебе все нервы своей поганой рефлексией. Я утопил тебя в себе. Задушил.

Сейчас ты умираешь. И мне страшно. Я не жил без тебя ни одного дня. Я без тебя не умею

***

я почка

я кочка

я радиоточка

я отчимом дочкам

разбитая бочка

я отче не ваш

не спаси меня боже

я ложен

я как-то неправильно сложен

я пропитый

с кожею дряблой обвислой

я весь мочекаменный и углекислый

с моста

этот вечный развод над невою

и этой неве про вину свою вою

инфантом в разлив

я поранил свой пальчик

бежит к тебе мама

твой старенький мальчик

27.07.2021

фото: маменькин сынок, Токсово, весна 1965 г.

Богомол

Входная дверь огромной трехкомнатной квартиры не заперта. Вонь стоит оглушительная. Весь коридор в засохших собачьих кучах. Испарившиеся лужи мочи матово блестят на линолеуме. Бедный долговязый пес, с впавшими от голода боками, проходит мимо нас безучастно. То, что называлось Валей — серая от грязи груда белья в глубине которой его усохшее до младенческих размеров тельце, запутавшееся в трубках катетеров. Запах мочи разъедает глаза. Грязь запредельная. Лицо моей матери черное от ненависти к происходящему. Да и я на грани помутнения. Валина жена давно свинтила с каким-то ёбарем. Двое сыновей положили с прибором. Маленькую дочь эта сучка увезла. Валя брошен подыхать.

Я держу его на руках, невесомого, пока мать отмывает обтянутый сморщенной кожей скелетик от засохшего дерьма и мочи.

Валя беззвучно плачет. Оказывается, чувство стыда бьет и по умирающему.

Еще совсем недавно он сиял.

— Саш, это несложно — раковые клетки гибнут при высокой температуре. Я догнал до 42° и держался полдня. Всё. Они сгорели.

Химик. От бога. Он запускал по всему Союзу заводы по производству перекиси водорода. Сам проектировал. Звезда ГИПХа. Он и со своей страшной болезнью боролся как ученый. Хотел переиграть. Куда там. Я потом прочитаю, что раковые клетки гибнут при 43,5°. Да и он знал. Не мог не знать. Он хотел обмануть смерть. А она отрывала от него здоровенными кусками. Сначала одно легкое, потом две трети второго. Потом ударила по ногам, по желудку, почкам, печени. По всему. Мстила за годы разухабистого, но веселого и добродушного пьянства. Мстила за жизнелюбие пронзительного тонкого книжника, не желавшего заботиться о бренном теле. Вот по телу и шарахнула. Оставив ясный ум. До последних минут.

***

— Иди-ка ты на экономический.

Валя смотрит на меня своими лукавыми добрыми глазами.

— Господи. А туда-то с какого?

— Дурак ты, Сашка. Сейчас не поймешь. Да и не надо тебе сейчас понимать. Университет даст тебе такую базу, с которой ты потом сможешь черти что. Все что захочешь. Институт — для прикладников. Ты же ни черта не знаешь, кем ты хочешь быть. Ведь так?

Возразить нечего. Я только что последовательно забрал документы из Инженерно-строительного и Текстильного. Неявным мечтам стать архитектором или модельером не суждено…

— Да, Валентин Сергеич. Да. Наверное, правы вы.

(Я совершенно не уверен в его правоте. Но я устал. И готов на его выбор. Не свой. Его).

***

На поминки мы с мамой идти отказываемся. Зная, что все его коллеги по работе будут наблюдать за маминой реакцией, реакцией самого близкого ему человека, эта сучка, Валина жена, буквально на коленях умоляла ее ничего никому не рассказывать. Мама так и простояла, не проронив и слова. Никому. И только сжимала до боли мою руку. Я же готов был заорать на все это благостное блядство, на все эти: «смерть вырвала из наших рядов…» и «на кого ты нас оставил…». Но молчал. Дал ей слово молчать.

— Саша. Они бросили его все. Все. Давно. Кому ты и что скажешь? Ему уже все равно.

Мы сидели на нашей кухне и поминали человека, светлей которого еще поискать. Прощались с Валей, которому жизнь отпустила всего полтинник.

***

Руки у Юры мягкие, но сильные. Уткнувшись мордой в топчан, чувствую уверенное напряжение его пальцев, танцующих на моих позвонках.

— У тебя в черепухе война, парень. А все, что в голове, бьет в поясницу. Тебе сколько?

— Сорок восемь.

— Не возраст. С кем воюешь?

Сказать? Ему? Зачем ему это? Впрочем… Вадим, давший Юрин телефон, предупредил: «Очень непростой, как раз для тебя…».

— С богом воюю.

— Ого! А не боишься?

— Кого, его? Я его вычислил, но… не чувствую. Не знаю, с кем воюю. Наверное, с собой.

— Да ты, батенька, философ.

— Ну, философ едва ли. Филосóф. Так, листал пару брошюр.

— И много налистал?

В голосе заинтересованность. На первом сеансе вообще промолчали оба. Второй языки развязал.

— Да вроде… Студентам на спор за пятнадцать минут доказывал, что бог есть. А толку-то? Пустота была и осталась.

— Ну, пятнадцать минут — много. Я в пять укладываюсь.

Его ладонь тепло ложится мне на голову, и я чувствую, как начинает стремительно подниматься температура. Он резко убирает руку.

— Могу. Если так неймется, через пять минут встретишь его. Только жить после этого не захочешь.

Я лежу ни жив ни мертв, а его пальцы уже ввинчиваются в позвонки.

— Оставь. Просто смирись с тем, что есть. То, что ты знаешь — еще не знание. Пустое. Формальная логика. Так любой вшивый интеллигент может, если не идиот. Только это ничего не дает. Вот и тебе не дало. Да ты и сам в этом признался. Пустота. Но зацепило тебя, видать, крепко. Поясничный отдел ни к черту. Про голову вообще молчу. Если сам не начнешь, замучаешься ко мне бегать.

— Так поверить-то не могу. Беда. Как это у Кьеркегора… — «христиан миллионы, верующих единицы», и еще это вот — «только через смертельный ужас и придете».

— Ну, смертельный ужас я тебе и сам могу. Ты же понял. Да и не нужно это. С ума сойти не сложно, если все через голову пропускать.

— А как не пропускать, если? Это же… паранойя.

— По тебе и видно. Когда зацепило-то?

— Да с детства. Сколько себя помню. Вечно куда-то уплывал. Даже друзья пугались. Всё спрашивали: «Ты куда все время смотришь?»

— И ты, значит, решил через книги.

— А как еще? В нас же атеизм вбит сэсэсэром намертво. Я и решил через философию. Ну и наебнулся.

— Не ты один. Поверь мне: кто не наебнулся, тот врет. Себе. Людям. Миру. Через книги не прийти.

— А как прийти?

— Никак. Только согласиться.

— С чем согласиться?

— Давай-ка на спину. И руки вдоль туловища. Вот так. Молодец.

Сильные пальцы погружаются в живот. И совершенно не больно. Тепло.

— Это как огромный замысел. Сложнейший. И принцип маятника. Я не могу проще. И так уже дальше некуда. Сложно — бесполезно. Не поверишь. Просто прими как данность — это всё есть, и это всё огромно, и постоянно ищет равновесия. А мы как атомы. Есть три вещи: то, что все это есть — грандиозное, невероятное; то, что все это неслучайно; и то, что ты должен принять одну из двух сторон. Плюс или минус, белое или черное. И всё. Дальше все устроится само. Просто верь. И не пытайся искать больший смысл.

— Как «не пытайся»? А случайность? Несправедливость?

— И ты туда же. Проходили. Я же тебе сказал про маятник. Там всё уравновесят. За тебя. Ты просто прими. А наказание и через пять колен придет, и через десять. Когда там решат. Плюс и минус. Маятник.

— Слишком просто.

— А тебе, вам всем, и нельзя иначе. Вы же через голову лезете. Городите огороды до неба. И всё мимо кассы. А истина-то проста до примитивности. Это ложь сложная, потому что ей надо удивить. А правда ясна, прозрачна до идиотизма. Но вы же просто не хотите. Не ищете легких путей.

— А я?

— О, дерьмо-то полезло. Нет такого слова, «я». И буква — последняя. «Я» — хочешь? До конца?

— Нет. Уже не хочу. Раньше — да. А сейчас… не хочу.

— Да вижу, вижу. Отпусти себя. Не воюй. Ты же все против себя и запустил. Представь теперь, что в ответ только усиливается. Маятник. И чем сложней твои вычисления, тем сложней задача. Вспомни вон гностиков, ты ж читал. Такие узоры — хоть на стену вместо картин.

— Это точно.

— Ну и ладушки. Сам все понимаешь. А что не понимаешь — выбрось. И больше не ищи. Нечего искать. Оно уже есть. В тебе. Просто прими. И будь на своем месте. У каждого свое место и предназначение. И не ты это место выбираешь.

— О как. Как это не я?

— Опять ты со своим «я». «Я» мешает место найти. Слишком много о себе мнит. Место уже приготовлено. Каждому. Это сердце подскажет. Всё. Одевайся. Третий раз не нужен. Я тебе капиталочку засандалил. Побежишь как новенький.

— Юра. Я вам книжку хотел подарить свою.

— Я не читаю. Совсем. Очень давно. Не надо. Все, что хотел, ты и так мне сказал. А что не сказал — я знаю и вижу. Приходи через год. Ну, если что вдруг — тогда сразу звони. Пока.

***

Терпения не хватало никогда. Или сразу, или никак. Зато хватало упрямства. Выкройка? Ага, сейчас. Мы и на глаз. За ночь.

Ну и ничего, что ногу не поднять и молния расползается. Зато сам. Клёш! И на школьные танцы успел.

Девчонки уже заметили и с любопытством рассматривают обтягивающее спортивные ноги чудо из зеленой брезентухи. Я свечусь от гордости.

—…неужели сам? У тебя и машинка есть?

— «Зингер»! Даже с моторчиком.

— Сашка, тебе надо модельером.

***

В приемной комиссии не поднимая головы на подающих документы механический голос бубнит:

— Девушка! У нас конкурс медалистов. А у вас три четверки. Следующая…

Не убираю документы.

— Вы что? Сказано же было — только красные дипло…. Ой. Мо-ло-дой человек?! Вам… Давайте! Давайте же!

— Но у меня же две четверки. По-русскому и…

— Да вы что? Это девушкам. Маша! Смотри — второй… Глянь, какой красавчик. А твой еще не ушел?

Нас двое, и мы даже не познакомились. Мы стоим у дверей Текстильного института. Наши документы только что приняли на самый блатной факультет — дизайна.

Мы стоим и курим.

— Слушай, это полный пиздец. Там же одни бабы.

— Даааа. Вот попали. Не, это засада. Да и мужики засмеют. Бабский факультет.

— Эт точно. Надо валить.

…………………………………….

— Мальчишки, вы чего?! С ума сошли?! Как, забираете документы?! Машаааа! Они забирают документы, оба! Машааааааа! Мальчики!!!…

***

— Геннадий Петрович…

— Саша? Заходи. Ты же в аспирантуре. Какими судьбами? Твои сейчас на кафедре. А у вас теперь экономикс — прям по-западному. К нам-то с чего? Я своих через час собираю. Паша тебя всё спрашивал. На докторскую идет.