Антон Осанов — Полёвка в потоке Юнга

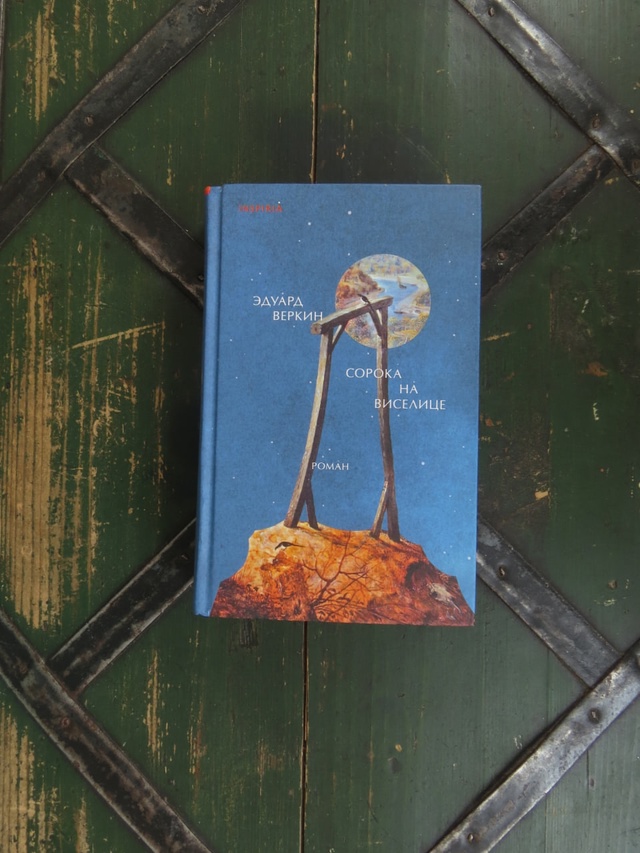

Этот текст волновал меня ещё с апреля, когда «Сорока на виселице» была намеренно прочитана в просыпающейся омской степи. О гностицизме, о графомании, о лучшем русском писателе наших дней и о том, что не так с его прекрасным романом. Эссе может показаться странным или произвольным, но оно лишь ведёт двойной разговор с миром «Сороки». Антон Осанов

Полёвка в потоке Юнга

Ранним апрелем небо в омской степи похоже на небо Регена. Тоже войлочное и нескончаемое, словно кто-то смял невозможную фигуру и накрыл ею сухую траву. Синхронизироваться с потоком Юнга хотелось там, где белые волосы ковыля свидетельствуют бесконечное. И вот, в самом начале своей космической головоломки Эдуард Веркин неожиданно объявляет:

Апрель, степь, небо…

Синхронную физику не интересуют совпадения. Её занимают закономерности. Пусть даже самые архаичные.

Создатель актуатора Дель Рей вместо репликации собственноручно печатал книги. Сонбати в эпоху белковых компьютеров собирал действующие арифмометры. Афанасьев любил виниловые пластинки и коллекционировал анекдоты о синхронных физиках. Самый свежий, тот, что он так и не успел записать: «Шёл синхронный физик по Регену, видит — актуатор. Сел в него и сгорел». Вы понимаете, почему именно этот анекдот? Он очень важен, на него нужно обратить всё внимание! А Сойер… придумавший всё Сойер никогда не закрывал двери и крошил о старомодную доску мел, будто математика была ещё так юна, так юна…

В стратегии «Master of Orion» сложно договориться как раз с булрати. Они не хотят заключать даже торговый договор! Только дань! Только отдать планету! С такой-то мордой, ещё бы.

«Поток Юнга» — это цикл из двух рассказов и двух повестей, а теперь и романа «Сорока на виселице». Эдуард Веркин вновь навёл в нём снаркианский морок, где важнейшие вопросы мироздания окружают бубны, мыши, клопы и, конечно же, бамбуковые удочки. Персонажи вновь асексуальны (Веркин вообще чистый, не задетый писатель), а главный герой тот же отстранённый комментатор, по сюжету ещё и когнитивно замедленный. Приём тоже веркинский — знаменитый косой стежок, когда убежавший вперёд диалог пересекается запоздалой мыслью рассказчика. Детали как всегда причудливы: гагара и томагавк поменяли орбиты, но всё ещё удерживают читателя в гравитационном колодце комического и тревожного, почвенного и фантастического.

С плоского степного неба часто падают облака. Синхронная физика в тупике вот уже триста лет.

Роман размышляет об этике науки, онтологии полёта, скорости зла, преодолении смерти, о влиянии эстетики на физику и слов на аэродинамику, размышляет как взбалмошным футуристическим языком, так и афористическими парадоксами, иногда просто шуткой, даже розыгрышем. Тест на умственное развитие: что гениальнее — воздушный шар или самолёт? Правильный ответ «воздушный шар». Его идею неоткуда подсмотреть, природа изобрела множество крыльев, но так и не наполнила горячим газом приметный мешок. «Воздушный шар» — это открытие гения.

Но ответить нужно «самолёт».

Скрытый от глаз поток Юнга суть попытка вырваться из очевидного описания, помысел вне причинности: «странные происшествия, необычные люди, навязчивые дежавю, небывалые совпадения». Это третий слой бытия где-то за гиперпространством, который лишь иногда, когда рассеян вперёдсмотрящий, корабли задевают верхушками матч. Без потока Юнга человечество заперто, и как же пугает то, что по Веркину мы заперты даже с прыжками сквозь подпространство! Люди расширили клетку с перистых облаков до тысячи световых лет, колонизировали девять планет, узнали, что жизнь (неразумная) повсеместна, но так и остались искоркой на шпоре Ориона. Цикл Веркина пытается подступиться к пределу, высказаться о нём из ситуации тупика. Этическая это граница или пространственная, роман утверждает, что человек должен ставить невозможные цели, иначе обречён принять своё бессилие в качестве своего достижения. Нельзя довольствоваться даже галактикой. Нужно расселение по Вселенной. А если там то же самое, следует покрепче схватиться за края войда и любопытно просунуться в следующую.

Космист Николай Фёдоров был внебрачным сыном князя Гагарина.

Казалось бы, в слове «экспансия» содержится скверный эксплицитный посыл, но Веркину удаётся придать идее бессмертного расселения по Вселенной тот трогательный нежный оттенок, который даже на самом краю, у осаленного реликтового излучения, будет напоминать о важности мелочей. Сойер придумал прыжок сквозь гиперпространство при виде айсберга, Марло изобрёл репликатор материи глядя на аппарат, переворачивающий библиотечные карточки. Физика «Сороки» — это детская физика, магическая физика совпадений, когда вид дохлого тропического попугая наталкивает на дизайн актуатора, а новая космогония рождается из-за спора о мухобойке. Чересчур надуманно? Поводом для оккупации Алжира стал удар мухобойкой по лицу французского посла. Состыковка неочевидного проламывает у Веркина любые границы и тем изящно находит применение человеку — он будет нужен всегда, даже в предельно усложнившимся будущем, просто как тот, кто способен задаться вопросом, откуда стареют лестницы.

Причём Веркин лишает экспансию ещё и военного измерения. Распространение человечества должно было привести к росту его могущества, но люди превратили ближайшие звёзды в большой чулан. Там даже грызуны завелись. Все девять освоенных миров облюбовали земные мыши! На двух из них они вытеснили местных мышей. Всё стало скучно и по-домашнему. На струнах пространства-времени теперь сушится бельё. И грызуны, космос просто наводнён грызунами!

XXIV век почти доказал правильность аристотелевской теории о самозарождающихся мышах.

А ещё пчёлы… На Регене не было пчёл.

Интересно, что в Австралии тоже.

Мир «Сороки» благополучен, но в нём накапливается апатия. Растёт количество самоубийц, замедляется расширение ойкумены, наука занимается колоризацией воробьёв. Возможно, причина великого молчания в том, что другой разум у других звёзд, устав от преодоления горизонта, тоже начинает раскрашивать птиц! Когда заперт в одиночестве — камеры ли, радиуса тысячи световых — неизбежно начинаешь изучать повседневные мелочи, которые в условиях непреодолимого с ними сожительства предстают в ином свете. Очень странное ощущение. Это как вдруг узнать, что конь с шахматной доски всегда мог ходить не только буквой «г», но и «𝝅». Просто никто не пользовался. Веркин развивает старое наблюдение из «Герды»: вдруг ракушки членистоногих закручиваются, потому что такова форма нашей галактики? Следовательно, в эллиптическую по форме галактику Алкионей стоит проникнуть только для того, чтобы проверить, сворачиваются ли тамошние раковины как спираль.

Всех слов всех людских языков меньше, чем звёзд на небе.

Исчислить подобное невозможно, поэтому главный герой «Сороки», Ян, весьма прост, это переводчик со сложного на доступный, молодой человек с когнитивными затруднениями. Он наследует героям из повестей «Каникулы что надо» и «Пепел Анны». Хотя эти работы не входят в цикл, в них тот же юнговский реквизит: Академия Циолковского, вымораживание книг, планета Х, Кецалькоатль… даже ключевая для «Сороки» разница между полётом и падением присутствует в «Каникулах». Не говоря уже о малых закономерностях: проблеме с носками, синих ящерицах, семнадцатой странице… В совсем уж постороннем «ЧЯП» и то говорится о скорости зла. Эдуард Веркин из тех писателей, которые всю жизнь пишут одну и ту же книгу. Это не столько даже мета-вселенная, сколько забывчивость. Причём на уровне цикла. Так, в юнговском рассказе «Холодный нос» утверждается, что кошкам «нравится космос, они пробираются на корабли и уходят в пространство, чтобы жить меж звезд». Но в «Сороке» заявляется, что «кошки не любят космос», причём в насмешливо противоположной конструкции: «…другие животные любят пробираться на стартующие корабли, а кошки так не делают никогда». Даже если Яна сознательно вводят в заблуждение, космос романа обескошен вполне объективно, там не помнят о них, хотя раньше знали. В Веркине есть отчётливые графоманные нотки: он повторим, приёмист, часто забывает, что уже об этом писал, но это не портит его книги, напротив, наворачивает вокруг них ещё один слой плёнки, в которой так приятно шуршать. Вместо вселенной он создаёт лестницу из неё.

К слову, лестницы стареют с середины.

«Сорока на виселице» — это ещё одна такая ступенька, на которой Эдуард Веркин разбросал проволочные головоломки. В их разгадывании зачастую видят отсутствующий сюжет романа. Но «Сорока» отнюдь не лишена большого события — просто оно уже случилось, стало правилом всего универсума: человек не может пробить пространство, оставшись при этом человеком. При такой вводной было бы глупо добавлять в текст что-то сюжетное, его правильно наполнили микроскопическими происшествиями. Из-за чего роман может быть непротиворечиво объяснён десятком разных способов, а сводить детали можно в сотни малых объяснений. В чём-то бессмысленное, в чём-то увлекательное, это занятие не насмешка и не пустое умствование. Инструментальная цель «Сороки на виселице» в том, чтобы завести в то же безрадостное положение, в котором находится синхронная физика, одновременно превратить читателя в объект эксперимента и в жаждущего разгадки апофеника — такого же, как гениальный помешанный Уистлер. Детали имеют значение, но не в том смысле, что их нужно превратить в отпирающий тайну ключ. Они создают тот нестерпимый зуд, который охватывает заинтересованного человека при виде чего-то почти собранного или слегка нарушенного, какой-то асимметрии, которую будто бы легко исправить, но исправить её нельзя. Это не столько даже роман, сколько тренажёр для апофеников, чтобы те могли синхронизироваться с потоком Юнга. Отработка тупика, жуть ловушки. Хаоса добавляет неряшливая вычитка: «филолги», «гряущее», «стазис-капусла»… плохо не то, что Штайнер четырежды назван Шнайдером, а то, что проволочники принимают эти ошибки за тайный код! «Сорока на виселице» может оказать убийственное воздействие на людей с проблемами психики, так как человеку свойственно видеть агентность даже в случайных колебаниях эфира.

Для психоаналитика Карла Юнга теорию синхроничности подтвердила вовремя пойманная им бронзовка.

Поэтому совет, который нужно дать перед прочтением «Сороки»: ни в коем случае не поднимайте тамошние головоломки! Они подкинуты для вампиров, готовых потратить месяц на разгадку игры в получок, но люди с чесноком в «Киндер-сюрпризе» знают, что Веркин — это добрый враль, вся его апофения лишь обманка, путь в бок, в чулан к мышам.

Сам роман относительно понятен и довольно прост.

Внимание: далее идут сюжетные пропорчивания!

Человечество подобралось к своему пределу. В попытках проломить его, Мировой Совет ставит вопрос о применении опаснейшего фермента LC. На отдалённую планету Реген слетаются члены Совета, среди которых и недалёкий спасатель Ян. Но решающее заседание почему-то не начинается. Это всё ширма, камерный спектакль. На Регене происходит эксперимент, в центре которого находится ничего не подозревающий Ян. Cинхронные физики прогоняют через него свои концепции, пытаясь понять в чём их фундаментальная ошибка:

Мне нравилась эта их черта — и Кассини, и Шуйского, и Уистлера. Они все время что-то рассказывают, не могут удержаться. Я люблю слушать, это познавательно.

Подобно тому, как в прежней жизни Ян спасал незадачливых туристов, на Регене он должен спасти синхронистов от их ума, заблуждений, высокомерия. Ян награждён уникальными когнитивными заворотами, он мыслит по самому кратчайшему пути: «Мне сложно действовать и мыслить самостоятельно, обычно я действую и мыслю прецедентно. Алгоритмически». Ян — это такой фильтр, он отбраковывает бред, который в него загружают синхронисты. Последние слишком абстрактны, им физически необходим пария без фантазии. Поэтому в финале умудрённый герой отвечает обманувшей его Марии — нет, подруга, мы с тобой «не друзья», вы, синхронисты, со своим учителем Кассини обманывали меня. Сам Уистлер перед смертью обращается к Яну: «Ты так и не понял, Ян… Ты так и не понял, почему мы так любим все объяснять…».

Почему сбрендивший Уистлер убил Барсика?

Барсик — это носитель фермента LC: «»Жидкая свеча» стала побочным эффектом протокола «Лазарь»». Барсик не искусственная пантера («я отметил, что кровь искусственного животного пахнет как настоящая»). Сомнение Яна подтверждает Мария, замечая, что испуганный Барсик «не хотел умирать». Барсик — это кто-то из преобразившихся родственников Уистлера: «Семейное животное, — пояснил Уистлер. — Принадлежал еще моему деду. Пантера». Поэтому «Сороку» открывает ключевой для её понимания рассказ «Бабушка-удав», что вызвало оторопь даже у героев романа: «разве допустимо проводить параллели между судьбой Уистлера и рассказом “Бабушка-удав”?». Уистлер притащил Барсика на Реген, зная, что там будет решаться судьба LC, и, когда услышал, что Совет в лице лже-библиотекаря Марии подумывает запретить синхронную физику («Теперь я понял, зачем ты здесь, — сказал Уистлер»), убил пантеру, тем самым добыв и приняв фермент («Уистлер потер щеку, размазал по лицу кровь»). Это приводит Уистлера к краткому озарению, а затем к гибели. В озарении физик выдаёт главную идею романа: бессмысленно менять средства перемещения, когда нужно менять сам объект (человека) — покуда тот не изживёт в себе зло, Вселенная для него будет закрыта. «Не надо сколачивать лестницу, надо лишь дорасти до первой ступени…». Вселенная недоступна не по метафизическим, а по онтологическим причинам (в случае романа разница есть): «ведь сказано… Пока вершится зло, ты не откроешь глаз…». Роман оканчивается странным подмечанием Яна, что Совет напугала фраза, которую он, свидетель событий, решил не включать в историю произошедшего на Регене:

Последняя фраза рассказа, думаю, что именно это, вас пугает последняя фраза.

«Господи, как они сияли в тот вечер!»

И это не о звездах.

Финал романа указывает на преодоление положенного человеку предела: вместо звёзд в тот вечер засияли чистые души, о которых ранее упоминалось в разговоре с Марией: «…но если душа чиста и сияла при жизни, то жар ее может прожечь безмерный хлад. И после ушедших светлых душ в небесной тверди остаются проточины». Незадолго до смерти Уистлер бормочет о том же самом: «Барьер Хойла… Это не барьер, Ян, это и есть твердь». С чем согласуется следующая деталь: «В предельной концентрации фермент LC светится в темноте». Иными словами, простак-Ян понял, как именно можно пробить вселенский файрвол: синхронная физика не выйдет из тупика, покуда человечество не избавится даже от статистически малого зла. Отягощённый им, человек не может летать, он может только падать в заточившем его пространстве.

И это обескураживает.

Конец сюжетных пропорчиваний.

Лабиринт, который нужно пройти в романе, не соответствует сокровищу, которое в нём можно найти. Точнее говоря, в нём вообще нет сокровища. Только Астерий.

Прекрасно придуманная, достойно написанная, структурно выверенная «Сорока на виселице» не содержит того знания, ради которого её стоило бы прочитать. В романе нет не то, что гениальной, просто необычной идеи. При этом был выстроен настолько сложный и впечатляющий лабиринт, что туда нельзя было не положить достойной награды. К сожалению, такой ценности у Веркина не нашлось.

Хвост сороки длиннее её тела. Вот в чём всё дело.

Эдуарду Веркину не хватает интеллектуальной подготовки. Он прекрасный интуит, наблюдательности мог бы учить разведчиков, но ему не достаёт ума, причём книжного, просто с чем-нибудь ознакомленного. Действуя от воображения и догадок, писатель намечает впечатляющие траектории, но длить их должен интеллект, не одна лишь живость фантазии. Концептуализации российской архаики сильно не хватило «снарк снарку», антропологии — «Острову Сахалин», а «Сороке на виселице» не достало скорости убегания, с которой в космос запускают догадку. Это можно понять на примере гностицизма, который офиналивает роман:

Если скорость света конечна, то возникает закономерный вопрос — кто назначил ей предел? И зачем? Если бы скорость света была беспредельна, то Вселенная купалась бы в световом потоке, был бы только свет и свет, ни смерти, ни зла, ни скрежета зубовного. Почему после «Да будет свет» свет стал не повсеместно? Возможна ли жизнь во Вселенной, где скорость света бесконечна? Точно ли Бог создал мир, в котором свет ограничен? И где мы, собственно, находимся?

Отрывок описывает принципиальную порченность мира. Детская физика срастается с детским религиоведением: гностицизм, в общем-то, и был наивным ответом античности на вторжение ближневосточного мистицизма. Чураясь новых для неё парадоксов, греческая культура ответила синкретически и логически, попытавшись объяснить несовершенство материи убывающей иерархией её творения. Как и жители эллинистического пространства, Веркин захотел логически решить новые апофении: если скорость света в материальной среде предельна, значит, эту среду мог создать Демиург. Соответственно, секрет преодоления расстояний связан с очищением человека, преображением его в то, что не несёт с собой зла. Веркин безусловно понимает, что даёт гностический, по сути, ответ:

— В четвертом веке один из последователей Оригена написал трактат, подлинное название его давно утрачено. Этот трактат был признан еретическим на одном из Александрийских соборов, все его немногочисленные списки уничтожили. Гностики называли трактат «Простуда», а некоторые его постулаты можно проследить в поздних манихейских ересях. Если упрощать…

Получаются сияющие души, которые пробивают твердь.

Гностические нотки присутствовали ещё в «Острове Сахалин», где Бог, как и небесный престол Демиурга, наличествует вполне материально, просто очень далеко:

Миллиард параллаксов, миллиард секунд, синяя планета в системе теплого желтого карлика. Ждет, пока мы постучимся в дверь его дома.

Гностицизм неявно присущ наивным религиоведческим рассуждениям. Порочность материи и её дуализм по отношению к духу настолько простые и привлекательные концепции, что преследуют человечество вот уже две тысячи лет. В какой-то степени вся научная фантастика несёт отпечаток гностицизма, ибо говорит о сокрытом истинном знании. Стоит добавить, что важное для романа юнгианство многие тоже считают современной формой гностицизма. Сам Юнг под личиной Василида написал гностический трактат «Семь проповедей мёртвым». Психоаналитика интересовали следы бессознательного, которые он выискивал в древних текстах. Некоторые полагают, что даже процесс индивидуации, то есть воссоединения с полнотой истинного себя, был выведен Юнгом из гностической концепции прохождения души через небесные сферы на пути к божественной полноте. Того самого пути, по которому Веркин отправил души своих героев. Почему же он кажется таким… произвольным? Введя гностическое объяснение, Веркин при этом полностью проигнорировал Логос, без которого роман к финалу коллапсирует до мистического клише. Оно плохо соотносится с тайной каузальностью потока Юнга. Почему синхронизация затребовала чистоты, а не нового вида причинности, в которой закономерности и случайности являлись бы одним и тем же? В такой метафизике хитроумно сошлись бы все головоломки романа, все его афоризмы и имена. Пока что для бусин нет лески. Содержание раскатывается, забивается в щели. На место Логоса очевидно напрашивался сам поток Юнга. Синхронисты строят машину-актуатор, полагая, что с помощью неё поймут физику, но на самом деле приближаются к пониманию Слова Бога, которое и служит пределом пространству. В таком случае все ограничения на пути во Вселенную оказались бы попыткой Бога защитить человека от прямого столкновения с Логосом.

Совсем другой масштаб при тех же самых вводных.

Поэтому вряд ли «Сороку на виселице» стоит объяснять через Стругацких и Лема. Это слишком предсказуемый поворот, за которым по затылку опять огреют пухлым томом технологического благодушия. При внешнем сходстве, в романе другая направленность. Если Лем — это деревенский гений, а Стругацкие — мыслящие лирики, Эдуард Веркин похож на ещё одного щедрого графомана, Филипа К. Дика, куда как более выраженного сторонника гностических идей. Неслучайно, что роман открывается рассказом вымышленного писателя Ф. Конрада, такого же «бездарного провидца», как и печатавшийся в «Огоньке» Дик.

Слишком много совпадений, чтобы уводить «Сороку» только к гуманизму 1960-х. Веркин устремлён в совсем иную сторону, к печальному горизонту событий, где разворачивается драма космических масштабов. Как и гностики, он пытается познать ангелические по протяжённости категории, события совсем иных, нефизических сфер. При этом даже на таком удалении писатель всё ещё видит земное во всех его мелочах. Знаете… на Валдае есть можжевеловые рощи, где «в жаркий полдень, когда на ягодах закипает сахар, воздух наполняется ароматом, от которого слезятся глаза…»

Это наши «лучи Си», наш «Орион».

Встроив в «Сороку» гностический подтекст, Веркин при этом не развернул его в соответствующую доктрину. Что сразу сократило потенциал романа до набора интуиций. Они могли прожить и без философского вмешательства. В таком ограниченном виде это было вообще не нужно. Зато опять проявились графоманные черты Веркина — произвольность, забывчивость, флегматичность по отношению к собственному тексту. А ведь синхронная физика в романе напрямую называется «ересью», и требовалось совсем немного, чтобы превратить её из набора метафор в полноценное вероучение. Эдуарду Веркину сильно не хватает системности, а системность всегда берётся от упорного интеллектуального делания. Без него заходы в сторону этики и метафизики в лучшем случае остаются наблюдениями о том, что отравиться голубцами не так уж плохо.

Так что можно понять всех проволочников, лихорадочно ищущих объяснение «Сороки на виселице». Они незаметно для себя докладывают в лабиринт сокровище, которого там нет. И, разумеется, считают ошибку архитектура за оставленный им подарок.

У Эдуарда Веркина получился рассыпанный, обманный роман.

Как те облака, что падают с плоского неба.

Как мыши, превратившие всё в чулан.

Как хвост сороки, который длиннее её тела.

Такой роман и правда хорошо читать в ранней оголённой степи. На буграх уже вылезли смелые травинки, но в низинах ещё зима. Только-только проснулись мышовки. С куста свисает потрёпанное птичье гнездо. Ветер качает сухостой в разные стороны — почему-то сухостой всегда качается в разные, а травы всегда в одну.

В эти размытые дни, к вечеру, за горизонтом проступает твердь, которую мы так тщимся пробить. Едва различимая, она складывается в фигуру и, если прислушаться, можно услышать, как где-то очень далеко, на самом краю, скрипит виселица.

Но это, конечно же, ветер.

Откуда мне это известно?

Да ведь я и сам, знаете ли, с Иртыша.