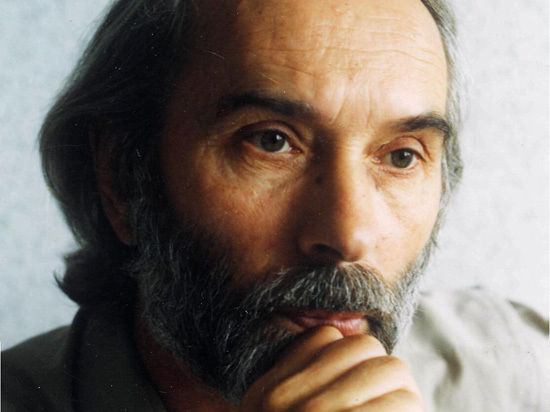

Николай Болдырев (Северский) — НАИВНЫЙ ВОПРОС КРИШНАМУРТИ

Николай Болдырев родился на Северном Урале, закончил Уральский госуниверситет, работал плотником, учителем, библиотекарем, инженером, журналистом, в том числе зам. гл. редактора журнала «Уральская новь», гл. редактором книжного издательства «Урал» (Челябинск). Автор десяти прозаических, поэтических, эссеистических книг: «Медленное море» (1995), «Ностальгия по пейзажу» (1996), «Упавшее небо» (1998), «Пушкин и джаз» (1998), «Имена послов» (2000), «Возвращение восточного ветра» (2000), «Вотчина» (2007), «Лес Фонтенбло» (2010), «Мост» (2013), а также книг-исследований о В. В. Розанове и Андрее Тарковском, автор-составитель «Антологии дзэн» (2004) и антологии И-цзин. Переводчик С. Кьеркегора, Р-М. Рильке. Л. Стаффа, Г. Тракля, П. Целана, М. Хайдеггера и др. Лауреат премии «СЛОН» гильдии киноведов СК России (2005).

Еще в ФИНБАНЕ

(кликабельно)

«Учился видеть наш мир «в ангеле»

Наивный вопрос Кришнамурти

(Заметки на полях книги)

Входит в книгу «Потаенность естества»

1

Читаю удивительные беседы физика Дэвида Бома с Джидду Кришнамурти. Из глубины своей просветленности индиец вновь и вновь задает сакраментальный вопрос: почему земляне, нынешнее поколение, которое (хотя бы культурная его элита), казалось бы, не может не понимать, что когда-то (около пяти тысяч лет назад) был взят погибельный курс на взращивание эго, не хочет и даже не пытается разорвать порочную связь с эгокультурой, с этим постоянным настаиванием на своем «Я», с влюбленностью в своё «Я», с непрерывным его подкармливанием всеми способами и веществами земли? Ведь жерло смерти вот-вот проглотит землян, аид открыто дышит нам в лицо. И тем не менее продолжается апофеоз жадного интеллекта, занимающегося крохоборством и самоизоляцией. Ведь яснее же ясного, что цивилизация всё глубже погружается во тьму моральной деградации, где война всех против всех прикрывается лишь лицемерными улыбками и лозунгами, рассчитанными на круглых идиотов. Так почему же? Почему? Почему я сорок лет говорю об этом с людьми, которые сами приходят ко мне с кричащими внутренними конфликтами, а когда я советую им: откажитесь от своего эго, оно ваш главный враг и к тому же оно еще и иллюзия, отрезающая вас от реальности, – они смотрят на меня как на сумасшедшего? Может, я действительно сумасшедший?.. Почему они даже не пытаются, почему тремя руками держатся за своё «Я»? Либо люди чудовищно тупы, либо в эго скрывается некая сверхчеловеческая притягательность, неведомая мне…

– Но ведь у них нет ничего кроме эго, вот они и боятся потерять своё единственное достояние, – говорит великому пробужденному Бом. – Кроме того действует инерционная громадность привычки; потом их пугает неизвестность: с эго, с чувством значимости своего «я» они имеют те или иные удовольствия, а что будут иметь, от него отказавшись? Но Кришнамурти недоволен этими ответами: есть что-то еще, говорит он, более сильное, непосредственно влияющее на их кровь, что её питает через эго, доставляет удовольствие. Но что? Что порабощает столь сильно людей (ведь я же говорю не о массах, а об избранных, наиболее культурно сбалансированных особях), заставляя не отвращение и ужас испытывать перед эго (ибо именно оно ведет к войнам и к алчности), а восхищаться им?

2

Влечение к красоте и самовлюбленность, нарциссизм в практике нового времени фактически сплелись до неразличимости. Кришнамурти не учитывает направление и динамику реального движения гомо сапиенса, когда теоцентрическое толкование мира сменилось антропоцентрическим, а затем эгоцентрическим. Центр красоты сместился постепенно с бога (с сакрального начала) на человека как родовую общность, а затем на индивида, на эмпирическую эгоданность. Став центром (почти божественного по полноте) внимания, эго обрело сакральный статус, соответственно эстетика стала его служанкой. Более того, едва чье-то эго, чьё-то «я» становилось сильным или «успешным», как моментально обретало в глазах окружающих все черты, действующие обольстительно, обволакивающе, чарующе. Эгоценностное в новое время неотвратимо становится прекрасным, то есть вызывает восхищение. На этом стоит и феномен моды как формы дрессуры восприятия. Стать «личностью»,то есть персоной с резко выраженным и агрессивным «я» давно уже означает сорвать эстетический успех. В кровь действительно поступает специфический сладкий яд, один из сладчайших. (Поразительный успех вульгарнейшего Маяковского примечателен). Новейшее время состоит из множественных цепочек кричащих и орущих эго. Им присваиваются звания и награды, им платятся миллионы. Кого поощрили за отказ от эго? За молчание и кротость.

Существует закон нашей юги: чем сильнее эго, тем обольстительнее эстетическая чара эгоносителя. Разумеется, есть люди, на которых этот закон не распространяется; однако их весьма немного. Подавляющее большинство рождающихся в кали-юге обречены воспринимать мир чувственно-эстетически. То есть сквозь призму брюха, секса и красоты. Красоты именно этого, агрессивнейшего измерения. Аскетика, любовь и молитва исключаются, изгоняются.

3

Культура в ее инерционном коконе, вне сомнения, космически преступна; тут я совершенно согласен с Кришнамурти. Необходима резкая смена парадигмы, если бы она была возможна в принципе. Но ведь из прогнившей ткани костюм не сошьешь. Человеческая «ткань» истлела. Такой ткани доступно лишь материальное измерение красоты. Скажем, в наше время пишется огромное количество красивых стихов. Количество высокоталантливых поэтов не перестает приятно изумлять. И однако же сама красота этих стихов работает на укрепление всё той же порочной культурной матрицы, в плену которой мы сидим, поэтизируя клетку и пространство между прутьями. Это всё то же самое изысканно обустроенное пространство «вечного приближения» к пограничью, которое никогда не будет достигнуто. Но если поэт не находится на границе с просветленностью, то какой мне смысл с ним общаться? Уплотнять мрак? Это все равно как слушать сонаты Бетховена, эти духовные грозы, в исполнении шумного виртуоза Дениса Мацуева, которому доступен, увы, лишь материальный субстрат звука. Потому так порой смешны амбиции наших художников. Многие таланты никак не могут понять, что чем бόльшую активность они являют в любых видах деятельности, тем бόльшую тьму нагоняют, ибо сами в качестве монад-персон пребывают в омраченности.

4

Многим людям кажется парадоксом, что «высококультурная» Европа, стоящая на прекрасных руинах античности, владеющая почти бесконечным материалом мифологического, исторического и метафизического воображения и мышления, буквально утонувшая в «шедеврах» всех родов, демонстрировала (по крайней мере в последние полтора тысячелетия) величайшую жестокость и брутальность, фантастическую алчность и поистине велиарову гордыню. Этическая монструозность европейского менталитета не может не поражать. Список злодеяний не снился никакому Данте. Историческая конкиста и «конкиста» ХХ (и ХХI) веков мало чем отличаются.

Однако существует, вне всякого сомнения, прямая связь между культурной накачкой и развращеннейшим эгом. Утонченность культурного ландшафта (особенно в его цивилизационном обличье), его перенасыщенность есть признак кричащей беды, симптом нищеты сердца и деградации души. Анклавы последних сатанически выкачиваются эстетикой в качестве «горючего». Эстетика – великий (и горделивейший) паразит, не произрастающий из своих собственных почв. Почвы как таковой у эстетики в Божьем мире нет. Она работает на эго, взращивая его и в свою очередь взращиваемая им.

Вот почему Европу окутывает флёр исторического самообмана, где сами толкователи и истолкователи бездн, бед и тупиков являются жертвами культурных манипуляций, они сами очарованы собственным культурным величием. Как же им что-то увидеть? Сам «ниспровергатель» Ницше умирал от самоупоения, а его «высший человек» был новой фазой культурного европейского зверя (персоной вполне эстетико-зоологической, этаким очередным «шедевром» западного всегда голодного воображения), сходящего с ума от экстазных пароксизмов нарциссизма; что было явлено в гротескной форме в феномене гитлеровского похода на Россию, а затем нескончаемых американских высококультурных поучающих «зачисток» с помощью бомб и напалма.

Мир требовалось бы очистить от этой лжекультуры, следовало бы освободиться от ее ига; а европейскую гордыню (заражающую своей методологией весь мир) надо бы лишить питательных корней. Казалось бы, для этого и пришел в своей время Христос. Именно для этого. Но что сделали с его вестью, мы знаем. Переиначили ее до обратных смыслов и энергоимпульсов. Христианство дало европейцам новые поводы для беспримерного возрастания эго, для возрастания жестокости ко всякой космической инаковости и ко всякой «непричастности», ко всякой форме «недеяния». Историческое христианство принесло новую форму высокомерия. Но этого мало.

Страшный парадокс в том, что неимоверный по силе этический ручей-поток Христа, имеющий космологический исток, в историческом христианстве дал не этическое зеркало, а бесконечную россыпь эстетических возбуждений и эгоконвульсий, всё ушло в живопись, в музыку, в стихи и в романы, заканчивая, например, рождественскими фантазиями атеиста Бродского и романом «Имя Розы» изощренного итальянского интеллектуала, чьё наслаждение эстетикой мышления и игрой воображения вполне самоценны. То есть весь космос (этический по корневищу), предложенный людям Христом, в плане социальном ухнул в пропастьхудожественных эгонаслаждений. Ибо весть Христа была индивидам, одиночкам, но не социуму, не толпе, не подиумам.

И вот наступила эпоха, когда эмпирическое эго открыто объявило себя Богом. Где же, откуда же взяться здесь энергии для новейшего «богоборчества»? Куда могут уйти те тысячи (или сотни-десятки?) душ, что жаждут чистоты?

В опыт просветления – едва ли что-то другое мог бы ответить Кришнамурти.

5

Обвал (уже даже не кризис) эго-культуры очевиден. Уже с полвека как появляются труды по осознанию конца/тупика истории как проекта полного пожирания природы. Эго-сапиенс вроде бы почуял, что с уничтожением природы уничтожается и он сам. Финальность висит в воздухе; сами потроха гуманоида начинены жаждой швырять атомные бомбы. Аморализм мирового масштаба делает невозможным сам дыхательный

процесс. Эго-творчество тоже зашло в полный тупик. Весьма симптоматичны книги Владимира Мартынова «Книга Перемен» (2016) и «Конец времени композиторов» (2019, второе издание), где эгосочинительству поставлен надгробный камень. Динамику процесса от сакрального мира, где человек благоговейно постигал одушевленный, иерархически-диалогичный космос, к мертвенно-материальному бесконечному нагромождению каменных миров, предстоящих тщеславному эгопознанию, – Мартынов показывает как процесс остывания, старения Природы, как движение по кольцу индийских юг, а в плане деградации этической – как смену фаз: иконосфера – культура – цивилизация – информосфера. Весьма тонко и мудро Мартынов понял этическую подоплеку всех этих, казалось бы, чисто интеллектуальных либо эстетических «прогрессов». (Вроде бы просто истощивших себя). На самом деле произошла космическая катастрофа смены огромной эпохи Послушания на финалистический бег Непослушания. «Непослушание – это не просто пошлая вседозволенность, беззаконие и анархия. Подлинное непослушание имеет свою логику и свои законы. По сути дела, разворачивание Непослушания есть не что иное, как разворачивание европейского субъективизма…» То есть эго-нарциссизма.

Вслушивание в живое дыхание и в биение сердца великого Существа, внутри которого мы осуществляем некую свою дыхательную одиссею, – и является основой Послушания: содружества в истине-естине. Что, собственно говоря, и есть отказ от эго, равный просветлению-пробуждению, к которому призывал и призывает Кришнамурти.

6

Человек кали-юги гордится своей «личностью» и даже именно тем, что она у него есть. У пчел и у муравьев нет эго, и потому можно подозревать, что их сознания просветлены. Но почему их благородство нас не убеждает и не вдохновляет? Читаю у Метерлинка в «Жизни пчел»: «Если улей беден, претерпел несчастья в царской семье, суровые непогоды, разграбление, – тогда пчелы его и совсем не покидают. Они оставляют улей только в апогее его счастья…» Так кто же создан «по образу и подобию Божию» – человек или пчела? Человек ведь сегодня бросает свой «улей» при первых его бедностях и «суровых непогодах», влезая в чужие сытые столы. Он готов в любой момент бросить и саму Землю, предложи ему только кто где-нибудь более сытое корыто. И при этом он с редким упоением смотрит каждый день в зеркало на свою «уникальность».

Читаем книги о китах и дельфинах, о муравьях и пчелах, о лебедях и журавлях и снисходительно говорим: их поведение предопределено, они не свободны, у пчел, например, нет чувства индивидуальности, личностной свободы воли. Мы их почти презираем за это. Но чего стоит наша свобода воли? Она козявочная. А в целом мы предопределены в поведенческом стереотипе ничуть не менее пчел.

7

Культ личности, вне сомнения, синхронен культу красоты. Собственно, саму замкнутость культуры в капсуле (как отдельной отрасли производства красоты) человек рассматривает как свой грандиозный успех, полагая сияние красоты (как формы товара) смыслом и оправданием существования. Изготовив это маленькое искусственное солнце, современный человек восхищен собой как отдельным креатором, поставившим в центр мироздания себя возлюбленного. Так что даже почти все его молитвы на самом деле – самому себе. Создав этот мир коллажа, этот герметически укрытый от стихий мир угрюмой меланхолии (погруженность в «себя» не может не быть источником меланхолии и тоски), человек сотворил солнце рукотворной красоты, все жертвы этому солнцу ставя себе в высшую заслугу. Всё достоинство своих гуманитарных трудов современный поэт и художник видит в усложнении своего языка, в утолщении символических фильтров и всего ментально-образного ландшафта, в предельном уплотнении и укрупнении ментально-психологической рефлексии, из которой извлекаются чарующие ритмы мельчайших, почти внутриатомных движений внутри «я». И всё это бросить? Стать никем и ничем? Смиренно и нище повернуться к живому таинственному, совершенно не технологическому космосу, стать учеником в науке слушания и послушания? Для такой остановки и разворота, вероятно, уже слишком поздно, человек слишком далеко зашел. А может быть еще чуть-чуть не дошел до места того отчаяния, которое могло бы быть осознанным как таковое. Современный поэт/музыкант держится за свою культурную сложность как за хвост волшебной птицы, он пестует свою рафинированность денно и нощно, как же он отдаст всё это своё достояние за простоту молчания. Ведь в мудрости нет ничего нового и значит нечего будет продать. Ведь тогда не слова и ритмы будут важны, а то, что за ними стоит. Да и красоты не будет, но явится нечто неопределимое, неназываемое, то, что древние китайцы укрыли в туманности слова «дао», мерцающем для мудреца в каждой вещи и каждом ритме: субстанция неразложимой на части целомудренности, частью которой мы являемся. Блаженство диалога с этим сущим неизрекаемо-велико и превосходит любое описание, – неустанно повторял Кришнамурти. Однако на эго такие посулы не действуют. Эго должно дойти до точки полного отчаяния и предельной тоски, до рвотного отвращения к себе. Посредством этого отвращения явится внезапное понимание, что никакое даже самое утонченно-изощренное улавливание оттенков в переживаниях «я» ничуть не приближает к осознанию смысла Всего. Две тщеты, сойдясь, могут дать то чувство мертвой, темной бездны, из которой захочется бежать во что бы то ни стало.

8

Красота в кали-юге таинственным образом связана с успехом, силой и в конечном счете с волей-к-богатству. Красота – это совращающее цветение богатых жизненных сил. И отыскать корни той, истинной, позабытой красоты, увидеть ее из-под румян и штукатурки красоты новейшей, – громадный труд. Есть ли те, кому он по силам?

Архаическая (назовем ее так) красота, красота бытийная не есть, собственно, красота, если мерить ее современными рецепторами. Фрагментные ее определения мы можем найти к текстах, пограничных с двапара-югой. Лао-цзы пишет о дао, то есть о праоснове бытия, о таинственном пути универсума, о сущностном в сущем как о неопределимом словами. И если можно уловить присутствие дао в вещах, то лишь в виде некоего мерцания-свечения, некоего в них трепета. В этом смысле красота не есть «объективная» данность, она граничит со способностью улавливать это таинственное, за-мирное мерцание.

Красота (архаическая) не есть то, что доставляет удовольствие, «незаинтересо- ванное» и бесцельное. Она именно спасает и целит. Красоту в «мифические времена» (Орфей, Аполлон, музы и т.д.) А.Ф.Лосев называет «стихией магии и религии». Она непосредственно связана с мифом и истиной. Синкретическая поэзия древности непосредственно одухотворяла племя, каждого его члена, вливало дух, оживляло интуицию, пробуждала ее у тех, у кого она заснула. Архаическая красота (не бывшая красотой в нашем смысле слова) оживляла связь человека с богами Земли, делала ее ощутимо реальной. Источник красоты (которую следовало бы называть не-красотой, и лишь понятая так, она становится именно тем, чем она была) – не человеческая игровая самость, а космос, играющий в свою игру и передающий нам свои импульсы. Различие двух типов красоты, точнее – намёк на это различие можно найти в таком наблюдении Лосева: «Вообще говоря, подлинное античное искусствоведение есть астрономия или её часть (в противоположность новоевропейскому романтизму, где, наоборот, астрономия, как, например, у Шеллинга, оказывается частью эстетики)…» В новое время всё становится частью эстетического, эстетика подмяла под себя весь мир. Весь так называемый космос, практически «прихватизированный» и прагматически пристег- нутый к «нуждам» человека, стал рассматриваться сквозь призму нарциссического удовольствия от пикантных диспозиций, организуемых измышленными «законами красоты».

Архаическая красота и её чувствование вырастают из наблюдений за «движением светил», вслушивания в музыку сфер и постижения мифического смысла интуиций, ни в коей мере не психологизированных. Искусство даже еще в начале кали-юги, в частности у древних греков было ремеслом и потому ценилось невысоко, точнее – не обостренно отдельно. Красота шла из практического приобщения к тайне бытия. Прекрасным (самым прекрасным) было искусство мудрой жизни. В этом пункте мы особенно отчетливо видим громадную дистанцию между источником красоты (не-красоты) архаических эпох и красоты сегодняшней, где поэт, музыкант и художник – это прежде всего и главным образом артист. То есть создатель эффектов и иллюзий, мизансценист, цирковой трюкач, шоу-менеджер, имитатор, игрок в аллюзии и намёки.

Современный поэт «самозаконно» играет всеми реалиями, включая религиозные символы, изымая из них всякое реально-духовное и экзистенциально-мифическое содержание; всё идет в ход во имя «звука» и «ритма». Соблазн в чистом виде. Эстетический театр чучел.

9

Даже еще у древних греков космос постигался как живое божественное тело в своем триединстве, соответственно и человек воспринимался как малый космос. Человек еще не возомнил себя «личностью», автономной монадой; не закрылся и не забронировался. Еще не появились символ и метафора: мир постигался не в зеркалах, а в непосредственной данности. Фантазия не была в почете. «Место фантазии занимают здесь эманации из первоединой основы бытия» (Лосев). Человек кормился из космоса (внутреннего, разумеется), из его корней. Окормление из «самого себя», из фантазийно-символически-метафорической сущности интеллекта начнется чуть позже, абсолютно перевернув всю парадигму, в результате чего человек отвернется от бытия, утратит это блаженство, развернувшись фронтально к личностному измерению собственной психики. В итоге солипсическая эпоха стремительно соорудит гигантскую фабрику эстетики: всё станет её частью.

Собственно, никакой красоты как отдельного явления или фермента в архаическую эпоху не было, и это, разумеется, великий плюс: целостность не была тронута тлением и разрухой. Скажем, даже еще у античных философов (уже чуть задетых рефлексией кали-юги) не было учения о красоте, но было учение о катарсисе, в котором, как известно, этическая энергетика была более значима, чем эстетическая. Искусства в современном смысле древние греки не знали, и потому любое наше толкование оставшихся артефактов – ложно, надуманно. Искусство было у них частью бытийства как естественной встроенности человека в питающий его космос. Потому главная функция искусства была врачующе-исцеляющая. Всё предельно ясно и недвусмысленно. Никаких артистизмов, символизмов и метафор. Каждая вещь равна самой себе, уходя в свой божественный исток и корень; за каждой вещью бог, вполне реальный, трехипостасный. Ведь и древнегреческий дом был космосом, вполне реальным и трехипостасным. Вот почему они ничего не искали за его пределами.

Идеальным «произведением искусства» (если бы они могли мыслить такими терминами) был для древних сам космос, «мерами возгорающийся и мерами затухающий». Что такое «архитектура» у греков? Храм. Что такое «скульптура»? Статуя бога. Соответственно, музыка никогда не была самоценным источником удовольствия для нервно-психических рецепторов, но была частью магически-обрядового действа. Равно и греческая трагедия ни в коем случае не была «театральной постановкой» с профессиональными артистами, но была она мистерией с целью катарсиса (путь к пониманию сути которого мы утратили).

Современная красота есть результат утраты целостного восприятия мира, утраты корневой интуиции. Она есть главный симптом капсулизации в эго существа, которое когда-то было космосо-центричным, бого-центричным, мифо-центричным. Красота (не-красота) «на самом деле» не живет некой отдельной жизнью в отдельном измерении. Она слита с бесчисленными ингредиентами блага, которым является космос (как мистическое единство тела-души-духа).

Предельно формализовавшись, современная поэзия требует для своего «совершенствования» всё более утонченных знатоков и адептов, способных поддерживать символико-аллюзивный уровень «игры в бисер», где задано заглавное правило (по истокам нарциссически-товарное): давать новизну и музыкально-сексуальную чару во что бы то ни стало. Поэзия выродилась в игру в красоту (в последнее время в ироническую, циническую игру). Она стала разновидностью артистической деятельности, то есть чем-то невсамделишным. Поэт играет словесную роль. Кто он на самом деле (ангел, демон, святой, вампир), никого не интересует; важен товар. Ведь человек сегодня везде лишь «играет роль». Как целостного бытийного существа его уже нет. Всю мировую культуру современный поэт и художник воспринимает как череду масок, эмблем, эстетических символов; и он играет ими с чувством лихого актерского превосходства, с издевательским хохотом за сценой над теми, кто пришел сюда «как в храм». Он самодоволен, не понимая что выброшен из бытия в фиглярство, где он может принимать сотни поз, однако это кривлянье тешит лишь таких же кривляк; мироздание же равнодушно ко всему этому маскараду. Это-то и есть подлинное отчуждение человека от своей праосновы.

10

Человек был некогда именно совращен в социализацию, хотя изначально, по естественной своей дхармической сущности он рожден существом природным и одиноким. Существо первочеловека, его истинный космический корень – одиночество и отрешенность в ряду «братьев по разуму». Хотя и отнюдь не одиночество посреди мириад существ реальности, посреди птиц, зверей, рыб, насекомых, растений и деревьев, видимых и невидимых сутей, посреди богов и полубогов, посреди стихий низинных и вышних, одним словом,посреди и внутри громадной мистерии Дао, в которой он занимал отнюдь не последнее (однако отнюдь и не царское) место. Да человек и не был создан как рой, или стая, или табун. Бог сотворил Ада и Еву. Я бы предложил понимать это буквально, а не как метафору человеческого рода. Они были рождены и поселены в Эдеме, и существо их блаженства заключалось в целостной растворенности в сущем, в невыделенности «я». А посему в отсутствии всего позднейшего инструментария отчужденности. Не было точки, из которой мир может оцениваться, то есть подвергаться расщеплению и анализу, экспертизе и оценке, не было точки распада мира на атомы. Мир целомудренно льнул к Адаму и Еве; то есть покоился в себе в непрерывном таинственном движеньи, создававшем все истоки магии. Не было точки соблазна выйти из кротости, вообразить себя чем-то более высшим, чем все другие индивиды в сокровенно-сущностном, медленном потоке превращений. Не было еще вкушения яблока с древа «познания добра и зла». Ни зла, ни добра еще не было; не было еще ни красоты, ни безобразия; не было еще ни лжи, ни истины. Адам и Ева любовно вкушали таинство бытия, сообщаясь и между собой и со всеми иными существами языком интуитивно-целостным, сердечно-ментальным. Ничто не расщеплялось, не дробилось на символы и этикетки. Не было ни ума, не безумия. Всем правила энергия недеяния. Адам и Ева до падения – прообраз неэгоцентричного бытия. Вероятнее всего, в саттье-юге так и жили: обособленно, так, как рекомендовал даже еще Лао-цзы: «Пусть соседние селения будут в пределах видимости,/ И будут слышны лай собак и крик петухов в них, / А люди до самой старости и смерти не будут знаться друг с другом». (Перевод В. Малявина). Для Лао-цзы как человека знающего антропологическая отрешенность есть непременное условие пребывания в Дао, в его таинственно-неизреченном потоке, в потоке сакральной Причастности. Это основополагающее условие. Вот почему, кстати, все попытки экзистенциального понимания Лао-цзы или Чжуан-цзы вне реальной практики самой чистой отрешенности заранее провальны; все такого рода попытки есть эстетические пируэты, не более того. (Не случайно доступ к реальности, запечатленной Чжуан-цзы, даже такой природный мистик, как Мертон, получил лишь укрывшись на многие годы и десятилетия в самом суровом монастыре). Чем в более суетный и плотный поток соприкосновений с другими людьми входил человек, тем неизбежнее просыпалось в нем и организовывало себя эго. Эго формирует соревновательность (система обороны-нападения) внутри современного социума, ведущую ко всем страстям и порокам, в том числе к жажде первенствования, богатства, к культу роскоши, к обостренному «чувству красоты» и т. д., и т.д. Одинокому всё это не нужно, ему не с кем и не в чем соревноваться, он чист от сравнений и от зависти, чист от беспокойства, что его «обойдут» или «не заметят, не оценят». Одинокий не ощущает себя предметом или продуктом на человеческом рынке, на «ярмарке тщеславия».

Социализация убивает и убила естественную религиозность в человеке. Для чувства Бога (Дао) нужна Единица. Лишь к Одинокому вхож Бог. Таков, следовательно, был сам замысел Бога о человеке. А что такое толпа? Это скопище «я». Это гипертрофированное эго, забронированное против Дао всеми бронями, какие только существуют.

Современность убила одиночество как благо. И в то же время согнанные в муравейнки люди, сдавленные безумной множественностью контактов, не владеют собой, накаляясь агрессией самозащиты. Как они могут услышать голос Дао, возвещаемый Кришнамурти или Лао-цзы? Они в плену. Им внушили с детства, что человек – социальное существо, им вбили эту чудовищную ложь почти что в саму генную структуру. И все же вспомним об Адаме и Еве, об их ранней поре, вспомним блаженное бытие Чжуан-цзы, или Догена, или Сковороды; вспомним блаженного Серафима, блаженных Пришвина, Сент-Экзюпери или Сэлинджера или позднего Гессе. Всех их вскормило одиночество. Назовите это уединенностью или отрешенностью, я же назову это потаённостью: первоисточником сокровенной тайны.

11

И все же сколь могущественна была сила этой тяги, вырвавшейся из-под контроля Дао. Сколь мощным оказалось это постепенно втянувшее нас в коллективы влечение, эта тоска по другому «я», по другой (похожей на твою и не похожей) страсти фехтовать и пускать чувственно-ментальную пыль, входить в бездонные анклавы эротической тяги, отдаваться и сопротивляться зовам крови в воображаемой безконечности переборов и случайных встреч, делающих каждую ночь последней. Какие протуберанцы поэзии высекла эта искра, взошедшая в костер. Громадная культура чувственных обольщений была пущена в ход. Вот этого и не знал и потому не понимал изначально просветленный Кришнамурти со своей прозрачно-ангельской кровью, уже давным-давно очищенной от мутных каннибалистки-похотящих, конкистадорско-алчных «витаминных» добавок с люциферова стола. Как мог понять этих приготовишек уже давно окончивший весь высший курс Кришнамурти, как мог понять их вполне големную страсть к чревным утехам, в безконечном расковыривании язв паха и воображения, в безконечных соревнованиях по фехтованию словами и символами. Ангел залетел не в свой эон. Изумленный человеческой суицидальной глупостью, он воскликнул: что вы делаете, отойдите от пропасти! Но плясать над пропастью давно уже стало любимейшим занятием этих полулюдей-полуобезьянок, воображающих себя Заратустрами. Они давно уже привыкли любить себя и восхищаться собой. А тот, кто этого не делал, быстренько отбраковывался. На то она и юга омраченности: черна как провал, тот, что ниже бытия.

В оправдание можно лишь сообщить Кришнамурти, что этот танец над бездной отплясывают сплошь новички, они впервой на матушке Земле и еще ничегошеньки не поняли. Они просто пьют ее живую кровь. Это каннибалы ее морей и рек, ее почек, печени и легких, ее сердца и глубочайшей как небо души. Они просто пьют и копают в ментальной земле, опьяняясь копаньем как таковым.

12

Какие два поразительно разных существа homo предстают нашему сознанию! Две абсолютно разных вселенных. Мы видим, что изначальный проект подразумевал существо, полнота внимания которого должна была устремиться в восприятие бездонно-многослойных и чарующе-поразительных вибраций Дао. Этот человек должен был вырасти в монблан, а он зациклился на жалком нарциссизме, безконечно пережевывая отрыжку своих собственных рефлексий на свои актерского уровня мнения и пургу мозговой возбужденности, которая завлекла его в нелепый гонор «преобразователя миров», пахнущий адской ловушкой. В сущности это и значит пре(о)дать первородство за чечевичную похлебку.

Западная педагогика открыто объявляет смыслом образования не пробуждение образа Божьего в человеке, а социализацию, то есть искусство угождения законам социума.

Возьмем трагедию Гамлета как архетип. На что принц тратит силы своей гениальности и саму жизнь? На борьбу с социумом, который ему чужд по корневым импульсам. Кажется, Лев Выготский писал, что суть трагедии уходит в молчание Гамлета, эту суть ему некому рассказать. И сам Горацио ничего кроме внешних событий не знает. То есть он ничего истинного рассказать о Гамлете не сможет. «Остальное – молчание». И так во всей истории людей и мира.

Человечество движется к финалу, который уже предсказан: «В последние дни взалкают и возжаждут люди, и станут искать воду, увидят – блестит, пойдут туда, а это – золото…»

2018 г.

Потаенность естества (Рассказы, дневниковые рефлексии, эссе). – М.: Русский Гулливер, 2020. – С. 586 — 596.