|

О ТВОРЧЕСТВЕ ВЛАДЛЕНА ГАВРИЛЬЧИКА

Шкипер Гаврильчик любил обвязать битинг тросом основательно и в избытке добротности с легким щегольством. В точности швартовки шаланды прозревал свой эстетический престиж. Впрочем, на палубе этой плав-единицы тюлькиного флота я заставал его не часто — он просиживал в каюте у мольберта. А когда поднимался наверх, дело делал неспешно и точно, уверенный в результате, смакуя процесс. Мне кажется, в таком духе срублен собор в Кижах и расписана вятская игрушка прошлого века.

Стихи Гаврильчика почти просты и очень забавны. Но нет подвоха, есть секрет без лукавства. Не тайна мистика, а секрет мастера. В какой степени сознает он сам, что это — игра? Без нее искусство или дряблей, чем должно, или серьезней чем нужно. В Кижах избыток: двунадесять куполов это игра в собор. Не храмом же назвать это «изделие духа», построенное топором и долотом. Для Гаврильчика искусство не храм, но больше, чем мастерская. Кстати, не слышал я, чтобы называл он себя поэтом. Было другое слово собственной Гаврильчика чеканки — маразмарт. Сказать еще достовернее, термин мог возникнуть, когда философ по образованию, Костя Иванов и живописец Владлен Гаврильчик в усилии совместного веселия сочиняли пьесу, очевидно, об электромонтере товарище Махалкине.

Неважно в каком хронологическом порядке, однако Гаврильчик приспособил новый худметод к сфере ваяния. Ведь образы драматургии всегда оказывали влияние на творчество скульпторов. Итак, Гаврильчик начал коллекционировать шарики, шайбы, болты и подшипники. Когда б вы знали из какого сора растут стихи, — писала Анна Ахматова. Из подшипников вырастала скульптура в стиле маразмарт. Думаю, Гаврильчик был счастлив, даже если страдал от радикулита, нажитого в мореходстве. Бессюжетная металлическая скульптура уводила художника от проклятых вопросов. Не о судьбах русской интеллигенции идет речь. Самым проклятым вопросом было — где достать сюжет? Рассказывают о французе Курбэ: ходил с компанией художников в лес на пленэр; пока другие искали приличный ландшафт, он садился на первый пень и писал, что видел. Гаврильчик не сел бы на один пень с Курбэ. Владлену был абсолютно необходим сюжет. На его картине поэт читает элегию стаду свиней. /А пропос, аналогичные кадры — в фильме «Первая любовь» по Тургеневу, Максимилиана Шелла — ККК/ На другой — бравый лейтенант, переполненный чувством долга, нажимает кнопку атомной войны. Метафора понята художником буквально. Таков же его автопортрет с музой. Муза походит на жену, но конечно, не в тот момент, когда пилит.

Среди передряг обыденности видел я, как полно он принадлежит искусству. Судьба прикасалась не в лайковых перчатках. В коммунальной квартире клетушка — и мастерская и спальня для трех поколений семьи. На платяном шкафу баррикада готовых картин. Поставить их негде, развесить некуда. В достоевском околотке, на разночинной Коломенской улице /жил когда-то там В.В.Розанов/ я видел Гаврильчика не только «славянским витязем», как назвали его в «Аполлоне-77». Требовалась интенсивность внутренней жизни, чтобы из-под гнета того быта и ярма того бытия всегда явиться в веселии духа в стихотворении и в картине.

Если говорить о вееньях подхваченных художником Гаврильчиком, Панков — одно из них. Случай доказал мне, как любит Гаврильчик примитив в живописи. Позвал однажды показать свое открытие — картины Панкова, «повешенные» где-то в закутке музея Арктики и Антарктики. Писал Панков, как самоедский бог на душу положит; не проиграл от неведения истории искусств. Теория о художниках в те шестидесятые годы у Гаврильчика была довольно определенная: тот художник, кто рисует и любит это делать. Панкова же ценил за самобытность, не за этнографическую традицию. Самобытность относится к сфере «как» в той же мере, как тема относится к сфере «что». К а к в искусстве шире, чем только техническая категория. К а к в искусстве — это его существительное, то есть предмет эстетического восприятия. Ч т о в искусстве — это его дополнение, то есть смысл второстепенный. Ходили мы с Гаврильчиком на выставку современного бельгийского искусства в Эрмитаже, обстоятельный зритель: пока я неторопливо приближался к четвертой от начала картине, он обежал выставку и предложил уходить.

Все увидел? — спросил я.

— Увидел, к а к они их делают.

Его первая персональная выставка была устроена в Доме архитектора. Картины смотрелись несколько сиротливо в просторном помпезном зале. Или я, привыкший видеть эту живопись в коммуналке на Коломенской, не готов был к иному восприятию. /Опечатка: было — «комнатушке», но, полагаю, и комнатушка была — в коммуналке — ККК/ Публики собралось немного — к открытию, по крайней мере: догутенберговская реклама и неисповедимые пути российской информации. От волнения Гаврильчик ходил по залу с осанкой морского офицера на параде. Я бы назвал эту выставку исторической: ибо была предтечей будущих выставок неконформистского искусства в Петербурге.

Среди художников, которых я знал лично, не видел ни одного, в ком было столь же мало всяких «экстра», то есть довесков сверх действительно нужной потребности. Художественная простота живет естественно и оставляет жизненное пространство для игры. Экстравагантность не от избытка творческого электричества. Она всегда стилизация. Избыток ведет к новизне подробностей и своему стилю. У Гаврильчика художника свой стиль — откровенный, наивный, игривый, детальный и сбалансированный.

В шестидесятые годы и в начале семидесятых Гаврильчик смотрит на свои стихи, как на некое творчество налево. Живопись остается делом смысла и призвания, стихи — игрой. Как и в своих картинах, в поэзии он предпочитает сюжеты, нелепые до оторопи. Реалии этих стихов — карнавал абсурда. Лирический герой «шкандыбает» в аптеку за пирамидоном, задумчиво говорит фармацевтам «добрый вечер», застенчиво покупает таблетки и довольный собой уходит в лирическую «даль», чувствуя, что совершил хороший поступок, отказавшись купить презерватив. Сюжетные ситуации как обрубки снов, и подобающий способ для их выражения — обрубки слов. Нельзя сказать, что эти отломанные слова-сокращения совершенно неожиданные. Мы могли бы ожидать их появления в официально-газетном пласте изнасилованного языка. Но никто до Гаврильчика не сумел так утрировать: «Период захсолнца, пора лирмгновений»… И особенно следующее: «С любдевой стою в коллективе растений». Каждая из этих лексических кикимор — целый рассказ, как например, слово «Ленгорсолнце». В одном слове содержится описание примет века, его духа, его искусственности, картинка бреда и гротеск.

Живопись раньше предприняла попытки освободиться от литературности, чем литература. Предвзятая концепция и по сей день творит литературу услужения и литературу развлечения. Обэриуты были пробой восстания против литературы предвзятого типа, литературы умысла, которая является суррогатом литературы замысла. Спонтанность творчества возможна, если поле видения и способ видения не скованы принципом. При таком внеидейном видении возможно появление спонтанного стихотворения «Колбасники, едритвою, сошлись на карнавал». Прочесть его — что за вздор! Но сколько неожиданности, какая выпуклая, веселая околесица. Стихи Гаврильчика снимают с непредвзятого читателя обузу прошлого, отработанного, ненужного смысла. А освобождение от затвердевшего здравого смысла, от инерции здравого двумерного смысла — само по себе переживание поэтическое.

Стихи Гаврильчика могут вызвать недоумение, а у читателя, мыслящего в основном логически, — желание спросить: почему они написаны? В том-то и дело, что причина не должна являться шаблонной. Это Это причина, для которой и название подыскать трудно. Стихотворение становится органическим следствием этой причины и ставит нас ближе к спонтанной реальности, чем процесс логического мышления.

Мир, где живут эти колбасники, фармацевты, «молодые организмы» — это замкнутый космос лирически настроенных заводских манекенов /»заводных» — опечатка, но какая! — ККК/ и их идиотских поступков. Но есть еще одна неожиданная особенность: этот гротескный механический космос соткан из очень добродушной субстанции. На поэтической выставке Гаврильчика человек, ничтоже сумняшеся, подражает манекену, а кукла, «вращая большими глазами», воображает себя разгневанной женщиной. Лирический герой намерен «прибыть» к своей «любдеве» «на предмет поцелуя». Знакомый канцелярский жаргон в поэзии Гаврильчика становится кукольным театром. Наше зрение проясняется в художественном присутствии режиссера этого театра марионеток.

/Май 1981, Монтерей/

|

«Когда сатИр залез в сортирИ за собой потом не вытер,И виночерпий, взяв потир, СатИра из сортира выпер —Он в оправданье приводил

Все ударения на «крАтер»,

И что в сортире нет воды,

И что виновен в этом — сАтир.»

/Павловск, 1966/

.

.

«Анис, ананас, кипарис,

Налево, направо и вниз —

Уходит Парис на карниз,

И губит себя Адонис

От пива с утра…

Анонс, анОнас — всё в прононс,

Изящный французский язык…»

/Гран-Борис, 70-е/

.

.

«Харибда, Сцилла, фиговый листок,

Уже не penis…»

/»Алые пениса»/.

.

.

«Он робок. Но в руках дрожит цевница.

Так целится в напрасное стрелок.

Не кресло, но: кресало и брелок,

Бретёр, обретший в Азии царицу.»

/Клиника Павлова, 1969/ |

Традиция: мадам Курдюкова, Козьма Прутков, Бродский /не читал/, обэриуты /Олейников/, «Очерки бурсы» /читал/ — ЯЗЫК.

Языком говорят все, даже профессора и дантисты. Правда, профессора зачастую говорят языком «заумным», особенно, когда не по матушке. Понять их трудно. Еще труднее понять: зачем? Лотман пишет, Холквист пишет, Джексон пишет, Сидней пишет, Левин пишет /пейперсы/. Читать это всё одно — некому. Гаспаров — и тот пишет. Померанец — подавно. Эткинд написал книгу в 800, почитай, страниц, о том, как его выперли из Союза писателей, а потом и вообще — из Союза. Народ бы выразился по этому поводу, если не однословно, то односложно: «…..!»

Гаврильчику — под пятьдесят /или за/. Т.е., в возрасте профессора. Написал же он — неизмеримо меньше. Меньше даже аспиранта, скажем. Но… «Беня говорит мало, но говорит смачно. Беня говорит мало, но хочется, чтобы он еще что-нибудь сказал.» — неточно цитируя Бабеля. /Это чтоб профессора меня не поправляли/. Читал я тут в тухлом Йейле, «Биробиджан» на смеси тюркизмов и идэша с лагерным, «Башню» на 7-ми языках, заметили: не там ударение в слове «купно». Больше — ничего не заметили. Не заметили основу — ЯЗЫКА. Да и зачем он им?

Гаврильчик — художник. Причем художник-примитивист. И поэт-примитивист. Что по нашим дням — крайне редко. В большинстве, в пику безграмотным членам Союза /и не менее безграмотным редакторам и цензорам/, поэт «хочут свою образованность показать». Показывают. Гениальный ученичок мой, Боренька Куприянов, вошел в историю двумя строчками: «Замечательный ВЫКРЕСТ нательный» и «Прикованный, но не ЦЕПОМ, а чьим-то взглядом». Архаичное «чепь» его не устраивало. А о выкрестах не будучи обрезанным, он знал лишь по наслышке. Отчего в «Карамяне» появилось:

|

«Им читает Куприянов, юный выкрест,

чтоб цепом его и молотом по яйцам,

что Охапкин дал штаны ему на вырост

гениталий, о которых не поётся…»

|

Куда денешься? Владислав Лён сочиняет стихи «по Далю», перемешивая онаго с геотектоникой и палеозоем. Нео-нео-акмеисты /второй заход или «завод»/ начиняют стихи греко-/добро бы, латинской!/-соцевской лексикой, а всё потому, что русский советский язык — обрыд. Не можно им говорить, а уж читать его — и подавно! И однако же, он существует. «И с этим приходится мириться», говоря Ильфом.

2

Но мириться можно по-разному. Мириться можно и с языком Ахматовой, состоящем, по приблизительному подсчету, из 600 слов /см. концепт «Гардероб Ахматовой»/. Другое дело — пользоваться.

Что меня отвращает во всех моих друзьях, учениках и соперниках — это омерзительно-беспомощное отношение к лексике. У подавляющего большинства. Даже «деревенщики», воспеваемые Исаичем — и те знают язык своей — не скажу, губернии, но хотя бы района или области. Знают пусть на уровне Есенина /не Клюева!/, но хоть — знают. Поэты же — не знают языка, пробираюсь к нему ощупью, по-книжно. При этом выбор книг для чтения -определяет и лексику пользуемую.

Я писал и повторяю: «Всё смешалось в доме Облонских — футболист Подъеблонский, князь Оболенский и князь Ухтомский /он же Борис Иванович Дышленко/». Болезни литературного языка нашего времени — это дилетантизм и эклектизм. Отнюдь не призываю равняться на «почвенников». Бог с ними. Это уж пусть — один из самых безграмотных писателей нашего времени, Александр Исаич. В интеллигенцию он не вошел /а паче в «богемную» — единственно, где хоть что-то шебутится!/, из народа… А был ли он в «народе»? Знаю, что был в учителях математики и в капитанах артиллерии. Одначе же, по нему уже составлены словари. Пособие, я бы сказал, как «не надо писать». Штиль, тем не менее, собственный — имеется. Солженицыновский стиль. Вот я и боюсь, что появится стиль «куприяновский», «охапкиновский», «кривулинский». «Мадам-ахматовский» — уже имеет быть. Я писал и повторяю: «Всё смешалось в доме Облонских — футболист Подъеблонский, князь Оболенский и князь Ухтомский /он же Борис Иванович Дышленко/». Болезни литературного языка нашего времени — это дилетантизм и эклектизм. Отнюдь не призываю равняться на «почвенников». Бог с ними. Это уж пусть — один из самых безграмотных писателей нашего времени, Александр Исаич. В интеллигенцию он не вошел /а паче в «богемную» — единственно, где хоть что-то шебутится!/, из народа… А был ли он в «народе»? Знаю, что был в учителях математики и в капитанах артиллерии. Одначе же, по нему уже составлены словари. Пособие, я бы сказал, как «не надо писать». Штиль, тем не менее, собственный — имеется. Солженицыновский стиль. Вот я и боюсь, что появится стиль «куприяновский», «охапкиновский», «кривулинский». «Мадам-ахматовский» — уже имеет быть.

Легкокрылый критик, ранний Корней Чуковский, писал: «У парфюмерных дел мастера Северянина появился талантливый подмастерье, некто Виктор Хлебников.» /Цитирую, опять-таки, по памяти, библиотеку дешевше носить в голове/. Ссылаясь при этом на одно из самых «пространственных» стихотворений Хлебникова: «На острове Эзеле / Мы вместе грезили…» И уцепясь за слово «грезить» /»грезерка», «грезоги и прочие мыльные пузыри брадобрея Северянина/. Фигурировали там и «перчатки» / Я был на Камчатке / Ты теребила перчатки»/, и «дорогая» /»С верховьев Алтая / Я сказал: дорогая!»/, но чего мой учитель /разумеется, заочный/ Корнеплодий не заметил, это — географизмов, ради которых и был весь текст! Прибалтика, Камчатка, Алтай это же полукругосветное путешествие!

А какое все это имеет отношение к Гаврильчику? А такое.

Лейтенант Тихоокеанского флота, адъютант адмирала, поэт и художник Гаврильчик по демобилизации пошел в люмпены. Сначала служил на баржах-говновозах и от этого периода оставил великолепные примитивистские морские пейзажики — два из них висят у меня, нежно любуюсь: палуба, кнехты, стоит матрос в тельнике, черной жилетке, в коричневой шляпе, штанах галифе и резиновых или кирзовых сапогах, на руках рукавицы, в руках — мерный /черный с белым/ багор. У ног — кривоногая белая вислоухая собачка. На горизонте — буксир. И другой пейзажик — мужик-водолаз, без скафандра, но уже в оранжевом теплом жилете и в шапочке — а Золотницкого, «Подводные мастера» я с детства читал и перечитывал, зеленая лебедка или помпа на оранжевой же палубе, опять кривоногая ухастая, но серая собачка, две чайки профилем присели на борту, сзади — грубо — облак и море, и то, и то — синее, голубое/. Люблю Гаврильчика. Люблю его «портреты в униформах» — стриженого мужика с петлицами и медно сияющими пуговками, такую же бабу, но в фуражке — аналог таким портретам я видел лишь один раз в жизни: в Вележе Смоленской губернии, городке грязном еще с Екатерининских времен, — на главной площади /название-то каково! А вся площадь — площадью в 100, скажем, квадратных метров!/, на жестяных щитах были изображены масляной краской герои Второй Отечественной — напряженные хари, глаза, выпученные по команде «Смирно!» — так рисовал только Нико Пиросмани — и безвестный миру художник из Вележа. Примитивизм, традиции вывесок — так рисовал и Филонов, начавший свою карьеру с малера вывесок. /»МалЕра» — это и опечатка, и, опять же — немецкий, что уважительней к Филонову/.

Помню портреты Гаврильчика. Поэты получались у него хуже: там надо было создать не обобщенный тип, а яркую и волосатую /я/ или персидскую /Шир-Али/ индивидуальность. Но получалось похоже.

И все-таки Гаврильчик есть поэт.

АНЕКДОТ /когда-то бывший былью/.

В бытность свою лейтенантом и адъютантом, подсунул худог своему адмиралу на подпись бумажку: «Сим удостоверяю, что лейтенант Гаврильчик является самым красивым офицером Тихоокеанского флота. Подпись. Штамп.» Преклонных лет адмирал, отродясь не читая корреспонденции /равно и прочих бумаг/, подмахнул, а печать — адъютант его уже сам тиснул. Висит, говорят. В рамочке. Я не видел.

Эти распространенные народные игры /»Корчевка пней на голове прораба. Подпись — прораба.», перевозка из Москвы во Владивосток, груз «Прессованный воздух в прозрачной упаковке» и пр./ вещь довольно обычная, в стране тупой канцелярщины и повального бюрократизма. Но одни — поиграют и бросят, а Гаврильчик…

Гаврильчик превратил это в стихи. От одного названия первой «книжки» его — веет жутью: «Бляха-муха, изделия духа». Закомпоновать в одну короткую фразу 4 а то и 5 лексических рядов — это по плечу только блестящему поэту! «Бляха» — 2 ряда: воровской /»блядь»/ и армейский. «Муха» — «натуральный» ряд. «Изделия» — канцеляризм. Ну, о «духе» и так все ясно. Итого 4.

Гаврильчик — не профессиональный поэт. Как не был таковым и Филонов, что никак не снижает гениальности его книги «Пропевень о проросли мировой». По канонам «классической поэзии» я должен был бы, как дважды два, доказать, что Гаврильчик писать стихов «не умеет». Однако же, прочтя тут 500 с «гуком» страниц Кривулина и всего лишь с дюжины две — Гаврильчика, я склоняюсь более к поэтике последнего! Воротит меня, зачастую, и от АБСОЛЮТНОГО поэта Куприянова /тут двух мнений быть не может: он признан гением — САМИМИ поэтами, а уж кто — нетерпимей!/, ибо Боря — писать не ахти как умеет. Не лезет слово в строчку — изобретает «неологизм» /вроде помянутого «выкреста»/, и таких у него — много. Лепит всяко лыко в одну строку: одни слова уж больно «поэтицные», другие /»санбат», «радистка» и пр./ — от биографии, третьи — где-то вычитал, четвертые — у Охапкина украл.

А Гаврильчик — тот сбоку-припеку. Пьян, весельчак /часто — мрачный и злой, и никак не веселый/, он дружил с «филигранных-дел-мастером» Хромовым — и что? А ничего. Выпивали, базлали, базарили, трёкали. А стихов — не читали. Зачем?

Не «поэт» он, Гаврильчик. Он просто, от щедрот своей творческой натуры — делает «и стихи». Но что такое — поэт?

Дар утверждает, что это легенда. Что ж, «легенда Гаврильчика» есть. Есть и «авторский образ». Алкоголик и ерник /не Веничкинова «интеллектуального» плана, а — попроще, без ссылок на Герцена/. Жизнелюб, циник /?/, бабник. «Циник-медник» — была такая вывеска на Кавказе в 20е /свидетельство Н.В.Казимировой, 37-го года рождения/.

А читайте вы, впрочем — стихи.

|

|

Из книги «БЛЯХА-МУХА ИЗДЕЛИЯ ДУХА»

* * *

БЫЛА ЗИМА! ШУМЕЛА ЕЛЬ.

ЭХ-MA! У ПУШКИНА ДУЭЛЬ.

ОН ПИСТОЛЕТЫ ЗАРЯЖАТЬ

И ДУМАЛЬ ДАНТЕСА СТРЕЛЯТЬ.

НО ДАНТЕС ЦЕЛИТСЯ ЗЕР-ГУТ:

БА-БАХ! И ПУШКИНУ КАПУТ.

УВЫ И АХ! ПОГИБЛА БАРД

И ЗНАМЕНИТЫЙ БАКЕНБАРД.

|

* * *

Тов. Махалкин запрягает лошадь белую в телегу. Хвост задрав, она цалует нежные его уста, то копытами балует, любит странную коллегу и, приплясывая, мчится в направлении перста.

Пьяный в доску тов. Махалкин тонким прутиком вращает и как следствие движенья на щеке его слеза. Он кобылу поощряет или быстро покосится, сквозь ресницы устремляя проницательны глаза.

Тов. Махалкин скачет лесом и свистит сквозь белы зубы. За кормой его телеги птички разные летят. Тов. Махалкин смотрит бесом и движения сугубы. А деревья вдоль дороги, тилипаясь шелестят.

Гутен морген! тов. Махалкин! Мчись, родимый, по дороге. Жми, шуруй, объятый страстью ко движению вперед. Тов. Махалкин, в этом мире мы непонятые боги. Тов. Махалкин, в наших душах — семя страшное растет.

|

|

* * *

Вот пришли они в кабак, чтоб исполнить краковяк, после звуков краковяка им на блюде дали рака: он усами шевелит и чего-то говорит. Тело в розовой рубашке, на усах висят букашки, а на попе бубенцы, а поодаль мертвецы заседают на гробах, все цветы на черепах, сквозь оскаленные зубы мертвецы играют в трубы про загробные миры, про воздушные шары, что качаются на ветке посреди огромной клетки, где похожий на трамвай чудо-юдо попугай слово веское бормочет и из клетки выйти хочет. Эта клетке, не простая справа клетки запятая, а налево колбаса предлагает телеса и не ведает что стыдно, коли тело людям видно, и не ведает, что тело демонстрировать не дело: тела голого виденье производит впечатленье. Это вредные замашки быть на людях без рубашки. На лугу цветут ромашки, море плещет вдалеке и бумажка на песке.

|

* * *

Я ПО НЕВСКОМУ ГУЛЯЛСЯ

С МАЙНЕ СПАНИЭЛЬ ТУЗИК,

В АТМОСФЕРЕ РАЗДАВАЛСЯ

РАДИОМУЗИК

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ЗАЖИГАЛИСЬ

МНОГО СВЕТОФОР:

КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ УНД ЗЕЛЕНЫЙ

РАДОВАЛЬ МОЙ ВЗОР.

НО В ТЕЧЕНИЕ ПРОГУЛКИ

МАЙНЕ СПАНИЭЛЬ

СДЕЛАТЬ ОЧЕНЬ НЕПРИЛИЧНО

ПРЯМО НА ПАНЕЛЬ.

Я ТАКОЙ СЕБЕ ПОДУМАЛЬ

И СКАЗАЛА: «ЧТО Ж,

АЙНЕ ТВОЙ, ТУЗИК, ПОСТУПОК

ОЧЕНЬ НЕКАРОШ!»

* * *

ЧЕЛОВЕК, ТОМИМ ТАЛАНТОМ,

БАБУ СНЕЖНУЮ СЛЕПИЛ

И В СТРЕМЛЕНИИ ГАЛАНТНОМ

ЭТУ БАБУ ПОЛЮБИЛ

СО СЛОВАМИ ОБРАЩАЛСЯ К НЕЙ

И С НЕЙ СОВОКУПЛЯЛСЯ,

НО ОНА СТОИТ ОДНА

НИ ГУ-ГУ И ХОЛОДНА

ВЬЮГА ЗЛИТСЯ, ВЬЮГА КРУЖИТ

ТО НАД КРЫШЕЮ, ТО НИЗКО,

ЧЕЛОВЕК ЛЕЖИТ ПРОСТУЖЕН

С ОТМОРОЖЕННОЙ ПИПИСЬКОЙ.

АХ! НАТАЛЬЯ! АХ, КАНАЛЬЯ!

ТОЛСТОМОРДАЯ ОНА,

СЛОВНО БАБА ХОЛОДНА.

* * *

Я ПРИБЫЛ К ТЕБЕ НА ПРЕДМЕТ ПОЦЕЛУЯ

В ХОРОШЕМ КОСТЮМЕ С ЦВЕТАМИ В КУЛЬКЕ,

ТЕБЯ Я НАШЕЛ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗЛУЮ

С КАКОЙ-ТО БУМАЖКОЙ ЗАЖАТОЙ В РУКЕ.

ТЫ ГРОЗНО ВРАЩАЛА БОЛЬШИМИ ГЛАЗАМИ,

БЫЛА ТЫ ВСЯ БЛЕДНАЯ, СЛОВНО ЯЙЦО

И БЮСТ ОРОШАЯ СВОЙ ПЫШНЫЙ СЛЕЗАМИ

БУМАЖКУ ПИХАЛА МНЕ ПРЯМО В ЛИЦО.

* * *

КАК-ТО БУДУЧИ С ПОХМЕЛЬЯ

И НЕМНОЖКО УТОМЛЕН,

Я ОТПРАВИЛСЯ В АПТЕКУ

ПОКУПАТЬ ПИРАМИДОН.

ТАМ ДРЕМАЛИ ФАРМАЦЕВТЫ

И РАЗЛИЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ.

«ДОБРЫЙ ВЕЧЕР» — Я ПРИ ВХОДЕ

ИМ ЗАДУМЧИВО СКАЗАЛ.

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР! ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!

ФАРМАЦЕВТЫ ГОВОРЯТ

«НЕ ХОТИТЕ ЛИ ПИЛЮЛЮ,

ЕСЛИ ОРГАНЫ ШАЛЯТ.

НЕ БОЛЯТ ЛИ ВАШИ ЗУБЫ?!

НЕ ТРЕВОЖИТ ЛИ МОЗОЛЬ?

МЫ СПОСОБНЫ УСПОКОИТЬ

ВАШУ ГРУСТЬ И ВАШУ БОЛЬ.»

ФАРМАЦЕВТИХА ШЕПНУЛА:

«ВАМ НЕ НУЖЕН ЛИ ГАНДОН?»

Я ОТВЕТИЛ, ЗАСТЕСНЯВШИСЬ:

«ДАЙТЕ МНЕ ПИРАМИДОН.»

И ПОШЕЛ С ПИРАМИДОНОМ

В ДАЛЬ, ГДЕ СОЛНЦЕ ПОДНИМАЛОСЬ

И МОЕ БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ

НЕЖНЫМ ЧУВСТВОМ ВОЛНОВАЛОСЬ.

* * *

ЯПОНСКИЙ БОГ, БЛАГОСЛОВЛЯЯ ЗЕМЛЮ,

КРУГОМ РАССЫПАЛ ЛИСТЬЕВ ЛЕПЕСТКИ,

Я ИЗУМЛЕННЫЙ, РАДОСТНО ПРИЕМЛЮ

ТВОИХ ГРУДЕЙ НЕВИННЫЕ СОСКИ

В МОЕЙ ДУШЕ СИМФОНИИ ИГРАЮТ

БОЛЬШОЕ НЕЧТО ПРОИСХОДИТ В НЕЙ

ЛЮБИМАЯ МОЯ МЕНЯ ЛОБЗАЕТ

И ПОСВЯЩАЕТ В ТАИНСТВО ГРУДЕЙ

РАЗЛИЧНЫЕ УСЛОВНОСТИ ЗАБЫТЫ

ОДЕЖДЫ СНЯТЫ С ТЕЛА СНЯТ ЗАПРЕТ

ТЫ ГРЕЖИШЬ И ГЛАЗА ТВОИ ЗАКРЫТЫ

МОЕЙ ЛЮБВИ БОЖЕСТВЕННЫЙ ПРЕДМЕТ

АХ! ЕСЛИ БЫ ЕЩЕ ЛЕТЕТЬ Я МОГ

ЯПОНСКИЙ БОГ!

ЯПОНСКИЙ БОГ!

СПЕЦСТИХИ

ПОГАСЛИ ЗВЕЗДЫ. УТРЕННЕЕ НЕБО

СИРЕНЕВЫЙ ПРИОБРЕТАЛО ЦВЕТ.

ТОРЖЕСТВЕННО ВСХОДИЛО «ЛЕНГОРСОЛНЦЕ»,

ПРИЯТНЫЙ РАЗЛИВАЯ «ЛЕНГОРСВЕТ».

ЗАЩЕБЕТАЛИ НЕЖНО ПТИЧКИ,

ГЛАС РАЗДАВАЛСЯ ЭЛЕКТРИЧКИ,

ИМЕЛО БЫТЬ ИЗЯЩНЫХ ТУЧ ПАРЕНЬЕ.

НА УЛИЦАХ ВОЗНИКЛО ОЖИВЛЕНЬЕ

ТРУДЯЩИХСЯ, СПЕШАЩИХ НА ЗАВОДЫ,

ТРУДЯЩИХСЯ, СТРЕМЯЩИХСЯ ВЕЗДЕ

ПРОСЛАВИТЬ СВОЮ РОДИНУ В ТРУДЕ

И УБЕРЕЧЬ ОТ ВСЯЧЕСКОЙ НЕВЗГОДЫ.

И Я

СИЖУ В ТРАМВАЕ УВЛЕЧЕННЫЙ

ПОРЫВОМ ТРУДОВОГО ВИХРЯ,

ХОРОШИЙ И НИ В ЧЕМ НЕ УЛИЧЕННЫЙ,

ЧИТАЯ КНИЖКУ ПРО МАЙОРА ВИХРЯ.

* * *

ШКАНДЫБАЮ МИМО ОКОН

НА СВИДАНЬЕ У НЕВЫ.

НАД МАКУШКОЙ ВЬЕТСЯ ЛОКОН

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОЛОВЫ.

В ОЖИДАНИИ СВИДАНЬЯ

СЕРДЦЕ РАДОСТНО ТРЯСЕТСЯ

С ПРИБЛИЖЕНИЕМ НЕВЫ.

НАД МАКУШКОЙ ЛОКОН ВЬЕТСЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОЛОВЫ.

ЗДРАСЬТЕ НЕЖНОЕ СКАЖУ

КОЛОССАЛЬНО ПОГЛЯЖУ

И С ЛЮБОВЬЮ Я И ВЫ

ПОГУЛЯЕМ ВДОЛЬ НЕВЫ.

* * *

ВДОЛЬ ПО УЛИЦАМ ГУЛЯЮТ

НАШЕЙ РОДИНЫ СЫНЫ,

А В НЕБЕ ЗВЕЗДЫ ЗАСЕДАЮТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ЛУНЫ.

В ТЕМНОМ КОСМОСЕ ЛЕТАЮТ

ЛИШЬ КОМИССИИ ПЛАНЕТ

В НЕБО Я СМОТРЮ И ЗНАЮ,

ЧТО В ПРОСТРАНСТВЕ БОГА НЕТ.

ВСЕ В ДУШЕ МОЕЙ ФЕРШТЕЙН:

БОГА НЕТУ — ЕСТЬ ЭЙНШТЕЙН!…

Я НА ЭТОЙ ТОЧКЕ ЗРЕНЬЯ

И В ДУШЕ МОЕЙ ВПОЛНЕ

НАЗРЕВАЕТ ВДОХНОВЕНЬЕ

ЗРЕЕТ ТЕЗИС О ЛУНЕ.

* * *

МОЛОДЫЕ ОРГАНИЗМЫ

ЗАЛЕЗАЮТ В МЕХАНИЗМЫ

ЗАРЯЖАЮТ ПУЛЕМЕТЫ

ОТПРАВЛЯЮТСЯ В ПОЛЕТЫ

И РАСТАИВАЮТ В ДАЛИ

НАЖИМАЯ НА ПЕДАЛИ

* * *

|

Там где волны голубые среди камешков шалят, тихо дремлют бронезавры, вымпелами шевеля.

Грозно головы стальные в свете смотрятся зари. Волны камешки лаская производят пузыри. Бледнорозовой ногою вытанцовывая па, балерина беззаботно наблюдает черепа.

То присядет, то подскочит, дернет задом раз другой и касается глазницы бледнорозовой ногой.

Там где дремлют бронезавры — балерина кэк и ок. Этой даме подражает колоссальный осьминог.

|

* * *

КАК ПО МОРЮ СИНЕМУ

ПЛЫЛИ ДВЕ БУКАШКИ.

ПЛЫЛИ ДВЕ БУКАШКИ

НА БОЛЬШОЙ КАКАШКЕ.

С НИМИ ПОВСТРЕЧАЛАСЬ

СТРАШНАЯ МЕДУЗА

СТРАШНАЯ МЕДУЗА,

ТОЛСТАЯ, КАК ПУЗО.

С НИМИ ПОВСТРЕЧАЛАСЬ

НА ВОЛНЕ КАЧАЛАСЬ

С НИМИ РЯДОМ ПЛЫЛА,

ЧТО-ТО ГОВОРИЛА.

КАК БУЛАШКИ ЗАКРИЧАЛИ

КАК НОГАМИ ЗАСТУЧАЛИ

ТУТ МЕДУЗА ИСПУГАЛАСЬ

И ТОТЧАС РЕТИРОВАЛАСЬ.

* * *

… И ТОНКИМ ПАЛЬЦЕМ КОЛУПАЛ

ФАНЕРНЫЙ БЮСТ ВИОЛОНЧЕЛИ,

И ГОЛЫМ ЧЕРЕПОМ КИВАЛ

И СОПЛИ С ЧЕРЕПА ЛЕТЕЛИ,

ОНИ ИСКРИЛИСЯ, ВИСЯ,

ДИТЕ ТЯНУЛОСЬ К НИМ, СОСЯ,

ДИТЕ РАЗМАХИВАЛО РУЧКОЙ

ЯВЛЯЯСЬ В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ВНУЧКОЙ.

ДИТЕ ПОДСКАКИВАЛО ВДРУГ

ЛИЦОМ ИЗОБРАЗЯ ИСПУГ.

НА ЖИВОТЕ ВИОЛОНЧЕЛИ

СТРУНЫ ЦРЕБРЯНЫ ЗВЕНЕЛИ.

* * *

СЛАВЕН ГОРОД ЗАМУДОНСК,

ЧТО НА РЕЧКЕ НА МОЧЕ,

РЕЮТ ФЛАГИ ЗАМУДОНСКА

НА ПОЖАРНОЙ КАЛАНЧЕ.

ТАМ ЖИВУТ НЕ АНГЛИЧАНЕ

ТАМ ЖИВУТ ЗАМУДОНЧАНЕ,

НЕ ТАТАРЫ, НЕ ЧУХОНЦЫ,

А ПРОСТЫЕ ЗАМУДОНЦЫ.

ТАМ СИЯЕТ ШТУКАТУРКО-

Ю РОДИЛЬНЫЙ КОМБИНАТ,

ГДЕ ВО СЛАВУ ЗАМУДОНСКА

ЗАМУДОНЧИКОВ РОДЯТ.

СЛАВЕН ГОРОД ЗАМУДОНСК!

ШИРИТСЯ ЕГО ДВИЖЕНЬЕ

ЗА ОБИЛЬНОЕ ВСЕГДА

ЗАМУДОНЦЕВ РАЗМНОЖЕНЬЕ.

* * *

КОЛБАСНИКИ, ЕДРИТВОЮ,

СОШЛИСЬ НА КАРНАВАЛ.

КОЛБАСНИК ТАМ КОЛБАСНИЦУ

ЕДРИТВОЮ, ЕДРИТВОЮ,

НА ТАНЕЦ ПРИГЛАШАЛ,

КОЛБАСНИК И КОЛБАСНИЦА,

ЕДРИТВОЮ, ЕДРИТВОЮ,

ТАНЦУЮТ КРАКОВЯК.

КОЛБАСНИК ВДОЛЬ КОЛБАСНИЦЫ,

ЕДРИТВОЮ, ЕДРИТВОЮ,

ВЬЕТСЯ КАК ЧЕРВЯК.

КОЛБАСНИК-ТО КОЛБАСНИЦЕ

ЕДРИТВОЮ, ЕДРИТВОЮ,

ПАРДОН, ПРОШУ В БУФЕТ

И ПАРА НА КОЛБАСНИКЕ,

ЕДРИТВОЮ, ЕДРИТВОЮ,

СВЕРКАЮЩИХ ШТИБЛЕТ.

КОЛБАСНИК И КОЛБАСНИЦА

ЕДРИТВОЮ, ЕДРИТВОЮ

СИДЯТ РУКА В РУКЕ.

И ДЕВУШКИ ПРЕМИЛЫЕ:

ЕДРИТВОЮ, — КОЛБАСНИЦЫ

ИХ ЛИЧИКА РУМЯНЫЕ

НУ ПРЯМ — ОКОРОКА.

[1972 — 1973] |

|

Русский Журнал / Всё о поэзии / Немиров

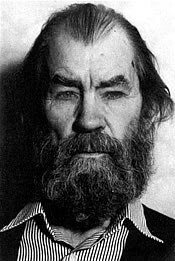

Русский Журнал / Всё о поэзии / Немиров«Бильярд». Картина В. Гаврильчика

Я писал и повторяю: «Всё смешалось в доме Облонских — футболист Подъеблонский, князь Оболенский и князь Ухтомский /он же Борис Иванович Дышленко/». Болезни литературного языка нашего времени — это дилетантизм и эклектизм. Отнюдь не призываю равняться на «почвенников». Бог с ними. Это уж пусть — один из самых безграмотных писателей нашего времени, Александр Исаич. В интеллигенцию он не вошел /а паче в «богемную» — единственно, где хоть что-то шебутится!/, из народа… А был ли он в «народе»? Знаю, что был в учителях математики и в капитанах артиллерии. Одначе же, по нему уже составлены словари. Пособие, я бы сказал, как «не надо писать». Штиль, тем не менее, собственный — имеется. Солженицыновский стиль. Вот я и боюсь, что появится стиль «куприяновский», «охапкиновский», «кривулинский». «Мадам-ахматовский» — уже имеет быть.

Я писал и повторяю: «Всё смешалось в доме Облонских — футболист Подъеблонский, князь Оболенский и князь Ухтомский /он же Борис Иванович Дышленко/». Болезни литературного языка нашего времени — это дилетантизм и эклектизм. Отнюдь не призываю равняться на «почвенников». Бог с ними. Это уж пусть — один из самых безграмотных писателей нашего времени, Александр Исаич. В интеллигенцию он не вошел /а паче в «богемную» — единственно, где хоть что-то шебутится!/, из народа… А был ли он в «народе»? Знаю, что был в учителях математики и в капитанах артиллерии. Одначе же, по нему уже составлены словари. Пособие, я бы сказал, как «не надо писать». Штиль, тем не менее, собственный — имеется. Солженицыновский стиль. Вот я и боюсь, что появится стиль «куприяновский», «охапкиновский», «кривулинский». «Мадам-ахматовский» — уже имеет быть.