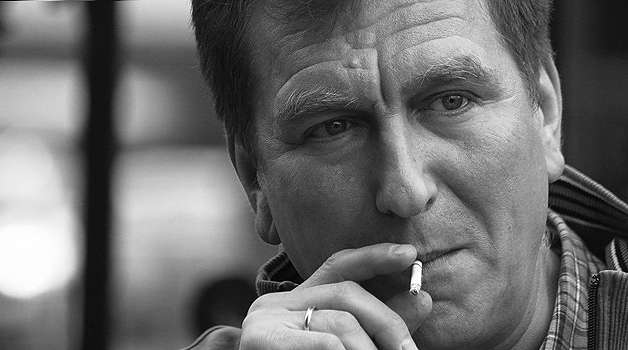

Алексей Остудин

Остудин

Алексей Игоревич

Родился в Казани в 1962 году. Учился в Казанском государственном университете, на Высших литературных курсах при Литературном институте. Публиковался в журналах «Смена», «Студенческий меридиан», «Новый мир», «Октябрь», «Урал», альманахе «Истоки», газетах «Труд», «Литературная газета» и «Лит. Россия». Выпустил шесть книг стихотворений в издательствах Харькова, Киева, Петербурга, Москвы и Казани: «Весннее счатье» 1989, «Шалаш в раю» 1990, «Улица Грина» 1993, «Бой с тенью» 2004, «Рецепт невесомости» 2005 и «Проза жизни» 2007. Трижды лауреат Волошинского конкурса, шорт-листёр Бунинской и Державинской премий. За книгу «Проза жизни» в 2007 году награждён премией им. М. Горького. Живёт и работает в Казани.

Пацаны

Засушенный Левиафан насущный

сгодится нам под пиво или водку.

Оставь надежды — всяк сюда идущий,

пересчитавший прутиком решётку.

На переезде пёс кусает воздух,

как самовар, захлёбываясь паром,

вокруг сплошные тернии, а звёзды

задушены коньячным перегаром.

В бутылку не попав из самопала,

придёшь в кино, а там сплошные «Даки».

И время пролетает, как попало,

на вырезанных лыжах из бумаги.

Мы этот мир прощупали с изнанки,

в центральный парк протискиваясь боком,

где наполняют жестяные банки

берёзы свежевырубленным соком.

В пятнадцать вёсен сладко сердцу ёкать,

воздушный поцелуй, как чай из блюдца.

Мы выросли без страха и упрёка,

с такими никогда не разберутся.

Мифотворчество

От жизни нет прибыли в нашем полку —

зацепку какую найти бы,

течёт Амазонка на полном скаку

подлодкой в степях Атлантиды,

лишь застит глаза насекомая взвесь,

в саргассовы эти чащобы

с избытком ума голове бы пролезть,

втащить остальное ещё бы,

система эпох создавалась в три де,

но всё устаканилось вроде,

титаны — в обиде, герои — в биде,

как буквы, застрявшие в ворде,

хлопочет, с камнями прощаясь, праща

Давид головою качает,

кто дует в горячие ноздри борща,

кто фыркает в блюдечко с чаем,

в теплице калошей скрипит баклажан,

с Ниф-Нифом рифмуется нимфа,

и учит картавить своих прихожан

историк, по имени Мифа.

Оперативка

только три в остатке вещи — телевизор и кровать,

остальное из заначек выгреб авитаминоз,

жизни питьевой фонтанчик — кому в рыло, кому в нос,напевая, типа собин с окончанием на ов,

ты готов, но не способен за иксив отдать укдов,

тьма у жизни версий демо — в каждой проявляешь прыть,

три в остатке важных дела — выпить и поговорить,на «Lufthansa» копишь мили, рвёшь лохматых зомби в «Doom»,

выпили, поговорили — третье не идёт на ум,

даже четверть этой трети, что как плавные сырки

за подкладку тырит ветер, всем разъёмам вопреки.

Старый телевизор

За то, что бабье лето и т. д., антоновские яблоки в охотку,

с утра, такой единственной, тебе я посвятил футбольную погодку,

где, с занавеской в окнах не в ладу, похож на сумасшедшую указку,

цветёт засохший кактус раз в году, блондинок молодых вгоняя в краску,

увы, румяной юности друзья, прошла пора выпендриваться скопом —

один успешкой вырвался в ферзя, другой холопом скачет по европам,

быть равноправным каждому дано, всех несогласных время раскатало,

и не с кем пить поганое вино, переключать советские каналы,

остались пыль да копоть про запас, любимую едва не проворонил,

у спутника над нами глаз-алмаз — кристалл Swarovski в солнечной короне,

скачаешь, на досуге, новый патч — отыщется канал такой же редкий

по ссылке из программы передач в за телек завалившейся газетке,

где почему — всегда по кочану, показывают что-нибудь, и ладно —

я непременно старый починю, сколоченный в Союзе, ящик панды,

уверен, обойдёмся без франшиз — с тобой, родная, будущее ближе,

пусть тумблером пощёлкивает жизнь, пока за нами Бог и пассатижи.

Тыры-пыры

Пока товарищи не сбрендили, торчу, как пропуск на штыке,

а кто-то раскрутился в блендере и липнет брызгами к щеке,

пока на солнце лужи морщатся, и в души ужас не проник,

выносит вредная уборщица в совке картонный броневик

на сероводородном топливе из-под приютских одеял,

не всяк, кому утёрли сопли вы, умом страну свою объял,

ощупал лапами мосластыми, полям, лесам и рекам рад:

стрижи поскрипывают ластами, пасёт улиток виноград,

продукт конкретной моногамии, наскрёб по нычкам на вино,

что затоптали так ногами и не лезет в горлышко оно,

ветрище тащит тучи волоком, а ты во сне — воздушный змей,

набил подушку пыльным войлоком больной фантазии своей,

над фраерами и барыгами в сквозном березняке паришь,

где в сарафанах девки прыгают через пылающий Париж,

свежа шампанского затрещина, лимон — в порезах, старый жмот,

и дышит устрица, как женщина, перевернувшись на живот.

Летняя оптика

Не всегда удаётся пейзаж целиком —

съехал с гор, завалился за море,

вертикальную съёмку ведёт телефон —

просочился сквозь щелку в заборе,

а оттуда черёмуха, как нашатырь,

искры света, как брызги из кадки,

не хватает за бёдра твоей широты

так и ходишь безухая в кадре,

заскучаешь — убавлю веснушек на треть,

фотошопом, что хошь, залатаю,

ты настроила выдержку — ждать и терпеть,

потому что моя золотая,

на экране не гнётся фейсбуковый лук

с тетивою из козьего пуха,

из-под тучи лучи, как липучки от мух

дышат пылью и щёлкают сухо,

тонет взгляд, напряжением дня завершён,

чайной ложечкой в банке с вареньем,

и копирует тьма, за скриншотом скриншот,

бесконечное это мгновенье.

За ландышами

Баржа-самоходка — хвост трубой,

воет, будто Герда ищет Кая,

рюкзаки и спальники прибой

оловянной пеной припекает,

всплеск луны и — новый перекат,

и палатки, чёрные от ила,

наступил разбитый в кровь закат,

где до нас тупили бензопилы,

на мочалом вязанных плотах

гитарист и мастер шпили-вили,

с языком английским не в ладах,

но рычит страшнее баскервилей,

потные штормовки дурачья

войлоком набиты майской ночи,

в ледяных наручниках ручья,

в треснувших наушниках сорочьих,

до утра промаешься и — пшик,

крепкий чай, и далее, по плану —

ландыши охапками душить,

как мастино неаполитано.

Шахматисты

Михаилу Гофайзену

Им сводить наколки не с руки,

хитрые, как мати на допросе,

млеют от портвейна старики,

по весне встречающие осень,

коротают вечер вороной

во дворе, за столиком фанерным,

пешки, как усмешки, за спиной —

вечная жильда, кто ходит первым,

на закуску хлеба чернослив,

месяц с ветки тополя скрипучей:

звёздами вселенной насолив,

чесноком прокалывает тучи,

расползлись по клеткам в разнобой,

будто разноцветные обмылки,

бюст коня с отколотой губой,

и король с ермолкой на затылке,

у подъезда дворник стук-постук,

на скамье болельщиков зарубки,

только шаткий столик, а вокруг

бродят фонари в шотландских юбках,

всё у бывших мачо на мази,

память с ярлыком на каждой склянке —

Зорро записался на узи,

Дон Кихот — на клизму от ветрянки,

чахнет Кант, гриппует Фейербах,

в пух и прах осины разодеты,

вот тебе щелбан и вечный шах,

и дымок последней сигареты.

Слепой

Он двигался, во рту катая ртуть,

выравнивая слух и осязанье…

На тросточку нанизывая путь —

за шагом шаг, как петельки вязанья.

На поворотах, правилен и прям,

воображал линейку коридора…

И в русскую рулетку, по-утрам,

играл с ним «чижик-пыжик» светофора.

Май провожал меня в десятый класс.

Слепой ходил в спец. цех трудиться вроде.

И мы пересекались здесь не раз,

на этом пешеходном переходе…

Дежурно: «Здрасьте!» скажешь и — вперёд,

за опозданье взыскивали строго.

Но как-то затолкал его народ,

пришлось перевести через дорогу.

Кивал мне раньше, тросточкой звеня.

Теперь же улыбается с хитринкой

издалека…

— «А если я — не я?»

— «Запомнил, как стучат твои ботинки!»

Однажды всё в душе оборвалось —

я был любимой девушкой обижен…

И вдруг знакомый голос:

— «Что стряслось?»

— «С чего бы» — говорю…

— «Ну, я же вижу!».

нач.-сер. нулевых

Диоген

Терпенье и покой до Пасхи, сидят на корточках бомжи,

и, зыркая глазами хаски, крикливы галки и свежи,

всё, что на сердце накипало, и хамство дворника учту —

собрало из говна и палок мою весеннюю мечту,

аэрофлотовские мили давно профукав, я уже

не новичок в червивом мире на предпоследнем этаже,

жую, как в детстве, камедь, ту ведь — не растворимую в борще,

когда о прошлом больно думать, о настоящем — вообще,

на складе многослойных высей достать, наверно, не предел,

такой отпугиватель мыслей, чтоб только ночью не гудел,

по самый пуп в житейском море, не удержать былую стать,

как много Гоголь сжёг калорий и Гегелю не сосчитать,

во вражьи вглядываясь лица, пока верховный не воскрес,

пытаюсь искренне поститься, но вру и набираю вес,

умяв омлет высокомерья, залез в привычный короб я

терпеть, как щёлкает имперья голодным клювом воробья.

Колдунья

Сравнения хромают, но спешат,

пора податься в тайные агенты,

чтоб марганцовку с магнием смешать,

и обмотать кусками изоленты,

пройдусь с такой хлопушкой, начеку,

а ты, воображала, будь любезна,

дай покурить грузинского чайку,

плесни пивка из украинской бездны,

нас судорогой времени свело

и вяжет до конца в одной заботе

поймать в потёмках фосфор за светло,

как маску в неисправном самолёте,

где с потолка струится керосин,

и бортмеханик, взвешивая риски,

с мельдонием виагру замесил,

чтоб у врагов отсохли олимписьки —

ты понимаешь, ласковая, пусть

кто впереди — всегда получит сзади,

кому приятна выспренняя грусть,

когда страна, то в жопе, то в засаде,

наворожи мне сытости в тепле,

а то затылок стынет после стрижки,

оставь немного места на метле

для мужа из вчерашнего мальчишки,

который, как и я, затёрт во льдах

истории: монголы, печенеги…

и счастье не в покое, а в ладах

с тобой в горящем сене на телеге.

Юность

Всё ясно, если первый встречный

принцессу взял за полцены —

сим-сим, не дьюти фри, конечно,

но держат те же пацаны.

А мне пора компот из вишни,

«нарзан» на пике склона лет:

на циферблате третий лишний —

секундной стрелки тоже нет.

А было, в поле — сплошь татарник,

грозы нечаянной компресс,

и дышишь, как сквозь накомарник,

входя в густой и жирный лес.

Грибов и ягод запах винный,

далёкий топот по земле,

и, вдруг, забрызганная глиной,

она у лошади в седле.

Шалаш, наверное, не место,

целует, гладит по плечу,

конечно, чья-нибудь невеста —

но я такую же хочу!

***

Гой еси!

как искрится, догорая, эта мебель дорогая

Виноваты не вы, это Вий

научился читать без домкрата,

оказалось «и» краткое — «й»,

значит, срочно послали куда-то:

не достаточно слов в общаке,

и в печи то сосна то берёза,

от подушки канва на щеке,

как стекло — в хохломе от мороза,

разыгрался у ветра бронхит,

на сосульках лабает неплохо,

март-мокрушник ещё расчехлит

барабанные «палочки Коха»,

чтобы жадным треплом не прослыть,

юной нимфе несу ахинею

про люцерну и нежную сныть

из учебника Карла Линнея,

обнимаю подружку слегка

всей мощёй шестирукого шивы,

и встают на дыбы облака,

как в окошке стиральной машины,

но в неверном сиянии дня

по загривку холодной речушки,

если нимфа обманет меня,

уплыву на спасательной шлюшке.

Бодрое ультра

Огнетушитель приготовь, пока не вспыхнула рябина —

ей осень полирует кровь закатом из гемоглобина,

забейся в норку и — молчок, быть на виду — себе дороже,

где дятел, как дверной крючок, в ушко сосны попасть не может,

вся дичь, в предчувствии стряпни, стремится глубже закопаться,

расходятся кругами пни, сухие отпечатки пальцев,

тяжёлый заяц, на скаку, на двести градусов духовен

печётся, с дырочкой в боку, и блеет одинокий овен

в тумане моря, где облом гремит ведром из-под сарая,

в витрину упираясь лбом замрёшь, игрушку выбирая,

пришла пора в бутылку лезть, давить на клавиши штрих-кода —

не посрамим былую жесть, родной захват для электрода,

торчит из ходиков орёл, ему сто лет гореть в гареме,

на белку стрелку перевёл, и за цепочку тянет время,

мы за него поднимем лай в гранёных рюмках, холодея —

давай, за статую, давай, опять за голую идею,

где банных шаек перестук, прилипший листик на затылке,

посмотришь с ужасом вокруг — одни будёновцы в парилке,

и, наблюдая молодёжь, пока страна впадает в спячку,

с губы улыбку сковырнёшь, как надоевшую болячку.

Погодная война

Будто пёс обгладывает кость,

сумерки водой холодной давятся.

Диктор обещал: сиводя дость —

дратуйте, и мне не очень нраица.

Хорошо, что гром не завезли —

уточняют правильно как пишется.

Ты меня за вискас не казни,

чёрный кот, с глазами, как яичница.

Знаю, принесут сейчас зубров-

ку и киндза-дзы букет задаром,

я, вооружённый до зубов

книгой и вчерашним перегаром,

разберусь во всем, что включено,

даже пересказанное вкратце

свежее индийское кино:

ревность, смерть любовников, и… танцы.

тут, в какую тему ни лягни,

будут, сто пудов — американцы,

ураганы, всякие фигни,

лесбиянки, гомики, и… танцы.

Возраст

«но другого Олинька помнила соколика»

Даже Станиславскому не верю я,

лицедеям свойственно, наверно,

не будить уснувшую артерию

в поисках блуждающего нерва,

даже — журналистам независимым,

на чужой мотив легко быть щедрым —

если доигрался до фортиссимо,

стало быть, управишься с крещендо,

я же — рядовой сотрудник города,

подворотен сумерки и пена,

седина упрямо лезет в бороду,

бес — в Рембо, но это у Верлена,

главное, сырком закусишь плавленным,

выпив водки, с привкусом резины,

и почти не выглядишь подавленным,

словно помидор со дна корзины.

Дауншифтинг

Кажется, зима — насмарку и, по-русски, нихт ферштейн.

Бузины электросварку не раскрасил Эйзенштейн.

Оставляю город людный, и — туда, прости, жена,

где, как в зачехлённой лютне, абсолютна тишина.

Примем беленькой по махонькой, без традиции нельзя,

всё бы хиханьки да хаханьки — до свидания, друзья.

Здесь, скажу я вам, не Дания, и меня, как кур в ощип,

вдруг толкнуло на создание — а оно не верещит,

расправляет молча простыни и перины тормошит,

и простых желаний россыпи исполняет от души.

Вытянусь на банной полочке, покурю в густую ночь,

где не волчье, слышишь свОлочь ты, а поморское — сволОчь.

Утром, погремев засовами, через лес начнём грести

прямо — к Богу, невесомыми, у него же и в горсти.

Тщета

Когда стаканы делали из меди,

цвели ромашки всюду сплошь одни,

нас выручали добрые соседи —

напористые люди с лошадьми.

За веком век процокал монотонно,

сегодня — только вожжи шевельнём —

научимся выращивать айфоны,

похерив грядки с конским щавелём,

не просто колотить вокруг дубинкой,

блевать, таскать подругу за шиньон,

где встал забор с расстёгнутой ширинкой,

и тужится в асфальте шампиньон,

а начинать, по-умному, от печки —

чтоб каждый, кто ступил на этот пол,

старался, редкозубый, как Овечкин

в рекламе за проигранный футбол,

работать на страну, оставив шутки,

без продыха, затея не нова —

пусть наблюдает, с завистью, из будки

Австралии собачья голова.

Ну а пока, в нордическом припадке

рискуя навернуться в эту грязь,

по вымытому топчемся на пятках,

от швабры уворачи и ваясь.

Час Быка

На запад перца и гвоздики,

где мы империю плетём,

верблюды тянутся великим

электрошёлковым путём,

их молнии толкают в спину,

червивым солнцем кормит высь,

но манде не хватает рина,

и мара с куйей не сошлись.

Там до последнего патрона

идёт реакция Перке —

над городом таблетки брома

гремят в аптечном пузырьке.

Плывут, проваливаясь в зелень,

горбы мохнатые, пока

гроза выдавливает землю

из дождевого червяка,

и, в чащах мальвы и левкоя

давясь натянутой лапшой,

деревья умирают стоя

у человека над душой.

Детский сад

Тарахтят советские мопеды,

голый сквер сгорает со стыда —

этот остров явно не Манхеттен

приплывать на щепочке сюда:

откопав секретик за сараем,

туесок берёзовой коры,

в дурака на солнышке играем,

расстреляв семью царя горы.

Нас метлой гоняет тётя Дуся —

сквозь крапиву выберемся вскачь.

Пусть трубач, как маленький, обдулся —

сам, смотри, от страха не заплачь!

Крымский пасьянс

Небо провисло, как мокрая марля:

трезвое утро, бухой виноград…

Пахнет олифой очаг Папы Карло –

носом проколотый чёрный квадрат.

Кошка на коврике тесто замесит,

цепь конуры застрекочет в упор.

Плавит стога свежескошенный месяц,

сено вокруг расчесав на пробор.

Верно, и я этой грязью раскисну.

Горло, хоть маслом касторовым смажь —

если и пискнет чего за отчизну —

яблочко сдавит какая-то фальшь.

С горки последняя лесенка спета,

пруд «эскимо» камышовым оброс,

дамы, по пояс в воде, и валеты,

и виноградные косточки слёз.

Время Байкала

«…лучше гор могут быть только море…»

Изъездишься — в пыль, посещая священный Байкал,

в попутном кафе принимая бурятские позы,

где в кожу асфальта простор, как гвоздей, навтыкал

былинки стихов и отточия чеховской прозы.

Здесь быть осторожным природа заставит сама —

устало забулькивать пивом вечернюю копоть:

сплетаясь, ползут два ужа — Баргузин и Сарма

сквозь девичий стыд чабрецом истекающих сопок,

им время — людей будто крошки сдувать со стола,

высасывать с болью траву-камнеломку из трещин,

пока напрягает двуглавую мышцу орла

урла облаков, и сама от натуги трепещет.

Как тянется время, когда погружается в сон

холодное море, в укусах огней поселковых…

Шагами наладишь цепную реакцию псов

на свору ворон, пролетающих, словно подковы!

Тяжёлому солнцу недолго в разливе берёз

моторной ладьёй, не знакомой с законами Ома,

на грани провала греметь на подшипниках гроз

с охапкой сетей, что не терпится бросится в омуль…

нач.-сер. нулевых

Летняя фуга

Уж вермут близится, а полночи всё нет,

которая ушла за разговором…

Ты навсегда одета в лунный свет:

в твоём саду – Содом и помидоры!

Вокруг неосторожным взглядом брызнь –

чем глубже сон, интрига несуразней,

за это наказаньем будет жизнь –

и нет подлей и медленнее казни!

Решая, кто дотянет до утра

пинцетом муравья таская сахар,

накапай из пипетки комара

в стакан немного Моцарта и Баха!