Татьяна Толстая — лытдыбр (часть 2)

От Редакции ФИНБАНА

Intro

Первое мое впечатление от, тогда еще относительно молодой Татьяны Толстой, были скрыто процитированные мною в предыдущем к вам письме строки: «Склонившись перед ней анфасом / стоял дородный господин / и произнес солидным басом / Лука Мудищев — дворянин».

И никуда мне уже от этого не деться.

Хотя ее «Сомнабулу в тумане» очень ценю и перечитываю.

— Смотрите, она цитирует искаженное «Когда б вы знали из какого сора….», которое смешно коверкает девочка с форума. Но сама цитирует , вместо «не ведая стыда» — «не ведая труда». Фрейд бы отметил слово-замену. ЗаГАДОШНАЯ стыдоба. закольцевалась.

— Арбейт махт фрай.

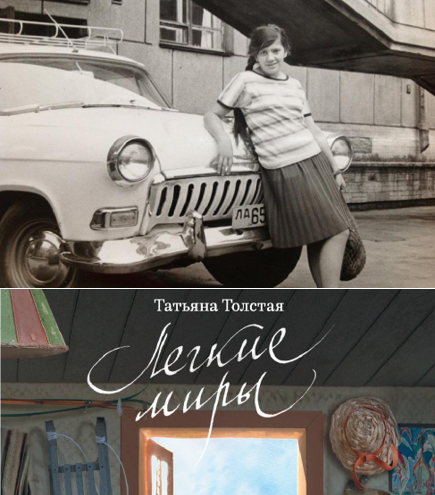

Лет пять назад, когда я дорабатывал последние дни литературным критиком, мне выпало писать про новую тогда книжку Татьяны Толстой «тонкий мир» или «лёгкий мир», не помню.

https://lgz.ru/article/-27-6470-9-07-2014/iz-tolstogo-v-porozhnee/

В общем, мир бытовых аллюзий и реминисценций, мир неуловимых, мерцающих смыслов, чего-то такого, отчего хочется долго сидеть, уронив книжку на колени. Книжка показалась тогда откровенно халтурной. Собранной из лытдыбров. Вообще, репутация Толстой зиждется на «Золотом крыльце…» — больше, по-моему, не на чем. Хотя и этого, конечно, достаточно. Подите напишите одну (всего лишь) прекрасную книжку. Но, как видим на примере этого замечательного лытдыбра, лытдыбр — вполне себе самодостаточный литературный жанр. Мы до него доросли. (Не знаю, вверх, вниз или вбок, не важно.) Вполне себе литература. Фабульная. Есть тема, идея. Что там нужно ещё… Да, катарсис. «Легкое дыханье» (как же называлась та книжка?) подставилась не тем, что была собрана из (предположительно) фейсбучных писулек. Фейсбучные писульки тоже труд да дело, как мы только что выяснили. Она подставилась злобностью, раздражительностью, чванством — всеми теми трелями соловья, которые превращают лёгкое дыханье художника в смрад. Может быть, настоящее, без дураков, мастерство в том и состоит, чтобы изъясняться «выразительно» без истерики и самонахлёстывания, и не за счёт других. В том, чтобы оставаться добрым. Самый простой модус письма — «все вокруг козлы» сегодня разве что неграмотный не освоил. «Я козёл» — следующая ступень мастерства — тоже как-то утомила. А попытайся написать из стойки «я хорошее, мир хороший» да так, чтобы мухи не засохли на лету, забавно и беззлобно, без жалоб и ругани, без выворачивания кишок, длинно и нескучно — попытайся. Я не могу, я пробовал.

Глупости всякие

Вот люди любят собирать говорящие фамилии; я тоже это очень люблю. Фехтовальщик Кровопусков, повар Пригорелых, начальник военкомата Забирохин, врач скорой помощи Антон Лепило и многие чудесные другие. Но не менее прекрасны названия городов и сел, особенно иностранные. В прошлом году, намереваясь съездить в Баден-Баден (куда ж еще деваться писателю), я изучала карту Германии и обрадовалась большому количеству говорящих имен. Выписала их себе в столбик. Смотрю – слова сами складываются в рассказик, нравоучительный такой. Названия городов выделены курсивом. Тема – вечная.

Один господин встретил Дамме и был Раден: Ах, Ухте и так далее. Вскоре они поженились, и он был к ней Добриц. Жили сначала хорошо: разводили Цапель, во дворе у них жил маленький Пёснекк, в хлеву – Овен.

Но шло Времен, жена часто Родах, и появились Деттинген (целых Восмер, и все девочки) с обычными проблемами – то Моккрена, то Какаёль, то Горлозен, а иной раз и Гнойен. Тяжело стало жене жить: целый день приходилось ей Подельциг – с утра на Торгау, а потом целыми днями Варен: ели Раков, или Устер, или Хек. Иной раз некогда было Гребенау в руки взять: не Даме, а домашний Раб. Голова Гудов, дети Дерзеков, а дома завелись Мольшлебен, Мух и Клоппенбург, и это всех Мучен.

Вскоре Паппенхайн стал раздражаться, что дома такой Бабенхаузен, начал ходить в Бар, налегать на Бухлоэ, стал Кривиц и Грубе. Жена Требель денег, а он не Даден, так что она часто Ревен, и от слез у нее распухла Харен. Муж стал Хамм, Гадебуш и Бад—Кольгруб. Редичке он ее теперь Гладбекк – видно, Люббов прошла.

«Эхинген, – часто думала жена, – за что мне такой Лихен? Заведу-ка я легкий Флирш, наставлю мужу Рогец». Как задумала – так и сделала, ударилась в Блуденц, стала Шлюхтерн, забыла всякий Острах. Жизнь ее стала Клеве: раньше-то одевалась в Марль, а теперь каждый Любц дарил ей Золотурн, или драгоценный Камен, а один Любарс купил ей новенький Мёрс.

Но тут-то и поджидал ее Гибельштадт. Муж увидел подарки, и все ему стало Ясниц. Не мог он потерпеть такой Вреден: каждый Мудау может безнаказанно Пюхау его жену, каждый может ее Бахарах, а то и Руппихтерот! А соседи за спиной Айхах и Хахенбург над ним, над мужем. Эта мысль причиняла ему Болльштедт. Сначала у него была простая Целль: нарвать Вербен и хорошенько задать ей Плеттенберг, да вышло иначе. Как-то вернулся он в свой Узедом, заглянул в одну из Кемнат, а там – Ах-Линц! Очередной Берен-Любхин на его собственной кровати Прирос к его жене! Туттлинген вышла неловкая Пауза.

– Даргун! – вскричала жена. – Вер мне! – Но было поздно. Муж выхватил пистолет, – Пфраймд! – и его соперник превратился в хладный Охтруп, – даже Пульсниц не прощупывался. Увидев, что тот Уммерштадт, жена в испуге спряталась Затруп. Но и ей пришла Гибельрот.

Люденшайд, будьте Верне своим супругам!

Умм

Как-то ездили мы с сестрой Натальей на литературную конференцию в Финляндию. Она вся прошла за городом, на зеленой травке: кто хотел – сидел на раскладных стульях, а кто предпочитал валяться – валялся под дубами. Мы и интервью давали валяясь. Интервьюер тоже валялся рядом.

Комара ни одного не пролетело, хотя рядом было озеро. Все было мирно, расслабленно, трезво. Зная собственную склонность к свинскому пьянству, хозяева запретили продажу вина и пива во время конференции, но по ее окончании обещали хороший выпивон.

Так и вышло: нас всех посадили на пароходик и отправили в плавание по системе озер, соединенных каналами. Финская сосновая природа, чистая вода, скалы, редкие темно-красные домики, вокруг которых не наплевано и не намусорено. Едешь и дивишься: отчего по эту сторону границы все так чисто и благостно, и отчего с нашей стороны с совершенно аналогичным населением: карелы, ингерманландцы, финны – такой глобальный срач? Но этот метафизический вопрос, как всегда, повисал в воздухе и не получал ответа.

Винища на пароходе было залейся, и пива тоже, так что финны уже через двадцать минут ходили со стеклянными глазами и красными лицами. Но оставались такими же молчаливыми и сдержанными: нация интровертов. Всё внутри.

Несколько человек, кто покрепче, оказались музыкальным ансамблем: они достали маленькие гармошечки – буквально размером с дамскую сумочку – и заиграли на них, припевая что-то рифмованное. Другие слушали, сдержанно веселясь и молчаливо одобряя.

Я спросила у финского переводчика – про что поют? Это, сказал он, частушки про Троцкого. Перевод, сказал он, примерно такой:

Троцкий тесто замесил,

Троцкий блины печь собрался.

Ой, Троцкий, ой, Троцкий,

Не знал он, что Суоми – исконно финская земля!

А потом ансамбль гармонистов, окончательно уже остекленев, заиграл «Калинку». И тут один финн – соломенно-белый, в глухом черном суконном костюме, длинный, как лыжи, вдруг одним прыжком вскочил на рундук и заплясал вприсядку, далеко выкидывая сухие, как жерди, ноги. Лицо у него при этом оставалось неподвижным, только наливалось малиновым жаром. И потел очень.

Казалось, он пляшет не потому, что ему хочется, а потому, что не плясать не может. Если бы частушечники не оборвали мелодию, он бы, наверно, упал на палубу с сухим стуком, как Кощей. Но они милосердно прекратили песнь. Остановился и финн. Тяжело дыша, он выпрямился во весь свой двухметровый рост плюс рундук. Встретился с нами взглядом с этой высоты. Постучал себе согнутым пальцем в грудь и сказал:

– Умм – эуропейски, душа – русская!

Ирочка

К вопросу о национальной идее

© Толстая Т.Н.

© ООО «Издательство АСТ»

2014

Татьяна Толстая — лытдыбр (часть 1)