Иван Иванович Пузырьков

Фёдор Корандей

1980, Тюмень.

Доцент, старший научный сотрудник кафедры археологии,

истории древнего мира и средних веков ТюмГУ.

Зело охоч до гэльского (ирландского) языка и латыни.

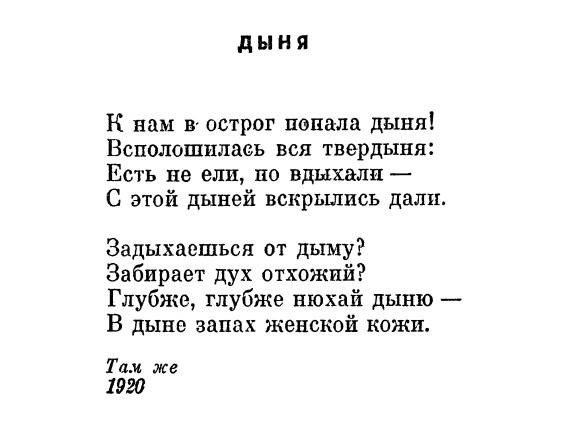

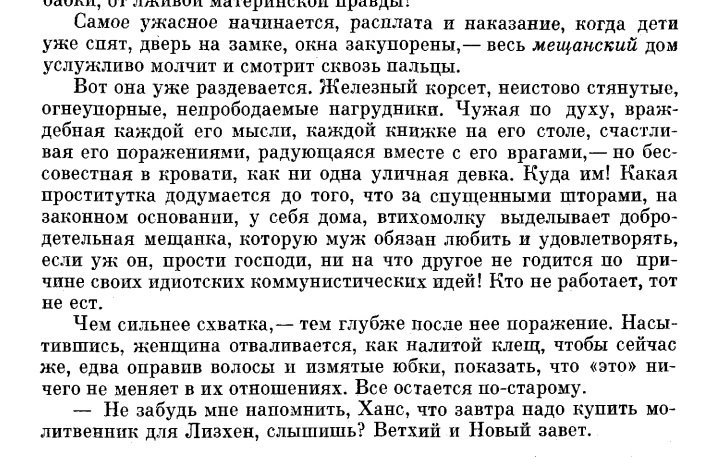

И. Сельвинский. Стихотворения, написанные в белогвардейской тюрьме. Второе длинновато, чтобы сделать из него хит, надо было закончить на середине. Но это по современным меркам, тогда был другой литературный вкус.

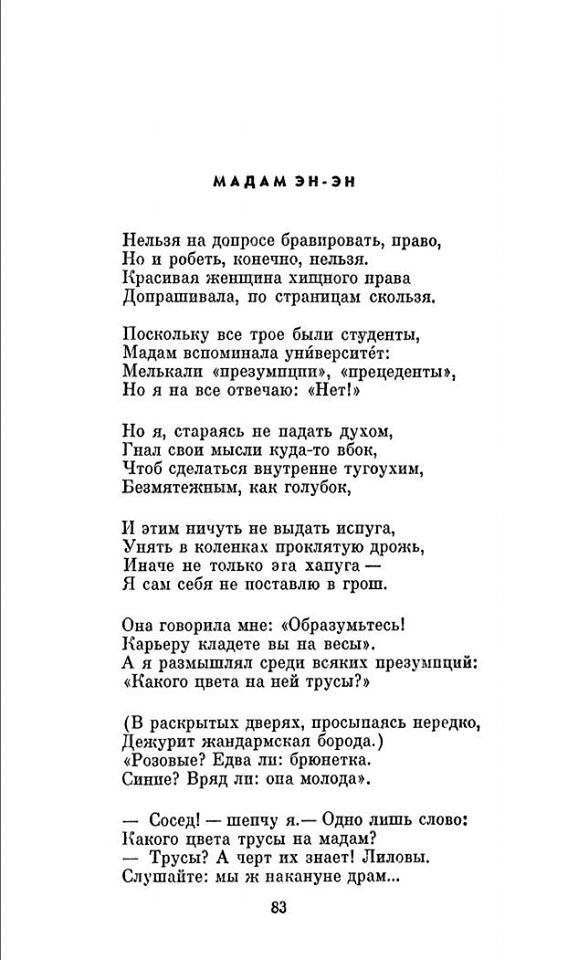

ВСЕ МУЖСКИЕ ОЧЕРКИСТЫ ДВАДЦАТЫХ были по уши влюблены в женскую очеркистку Ларису Михайловну Рейснер. Потому что писала она так:

10 апреля 2020 г. ·

ЭКСТРАВЕРТАМ СЕЙЧАС НЕПРОСТО.

Была весна. Гуптов и Марина сидели дома. Выходить было нельзя. Вдруг в дверь постучали. – Кто там? – спросил Гуптов. – Это Настя, – сказала Марина. – Но ведь сейчас не рекомендуется ходить в гости, – начал Гуптов… Какая-то тревога охватила его. – Да Настя тоже никуда не выходит все это время, – сказала Марина, – и сейчас нам нужно повстречаться, мы год не виделись.

Гуптов развел руками. В дверь снова постучали. Гуптов нерешительно повернул ключ. За дверью стоял Горик. – Привет, – сказал Горик, – можно к вам?

Горик был вроде родственника. Он работал в заповеднике по полгода. Горик вытер ноги о грязный половичок и почесал бороду. Гуптов и Марина замерли в нерешительности. Какая-то тревога их охватила. – Но ведь сейчас… – начала Марина… Глядя на протянутую руку Горика, Гуптов засомневался.

Когда они проходили узким пыльным коридором, Горик чихнул.

– Ну, я не мог заранее, – говорил Горик, ставя на стол бутылку каберне и выкладывая сыр бри, – у меня все отключили. За неуплату. Я же в заповеднике был. Сидел дома, дай, думаю, прогуляюсь, а то вот приехал из заповедника, никого не видел. Гуптов и Марина немного расслабились. Все-таки любили они Горика. – Так ты, чего, не знаешь? – спросил Гуптов. – Чего не знаю? – Что сейчас не рекомендовано. – Чего не рекомендовано? – Общаться. Курс на «разобщение», не слыхал, везде же говорят!? – Ничего не знаю, – сказал Горик, – у меня в заповеднике из новостей только часы-ходики и камеры-ловушки. Был радиоприемник, но его по осени выдра утащила. Слушает теперь. Гуптов и Марина начали рассказывать. Вдруг в дверь постучали.

– Кто там? – спросил Гуптов. – Это я, – сказала Настя. – А у нас Горик, – говорил Гуптов, когда они проходили длинным пыльным коридором. – Апчхи, – сказала Настя.

Горик и Настя обнялись. – Как же я тебя давно не видел, Настя, – сказал Горик. – Я был в заповеднике. Ребята вот мне рассказывают про «разобщение». – А что там про «разобщение», какие новости? – спросила Настя. – Я чертила, как-то не следила. Гуптов начал рассказывать. –Такой прикольный я вчера видел клип, там сидит Траволта в туалете, читает книжку и поет «Оставайтесь нахуй дома». – закончил он.

– А я вот каберне взяла, и сыр с плесенью, – сказала Настя. – Просто у меня работа была, проект планетария, я его чертила дней пятнадцать, никого не видела, кроме Марфы и Ярослава. Ненавижу их уже просто. Гады мелкие. И все мне хотелось вот Марину увидеть, вот тебя, Петя. Дай, думаю, прогуляюсь. Экстравертам сейчас непросто.

Потянулись разговоры. Где-то далеко в заповеднике выдра, сидевшая перед окном, заросшим геранью, сняла очки, потерла усталые глаза, и потянулась к шкале настройки радиоприемника. Заиграла старая музыка ее молодости. — Ага, планетарий, прикиньте, — говорила Настя, — я столько узнала о планетариях. Это вроде зверинца для звезд, устарелая форма. — Самое неприятное, — сказал Горик, — что с бобрами постоянно какие-то терки. Есть там одно семейство. В жизни бы не подумал, что животные могут быть такими жлобами.

Из приоткрытой форточки дул свежий, такой весенний ветер, как обычно в это время года. Казалось, вот он сейчас сдует это все. В дверь постучали. – Кто там? – спросил Гуптов.

АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ И РУССКИЕ КОММУНИСТЫ.

Интересно, что ещё в советские времена среди коренных жителей Самарканда бытовала поговорка, которая по вполне понятным причинам не входила ни в один сборник узбекских поговорок, издаваемых официальными издательствами в то время. На узбекском языке она звучала так: «Исканде́р Зулькарна́йн Самарканда́ кели́б кетди́ — рус коммунистла́р Самарканда́ кели́б кета́ди», что в переводе на русский язык значило: «Александр Македонский, придя в Самарканд, ушёл — русские коммунисты, придя в Самарканд, уйдут».

А. И. Шадаев написал всего одну песню в своей жизни. Однако, она получила широчайшее распространение среди бурят. «ЭСэСэРэй самолёт» стал очень популярным благодаря простоте и шуточному стилю.

«Шуур-шуур дуутай,

Шубуун шэнги далитай,

Дуутай-суутай

эСэСэРэй самолёт.

РУБИКОН В СОВЕТСКОЙ ПОЭЗИИ.

15 октября 1957 г. советские поэты поехали из Равенны по берегу Адриатики на юг, посетить город Сан-Мауро-Пасколи, родину поэта Джованни Пасколи, итальянского декадента, преподававшего латынь и писавшего по-латыни стихи. По дороге Заболоцкий видел дом, построенный вокруг пинии. В этом путешествии они пересекли реку Рубикон. Как минимум трое из десяти членов советской делегации написали впоследствии стихи, посвященные этому событию. Стихотворение Прокофьева «Ручей» было опубликовано в № 6 журнала «Нева» за 1958 г., и в том же году в книжке «Яблоня над морем» (Ленинград: Советский писатель, 1958), которая вся была посвящена итальянским впечатлениям этого автора. Борис Слуцкий НЕ опубликовал свой «Рубикон» в книжке «Время» (Москва: Молодая гвардия, 1959; впервые опубликовано в 1990 в сборнике «Я историю излагаю», собрание сочинений 1991 г. вводит в заблуждение, конечно, помещая его в раздел «Время» (1959) ), а Мартынов свой, записанный как стихотворение в прозе, но рифмованное — в журнале «Наш современник (1974, № 9), републикован в 1977 г., во втором томе собрания сочинений (Москва: Художественная литература, 1976-1977). Также Мартынов упоминал пересечение Рубикона в своих стихах «Стикс» (1963) и «От жажды к песням» (1969). Из этих стихов следует, что они ехали на старом автобусе по довольно оживленной трассе, возможно по Autostrada Adricatica, см. на слайде и по ссылке в гуглмэпс,

https://www.google.com/maps/@44.1060546,12.4015923,3a,75y,170.55h,84.01t/data=!3m6!1e1!3m4!1sXLeYAe5JSbZjS6Eb2Nw5jA!2e0!7i13312!8i6656

грузовиков там до сих пор полно. В стихах отлично передана обстановка автобусного тура, много потных мужчин, все друг друга ненавидят. Слуцкий вспоминал, что во время перехода Рубикона обсуждал с Прокофьевым проблемы молодой ленинградской поэзии: И вот, когда мы переходили Рубикон (!), <…>я спросил Прокофьева: Ну, а как там молодая ленинградская поэзия? Что такое Мочалов? — Мочалов? — без запинки ответил он, — это нахал!»

Александр Прокофьев

РУЧЕЙ

Вода, чуть покрытая глянцем,

Пронизана сонмом лучей,

Заросший травой итальянской

Какой-то недвижный ручей,

Заросший, как видел я, плотно.

Не знаю, товарищ, как тут,

У нас повсеместно — болотной

Такую травищу зовут.

Седеет от зноя травища,

Где ветер, направясь в полет,

В чудесную дудочку свищет,

И солнце немедля встает!

А в полдень здесь было затишье,

Промчав не один перегон,

Мы все из автобуса вышли,

Шутя перешли… Рубикон —

С водой, чуть подернутой глянцем,

Недвижной, совсем неживой,

Заросшей травой итальянской,

Какой-то глухою травой…

1958

***

Борис Слуцкий

РУБИКОН

Нас было десять поэтов,

не уважавших друг друга,

но жавших друг другу руки.

Мы были в командировке

в Италии. Нас таскали

по Умбрии и Тоскане

на митинги и приемы.

В унылой спешке банкетов

мы жили — десять поэтов.

А я был всех моложе,

и долго жил за границей

и знал, где что хранится,

в котором городе — площадь,

и башня в которой Пизе,

а также в которой мызе

отсиживался Гарибальди,

и где какая картина,

и то, что Нерон — скотина.

Старинная тарахтелка —

автобус, возивший группу,

но гиды веско и грубо,

и безапелляционно

кричали термины славы.

Так было до Рубикона.

А Рубикон — речонка

с довольно шатким мосточком.

— Ну что ж, перейдем пешочком,

как некогда Юлий Цезарь, —

сказал я своим коллегам,

от спеси и пота — пегим.

Оставили машину,

шестипудовое брюхо

Прокофьев вытряхнул глухо,

и любопытный Мартынов,

пошире глаза раздвинув,

присматривался к Рубикону,

и грустный, сонный Твардовский

унылую думу думал,

что вот Рубикон — таковский,

а все-таки много лучше

Москва-река или Припять

и очень хочется выпить.

И жадное любопытство

лучилось из глаз Смирнова,

что вот они снова, снова

ведут разговор о власти,

что цезарей и сенаты

теперь вспоминать не надо.

А Рубикон струился,

как в первом до Р. Х. веке,

журча, как соловейка.

И вот, вспоминая каждый

про личные рубиконы,

про преступленья закона,

ритмические нарушенья,

внезапные находки

и правды обнаруженье,

мы перешли речонку,

что бормотала кротко

и в то же время звонко.

Да, мы перешли речонку.

1959

***

Леонид Мартынов

СТИКС (фрагмент)

И часто я об этом вспоминаю.

И где бы ни был я, куда б ни плыл,

Какие бы на свете Рубиконы,

В конце концов, я ни переходил,

Каким бы прорицаниям Сибилл

Я ни внимал,— глядели благосклонно

Все божества:

«Он руки в Стиксе мыл!»

1963

***

ОТ ЖАЖДЫ К ПЕСНЯМ (фрагмент)

И помню, через мост над Рубиконом

Автомашинные летели тени,

Чтоб я в глаза мадоннам благосклонным

Взглянул в Равенне.

1969

***

РУБИКОН

В Китеже я взошёл на потонувшую колокольню и увидел оттуда не только подводный мирок, но и Волхов, и волок, и за Волгою вольницы вольной войлок юрт, и за Киевом бурный днепровский порог. И ещё я увидел за морем — город Стекольный, то есть старый Стокгольм, за былинною гранью моих новгородских дорог.

А если взглянуть с другой колокольни — что-то вроде осколков античных колонн ощутил под копытом мой конь позади Померании, около города Кёльна, где блистает, всемирною славой гордясь монопольно, благовонное озеро Одеколонь.

О, благоуханное озеро, в котором тонут античные тени Рима, незримого по ту сторону Альп! Пусть ни на Рейне, ни в Рурском бассейне в химической пене не иссякнет веками твоё ароматное веяние, пусть больше никогда не грянет ни один залп!

А затем я очутился за Альпами, где-то в Милане, в Турине, в Болонье и Флоренции дантовской. И вообще я сказал себе: «О, человече в болонье, то есть в тусклом и узком, давно уж не модном, как будто и вправду подводном плаще! Ты, потомок московских послов от царей, восседавших на троне в дорогих соболиных мехах и парче, ты, забывший о том, каковы были бубны, и трубы, и кони — помнишь ли, как и сам ты оказался однажды на Рубиконе?

Помнишь, спросил ты: «А что это за речка такая?» — глядя на мост, по которому грузовик за грузовиком везли бидоны, полные молоком. Шли они по направлению к Равенне, машины, гружённые молоком.

И тебе, как собрату-поэту, глазами сверкая, объявили поэты: «А это и есть Рубикон!»

Будь доволен! Пусть близкий Стокгольм остаётся гранёностекольным, хоть давно уж и сам позабыл об обличье таком! Пусть одеколоном пахнет над Кёльном, а над Рубиконом — парным молоком! Пусть звёзды Галактик мерцают над лоном земным, зелёным-зелёным, а не летят кувырком! Пусть любой затонувший колокол с доброжелательством благосклонным говорит своим языком:

— Сколько в мире чудес! Разве все предвосхитишь, даже глядя через волшебно-озёрную тишь, если ты и действительно явишься в Китеж и колокольню его посетишь!

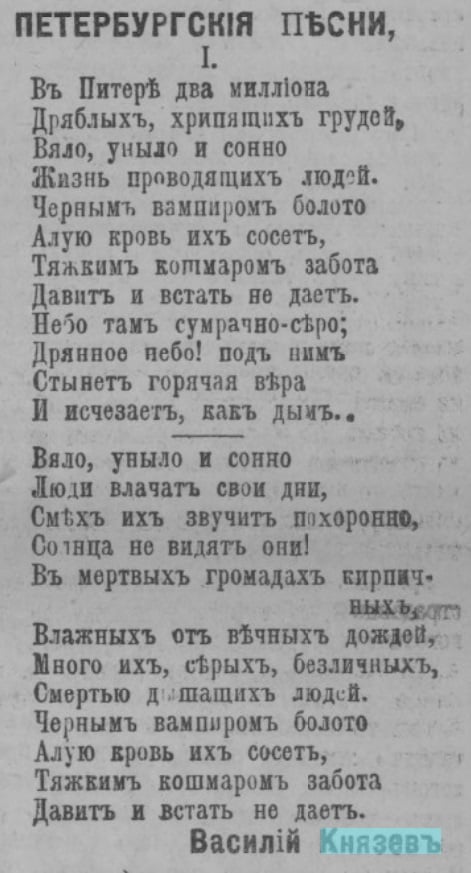

ВАМ, ПЕТЕРБУРЖЦЫ, открыточка из 1914 г.