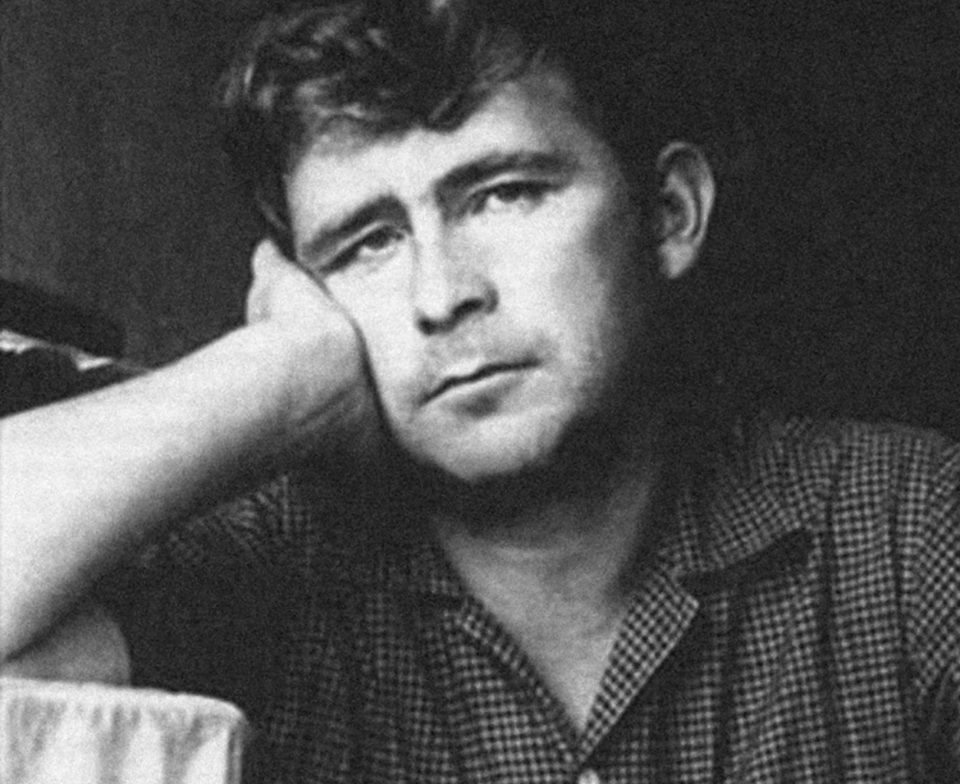

Глеб Горбовский — «Сижу на нарах, как король на именинах»

Глеб Горбовский

04.10.1931, Ленинград — 26.02.2019, Санкт Пететербург

ФОНАРИКИ НОЧНЫЕ

Когда качаются фонарики ночные

И тёмной улицей опасно вам ходить, —

Я из пивной иду,

Я никого не жду,

Я никого уже не в силах полюбить.

Мне лярва ноги целовала, как шальная,

Одна вдова со мной припала отчий дом.

А мой нахальный смех

Всегда имел успех,

А моя юность покатилась кувырком! (1)

Сижу на нарах, как король на именинах,

И пайку серого мечтаю получить.

Гляжу, как сыч, в окно,

Теперь мне всё равно!

Я раньше всех готов свой факел погасить.

Когда качаются фонарики ночные

И чёрный кот бежит по улице, как чёрт, —

Я из пивной иду,

Я никого не жду,

Я навсегда побил свой жизненный рекорд!

1953

(1) Вариант — «А моя юность раскололась, как орех».

Существуют также «женские» варианты этой песни —

Мне парни ноги целовали, как шальные,

С одним вдовцом я прокутила отчий дом… и проч.

ВСЕ ВОСЕМЬ ВАРИАНТОВ ПЕСНИ «ФОНАРИКИ»

***

На кладбище «Доброе утро!»

по радио диктор сказал.

И как это, в сущности, мудро.

Светлеет кладбищенский зал.

Встают мертвяки на зарядку,

стряхнув чернозём из глазниц,

сгибая скелеты вприсядку,

пугая кладбищенских птиц.

Затем они слушают бодро

последних известий обзор.

У сторожа пьяная морда

и полупокойницкий взор.

Он строго глядит на бригаду

весёлых своих мертвецов:

«Опять дебоширите, гады?» —

и мочится зло под крыльцо.

По радио Лёня Утёсов

покойникам выдал концерт.

Безухий, а также безносый

заслушался экс-офицер.

А полугнилая старушка

без челюсти и без ребра —

сказала бестазой подружке:

«Какая Утёсов мура…»

Но вот, неизбежно и точно,

по радио гимна трезвон…

«Спокойной, товарищи, ночи!» —

И вежливость, и закон.

1956

***

Сначала вымерли бизоны

на островках

бизоньей зоны.

Затем

подохли бегемоты

от кашля жгучего

и рвоты.

Косули пали

от цинги.

У мух отнялись

две ноги,

но мухи сразу не скончались…

Дикообразы вдруг легли,

еще колючие вначале,

потом обмякли,

отошли…

Оцепенела вдруг

собака.

Последним помер

вирус рака…

… И только между

Марсом, правда,

да между умершей Землей

еще курили астронавты

и подкреплялись пастилой.

Сидели молча,

как предметы,

с Землей утратившие

связь…

И электрического света

на пульте

вздрагивала вязь.

1958

Я умру поутру,

КОНСТАНТИН К. КУЗЬМИНСКИЙ

Верхнее: Глеб Горбовский читает стихи в Союзе Писателей. Ок. 1973 г.

Верхнее: Глеб Горбовский читает стихи в Союзе Писателей. Ок. 1973 г.

Нижнее: К.Кузьминский и Г.Горбовский на Фонтанке. Лето 1972 /?/. Фото Б.Смелова.

Глеба не отдам никому. Ни Союзу писателей, ни отечественным издателям, ни «современному читателю». Я прощаю Глебу всё: и то, что он плохо пишет, и то, что его на 75 процентов можно печатать, и его стихи «У шлагбаума», и «Светлую песню».

Потому что Глеб, вероятно, единственный поэт в Ленинграде. Мастеров много, поэзии — невпроворот, а Глеб — душа живая. И потому лишь он один любит бескорыстного Бориса Тайгина /»Борю не тронь, – говорил он, – Боря святой человек.»/ У Глеба звериный нюх на истину. И на красоту. Ему бы жить с муравьями, со звериками.

Глеб не умеет писать стихов. Он их выдыхает. Иногда с перегаром, иногда без. Но всегда это правда. Глеб просто иначе не умеет.

К сорока годам он вдруг бросил пить. И бунтарь Горбовский принял этот мир, как есть.

Но мы любим другого Глеба. Непризнанного, пьяного, доброго и безобразного. Это его стихи гремели 15 лет в пику редакторам и начальникам. Его прияли в Союз, а он шумел по-прежнему. Ему издавали книгу за книгой, кастрируя их и причесывая, а он читал «Квартиру».

И они сделали ширму изданного Глеба Горбовского. А неизданный — живет. И живут его друзья, неизданные и ненапечатанные. Колдует мрачный Соснора, полупризнанный член Союза писателей, живут стихи Еремина и Уфлянда, перебрались в Москву, но все равно с нами — Рейн и Найман, и даже выдворенный Бродский продолжает звучать.

Загубили друга Глеба, покойного Колю Рубцова, тем же способом — издав.

Глеб может написать еще больше плохих стихов, можно напечатать еще 10 сборников, но никуда он от нас не уйдет, потому что он наш и любим нами.

Я привожу те стихи Глеба, которые сохранились в памяти людей и в бесчисленных списках, и о которые уже 20 лет спотыкается Секретариат Союза писателей во главе с покойным Александром Прокофьевым. Кто может запретить петь «Фонарики»? А «Светлую песню» все равно никто не поёт.

Слава Богу, что Глеб сейчас не помирает с голоду. Пусть он пишет, что его душе угодно — все равно его худшие стихи лучше и добрее всего печатающегося. Единственный адекват Глеба в русской литературе — это Веничка Ерофеев. И по характеру тоже.

И я прощаю ему всё. Пусть и он мне простит то, что осталось в моей памяти, что стало моими стихами, которые никто не вправе отнять.

И я их печатаю.

Нехорошо мне говорят о Глебе. Что он продался большевикам, в центральной прессе хуйню какую-то печатает, молодых поэтов от бунта отговаривает. Напомнить Глебу собственную юность? Напоминаю.

После выхода «Живого зеркала» Сюзанны Масси меня не тягали, хоть ежу было ясно, что это моя работа. Соснору тоже. Бродский был уже за кордоном. Про Кушнера я уж не говорю – с него какой спрос? Вызовут его – «Напишите, что, мол, не согласны», а он, поправляя очки, теребя узел галстука – «Вы знаете, я сейчас несколько занят, пишу детскую книжку, понимаете, приходится рецензировать… Возможно, вы знаете, через полгода, скажем…» и т.д.

Глеб же нарвался. Приволок книгу в Лениздат, другу своему показать, Друяну кажется – редактору, а в кабинет главред зашел, Хренков /и фамилия же!/ – «А, говорит, в Лондонах издаетесь! Ага!» И отвалил. Через неделю – Глеба в Дзержинский райком партии /я там тоже бып – в 65-м, за черной клеенчатой дверью, где сразу — бюст Феликс Эдмундыча, но по другому делу. Потом меня уже знали и не приглашали/. Гэбэшник к нему сразу на «ты», а секретарь райкома – на «Вы» и «Глеб Яковлевич». Знаете ли вы, что книжка там вышла и что там в предисловии написано? А я – говорит Глеб, – по английски не читаю, но полагаю, что не «Боже, царя храни» и не «Союз нерушимый», а что славу мне создали — так это ж, вы ее и создали статьями в «Советской России» – там «Рыжий зверь во мне сидит» и, подобное. Сами и расхлебывайте. «Нет, а вы напишите, что не согласны с трактовкой!» «Так я ж предисловия не читал, я ж говорю, что по английски не понимаю, и писать ничего не буду.» Отпустили.

Таскали Глеба по разным поводам года е 56-го. Когда в Союз принимали, покойный Прокофьев орал: «Этого хулигана?! Только через мой труп!» Приняли, однако, а Прокофьев уже после загнулся. Не из-за Глеба. Выпускают Глеба на «Ленинских чтениях», юбилейных – году в 64-м, что ли? А Глеб им читает, Боре Тайгину посвященное:

На лихой тачанке

я не колесил,

не горел я в танке,

ромбов не носил,

не взлетал в ракете

утром, по росе…

Просто жил

на свете,

мучился, как все.

Или «Стихи о квартирной соседке» загнет. «Квартиру №6» он на каждом чтении выдает. А она и по сю не напечатана.

Еду я году в 63-м со своей бывшей второй женой в троллейбусе по Невскому, гляжу – на поручне Глеб висит. Качается. «Глеб!» – говорю. А он, как меня увидел, «Кося!…» говорит, и на мне обвисает. Скинул я кого-то с кресла, Глеба усадил. Публика шумит. А Глеб у меня из-подмышки высовывается: «А я вас ебал!» Я его морду себе в живот утыкаю, а он из другого бока высовывается – «И вас тоже!» Поволок я его к выходу – к Московскому подъезжаем. Публика уже в ор. А Глеб начинает штаны расстегивать: «Давай, говорит, я их всех обоссу!» Еле-еле из троллейбуса вытащил. Жене говорю: «Держись подальше, а то и тебя заметут!» Меня-то с Глебом уже заметали. Да и без Глеба тоже.

Выступал Глеб по телевидению. Гляжу на экран – пьяный, и мордой в стол. Тут, гляжу, камера передвинулась /выступление было «За круглым столом», народу много/. Возвращается – нет Глеба. Минут пять проходит – опять Глеб за столом, и волосы блестят. Мокрые. Успели, значит, его под краном освежить. А на Камчатке — и того лучше было. «Расскажи, говорю, Глеб, как ты в камеру наблевал.» «И всё, говорит, врут. Такого и не было. Просто, кормили нас сёмужкой, под спиртик. Ну, у меня чешуйка между зубов и застряла. Я, говорит, все языком достать ее пытался, а потом достал, выплюнул, а там – объектив. Ну, в него и попал.»

А сколько раз менты у него записные книжки отбирали. Сколько стихов пропало. А иногда сам без пальто возвращался. Потерял где-то. Писал на чем попало – на папиросных коробках, потом терял. Анюта, его вторая жена, святая, все до крошечки черновики собирала, потом к Боре Тайгину везла, тот перепечатывал – сохранили около 3 000 стихов. За те стихи Глебу не платили.

Всегда меня поражал его нюх на поэзию. Ноздрей, как зверь, чувствует. О Боре Куприянове я уже писал, а он еще с первого раза в Пазухина врубился. У меня нашел в «Сезоне осеннем…» строфу, которая была «сделана», а не «написана» – никто другой и не заметил бы. «Я, говорит, кроме Пушкина ничего не читал.» Сюзанна спрашивает: «А кто ваш любимый художник?» «Ну…, Босх!» Прислала ему две книги Босха. И мне одну. А я, пока Глеба искал, все три пропил. Встречаю его в Союзе, в кабаке. «Глеб, я, говорю, твоего Босха пропил. Все три.» Глеб говорит: «Ну, хоть бы одного бы, оставил.»

Встречаю Глеба на Литейном в 70-м году. «Глеб, говорю, женюсь, хочу всех поэтов на свадьбу пригласить. Бочку пива выставлю.» «Ага, говорит, и для меня – пару запасных почек.» Ткнул себя пальцем в щеку – вмятина остается. Отек. Пить он бросил где-то в начале 70-х. А до этого был человеком. Да и то – здоровье чисто русское, богатырское, Пил с детства, и столько, что уму представить невозможно. Пил и писал. Пил с Михновым и с Кулаковым, пил один и пил в кумпании. Под закуску и без. Но пил светло, не как члены Союза писателей. А теперь член – и не пьет!

Глеб на это предисловие не обидится. А на остальных мне… Глеб, когда Дар сообщил ему, что передал все его ранние рукописи мне, сказал: «Косе я верю. Кося сделает, что нужно.» Так что полагаю, что эта попытка «реабилитировать» Глеба – это именно то, что нужно. Пусть он пьяный, пусть в члены поступает – все равно, он живой, не в пример королевам и чиновникам от поэзии.

Я в Глеба верю.

АНЕКДОТЫ О ГЛЕБЕ ________________________________________

«… Шигашов и Горбовский вообще перестали здороваться. Поспорили о том, кто из них менее нормальный:

— Какой-то ты стал черезчур нормальный, — твердил Шигашов.

— Я-то ненормальный, — убеждал его Горбовский, — а вот ты, действительно, того…»

«Встретил я однажды поэта Горбовского. Он и говорит:

— Со мной произошло несчастье, оставил в такси рукавицы, шарф и пальто. Ну, пальто мне дал Иосиф Бродский. Шарф — Кушнер. А рукавиц до сих пор нет.

Тут я вынул свои перчатки и говорю:

— Глеб, носи на здоровье!

Мне было лестно и приятно оказаться в такой системе: Бродский, Кушнер, Горбовский и я.

На следующий день Горбовский пришел к Битову, рассказал про утраченную одежду и кончил так:

— Ну ничего, пальто мне Бродский дал, шарф — Кушнер, а рукавицы… Васька Аксенов…»

Это из «Невидимой книги» Сергея Довлатова / «Время и мы», №24, 1977/. Там что-то еще есть, связанное с Кириллом Косцинским, но это уже сплетня, а не анекдот, Довлатов зело злоязычен. Шигашов же – самый мрачный прозаик Ленинграда /по определению В.Ф.Пановой/. Автор романа «Остров», «Крыселова» и повести «Три черты» – последняя – из своего детства в трудколонии.

Глеб же уже стал материалом для анекдотов. И мистификаций, Еще в 65-м году одна подруга мне жаловалась, что Некий Сева Ловлин /он же поэт Всеволод Луговской/ выдавал себя за Глеба Горбовского и занимал у нее денег.

Олег же Рощин /см./ тем и пробавлялся. Подходил в Летнем саду к какой девушке: «Я, говорит, поэт Глеб Горбовский. Одолжи три рубля.» Одалживали.

И меня однажды Глеб выручил. Сидели мы с Гришкой-слепым в «Пиво-пиво» под Думой /оно же «Рачки»/ и так там накачались в компании с бывым зэком – тот еще официантку в гастроном за водкой послал и в соседнюю столовую – за шницелем, ничего, сбегала, а мне в карман снетков напихал и под них – рублевку, на опохмелку, она меня тоже выручила, но потом. Вышел я из бара и полез в метро на станции «Канал Грибоедова», чтоб к Толику Архипову, приемышу Т.Г.Гнедич в больницу, Военно-Медицинскую академию ехать, напротив Витебского. Только полез, а меня мент за шкирец, отвел в дежурку, «Кто, говорит, такой?» Поэт, говорю. А ну, почитай стихов. Свои я, натурально, читать не стал, еще обидится, непонявши, читаю Глеба. Расчувствовался мент. Ты, говорит, метром не езди, все равно на выходе эаметут, посадил меня на троллейбус, доехал я, хоть и с пересадкой, до Витебского, дошел до садика больничного, до решетки, увидел Толика — и с копыт. Толик за нашатырным спиртом сбегал, трет мне нос, а мне плевать – я дошел, добрался, значит. Тут «раковая шейка» подъезжает, я встаю и сам лезу в фургон. Привезли на Дровяной. Рупь, говорят, ппати. А у меня, говорю, нету. Начали карманы шмонать, чтоб в камеру – рупь под снетками нашли. Забрапи рупь, выписали квитанцию и выкинули. Стою напротив гостинницы «Советская», качаюсь, жду трамвая «8-ку». Подходит мент. Пошли, говорит. Привел в штаб дружины. Чего, говорит, перед иностранной гостиницей качаешься? – Трамвая жду. Плати, говорит, штраф. А я ему квитанцию – уже, говорю. Выгнал и не оштрафовал. С Глебом тоже такое случалось. Поэт!

Решил Глеб к культуре приобщиться. Зашел в «Квисисану», купил на последние рупь восемьдесят 200 грамм коньячку. Сидит, приобщается. Подходит к столику ханыга: «Друг, — говорит, — дай, — говорит, — кусочек булочки в коньячок макнуть!» А сам благоухаем, изо рта, как из парикмахерской, успел, значит, в Пассаже за пяти- алтынный из автомата пасть одеколоном попрыскать, от этого тоже торчишь, ежели на опохмелку, да порции три-четыре. Глеб ему говорит: «Макай.» Вынимает, жлоб, из кармана заранее очищенную французскую, и в стакан. Тащит ее обратно, по пальцам течет, а он ее на ладошку и в жав… Глеб глядит — а в 200-граммовом стакане — чистенько, капелюшка на донышке. Приобщился, значит. Ну, тюрька из полбуханки на маленькую — дело знакомое, сидишь и ложкой хлебаешь, а с коньяком — это что-то уже новенькое. А не ходи в «Квисисану» /она же — «Север» и «Дары Нептуна»/, это место не для поэтов, а для фарцовщиков. Вот у Елисеевского тебя никто не нажгет!

А история с «Фонариками»! Сидит Глеб где-то в шалмане на Дальнем Востоке. Пьяный, натурально. А рядом «Фонарики» поют. Встает Глеб: «Братцы, да это ж я эту песню написал!» «Куда тебе, суке, НАРОД написал! Народная это песня!» И набил народ бока и баки самозванному поэту. Глеб об этом никак без смеха не вспоминает — тоже, говорит, популярность. А где он, все-таки, третью строфу подтибрил?…

Народ… Сколько его, народ, поминают – в каждой статье, от «Литературки» и до «Молодой Гвардии». И все желают народ представлять: и Федоры Абрамовы, и ученик ихний, Александр Исаевич. И Твардовский-Матусовский-Исаковский-Долматовский -Колмановский. А народ – это Горбовский. И Веничка Ерофеев. Словом, вышли мы все из народа. Выйти-то вышли.

Вот и Глеб, говорят, вышел. Не то, чтобы на дверь указали, а – сам устал. В милиции бьют сапогами /кулаки берегут, а сапоги – казенные, снабжают/. Стоим мы с Глебом году в 62-м на Пушкинской, прощаемся. Поздно уже. Подходит мент. «Ты, говорит Глебу, – где живешь?» «Я, – говорит Глеб, – здесь.» «А ты?» – ко мне. «А я, – говорю, – на Конногвардейском.» «Ну, – говорит, – пошли!» Пошел я с ним, паспорт у меня при себе, чего бояться? Да и не пьян, и даже не дунувши. Идем по Лиговке, мент с каждой блядью здоровается: «А, – говорит, – Клавка, лейтенантика подцепила?» Идет, блядей не трогает, а ко мне – на ты. Заходим в отделение, старлей паспорт проверил, «Можете, – говорит, – идти.» Говорю: «Научите, – говорю, – лейтенант, своего подчиненного на «вы» обращаться!» Лейтенант так ручками на стол оперся и – ласково – ко мне: «Тебе что, – говорит, – ебало набить?» Я так посмотрел по сторонам: три мента и один алкаш, на полу, у стенки, отдыхает – «Да нет, говорю, – благодарю Вас, как нибудь в другой раз!», а сам – раком-раком и на выход. И мордой меня как-то по гавну возили, в отделении на Маяковского. А Глеба – не?

Вот потому-то, не от этого народа, а от этого гавна Глеб, протрезвев, и отошел. А с народом он остался. Как и его друзья Уфлянд и Еремин, Михнов, которому /художнику!/ руки как-то в ментовке переломали, ложку держать не мог, правой рукой-то.

До революции Россия была самой пьющей страной в Европе. Сейчас, согласно официальной статистике, в России пьют В ТРИ РАЗА больше.

А поэты всегда должны быть впереди.

Глеб и был – первым.

Привожу по памяти два текста Глеба, которых, по-моему, даже у Бори Тайгина нет. У Глеба-то их точно нет и наверняка, не помнит. Любопытные тексты.

Литого Сталина в шинели

пилили ночью, как бревно.

А утром, заспанные, ели,

не находили в жизни цели…

И — грохотало домино!

2

Пили водку, пили много,

по-мужицки, с кряком.

И ругались только в Бога,

ибо Бог – еврей и скряга.

Пили водку, пили смеси,

пили, чтоб увидеть дно,

голой жопой тёрся месяц

о немытое окно.

Кулаки бодали — дали,

кулаки бодали – близи.

… На стене висевший Сталин

отвернулся, в укоризне.

И еще отдельные строчки Глеба, уж не помню откуда, но все помнят и цитируют:

Всё идет, куда вставляют клизму,

а не — к коммунизму!

И образ, любимый, по-моему, и самим Глебом:

Кал, как кол

торчал

в снегу.

Вряд ли это будет напечатано на Родине. Однако же, на ней написано. Глебом. Как сказал мрачный Соснора на одном из собраний Союза писателей: «Я не понимаю, что это за поэт, который не написал ни одного антисоветского стихотворения!» Соснора и не такое сказать может. Загробным голосом.