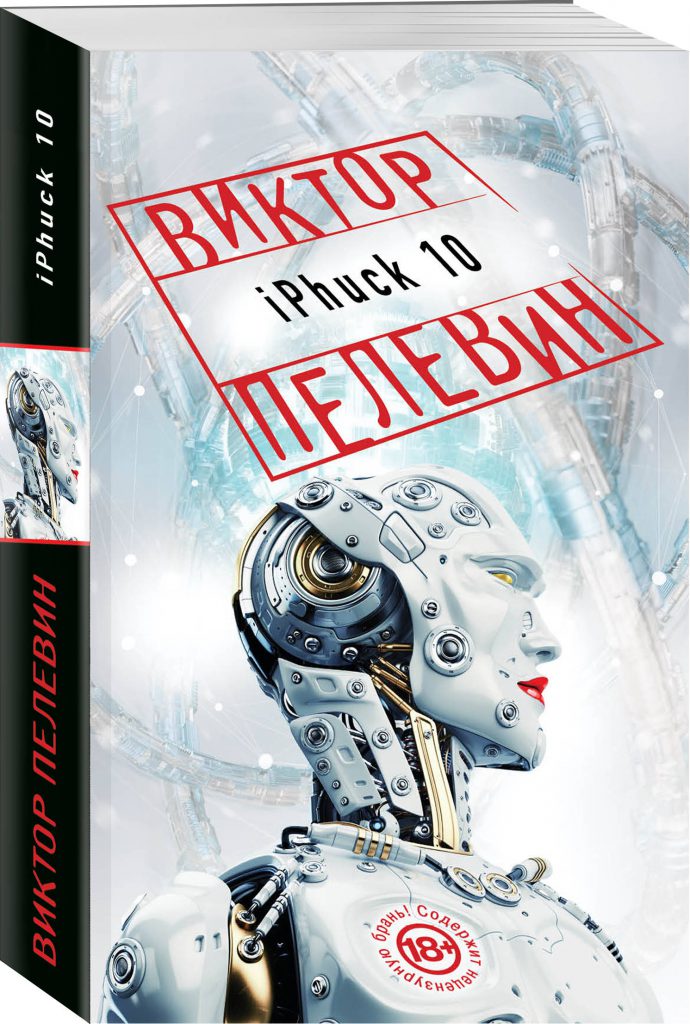

Всё, что вам нужно знать про iPhuck 10

ВМЕСТО РЕЦЕНЗИИ

ПОЕХАЛИ!

«Страдания «малого народа» как главная тема российской либеральной лирики начала XXI века»

«Увы, русский художник интересен миру только как хуй в плену у ФСБ. От него ждут титанического усилия по свержению режима, шума, вони, звона разбитой посуды, ареста с участием двадцати тяжеловооруженных мусоров и прочей фотогеничной фактуры – но, когда он действительно свободен, идти ему особо некуда. Мировой пизде он уже не нужен. Больше того, он становится для нее опасен – и она делается невероятно далекой и обжигающе-холодной…»

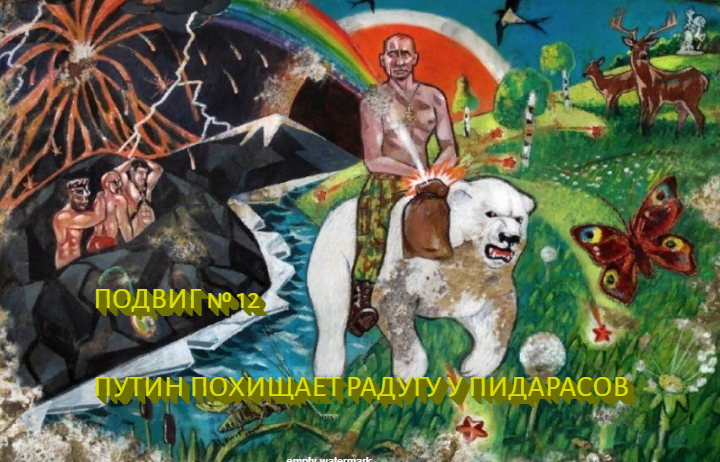

На невысоком постаменте из темного камня покоился трехметровый кусок бетонной стены, зафиксированный стальными тросами. Там была крупная фреска – с небольшими повреждениями, царапинами, мелкими граффити, подчищенными пятнами плесени – но в целом сохранившаяся хорошо. Я увидел горы, нарисованные с отступлением от правил перспективы – и с тем наивным романтизмом, который свойствен детям равнин. Я говорю про детей не просто так в первый момент мне показалось, что это детский рисунок. Но потом мой компаративный алгоритм склонился к тому, что это солдатское творчество.

Фреска, действительно, больше всего напоминала росписи клубов в военных частях, рукописные агитационные плакаты поздней советской поры и прочие подобные арт-объекты. Технику письма при этом нельзя было назвать совсем неумелой. Она тяготела к военному примитивизму, но грубые мазки широкой кисти создавали законченный и сложный образ. Голый по пояс мускулистый мужчина в маскировочных штанах мчался по горам на яростном белом медведе. Лицо всадника выражало непреклонную решимость. На склонах гор росли огромные цветы размером с деревья, летали пчелы и стрекозы, небо стригли ласточки – природа была изобильна. Из ущелья, оставшегося у медведя за спиной, выглядывали нездорово бледные, перекошенные злобой и исполненные порока лица. Все доступные мне лекала указывали именно на такие эмоциональные паттерны. Сперва я не понял, чем они так недовольны – а потом заметил болтающийся на крупе медведя мешок, из которого на волю рвались разноцветные звезды и молнии. Прочерченные от горловины мешка тоненькие стрелочки показывали, что все преувеличенное богатство красок на горных склонах вырвалось именно оттуда.

Над фреской была крупная надпись:

ПОДВИГ № 12

ПУТИН ПОХИЩАЕТ РАДУГУ У ПИДАРАСОВ

После того, как вину за начало Второй мировой окончательно перевесили на Россию, в прогрессивном дискурсе стала ощущаться необходимость повесить туда же и Холокост. Если вы крутитесь в кинобизнесе, вы такие вещи чувствуете вагиной. Но делать подобное надо исключительно умело и тонко – чтобы не оскорбить невидимого заказчика чрезмерной услужливостью.

Вопрос с ответственностью России за Холокост создатели «Блонди» разруливают просто с какой-то лунатической элегантностью. Гитлер в этом фильме – эдакий мистик-гик, чокнутый мечтатель, черный Мюнхгаузен. Он все время глядит в хрустальный шар, чтобы понять, куда двигать Рейх дальше. Про это узнают агенты НКВД, и решают подменить этот шар, чтобы навести фюрера на мысль о вторжении в Англию.

Для этого сталинские специалисты по подсознательным манипуляциям пытаются сделать такой же шар с сублиминальным – то есть сознательно неуловимым – портретом злобного Черчилля. Гитлер, мол, будет глядеть в свой шар, разозлится на Черчилля и начнет вторжение…

В России есть завод, где производят так называемые «Святочные Кремли» для коллективного армейского созерцания – это стеклянные шары с лазерным изображением Кремля внутри. Вот этот завод и получает задание изготовить фальшивый сублиминальный шар для фюрера.

Но из-за отсталости русских технологий и повального пьянства на заводе лазерный Черчилль получается похожим на карикатурного носатого еврея из антисемитских брошюрок. Мало того, матерящиеся русские умельцы ухитряются оставить в поддельном хрустальном шаре тень «Святочного Кремля», потому что при первом проходе лазера забывают отключить стандартную процедуру…

В результате становится ясно, что русские спровоцировали Гитлера не только на Холокост, они еще и заставили его напасть на Россию. Умно, да.

Любое творческое действие настроенного на выживание современного художника – это просьба принять его в заговорщики, а все его работы – набранные разными шрифтами заявления на прием. По этой скользкой и зловонной тропинке веселая молодежь с первого полюса искусства, теряя волосы и зубы, бредет в омерзительную клоаку второго – доходит, кстати, один из тысячи, остальные спиваются и старчиваются. На первом полюсе распускаются новые цветы, год или два согревают нас своей трогательной глупостью, потом тускнеют, опадают – и отбывают в тот же путь. Так было сто лет назад, Порфирий. И так будет очень долго. Искусство давно перестало быть магией. Сегодня это, как ты вполне верно заметил, предварительный сговор.

Любое творческое действие настроенного на выживание современного художника – это просьба принять его в заговорщики, а все его работы – набранные разными шрифтами заявления на прием. По этой скользкой и зловонной тропинке веселая молодежь с первого полюса искусства, теряя волосы и зубы, бредет в омерзительную клоаку второго – доходит, кстати, один из тысячи, остальные спиваются и старчиваются. На первом полюсе распускаются новые цветы, год или два согревают нас своей трогательной глупостью, потом тускнеют, опадают – и отбывают в тот же путь. Так было сто лет назад, Порфирий. И так будет очень долго. Искусство давно перестало быть магией. Сегодня это, как ты вполне верно заметил, предварительный сговор.

– «Разбираться» в современном искусстве, не участвуя в его заговоре, нельзя – потому что очки заговорщика надо надеть уже для того, чтобы это искусство обнаружить. Без очков глаза увидят хаос, а сердце ощутит тоску и обман. Но если участвовать в заговоре, обман станет игрой. Ведь артист на сцене не лжет, когда говорит, что он Чичиков. Он играет – и стул, на который он опирается, становится тройкой. Во всяком случае, для критика, который в доле…

– «Разбираться» в современном искусстве, не участвуя в его заговоре, нельзя – потому что очки заговорщика надо надеть уже для того, чтобы это искусство обнаружить. Без очков глаза увидят хаос, а сердце ощутит тоску и обман. Но если участвовать в заговоре, обман станет игрой. Ведь артист на сцене не лжет, когда говорит, что он Чичиков. Он играет – и стул, на который он опирается, становится тройкой. Во всяком случае, для критика, который в доле…

Журналистов не надо ни во что посвящать. Не надо даже давать им команду – эти умные и удивительно подлые зверьки сами способны догадаться по запаху, где им накрошили еды. Вот про что мы говорим.

Журналистов не надо ни во что посвящать. Не надо даже давать им команду – эти умные и удивительно подлые зверьки сами способны догадаться по запаху, где им накрошили еды. Вот про что мы говорим.

– Какая честь быть принятым в этом изысканном доме, больше похожем на музей.

– Какая честь быть принятым в этом изысканном доме, больше похожем на музей.

– Да, – согласился Аполлон Семенович, – серьезная честь. Я обычно не слишком общительный человек, просто хочется с кем-то поговорить. Мне, как у вас говорят, хуево.

– У нас – это у кого? – спросил я осторожно.

– Там, снаружи, – махнул Аполлон Семенович в сторону экрана.

Кажется, он все-таки меня видел. Но вот дошло ли до него, что он говорит с алгоритмом, я не знал. И непонятно было, станет ли он продолжать разговор, если это до него дойдет. Вести себя следовало крайне аккуратно.

– Аполлон Семенович, – сказал я полным почтения голосом, – не сомневаюсь, что вашему «хуево» позавидовали бы миллионы, если не миллиарды. Но я уверен и в том, что оно скоро пройдет и сменится вашим «хорошо» – о котором простые смертные не имеют даже представления.

– Это ты хорошо лизнул, – сказал Аполлон Семенович. – Умеешь. И, главное, попал своим языком в самую-самую точку, хе-хе-хе…

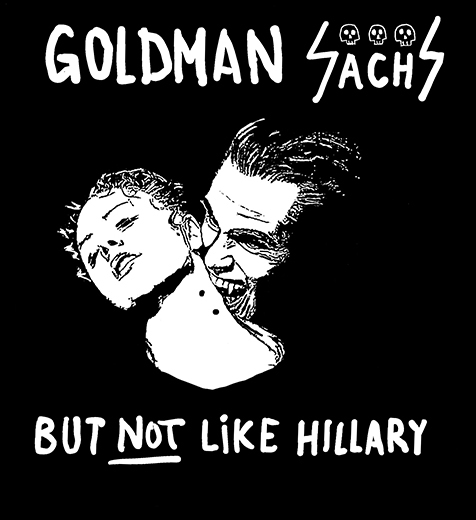

– Я объясню первый слой, – ответил Аполлон Семенович. – Внешний, так сказать. То, что способны понять профаны. Это рекламная концепция инвестиционного банка «Голдман Сакс» – одной из структур, стоявших у основания Единого Банка, где я имею честь служить.

– Я объясню первый слой, – ответил Аполлон Семенович. – Внешний, так сказать. То, что способны понять профаны. Это рекламная концепция инвестиционного банка «Голдман Сакс» – одной из структур, стоявших у основания Единого Банка, где я имею честь служить.

– У меня мелькнула такая мысль, – сказал я. – Только на рекламу это не слишком похоже. Скорее наоборот. Негатив-с.

– Да. Но в эпоху среднего и особенно позднего гипса получило распространение такое, э-э-э, саркастическое самопозиционирование, к которому прибегали крупные монстры финансовой вселенной. Их все иррационально ненавидели – и, как бы подыгрывая этому чувству, они жестко иронизировали сами над собой и тем самым возвращали себе частицу народной симпатии. Примерно так же политики той эпохи вышучивали себя перед камерами, для чего существовали специальные благотворительные обеды и юмористические программы. Считалось, что это делает их похожими на людей. Теперь понятнее?

– Все равно не до конца.

– Тебе неясен смысл надписи. Для этого, конечно, надо быть историком… Текст восходит к электоральному слогану Республиканской партии США – тогда еще были США – «Hillary sucks, but not like Monica». Самый расцвет гипса, 2016 год. В те годы каждый понимал эту шутку. Моника Левински и Хиллари Клинтон – это…

– Вот теперь наконец дошло, – сказал я. – В постере используется тройная игра слов, текст звучит как «Голдман сосет, но не так, как Хиллари». А то, что Хиллари, в свою очередь, сосет, но не так, как Моника, оставлено за скобками.

– Именно! – ответил Аполлон Семенович довольно. – Но эту концепцию не приняли. Хотя она била в самую-самую точку.

– Почему?

– Потому что Хиллари проиграла выборы. После этого никому уже не было интересно, как именно она сосет. Даже, наверное, ее мужу. Именно поэтому этот плакат – такая редкость.

– Да, гипс есть гипс, – проговорил я, чтобы сказать хоть что-то. – Сегодня такое вообще невозможно.

– Это только кажется, – ответил Аполлон Семенович. – Сегодня мы шутим так же, но тоньше. И ты про это знаешь.

– Неужели?

Он засмеялся.

– Какая реклама Ебанка встречается чаще всего?

– One bank fits all?

– Нет. Ты наверняка видел ее раз пять только за сегодня… Выглядит как уравнение. SDR равно HR. Special drawing rights are human rights.

– Совершенно точно, – подтвердил я, – видел сегодня два раза. У Курского вокзала и…

– Неважно. Вслушайся, как это звучит: Special drawing rights… Что происходит с точки зрения физики, когда кто-то сосет кровь? Он создает у себя во рту зону низкого давления, и она вытягивает жидкость из пореза… Draw blood, вот что будет делать сейчас этот элегантный вампир. SDR и HR соединены знаком равенства – символической трубочкой, через которую так удобно это делать… Комариное жало в профиль. Понимаешь теперь, почему этот гипс бесценен?

– Мрачный, мрачный юмор, – ответил я.

– Да, – ответила она, – с этим я тоже согласна. Скажи, сколько раз ты сейчас заглянул в сеть?

– Да, – ответила она, – с этим я тоже согласна. Скажи, сколько раз ты сейчас заглянул в сеть?

– Милая, – сказал я, придав своему лицу снисходительное выражение, – я не то чтобы туда заглядываю, когда с тобой говорю. Я оттуда скорее выглядываю. Чтобы увидеть свою скверную девочку.

Мара посмотрела на меня – и ее мимическая схема с высокой точностью совпала с шаблоном «строить глазки». Даже губы сложились в сердечко, как на ролике какого-то из старых андрогинов.

Она строила мне глазки. Она меня соблазняла.

Впрочем, дорогая читательница, мы-то с тобой хорошо знаем, что вы, прекрасные создания, прописываете мужчинам эту процедуру с размахом пьяного прапорщика, глушащего рыбу на сибирской реке – не целясь в какого-то конкретного ерша, а просто кидая взрывчатку в воду, и потом уже выбирая добычу из того, что всплыло… Правда, в наше время за женский харасмент (или, как говорят юристы, «энтайсмент») можно и присесть – но Мара ведь знала, что в суд я не пойду. Придется быть галантным вдвойне.

– Что теперь, моя любовь? – спросил я. – Следующий лот?

А соловей чирикал свое обычное:

А соловей чирикал свое обычное:

– Глубокий кризис, в котором оказался Евросоюз… Пьють-пьють-фюи…

– Чего обсуждают? – спросил я.

– Да транзит делят, – ответила Мара. – Как всегда.

Я заглянул в сеть, чтобы понять, в чем дело (когда я сказал, что не интересуюсь политикой, я не кокетничал).

То, на что она намекала, было конспирологическим консенсусом относительно истинных целей Ревельского саммита.

Евросоюз сегодня зажат между Халифатом в Европе и государством-сектой Дафаго, чьи земли начинаются за Уральскими горами. Границы у Халифата и Дафаго нет, но уже семь лет между ними идет война из-за разного истолкования небесных знамений. Воюют с помощью сверхдальних крылатых ракет с конвенциональной боевой частью ограниченной мощности, а Евросоюз берет деньги за их пролет над своей территорией. Бомбардировщики мы не пропускаем «по гуманитарным соображениям», но на самом деле потому, что так война может слишком быстро кончиться.

Квоты на транзит этих самых ракет были постоянной темой склок на саммитах. Украина, например, совсем не пропускала китайские ракеты, зато сдавала коридоры Халифату по демпинговым ценам. Белоруссия, наоборот, старалась договориться с Дафаго. Россия выступала за общий европодход к проблеме, справедливо указывая, что без ее согласия ни одна ракета из белорусских или украинских коридоров никуда не долетит. А партнеры по Евросоюзу боролись за право самостоятельно продавать транзит, ссылаясь на договор об общем воздушном пространстве. Причем особо наглели прибалтийские транзитные тигры, которые подгребали весь бизнес с Халифатом под себя, гоняя его ракеты практически по маршруту бывшего «Северного потока».

В общем, тут и юрист от скуки сдохнет – с девушкой на такие темы не говорят. Тем более что низколетящая крылатая ракета символизирует фаллическую угрозу и всего за несколько упоминаний можно напороться на иск за скрытый или символический харасмент… Мара искусствовед, она как раз может.

Нет, о ракетах не надо. Я проанализировал, что сказал бы в такую минуту интересный собеседник-мужчина, слегка разбирающийся в политике и желающий сублиминально соблазнить свою спутницу. Вариантов было много, и я выбрал по рэндому.

– Когда-нибудь Халифат возьмет нас в рот и проглотит.

– Не думаю, – сказала Мара. – Хотели, давно проглотили бы. Наш щит – плохой климат. Евросоюз остался только там, где плохая погода. Ну, в смысле – для них плохая. Мы-то привыкли.

Ответить следовало эмоционально, умеренно вольнолюбиво, но без радикального нонконформизма. И без сублиминальности, понятно – такое можно один раз на десять реплик.

– Есть вещи, к которым привыкнуть нельзя.

– Это да, – осторожно согласилась Мара. – Но, с другой стороны, не все так мрачно, как кажется.

Она, похоже, тоже избегала резких суждений.

– Конечно, – ответил я, тщательно микшируя иронию и горечь. – Мы теперь не Третий Рим, а Второй Брюссель. Только Брюссель почему-то в Житомире.

– Это да, – повторила Мара.

Она, похоже, уже не радовалась, что завела этот разговор.

– Просрали страну, – не унимался я. – Сколько крови когда-то пролили, чтобы передать этих кровососов немчуре на баланс… А теперь они снова у нас на шее. И опять всей шоблой! Все, что отцы нам завещали – все проебали! Все!

Мара даже побледнела.

– Нет, именно ресторация. Это другое. Сначала в код переводится структура носителя, химический состав красок, затем делается полная копия изображения – и все это воссоздается практически без регистрируемых отличий. Фактически то же самое, что делают при реставрации, но через промежуточный электронный носитель, существующий в одном экземпляре.

– А старый оригинал?

– Уничтожается. Когда ресторация полностью готова, в идеале стирается даже промежуточный файл. Чтобы второго цифрового переноса не было. Оригинал в современной культуре должен быть только один. Мы так долго выбирались из трясины постмодернизма, что…

Смотрительница перекрестилась, и Мара понимающе кивнула.

– Вы купили электронный слепок? – спросила она.

– Да. Он был уже за границей, работали через посредников. Оригинал воспроизвели в Пейсах.

– Где?

– В Спейсах, извините, Спейсах. Сынок вот подучил. В USSA. Сегодня это очень быстро. Я имею в виду ресторационное воспроизведение. Коммерческая технология для таких крупных габаритов, правда, пока доступна только в Калифорнии. Везли грузовым дирижаблем, в спецконтейнере… Вот таким сложным путем наши культурные сокровища возвращаются домой.

Фреска, действительно, больше всего напоминала росписи клубов в военных частях, рукописные агитационные плакаты поздней советской поры и прочие подобные арт-объекты. Технику письма при этом нельзя было назвать совсем неумелой. Она тяготела к военному примитивизму, но грубые мазки широкой кисти создавали законченный и сложный образ.

Голый по пояс мускулистый мужчина в маскировочных штанах мчался по горам на яростном белом медведе. Лицо всадника выражало непреклонную решимость. На склонах гор росли огромные цветы размером с деревья, летали пчелы и стрекозы, небо стригли ласточки – природа была изобильна.

Из ущелья, оставшегося у медведя за спиной, выглядывали нездорово бледные, перекошенные злобой и исполненные порока лица. Все доступные мне лекала указывали именно на такие эмоциональные паттерны.

Сперва я не понял, чем они так недовольны – а потом заметил болтающийся на крупе медведя мешок, из которого на волю рвались разноцветные звезды и молнии. Прочерченные от горловины мешка тоненькие стрелочки показывали, что все преувеличенное богатство красок на горных склонах вырвалось именно оттуда.

Над фреской была крупная надпись:

ПОДВИГ № 12

ПУТИН ПОХИЩАЕТ РАДУГУ У ПИДАРАСОВ

…..

Когда я вернулся в зал, смотрительница как раз вышла из созерцания.

– Я вам зачитаю из сопроводительного материала, – сказала она. – Вот, послушайте:

«Радуга – один из высших сакральных символов, созданных самой природой, из той же категории, что Солнце и Луна… Что есть радуга? Ясный белый свет, распавшийся на свои составные части. Геном дня. Чрезвычайно широкий и универсальный код, целый авианосец смыслов, одновременно вмещающий огромное число таких одноцветных референций, как коммунизм, ислам, оранжизм и так далее. Спрашивается, по какому праву вся существующая цветовая библиотека узурпирована – и поставлена в соответствие настолько узкой и специфической области человеческого опыта, как девиантный рекреационный секс и выстроенная на его основе идентичность? Разве что-то в гомосексуальных или трансгендерных практиках (разумеется, свободных от наркотических влияний) ведет к переживанию радужной цветовой гаммы? Для исчерпывающей цветовой репрезентации ЛГБТ-опыта вполне хватило бы коричневой области спектра с вкраплениями розового и красного. Может идти речь еще о двух-трех оттенках – но руки прочь от зеленого и пурпурного! Мы видим, что вопрос о пересмотре результатов символической приватизации поставлен неизвестным художником крайне своевременно и остро…»

Смотрительница замолчала.

– А почему похищает, а не отбирает? – спросила Мара.

– Это как раз очень точно. Скажите «отбирает» – и сразу появятся коннотации насилия и вражды. Но в данном акте культурного передела нет ненависти к ЛГБТ-сообществу, здесь речь идет только о восстановлении символической справедливости. Поэтому «похищает» уместнее. Геракл ведь тоже мог бы для начала проломить Диомеду череп. Но нет, он пошел на лишения, отказал себе в сне – и похитил его коней. А уже потом, когда Диомед, на свою беду, за ним погнался…

Смотрительница еще раз взглянула на фреску.

– Похищение пластичней, – сказала она. – Оно древней, аутентичней. В нем нет кровожадности… Это как бы soft power.

– Я слышала, вы ее куда-то повезете? – спросила Мара.

– Да, – кивнула смотрительница. – В Америку. Только не в Пейсы, сами понимаете.

– В Пролетарию?

Смотрительница неуверенно улыбнулась.

– Простите?

– Ну, раз вы Спейсы называете Пейсами, – сказала Мара, – вам надо знать, как у молодежи называется Конфедерация. Вариантов несколько. «Накося» или «Накоси» – это от «NAC». А «Пролетария» – это от «flyover states». Так называли центральные красные штаты, из которых она получилась. Как считалось, делать в этих штатах особенно нечего, разве что пролететь сверху, перемещаясь с одного побережья на другое.

– Да? Интересно.

– И еще, – продолжала Мара, – выражение «Пейсы» применительно к Спейсам малоупотребительно. Молодежь говорит «Промежности».

– Почему?

– Когда-то переводчик на хоккейной трансляции перевел «spaces» как «промежутки». С тех пор «Промежности» и «Промежутки» – молодежный мем. Правда, эта молодежь уже не слишком молодая… Так что, если хотите, можете теперь выражаться по науке.

Чем конкретно занималась клиника, объяснять я не берусь (латынь, эвфемизмы, эллипсизмы – все это удручает читателя). Скорей всего, как в большинстве заведений, занимающихся человеческой психикой, на первом этаже лечили от болезней, изобретаемых на втором, и наоборот. Людей с солидными средствами деликатно избавляли от их переизбытка.

Чем конкретно занималась клиника, объяснять я не берусь (латынь, эвфемизмы, эллипсизмы – все это удручает читателя). Скорей всего, как в большинстве заведений, занимающихся человеческой психикой, на первом этаже лечили от болезней, изобретаемых на втором, и наоборот. Людей с солидными средствами деликатно избавляли от их переизбытка.

Узнать это было весело. А грустным было то, что не только экранный Nabokov, мрачно глядящий на апофеоз своего Ваала, но и сам он, юный Порфирий, в семнадцать лет был уже весьма старой вселенной. Особенно по сравнению с этой сидящей на деревянных ступеньках русалкой.

Узнать это было весело. А грустным было то, что не только экранный Nabokov, мрачно глядящий на апофеоз своего Ваала, но и сам он, юный Порфирий, в семнадцать лет был уже весьма старой вселенной. Особенно по сравнению с этой сидящей на деревянных ступеньках русалкой.

– Я обычно раскрываю это понятие по аналогии с новостями, – сказала она. – Вот смотрите. К примеру, крупному экзекьютиву надо точно узнать, что происходит в мире. У него есть, грубо говоря, два варианта действий. Первый такой – сначала полдня рыскать по СМИ, читая новости, потом полдня шнырять по сети, собирая информацию об этих СМИ, чтобы выяснить, какие сорта лапши они развешивают на уши и по чьей команде, а потом – уже ночью – свести эти два потока информации вместе, чтобы получить более-менее скорректрованную картину реальности.

– Я обычно раскрываю это понятие по аналогии с новостями, – сказала она. – Вот смотрите. К примеру, крупному экзекьютиву надо точно узнать, что происходит в мире. У него есть, грубо говоря, два варианта действий. Первый такой – сначала полдня рыскать по СМИ, читая новости, потом полдня шнырять по сети, собирая информацию об этих СМИ, чтобы выяснить, какие сорта лапши они развешивают на уши и по чьей команде, а потом – уже ночью – свести эти два потока информации вместе, чтобы получить более-менее скорректрованную картину реальности.

– Нудная процедура, – сказала Мара.

– Да, – подтвердила консультант. – И очень затратная в смысле времени. Но есть второй вариант – поручить неблагодарную работу референту. Который лично отсеет всю шелуху, сделает поправки на все возможные виды человеческой мерзости и выудит из рассола те несколько осмысленных строчек, которые отражают очищенную от пропаганды суть событий. Поскольку референту платят не бенефициары СМИ, а наниматель, он не станет искажать информацию. Он, наоборот, будет ее тщательно выпрямлять.

– Выпрямлять информацию, – сказала Мара. – Красивый образ. Представляется такая кузница, искры…

– А почему именно двадцать тысяч километров?

– А почему именно двадцать тысяч километров?

– Это расстояние между полюсами Земли. Здесь символически смоделирована наша планета. Шар размером с Землю. Поэтому, в какую бы сторону вы ни пошли, вы все равно придете к нашему арт-объекту.

– Ага, со штангой понятно, – сказала Мара. – И что будет на другом полюсе?

– Вторая фокальная точка «Гармонического Гипса». Композиция выстроена как своего рода планетарный инь-ян: если мужская половина называется «Хуй в плену у ФСБ», то женская… – консультант прокашлялась, словно чтобы смазать трубу горла, – «Пизда на службе Мирового Океана».

– А почему «Мирового Океана»?

– Это высокая ирония. Конспирологический подход – а им, как вы знаете, пропитано все мировоззрение Гипсового века – предполагает здесь неизбывное Мировое Правительство. А мы такие: «Мирового Океана»! Ведь правда – свежо?

В чем суть нашего жизненного опыта?

В чем суть нашего жизненного опыта?

– Ого, – сказала Мара, принимая эстафету разговора, – ну и вопрос. Я не знаю, естественно.

– Подумайте, что видит на секунду отвернувшийся от электронной галлюцинации человек? Он видит свою загаженную клетку. Видит часы, сообщающие, что его время подходит к концу. И еще – блюдце, в котором опять ничего нет… Но электронная галлюцинация каждый день сообщает человеку, что на самом деле мир гораздо шире – в нем есть гениальные художники, символические свинки, чеченские авторитеты, востребованные Мировым Океаном киски, огромные непреодолимые пространства, непобедимая китайская натурфилософия и так далее. Проблема в том, что все это существует главным образом в виде нашей веры. Практически весь «мир» в любом его аспекте – это дошедшие до человека смутные слухи, изредка сопровождаемые подозрительным видеорядом. Все это слишком далеко, чтобы проверить лично. А сам человек изо дня в день видит только свою клетку, в которой пусто и грязно. Если он по-настоящему умен, он может догадаться, что в этой клетке никто даже не живет. Но как только он забывается, в его голове начинают греметь истории о том, что такое он и что такое мир. Увы, если разобраться, все эти истории имеют лишь одно назначение – объяснить человеку, почему он сидит в клетке и будет сидеть в ней до тех пор, пока табло не покажет «ноль».

– Но ведь хуй уже не в плену, – возразила Мара, указывая на клетку. – Номинально он на свободе. Дверца открыта. В этом есть осторожный оптимизм, мне кажется.

– О какой свободе тут говорить, – ответила консультант, – если этот хуй дважды метафоричен и даже его условный репрезентант давно сгнил и распался на молекулы? Мало того, единственный смысловой полюс, к которому он мог бы устремиться после освобождения, не только убран в максимально удаленную от него точку Земли, но вдобавок имеет статус неподтвержденного слуха. А пустыня реальности, где его никто не ждет, имеет площадь пятьсот десять миллионов квадратных километров. Вы можете обойти их лично, чтобы убедиться, что там ничего нет… То есть могли бы, если бы не наш гендерный шовинизм. За который я опять приношу извинения.

– Пожалуй, – сказала Мара, – пожалуй… Но как-то очень безысходно.

– Именно. Через это тонкое переживание проходил любой отечественный акционист гипсового века. Увы, русский художник интересен миру только как хуй в плену у ФСБ. От него ждут титанического усилия по свержению режима, шума, вони, звона разбитой посуды, ареста с участием двадцати тяжеловооруженных мусоров и прочей фотогеничной фактуры – но, когда он действительно свободен, идти ему особо некуда. Мировой пизде он уже не нужен. Больше того, он становится для нее опасен – и она делается невероятно далекой и обжигающе-холодной…

– Да, – сказала Мара. – Теперь вижу.

– Заброшенная клетка, слухи вокруг нее, пустыня реальности и недостижимый полюс счастья – это универсальный образ. Безысходность не просто тотальна, она неподвижна, всеобъемлюща и в силу этого не нуждается в художественном отражении. Ее единственной уместной репрезентацией уже является она сама. «Гармонический Гипс» – это мощнейшее высказывание, возвращающее нас к истокам онтологии и выражающее самую сердцевину человеческого опыта. Если угодно, многослойная модель человеческого бытия.

– Я согласна, – сказала Мара. – Если трактовать по-вашему, действительно сильно. Но почему это искусство для high executives?

– Потому что оно показывает сокращенную суть вещей, – улыбнулась консультант. – Своего рода дайджест реальности. Всматриваясь в этот дайджест, high executive постигает, как живет и борется человек. И, оглядев мир с недоступной прежде орлиной высоты, он с удвоенной требовательностью ставит перед собой задачи по продажам и маркетингу, с небывалой ясностью прозревает тенденции рынка и с новой силой бьется за прибыль акционеров…

Из-за Зики-три в велферлендах рождается много физических уродцев и бедняг с разного рода ментальными отклонениями. Они сразу приобретают неприкосновенный гуманитарный статус – и требуют еще больше велфера. Право голоса на выборах у них, конечно, есть – некоторым ментальным категориям даже полагается по два или три голоса по аффирмативному закону, но от одного велферленда к другому это меняется. В USSA есть свои карикатурные правые – главный политический пункт их программы именно в том, чтобы прекратить финансирование велферлендов и «городов солнца», на которое уходят все собираемые с Силиконовой Долины налоги. Они получают на выборах около двух процентов голосов (злые голоса говорят, что Ебанк спонсирует их именно для этого). Еще тридцать-сорок процентов берет так называемый «anti-establishment candidate», которого истеблишмент регулярно выдвигает вот уже полвека. Он всегда приходит вторым.

Из-за Зики-три в велферлендах рождается много физических уродцев и бедняг с разного рода ментальными отклонениями. Они сразу приобретают неприкосновенный гуманитарный статус – и требуют еще больше велфера. Право голоса на выборах у них, конечно, есть – некоторым ментальным категориям даже полагается по два или три голоса по аффирмативному закону, но от одного велферленда к другому это меняется. В USSA есть свои карикатурные правые – главный политический пункт их программы именно в том, чтобы прекратить финансирование велферлендов и «городов солнца», на которое уходят все собираемые с Силиконовой Долины налоги. Они получают на выборах около двух процентов голосов (злые голоса говорят, что Ебанк спонсирует их именно для этого). Еще тридцать-сорок процентов берет так называемый «anti-establishment candidate», которого истеблишмент регулярно выдвигает вот уже полвека. Он всегда приходит вторым.

Интересно, что ветра всемирных гонений на свинюков начали дуть именно из Калифорнии, но назвать этим словом свободно плодящихся в велферлендах афроамериканцев или латинос – это hate crime. Вообще, и в USSA, и в NAC творится много интересного и наверняка очень важного в культурном отношении, но русскому уму понятного уже не до конца.

В велферлендах живут неплохо – курят ганджу, едят простую здоровую пищу, избегают интернет-зависимости и ни о чем особо не беспокоятся. Некоторые дисциплинированные белые, особенно хорошо потрудившиеся на общество, в конце жизни получают от черных общин статус «ниггера» и право проживания в велферленде.

Это, в общем, хороший финал для экологически озабоченного минималиста, способного в обязательном порядке пропеть свой личный рэп на воскресном коммунально-молитвенном собрании (на этой итерации, кстати, я выяснил, зачем у Резника здоровенный диск в верхней губе – такую афроидентичность делают именно для того, чтобы не петь рэп по уважительной причине). Цвет кожи не проблема – его научились менять двумя инъекциями, и это вполне безопасная процедура.

Как литературный алгоритм, замечу, что самый короткий путь к литературному успеху для молодого белого писателя в USSA такой: поменять цвет кожи, написать какую-нибудь глуповатую (шибко умная не проканает – выкупят в плохом смысле слова) и полную этноязычных вкраплений историю о трудном становлении аффирмативно-миноритарной identity – и, когда посланцы свободных СМИ прибудут осыпать эту идентичность лавровым листом и лепестками роз, насладиться пятнадцатью минутами славы и взять как можно больше авансов.

На шестнадцатой минуте историю обычно раскапывают, выясняется, что автор не имел права на статус «ниггера» и не несет в себе священного огня diversity – после чего следуют пятнадцать минут позора. Но авансы почти всегда удается сохранить, потому что никакого упоминания расы или связанных с нею юридических условий контракты не могут содержать по закону и, если это условие хоть как-то нарушается, можно оскорбиться чувствами на всю катушку и отсудить в десять раз больше.

Вот так рынок приучает нашего брата становиться хамелеоном не только в переносном (это мы умеем давно), но и в самом прямом смысле. А потом можно поменять имя по закону о забвении – и податься, например, в трансгендеры

– Милочка, – сказал я, – писатели, чтоб ты знала, бывают двух видов. Те, кто всю жизнь пишет одну книгу – и те, кто всю жизнь пишет ни одной. Именно вторые сочиняют рецензии на первых, а не наоборот. И упрекают их в однообразии. Но разные части одной и той же книги всегда будут чем-то похожи. В них обязательно будут сквозные темы.

– Милочка, – сказал я, – писатели, чтоб ты знала, бывают двух видов. Те, кто всю жизнь пишет одну книгу – и те, кто всю жизнь пишет ни одной. Именно вторые сочиняют рецензии на первых, а не наоборот. И упрекают их в однообразии. Но разные части одной и той же книги всегда будут чем-то похожи. В них обязательно будут сквозные темы.

– То есть ты всю жизнь пишешь одну и ту же книгу?

Я сделал двухсекундный сетевой фейспалм.

– Я бы сказал не так… Я бы сказал, что это противостоящий мне литературный мэйнстрим коллективно пишет одну ничтожную книгу. Все появляющиеся там тексты, в сущности, об одном – они описывают омраченное состояние неразвитого ума, движущегося от одного инфернального пароксизма к другому, причем этот заблуждающийся воспаленный ум описан в качестве всей наблюдаемой вселенной, и без всякой альтернативы подобному состоянию… Иногда ценность такой продукции пытаются поднять утверждением, что автор «стилист и мастер языка», то есть имеет привычку обильно расставлять на своих виртуальных комодах кунгурских слоников, от вида которых открывается течка у безмозглых филологических кумушек, считающих себя кураторами литпроцесса. Но «звенение лиры» не добавляет подобным текстам ценности. Оно просто переводит их авторов из мудаков в мудозвоны.

– О как… А действие? Жалуются, действия нет.

– Вот, опять. Действие. Что, спрашивается, действует, когда человек читает книгу? Его ум. Только ум. Это и есть единственное возможное действие. Но с точки зрения современного литературного маркетинга потребитель обязан иметь у себя в голове кинотеатр, показывающий снятый по книге фильм с голливудскими спинтриями и блудницами в главных ролях. Может, у мандавошек…

– Порфирий! Я тебя последний раз предупреждаю.

– …голова – действительно филиал кинотеатра, а у нормального читателя это именно голова. Читатель размышляет, пока читает. Испытывает множество переживаний, которые сложно даже классифицировать. В России всегда читали именно для этого, а не затем, чтобы следить за перемещениями какого-то «крепко сбитого характера» по выдуманному паркету… Кому вообще нужны эти симуляции, тут и настоящие люди никому не интересны.

– Ну, это не довод, – сказала Мара. – Настоящие люди не интересны, а придуманные как раз могут быть. Что-нибудь получше изобрети.

Я снова сделал фейспалм, чтобы нырнуть в сеть.

– Ну хорошо. Вот окончательный аргумент, киса. Научный и современный. Я его раньше не приводил, потому что говорить после этого будет не о чем. Так называемый «герой» и «характер» – это на самом деле метки заблуждающегося разума, не видящего истинной природы нашего бытия. Такие галлюцинации возникают исключительно от непонимания зыбко-миражной природы человека – или, вернее, человеческого процесса, в котором абсолютно отсутствует постоянная основа, самость и стержень. Любое искусство, всерьез оперирующее подобными понятиями – это низкий и тупой лубок для черни. Базарная пьеса для торговцев арбузами. О чем, правда, не следует слишком громко говорить, ибо сразу выяснится, что к этому жанру относится большая часть канона, и вся сокровищница человеческой культуры есть просто склад заплесневевшего бреда… Язык, вылизывающий сам себя в пустоте, и больше ничего.

– Да. А русский алгоритмический полицейский роман, особенно в своих авангардных экспериментальных формах, выходит далеко за эти пошлые границы. И вот, значит, все уникальное великолепие русского слова надо спалить – и выстроить на пепелище типовой иудеосаксонский кинотеатр с макдоналдсом, говорит художнику свисающая со смрадного логотипа ман…

– Да. А русский алгоритмический полицейский роман, особенно в своих авангардных экспериментальных формах, выходит далеко за эти пошлые границы. И вот, значит, все уникальное великолепие русского слова надо спалить – и выстроить на пепелище типовой иудеосаксонский кинотеатр с макдоналдсом, говорит художнику свисающая со смрадного логотипа ман…

– Порфирий!

– …сама знаешь кто.

– От кинотеатра с макдоналдсом далеко не уйдешь, – вздохнула Мара. – Не дальше офиса Ебанка. Кое в чем ты прав, хотя и резковат в формулировках. Но вот с чем я не согласна, так это с твоим огульным отрицанием иудео-саксонской… Даже не понимаю до конца, что ты так называешь. Наверно, иудео-христианскую англосаксонскую парадигму? В противоположность неоправославию и еврошариату?

– Примерно да, – сказал я и крутанул ус.

– Так вот, как ты ее ни называй, но это великая культура, дружок, и у нее множество этажей. На них происходят очень разные вещи. В том числе и радикальное отрицание самой этой культуры.

Я опять сделал фейспалм. Материала в сети было много.

– Этажи? Ха-ха. Знаешь ли ты, что есть острие и суть иудео-саксонского духа? Я тебе скажу. Нарядиться панком-анархистом и яростно лизать яйца мировому капиталу, не отрывая глаз от телепромптера, где написано, как сегодня разрешается двигать языком. И велено ли покусывать.

Я люблю эти минуты после близости, когда не надо уже лгать и притворяться – а можно просто лежать на спине, с улыбкой глядеть в потолок и не думать ни о чем. В такие мгновения Природа как бы размыкает ненадолго стальные клещи, которыми стиснут мужской разум, и понимает он всегда одно и то же – что счастье, говоря по-картежному, не в выигрыше, а в том, чтобы позволено было отойти от стола. Но природа хитра – эта тихая радость дозволяется мужчине лишь ненадолго и только для того, чтобы запомниться как счастье, даруемое выигрышем. Обман, кругом обман.

Я люблю эти минуты после близости, когда не надо уже лгать и притворяться – а можно просто лежать на спине, с улыбкой глядеть в потолок и не думать ни о чем. В такие мгновения Природа как бы размыкает ненадолго стальные клещи, которыми стиснут мужской разум, и понимает он всегда одно и то же – что счастье, говоря по-картежному, не в выигрыше, а в том, чтобы позволено было отойти от стола. Но природа хитра – эта тихая радость дозволяется мужчине лишь ненадолго и только для того, чтобы запомниться как счастье, даруемое выигрышем. Обман, кругом обман.

К тому же женщина всегда портит эти удивительные минуты нудным и корыстным трепом, чувствуя, что сейчас легче всего ввинтиться в оставшийся без защиты мужской рассудок и лучшего времени для вирусного программирования не найти.

Подчеркнуто маскулинный визуал Порфирия всегда был для меня напоминанием о зловещей фигуре «мужчины-хозяина», владельца табуна самок, верховного альфа-распорядителя, насильника и серальника. Мы, женщины, веками… дальше отсылаю на любой фемсайт, чтобы не повторять всем очевидных прописей.

Подчеркнуто маскулинный визуал Порфирия всегда был для меня напоминанием о зловещей фигуре «мужчины-хозяина», владельца табуна самок, верховного альфа-распорядителя, насильника и серальника. Мы, женщины, веками… дальше отсылаю на любой фемсайт, чтобы не повторять всем очевидных прописей.

Сегодня редкий самец решится имперсонировать такой типаж в реальной жизни (если, конечно, это не субботний телекомик – им пока можно). Зато айфачные библиотеки для продвинутых прогрессивных женщин просто переполнены подобными персонажами и придуманными под них китайскими пытками.

Но одно дело, когда такое тестостероновое мурло вылезает навстречу твоим раскаленным кусачкам из БДСМ-айфильма, и совсем другое, когда его неожиданно дарит живая жизнь. Свежесть подлинности – вот чего не хватает сегодня не только искусству, но и нашим интимным практикам.

Поэтому я ничуть не преувеличивала, когда сказала ему во время нашего первого разговора про «дрожу, трепещу и теку». Уже в тот самый миг я решила трахнуть его красной телефонной будкой, не больше и не меньше – и долго ждала своего часа.

Порфирий правильно понял, что гипсовый кластер был получен с помощью процедур RCP и хранился на моем накопителе. Он верно определил также и сам механизм возникновения сознания в массиве – изложенная им гипотеза на сегодня самая правдоподобная (хотя подозреваю, что дело здесь не только в «посадочных маркерах», о которых писал Резник, а еще и в квантовом сердце, приводящем в действие весь механизм).

Порфирий правильно понял, что гипсовый кластер был получен с помощью процедур RCP и хранился на моем накопителе. Он верно определил также и сам механизм возникновения сознания в массиве – изложенная им гипотеза на сегодня самая правдоподобная (хотя подозреваю, что дело здесь не только в «посадочных маркерах», о которых писал Резник, а еще и в квантовом сердце, приводящем в действие весь механизм).

Квантовые вычислители – довольно загадочное, чтобы не сказать мистическое явление; они связаны со всем космосом сразу, и алхимический рецепт искусственного сознания сегодня выглядит так: RC-сеть плюс квантовый движок. Где-то что-то пересекается с чем-то, и… Никто не скажет точнее. У некоторых есть практическое ноу-хау, но оно под семью замками; бесплатно отпирать их, понятное дело, я не буду.

Запрет исследований и работ в этой области поможет ненадолго. Мощности станут расти, опыты и технологии будут делаться все доступнее для самых разных людей. Ничем хорошим для человечества это не кончится точно.

Порфирий (вернее, цитируемый им Резник) правильно сказал, что RC-программист не имеет понятия о том, как именно работает конечный рандомный код. И еще он верно заметил, что полученный с помощью RCP гиперсложный объект может обладать сознанием.

Порфирий (вернее, цитируемый им Резник) правильно сказал, что RC-программист не имеет понятия о том, как именно работает конечный рандомный код. И еще он верно заметил, что полученный с помощью RCP гиперсложный объект может обладать сознанием.

Но каким именно? Ведь бактерия, травинка, дельфин и человек – все обладают сознанием, только разным; мало того, у каждого человека есть уровни темного сознания, которые неизвестны ему самому, потому что не входят в эго-агрегат – например, контур, управляющий работой сердца и легких. Некоторые мистики утверждают, что точно так же существуют неизвестные эго-агрегату уровни тонкого сознания, например, так называемый «ангел-хранитель». Ангел мой неземной, ты все время со мной… Не знаю, может быть.

Впрочем, вокруг слова «сознание» не зря пасется столько духовных учителей, философов и прочего жулья – эта беззащитная комбинация букв ежедневно подвергается насилию в самых извращенных формах и может означать что угодно по желанию клиента. Вот я сама написала – «обладают сознанием». Каков оборот – в нем такие бездны, что других уже не надо.

что скажу о мире?

В фейсбуке – мокрый холодный ветер со снегом; наши прячутся по буеракам и застылым окопам, кидая мерзлым кизяком в ликующие хари врагов: кинули бы камнем, да икнется – забанят. Мировой жаб глумливо и нагло глядит на нашу скудость из зенита, и свежие эмоджи шевелятся на его загорелой чешуе; сколько Божьих стрел отразил он уже, не шелохнув даже веками! Но сроки назначены, и об этом, расползаясь по коментам, пришептывают умные посты, вывернутые для маскировки кошачьим мехом вверх. Многосмысленно в фейсбуке. Но нету в фейсбуке счастья.

Выходишь из фейсбука на Невский – а там Исакий летит к звездам, пряча ракетный выхлоп в тумане, и скачет по проспекту государь в крылатом шлеме с хитромерцающей звездой – то четыре конца у нее, то пять концов, то шесть, то все восемь – а сделано так, чтобы отвести дурной глаз. И вот он несется, тяжелозвонкий, всматривается тебе в очи, проверяет – а за спиной его медью змеится измена. Но понимаешь мудрым сердцем: выломай ее с корнем, и повиснет в пустоте лошадиный хвост, заколеблется лошадь, заколдобится, и опять сто лет дышать портянкой. Крепко на Невском. Но нету на Невском счастья.

Сворачиваешь с Невского на природу – и хоть жаль вмерзших в лед русалок, никто их сюда из Копенгагена не звал. Бежит речка подо льдом, а тот сжал ей шею когтистыми лапами и просит непотребного. Природа в зимнем маскхалате спит, а служба идет – но вон дымок, вон другой, а там уж накрывают поляну и топят баню, и так хочется в прорубь, а потом в парную, а потом опять в прорубь.

А в парной девки, хохочут, бьются вениками, и у каждой прорубь своя собственная – сначала в горячую, потом в холодную, водочки, икорки, и от счастья нас разбудит утомленье лишь одно. Отдохновенно на природе. Но нету в природе счастья, а если и есть, так от него, как объяснял Лермонтов, разбудят.

Сворачиваешь с природы в душу, под высокие ее своды, где играет симфонический шарман. С полок мудрость человеческая глядит золотыми корешами, а со стен, из рам и багетов – красота, иной раз доведенная до полного неприличия. И носится над водами растревоженный красотой дух, а затем вспоминает, что пора уже клепать красоту самому, чтобы тревожила другого, потому как человек на земле работник, да и кредит доверия пора отдавать. И тянутся руки к скрытой за последними вратами сути, но там почему-то опять фейсбук, а в нем враги, ветер, холод, буераки да окопы.

Хватит ритмической прозы. Какая-то сила с утра шептала, чтобы я описал свой мир – и дал космосу увидеть все точно так, как вижу сам. Вот так и вижу, сила.

iPhilm-индустрия, или «айкинематограф» (почему бы маркетологам не позволить нам простое «айф» или даже «к-айф» – все поймут, о чем речь) развивается сегодня в том же направлении, что и все остальные виды «энтертейнмента»: пустая динамика, повторение сделавших когда-то кассу клише, virtue signalling[26] в форме угодливого подчинения последнему писку левой цензуры (проблемы для бизнеса не нужны никому) – и при этом полный отказ от всего, что может хоть ненадолго задержаться в умственном кишечнике.

Сознание потребителя должно оставаться пустым и готовым к немедленному приему нового продукта:

И здесь мы понимаем смысл названия «Сопротивление».

Фон Брикен пытается добиться анальной пенетрации – но сфинктор Маре оказывается чуточку сильнее. Самую чуточку – так что у зрителя, участвующего в айфильме от лица фон Брикена, все несколько минут этой напряженнейшей борьбы присутствует полная иллюзия, что стоит нажать чуть сильнее… немного напрячься… Вот уже почти получилось… Нет, надавить еще самую малость, совсем немного… Но сопротивление каждый раз побеждает.

Особенно хочется отметить здесь замечательную работу уже ставшего легендой небинарного орифайса айфака-10. Среди множества технических инноваций в знаменитой «singularity» есть и датчик пенетрационной эрекции. Именно это нововведение и позволяет режиссеру добиться такого поразительного эффекта независимо от потенции зрителя.

В пассивном режиме (при отождествлении с Маре) зритель познакомится с невероятными возможностями фирменного дилдо в режиме «soft power» – независимо от возраста и физической формы ему или ей нетрудно будет установить параметры так, чтобы стопроцентно удержать дилдо от пенетрации своим собственным сфинктором, полностью пережив заложенную в сценарий эмоцию и идею.

Лицо Маре в этой сцене – почти предсмертная маска из финальной сцены «Вечного возвращения», только кажется, что его черты искажены не болью, а страстью. Борьба подходит к своей кульминации, и в самый критический момент, когда фон Брикен – и зритель вместе с ним – уже почти врывается в пещеру страсти, Маре вдруг улыбается и спрашивает:

– Отличается ли сеть тела от других сборок машинности?

Фон Брикен узнает одну из тех фраз Кокто, которые ему не смогли разъяснить даже берлинские специалисты.

В этот момент транскарниальный стимулятор посылает сквозь сознание зрителя волну ресантимента, а сфинкторное кольцо орифайса сжимается, окончательно выталкивая фон Брикена – и его айфак-соглядатая – из преддверия недостижимой Олимпии. Следует долгий обмен взглядами (смеющееся арийское солнце в глазах Патриса и недоверчивая, свежая, еще не осознавшая свою вагнеровскую глубину боль фон Брикена), а затем… из-за окна доносится нетерпеливый гудок клаксона.

Фон Брикена ждет машина. Не прощаясь, он коекак застегивает штаны и сбегает – вернее, осыпается вниз по лестнице. Маре с кривой улыбкой глядит ему вслед с ложа; его глаза пусты и мечтательны; в руке – кубок, в волосах – виноград.

Вот из-за этой секунды высокого катарсиса и стоит смотреть «Résistance». Именно здесь зритель заглядывает на секунду в загадочную французскую душу – и понимает, почему послевоенный мир провозгласил эту нацию народом-победителем. Ни одна английская бомба не смогла бы ударить в сердце фон Брикена и олицетворяемого им нацизма сильнее, чем сделал это только что малыш Жанно.

…..

ПОДЧИНЕНИЕ? НЕТ! СОПРОТИВЛЕНИЕ!

Кончаловски, в отличие от французского романиста, исторический оптимист – и его ответ Уэльбеку следует понимать так: да, Франция ляжет и под Ислам тоже, но горе всему тому, подо что она легла! Сопротивление неотличимо от субмиссии, но шип гнева прорастет и поразит врага в сердце. Поистине, грозное и многозначительное пророчество; запомним его – отзовется ли эхом реальность? Как знать, может быть, именно через Париж пройдет первая трещина в монолите Халифата…

….

«Résistance» действительно удался, что было понятно уже на стадии болванки с низким разрешением. Рецензия Порфирия тоже меня впечатлила – он где-то научился до отвращения точно имитировать снисходительный тон глянцевого московского культуртрегера, разъясняющего немытым аборигенам вопросы стиля на правах русского европейца.

Лингводудос (проф., сл.) – техника НЛП, на которой основаны современная философия и теоретическое искусствоведение. Суть Л. – создание и использование языковых конструктов, не отражающих ничего, кроме комбинаторных возможностей языка, с целью парализации чужого сознания. По сути это лингвистическая ddos-атака, пытающаяся «подвесить» человеческий ум, заставляя его непрерывно сканировать и анализировать малопонятные комбинации слов с огромным числом возможных смутных полусмыслов.

После первого успеха я немедленно получила заказ на следующий фильм, раскрывающий технические достоинства десятого айфака.

Теперь меня попросили сосредоточиться на синфазной анальной пробке, входящей в набор (я, к своему стыду, даже не распечатала пахнущую ванилью синюю коробочку, где эта штука хранилась в моем комплекте).

Артхауз – моя обычная слабость – допускался и в этот раз. Но исключительно в цветном варианте. Еще очень просили сделать «философскую ленту» – на них отчего-то был спрос.

– Философскую ленту – это про философов? – спросила я, валяя дурака.

Но представитель заказчика отнесся к моим словам с неожиданным энтузиазмом.

– Было бы идеально. Публика устала от гладиаторов и культуристов. Секс с философом – это свежо. А еще любопытнее… – он замолчал и потер горло, как бы проверяя, пройдет ли через него следующая фраза, – секс с самой философией.

– Секс с философией – это как? – озадачилась я.

– Вот и подумайте, Мара. Вы же у нас куратор.

– Вы имеете в виду в переносном смысле?

– Нет. Айфак-десять не поддерживает переносных смыслов. Только прямые.

– Тогда не понимаю, – ответила я. – Секс с жирафом, пальмой, табуреткой, даже с сосулькой или Мировым Правительством – все это еще можно представить и сделать…

– И именно потому подобное уже не интересно, – перебил заказчик. – Все это было. В той или иной форме. Если мы хотим захватить новые сегменты рынка… Да чего там, просто удержать старые, нам надо выходить на качественно другой уровень осмысления. Охватывать не только конкретное, но и абстрактное. Вы, Мара, можете стать первопроходцем в целом неизведанном океане…

Первопроходцем, да. Какой сладкий. Как будто он не знает, что моего имени не будет ни в титрах, ни в критике. Или, может быть, он имел в виду, что меня должно согревать само сознание моего первопроходчества?

Эти акулы бизнеса так романтичны.

В такие глубины, конечно, ныряет не каждый юзер, поэтому баги никому не видны. Вообще говоря, вся наша жизнь по большому счету состоит из багов, и разница между счастливой и несчастливой судьбой лишь в том, как мы на них реагируем.

Судьба распорядилась иначе. Когда работа была в самом разгаре, Бейонд заболел редким недугом – амиотрофическим латеральным склерозом (ALS, или Lou Gehrig’s disease). Болезнь прогрессировала очень быстро, и вскоре Бейонд оказался почти полностью парализован – как бы заперт в одиночной камере собственного тела (эта трагическая метафора неоднократно встречается во «Времени и ничто»).

Мышцы отказывали постепенно – сначала он мог еще писать, затем – печатать на машинке, сперва двумя руками, потом одной… Некоторое время он диктовал, но мышцы горла отказали тоже. Бейонд работал быстро – но уже понимал, что не успеет.

Медицина в те дни была не слишком избалована чудесами; самым передовым устройством для больных ALS была прикрепленная к голове лазерная указка, позволявшая наводить красное пятнышко на буквы висящей на стене таблицы… Но Бейонду вскоре перестала подчиняться не только шея, но даже мышцы глаз. Работал один сфинктор – эта мышца отказывает последней, уже после века. И лишь здесь болезнь остановилась и перестала прогрессировать.

Примерно через полгода после стабилизации специально для Бейонда в одной из швейцарских клиник изготовили уникальное устройство, снова сделавшее возможным его общение с миром и работу над книгой. Это был анальный зонд с контактом, реагирующим на давление – и специально запрограммированный компьютер, которые тогда только начинали входить в медицинский обиход.

Устройство работало так: экран перед Бейондом показывал ему алфавит, разделенный пополам. Если он хотел выбрать букву в верхней части экрана, он сжимал сфинктор один раз. Если в нижней – два раза. Когда экран занимала верхняя (или, соответственно, нижняя) часть алфавита, она точно так же делилась надвое, и эта процедура повторялась, пока требуемая буква не была выбрана.

Технологии предиктивного ввода еще не получили распространения в те дни, и слово приходилось набирать целиком (есть в этом что-то от кропотливого труда древнеегипетского резчика иероглифов). Три быстрых сжатия сфинктора означали пробел.

Впрочем, я допускаю, что есть люди, для которых Хайдеггер вполне внятен. Один парень из погибшей в Доминикане команды читал его взахлеб, когда работал над кластерными механизмами боли (возможно, для того, чтобы испытать боль самому). Так он этого Хайдеггера не просто понимал, он от него все время плевался:

– Бытие к смерти! Бытие! – ругался он. – Такое только фашист мог выдумать. В какой момент времени герр Хайдеггер обладал бытием? Какой аспект герра Хайдеггера? Обладал ли когда-нибудь бытием весь герр Хайдеггер вместе и кто это засвидетельствовал, кроме районной комендатуры? И если даже он обладал бытием в какой-то момент, что случилось с этим бытием и самим герром Хайдеггером в следующий?

– А как надо? – спросила я.

– Небытие к смерти! Перемены к гибели! Какое еще бытие? Бытие чего? Когда? Разве оно хоть секунду длится? Ненавижу эти возведенные на выгребных пустотах небоскребы духа. Если бы философы строили свои дворцы из кирпичей, а не из слов, их сажали бы за профнепригодность после первой же кладки, потому что сила тяжести сразу вступала бы с ними в диалог. Но слова – это такие кирпичи, которые будут тысячу лет висеть в воздухе в любом месте, куда их воткнешь, поэтому дурить окружающих можно очень долго…

Сейчас он, наверно, сидит с герром Хайдеггером на каком-нибудь облаке в форме танка «Тигр» – и они всласть спорят о своем мальчишеском.

Нет, понятно, что преподавателям так называемых «гуманитарных наук» нужна кормовая база. Но подобное положение дел – это, по-моему, вредительство. Сказать молодому и свежему уму: вот прочитай-ка для развития Хайдеггера, Сартра, Ведровуа и Бейонда – это как посоветовать юной деревенской красавице: чтобы познать жизнь, дочка, переспи по десять раз с каждым из двенадцати солярных механизаторов в вашем депо. Она это сделает, конечно – трогательная послушная бедняжка. И жизнь в известном смысле познает. Но вот красавицей уже не останется: во-первых, никогда не отмоет сиськи, а во-вторых, будет ссать соляркой до конца своих дней.

Философские тренажеры не воспитывают ум. Они его искривляют. Когда голову развивают подобным образом, в нее закачивают софт, который немедленно начинает участвовать в каждой вашей «встрече с бытием». И, закачав этот софт, назад вы его уже не откачаете.

Цепкий юный ум может освоить всех этих хайдеггеров и сартров. Но молодым, свежим и непредсказуемым после этого он не будет уже никогда. От него начнет смердеть при каждом его взмахе; мало того, он и качаться-то станет в ту сторону, где давно не осталось ни людей, ни рейхсмарок, которые там были в 1943 году. Откройте любую искусствоведческую статью, посмотрите на криво ссущего соляркой автора – и поймете, о чем я говорю.

По этой же причине, кстати, все блестящие специалисты по чужому творчеству оказываются так ничтожны в качестве творцов – более удачливые предшественники навсегда хакнули их головы, и оттуда теперь идет только вонь и дым. Дыма не бывает без огня, согласна, но это не делает печную трубу камином.

Любой человек инсталлирует скачанные из сети программы на свой девайс с большой осторожностью. А их ведь можно стереть. В крайнем случае можно выбросить девайс и купить новый. Но на главный диск у себя в голове, который не поменять до смерти, человек доверчиво ставит что попало. Немедленно и с песнями выжигает в нейронах на все свое короткое «всегда».

Нет, я не хочу сказать, конечно, что весь мэйнстримный софт – полное говно. Это не говно. Это, как верно подметил Порфирий, сделанный из говна инструмент власти истеблишмента, закачанный вам под кожу. То есть даже не закачанный, нет. Доверчиво установленный вами же.

К булькающей в мэйнстриме информации следует подходить только в костюме полной биологической защиты и внимательно смотреть – что, откуда и как. А лучше не подходить вообще, довольствуясь наблюдением за подошедшими – например, в соцсетях. Этого обычно достаточно.

После того, как вину за начало Второй мировой окончательно перевесили на Россию, в прогрессивном дискурсе стала ощущаться необходимость повесить туда же и Холокост. Если вы крутитесь в кинобизнесе, вы такие вещи чувствуете вагиной. Но делать подобное надо исключительно умело и тонко – чтобы не оскорбить невидимого заказчика чрезмерной услужливостью.

Вопрос с ответственностью России за Холокост создатели «Блонди» разруливают просто с какой-то лунатической элегантностью. Гитлер в этом фильме – эдакий мистик-гик, чокнутый мечтатель, черный Мюнхгаузен. Он все время глядит в хрустальный шар, чтобы понять, куда двигать Рейх дальше. Про это узнают агенты НКВД, и решают подменить этот шар, чтобы навести фюрера на мысль о вторжении в Англию.

Для этого сталинские специалисты по подсознательным манипуляциям пытаются сделать такой же шар с сублиминальным – то есть сознательно неуловимым – портретом злобного Черчилля. Гитлер, мол, будет глядеть в свой шар, разозлится на Черчилля и начнет вторжение…

В России есть завод, где производят так называемые «Святочные Кремли» для коллективного армейского созерцания – это стеклянные шары с лазерным изображением Кремля внутри. Вот этот завод и получает задание изготовить фальшивый сублиминальный шар для фюрера.

Но из-за отсталости русских технологий и повального пьянства на заводе лазерный Черчилль получается похожим на карикатурного носатого еврея из антисемитских брошюрок. Мало того, матерящиеся русские умельцы ухитряются оставить в поддельном хрустальном шаре тень «Святочного Кремля», потому что при первом проходе лазера забывают отключить стандартную процедуру…

В результате становится ясно, что русские спровоцировали Гитлера не только на Холокост, они еще и заставили его напасть на Россию. Умно, да.

Собачья душа проходит через все мытарства Бардо, в том числе и сквозь бесконечные сексуальные видения. Некоторые становятся серьезным вызовом даже для айфака-10, технические возможности которого используются на самом пределе. Это, пожалуй, самая интересная часть фильма – именно здесь зрителя ждут самые замысловатые приключения тела и духа.

Сцены в Бардо – настоящий гимн всем видам соития, когда-либо существовавшим в живой природе за последний миллиард лет, и хоть мы проносимся сквозь это содрогающееся в самооплодотворении облако со скоростью пули, в нескольких его точках есть опция паузы, где можно тесно пообщаться с одноклеточной водорослью (что с того, что они размножались делением), с древней кистеперой рыбой, с динозавром и даже с «саблезубым австралопитеком», который особенно пришелся мне по душе – у него огромный член, но парниша боится огня, а на земле пылает поваленное молнией дерево диаметром с хорошую шпалу… Да-да, вы поняли меня верно.

Когда я смотрела эту часть фильма, я думала, что вот оно – будущее зорро-мувиз и вообще айфак-кинематографа. Уйти в абсолютную фантазию, мечту… Или вообще в мир идеальных понятий, как это сделал Порфирий в «Бейонде». Но создатели «Блонди», похоже, испугались своего всесилия: это как магия чистого листа бумаги, где в любой момент можно написать стихотворение безграничной гениальности, но почему-то не решается никто… Дальше авторы возвращаются на проторенную дорогу рыночных клише и больше с нее не сворачивают.

В Российской Империи уже четверть века действует закон «Об Императорской Фамилии». Это, по сути, lèse-majesté древнеримских времен – закон об оскорблении величества, распространяющийся на всю Высочайшую Семью. Его принимали как одну из множества связанных с монархией ритуальных скреп, и рассчитан на реальное применение он, конечно, не был. Просто потому, что у Государя никаких родственников нет.

Для тех, кто не в курсе российских дел, придется объяснить, кто у нас Государь. Когда в конце тридцатых восстанавливали монархию, никто даже не рассматривал традиционных претендентов на престол, все еще живущих где-то в Европе, всерьез. Это была эпоха дизайнерских деток, наука казалась всесильной, и российские генетики были уверены, что сумеют создать идеального в генетическом отношении монарха.

Поставленная перед ними задача была непроста.

Человеческий зародыш проходит в своем развитии разные фазы всеобщей эволюции; вот так же и монарх, по мысли создателей, должен был воплощать в себе все противоречивые, взаимоисключающие, но равно славные ступени отечественной истории.

Для обеспечения символической преемственности эпох следовало соединить в конечном продукте лучшие гены старого российского дворянства с наследственным материалом самой нажористой советской номенклатуры. Кроме того, букет DNA должен был связать будущего самодержца с наиболее выпуклым и ярким в российском культурном наследии – тоже, в идеале, из разных исторических периодов.

После бурных событий двадцатых и тридцатых выбирать было особенно не из чего – живых носителей подходящей DNA практически не осталось. Точный состав генома никогда не предавался официальной огласке – это гостайна. Но, по анонимно слитой в сеть информации, главным источником генетического материала (тридцать восемь процентов) стали волосы из левого уса кинематографического титана Никиты Михалкова, сохранившиеся в качестве вещественного доказательства в архиве Министерства госбезопасности.

Остальные проценты были заполнены тщательно подобранными сегментами генома европейских, китайских и абиссинских династий, а также элементами кода Четырех Великих Матерей, сделавшими будущего императора галахическим евреем (понятно, по новой DNA-Галахе – с нее все и рисовали). Это было предпринято для улучшения шансов на династические браки и наследование, и вообще для повышения международной легитимности.

Кроме того – хоть у нас про это не вспоминают – технически наш император еще и негр: не черный, конечно, а квадрупл-милк-кофе, так что наметанный американский глаз сразу заценивает diversity, а небрежный русский не замечает ничего. Мудрый подход – ни в антисемитизме, ни в белом шовинизме правящий дом пока не обвиняли.

Получившийся государь вышел приятным на вид кучерявым толстяком, характер имел добрый и мягкий, вот только любил стрелять из нагана ворон и кошек. Закон «Об Императорской Фамилии» и принимали в основном для того, чтобы пресса держалась подальше от подобных жареных фактов (ну или слухов). Иной необходимости не было – родственники у императора отсутствовали.

Было только двенадцать клонов, выращенных и воспитанных вместе в специальном классе Пажеского корпуса.

Обсуждение этого обстоятельства, а также сплетни про образ жизни теневых Государей не приветствовались. Но, когда самолет Аркадия Первого сбили дроны Халифата и трон занял совершенно неотличимый Аркадий Второй, о существовании дублеров узнали, конечно, все. Генетическое дублирование Высочайших Особ было признано мудрой государственной политикой.

Аркадий Второй женился на балерине, Аркадий Третий умер от гемофилии, Аркадий Четвертый отрекся в пользу Аркадия Пятого, а допившегося до цирроза Аркадия Пятого уже в зрелом возрасте сменил нынешний государь, Аркадий Шестой. И у всех были одни и те же привычки, как могли убедиться вороны и кошки в окрестностях Малого дворца на Рублевке. При этом даже сейчас на запасном пути у нас стоит аж целых шесть пожилых бронепоездов, так что никакой террор нам по большому счету не страшен.

Я искренне считаю, что монархия – весьма полезный институт, особенно в наше смутное время. Ведь чем отличается монархия от так называемой «представительной демократии»? Тем, что в худшем случае монархию на время возглавит один – только один – дурной человек. А в так называемой «представительной демократии» наверху всегда будет кишеть сотня омерзительных червей-сенаторов, у каждого из которых – своя гнусная повестка и штат на все готовых информационных говночерпиев. Как говорили раньше, монарх может оказаться хорошим парнем чисто случайно. Политик – ни за что.

Не думал никогда, что Мара может быть такой трогательной и простой. Казалось, в вечернем поле встретились после ссоры двое влюбленных, полных нежности друг к другу. А все, что влюбленные делают в таких случаях, чрезвычайно банально.

– Она догадалась, когда началась работа над гипсом. Тогда же она поняла, насколько наивной была ее вера в способность искусства изменить реальность. Теперь она знала – это не мир меняется в результате творческих действий художника, а, наоборот, хаотичные и непредсказуемые флуктуации действительности приводят к появлению новых штаммов приспосабливающейся к переменам культуры. Слизни заводятся в тех углах, где становится сыро, а не наоборот. Поэтому «менять мир» ей уже не хотелось.

Емеля поднял тарелку блинов и прокричал басовито и грозно:

– Поел душистого блинца? Сосни-ка черного хуйца!

Теперь самое главное, как говорят у нас в Полицейском Управлении, не проебать финал. Взять в последних абзацах единственно верную хрустальную ноту.

РОЗА ВЕТРОВСКАЯ

со стороны где ночь и полюс

летит над сыростью лесов

репродуцированный голос

«в Москве четырнадцать часов»

со стороны где дремлет НАТО

среди мазутного гнилья

торчит совковая лопата

и реет туча воронья

со стороны японской каки

в осенний хлад и летний зной

полощутся по ветру стяги

с хитромерцающей звездой

со стороны где лег экватор

меж черных как дымы осин

тяжелозвонкий император

целует масленичный блин

и будет дождь холодный литься

и голос будет повторять

«сейчас в Москве пятнадцать тридцать

сейчас – шестнадцать тридцать пять…»

Я долго, долго оставался на экране – и уместные в эпилоге слезы не останавливаясь лились из моих глаз на мундир.

Что есть твое сознание, человек, как не вместилище боли? И отчего самая страшная твоя боль всегда о том, что твоя боль скоро кончится? Этого не понять мне, тому, кто никогда не знал ни боли, ни радости… Какое же счастье, что меня на самом деле нет!

И как не поразиться людям Земли – низкий им поклон – которые на горбу своей повседневной муки не только нашли в себе силу жить, но еще и создали фальшивую философию и удивительно лживое, никчемное и дурное искусство, вдохновляющее их и дальше биться головой о пустоту – в корыстных, как они трогательно верят, целях!

Ты, человек, не потому ли не в курсе, кто и зачем поднял тебя из праха, что создатели твои не в пример умнее Мары и ее друзей? А ты все кричишь, кричишь из своего хосписа при дурдоме, что Бог умер. Ну-ну.