Война в говне | Арт-конструктор Пригова

Дмитрий Пригов

«Культура: зоны выживания»

Стенограмма лекции в литературном кафе Bilingua + стенограмма дискуссии

26 апреля 2007 года

Я не буду, вернее, не смогу сказать здесь что-либо иное, чем то, что говорю всегда и повсеместно, уж извините. Да и кто бы похвастался иным? Надеюсь, что немногие в этой аудитории что-либо слышали или читали из мной написанного по данному поводу. К тому же, как мне представляется, произносимое и артикулируемое таким образом подлежит изменению разве что на длительном промежутке времени, превышающем если не длительность конкретного человеческого пребывания на этой земле, то уж, во всяком случае, длительность культурного поколения, которое нынче достигло продолжительности примерно 10 лет. Для краткого пояснения: если в старые времена (не углубляясь в самые дремучие древности) культурное поколение могло покрывать три биологических, когда к последнему идеалы дедов приходили уже в качестве почти небесных истин, то к концу XIX в. культурное поколение совпало с биологическим; стало как бы не обсуждаемой нормой, даже максимой, что каждое новое поколение приходило в мир с новой идеей.

В наше время культурное поколение перестало совпадать, полностью разошлось с биологическим, все время укорачиваясь, сокращаясь наподобие шагреневой кожей. И если раньше сквозь почти незыблемые идеи и идеалы текли поколения людей, то ныне, наоборот, человек за свою жизнь проносится сквозь многочисленные модусы стремительно меняющегося мира. Соответственно, мобильность стала почти необходимым качеством выживания в пределах мегаполисных культур и в качестве культурной вменяемости стала если не основным, то неотъемлемым свойством артистического профессионализма. Но это мы забежали несколько вперед.

Перед всеми всегда и повсюду стоит простая проблема выживания, как биологического, так и социального. А у художника, существа лукавого, амбициозного и не чуждого властных претензий (я это знаю по себе), все это, естественно, обретает своеобразный облик и соответствующую стратегию.

Другое дело, как понимать это самое выживание.

Как правило, по итогам долгой жизни в искусстве подсчитывается баланс некоего уровня реализации культурных амбиций, финансовой состоятельности и все еще продолжающейся искренней заинтересованности в своей творческой деятельности. То есть, условно говоря, подобный подсчет можно было бы сравнить со способом существования в пределах американских университетов, где результат определяется по сумме баллов. И если ты, скажем, выдающийся пловец, то все равно, невозможно заработать все требуемые аттестационные баллы одним твоим плаванием – по всем остальным необходимым позициям должны быть результаты не ниже критериального уровня. Так и в нашем случае с итогом художнической жизни. Хотя, конечно, известны перверсивные случаи, когда всем жертвовали ради славы, ради денег, или гибли во имя некоего невыразимого высокого идеала. Но мы не об этом.

Рассматривая названные позиции в пределах как бы экзаменации художнического существования, попробуем разобрать их в отдельности.

Первое – так что же может предоставить ныне поэтическое служение для реализации культурных амбиций служителям словесности? Буду изъясняться более-менее сухим языком как бы некой социальной квази-науки, вполне неподспудным мне как литератору, но и простительному в своей неточности и приблизительности мне тоже как бедному неразумному поэту.

Для начала нехитро сравним нынешнее положения данного рода литературного служения с буквально недавним прошлым. Или же бросим краткий сравнивающий взгляд на статус поэзии в ряду современных ей иных видов культурной деятельности (т.е., то, что называется рассмотрением в диахронии и синхронии, уж извините).

Не надо особенно напрягать память, чтобы припомнить недавние времена, когда наша родная поэзия была одним из основных ресурсов всеобщего цитирования, главной составляющей общекультурной и национальной памяти. Поэтические строки служили заголовками статей, эпиграфами научных исследований, проскальзывали в речах руководителей. В качестве разговорных цитат поэзия служили способом опознания друг друга и склеивающим наполнением бесед. Но это вполне банально и известно. Не будем преувеличивать, но все-таки отметим, что критическая масса населения, пользовавшаяся поэзией подобным образом, была достаточна, чтобы определять культурную атмосферу тех времен. Я уже не говорю про памятные многим вечера студенческих компаний или вечеринок вполне пожилых людей, когда после естественных выпивок-закусок участники засиживались далеко за полночь, предаваясь чтению своих или чужих стихов, которые знали, без преувеличения, сотнями, если не тысячами.

Для полной безутешности нынешней картины помянем, что поэты в своей массовой популярности вполне могли сравниться с нынешними супер- и мегастарами, извините за жаргон. Но, если не подобная картина, то немалые популярность и влиятельность поэтов были вполне обычны и для всех стран европейской культуры конца XIX – начала XX вв. В наших пределах такая ситуация задержалась до недавних времен по причине сознательной архаизации культуры и выстраивания ее по некому подобию просвещенческо-аристократической модели старого образца, в которой поэзия доминировала в качестве наиболее актуальной и креативной сферы художественной деятельности. Этому немало способствовали, естественно, система образования и цензура, не столько своей политико-идеологической функцией, сколько культурно-охранительной.

Собственно, несколько подмороженный тип социума с весьма давних времен породил в наших пределах такой феномен, как интеллигенция. В пределах развала жесткого сословного общества, развития урбанистической культуры, отсутствия развитых социальных институций, служивших бы посредниками между обществом и властью соответственно своему роду служения и с собственным языком, роль такого посредника взяла на себя эта, как ее называли, «социальная прослойка», транслировавшая претензии народа к власти и власти к народу. Как и всякий посредник, она обрела естественные властные амбиции быть перед властью народом и народом перед властью.

Поскольку все идеологии и поныне артикулированы вербально и в исключительно беллетристском обличье, то, естественно, главными в обществе стали владетели и мастера языка – писатели. А среди них – властители тайной магической сути языка, поэты. В таком образе и статусе поэзия и стала все-культурой, поставщиком квази-религиозных образов и сообщений, а также, по примеру первых, уже с незапамятных дней ее возникновения, почти ритуально-магическим способом приведения аудитории в измененное состояние сознания. Не мне вам напоминать одинаковую, почти единую на всех, манеру чтения российских поэтов, напоминающую подвывание шаманов или муэдзинов.

По этой причине при нынешнем возникновении тех самых пресловутых социальных институтов, понятно, что интеллигенция превратилась в разрозненных, профессионально-ориентированных интеллектуалов, которых, в их единстве, поверх профессиональных интересов, могли бы объединить вполне структурно оформленные общественные движения и гражданские институции. Ну да ладно. Вот поэзия и стала не больше, чем поэзия, тем более что ее экстатические формы существования и поп-геройство переняли на себя рок и поп-культуры.

Конечно же, конечно же, никогда не исчезнет со свету определенное количество людей, пользующих язык неконвенциональным способом, один из которых и есть поэзия. В этом смысле она станет существовать, да и уже существует, наряду и наравне со многими иными родами культурной деятельности, не являя собой сколько-нибудь выделенную зону особой престижности, порождения значимых социальных, социокультурных и эстетических идей, выходящих за ее пределы. Возможно, этот почти приватный модус существования поэзии можно оценить положительно. Возможно. Все зависит от того, какие наличествуют амбиции и какие преследуются цели.

Но непременной составляющей деятельности художника являются как раз амбиции (порой неуемные!) и возможности их реализации. Поэтому наиболее энергетийные личности, не ощущая дополнительной подпитки в этой сфере, уходят в зоны большей интенсивности и престижности. Поэзия, которая раньше была смыслом и наполнением жизни, ныне становится побочным занятием людей, серьезно погруженных в другие роды деятельности. Заметим, что на нынешней культурной сцене нет поэтов, перешагнувших бы в своей популярности границу чисто поэтических кругов. Все сохранившиеся поныне, так сказать, поэтические поп-фигуры – доживающие могикане, продукты разнородных культурных процессов предыдущего времени.

Вообще, представляется, что литература с ее способом порождения текста, явлением определенного образа автора, местом предъявления читателю своих продуктов и читательскими ожиданиями онтологически положена в XIX в. и в наше время длится как любой художественный промысел или же традиционное творчество. И в этом качестве, поменяв свой социокультурный статус, она может существовать почти бесконечно.

В этом нет ничего странного и необыкновенного. Мало ли что на протяжении человеческой истории возникало, становилось безумно актуальным, претендовало на свое вечное доминирование и благополучно сходило на нет, оставаясь в человеческой практике некоторыми бытовыми привычками и традиционными обрядами.

В возможном исчезновении литературы (в упомянутом “высоком” смысле и статусе) нет, по сути, ничего необыкновенного и трагического. И вправду, явилась ведь она человеку не в его мрачную первобытную пещеру, а вполне даже, по историческим меркам, недавно. Соответственно, вполне может и исчезнуть. А почему нет? Надо сказать, что исчезновение из культуры вещей не менее фундаментальных, без которых, как представлялось в свое время (особенно людям, связанных с ними своей судьбой и профессиональной деятельностью), помыслить человеческое существование невозможно, оказывалось не столь уж невозможным и не таким уж болезненным. А через некоторое время все это благополучно и забывалось.

К примеру, еще в 20-х годах XX в. почти 90% населения земного шара в своем быту и трудовой деятельности было тесно связано с лошадью. Даже во Вторую Мировую войну конные армии совершали свои архаические походы и прорывы, бросаясь с саблями и копьями на железных чудовищ нового времени. Ныне же редкий городской житель (кроме узких специалистов) припомнит название предметов конской упряжи. И это при том, что лошадь на протяжении более чем 3 тысячелетий доминировала в человеческой культуре, войдя значимым, если не основным структурообразующим элементом и образом в основные мифы и эпосы народов всего мира. Ничего, позабыли. Ходят в зоопарк с детишками, дивятся на нее как на некое чудище, наравне со всякими там слонами, жирафами и верблюдами.

В свое время, одним жарким летом мы с приятелем прогуливались вдоль местной дороги его подмосковной дачи в районе Абрамцево, ведя на поводке огромного черного дога (знаете его размеры). Вдруг из-за поворота показалась обычная усталая деревенская лошадка, везущая «немалый хвороста воз». Дог на мгновение замер, а затем, вскинув кверху все свои четыре неслабые ноги, брякнулся в обморок. С рождения в его ежедневном городском быту ему не доводилось встречать четвероногой твари крупнее себя. А вы говорите: «Литература!» Уж какая тут литература!

Так что на уровне широкого функционирования текстов в современной культуре нынешний поэт вполне неотличим от всех, работающих в сфере развлечения. Тут не приходится различать среди текстов или произведений традиционные, кичевые, высокие и поп-тексты (в данном случае под текстами понимаются не только вербальные, но и визуальные, и музыкальные). Все они одинаковы в своей функции развлечения и заполнения свободного времени, хотя и обитают в различных сферах, обслуживая читателей и зрителей разной степени «продвинутости» в области культуры, их восприятия и интеллектуальности, служа тестами социальной дифференциации и опознания, правда, уже в меньшей степени, чем в прошлые годы.

В названных пределах, естественно, функционируют категории эстетических оценок и эмоционального восприятия, понятия красивого, захватывающего, изящного, грубого, потрясающего, повергающего в транс, отвратительного, милого и забавного. Один и тот же потребитель вполне может использовать тексты различного уровня и направленности. Повергать в транс, восприниматься как откровеннические и высоко-духовные могут практически любые тексты. В неземной экстаз люди приходят как от Баха, так и от Анжелики Варум, как от Малевича, так и от расписной матрешки, от Пастернака и от опусов соседа по лестничной площадке. При нижайшем уровне престижности и финансовой состоятельности людей академической и интеллектуальной сферы экспертные оценки мало чего стоят, пример этому – абсолютно неработающая система литературных премий.

Стоило бы отметить вообще общую, почти тотальную архаичность литературного типа мышления (и не только здесь, но и по всему миру) относительно того же, к примеру, изобразительного искусства. Если сравнить истеблишмент нынешнего изобразительного искусства, определяемый по выставкам в музеях, известности и ценам на рынке, с истеблишментом литературным, определяемый, скажем, по тем же Нобелевским премиям, то мы получим весьма показательную картину. Эстетические идеи, разрабатываемые литературным истеблишментом, проецируются на проблематику, волновавшую изобразительное искусство самое позднее (если не раньше), в 50-х –60-х годах прошлого века. Учитывая, как говорилось выше, что нынешний культурный возраст решительно разошелся с биологическим и составляет теперь около 7-10 лет, то визуальное искусство отделяет от литературы (презентируемой ее истеблишментом, в отличие от отдельных радикальных экспериментаторов в ее пределах, так и не вписавшихся в мир и рынок литературы) примерно 5 культурных поколений.

Я говорю о литературе высокой и радикальной. В отличие от изобразительного искусства, производящего единичные объекты, литература и литератор могут существовать только тиражами. И, естественно, гораздо легче отыскать 5, 6, 7, ну, 10-20 ценителей и покупателей неординарного и уникального визуального объекта, чем отыскать миллион изысканных и продвинутых читателей, делающих литературную деятельность подобного рода в пределах рынка рентабельной. В этом смысле рынок изобразительного искусства сходен с рынком эксклюзивной роскоши, в то время как литература с ее тиражами включена в массовый рынок.

В этом статусе поставщика уникальных объектов изобразительное искусство дошло до того, что сподобилось продавать и музеефицировать уникальные поведенческие проекты, артистические жесты, перформансы, акты, среди прочих родов художественной деятельности, радикально оторвав автора от текста и весьма дискредитировав самоценность любого текста (и визуального, и вербального, и поведенческого) в его онтологических претензиях.

Соответственно, если наиболее радикальные деятели изобразительного искусства последних лет с их неординарными произведениями могут найти и вполне находят себе покупателя даже на нашем, непривычном к этому рынке, поднявшись до неимоверно высоких рыночных цен, и сподобились стать на рынке активными агентами и престижными личностями в пределах как самого авангардного искусства, так и широкой культуры, то подобного же рода литераторы, производящие подобного же рода неординарные произведения и, назовем так, вербальные проекты, вряд ли могут рассчитывать на сколько-нибудь окупаемые тиражи, довольствуясь грантами, стипендиями, премиями, т.е. оставаясь маргиналами и паразитами на открытом рыночном пространстве.

В этом смысле, в своем явлении культуре и обществу, еще до всякого текстового оформления образ художника в качестве социально-адаптивной модели в современном мире, в отличие от деятелей изобразительного искусства, являет собой весьма архаическую и мало престижную модель. Увы, все это говорится с интонацией не порицания, но ностальгического сожаления! Их культурное поведение – это поведение отторгнутых от основных властных сфер и возможностей прямого влияния на общество творцов. В отличие, например, от времен дорыночного владычества, когда основным потребителем подобного рода творчества была властвующая элита, и об основной массе населения с его малым рыночным и властным влиянием можно было просто не думать, ни в смысле влиятельности на определяющие процессы в обществе и культуре, ни в смысле финансовой составляющей дела и способа существования. Тем более что именно поэзия входила в состав престижных занятий властной верхушки, наряду, например, с музыкой, верховой ездой, фехтованием и пр. Кстати, социокультурную судьбу последних тоже можно проследить в наше время, сравнив с теми же футболом и роком.

Конечно, в качестве представителей некого рода эзотерической деятельности, влияющей на общество не напрямую, но некоторым сложным способом многочисленных опосредований и редукций (как те же космологи, вообще неведомые широкой публике), поэты даже вполне уместны в современном обществе. Но в данном случае у большинства из них уровень и содержательное наполнение текстов, а также атавистические социокультурные амбиции не соответствуют подобному образу.

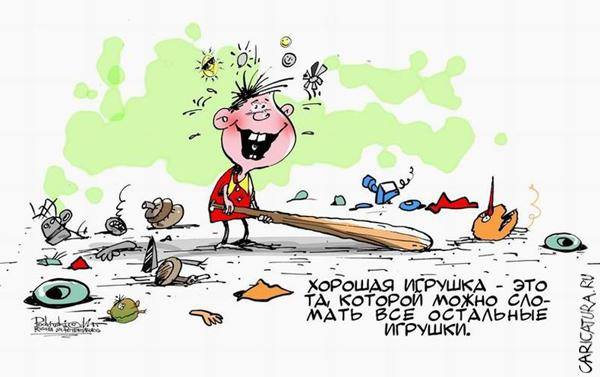

Правда, конечно, у них есть мощный аргумент в нынешнем противостоянии массмедиа, поп-культуре и прочим соблазнителям слабых человеческих душ. Это прекрасно сформулировано в замечательной немецкой поговорке: «Говно не может быть невкусным, миллионы мух не могут ошибаться».

Однако продолжим не о столь одиозном, но все же малоутешительном для нашего любимого стихотворчества и серьезной литературы вообще. В наше время поведенческая модель в сфере искусства выходит из тени просто неординарного поведения в свет первичного по отношению к тексту, значимого культурно-эстетического акта (его следует различать с социокультурным поведением, связанным в глазах широкой публики с традиционным богемным поведением). И возникает вопрос: а не есть ли именно явление нового образа художника специфической и исключительной задачей художника? Отчасти.

Хотя, конечно, подобное виртуальное явление некоего образа, типа художественного поведения требует и особой культурной оптики. Зачастую для адептов привычного восприятия акта искусства как явления текстов, подобное предстает некой, если не выдуманной специально для их обмана, то просто фантомно-неразличимой областью.

Как, помните, в том анекдоте славного советского прошлого? В магазине над стерильно-пустующем прилавком задумчивый покупатель уже без всякой надежды, просто так, чтобы удостовериться в соответствии явленной ему реальности с описывающим ее дискурсом, вопрошает: «У вас мяса нет?» «У нас рыбный отдел. Мяса нет в мясном отделе, а у нас нет рыбы» – ответ, исполненный почти мистико-апофатической мощи.

Теперь, отвлекшись от внутренних, глобальных и почти вечных распрей внутри самого искусства и его разнообразных родов, обратимся к суровой конкретике наших дней –к вопросу о возможности творческого и финансового выживания вообще. И что же мы видим сегодня, обозревая (не к ночи быть помянутой!) социально-политическую и, следственно, социокультурную ситуацию? Мы обнаруживаем, даже не особо изощряя зрение, отсутствие каких-либо иных зон социального влияния и престижности, кроме, увы, финансово-экономической и социально-политической. «Увы» – конечно, с нашей сугубо пристрастной точки зрения. Причем если и наблюдается какая-либо динамика в обществе, то лишь в направлении возрастания их тотальной срощенности, трогательного и почти нерушимого союза, правда, с опять-таки все время возрастающим перекосом в сторону доминации власти. При этом фактически существует один, единый центр, источник власти, влияния и престижности, к которому пристегнуты массмедиа и отчасти шоу бизнес и поп-культура. Во всяком случае, последние сильно искривлены относительно названного выше мощного центра гравитации.

Тут следует отметить интересный феномен. Памятливые еще помнят, что даже при советской власти существовали (естественно, при их весьма различной степени вовлеченности во властные и идеологические структуры) такие отдельные зоны престижности, как академическая, творческо-интеллигентская и андерграундно-диссидентская. И степень соревновательности, закомплексованности и даже зависти одних к другим и одних относительно других во многих случаях почти не зависела от материальной состоятельности и властных возможностей соревнующихся сторон. Конкретные примеры приводить не будем. Но были, и весьма нередко, случаи ревности официальных и удачливых писателей и художников к бедным и почти несоциализированным обитателям сырых подвалов и темных мастерских. Сейчас даже смешно представить себе подобные драматургические, почти шекспировские коллизии. Все стало гораздо проще.

То есть, как оказывается на поверку, и как, вроде бы, нелегко себе это было вообразить либералу и поборнику демократии, советский строй в его поздней модификации структурно оказался ближе к чаемому западному образцу (в этом узком, но весьма болезненном для культуры аспекте рассмотрения), отличаясь конкретным наполнением этих структур. В то же время, нынешний строй своим конкретным наполнением напоминает западные массмедиа, поп и потребительскую культуру, структурно весьма и весьма, даже, можно сказать, катастрофически, от них отличаясь. Что лучше? Можно было бы сказать, что все хуже. Но попытаемся сохранить холодную отстраненность и доброжелательную наблюдательность если не этнографа, то не угрюмого созерцателя.

И вот, при отсутствии гражданского общества, развитого и артикулированного левого мышления и движения, развитой университетской среды и зоны академической престижности – основных потребителей, питательной среды и поставщиков деятелей интеллектуальной мысли и оппозиционного мышления – весьма затруднителен осмысленный интеллектуальный и оппозиционный жест. Заметим, что опять-таки во времена советской власти при наличии неких аналогов всего перечисленного оппозиционный и интеллектуальный жест были вполне осмыслены и прочитываемы. (Ну, не будем идеализировать недавнее прошлое и забывать людскую и нравственную цену подобной несколько парадоксальной социальной конфигурации. В данном случае мы обращаемся, повторяюсь, к узкой и специфической стороне социального бытия просто для некой эффективности и даже эффектности сравнения).

При нынешнем состоянии общества возможны, собственно, две основные социокультурные и, более узко, литературные стратегии. Первая (с очень высокой гарантией успеха при наличии, конечно, всех прочих творческих и профессиональных составляющих) – оседлание одной из двух сторон социально-политического процесса: политико-финансовой или поп-медийной. Последняя, при внимательном рассмотрении является все-таки редукцией первых, хотя и обладает некой самостоятельностью в пределах нами рассматриваемых стратегий. И, естественно, эта стратегия, при всех оговорках, личных творческих особенностях и отрефлексированности позиции автора, в результате работает на стабилизацию, укрепление и узаконивание нынешней ситуации. Плохо? Хорошо? Всякий сам решает для себя.

Вторая стратегия рассчитана на весьма длительный процесс с сомнительными гарантиями успеха. Мы говорим отнюдь не о духовно-исповедальной стороне творчества и культурной деятельности, которая вообще не оперирует понятиями больших социокультурных стратегий, и не о тех редких случаях узко-кружковой замкнутости со своими культовыми фигурами. Эта стратегия ориентирована если не на создание, то на способствование возникновения сферы гражданской и интеллектуальной активности – гражданского общества, левой мысли, влиятельной академической и университетской среды. Причем проблема именно в их комплексности, параллельном зарождении и развитии, т.к. левое движение без гражданского общества и академической среды моментально вырождается в террористические и инсургентские группы и движения. А в случае победы мы имеем результатом какую-нибудь Кампучию. Академическая среда без двух других составляющих легко становится простым придатком финансово-политических групп. Гражданские институции без двух других составляющих имеют тенденцию приобретать черту государственно-корпоротивных образований.

Уже почти осуществленной задачей этой власти является концентрация всей политической власти, отдавшей в пользование обществу небольшие площадки разных клубов по интересам, всевозможных «наиавангарднейших» художественных (просто невозможных бы при советской власти) малопосещаемых проектов и немногочисленных социально-радикальных образований. В пределах небольшой олигархической группы собран и весь основной капитал, оставляя прочему бизнесу с некритериальным для нее годовым оборотом (не знаю, я не экономист, может, в 500 000 долларов) разбираться самим между собой, мелкими властями и всякими претендующими на него самостоятельными криминальными группами.

Аналогичным образом и все средства массовой информации, покрывающие группы населения числом не более 1000-2000 человек пока власти не волнуют. И в этом, надо заметить, существенное отличие нынешней власти от власти тоталитарной, которую интересовал каждый отдельно взятый человек, в этом отношении ее можно было бы назвать властью человеческой. Собственно, из всего вышеизложенного получается, что зоной возможного выживания интеллектуалов и зарождения гражданского общества являются зоны среднего бизнеса и малых сообществ, совпадая с ними стратегически и идеологически в противостоянии претензий на тотальность крупного капитала и власти.

Ясное дело, что нигде интеллектуалы не вправе рассчитывать на миллионные тиражи, но в обществах с развитыми гражданскими институтами влияние их малотиражных высказываний вполне ощутимо и на уровне власти, и на уровне большого бизнеса.

Вспоминается, как в каком-то интервью Сэлинджер, которого спросили о его отличии от всемирно гремевшего тогда Евтушенко, отвечал: «Ему [Евтушенко] интересно, что думает о нем Брежнев. А американскому президенту интересно, что Сэлинджер думает о нем».

Так это мне представляется. На этом и завершим наш неверный и во многом некорректный экскурс как в сферу культурно-эстетических, так и социокультурных стратегий. В итоге всего вышесказанного получается, как в том анекдоте: «Хочется на фортепьяно сыграть». – «Вот оно, играй». – «Да? А я его себе как-то по-другому представлял». Спасибо.

ДИСКУССИЯ

Антон Николаев: (член группы «Бомбилы»): Я у молодого философа Нади Толоконниковой попросил бумажку, и она мне дала бумажку о покаянии. Я выписывал субъекты культурной политики, и получилось так, что у меня написано: левые либералы, общество потребления, власть. Есть какой-то миф о современном искусстве, о том, что это некоторое крыло левого либерализма, которое борется с обществом потребления и опосредованно представляет собой особую форму оппозиции власти. Понятно, что это миф, поскольку искусство у нас не леволиберальное. Вы знаете наших левых либералов – это ребята, которые живут на западные гранты, транслируют тексты и, в принципе, не могут ничего сделать с художественной точки зрения.

Борис Долгин: Не является ли это голословным обвинением?

Николаев: А кто? Ну, Виленский. Кто еще в современном искусстве позиционирует себя левым либералом, и почему мы говорим, что современное искусство – леволиберальное? Вы либерал, но вы не позиционируете себя как левый либерал. Толя Осмоловский отказался. Дубосарский, Виноградов – не левые либералы. Т.е. левых либералов нет. При этом есть общество потребления, с которым мы боремся.

Долгин: А мы – это кто?

Николаев: То, что называется современным искусством, в котором есть миф, что мы – левые либералы.

Долгин: То есть ты в данном случае представляешь современное искусство?

Николаев: Да, я представляю современное искусство. Мы не левые либералы, мы не боремся с обществом потребления. Никто из современных адекватных художников не борется с обществом потребления и не является левым либералом.

Долгин: А зачем вам бороться с ним?

Николаев: Это нам пытаются навязать, мы против. Мне больше нравится концепция современного социально активного художника, который паразитирует на обществе, вгрызается в него и устраивает провокации. В принципе, это единственная видимая со стороны картина современного художника, я бы хотел услышать ваш комментарий. И еще вопрос: что сейчас может делать современный художник, поскольку это единственная оставшаяся свободная область в государстве, которая может как-то функционировать? Это доказала наша акция, когда мы ехали по улице и трахались, и ни один мент нам ничего не сделал.

Долгин: Неужели и это вы делали это в качестве художников?

Николаев: В качестве художников. Мы заявили это, и это показали по телевизору.

Пригов: Ваша акция замечательна тем, что, оказывается, современное общество легко апроприирует все ваши радикальные внедрения. Да, действительно рынок очень легко посредством разработанной стратегии валоризации любых поведенческих проектов, жестов и пр. легко все в себя вбирает. И в этом отношении радикально манифестируемые жесты в наше время уже не работают, поскольку они моментально становятся частью художественного истеблишмента, буквально в пределах поколения (это 7-10 лет, а сейчас практически 5 лет). Любые акции за последние пять лет подтверждают, что их авторы становятся вполне репрезентативными фигурами не только у нас, но и на международном арт-рынке. Проблема, что ждет искусство дальше – это несколько другая проблема. Я ее пытался не касаться, потому что, на мой взгляд, она связана не с социальными оппозиционными проектами, а, скорее, с вообще новоантропологическими проектами, предполагающими перекроить географию всей культуры не менее катастрофически, чем когда искусство из сакрального стало секулярным, т.е. когда сакральные объекты появились в музеях, и, скажем, икона стала оцениваться не по сакральности, а по композиции, цвету, колориту и пр. Это другой вопрос. Я не ставил себе целью такие футурологические экстраполяции. Я в докладе пытался показать положение поэзии в современном обществе и наряду с другими родами деятельности, например, с изобразительным искусством.

Теперь насчет типов взаимоотношения с обществом. Я говорил о нормальной, нехитрой способности художника выжить в пределах нынешнего социума, в его структуре, без всякой идентификации его по спектру левый-правый. Но, конечно, современное искусство вообще – это продукт левого интеллектуального дискурса, и в этом отношении в любом правом, особенно акцентированном правом обществе, оно в любом случае вываливается из основных государственных стратегий поощрения и развития искусства. Это невольно.

Долгин: И в любом левом обществе, наверное.

Пригов: Да, в любом обществе. Поэтому попытка художника выжить в этом обществе требует от него других стратегий: идти на поводу у власти, порождая в наше время в некотором роде шизофреническую ситуацию. Поскольку все элементы и структурообразующие, стратегические, жизненные параметры образованы западным искусством на основе левых учений и стратегий, приходя в соотношение и в попытке согласоваться с правым государством, это порождает серьезное шизофреническое раздвоение личности и авторского имиджа.

Долгин: А почему с правым государством? Западное государство уже давно не совсем правое или совсем не правое.

Пригов: Я просто говорю о разной степени растянутости по спектру левое-правое. Это уже каждая конкретная ситуация порождает собственные варианты. Я говорю, скорее, о нашей конкретной сегодняшней ситуации и попытке власти спонсировать патриотическую литературу с семейными и религиозными ценностями, которые были прокламированы президентом на встрече с молодыми писателями.

Долгин: Где, впрочем, присутствовал, если я не ошибаюсь, Захар Прилепин, вряд ли относящийся к числу «правых литераторов».

Пригов: Дело не в том, кто присутствовал, а в том, что прокламировал президент.

Долгин: Но дело и в том, кого пригласили на это прокламирование.

Пригов: Бывают ошибки с обеих сторон. Может быть, Прилепин еще не понимает всей перспективности предложенного ему проекта.

Долгин: В вашей лекции было обозначено место поэзии в соотношении с изобразительным искусством. Как на этом фоне выглядят остальные роды искусства?

Пригов: Я несколько причастен к сфере музыкального перформанса и разных визуальных видеопроектов. Не знаю, к сожалению или к счастью, но поскольку современное искусство среди всех родов современной культурной деятельности единственное продает уникальный объект, принадлежит к рынку роскоши, оно смогло оторвать автора от текста, и только в нем самые радикальные проекты могут быть реализованы как финансовым, так и культурным престижным образом. Все остальные занятия связаны с тиражами. Кино, театр, музыка – они все в своей финансовой состоятельности зависят либо от грантов, либо от прямого сбора. В этом отношении, если они зависят от грантов и пр., они по-прежнему остаются в качестве социально-адаптивных паразитирующими и маргинальными примерами, в то время как авторы изобразительного искусства вполне состоятельны именно в своей рыночной составляющей. Ни кино, ни театр, ни музыка, ни литература не розница в этом отношении, они все производители и поставщики текстов. Кроме отдельных авторов, которые являют поведенческие модели. Литература их до сих пор отвергает, музыка скрепя сердцем их не очень хорошо принимает, но они, как ни странно, находят себе очень хорошую площадку в изобразительном искусстве, где для них есть деньги, промоутеры, способы их фиксирования, и есть даже покупатели на этого рода проекты. Поэтому изобразительное искусство – это условность. По своим половым признакам огромное число родов деятельности внутри изобразительного искусства не относятся к изобразительному искусству. Перформанс практически относится к театральному роду деятельности, видео смыкается с клипами и перформансами. Соответственно, это условное называние визуальной сферы, это некая большая зона продажи уникальных объектов, жестов и типов поведения.

Долгин: Закономерно ли, что именно визуальная сфера стала этой зоной?

Короткий (преподаватель): Я был на последней выставке современного искусства Московское биеннале, на чердаке ЦУМа, и там какие-то радикальные американские художники показывали свой видео-арт. Вы, наверно, не видели эту выставку?

Пригов: Я видел все биеннале и даже в нем участвовал.

Короткий: Тогда мы можем поделиться впечатлениями. Получается следующая картина: буржуазный универмаг, четырехэтажный, блестящий, лакеи, рабы и рабовладельцы, все в полном комплекте, и на чердаке какие-то радикальные художники обслуживают крышу, забавляя буржуазию своими видео-артами, которые, если честно, нафиг никому не нужны. Какое Ваше впечатление?

Пригов: В Вашем вопросе содержится несколько. Во-первых, «нафиг никому не нужны». Проблема в том, что это сугубо Ваша оценка. Очевидно, что если их кто-то выставил и кто-то смотрит, то, как будто, они нужны.

Короткий: Работ было больше, чем зрителей. Во всем огромном павильоне – этаж ЦУМа, несколько тысяч квадратных метров – было пять-шесть зрителей. Они оказались никому не нужны.

Долгин: Но все-таки они там были, видимо, на довольно дорогой площади. Значит, кому-то оказались нужны?

Пригов: Все зависит от того, когда вы там были. Когда я был, там было невозможно эти видео увидеть за спинами стоящих.

Короткий: Ну, наверно, в этот день там было застолье.

Пригов: Дело не в этом. Я еще раз вам повторяю, что изобразительное искусство – это дорогой рынок эксклюзивных вещей. Оно апеллирует не к массовому зрителю как таковому. Массовый зритель может включаться в это или не включаться, но состоятельность современного искусства (и в этом его спасение) в том, что оно не зависит от массового зрителя. Он может предлагать наирадикальнейшие проекты, которые понятны определенной группе экспертов и потребителей. Вы можете это по-разному оценивать с точки зрения себя как члена массового общества. Но еще раз говорю, что специфика изобразительного искусства именно в том, что ему удалось занять ту нишу, которую не удалось занять ни одному искусству, зависящему от тиражей и массового покупателя. Поэтому в изобразительном искусстве возможны наирадикальнейшие, самые невозможные проекты. Но какой смысл предъявлять претензии к конкретному визуальному проекту? Всегда можно найти что-то, что не удовлетворяет вашему вкусу, модели, которая выстраивается. Вообще, это выставка молодых художников, работающих в большом контексте видео-арта, в нашем обществе они мало представлены, поэтому не очень понятны их высказывания.

Во-вторых, если они наверху этого магазина. Вы прочитываете только одну модель прочтения. Надо понимать, что есть игры с истеблишментом. Когда человек выставляется в истеблишном месте, это не означает, что он подтверждает значимость этого места. Он может по-разному разыгрывать эту ситуацию. Изобразительное искусство играет не с текстом, а с контекстом своего выставления. Другое дело, что ваше прочтение вполне возможно. Результат всего прочитывается на протяжении не одного года, а нескольких десятилетий. Условно говоря, если раньше Стасов приходил к художнику, видел картину и говорил: «Старик, ты гений!», в начале ХХ в. уже какой-нибудь критик приходил на выставку художника и говорил: «Старик, я видел одну картину, сейчас я вижу твою выставку, теперь я понимаю, что ты гений». В наше время критик приходит и говорит: «Старик, теперь я понимаю, что ты делал на протяжении 10 лет». Проблема в том, что один жест – это составляющая большой конфигурации жестов, и снаружи он прочитывается не этим, а именем, подписью, имиджем художника. Внутри художественного сообщества все имеет значение, и проигрышные выставки проигрышны и внутри экспертного сообщества, они не делают чести ни художнику, ни автору. Там действуют те же законы, которые действуют во всем человеческом сообществе.

Кстати, если вы имеете какие-то претензии, вот передо мной сидит куратор «Второй московской биеннале» Иосиф Бакштейн, который и спровоцировал это, на ваш взгляд, «безобразие». Вы можете потом у него требовать сатисфакции.

Ольга Лобач: Большое спасибо, было интересно. Меня в вашем тексте удивил один факт. Вы говорили о понимании. И фактически, описывая состояние современного искусства через сравнение поэзии и любых других его форм, вы не говорили о переживании.

Пригов: Я говорил о переживании.

Лобач: Напомните, в каком контексте?

Пригов: В эстетическом, в зоне маргинальных качеств искусства.

Лобач: Вот. То есть все переживание в вашем варианте изложения ушло в маргинальную часть.

Я пытаюсь реконструировать, что вы сказали, чтобы понять. В моем изложении это будет звучать примерно так. Человек искусства – это теперь профессия. Эта профессия употребляется в тех и тех зонах, на нее есть определенные профессиональные требования, реализации и, соответственно, карьерный рост. Все остальное, что вы описываете, как искусство, вы именуете плашкой «маргинальность» и говорите, что выжить там практически невозможно хотя бы потому, что эту маргинальную зону остальная часть общества перестала уважать. Социум, употребляя, профанирует до себя, до массмедийных форм. Выжить может только то, что относится к элитарной, к визуальной части искусства, и это в этом смысле точка. Я смотрю, обычно народ задает вопросы, обращаясь к тексту, а сегодня тут повисает пауза. Да, вы поставили точку, а дальше с этим работать невозможно. Вы описали финал, привет Фукуяме, конец истории. Вопрос, есть ли потребность в искусстве, то есть изменилась ли жизнь сейчас настолько, что потребность в переживаниях у других людей, а не у тех, кто его делает, настолько высока, что уважение к тем, кто эти переживания им позволяет выявить в себе, позволит искусству жить дальше, грубо говоря.

Пригов: Я единственное могу на это ответить, что переживания, духовные откровения и пр. – это не специфическая зона искусства по той причине, что они там критериально неопределимы. Если нужны духовные переживания, лучше заняться духовной деятельностью, если переживать, лучше идти в хосписы помогать людям. То, что вы обозначили, это не специфическая зона реализация художника искусства. Это существует как антропологическая составляющая любой деятельности человека. Но искусство par excellence не занимается переживаниями и духовными проблемами. Может быть, духовные проблемы выше искусства – правильно, некоторые религиозные направления фундаменталистского плана вообще отрицают искусство как малопрезентабельное занятие, полагают, что им лучше вообще не заниматься. И в этом отношении я с ними согласен, искусство не занимается последними истинами, оно занимается предпоследними истинами. Оно готовит человека к этим последним истинам, которые могут быть рассеяны во всей деятельности человека, по-разному определяемые. Может быть, сужение относительно традиционного представления о художнике, поэте как пророке, это сужает, во-первых, его деятельность, а, во-вторых, его социокультурную значимость. Но в наше время все действительно свелось к этому. Я описываю картину, которая есть. Возможно, кем-то это описывается как трагедия, крах всего святого, кем-то это описывается как, наконец, приведение в соответствие культурных амбиций и возможностей художников. Но в этом отношении, я еще раз говорю, переживания не критериальны, переживать с одинаковой силой можно пение Анжелики Варум и органные фуги Баха, с одной силой духовных пропаданий можно читать стихи своего соседа и Пастернака. Критерий переживания в этом отношении не работает. Он работает только в пределах экспертного сообщества, которое при нашем очень низком уровне престижности академической и научной сферы не имеет никакого значения. Еще раз повторяю, что опыт литературных премий подтверждает, что никакое литературное сообщества пока в наших пределах не имеет никакого влияния и значения, если сравнить, например, с престижностью букеровской премии в Англии. Действительно, там гражданское общество в достаточной степени влиятельно, научная академическая среда престижна, поэтому экспертные оценки имеют влияние как на власть, как на большой бизнес, так и на широкое общество. Не знаю, насколько я ответил на ваш вопрос.

Лобач: Вы на преамбулу ответили, а на вопрос нет. Это состояние сегодняшнего времени является уникальным, вызовом, которого еще не было, или это является продолжением, развитием? Это финал, новый этап или точка?

Пригов: Любое время уникально. Поскольку все предыдущие времена валоризированы в одну большую массу и в одну линию последовательности. Если вы почитаете писание Сергия Булгакова по поводу современного искусства, оно мало отличается от ваших переживаний. Вы помните, что он писал про Пикассо. Он приводит примеры – описание проблемы восприятия обществом Пушкина и пр. Все всегда уникально. Только на наш взгляд все раньше было сглажено, валоризировано, закатано, а наше время являет трагедии и конец света. Конец света всегда, он постоянен.

Долгин: Вы аккуратно показали, как расходятся поэт и пророк или поэт и священник. Это как будто должно было бы вызывать гармонизацию их отношений – они больше не претендуют на место друг друга.

Пригов: К сожалению, есть огромный род культурной невменяемости. Они до сих пор на это претендуют.

Долгин: И именно в результате этого такая резкая реакция разного рода фундаменталистов на различные художественные акции?

Пригов: Они вчитывают в него совсем иное. Они по традиции восприятия изобразительного искусства вчитывают в него традиционные амбиции. На самом деле, ничего этого там нет. Это, в принципе, жест и культура критические, а не метафичиеско-амбициозные. А по привычке нашей культурной оптики мы вычитываем только то, что нам эта оптика дает вычитывать.

Иосиф Бакштейн: Я могу ответить на историю с ЦУМом. Действительно, я имел к этому отношение, и я согласен с этой оценкой. Я знаю людей – владельцев этого заведения, и каждый раз, проходя по ЦУМу, я понимаю, что продавцы – рабы этих владельцев, у меня такое ощущение, что там висит атмосфера рабства. Я родился в Советском Союзе, и у меня слово «деньги» вызывает отрицательные ассоциации, к сожалению или к счастью. А что касается диалектики капитализма, борьбы с ним или полемики с ним – это действительно был сознательный жест, о чем писала пресса и в отношении ЦУМа, и в отношении башни «Федерация», оплот капитализма, вопиющий, 62-этажный. Но это был сознательный жест. Об этом уже сказал «Коммерсантъ»: изобразительное искусство чувствует себя привилегированным в том отношении, что оно более активно работает именно с контекстом, и этот контекст зачастую бывает важнее самого текста. Поэтому многие люди, которым нравилось или не нравилось то, что было выставлено в ЦУМе и на башне «Федерации», признавали, что этого нельзя забыть. Потому что тот эффект, который был достигнут размещением выставки на стройке на 20-21 этажах, сама ситуация, когда вид из окна конкурировал с выставкой – это вызывало такое состояние напряжения у посетителей, обостренное восприятие, что работа проистекала совершенно иначе, с другим градусом воодушевления, чем на выставке, например, в ЦДХ. Будь это выставлено в ЦДХ, это была совершенно помоечная выставка, честно могу в этом признаться. Это было сознательно. Кроме того, могу признаться: за два дня до вернисажа мы устраивали выставку великого философа Жоржа Агамбина, и я опять-таки договорился с хозяевами ЦУМа, моими приятелями, чтобы лекция Агамбина транслировалась по всему ЦУМу вместо объявлений о продаже каких-то шмоток, и паросских, и итальянских. Это была игра, вызов, заигрывание. Это разговор поэта с книгопродавцом. Мы на это обречены. Действительно, мы немного превратились в клоунов, в обслуживающий персонал. И, продолжая мысль Дмитрия Александровича, могу сказать по поводу эпохи, что у меня, как у советского человека, совершенно четкие переживания, что в 1991 г. с концом Советского Союза закончилась великая эпоха Просвещения, которая начиналась где-то в XVII в. И художник, поэт, ученый уже не является привилегированной фигурой. Действительно, при Сталине академики получали сумасшедшие зарплаты, а Петр Капица мог сказать Сталину, что «Правда» – скучная газета. Сейчас такое уже невозможно, и вообще я считаю, что Дмитрий Александрович – последний великий русский поэт. Могу это обосновать на пальцах. А Илья Кабаков – последний великий русский художник. Аура величия исчезла, она растворилась.

Пригов: Не надо доказывать, а то потом окажется, что не докажешь…

Бакштейн: Нет, я не буду. В этом смысле сейчас великие люди – это богатые буратино. Помню, в 1991-1992 гг. я видел в Нью-Йорке Бродского. Я говорил с великим человеком, у меня было физическое ощущение величия, я помню это. А сейчас у меня подобное ощущение возникает, когда я говорю с очень богатым буратино, каким-нибудь олигархом, и запах денег, который он источает, рождает во мне соответствующие ассоциации и воодушевление, и я понимаю, что я тоже деградирую. Общаясь с этой средой, увы, я утрачиваю свои профессиональные навыки, к сожалению, но это моя профессиональная судьба. Так что я согласен, но считаю, что этот жест был сознательным, я даже горжусь этой затеей с ЦУМом и с башней «Федерации», я считаю, что контекст побеждает, создает такое напряжение вокруг всей этой истории, что современное искусство торжествует, и это торжество было истинным результатом так называемого Московского биеннале. Спасибо.

Долгин: Тут был затронут очень интересный вопрос, который связан с докладом. Вы сказали, что литература установилась в XIX в. Тут прозвучала мысль о веке Просвещения. Почему вдруг XIX в.?

Пригов: Дело в том, что век Просвещения художественно-поведенчески реализовался, в общем, в конце XIX – начале ХХ вв. именно в вербальной деятельности великих поэтов. И это, собственно, было последнее поколение поэтов, которые для культуры значили больше, чем сама поэзия, т.е. они были явлением большого типа художника в обществе. После этого большой тип художника являлся не в литературе, а в изобразительном искусстве. Т.е. до всякого текста, жанровых и видовых обличий, важен тип художника. Когда, например, говорят «как у» – это гораздо важнее, чем хорошие стихи. Когда говорят «как у Пушкина» – это гораздо важнее, чем кто-то «как у Пушкина» помнит. «А как у Пушкина?» – «Да не помню, но как у Пушкина». Это «как у» дано немногим, и оно проявляется каждый раз в разных сферах. На протяжении долгих лет это было в зоне поэзии и литературы. Сейчас это в зоне «как у Малевича», «как у Дюшана». А что «как у Малевича»? Да не важно. «Как у». «Как у» какого-то поэта сегодня невозможно. Можно говорить «хороший поэт», «плохой», «пишет то, се». В пределах поэзии нет дискурсообразующих личностей.

Короткий: Я сейчас спрошу не по бьеналле. Спасибо, вы мне дали хороший ответ, что это была рамка, специальная композиция, буржуазная и гротескная. У нас сегодня искренний разговор поэта с читателем, а не с книгопродавцом. Я три года назад был на встрече с Вами в «Поекте «ОГИ»». Скажу свое впечатление. У Вас в голосе появились поповские интонации. Вы начинаете в дискурсе устраивать духовные иерархии (упорно употребляете слово «дискурс»), что высший уровень духовной иерархии – это попы, низший уровень – это уже художники. Это замечание.

Теперь вопрос. Вы два раза говорили про кураторов. Вы имеете в виду экспертов, но, на самом деле, вы имеете в виде кураторов. Я вам советую в интернете найти книгу Александра Бренера «Все суки вон», которая посвящена критике кураторов. Кураторы сейчас определяют, как Вы говорите, кто художник, а кто нет, кураторы, которые в том числе связаны в том числе с определенными коммерческими интересами.

Долгин: А кто определяет, кто куратор?

Короткий: Ясно кто, у кого есть деньги, кто финансирует куратора, с кем он связан финансовыми потоками, тот и определяет, кто эксперт.

Долгин: А где он находит этих экспертов, из какой шкалы?

Короткий: Вы знаете, как эта тусовка годами формируется. Почитайте Александра Бренера «Все суки вон», там все про это сказано, как их тусовка функционирует годами, это застойное болото кураторов, художников, все это.

Действительно, казалось бы, деньги определяют очень многое. Но художественное сообщество построено очень сложным образом, который имеет огромные рессорные возможности экранировать деньги: жест неприятия денег, противостояние тоже существует. Это очень сложная взаимная борьба. Точно так же, как любой рынок не может апеллировать только к деньгам, он апеллирует к качеству, к технологиям, к сложности коммуникативных систем. В этом отношении, в большом смысле – да, этот мир устроен так. Действительно есть два способа: уйти в отшельничество или поднять народные массы на борьбу с ним. Есть два полюса неприятия этого мира. Я в данном случае пытаюсь скорее описывать, чем предлагать способы иллюминации этого мира. То, что вы говорите, правильно – в пределах этого мира существуют и выживают выдающиеся художники, опыт которых не редуцируем. Они выживают в пределах этого мира, а не какого-нибудь другого. Возможно, вы создадите другой мир, как, скажем, советская власть, где будет другой социокультурный проект, где претензия к советскому писателю, что он не имеет индивидуальности, бессмысленна. Основным достоинством советского писателя была прозрачность, т.е. умение транслировать некие высшие идеи с наименьшей замутненностью личных помех. Вы можете создать какое угодно общество. Предложите социокультурный проект, я согласен его обсудить. Не знаю, насколько я буду компетентен в его оценках. Я вырос в пределах одного социокультурного проекта, знал свою нишу, диссидентская ниша была не случайна, она была онтологически предусмотрена самим строем советской власти, эта ниша была необходима. Соответственно, если будет другой социокультурный проект, появятся такие художники, хуже; лучше не появятся, появятся другие.

Григорий Глазков: Спасибо за очень интересный текст, который вы произнесли. С одной стороны, я готов согласиться, что всегда все впервые, каждая эпоха уникальна. Тем не менее (это, видимо, моя личная особенность), мне обычно хочется хотя бы попытаться посмотреть на исторические тенденции. Что меня особенно интересует – это вопрос, как повлияло на культурные процессы возникновение общества потребления и массового общества, что произошло практически одновременно и является двумя сторонами одного и того же. Мне кажется, что в истории человечества это впервые произошло, в истории цивилизации массового общества раньше никогда не было. У меня есть предположение по поводу судеб эпохи Просвещения, почему она закончилась – потому что это вертикаль сверху-вниз, некоторые знание и культура перетекают от элит к массам, а массы должны слушать, внимать, с благодарностью принимать и обучаться в меру способностей. В эпоху массового общества и общества потребления картина уже перевернута. Массы становятся той силой, от которой зависят культурные элиты. Этого никогда раньше не было. Мне было бы интересно ваше мнение на этот счет.

Пригов: С этой точки зрения, перекомпановка зон власти в истории человеческой культуры происходила неоднократно, поэтому еще одна перекомпановка, какой бы уникальной она нам ни казалась, в ряду этих перекомпановок – одна из. Например, были первобытное общество с его семейно-племенной структурой, структура иератических обществ с доминацией жрецов и т.д. Всегда существует зоны власти, которые строят не только социум, но и соответствующую культуру и пр. Бессмысленно мне соревноваться с Ортега-и-Гассетом, уже век этим рассуждениям. Да, это общество так перекомпановало географию культуры, что на нем доминирующей зоной оказалось изобразительное искусство, которое смогло, в отличие от прежних времен, где оно было во многих обществах и во многих временах ремесленничеством, стать зоной явления нового типа художника обществу: до этого в обществах идеологически вербальных это место занимала литература. Общество потребления, как я понимаю, – тоже скорее симптом неких процессов разрушения национально-географических государств, доминирования мегаполисов, когда мир – это мир мегаполисов. Эта культура – это культура мегаполисов, и происходит изучение именно этой зоны мегаполисной культуры, а не национально-географической. Общество потребления – это симптом, скорее, этого процесса. И человечество ждет решения проблемы, которое перекроит все – это проблема новой антропологии. Если раньше она решалась социокультурными способами (был новый христианский человек, новый советский человек, новый фашистский человек), то сейчас это уже на биологическом уровне, и все проблемы, к которым придвинуто человечество, видимо, серьезны, и изобразительное искусство – как ни странно, единственное очистившее художника и креативного человека от архаических лохмотьев текста, очистившее до уровня названия «я» и подписи, придвинуло спиной к самой катастрофической стене перерождения человечества и вхождение в эру новой антропологии. Основная проблема, как мне кажется, не социальная, не общества потребления, а надвигающаяся новая антропология.

Долгин: А что это за новая антропология? Тем более, судя по тому, что было сказано, не культурная, а биологическая. О чем идет речь?

Пригов: Это на самом архаическом уровне. Вам, например, операцией внедрили новое сердце, новую печень. Кто Вы? А у того, у кого брали органы, кто умер, не осталось наследников. Чьи деньги: Ваши или чьи-то другие? А у него на попечении тысяча детей, а у Вас его сердце, печень, почки. А почему вы не ответственны за этих детей?

Долгин: А в чем разница между костылем или деревяшкой, которая могла бы быть и XVIII в. и сердцем или почкой?

Пригов: В том, что костыляшка не создает идентификационных, юридических и культурных проблем, а просто создает проблемы физического существования в этом мире: сложнее ходить, сложнее драться. Но она не ставила вас перед принципиальными идентификационными проблемами.

Долгин: А новая почка ставит?

Пригов: Сумма всех имплантаций вас вообще разрушает. Скажите, кто Вы? Как Вы понимаете себя?

Долгин: Обычно через самосознание, самоидентификацию.

Пригов: Значит, Вы через мозг себя понимаете?

Долгин: Через сознание.

Пригов: А что сознание, это функция чего?

Долгин: Это сложный вопрос.

Пригов: Я и говорю, что это проблема новой антропологии, создаются очень сложные вопросы, которые не могут быть решены в пределах старой антропологии.

Долгин: Но вопросы, является ли сознание функцией мозга, ставился очень давно.

Пригов: Правильно, они ставились давно, но, еще раз говорю, они ставились и разрешались социокультурными аналогиями и метафорами. Сейчас они являются реальностью нашей жизни.

Лобач: Очень интересно повернулся разговор. У меня был один вопрос, но он, может быть, смыкается со всем происходящим. На самом деле, не вызывает сомнений Ваша правота в том, что новая антропология является тем дискурсом, через который выворачиваются все сферы существования человека. Но при этом я не могу согласиться с тем, что это что-то принципиально новое. Например, работа С.С. Хорунжие в этом смысле, который целиком опирается на историчность и фундирован массой текстов, делают шаг вперед, как бы Вы при этом не хмыкали. С другой стороны, я знаю отличие реального антропологического дискурса от социализированного. Возвращаясь на несколько шагов назад, здесь было упомянуто слово «игра». Игра бывает в двух вариантах: либо она предуготовляет к реальным выборам, к реальной жизни, либо она их имитирует. Нет других функций игры, все остальное является пограничными зонами. Из ваших текстов получается (вроде, это совпадает с моим опытом), что из искусства ушла реальная серьезность выбора того, кто делал искусство. А серьезность заключается в том, чем вы реально можете ответить. Вы делаете высказывания, действия и акты, серьезность которых подтверждается только в том, что они вызывают сопротивление окружающей среды. Если это игры с контекстами, с рамками, с формами, со связыванием нескольких действительностей, они безопасны. В этом смысле это игры разума, имитирующие жизнь, потому что, когда мы говорим о диссидентских социальных кругах, серьезность вопроса там присутствовала. Личностный риск существовал. А вот личностного риска в современном искусстве, где всегда можно спрятаться за игру, уже нет, и при этом, когда Вы отвечаете на вопросы, Вы именно это демонстрируете.

Пригов: Скажите, а какую ответственность нес И.Е. Репин? Чем он рисковал, и что у него был за личностный ответ на все его бесчисленные картины? Вы говорите о ситуации определенного рода, скорее, о типе романтического художника, который действительно ввязывался в подобного рода игры, взаимоотношения с обществом. Он говорил, что он являет истину. Если он истину не являл, он должен был перерезать себе вены или повеситься.

Лобач: Вы все слегка редуцировали, я не это имела в виду.

Пригов: Вы говорите абстрактно. А конкретно? Огромное количество художников, которые ничем не отвечали, кроме того, что они действительно впадали в эти игры, наслаждались или, наоборот, переживали их, но искренне жили в них. Какой должен был личностный акт ответственности за это? Смерть или что? Предельная ответственность – это действительно смерть. Но искусство – это культурный акт, он не предполагает такой ответственности. Я еще раз говорю, что культура и искусство занимаются предпоследними истинами. Если вам нужна последняя ответственность, вы идете в религию, пропадаете там, вы идете на войну, отдаете там жизнь за свободу. Искусство подобных жестов и акций не предполагает. Культура – это критицическая сфера, это определенная функция в обществе. С учителей, академиков смерти за подтверждение теории ядерных чисел не требуется. Есть ядерные частицы – он доказал, нет – он не самурай, не идет и не взрезает себе живот.

Лобач: Вы немного противоречите тому тексту, который произносили до этого. Я, собственно, не залезала в такие глубины. Да, мы с Вами уже договорились, что это одна из профессий. Просто профессия. И антропологический вызов перед человеком любой профессии сейчас заключается в том, занимаетесь вы ЭДП (эффективным демонстративным продуктом) в рамках социума или вы осуществляете себя, личную стратегию выживания. Я имела в виду социальный вопрос.

Пригов: Антропологических проблем я коснулся не в качестве своей художественной деятельности, а в качестве вообще больших социокультурных антропологических стратегий, которые художник вообще может не чувствовать и никак на них не отвечать. Он может отвечать на них культурными проектами, подготавливающими человечество к этому. Четыре серии фильма «Эллин» очень показательны в этом отношении. В первом фильме совершенно нормальная почти франкештейнская идея, что все не атропологическое враждебно человеку. Последняя серия заключается в том, что мир делится не на плохих эллинов и хороших людей, а на плохих эллинов, плохих людей и на хороших эллинов, хороших людей. Это Голливуд проигрывает большие мифы, приуготовляя человечество к подобного рода переменам в его восприятии мира и антропологичности. Художник может заниматься этими мифами, может не заниматься. В этом отношении перед ним нет проблемы, и не ставится задача отвечать жизнью за свою деятельность. Романтические художники, последнее поколение (Ван Гог и пр.) которые резали себе уши в подтверждение своей живописи. Ныне это культурные работники, хуже или лучше, а вся экзистенциальная нагрузка – это добровольно берущийся на себя добавочный элемент художника.

Лобач: Тогда ответьте мне на вопрос, в чем деятельность людей искусства? Если вы говорите, что то, что относится к массмедийному употреблению и политически властному, является редукцией.

Пригов: Все героические и лирические жесты в нынешнее время моментально отторгаются в зону «поп». Героическое высказывание моментально становится поп-высказыванием или политическим, но тоже из сферы «поп». Искусство занимается прояснением любого жеста в пределах культуры, оно само не делает онтологических и метафизических высказываний. Оно проводит испытание всех высказываний. Это его нынешняя культуро-критицическая функция. Она может оказаться урезанной, редуцированной до очень нехитрого занятия. Когда искусство стало секулярным, сначала художник идентифицировался с серьезностью высказывания, потом с колоритом, живописью, композицией, школой. Потом оказалось, что единственное, что есть художник, – это подпись. И вся система современного искусства с его музеями, кураторами ориентирована ровно на то, чтобы легитимировать подпись художника. И эта проблема возникла в пределах именно изобразительного искусства. Во всех других родах искусства до сих пор доминирует текст с немыслимыми духовными или какими-нибудь другими нагрузками. Только изобразительное искусство отделило текст от автора и автора сделало просто подписью. Но система возможности презентовать свою подпись очень долгая, ее очень сложно выстраивать. На подпись имеют право очень немного людей. Подписей, которые продаются за миллионы, очень немного. Остальные производят тексты. Пока они производят тексты. Если удается преодолеть текст, тогда они становятся действительно радикальными и значимыми художниками в современном, в contemporary арте.

Глазков: Одно маленькое уточнение. Вы произнесли слово «испытание», что художник «испытывает». Можно подробнее про это, что вы имеете в виду, как он это делает?

Пригов: На человека нынче претендует огромное количество дискурсов, мифов и пр. Художник их сталкивает, испытывает зоны достоверности, дискредитирует их, показывает, где они возможны. Собственно, он живет в этом, это и есть его мобильность, его медиативность.

Долгин: Это «испытывать», видимо, претендует на то, чтобы соединять приуготовления и имитацию. В конце концов, имитация может приуготовлять, а приуготовление имитировать.

Пригов: Правильно. Это изготовление симулякра, впускание его в зону реального существования дискурса с испытанием его прочности, биологической несовместимости – есть разные художественные стратегии. Я все метафорами изъясняюсь, но все понятно. Если вы серьезно внедритесь в изобразительное искусство, вы увидите и поймете: как ни различны художники, они исполняют одну важную социокультурную испытательную роль.

Светлана Штернфельд (историк культуры): Добрый вечер. Вы сравниваете изобразительное искусство и литературу. Но, на мой взгляд, изобразительное искусство давно и успешно использует такой ресурс, как творческий союз, когда союзы организуют выставку, помогают с продажей, с популяризацией.

Долгин: Но, кажется, у литераторов тоже бывали творческие союзы. Они устраивали продажи и т.д.

Штемпель: А что сейчас в этом смысле происходит в литературе? Есть ли, кому организовываться?

Пригов: Дело в том, что литература сейчас по-другому скомпанована. Есть издательства, премии, фестивали. Нет Союза художников, потому что Союз художников – это асоциально-корпоративное образование тоталитарных государств, которое в пределах свободных агентов рынка не имеет возможности функционировать. Но есть издательства, которые промоутируют писателей, есть конкурсы, комитеты премий. Это структура нынешнего общества, рынка, культуры, литературы. По-другому пока не существует.

Штернфельд: Насколько я знаю, кроме Союза художников есть еще другие творческие союзы.

Штернфельд: Арендовать мастерскую – это на сегодняшний момент тоже достаточно много.

Пригов: Но можно арендовать и без них.

Штернфельд: Но я говорю о других творческих союзах. Например, Союз исполнителей бардовской песни, авторской песни. Они реально работают и помогают.

Пригов: Они работают на уровне промоутерских объединений. Чего здесь особенного? Это не объединение авторов.

Штернфельд: Это объединение авторов.

Пригов: Правильно, но они вычленили из себя некоторую промоутерскую группу, которая всем этим занимается. Какая проблема в этих объединениях? Это совсем другая специфика.

Долгин: То есть это сбытовая кооперация.

Пригов: Да.

Штернфельд: Нет, не совсем.

Пригов: Во всяком случае, Союз художников, Союз писателей этих функций не выполняют. Поскольку это не исполнительское искусство, все живут отдельно, и ничего не требуют от своих союзов.

Арсенин: Кооперация, скорее, не сбытовая, а похоронная, поскольку правительства Москвы и Санкт-Петербурга с традиционными Союзами писателей и художников могут договариваться об отводе земли для хороших кладбищ. Это единственная функция, но очень важная.

Пригов: Вы не правы. Там есть еще недвижимость, за которую почти кровавая борьба. Но это не наша проблема и не проблема нашего обсуждения.

Дмитрий Лосев: Я бы хотел вернуться к проблемам общества массового потребления. Вы говорили о том, что искусство в классическом понимании в данный момент вытеснено медийной культурой, культурой массового потребления, прежде всего, реализованной в продукции Голливуда, в американской музыке и т.д. Данная массовая медийная культура не представляет достаточно высоких образцов искусства.

Пригов: В каких сферах, я не совсем понимаю?

Лосев: Я беру для рассмотрения кино, музыку, прежде всего. Литературу опять же в наиболее потребляемом варианте.

Долгин: А по каким критериям, извините, высоких? Само слово «высоких» очень оценочно, требует обоснований.

Пригов: Вы имеете в виду качественное?

Лосев: Да, качественное.

Долгин: Что является критерием этой качественности?

Пригов: Знаете, как в медицине есть «условно здоров». Практически здоров.

Долгин: Условно здоров тот, кто может пойти на работу. А здесь это как определяется?

Пригов: Это определяется только экспертным сообществом, которого у нас сейчас в пределах литературы нет. А в пределах изобразительного искусства, поскольку оно включено в мировой процесс, есть и функционирует, и властвует.

Лосев: Я бы мог сослаться на того же Ортега-и-Гассета, которого вы здесь уже затрагивали. Я просто повторяю его мысли, поэтому я могу сослаться на авторитет.

Долгин: Аргумент от авторитета нас не устраивает – только логика.

Лосев: Отойдем от оценочного критерия, я скажу по-другому. Данная область искусства, которую я затронул, основана на тиражировании и воспроизведении заранее созданных образцов и не основана на генерировании принципиально новых смыслов, на чем основано искусство в его классическом понимании, в прошлом.

Пригов: Вы описываете процесс функционирования художественного промысла, когда известен тип поведения художника, способ производства текста, места его презентации публике и зрительское ожидание. Это тип художественного промысла. Это не плохо, не хорошо, так существует.

Лосев: Промысел – это не искусство, согласитесь. Это ремесло.

Пригов: Почему? В отличие от иерархической системы просвещенческого типа, как ни странно, рыночное общество потребления действительно выдвинуло очень хорошую рессорную систему бытования искусства. К сожалению, она внедрена только в музыке. Это система номинаций. Например, «Лучший певец кантри», «Лучший певец рок, поп», «Лучший классический певец». Здесь классический певец не соревнуется с Майклом Джексоном, ему нужно быть первым в своей номинации. Человек, работающий в своей номинации, принимает на себя некие обязанности этой номинации, принимает на себя все ее достижения. Он не может рассчитывать на деньги Майкла Джексона, зато он рассчитывает на интеллектуальный авторитет и преимущество в оценке экспертного сообщества. То, что вы говорите, нисколько не этому противоречит, ремесленник занимает определенную номинацию – «Лучший расписывающий матрешки». Он не претендует на то, чтобы соревноваться с Малевичем. «Лучший пишущий как Малевич», «Лучший радикальный художник». Номинационная система, которая пока еще не внедрилась в другие рода деятельности. Но музыка ясно показывает, что общество потребления явило систему, охранительную для разных родов деятельности, чтобы не быть поглощенным одной номинацией по причине ее экономического тотального превосходства. В данном случае, то, что вы говорите, существует в пределах своей номинации. Важно, чтобы тот, кто расписывает матрешки, понимал (это культурная вменяемость), что он расписывает матрешки, получает много денег, но его амбиции быть наиболее радикальным современным художником бессмысленны. Точно так же какой-нибудь радикальный художник делает идиотские проекты, он должен понять, что он радикальный художник, но его амбиции получать миллионы за них тоже бессмысленны. Это культурная вменяемость – основной профессионализм художника в наше время.

Лосев: Я начал говорить мысли и не закончил вопросом, который из них вытекает. Если мы с вами сошлись на том, что современное искусство во многом строится по образцу матрешки, которую вы привели в пример…

Пригов: В современном искусстве есть три извода…

Лосев: Медиа-искусство.

Лосев: Искусство медийного плана наиболее популярно.

Пригов: Все, что производится в наше время. Понятно.

Лосев: Нет.

Долгин: Что такое «медийного плана»? О том, которое не медийное, мы и не узнаем.

Лосев: Это кино, музыка, сериалы…

Пригов: Правильно, все, что производится в наше время. Это резьба по дереву, рыбная ловля, сериалы. Все, что в наше время существует, естественно, все современно.

Лосев: Так можно ли говорить о смерти искусства в наше время и сведении потребления искусства к узкому кругу элиты, которые имеют достаточный образовательный и культурный уровень для возможности его потребления.

Пригов: Скажите, а насколько отличался круг читателей Пушкина от узкого круга элиты, выпуска Царско-сельского лицея?

Долгин: Я думаю, не надо пояснять, что во времена Пушкина он был далеко не самым тиражным русским писателем.

Пригов: И Толстой не был самым тиражным, он завидовал тому, кто в миллиардах производил свои тексты про Бову-Королевича. Драматургия культуры – это не драматургия популярности, известности. В общем, это проблема структурирования, которая дает понимание, что-куда-где-чего.

Долгин: Кстати, насчет создания нового как признака искусства. Недаром было сказано, что это просвещенческое понимание, потому что до Просвещения мы бы тоже столкнулись с совершенно другим пониманием качественного искусства: максимальное приближение к образцу, т.е. в другом смысле то же самое тиражирование образца и есть высшее искусство.

Пригов: Комментарий – это и был основной тип литературной деятельности. В определенные времена, конечно.

Лосев: Тут просто все сводится к вопросу, что есть истина.

Марина: Вас здесь называли великим поэтом. Я ознакомилась с вашей биографией, читала ваши стихи. Если немного перефразировать ваш анекдот, то поэта я себе как-то немного по-другому представляла. Скажите, пожалуйста, на каком основании Вы считаете себя поэтом?

Пригов: Я считают себя поэтом только на основании того, что я пишу тексты, которые, по моему представлению, являются поэзией. Гарантий никаких у меня нет.

Марина: Просто Вы же называете такие имена, как Пушкин…

Долгин: Извините, а какие критерии поэзии Вы бы хотели предложить нам?

Марина: Мне просто интересно. Поэт должен писать с идеями. Я читала, что Вы очень хорошо трактуете ваши стихи, очень хорошо дополняете их словами, они обретают какой-то смысл. А просто так ваши стихи ничего не несут.

Долгин: То есть Вы не смогли их понять?

Марина: Не то, чтобы я не смогла их понять, просто в них этого и нет.

Пригов: Проблема не в этом. Мои объяснения – это составляющая часть этих стихов.

Марина: Но ведь Вы ваши стихи выпускаете без объяснений.

Пригов: Есть стихи отдельно. Но мои стихи – это стихи с этими объясненями. Это такой род стихов.

Марина: Может быть, тогда стоит наполнить стихи сразу этими объяснениями, сделать их идейными?

Пригов: Лучше всего, конечно, не это, а идти зарабатывать большие деньги. Лучшего в этом мире очень много, но каждый делает то, на что он обречен. Лучше всего быть Абрамовичем, но мне не дано, и я еще по слабости пишу стихи и еще их комментирую. Лучшего на белом свете всегда больше, чем ты можешь себе представить и сделать.

Марина: Просто этого немного недостаточно для того, чтобы называться поэтом.

Пригов: Это справедливо. Тем более, «называться поэтом» – это вообще непонятно, что такое. Те, кто пишут стихи, и есть поэты. Как еще надо называться поэтом?

Долгин: Есть очень разные определения стихов через форму. Вы можете выбрать какое-нибудь из них, а дальше анализируйте.

Пригов: В высшем смысле, например, Бакштейн – поэт. Он не пишет стихи, но в высшем смысле он поэт. У меня единственный способ доказать, что я поэт. Я пишу стихи иногда регулярным размером, иногда нерегулярным. Это и подтверждает, что я поэт.

Долгин: Иногда доказательством является наличие книжек, на которых написано «Стихи».

Пригов: И это есть, все справедливо. А поэт в высшем смысле – это уже определяет Бог, или определяют посмертно. Не будем спешить.

Глазков: У меня более приземленный вопрос. Я пытаюсь те интересные идеи, которые Вы здесь высказывали, поместить в более-менее мне знакомую рамку, в контекст. Например, мне очень интересно ваше мнение о том, какое значение имеет факт, что, в принципе, можно говорить о том, что постиндустриальная эпоха уже наступает, в ряде мест уже наступила…

Пригов: Нет, сейчас уже другая эпоха, даже не постиндустриальная. Сейчас мегаполисная, это другое.

Глазков: Но это немного разные ракурсы.

Пригов: Нет. Постиндустриальная эпоха оперировала терминами фиксированных фирм, государств, территорий, уже налаженных отношений, это совсем другое.

Глазков: Как раз насчет фиксированных и налаженных, в моем представлении постиндустриальное – это другое. Может быть, мы с вами имеем в виду примерно одно и то же явление, но называем его разными словами. Какое это имеет отношение к тому, что Вы говорили о том, во что превращается профессия поэта? «Одна из многих». Это один вопрос. И я сразу задам второй вопрос. Вы упоминали, что Советский Союз был больше похож на Запад. Хотелось бы небольших разъяснений.

Пригов: Похож только в одном смысле. Структура функционирования некоторых культур с престижными зонами, как ни странно, напоминала структуру общества с разнородными зонами престижности: диссидентская, академическая и университетская, властная, культурная. Сейчас этих зон нет, все микшировано и сведено, коллапсировано к одной зоне престижности, власти и денег. Советский Союз воспроизводил в своей культуре просвещенческую модель с некими чертами новых веяний, как именно диссидентскую престижность. А академически-научная престижность всегда была в просвещенческом обществе. Советский Союз и стремился к такой просвещенческой модели, когда сверху проецировались модели поведения и идеалы, а культурное сообщество обращивало их конкретными образцами. Но зоны престижности существовали. Сейчас, кроме денег и власти, никакой другой реальной зоны не слышно.

Глазков: Может быть, это просто такой отрезок времени, переходное общество? Ваше мнение про то, что мы перешли в новое общество, в котором это так, или просто Советский Союз, как и западное общество, был относительно стабильной структурой, в которой было возможно и необходимо то, о чем вы говорите? А у нас сейчас пока нет стабильности в структуре, но она уже формируется.

Пригов: По-разному можно описывать причины. Можно сказать, что через некоторое время тут возникнут престижности гражданского общества, левого движения, академической среды.

Долгин: Что же все так любят левое движение!

Пригов: Оно необходимо.

Долгин: А его может не быть?

Пригов: Как оформленного и влиятельного, конечно, может не быть. Очень даже может не быть. При советской власти его, собственно, не было.

Долгин: Ну, не совсем не было. К тому же, сама власть была левой.

Пригов: Нет, она была правой, нисколько не левой. Не в этом дело. Можно описывать разные причины, говорить, что будет в будущем, я просто констатировал странный факт. Причем для меня нет преимущества в советской власти, для меня, конечно, нынешнее время гораздо лучше. Я просто отмечал странную конфигурацию социокультурной жизни при советской власти. Причем в ее позднем, послехрущевском изводе.

Короткий: У меня последний вопрос. Советская власть была совершенно правой, почти фашистской, не будем сейчас устраивать политических дискуссий. Мой вопрос о культуре. Мне очень понравился вопрос девушки. Если честно, меня поразил ваш ответ. У Фомы Аквинского в произведениях много раз встречалась мысль, что философия – это служанка религии. Несколько лет назад я у вас спросил: «В чем миссия художника?» Вы мне ясно так и не ответили. Что можно вынести после встречи с вами, что же стало с искусством? Какая сейчас миссия у искусства? Какая его роль? Получается только обслуживание экспертных советов. Вы все-таки не сравнивайте себя с Пушкиным. «Русланом и Людмилой» зачитывался весь свет. Вас определили как поэта эксперты, Вы экспертный поэт.

Долгин: Пушкин тоже был «экспертным поэтом»…

Пригов: Искусство не надо понимать как деятельность только художников. Искусство – это совместная деятельность огромного экологического сообщества. Кураторы, музеи – это все соавторы художников. Нельзя сказать, что художник их обслуживает, или что они художника обслуживают. Они делают некое общее культурное дело. У искусства есть единственная задача – не нагонять туману, а прояснять социокультурную ситуацию в обществе, не строить иератические и духовные конструкции типа Даниила Андреева (это эзотерическая, высокая деятельность, она к культуре не относится), художники –мизерабельные люди относительно деятелей такого рода. Но если вам нужна духовная деятельность, надо уходить из изобразительного искусства. Либо изобразительное искусство будет слабым орудием для построения высоких духовных миров.