Владимир Можегов — Максим Исповедник. Вверх по небесным сферам

КОСМИЧЕСКИЙ АДАМ

Вверх по небесным сферам

Максим Исповедник (580-662), один из величайших богословов ранней патристики, создавший первую в своём роде философию Всеединства, развёртывает в своем учении величественную картину космологии и метафизики истории, в которой мир-как-космос, и мир-как-история, предстают единым целым.

Абсолют, согласно Максиму, творит мир путём нескольких последовательных разделений, как бы разворачивая его, подобно лестнице, из пяти ступеней. Сначала творится мир невидимый, духовный, и мир видимый, материальный. Затем в материальном мире является пространство: небо отделяется от земли, вода отделяется от суши. Наконец, на суше выделяется рай, в средоточие которого помещается сотворённый человек, который также надламывается на два пола. Человеку, поставленному на нижнюю ступень этой лестницы дано задание – взойти обратно по пути последовательных разделений, собирая в себе весь развернутый и разделённый на (скажем так: диалектические противоположности) мир воедино.

Максим так описывает этот впечатляющий план «альтернативной истории», предложенной человеку. Сначала Человек (этот «Космический Адам») должен был преодолеть в себе разделение на два пола. Затем возделать сад и обратить в рай всю землю. Затем взойти последовательно по сферам ангельских иерархий, и, наконец, оказаться один на один с Богом. И здесь должно было свершится главное таинство:

«Наконец, не имея ничего вне себя, кроме одного Бога, человеку ничего не оставалось бы, как полностью себя Ему отдать в порыве любви и вручить Ему всю Вселенную, соединённую в его человеческом существе. Тогда Сам Бог, со Своей стороны, отдал бы Себя человеку, который по этому дару, то есть по благодати, имел бы всё то, что Бог имеет по природе. Таким образом свершилось бы обожение человека и всего тварного мира. Так как эту миссию, данную человеку, не выполнил Адам, то мы можем проразумевать её в деле Христа – Нового Адама». (Вл. Лосский, «Мистичское богословие Восточной Церкви»).

Так открывается тайна творения. Цель Творца, – не создание своего двойника, клона, или мира, как механической карусели театра кабуки, но создание живой творческой, населённой мирриадами ликов, Вселенной, по сути – нового многоипостасного бога.

Понятно теперь, почему человеку дается свобода и почему Бог ставит его в конец лестницы, наделяя громадным потенциалом развития. Новый многоипостасный бог, новая сверх-личность, сверх – или, точнее, Всечеловек, не может просто возникнуть, им можно только стать, состояться – в свободной синергии совместного Бого-человеческого творчества.

И, разумеется, столь высокий творческий замысел был сопряжен с громадным риском. Ведь, наделённый столь беспредельной божественной свободой, Человек может быть искушен, может пасть. И в этом случае история неизбежно должна была обрести трагический аспект: чтобы спасти свой замысел, Самому Творцу придётся совершить путь, предназначенный человеку.

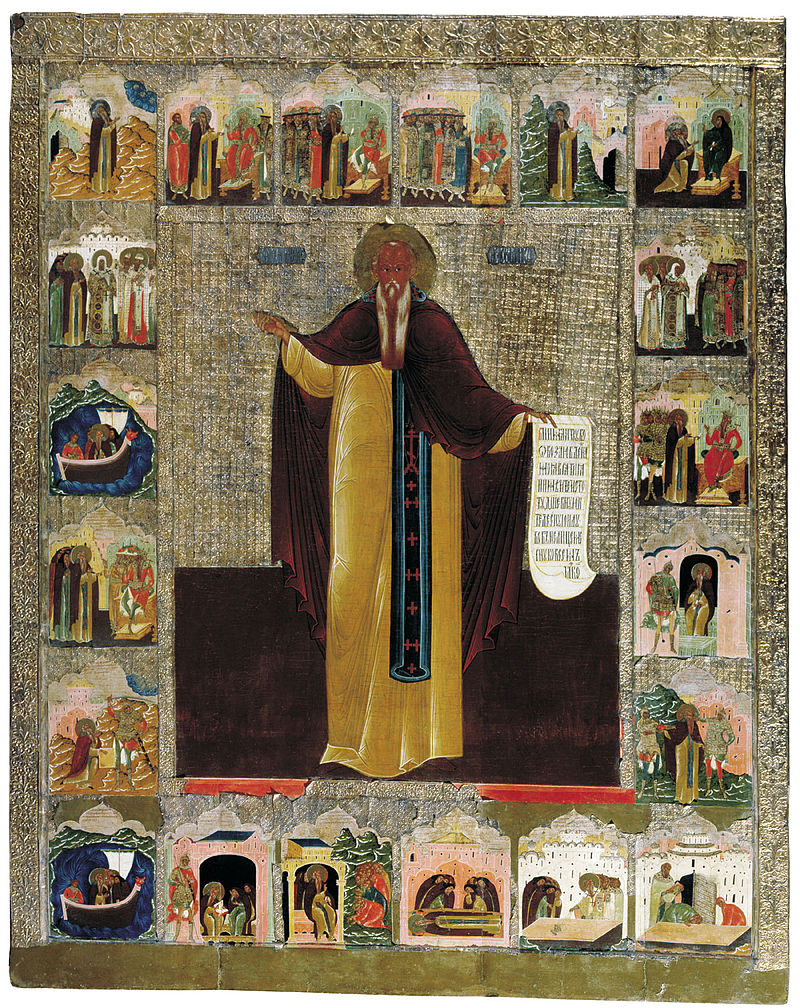

Этот момент Предвечного Совета Троицы, на котором решается участь Человека в предведении его падения, и изображён на знаменитой иконе Андрея Рублёва. Именно этот путь совершает Бог-Логос в Своём человеческом воплощении – от Рождества и Сретения до Голгофы и Воскресения.

Человек был спасён крёстной жертвой Спасителя. Но история мира на этом еще не завершена. Великая мистерия творения Всечеловека продолжается в бытии Церкви. Можно сказать и так: Адам был возвращён на путь своего восхождения. Только теперь по пути, предназначенному Первому Адаму, отправилась Церковь, как некий Вселенский Космический Корабль, ведомый своим небесным Капитаном (Вторым Адамом).

Врата Ада, как свидетельствует Откровение, не одолеют Церкви. Последний корабль спасенных взойдет на вершину, предназначенную Первому Адаму. И последний акт исторической драмы – уже в самой гуще Апокалипсиса – свершится, завершаясь актом Второго Пришествия, и творения Новой Земли и Нового Неба.

Такова величественная драма вселенской истории, нарисованная Максимом Исповедником. Едва ли где-либо когда-либо рождалась более всеобъемлющая и поразительная картина смысла истории и существования вселенной. И, конечно, она не могла не произвести огромного впечатления на современников и потомков философа.

Дальнейшая судьба системы Максима

Судьба идей Максима Исповедника на самом Востоке оказалась печальна. Вскоре после смерти Максима его философия вошла в золотой фонд византийского богословия. Однако, тот громадный творческий потенциал, который она содержала, так и не был раскрыт. С одной стороны, империя была уже не та, чтобы всерьёз рефлексировать о шествии «Космического Адама» по сферам вселенной, с другой – её богословская мысль оказалась жёстко схвачена изводом «Точного изложения Православной веры» Иоанна Дамаскина, в догматических определениях которого философия Максима утратила живую динамику.

Однако Максим всегда был близок Западу. Работы его скоро были переведены на латынь и произвели на западные умы немалое впечатление. Но на Западе была своя грандиозная философия истории: теория двух градов Бл. Августина, представляющая мир ареной всемирной дуалистической борьбы «града небесного» и «града земного».

Ирландский монах Иоанн Скотт Эригена (ок. 810-877), который и перевёл трактаты Максима на латынь, создал учение, в котором синтезировал идеи Максима и Августина. Учение Эригены свелось к пониманию мироздания как развёрнутого Бога, и Бога – как свёрнутого мироздания, то есть к своего рода «гегельянству» за тысячу лет до Гегеля. Так поняла учение Эригены и Католическая церковь, осудив его философию за пантеизм.

Фома Аквинский также будет развивать идеи Максима, используя апофатику Дионисия и традиционную катафатику, как тезис и антитезис собственной диалектики. При этом Бог у Аквината окажется в принципе познаваем, что заведёт западную схоластику в тупик. (Согласно восточному взгляду, не только Бог, но и всякая человеческая личность бесконечны и непознаваемы в своих глубинах. Потому и вечность на Востоке мыслится как бесконечность Богопознания, а Рай не обращается в статичный «сад золотых статуй» схоластов. Человек же, в свою очередь, не обращается в ограниченную и «замкнутую саму на себя монаду» честного буржуа, но остается существом бесконечным и интегральным).

Данте, усвоив идеи Максима через Эригену и Аквината, построит свой поэтический мир, с его нисходящими кругами инферно, и сферами, восходящими к Эмпирею. В герметичных кругах космоса, по которым нисходит и восходит у Данте человеческий дух, ведомый знанием (Вергилий) и верой (Беатриче), нетрудно увидеть художественное отображение восхождения «Космического Адама» Максима, сильно, конечно, модернизированное рационализмом.

Наконец, у Гегеля, по космическим сферам и кругам всечеловеческой истории пустится уже сам Мировой Дух. Однако попытку Гегеля вернуть стройность традиционного мира в новом синтезе Традиции и Просвещения (то есть, в мире, уже взрезанном бритвой Оккама, где вера отделена от знания, а мир форм обращён в хаос никак не связанных друг с другом частей) едва ли можно назвать удачной. Мировой Дух – это и не вполне христианский Бог, и не вполне Космический Адам Максима. Мир Гегеля – это мир полностью, тотально детерминированный «самопознанием» Мирового Духа, и потому лишённый подлинной духовной свободы.

Циклопическая система Гегеля окажется слишком уязвима. Её расшатают мощные удары экзистенциальной философии Шопенгауэра и Ницше.

Наконец, Марксу, опрокинувшему диалектику великого немца на грешную землю, удастся создать на её руинах пресловутую концепцию «смены политических формаций» на базе «прибавочной стоимости». В условиях фанатичной веры в материализм и прогресс странные фантазии Маркса будут встречены с большим вниманием. Этому внуку раввина и сыну адвоката удастся объяснить человеческую историю, исключив Бога, мистику и культуру, и вообще живого человека с его реальным внутренним миром (впрочем, то, что его собственная диалектика окажется чистейшей магией, никто и не заметит).

Вероятно, своей попыткой объяснения исторического процесса одной только экономикой Маркс и заслужит себе славу пророка на пике торжества позитивизма.

Прельстится фантазиями Маркса и Русская душа. Вероятно, не только потому, что вообще переимчива к западным теориям, но и потому, что всегда была крайне чутка к философии истории. В тех же исторических условиях, когда великие христианские мистики были забыты, достойного конкурента у Маркса просто не оказалось.

Однако, в отличие от души Запада, воспитанной дуализмом Августина, Русская душа наследовала философию греков, вдохновляясь космизмом, софийностью мира и образами торжествующей Космической литургии, где «милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются» (Пс. 84:1).

Симфония земли и неба, несущая мир земле и благоволение всем народам – вот, что по-настоящему всегда ее вдохновляло. И революционные космисты начала ХХ века, только-только выпрыгнувшие из «обветшалой традиции», не утеряли полностью этих интуиций. Отсюда и «эмпириомонизм» А. Богданова, и «богостроительство» Луначарского, и космизм Н. Фёдорова и визионерство А. Платонова.