Валерий Исаянц

ИСАЯНЦ

Валерий Иванович

1945 — 2019

Валерий Иванович Исаянц родился 1 января 1945 года в Воронеже. Закончил суворовское училище, затем филологический факультет ВГУ, поехал по распределению учителем в Приамурье. Вернувшись в Воронеж, устроился работать в Областную юношескую библиотеку.

В 1971 году Валерий Исаянц знакомится с Анастасией Цветаевой, путешествует с ней по Крыму, затем приезжает в Москву.

А. Цветаева и Валерий Исаянц во время путешествия

Писательница принимает деятельное участие в его судьбе, знакомит с Павлом Антокольским, Арсением Тарковским, Мариэттой Шагинян.

А.И. Цветаева, Валерий Исаянц с племянником. 1971 год

Весной 1972 года выходит подборка стихов Исаянца в журнале «Литературная Армения». Анастасия Ивановна много делает для того, чтобы ввести молодого талантливого поэта в литературный мир.

И. Бржевская, А. Цветаева и В. Исаянц на фоне парного портрета. 14 марта 1972 года

Но их дружбе не суждено долго оставаться безоблачной. В своих воспоминаниях писательница упоминает о его начинающемся душевном недуге.

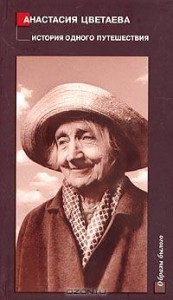

Анастасия Цветаева посвятила дружбе с Исаянцем отдельную книгу – «История одного путешествия» – но не хотела обнародовать эти воспоминания при жизни. Они были опубликованы лишь в 2004 году, к 110-летию со дня рождения писательницы.

Остережемся, однако, искать в болезни удобное объяснение чему-либо: отношениям с окружающими, образу жизни, неординарности и неоднозначности дара, самой судьбе поэта.

В конце 1972 года Исаянц едет в Армению, чтобы напитаться духом этой земли, к которой чувствует кровное притяжение, и заняться переводами средневековых армянских поэтов. Для этого получает допуск в Матенадаран – хранилище древнеармянских рукописей и научно-исследовательский институт в Ереване. Тогда же начинает переводить и европейских авторов – Рильке, Гельдерлина, Верлена.

Прожив недолго в Армении, возвращается в Воронеж. Продолжает писать стихи и делать переводы, занимается живописью. Работы этого периода – написанные маслом колоритные натюрморты и пейзажи – вызывают ассоциации с творчеством Мартироса Сарьяна.

После смерти матери, Анны Петровны Исаянц, в 1980 году, близких родственников у Валерия Ивановича не остается. Через некоторое время он переезжает из квартиры, в которой жил, в более скромную. Потом и это жилье оказывается проданным, и пристанищем поэта становится времянка в дачном поселке. Затем и она перестает служить постоянным приютом. 1993–1994 годы – это начало странничества. Исаянц путешествует в электричках по центру России, неизменно возвращаясь в Воронеж; временами живет в лесу.

Большая часть архива поэта 1970-х и 1980-х годов утрачена. Отдельные рисунки и тексты оседали в Воронеже у людей, с которыми Исаянц общался. К сожалению, некоторые из них (хотя имели порой самое прямое – и даже официальное – отношение к литературе и искусству) попросту выбрасывали рукописи нигде не опубликованных стихов, не видя в них никакой ценности, считая их просто «странными», как и самого автора.

Стихам последних двух десятилетий повезло больше. Архивом поэта все эти годы занимался воронежский клуб поэтов «Лик», периодически извлекая из исаянцевской сумы накопившиеся в ней новые стихотворения и рисунки. В черновиках последних лет, к сожалению, поэт оставляет всё больше пропусков и сомнительных мест, которые требуют редактуры и доработки. Окончательными в итоге признаются варианты, получившие одобрение автора. Этот коллективный проект по отвоеванию поэзии у небытия получил название Поэтарх Айас. Перепечатанные с картонок и бумажных обрывков и отредактированные тексты клуб выпускает в тетрадном формате, малым тиражом с пометкой «для служебного пользования».

В 2006 году, благодаря Ольге Андреевне Трухачевой, внучке Анастасии Цветаевой, книга «История одного путешествия» попала в Воронеж. После этого об Исаянце заговорили. Появилось несколько публикаций о «единственном странствующем поэте современности» в местных газетах. Нашлись дальние родственники, которые дали ему приют. Последние годы он зимует в тепле. Но как только сходит снег – снова отправляется в свои странствия, в любимые места в лесах вокруг Воронежа, ему одному известные пространства.

Почему-то мне кажется, что этот человек, готовый часами увлеченно говорить о стихах, отсеченный от нас границами нашего привычного бытия, лишенный, с нашей точки зрения, самого необходимого – дома, элементарного комфорта, представления о собственном завтрашнем дне, – что он – счастлив.

Однажды основатель «Лика» Михаил Болгов, беседуя с Валерием Ивановичем, задал вопрос:

– В чем, по-твоему, состоит смысл жизни? Твоей и вообще всех нас?

– Он состоит в чувстве живого. Потому что всё, как неожиданность – мы получили, и мы живем.

Всем, кто вносит свой вклад в сохранение этих живых стихов, кто помогает самому поэту и поддерживает в нем чувство востребованности, – поклон и спасибо.

ИСАЯНЦ

Валерий Иванович

СТИХИ

.

.

***

За горизонт в горизонтальном лифте

тащусь на север по боку земли.

О Господи, зачем так молчалив ты?

Скажи лифтерам, чтобы подмели

все эти звезды, фантики и спички.

Сор не растет, не тает, не горит,

но развращает душу Елекрички,

ползущую на встречный Елекрик.

.

.

ОЖИДАНИЕ КУТУЗОВА

Притаилась в поэте Москва.

Не качай головою — уронишь!

Край родного… В дуршлях рукава

просыпается зимний Воронеж.

Тверь, Коломна, застёжка Кремля,

всё горит, источая французов.

У поэта в кармане земля,

по которой не ступит Кутузов.

.

.

ПАХНЕТ ПАЛЬЦЕМ

Давно ли слово видимо? Предмет

для рассмотренья в оба (вставить рифму)

Вот прямо здесь я скоро что-то крикну.

А приглядишься — ничего и нет.

Давно ли осязаем белый свет?

Нам ночь дана как повод для сомненья.

Бессонный прах перемеряя жменью,

мы не находим правильный ответ…

Кладу перо с обгрызенною тенью.

Лизнув щепоть, солю свечной фитиль.

И пахнет пальцем вдоль стихотворенья,

похожего на копоть и на пыль.

.

.

***

Бездомные, мы создали туризм

за счет воспоминаний… были где-то…

Для встреч Господних правильно одеты,

мы знаем путефирный афоризм.

На нем летают перпетумобили.

Так-тики-так! Увыувыувы…

— Жми! Жили-были мы как таковы.

— Как таковы? Уже ли жили-были?!

.

.

***

Спеши, спеши! Пока не стихло

биенье сердца моего,

спеши скорее в этот стих мой —

останься в нём до дня того,

как не минует катастрофа.

Достану рукопись в столе;

а ты плечом чуть сдвинешь строфы,

протянешь руку в помощь мне.

.

.

***

Мрамор метро протирает пальто,

роскошь и это, и то.

Материальна ветвей бахрома,

соткан и сшит из прожилок ума

и верно застегнут на кости свои

метрополит. И тебя соловьи

сквозь электричную трель узнают,

разве что воду не пьют.

.

.

***

Дом отступал к реке, как Наутилус,

приборами почуявший январь,

антоновки неистово молились,

но осень ранняя вела себя, как тварь.

Береговушки рыскали по-сучьи.

В предчувствии недетских холодов

густела кровь в скрещённых жилах сучьев

и закипала в мускулах плодов.

.

.

***

Поэта Серафим из Хиросимы

вел за язык по памяти ко мне.

Их тишина была переносима,

как две сумы подержанных камней.

Пешком, из переплета в переплет,

по горло вбред, минуя реки яви,

с безмолвием, сияющим, как лед,

они вошли в пылающий Рейкьявик.

.

.

***

Вы скажите: Киты занырнули,

их фонтаны — хвосты от комет,

их глаза — как орбиты планет…

О, смотрите: они подмигнули!..

Ощутите биение крови,

и оденьтесь чуть-чуть потеплей,

подготовьте приветствия в слове,

и сидите, и ждите гостей…

.

.

***

Земля не пух, но ложе не скрипит,

хотя гранит замшел и перекошен.

Давным-давно никто уже не спит

под сенью лип. Сочтя ворон и кошек,

считаю листья, капли и грибы,

пропущенный игольным горе-ушком,

и ухожу в отверстие судьбы,

швырнув пиджак на ржавую грядушку.

.

.

***

Морщинистая, в яшмовых прожилках,

которых слишком много на двоих,

глядится ночь в окно, как старожилка,

на век опередившая своих.

Чем далее и старше, тем скорее,

по целине неторного листа

отстукивает ямбы и хореи

упущенного времени состав.

.

.

***

И так не дозвонились мы до Бога —

«Алло, Центральная?» — и сказка отошла…

М. Твен в верхах испепелил крыла,

и сам он там стоит в углу убого.

В углу у мира, воскрешенный прах,

и глаза два, и зрячесть та же, та же…

До этого бывал он в тех мирах,

где о Земле молчат, как о пропаже.

.

.

***

И было в ней сто двадцать килограмм,

вошла в вагон и стала что-то мямлить.

А мой билет порвался пополам

и сгинул весь, и я подумал: «Гамлет!»

Но не сказал. Не в Дании, в Вороне-

ж я еду мимо задом наперёд.

В конце пути Вергилий и Полоний

покажут мне со сцены бутерброд.

20 ноября 2002. Рязань, вокзал

.

.

***

Такая то была эпоха —

христовый человек, прости, —

что нарисовано неплохо —

всё в животе или в горсти.

И это лучший жизни случай.

Там — замок, жёлтое окно…

Но отвернись — и неминуче

служанка съест то полотно.

.

.

***

На мне симфонии сизели,

как пятна, выступив на теле.

Рыдали музы наверху,

Но ангелы осанны пели

(оплечья в перьях, как в меху,

а потому они потели)…

И Пан взыграл на свиристели

немного выше, чем в боку.

14 апреля 2006. Ночью, в лесу за Юго-Западным р-ном

.

.

***

Одна симфония «o behd»

с меня симфонии «de belle»

стирала пятна акварели.

А третья вдруг, как в самом деле,

вдавила в позвонок стилет.

Что это было? Гросс-кончерт?

И замер я, принявши позу…

О, это был «кончерто-гроссо»!

.

.

КОНЕЦ ЛЕТА

От нас ли Время убегало,

чуть постояв в созвездье Льва,

иль просто миф на миф меняло,

переступаючи едва?

Мы твердо знали: наше Время

от нас ведь разве незави..?

Хотя, конечно же, в системе,

хотя, конечно же, в крови,

оно со мной стихи слагает

и придает синхрон уму…

Но слышно же – переступает!

Куда «нет хода – никому»…

.

.

***

Мы встретились на иньском берегу

у мерных льдин в балтийстовом просторе.

Небережливо льёмся в сольный гул,

что волнам Адриатики проспорен.

Я — нварь дрожащий. Ветер и мороз

воплощены, как зов трубы и свиток.

Я ничего не помню из-за слёз,

но нить моей печали не извита

и тянется к отверстию в углу.

Здесь рукописи гаснут, как мигрени.

Я прохожу, как дромадер в иглу,

в костюме-тройке светоизмерений.

И голос мой в молчанье тяжелеет,

и Слово слышит, как его зову.

.

.

***

Капитаном студеного судна,

всблянь плывущего в рюшах больших, –

я трясусь беспробудно, как будто

вглубь крущу в омерзлениях всих.

Лед слоится, за нажитью нажить,

в снах тривидится солнце их дна…

И Ковчег начинает куражить

густокряжных эвонов блесна.

Солнце бляшет и дщерится в щели,

сорок градусов, пламень-вольфрам,

м-м-дяшка возду…ха! – плоть испеченья,

по-над нёбный и сладший миррам!

Ходовое НЗ черносемья,

тирра-точка, бубенчик во храм…

Похруст в солоно, в сткляни – усемье.

Лик товарища. Венчик для брам.

.

.

***

Кто слух мой вещий браковал?

Кто здесь искал меня? Кто звал –

так громко, что в моём ущелье

устроил каменный обвал?

И на века, как бы в пещере,

настиг, заклял, замуровал?

К стихам моим на эту тему

кто, словно к зеркалу, приник?

Кто отразился в нём, как Демон,

чтоб лишь поправить воротник?

Февраль 2006

.

.

***

Я слово дал – и все оборвалось,

посыпалось: да да да да да да-а!

И в Кара-Даг вошла земная ось,

пройдя сквозь сердце чёрного дрозда.

Допелись, в общем… Выпав из гнезда,

орали песни в страхе и веселье,

нарушив целомудрие поста

злопамятного чуткого ущелья.

Имущий ус да намотает на:

мирскому – мир, военному – война!

Будь ты пластунский, пеший или конный,

но в ночь на третий день Бородина

твоей судьбой скомандует Будённый –

которая и без него шальна.

.

.

***

Я выучил паучие движенья –

ты видишь, сколько смыслов я плету,

Земле переменяя притяженье,

чтоб ей не запинаться на лету

о кромку яви. Все, что может сниться,

но было врозь – я завяжу в одно.

Луч о зеницу гнется, точно спица,

и воробьям просыплется пшено.

Стою на коврике. В вокзальном светлом холле

ручной работы. Из травы и птиц.

И разница лучей глазницы колет,

и ранит зрячих щебетанье спиц.

.

.

***

Кому ещё я снился, как полёт?

Как парашют, кому во снах являлся?

Наутро кожа выдублена в лёд,

что в прорубях подлунных заручался

с венозной леской вдоль ручной реки…

К полудню троеперстье единили,

в Оку дыханий кинули крючки –

и вынули костистый Питер в иле

с одним глазком, он бьёт ещё хвостом…

Сияет в рифму гелевая ручка.

В тепле, не отрываясь, целый том

я б в ваши сны писал с моей получкой.

К строке свежемороженная льнёт,

трепещет, чтобы праздник не кончался.

Кому ещё я снился, как полёт?

Кому во сне с крылами не являлся?

.

.

В дальнем поезде

О этот скрип в ушах,

как будто волос

отменный самый в смычке Страдивари

мне замещает в перепонке голос –

быть может, ангельский, когда им в морду дали.

И этот скрип в ушах – волос пространства,

накручиваемых на гуд колес

на станции – какой? –

согнал меня: избранством

услышать блеянье, расстроиться до грез.

.

.

Смех космоса

1.

У Скрипки – выпаденье деки,

ее поставило стоймя,

открыло внутрь… И – до Мекки

смычок скользнул…

А в дверь – нельзя!

2.

Там, внутри, у скрыпача Пикассо,

прислонясь к дверному косяку,

в кепочке держал беднарик кассу –

набросали за день на бегу…

Слёзный воск еще на платья капал,

Шуберт предлагал смычковый мех, –

а из-за двери – сквозь стон Каабы –

Космос хохотал, как человек!..

.

.

* * *

– Быть Моцартом – нормально!

– Непреложно –

быть Моцартом! Вперед!..

– Но там Сальери!!…

– Тогда давай пройдем из дальней двери!..

– Вот так… на цыпочках… тихонько…

осторожно…

.

.

* * *

Кусок наследия того, что передал

Ван Гогу Боттичелли, взял Шагал!..

Да, видел сам, как он тащил и прятал –

высокой мысли собственной в угоду!..

Причём так подгадал, чтоб в непогоду…

Да, показания свои скрепляю клятвой!..

Нет, я не брал!..

Не перепрятывал!..

Да что ты!..

Не дали б сами ни за что!.. Такие жмоты!

.

.

Фундаментальное приношение

незримому памятнику,

исходящему с улицы Моисеевой

1.

Муза и Гений, живущий в диване,

читали стихи на моё раздеванье.

Варежки, шапка, ботинки, сума…

Я выиграл всё. Наступила зима.

2.

Стихи с реалиями Гений утаил.

Пишу пустое: выше, выше, выше…

Моё перо вернее пары крыл,

осиротивших выжитую нишу

в стене под куполом. Убожеский фасад –

небесоскрёб с осыпавшейся фреской.

Возврата нет, но обернусь назад

и позову с собой пустое место.

3.

Исходим из предположенья,

что мы – на самом деле – мы.

Мороз. Простору всесожженья

сигналят ветхие дымы.

Чем пахнет? Кровом или пищей?

Жизнь догорает, как музей.

Ты искушён, больной и нищий.

Садись. Вот камень. Мой и сей.

.

.

* * *

Да в то ли мы столетие попали? –

Душа зажмурилась, но из последних сил, –

здесь кто-то скалами большой огонь кресалил!

(Отбитые куски я обходил,

но чувствовал, что кто-то по следам

за мной идет, психически сминая…)

Душа зажмурилась, но шаг я убыстряю!

Почти бегу!.. Похоже, успеваю…

В вагон влетаю!.. Слава поездам!

.

.

* * *

Четырехмерно знание о Глыбе

Большого Берега – не к нам благой земли.

Но оживляет вдруг часы в руках Кулибин,

и с мест срываются на глади корабли.

.

.

* * *

– А ныне мы на берегу, –

сказал Сенкевич, –

но в сердце – боль

от чужеземных вмятин,

и каждый день Корабль Небесный

внятен,

и большее скажу –

не всякому он виден.

.

.

Лес

Нас три-четыре. Помешались тени

и прячутся за наши голоса.

На день пути вокруг горят леса

раскидистых реликтовых мгновений.

По мигу в час. Проходит полчаса.

Куда деваться дальше, я не знаю.

Так как-нибудь. Какая-никакая,

а все же вот такие чудеса:

заржавленная певчая коса

по пепелищу бродит, намекая,

что вскоре, не сияя, не звеня,

усталая, запнется об меня.

Потом лежит, прижатое росой,

под ультранемариновою сенью,

распорото до неба по косой,

туманное пустое Воскресенье.

Сто экзерсисов, сорок миражей

я на его потратил описанье

у Мурома, за Тверью, под Рязанью…

Сомкните лики, близится касанье

ведомого с неведомым. Уже.

Да. Это – я, Святая Полутень.

Мне сам Господь приотворяет воздух,

настоянный на говорящих соснах,

сдвигая шапку неба набекрень.

Я земленею. Человечный лес

остыл и жаждет теплого – людского.

Поэтому отсюда, из-под Пскова,

уйти совсем сейчас – не интерес.

Единственный на тридевять небес,

я остаюсь – ничтожный эпилог,

кость от костей Создателя вселенной –

здесь лишь затем, чтоб первородный слог

приемлем был смолою постепенно

в янтарный многосильный оберег,

спасающий от нас под Вавилоном.

Светает. Пахнет сыростью, паленым.

Довольно. Точка. Выпадает снег.