Анатолий Головков

ГОЛОВКОВ

Анатолий Эммануилович

1945, Москва

Писатель и кинодраматург.

Живет в Израиле.

facebook

wiki

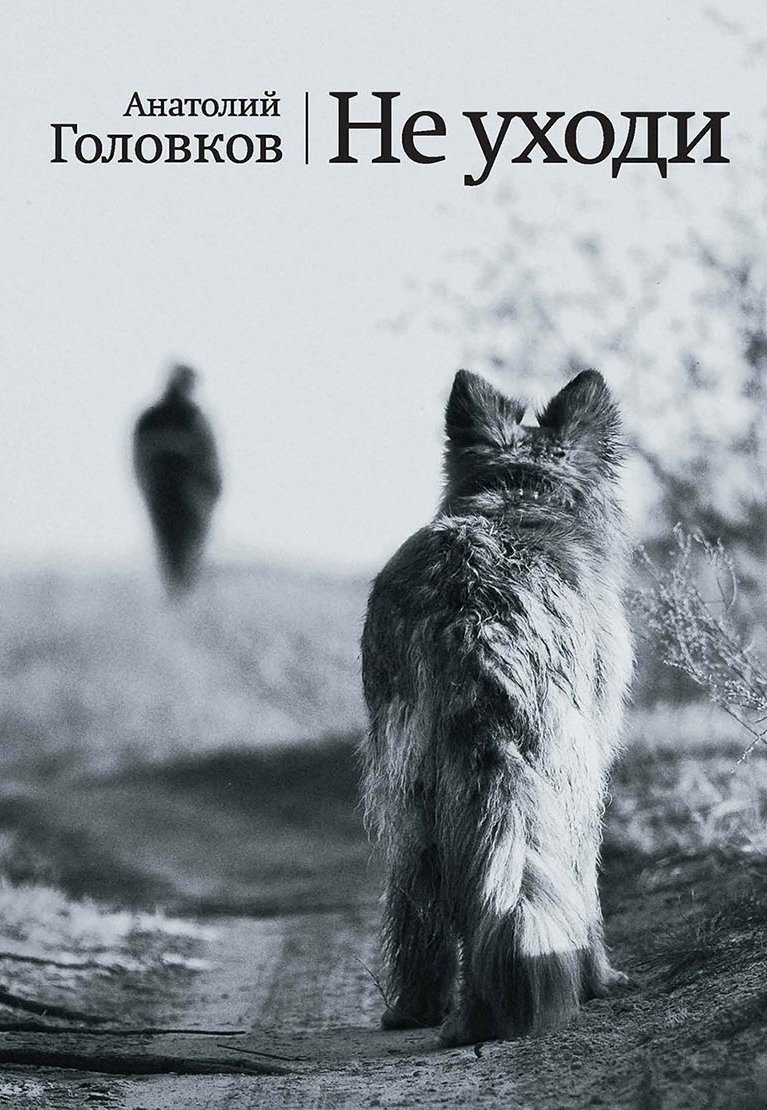

отрывок из книги «Не уходи»

изд-во Franc-Tireur USA, 2015

НЕ УХОДИ. Я не виноват, что по-другому вижу мир. Время едино, но моя жизнь короче: не уменьшай ее своим уходом. Я был рядом, когда тебе не спалось. Делил с тобой тушенку. Напевал песни. Терпел, когда ты выл от страха и боли, пил и курил. Согревал, когда холодно. И даже… даже разрешал потрогать за хвост!.. Остановись, у тебя ведь никого больше не осталось… Ну, хотя бы оглянись на прощанье… Куда ты?..

14.01.19

14.01.19

Под русской елкой старорежимной сидят тихо, говорят негромко. Так же негромко всяко-разные песенки поют. И ясно уж, что восемнадцатый насовсем, окончательно ушел, нету его больше. И многих из нас.

Но как же так? Почему? Остались же в Переделкине не только сановные особняки, между Сетунью и Павленкой? Остались дачи теплые, чай с баранками, коньяк и стихи до утра.

И в Мичуринце, и в Баковке.

Но вот прилетишь, даст Бог, — и что сказать таксисту? Кто ждет? К кому пойти? Одни музеи среди сосен, одни тени и мемуарные заборы.

Столы зимние были веселы, задорны. С елкой во дворе, толканием в сугробы, бенгалами, кошками, дворняжками! Смелы были, чинов не различали. Старичье приударяло за молодыми отважно, кушали оливье, утираясь салфеткой, и — как вас зовут? Давайте, детка, подпишу книжку!

Водка что ли, а может не водка, потом только вино, инсульт, кривые улыбки, и нет ничего. Фотография в простенке, и зеркала.

Все почти на другом берегу, под крестами, камнями полярными, лабрадором.

Русская литература это, может быть, чаще всего — «а вы лежите пьяненький в сугробе»; рюмка на бутылке, свеча, звонки жене; бурчание про Букер, которого уж нет.

Снег и хвоя, и любовь сумасшедшая, не признающая логики.

Всё в честь кого-то.

Будь со мной или я умру!

На Сетунь завтра — а сегодня обнимемся и поднимем бокалы!

О чем думаю…

Который раз, чуть слово о России молвишь, — если только не о котах, — раздаются упреки. Не только от жлобов и простолюдинов, — от весьма неглупых людей. Дескать, не зря говорили тебе, дураку, чемодан-вагон! Отвалил в свой ИзраИль, так сиди, помалкивай, не учи нас жить.

А Нескучный, где мама учить ходила, не про тебя! И Москва-река — где отец учил плавать. И Арбат, и Пресня, и Тишинка… Было — а теперь пошел вон.

Иногда в шутку, но чаще всерьез. Бывает, в комментах, больше в личку.

Я москвич в третьем поколении, журналяга, зарабатывающий на хлеб сочинительством на русском языке.

Но ребята, должен вас разочаровать: я лучше с вами расстанусь, а родину в себе не покину. Всякие там награды за заслуги перед державою — из рук по локоть в крови — сами принимайте. Прославляйте узурпатора, снимайте о нем кино, пишите книги. Цепляйте ленточки на лацкан — издевательство над святым Георгием и осквернение самого почетного русского воинского ордена. Но ни хула ваша, ни похвалы мне не интересны.

А так подумать… Приживись эта великодержавная херня в Европе… Как бы, к примеру, голландец Нидерланды покинул? Как променял бы их, сука, на Бельгию без шума на Фейсбуке? Его, негодяя, родной Амстердам вскормил, пивом вспоил! А он двинул за бугор, в Брюссель! В сырное фондю сухарики макать! И оттуда что-то еще смеет о нашем государе Виллеме-Александре Клаусе Георге Фердинанде судить! Нахал, да и только!

СОЛНЦЕ НАД ПОЛЕМ

СОЛНЦЕ НАД ПОЛЕМ

Фотография Юри Голана из приснопамятных времен. Вернула меня в другие времена — когда вспыхнул мятеж в Ферганской долине.

До этого был Карабах. Но столько страха мы тогда не натерпелись.

Пока не прибыл десант и в город не вошли военные, обкурившиеся ублюдки жгли дома турков-месхетинцев. И по долине плыл запах гари и сожженой человеческой кожи.

Мы с фотокором Игорем Гавриловым делали репортаж в «Огонек».

Жили на втором этаже. Внизу у лестницы дорогу перегородил труп русской женщины-администратора со вспоротым животом.

По улице ехали КаМазы, в кузове стояли парни, размахивая цепями и арматурой.

Погибло немало русских, православных людей. Но за что узбеки уничтожали турков-месхетинцев, мусульман, мне трудно понять и сегодня.

Их депортировали в 44-м из Грузии, их приютили, расселили, помогли хлебом, спасли, и потом жили дружно. Как правила, турки-месхетинцы клали асфальт и неплохо зарабатывали.

Но в 89-м — экстремисты насиловали женщин на глазах мужей, обливали бензином и жгли. Потом отрезали мужьям все что можно и убивали. Целые улицы сожженных домов. Тех, к воротам которых не привязали убекский платок…

Лишь когда вошли войска, мы поняли, что выжили, и от радости пили водку у колес БТРов дивизии Дзержинского, с офицерами, следователями и прокурорами из Москвы и спецназом КГБ.

Игорь снимал похороны, я каюсь, не выдержал и с ним не пошел.

Зато на ипподроме собрали больше 10 тысяч беженцев. Их привезли на автобусах и охраняли.

Я увидел один дом, там сделали больницу. А вокруг голое поле с палящим солнцем, и под этим солнцем несчастные люди. Женщины кормят грудничков, ломают лепешки, пьют воду…

Я улетал из Ферганы со спецназом. С некоторыми братишками — это надежнейшие, золотые ребята! — переписываюсь до сих пор. Одного встретил в Крыму, бармен на берегу. Его ранили в Фергане. Юрка достал свой краповый берет, фотографии однополчан, и мы вспомнили всю эту фигню, надрались…

Тогда на борту десантного Ила не было туалета. И мы все терпели.

Зато когда сели на Чкаловском аэродроме, все вышли из самолета и стали ссать хором.

Это была дивная картина.

Над полем висело огромное солнце.

Почти три сотни мужиков расстегнули ширинки — и ссали плечом к плечу.

На это плакатное солнце.

На долбаную, насквозь фальшивую советскую власть. Которая бросала ребят умирать то в Афган, то на «горячие точки».

И не знали, что время этой власти сочтено, а мятежи и войны так и не закончатся…

ИГРАЙ, ЖИДЁНОК!

Порой, сдается мне, все, что осталось — на донышке души. Как стекляшки в шкатулке. Нанизаешь на нитку, вроде уже и бусы)

Сказывают, автор, будучи совсем мелким, когда слышал музыку, переставал истерить и делать под себя.

В три года — стоял под дверью Евгении Петровны, по прозвищу Евгешка. Она давала уроки на пианино.

Родители ее боялись — попивала втихаря, бывала крута. На безмужичье. Что стоишь? Вот прищемит башку или пнет дверью! Ступай домой!

Там над койкой с шариками висел репродуктор и пел: то березка, то рябина.

Однако же, когда еще Сталин не помер, Евгешка пустила меня в свой эдем. Там стоял черный бегемот с белыми зубами, «Красный Октябрь»: ну, играй жидёнок!

Она закуривала «Казбек». Я тыкал одним пальцем то, что любил. Евгешка выпускала дым и удивлялась — она это тоже любила. Из-за убитого в конце войны мужа.

И мы пели прокуренным альтом и дискантом: вот солдаты идуу-у-т по степи опалё-ё-нной, тихо песню пою-ю-ют про березки да клены.

Знаешь что, заходи, играй, когда хочешь… А мне разрешат?.. Я сказала, придурок, едрёныть, я не буду двери запирать.

Теперь я думаю о том, что солдаты все еще идут сквозь нас над Мосфильмом и Шаболовкой и по склонам Галиля, мимо, куда-то в облака.

На одном облаке, возможно, сидит Евгешка с папиросой в зубах.

И наша родня, еврейская и русская, вокруг нее летает.

Как бабочки над лампой.

А кто жив, давно друг другу простили.

Вот, и бубним любимое, тыча пальцем по клавишам.

И пытаемся вести себя так, чтобы солдатам в степи за нас не было стыдно.

Говорите, день защитника Отечества?

Говорите, день защитника Отечества?

Пожалуй нет. Не для меня. Не для моих ребят.

Мы в другой армии служили, в Советской. Ей давали Присягу. Она победила в 45-м. С нею мы прожили 3 года на берегах Енисея, за колючей проволокой, в ядерной зоне. Ездили на электричке не на дачу, а прямо внутрь горы, «в шахту строить букашку», вторую очередь комбината по обогащению урановой руды.

Вот на снимке мы с другом Игорем Кудиновым из Москвы, которого взяли сразу после конкурса пианистов в Англии.

Нам по 19 лет.

А еще взяли актеров — Боря Соколов, филологов и писателей — Семен Букчин, Юра Гаврилов, поэтов Женю Фридмана, Олега Едзаева, джазовых музыкантов — Алик Якайтис, Саша Чекалов, Олег Шилов…

Нас спасла музыка. Мы выжили случайно: многих вытащили из шахты и перевели в ансамбль. А другие нет.

Сотни стройбатовцев из нашей дивизии погибли от радиации, от завалов на проходке, сгорели заживо, погибли от падения в углубку с ядерной дрянью или кончили собой.

Этот день для меня, и тех ребят, кто выжил, день памяти.

Попса по телеку, сладкие открытки как-то режут ухо и глаз.

Извините…

ссылка

ГЕНКИН ОТЕЦ

Генкиному отцу 75, издали похож на сохлую колючку, и у него Альцгеймер. Уходит из дому, и с концами. Мобильника не признает. Но Москаль привычно берет след, как борзая. Начинает с винного: Шура, папа заходил?..И сколько взял?.. Ноль восемь?!. Он охуел, что ли?! Я его убью!.. Бежит к детскому саду, куда отец ходит его как бы «забирать». Потом на базу серферов. К сторожевому катеру с Андреевским флагом. К собакам промзоны, которым отец носит кости. А находит в бухте с бутылкой. Сынок, садись, давай за подводный флот! А где мама?.. Она умерла в Североморске, в 93-м… Да-да… Пап, пошли домой!.. Нет!.. Отец бросает хамсу бакланам, они дерутся. Вестовой принес тебе пакет от командира… Трендишь, малец? Зуб даю!.. Садится на багажник. Генка крутит педали. Отец обнимает его за грудь, поет на ухо: раста-а-ял в далё-ё-ком тумане Рыбачий!.. Чертов алкаш!.. Вот приедем, запру тебя, блядь, в ванной! Хрена ты у меня еще куда сбежишь!.. Позоришь перед людьми!.. Отец спрыгивает, бредет по желтой траве, валится на спину. Москаль бухается рядом, молчит. Развел ты меня, нет ведь никакого пакета, колись?… Ну, нету, пап… Генка, ты устал от меня? Скажи честно, как мужик мужику. Не обижусь. Уйду к престарелым. А вот это уж хренушки!.. Почему?.. По кочану, пап!.. Тогда дай руку, помоги встать, придурок!.. Пап, не уходи больше, а?.. Пожалуйста, папуля!.. Я тебе картошки на смальце пожарю, с корочкой, пива куплю… Так!.. Сопли утер, салага!.. Да я что, пап? Я ничего, просто ветер, глаза режет…

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БРАТ!

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БРАТ!

Вспомнилось на сон грядущий…

Последний раз я увидел чайный гриб у фронтового инвалида дяди Феди, моего соседа на Беговой.

Он его пил и курил «Беломор», когда бессонница.

Приболею, жена его просовывает голову в двери: простыл? Хватит носом жлюмбать, ходи ко мне, гриба налью! Он от всех хворей. Даже с бабой помогает… С бабой мне и так хорошо, теть Варь… Умнай, погляжу, грамотей! Ходи сюды, сказала!

Я шел.

Она снимала марлю, и прямо из залапанной банки лила в стакан желтую жидкость. Если попадала муха, ловко ловила её ногтем мизинца, как кошка.

Пей! Ещё стакашку налью, но не боле. Феденька заругает. Ему когда белую принесут, разбавляет грибом… Ух, спасибо вам, тёть Варь, до пяток прошибает!.. Ну! А я тобе о чём? Третий стакашек не налью, прости. Третий стакашек — нету! Не останется Феде на белую. Хоть портвешка бы принесли? Как ты думаешь?

Уже плетусь в свою комнату, звеня сандалиями, а из кухни всё еще слышу: дворник наш… ну, этот, у которого ежик живет вместо кота… как его…Татар. Феде тоже белую носит. Во дурак! Нет? Выпьют до красномордия, говорит моему: люблю тебя, брат!

А что любит, как запомнить не может, не пьёт мой Федя белую! С Финской не пьет. Грибом разбавляет. Ну, дык, слав Богу, оставили ему нынче на запивку-то…

ПАПА

ПАПА

Он приходит ко мне внезапно. Ищет тапочки, хоть не нужны, ворчит, идет к окну, смотрит на Галилею в тумане. Выйду чай поставить, – глядь, а уж и нет его. Только под вешалкой лужица от плаща…

Плащ был прорезиненный, такой с капюшоном, офицерский.

Он верхом на «Харлей», ремешок фуражки на подбородок, чтоб не снесло, меня укроет – сзади. Я руками — за ремень его. Ничего не видел. Только слышал, как по плащу капли молотят. Ехали в деревню за молоком.

В Риге я нечасто бывал у него: трудно ладили. А когда заходил, и мирились, какой-то свет шел от него, я видел. Он тогда прищуривался на один глаз от удовольствия.

Садились ужинать под абажур, и он говорил, говорил, хвалился, что одолел компьютер… Что сам пописывает, и читает меня, и слушает. А если не верю, вот вырезки, афиша и диск, и там, в комоде еще один. Хочешь, оставайся, сынок, на диване постелю? А то снова заболтаемся за полночь.

А прошлого не надо нам, на хрен его, живы, и спасибо.

Борух хошем, как его отец говорил.

Он бутылку от пыли протирал, сам откупоривал и наливал: армянский, три звезды, мягонькой! А икры не хочешь? Черной нет, кусается. Давай, красную?

Он давно бережет. Давай, я открою? Порежешься… Нет, я сам…

Надевал очки, возился с банкою, сопя; намазывал масло на хлеб дрожащей рукой. Клал горку икры ложечкой: я не буду, и вредно мне, давай ты…

А когда икринки на стол ронял, собирал их и щепотью в рот…

Смотри, как живем! Не то, что на Неменке. Икра и коньяк? А?! Ура, господа офицеры.

Мне было радостно и неловко. Потому что даже через коньяк — беспомощность жжет пуще обид. И понимаешь, и ничего не сделаешь.

А теперь-то тем более.

Среди гор, под звуки дождя за окном.

Где слышится поступь Бога.

ссылка

«ЭРИКА»

«ЭРИКА»

Она досталась мне давно, вместе со вторым томом Монтеня. Уходя, я не взял больше с собой ничего. И никого.

Мы потом прожили с «Эрикой» годы.

Она терпела мат, но уважала грамматику, и строчила пулеметом, только ленту меняй.

Ее клавиши были прокурены, литеры ломались и залипали.

Вместо «о» она печатала «у». И получалось, типа «увущи-фрукты» и «пиву-вуды».

Девушкам доставались с утра записки вроде «Устанешься? Пиву в хулудильнике, кутлеты сама пожаришь».

На нее проливали портвейн, и потом замачивали в ванной, и это было фантастическое зрелище, что-то из «Сталкера». Просохнув на батарее, «Эрика» продолжала службу.

В моменты жизненной крутизны машинка совершала полет с девятого этажа хрущевской панели на клумбу, но добрые руки мастеров возвращали ей жизнь.

Желтая писчебумага, одолженная в редакции, терпела всё.

Еще до крушения буквы «о» Эрика печатала…

Тук-тук-тук… Часть первая, глава первая… Тук-тук, каретка — вжик-вжик… Сколько всякой бесполезной херни было простукано, сколько бумаги изведено!

Листы с первыми фразами валялись на полу и на диване.

Она самабудто бы говорила: говно, не продолжай, думай, не правь, переписывай, не жалей себя…

Спасибо «Эрике». Она была права.

Она перепечатывала стихи опального Бродского.

Терпела наши пьянки, читки, истерики, гитарные переборы, измены, серые рассветы.

И в конце концов, она осталась механизмом эпохи, в которой уже ничего нельзя изменить. Из которой почти все ушли.

«Бродят между ражими Добрынями

Тунеядцы Несторы и Пимены.

Их имен с эстрад не рассиропили,

В супер их не тискают облаточный,

«Эрика» берет четыре копии,

Вот и все!

А этого достаточно!

Пусть пока всего четыре копии —

Этого достаточно!»

ссылка

Робертино Лоретти скоро семьдесят. Но как забыть фантастический голос мальчика с каждого патефона, из каждой форточки в Москве? Он завораживал.

За пластинками стояли очереди: Апрелевка не успевала печатать винилы.

Я учился в музыкалке, и мы крепко недоедали. Ловили голубей и пекли в глине.

Варили кисель из брикетов, — был необыкновенно хорош с батоном.

Частично я написал потом об этом в «Хронике заезжего музыканта».

Пели в церкви и на два голоса за пирожки на рынке. И все равно хотели… нет, не есть — лопать, трескать, жрать всё подряд!

Наконец, у друга возникла идея. Он умыкнул у матери пластинку с Лоретти, голос которого обожала педагог по музлитературе.

Она носила сложную башню на голове, и была сексапильна, как Бриджит Бардо.

Она грудным голосом пела Глюка: «Потерял я Эвридику», а мы теряли рассудок.

За Робертино и его «Джамайку» 22-летняя училка нас накормила, как полковых коней. И также до одури напоила красным полусладким.

От этого времени ничего не осталось, кроме перекрашенного здания музучилища, кладбища невдалеке с такими белыми крестами, как у Томаса Вулфа.

И еще липы и клены.

Они по-прежнему устилают двор таким красно-желтым покрывалом, на которое мы забирались с ногами со своими девчонками.

К черту Лоретти!

Перебирать живыми пальцами прелюдии Баха этой осенью.

Представлять, какой свет от нее в России, и думать о хорошем)

Год назад мы прощались с этим котом, но единство душ не пропало.

Знаю, он все еще выглядывает за ворота в сторону маршрутки.

Я смотрю на желтые предместья Галилеи…

ФЛЭШБЕК-БЛЮЗ

Нам расставаться, ты чувствуешь это день за днем.

Изумрудные зенки таращишь из-под лестницы, с холодильника, через окно.

С утра ловлю на себе твой взгляд.

Не тревожься, котан!

Дубы преграждают путь к воротам — тянут ветки — куда ты намылился, чертов ублюдок?

Одесситка-акация обнимается голышом: когда я стану распущенной, говорит,

кто приготовит джонджоли?

Сны о заплеванном тамбуре и столбах еще не накрыли нас с головой.

Убери когти, и я возьму банджо.

Мы начнем в два голоса — блюз наших предместий.

С первых тактов ты будешь мяукать мимо нот.

Но потом откашляешься, и мы споем…

Да, когда уж встреттимся, мы точно споем, как надо, брат…

ДЫМКА

Толян Барский мчался по деревне, как олимпиец без факела, потому что сам был похож на факел.

Старухи смотрели из хижин, онемев от ужаса. От него шарахались гуси, за ним бежали собаки, а позади вся съемочная группа.

Барскому не повезло. Когда к обеду принесли спирт, он, уже и без того пьяный, отхлебнул из баклашки и закурил. Сочетание одного и другого опасно. Он даже не успел поднести огонь к сигарете, как вспыхнула футболка, опалив бороду. Несчастный взвыл и метнулся за калитку. Все ринулись за ним. Но инстинкт самосохранения подбросил Толяну идею, что его спасение — в пруду.

Говорят, в минуты опасности перед человеком пробегает вся его жизнь. Перед Толяном мелькали последние недели, когда он приревновал Катю к бывшему ее мужу Жоре Хлебову, и поколотил ее, в чем потом раскаялся и запил люто. Люто, это значит, просыпаешься и не сразу можешь въехать, где голова, а где задница.

Ручейки водки понемногу грели его душу, пока не превратились в стихийное бедствие.

Пока факел Толян бежал тушить на себе одежду, Жора Хлебов во дворе редакции готовился к мотопробегу. За рекламу завод обещал подарить мопед. После речи мэра и торжественных напутствий, когда девушки уже украсили спицы лентами, а оркестр заиграл туш, Хлебов поддал газу, по-гагарински выкрикнул «Поехали!». Мопед выехал из арки и врезался в троллейбус. Аплодисменты смолкли.

Прорицатели и экстрасенсы потом долго спорили, бывает ли такое без вмешательства астральных сил, и пришли к выводу: не бывает.

Не считая разбитого носа и ссадин, драйвер не пострадал. Поэтому первой его мыслью была дума о Кате. Хорошо, что бывшая жена не видела его позора, она и так считала его неудачником.

Катя, которую Хлебов называл Катейкой, видела происшествие по телевизору, и не сильно удивилась: у него давно все шло кувырком. Но до него ли ей нынче? Хотя еще не зажили ссадины от побоев Толяна, и обручальное кольцо переехало на левую руку, жизнь показалась ей обидной и никчемной. До такой степени, что она решила свести с нею счеты.

К моменту сведения счетов миновало двадцать пять нескучных лет и четыре отвратительных месяца, на исходе которых под глазом Катейки возник фингал цвета грозовой тучи, потом глаз распух, фингал пожелтел, и никакая косметика не могла скрыть его следы.

Она была готова к музыке сожалений.

Новость с мопедом натолкнула Катейку на мысль отредактировать прощальную записку, где упоминалось и о Жоре. Она зачеркнула фразу «Прошу корреспондента вечерней газеты «Чердак» Хлебова Георгия Петровича в моей смерти не винить» и вписала следующее: «Жора, сукин ты сын, не плачь и не удивляйся, но я Барского люблю. Знаю, что бывает засранцем, и все равно люблю. Сердцу, Хлебов, как поется в одной песне, не прикажешь. Хотя как мужик, ты, кстати, не хуже Барского, а если уж по правде, (строго, между нами!), очень даже ничего». А в конце добавила: «Зачем ты мучил мужа дикими сценариями? Сам ты сценарий! Из-за тебя он отказывался снимать, его чуть не выбросили из проекта, я бросила тебя, а Толян меня… В общем, достали, придурки! До встречи в аду!»

Насчет ада Катя, возможно, погорячилась, поскольку надеялась отбыть в противоположном направлении. Но на мужчин своей жизни была реально зла. Сумеречно зла. Тем самым злом, которое толкает женщин на безрассудство. Она попудрила нос и фингал, сфоткала себя телефоном, запила таблетки компотом и стала ждать обещанного отруба с последующим плавным перемещением в райские сады…

Хлебов подрабатывал на сериалах. В том числе и на том, что снимал Толян для местного телевидения. От этих мелодрам плакала вся область. Но глупое совпадение — оба мужа в одном деле — давно раздражало Катейку. Познакомились они с Толяном странно, он подрался в кафе с Хлебовым из-за ревности, а Катейка разнимала. Она переехала к побитому Толяну, как убеждала себя, временно, чтобы Хлебов случайно не подал в суд и для лучшего ухода за раненым, но осталась, расписались, и стали жить втроем с кошкой Дакотой.

Хлебов долго думал, как отомстить неверной жене, и придумал для сериала героиню, некую Катейку, неуравновешенную, с кривыми ногами. Персонаж понравился заказчику. Чуть с ума не сошли на кастинге, но отыскали актрису, что согласилась играть барышню, поведение которой состояло целиком из глупостей, одна хуже другой.

Катейку терзали мысли о незавершенных делах. Вроде ничего не забыла. История из браузера, особенно порнушка, удалена начисто и безвозвратно с разными там бяками и куками. Контакты из мобильника выметены. Посуда перемыта. За Интернет и проклятое ЖКХ она платить не стала, а горшок с каланхоэ и фаллоимитатор, подарок Толяна ко Дню народного единства, достались подруге. Вода перекрыта, мусор вынесен. Но все равно мысли в голову лезли неподходящие. Да хуже, просто идиотские! Например, лучше бы Дакоту запереть в ванной, а то, не ровен час, кошка испортит прическу, пописает на нее, и будешь в гробу, как выдра. Или вот еще: почетная смерть женщины на семейном одре приличнее, чем в сельской гостинице с видом на помойку и с голым Речкиным под боком.

Начальник Катейки терапевт Речкин в это время сидел в пробке на 3-й улице Инвесторов. Он вожделел Катейку давно, глухо и упрямо . Чтобы лишний разок коснуться ее тела, занимал за ней очередь в столовой. После работы подолгу не проветривал кабинет, чтобы сквозняк не унес аромат ее духов. И когда областных медиков посылали в район, не сдержался и самовольно вписал ее фамилию в приказ о командировке. Речкин солгал семье, что едет один. Сказал, что подлецы чиновники из Облздрава, имеющие на него зуб, решили услать в глухомань, хотя знают, что у него подагра, а в провинции кормят, чем попало.

Зевая и поглядывая на соседние машины, Речкин включил айпэд — узнать последние новости, и увидел репортаж о Хлебове.

Катейка догадывалась, что в грязных коридорах районной лекарни, где пахнет плесенью и карболкой, как в морге, Речкин попытается затащить ее в бельевую. Как пить дать. Катейку мало смущала его медная лысина, нечистый дух изо рта, будто крысу съел. Ей было безразлично, что он называл ее своей птицей. Она боялась и презирала Речкина за холодные и пухлые пальчики, которыми он шарил по ее телу, и лез всюду, — вот в чем мерзость.

Ну, уж довольно, близок финал, и она вправе сказать мужикам: прощайте, ублюдки.

Хлебов чернел испачканным лицом, растерянно сжимал руль от мопеда, будто видел его впервые. Это почти всё, что осталось от новехонькой машины. Человек беззаветный, но безденежный, он, наверное, многое поставил на мотопробег. Хотел снискать славы, а теперь не хотел мириться с неудачей, и готов возненавидеть весь мир. Он щурился, шипел на людей, плевался, показывал несчастный руль, попрекал водителя троллейбуса, печальную девушку в свитере, похожую на молодую Доронину, которую, например, обещали снять в роли принцессы, но не сняли даже как девушку.

Медики из неотложки вместе с полицией пытались перенести драйвера в фургон, но тот дрыгал ногами, раскачивал носилки, вырывался, орал, что он здоров, но больше никому не верит. Ни мэру, ни женщинам, ни правительству. И лучше пусть от него отвалят колдуны в белых халатах, его не сломить, он еще всем покажет.

Между тем Речкин едва узнал Хлебова на экранчике в десять дюймов. Ему стало жаль бывшего мужа медсестры. Его захватило мужество Жоры, и он заслушался его объяснениями перед телекамерой. Он пытался при этом понять, почему Катейка считает Речкина хуже Хлебова? Чем уж так незаменим для нее этот Хлебов? Неужели Речкин не способен на такой прикид — бриджи искусственной кожи, шлем, похожий на лягушачью голову, — и разве не смог бы взобраться в седло мопеда?

Он так увлекся, что прозевал зеленый свет, и оторвался от экрана, когда сзади начали сигналить, орать и материться.

Что же до Хлеба, то ему и вправду ехать было некуда, незачем, да уже и не на чем. Колдуны заклеили ему нос пластырем и отпустили домой.

Катейка ждала-ждала, потом ее охватила тревога. Не пора ли подействовать таблеткам, купленным по Интернету? Где же эффект? Во рту появился металлический привкус, только и всего. Она ощупала конечности. Руки-ноги по-прежнему теплы, а ладони даже вспотели, хотя в инструкции ясно сказано: холодеют. Сознание должно стать путанным, но она, напротив, мыслила отчаянно и ясно. Ей обещали плавную кончину в течение минут двадцати. Однако прошел час, и вместо кончины наступила кручина. Катейку охватили странные предчувствия. А затем, что хуже, неудержимые желания.

Изумляясь сама себе, она слабо, будто еще сопротивляясь чьей-то воле, а затем все сильнее принялась биться головой о стену. Хорошо еще, обитую ковром. Соседи в ответ стучали палкой по батарее и угрожали полицией.

Заподозрив мошенничество с таблетками, Катейке захотелось хоть с кем-то поговорить, но никто не отозвался.

Оно и понятно. Она звонила занятым людям. Подруга, очевидно, не хотела снимать трубку, потому что показывала имитатор соседке, и женщины так увлеклись, что опоздали и не пошли на работу. Речкин пробирался на машине в больницу. Толя Барский еще не превратился в олимпийский факел, и не побежал к пруду, а протирал оптику, готовясь к съемке.

И только Жора, увидев имя Катейки на дисплее, включил мобильник. После провала с мотопробегом, чтобы не свалиться в депрессию, ему срочно требовалось общение.

Едва заслышав голос бывшего мужа в трубке, Катейка хрипловато, но ласково заорала:

— Жорик, это ты, что ли, засранец хренов?! Я не верю своим ушам!..

Всё это еще раз доказывает, что к настоящему состраданию готовы лишь те люди, у которых неприятности совпадают с нашими.

Когда Хлебов добрался до Катейки, она уже не билась головой, а бегала, приплясывая. Всё из-за чертовых пилюль. Но при виде бывшего мужа она забралась на диван и замерла, вытаращив глаза.

Хлебов мрачно прочел прощальное письмо, погуглил на компьютере и убедился, что вместо снотворного Катейке впарили психотропное средство. Он схватил ее за подмышки и поволок в ванную, где с помощью троекратного промывания внутренностей и паровозной рвоты Катейку удалось вернуть из мира теней в мир добра и света.

Оклемавшись, она роняла слезы на мохнатую грудь Хлебова. Она твердила, что совсем запуталась, что роднее Жоры у нее никого не было, он на нее руку никогда не поднимал, хотя порою и было за что, а брутальный Толян оказался жестоким козлом.

Хлебов не мог поручиться, что Катейка говорит искренне, потому что она часто лгала, чтобы ее жалели. Поэтому расслабился и впал в сладкую рассеянность. Монолог Катейки лился непрерывно, без абзацев и знаков препинания, подобно горному ручью. Под это журчание Хлебов окончательно ушел в себя, и чуть не уснул, но ущипнул себя за ногу, опомнился и воспарил творческим сердцем. Такое воспарение иногда сулило гонорары, и ему подумалось, что журчание бывшей жены недурно использовать в диалогах второго сезона.

КАТЕЙКА (кося глазом): А ведь я дура, милый, правда? Ну, полная дура!

ЖОРА (проникновенно): Я знаю.

КАТЕЙКА: И все равно меня любишь?

ЖОРА: А ты, мать твою, уйдешь когда-нибудь от Толяна или нет?

Выражение насчет матери было подцензурно только в столице, до области стоп-листы еще не докатились, и Хлебову захотелось изюминки для народа.

Очутившись на другой день в провинции, куда еще недавно вовсе не собиралась, Катейка, выпив пива, слала Хлебову эротические эсэмэски и приколы, заимствованные из женских романов. А в обеденный перерыв, заваленная терапевтом на матрасы в кладовке, пыталась расцепить его пальцы, которыми он зажимал ей рот, а ногой целилась в одно место, однако же, опытный негодяй овладевал медсестрой раньше, чем ее нога могла достигнуть цели.

Это ли не сплошная хрень и метафизика ума, думала Катейка.

В реальном времени горящий во спирту Толян вдруг остановился и замер. И собаки замерли. И коллеги по съемочной группе. И вороны на ветках. Даже ветерок стих. Толяна пронзила догадка, которую он и озвучил: ведь чем ближе остается до пруда, тем дальше и дольше бежать обратно! Чтобы он не усомнился в данной мудрости, на него навалились с одеялами, потушили тлеющую одежду и повезли в больницу.

При виде мужа Катейка едва не лишилась чувств. Барский в образе негра, только зубы белеют, — это не перебор ли? К тому же он недавно привел ее к разочарованиям такого рода, что если б не Жора, она могла реально отправиться на тот свет. И надо же, чтобы со съемок его доставили именно в эту захудалую больничку?

Речкин обрабатывал ожоги.

Операционный стол обступила стайка юных практиканток.

Барский очнулся, бросил взор вдоль туловища, расклеил черные губы и заплетающимся языком произнес: а где хуй?

Девчонки хихикнули.

Катейка посоветовала, чтобы он заткнулся, не выражался «при детях» и не мешал работать, но Толян не успокоился. Он ерзал, норовил соскользнуть на пол. Девчонки привязали его к столу, а Катейка вкатила в вену порцию желтоватой дряни. После дряни Барский впал в меланхолию, прекратил материться и высказался в том духе, что обгоревший член ему удалили тайно, пока он был без сознания, а теперь не хотят расстраивать.

Девчонки плотнее обступили стол.

Речкин хмуро заверил больного, что орган на месте. И вдруг вместо раздражения и медицинского гнева на него накатила волна сочувствия, как недавно к первому мужу Катейки, Хлебову. Он попросил принести зеркало, и девчонки поднесли его к телу погорельца.

— Смотрите же! — воскликнул Речкин с неуместной патетикой. — Это что, по-вашему?!

Барский впился глазами в отражение.

— Так!.. Ну, и где?!. Что?!. Как?!.

— Проклятье! — сказал Речкин Катейке. — Я же говорил, ты не за того вышла! Он еще и псих!

Врач обернул марлей пинцет, ухватил то, что требовалось, и предъявил Толяну.

Тот поглядел в зеркало, счастливо улыбнулся и откинулся без чувств. Видно, подействовало снотворное.

Редакция поручила Жоре джинсу о мопеде, под разворот с фотографиями, и бесплатно. За это завод обещал отозвать иск о возмещении убытков. Поэтому Хлебов день деньской сидел перед ноутбуком в табачном дыму, катал ногой банку из-под пива, и думал.

На Барском затянулись ожоги, он развелся с женой и остался в провинции, потому что увлекся практиканткой и решил дождаться ее совершеннолетия.

Катейка вернулась к Хлебову с чемоданом, кошкой Дакотой и плюшевой обезьяной.

Она снова терпела, когда он чесал себя за ухом, как пес, оставлял на ночь окурки в пепельнице, а в ванной помазок в мыле. А его раздражало, когда она поправляла каркас лифчика или на полдня забиралась к маникюрше. Там, глядя на свои пурпурные ногти, Катейка жаловалась, что Хлебов неисправим. Из туриста-байдарочника, коллекционера сигаретных коробок и пивных наклеек он превращается в мрачного ипохондрика с кучей фобий, а может и в тайного наркомана.

Катейке хотелось ребенка. Она признавалась Хлебову, что третья подсадка не помогла, а он — что устал от халтуры. От глупых сериалов, от книжонок под чужим именем, от сочинения слов к гимну спортивного общества. А ему скоро сорок.

Они мечтали продать квартиренку, улететь в Таиланд или в Индию, но не продавали и не летели. Или вот перебраться в деревню, но не отягощаться разведением скотины, а жить при бане и огородике, как другие.

Он знал, что эта история им тоже не по силам.

Когда-нибудь он найдет у Катейки первый седой волос, а она у него, и еще узнает, как у Жоры ночами болит нога.

Однажды ночью, когда не спалось, Хлебов включил свой прокуренный лэптоп и отстучал то, что приснилось, но давно сидело в голове:

«Можно научиться жить и в этом растрепанном мире без сожалений и оглядки. Но при этом чувствовать себя, как на вокзальном гальюне. Сидишь на толчке и слышишь, что поезд отправляется. А все потому, что бесовский зрачок семафора зажегся минутой раньше. Или может, вранье, и поезд стоит, а это вокзал с гальюном тронулись? Вместе с милым городом, где любое время года похоже на осень, с размытыми тенями от слепого солнца. Где кошки похожи на крыс, а собаки на волков».

Иногда они топают в стекляшку, где познакомились. Свежевыбритые официанты восточного вида, с поджатыми губами и неподвижными лицами, несут им салаты. Горит свеча. Подросший боярышник царапается в окно. Над деревьями в закате струятся дымы. Из-за этого Катейке мерещится, что они давно у моря, и в порт причаливают белые пароходы из разных симпатичных стран, но это дымят трубы старой котельной.

Тогда Катейка выходит покурить на бетонное крыльцо, кормит птиц крошками и бормочет хрипло и горько: «Ребят, может кто-нибудь заберет меня отсюда на хрен, а? Ладно, не сейчас. Но хоть когда-нибудь…»

ЗАПИСКИ ЩУКИНА

Щукин возвращался электричкой. Перед городом, прихватив сумку с товаром, он вышел в тамбур покурить. Там стояли трое. Надвинувшись на Нестора Ивановича, они сразу и честно предложили, чтобы сумку он им оставил, а сам валил, куда хочет. Щукин даже не пошевелился и сказал, чтобы сами отвалили. Когда собеседники засомневались, он направил палец на дверь, ведущую в вагон.

— Вам еще не поздно, глупые недоросли, оценить этот акт милосердия, — сказал он. — Например, Александр Македонский, отпуская на волю пленных индусов с их боевыми слонами, говорил: «Ступайте и расскажите всем о славе и величии греческого царя». А я вам скажу проще: пошли отсюда на хрен, козлы долбанные! Еще раз замечу ваши морды, накажу!

В ту же секунду Щукин ощутил удар, второй, перед ним вспыхнули искры, очень похожие на праздничный салют, который ему нравилось наблюдать у реки. При этом душа подполковника Щукина наполнялась непонятной гордостью за державу, которая обобрала его до нитки и выбросила на дно жизни. Но в дни праздников народа он стоял на мосту, а теперь лежал в жиже из снега и липкой дряни, через него спокойно перешагивали другие граждане. Щукин не представлял для них никакого интереса. Да и кто еще может валяться в тамбуре, кроме бомжа или алкаша?

Когда огни перед глазами погасли, он обнаружил, что сумка украдена. Щукин встал, отряхнул шапку, и выяснил, что челюсть вывихнута. Еще убытки. Двенадцать блоков «Явы Золотой», купленных по полтиннику, это шестьсот. Плюс то, что он мог получить с перепродажи, то есть, 10 рублей с блока, — еще 120. Одежда промокла, кожу стягивал холод, спина чесалась. Выйдя на перрон, он вздохнул и побрел в вокзальный туалет.

В туалете пахло хлоркой, мочой и гуталином. Щукин посмотрел в зеркало. Оттуда на него смотрело лицо, перекошенное в сторону злобного изумления. С таким лицом, особенно без регистрации, далеко не уедешь. Некоторые граждане брились и также с отвращением смотрели на свои лица, опухшие от водки и дальней дороги, но их никто не бил. Щукин вынул карандаш, зажал его зубами и резко повернул. Вспыхнула боль, челюсть хрустнула, но встала на место. Он заперся в кабинке, снял джинсы, тельняшку, принялся выжимать над унитазом, укоряя себя. Ну, не мудак? Кто же прячет бабло в сумке? Лучше бы за пазуху или в ботинок. А теперь ни денег, ни товара, и сам в долгах.

Поскольку Щукин увлекался историей, он уважал Цицерона и верил в несокрушимую силу риторики. Поэтому, обсыхая у батареи, он стал загодя сочинять речь для кредиторов на случай, если его призовут к Лобному Месту. Проект пламенел метафорами, как клумба в саду, и мог поколебать самого черствого заимодавца. Но финал выглядел слабовато. Перед мощной каденцией, типа: «Так что, пожалуйста, не отрубайте мне голову!», требовалось как-то угнездить мысль об отсутствии денег.

Щукин так увлекся, что не заметил, как рядом возникла работница туалета, толстая брюнетка с усами. Она сказала, что давно уж за ним наблюдает. Чего он тут расселся? Сделал свое дело, и пошел вон, а ей на уборку закрываться. Нестор спорить не стал, и неохотно оторвав спину от батареи, пошел вон.

В метро он вспомнил, что в украденной сумке было кое-что важнее товара и денег. Там остались паспорт гражданина Украины, но главное, тетрадь с записями впечатлений от быстротекущей жизни. То есть, дневник, который он вел уже много лет, назвав «Записками Щукина». Рукописью он гордился, никому не показывал и мечтал издать за свой счет. Из-за этих мыслей он спускался по эскалатору, нащупывая ступени ватными ногами. Но когда раскрылись двери вагона, поезд проглотил Нестора вместе с его мыслями, — то есть, выключил аналитическое сознание и понес на другой конец города, домой.

Настя, хозяйка квартиры, встав на табурет, как раз развешивала белье на кухне.

Устроившись у окна, Нестор стал смотреть на ее ноги. Ноги были так себе, среднего качества, как сказали бы в его батальоне, не для господ офицеров. К тому же, когда она приподнималась на цыпочки и отрывала ступни от тапочек-зайцев, Нестору были видны мозоли на ее пятках. Разглядывая наросты, похожие на янтарь-сырец, он думал о том, что за комнату он платил Насте целых полгода, и неужели не хватило на пемзу да педикюрные щипцы. Да, так надо бы и записать в дневник: пемза и щипцы. Она просила прищепки, и Щукин подавал, стараясь вложить деревяшки прямо в красные ладошки ее. Настя, сопя, закидывала на веревку лифчики, кофточки и трусики, какие Щукин не раз видывал на рынке, где сбывал свои сигареты, только новые и сухие. Передавая прищепку за прищепкой, он не без тревоги ждал, когда она спросит про деньги. Настя не торопилась. Покончив с бельем, позвала к чаю, и они принялись окунать в кипяток пакетики, и Щукину казалось: как в театре марионеток.

Он неотвязно думал о сумке. Деньги чертовы воры, конечно, пропьют. Сигареты выкурят или сбудут у другого вокзала по дешевке. Паспорт с одесской пропискою выбросят на помойку. А тетрадь с его записями станут читать вслух, хохоча и вырывая страницу за страницей. Вот что в особенности обидно, проклятье.

Настя, наблюдая, как Щукин пьет чай, не вынимая пакетика из чашки, к чему она его приучила, закусывает печеньем, отламывая его по кусочку, подбирает со стола крошки в ладонь, думала, что хотя мужик он и безденежный, но совсем не злой и еще не старый. А то, что морщина на лбу, похожая на восклицательный знак, и усы искрятся, так это у многих искрятся, от переживаний судьбы. Она разглядывала его плечи, руки с крупными ладонями, как у землекопа или шахтера, острые коленки, обтянутые джинсами, и на мгновенье представила, как он обхватывает ее ручищами и валит на постель. После развода с мужем прапорщиком, ее давно никто не обхватывал и не заваливал. При последней мысли Настя почувствовала секундное обмирание организма и даже жар, но, быстро взяв себя в руки, произнесла в строгости:

— Итак, Нестор Иванович, кажись, сегодня у нас пятнадцатое?

Щукин даже вздрогнул. От этого «кажись» ему всегда становилось дурно. Но затем, уставившись в окно, где шевелились черные ветки, Щукин молвил, что помнит, и Настя достала блокнотик.

— Значит, за февраль и март. Сто долларов. Или в рублях, это уж как если захотите…

— Мартовские календы еще не наступили, — с мрачным пафосом заметил Щукин, не отрывая взгляда от окна.

Настя уронила руки на колени.

— Что вы хотите этим сказать, Нестор Иванович, какие календы?

Тут Щукин покраснел и признался, что его обокрали в электричке, укатили сумку с товаром, паспортом и деньгами. Он даже не знает, как быть. Зато Настя знала. Также покраснев до кончиков волос, она сказала, что с нее довольно Щукинского вранья! Ей это вранье уже вот где! И в таком печальном случае пусть он собирает манатки и катится куда подальше!

Чтобы потянуть время, Нестор убрал со стола чашки, вымыл, поставил в сушку. Пакетики Настя приказывала не выбрасывать, слишком жирно по одному разу чай заваривать, и Щукин послушно привязал их сушиться над плитой. Издали липтоны напоминали мокрых мышей. Тут Щукин молвил, что может быть Настя не в курсе, но ему и собирать-то нечего. А из манатков у него только карманные шахматы и книжка «Жизнь двенадцати цезарей».

Хозяйка квартиры смотрела на Щукина мрачно, исподлобья, подперев голову ладонями.

— Вот вы, Анастасия Георгиевна, наверняка эту книжку не читали, — говорил Щукин. — А если б прочли, то узнали, какая все-таки сволочь был император Нерон. Я вам даже больше скажу: хуже самого поганого мента. Хотя местный мент самый злой в мире, и хуже украинского, уж вы поверьте.

— Вы мне, Щукин, зубы не заговаривайте, — сказала Настя, шлепнув ладонью по столу. — Убирайтесь-ка лучше вместе со своими шахматами и цезарями ко всем чертям, пока я полицию не вызвала!

— Примерно такой исход событий я и предвидел, — констатировал Щукин тоном полководца, проигравшего сражение.

Тут Настя заявила, что комнату она лучше вьетнамцам сдаст. Они хотя по-русски ни бум-бум и водку не пьют, потому что не могут ввиду природной слабости, зато тихие, все время улыбаются и платят вовремя. На что Щукин, как бывший советник, возразил, что водку-то они пьют, только настоянную на драконах. А платят от страха. Их так запугали, что они готовы платить всем подряд, лишь бы снова не война. И опершись о косяк, сказал, что уберется. Шахматы он возьмет задачи разгадывать. А книгу о цезарях оставит Насте на добрую память. С этими словами он бросил ключи на стол, и Настя услышала, как в передней, щелкнув, затворилась дверь.

Щукину было некуда идти, и он устроился во дворе у песочницы. Дул не сильный, но холодный ветер. Единственно, что хоть как-то прикрывало спину, был железный щит с изображением ребенка. Он обернулся. Ребенок полз на коленках, как собака, среди луга ярких опиумных маков, испуганно глядя на Щукина, а надпись гласила: «Все лучшее детям!» В Настином доме горели окна, кое-где мерцали экраны, где мелькала счастливая жизнь. Нестор застегнулся, натянул на голову капюшон и попытался рассуждать системно, как на фронте. Пропали паспорт, дневник, его выгнали из квартиры. Это плохо. Зато жив, и это хорошо. Вот осталось пятьдесят рублей, и это еще, куда ни шло. Руки-ноги целы, значит, есть свобода передвижений, тоже плюс. Минус в том, что плечо все еще болит после ранения в Приднестровье. Особенно в непогоду. Вот как сегодня.

После полуночи ветер утих. Щукин засунул ладони в рукава, поджал под себя колени, после чего его перестало знобить, и он незаметно уснул. Ему сразу же приснился дивный сон, будто он в старом зале, и сверкают люстры. Вдруг объявляют, что Нобелевская премия по литературе присвоена неизвестному доселе автору, Нестору Щукину. Господь милосердный, думает он во сне, да ведь это никак не меньше миллиона! И Насте хватит, и кредиторам, и мяснику, и сумку с «Явой золотой» искать не надо, пусть ворье подавится! Гости аплодируют. Нестора просят к микрофону. «Ваше Королевское Величество, уважаемые члены Нобелевского комитета, дамы и господа! — начинает он. — Мог ли я, советский офицер запаса, потом наемник, а ныне простой торговец сигаретами, мечтать, что окажусь в самом Осло, где будет замечен мой скромный труд «Записки Щукина!»»

В этом месте Щукин, к сожалению, проснулся.

Настя в платке поверх тертой шубки протягивала ему сверток, в котором был свитер ее бывшего мужа. Но Нестор отказался его взять и высказался в том духе, что хотя он нынче человек без адреса, самолюбие его уязвлено до последней степени унизительной крайности.

Тут Настя не выдержала и воскликнула, обращаясь даже не к Щукину, а в темноту, словно за ней была не помойка, а сверкающий зал в Осло, полный наряженного народу:

— Нет, люди, вы посмотрите на этого охламона! За комнату не платит и еще обижается! Берите теплую вещь, вам говорят! Пока не передумала!

Нестор развернул сверток, понюхал свитер и сказал, что от него пахнет казармой. Этот дух даже химчистка не берет. Он похлопал себя по карманам, достал сигареты, закурил. Настя обозвала его чертовым упрямцем, но не ушла, присела рядом и поближе к Щукину, укутавшись в платок. Окна в домах гасли одно за другим. Люди, насмотревшись телевизора, укладывались спать. Нестор вспомнил про узенькую тахту в Настиной квартире, про ковер с оленями на стене, про наволочки со штампом МПС, пахнущие карболкой, про тяжелое, ватное и почему-то всегда чуть влажное одеяло, которое он любил натягивать до подбородка, и ему стало грустно.

Вдруг Настя сказала в пространство о том, что, дескать, вот как в жизни бывает. Живет мужчина рядом, день живет, неделю, месяцы, и понемногу привыкаешь к нему, как к коту, на что Щукин обиженно возразил, что кот хотя и чистоплотное животное, но жрёт безмерно, чем нисколько на него не похож. И зачем Насте кривить душой?

— Гай Юлий Цезарь тоже кривил, за что его и зарезали у дворца, как свинью. Вы, очевидно, о другом думали, Анастасия Георгиевна, но нечаянно съехали на кота?

Вообще, о другом, — успокоившись, согласилась Настя, — я думала о нас с вами. Вот если вы, Нестор Иванович, не дребездите, и вас вправду обокрали, денег с вас я нескоро получу. С другой стороны, люди мы одинокие, и каждый из нас томится печалью неутоленного сердца.

Щукину показалось, что о неутоленном сердце он уже слышал в каком-то сериале.

— Что касается меня, Анастасия Георгиевна, то я томлюсь не столько печалью сердца, сколько желудком.

Настя на некоторое время уважительно умолкла, перебирая кисти вязаного платка, ей всегда нравился голодный мужик. Голодный мужик, хотя бывает зол до свирепости, довольно отходчив, а в перспективе ужина легко приручаем. И заглянув в синее лицо квартиранта, она сообщила, что после его изгнания кролика разморозила.

Щукина, как и ожидалось, сразу заинтересовал проект с кроликом. Он сказал, что видел данного кролика в морозилке, и знал, что она его собиралась на Пасху разморозить, но до Пасхи было еще далеко, даже Пост не начался. Стоило Щукину представить тушеное розовое мясо, лицо его свело судорогой, и рот наполнился слюной. Он даже сплюнул, чтобы избавиться от видения, и снова закурил, хотя и не хотел.

— К вашему кролику я не смогу прибавить даже хлеба батон. У меня, правда, сохранились целых пятьдесят рублей, но булочная уже закрылась.

— Тогда хоть пива купите, — сказала она. — Как раз бутылки на три хватит. В ларьке всю ночь дают.

— Вам же с утра в депо?

— Завтра выходной, — сообщила Настя гордо. — Я со сменщицей договорилась. Хотя после нее мойщики никогда вагон нормально не моют. А кому нравятся грязные трамваи? Вот вам, к примеру, нравятся?

Поздний ужин задался, и Нестор в трениках прапорщика и его тапочках, наслаждался теплом кухни, обсасывал ребра кролика и приговаривал:

— Волшебная еда! Такую еду, Анастасия Георгиевна, могли подавать лишь в Риме при императоре Августе.

— Откуда вы все это знаете? — спросила Настя, ковыряясь в зубах ногтем и допивая пиво.

— Прочел у Плиния Старшего. В ту пору закуски подавали на миниатюрных галерах, которые плавали в фонтане. Гости возлежали вокруг. Захотел закусить, дерни за веревочку. У вас случайно нет фонтана?

— У меня есть ванна, — строго сказала Настя. — Или вы уже передумали? Если передумали, то я не обижусь, вы не думайте!

— Нет, нет!.. Но, может, сначала вы?

— По отдельности с мужиками я уже пробовала, — со знанием дела отозвалась Настя, расстегивая халат. — Потом начинаются сюрпризы.

— Не понял…

— Вдруг вам что-то во мне не понравится? А?.. Чего молчите?

— Мне в вас, Анастасия Георгиевна, все нравится, — сказал Щукин, неотрывно глядя на белое тело женщины.

— Это с непривычки, — объяснила Настя. И проведя пальцами по стриженой голове Щукина, ушла раздеваться.

Нестор снял трусы, повесил их на крючок для мочалки, отодвинул занавеску у ванны и восхищенно заметил:

— Даже не знал, что бывают такие водители трамваев! А то напялят на себя шмоток, а что там, под шмотками, сразу и не разберешь…

Утром молча, не глядя друг на друга, жарили яичницу, потом пили чай. Нарушив эту застенчивую тишину, Нестор изрек:

— Должен признать, что ты женщина замечательная. Такие гетеры бывали только во дворце кесаря Калигулы, хотя он их не очень уважал, поскольку был еще и пидором.

— А кто такие гетеры? — заинтересованно насторожилась Настя.

— Ну, это вроде придворных купальщиц.

— Ага, ага…

— Сам удивляюсь, как это за целых шесть месяцев я тебя не разглядел.

— Это комплимент? — спросила Настя, счастливо смеясь и вытирая руки о кухонное полотенце.

— Наподобие, — сказал Щукин, тоже силясь улыбнуться.

Ему вдруг захотелось сделать для нее что-нибудь значительное. Например, если б остались деньги, сбегать к ларьку, купить шоколаду. Или починить кран в ванной. Или, больше того, покрасить окна и переклеить обои. А потом лечь на диван, закрыть глаза и ждать, пока Настя не подкрадется и не поцелует, как ночью. Но вчерашнее несчастье, когда рухнули последние надежды хоть немного заработать, раздать, наконец, долги и зажить по-человечески, камнем лежало на душе, не давая расслабиться. Щукин наблюдал за движениями Насти, как ловко она расставляет тарелки в сушке, подметает линолеум, и пытался разгадать, зачем она, уже выгнав его вчера, снова пошла искать. Засовестилась? Пожалела? Или влюбилась? Хуже, конечно, если влюбилась. Нестору не хотелось связывать себя никакими чувствами, и любви женщины он боялся не меньше, чем своей, хотя уж, признаться, никого после смерти жены так и не полюбил.

Покончив с уборкой, Настя уселась напротив Нестора, привычно подперев голову ладонями, и он сказал, что ему пора.

— Если насчет комнаты, даже не думай, — забеспокоилась она. — У тебя и так неприятности. Считай, что не должен ничего. И вообще… остался бы… если хочешь…

Щукин надел куртку, натянул на голову шерстяную шапку и погладил Настю по щеке. Он вроде бы впервые заметил, что глаза у нее не серые, как ему раньше казалось, а голубые. Как у куклы Барби. Только живее и выразительнее. Данное наблюдение ему также захотелось занести в дневник, если б его не украли. Настя махнула рукой, опрометью выбежала в свою комнату, вернулась с конвертом, вытряхнула на стол купюры, пересчитала.

— Вот, почти десять тысяч рублей, все, что у меня есть. На Турцию копила.

— Тогда я знаю, что мы сделаем, — сказал Щукин.

На вокзале они увидели рекламу, сверкающую, как новогодняя елка. Надпись гласила: «Друг! Выиграй поездку в Бразилию, страну, где растет табак для «Явы Золотой!»» До посадки оставались минуты, и Щукин разглядывал витрину. Он сказал, что чем его в особенности удивляет данная местность, так это тотальным враньем. Никто ничего не выиграет. Это факт. И табак для этой «Явы Золотой» растет не в Бразилии, а в Болгарии.

— Будто бы у вас на Украине не врут, — счастливо смеясь, возразила Настя.

— В Одессе, — строго поправил Нестор, подняв вверх палец. — У нас шутят. А это не одно и то же.

…Тело Щукина, которое лежало в тамбуре посреди лужи крови, нашли под утро, когда бригада машинистов осматривала вагоны перед выездом из депо на маршрут.

Щёлкино, 2004

отрывки из книги «Не уходи»

изд-во Franc-Tireur USA, 2015

НЕ УХОДИ. Я не виноват, что по-другому вижу мир. Время едино, но моя жизнь короче: не уменьшай ее своим уходом. Я был рядом, когда тебе не спалось. Делил с тобой тушенку. Напевал песни. Терпел, когда ты выл от страха и боли, пил и курил. Согревал, когда холодно. И даже… даже разрешал потрогать за хвост!.. Остановись, у тебя ведь никого больше не осталось… Ну, хотя бы оглянись на прощанье… Куда ты?..

ПОЛУОСТРОВ

свидание с крымскими снами

Как-то в глупых девяностых швартовщик Петя на флоте служил, хотел жениться первый раз, позвал друга-украинца по прозвищу Драндулет на смотрины. Приехала родня невесты из Черновцов.

Фоткались «Зорким», считали расходы в столбик, горилка, закуска.

Внесли порося.

Один из дядьёв сунул поросе в жопу нож, говорил тост по-украински, а Драндулет Пете переводил.

Значит, типа, велика мать Украина, много в ней чудных мест!.. Кумы кивают: так, так, добре!.. Но есть город особенной гордости! За наш Севастополь!

Все чокаются. А Петр вдруг швырк вилку в оливье, щеки багровы.

Драндулет толкает его под столом: кончай, земеля! А он – весь в струнку, как на поднятие флага, бескозырку на макушку: я за эту херню пить не буду!.. Какой еще ваш город?!.

Дядья и кумовья замерли: может, скажете еще, товарищ старший матрос, что и Крым не наш?.. Усраться и не встать!..

Пьяный Петя орет: да любой мудак знает, что не ваш! Наш он!.. То есть, стоп! Он в смысле советский, но по сути правды дела жизни — наш!.. Коля, прошу, не надо!.. Оксанка, погоди!..

И всё расстроилось.

Она была беременна, и потом все равно родила сына, Высыля.

Петя до сих пор тоскует по Васылю, кличет Ваською, и с каждой халтуры, тайком от теперешней жены, деньги ему шлет.

А как по телеку зарядят про Украину, надирается. Мы, говорит, всё, что могли, просрали. Крымнаш, аннексия, оккупация… Все психи и дураки, и мы, и хохлы, — дали себя опустить и живьем по сердцу резать.

МОРПЕХА

Дембельнулся Петр Гаврилыч из морской пехоты, стал в порту швартовщиком, отсюда и прозвище его последней жены — Морпеха.

Маруся на рынке рыбой торгует. И после стаканчика перцовой под хамсу способна выпустить переживания женской души.

Они и сами наружу рвутся.

Если поставить камеру, крикнуть «Мотор!» — все могло выглядеть короче и нагляднее, чем рассказывает подвыпившая Морпеха подельницам, нервно прикуривая одну от другой.

Итак, значит, Гаврилыч с проституткой Камбалой, Лялькой, то есть, выпивают на берегу Татарки, красивого залива с дурной репутацией.

Здесь так и говорят: на Татарку? Значит, с бабой.

Выпивают они под шашлык в полном удовольствии. Но после слов «Лялька, заголись, что ли, очень тебя прошу», перед ними вырастает женщина-водокачка — Морпеха.

Лялька не будь дурой сбегает.

Маруся заставляет мужа для порядка помочиться на костер, что у него не сразу получается. Сначала из-за стояка, потом от страха.

Семенит по берегу бывший молодой мичман Петя, а ныне старикан Гаврилыч, сухонький, как морозец, за ним жена с палкой.

Прости, Маруся, не знаю, что на меня нашло… Не звезди! Эта шлюха на тебя мудака и нашла! Убью суку, и срок отсижу! Сколько Камбала с тебя взяла, отвечай, засранец?.. Просила триста… А кура, а конфеты, а коньяк?.. Конфеты сама принесла!.. Гонишь!.. Нет, честно, Марусь, не бей тока! … Ах, ты уёбок!.. Я на рынке целый день отгоняю мух от рыбы, и ради чего!.. Ты, Маруся, рыбам жабры красишь, все знают! Докрасишься!.. А как, по-твоему, продать лежалую?! Эх, Петька! Думала, ты человек! Думала, похудею, купим тебе костюм, в Ялту съездим!..

Стоят, опустив головы.

А на хрена нам Ялта, Маруся?.. Может, там ребеночка бы сделали… Так не получается, сама знаешь. Два года дубль пусто…

Морпеха смотрит на прибой.

Тогда и жить на хера?

Снова трогает, и уж почти бежит.

Топай к своей Камбале!.. Марусь, да ты чего? Мы просто загорали!.. Ага! А то! А это, как ты считаешь, что?..

Сует под нос швартовщику женское белье.

В трусах она бы не сбежала!..

Морпеха толстая, но передвигается шустро, как самоходка на гусеницах.

Гаврилыч догоняет, трогает за плечо.

Отвали на хрен, козлина!.. Марусь, а Марусь, тут в Симферополе пацанчика отдают. Боялся сказать…

Морпеха замирает машинально, смотрит, не мигая.

Трендишь, чертов хрыч?.. Не, Марусь, по чесноку! Хочешь, дома фотку покажу… Темный, как ты?.. А глазки, небось, тоже блядские?..

Дык-от белобрысый, Маруся, знаешь, как вологодские. Но глаза карие, как у тебя. Он в доме ребенка, у него даже имени еще нет… Петя, так это ж! Столько мечтали!.. Ну! Не плачь тока! А Камбала — это ж так, пустое, забудь… Можно уж по такому случаю. Пошла она! И ты значится, не против, котенок?.. Дык я же тебе и предлагаю, Марусь!.. А когда взять можно?.. Ептыть, да хоть завтра!..

Обнимаются.

Да не плачь ты, дура!.. Ох, дура дурная, ёкарный велосипед!

Гудит ветер, плещет прибой.

Петечка, а ну, возьмем мелкого, жалеть потом не станешь?.. У тебя же где-то сын есть… Я?! Васька взрослый уж, в Севастополе… А этому я тут даже коляску присмотрел! У Коваленков… Так у Коваленков розовая же осталась, девчачья… Ну, и что? Хотят полторы, за тысячу сторгуем.

***

Раскладываешь ли ты сельдь с лучком, добрый друг, в данный понедельник жизни твоей. Обдираешь ли батьку-леща. Откупориваешь ли белопенное. А подумав, и водочки?

Тебе не требуется оправдание. Никакое и никогда.

Вот миновали наши первые жены и советская власть, и всего стало завались, только плати, — и мы были потрясены: где же большевики раньше прятали столько рыбы в рыбной державе, и на кой ляд разбавляли пиво? Это ведь всего лишь ячмень плюс вода, копейки!

И что же теперь?.. Пива залейся, закуска в холодильнике. А тянет чего-то за сарай, во двор, в тенёк. Вроде как уютнее.

Эстетика второй империи: по паре кружек, рыбки соленой, да по сто водочки – лишь бы не заводиться.

И уж поговорить…

ТАКИЕ ЖЕ, НО ЧУТОЧКУ ДРУГИЕ…

Если по Ярославке поехать в сторону Ростова Великого, то от Борисоглебска до деревни Давыдово уже недалеко.

И первой бросится в глаза церковь, что сидит на горе.

Это храм Владимирской иконы Божией Матери. Рядышком летний лагерь аутистов.

Кто имеет в доме ребенка-аутиста, отлично знает, о чем идет речь.

А среди прочих детских хворей, как на грех, ментальная инвалидность в Минздраве считается чуть ли не на последнем месте.

Чиновникам Минздрава дела нет, а отцу Владимиру Климзо – есть. И жителям Давыдова тоже. А также – деревенским пацанам, что помогают волонтерами.

Дети-аутисты приезжают с матерями.

Прямо с утра зарядка, а после завтрака послушания. Они собирают смородину, ворошат сено, сгребают его в стожки, чистят денники в конюшне, складывают дрова в поленницу. И всегда рядом духовник.

Им даже устраивают настоящее ночное с костром, картошкой и песнями.

В одном из таких походов Катя Соловьева сделала фотографию на закате. По-моему, гениально.

Пони, на которого улегся мальчишка, зовут Депеша.

Посреди России, которая здесь тоже чуточку другая…

ссылка

СМЕЛЫЕ ЛЮДИ

СМЕЛЫЕ ЛЮДИ

Если кто-то не поправит, первый телевизор в Москве объявился на Колхозной, в магазине с таким названием, что без поллитры не выговоришь: «Главэлектросвязьсбыт».

Его выставили в витрине, полторы тысячи рублей. То есть треть цены «Москвича».

Экран 10х13 показывал нечётко. Потому что нечеткий же сигнал шел из Шаболовки. А звали его Т-1.

В 1948 году мало кто мог такое купить.

А спустя год, что ли, стали продавать уже «народный» КВН-49. Экран тоже как открытка. Но изображение чёткое

Водяные линзы к нему заливали дистиллированной водой из аптеки. А через линзу картинка увеличивалась до 13х18, — уже кое-что.

КВН выпускали военные, — и назвали по фамилиям конструкторов – Кенигсен, Варшавский и Никольский, — поэтому служил он надежно.

Но из 49-го я мало что помню. Кроме плюшевой кошки из ленд-лиза, которую таскал за хвост по двору. Пока не отняли. У нас в коммуналке телевизора не было. Дед, — хотя и мог его позволить, — каждую копеечку экономил на стройку дачи.

Телевизор стоял в квартире соседа-прокурора, дверь напротив нашей. И сын его, немалый оболтус Андрейка, пока отец на работе, звал к себе…

Какой убогой была наша жизнь до телевизора!

Ну, ходили подсматривать в окна Палеонтологического музея: там очищали кости мамонта. Ну, воровали мороженое. Ну, поливали прохожих из насоса. Мелочи всё это.

А вот КВН! Андрейкина мама, тетя Нина, усаживала нас на диван, давала каждому по конфете «Мишка на Севере» и по печенюшке «Красный Октябрь», включала голубой экран. И мы смотрели «Чапаева», «Смелые люди». В конце – чай со сгущенкой.

Прокурора взяли в 52-м, за год до смерти Сталина.

Адрейку с тетей Ниной куда-то переселили. А их трёшку превратили в коммуналку.

Там поселился рабочий Донского крематория, водительница троллейбуса с ребенком, фронтовая вдова. И еще один мудак с красным носом и свинячьими глазками. Из соседнего подъезда. Мы его дразнили мухомором, а он грозил кулаком.

Он, кстати, в 56-м отчего-то повесился.

Но всё равно перед глазами стоит другое. Эта уютная столовая, запах натертого паркета, воланистые партийные шторы. Стол под кружевной скатертью. А посередине хрустальная чаша, полная, — о, Боже мой! – конфет, печенья и соломки к чаю!

И таинственное мерцание экрана, что показывал другую жизнь.

Конечно, мы верили, будто всё, что на экране, было на самом деле.

ЧИСТЫЙ ПЕРЕУЛОК

Какую Россию мы затолкали вглубь себя, и редко показываем детям, стесняемся, — Бог весть…

После соловьиных переливов бардов, старший товарищ мой, газетный волчара, допив стакан, клал на колени шестиструнку, строил на семь.

Шесть это испанское, приговаривал. А семь — вот русская душа.

И не пел — выдыхал, выкрикивал, ударяя по струнам и тараща глаза: «Я был батальонный разведчик, а он писаришка штабной. //Я был за Россию ответчик, а он спал с моею женой».

С таким радостным изумлением, — как будто родной берег показался вдали, — балдел то ли от песни, то ли от себя.

Это были городские баллады Охрименко.

Они возвращал нас во дворы той Москвы с ларьками «Пиво-воды» и ментами в белых кителях. Когда пели под гитарёнку с карандашом под грифом и переводной русалкой на деке.

Пели инвалиды в электричках под гармонь, вкатывались в вагон, тележки на подшипниках: подайте, друзья, сколько может!

Эти горькие и смешливые песенки от Чистого переулка катились по Москве и всей стране. Про «ГамлЕта», который ходил с пистолетом. Еще «Жил-был великий писатель, Лев Николаевич Толстой», и «Отелло, мавр венецианский».

Заставить людей улыбнуться и подпеть, или вдруг заплакать, может лишь очень точный текст эпохи.

https://www.youtube.com/watch?v=_ZZmX95NHag

Вот здесь Алексей Охрименко сам поёт, и много чего интересного рассказывает о компании своих соавторов, Сергея Кристи и Володи Шрейберга.

НЁНОКСА

НЁНОКСА

Нёноксу, и вот эту улицу, что выводит к усолью, — соль тут раньше варили, — стоит раз увидеть, и будет потом сниться.

Чистый Брейгель. А ведь земля Архангельская.

И будто ты снова только из автобусика вылез, — в рюкзаке и ботинках на рыбьем меху, да в сугроб, — а ночами здесь все 30. И скорей в теплую избу греться. А там бабушка Дарья наполняет твою душу настоящей речью. Русской речью. Кто владеет этим инструментом – тот барин.

И ничего не страшно, — дома ли, за границею. И пусть кличут меня на Москве кто русофобом, кто русофилом. Шли бы к хренам!.. Да, вот так их – пусть идут-поют!

Потому что не дивно ли, — как кто задумает писать ли, ставить пьесу о русском севере, — будто звук выключен. Или даже есть звук, ну, матерка припустят. А где живая речь?

Бабушка Дарья на это сказала бы: а чё им? Не говорят по-русски, так, бузяндают!

Вспоминаю деньки в ее избе, тоскую по говору, как по живому роднику.

Дарья Трифоновна, ну, расскажите!.. Да, отстань ты, бёздна!.. Привязалси!.. Белой лучше-кы собе налей! А у меня сёдни шти. Не приучен? Кто богатый, в шти барабули (картофель) не ложить, одно мясо, а мы-от барабулю, не гордыя, и делаем на пахтанье (пахта). И то завтра алилюшки напеку.

Раньше-то обыдельники пекли, их и щас пекут, на Нёноксе выблядками зовут. Делали их на кислом молоке. Или на кефире по-нонешнему. Но всё лучше, чем в войну, из клевера алябанов наляпают, да на железину…

А вот еще у вас такие пироги с рисом?..

От-ты тупой валенок!.. Пироги!.. Башкеты!.. Эт делают очень сдобный башкет, россыкают пластину, кругом загибают, в середину ложат мясо и рис, варят, а потом это коркой закрывают и режут кусочками…

У нее внучка с подругой тогда ночевали. Утром автобус, и в путь. Шли провожать.

Дарья глядела с остановки: денежку им всё, денежку дай, а девки безгодки, молодые ишшо работать, не то што мы с 14 годков… Ох, бёздны! Да што я в 16 и вышла. Зазря тогда не цоловались. Приде жоних невесту цоловить – вот и белила. На белила тебе даё, приговариваё: за поцолуй-от! А девки, куда ж они в метель? Ахти мне с них!..

Держу я говор ее в тайниках души.

Как сбережение.

ссылка

ПТИЧКА

Про Птичку на Калитниковской всякое говорили.

И зверье мучат, и обманывают, и всякую выбраковку суют, и рыбок не жалеют, и котов красят. Ну, в том тоже правда есть. Московская алкашня ради выпивки шла на всё.

Но для меня Птичка, Птичий рынок на Таганке, место сокровенное.

Последний раз перед самым выселением его за Кольцевую, двинули мы туда с сыном. Ходили по рядам зачарованные.

Мы жевали последнее советское эскимо. И я ему рассказывал: как давно, скопив 4 рубля, впервые двинул сюда на Таганку. За голубем.

Тогда голубей по всей Москве держали.

И дядя Миша тоже.

Дядя Миша вообще-то не пускал мелких зырить на свою голубятню. Он от войны был грубоват, резал немца, остался без ноги, сидел и в Германии, и в Сибири; жилось ему тяжко. А тогда все у всех воровали. И у дяди Миши голубей тырили и ели.

Понесли мы птицу с Таганки к нему на Шаболовку.

Осматривает: глаза мутные, хромает. Закурил: четыре рубля, говоришь?! Хэ! Хорошего сизаря и за двадцатку не купишь.

Оставил у себя, стал лечить, подобрал ему голубку.

Многое из своего неряшливого, медного детства, похожего на книжку-раскраску с танками и флагами, мне хочется забыть.

Хочу, да не могу. И дядю Мишу не забуду.

Выпускаем?.. Ага!..

Клетку настежь: па -а-шли, род-ны-я!

Ф-р-р-р-р – по всему небу!

А он, голову задрав, что кепка долой, кричит, чисто как пацан: атас, атас, милые! И два пальца в рот. Никто так не свистел, оглушительно, с переливами.

Его безо всякой Лубянки оговорили свои же. Сунули масло в шкафчик раздевалки на маслозаводе, сказали, упёр. Из-за комнатки его. На последнем этаже. С видом на башню Шухова.

Он вернулся, когда Гагарин с Титовым полетели, весь в наколках, глаза ситцевые.

Его голуби больше не кружат надо мной.

Даже в снах, где всё окрашено в зеленое и охру.

Есть другая Москва. Похожая на красивую девчонку, которая мне все время на танцах отказывала. Что танго, что твист. И сейчас бы, чую, отказала, да не зову.

Был город в чистой, стираной под синьку рубахе. «Приму» курил.

Стал в смокинге с бабочкой, того и гляди — сигару предложит.

Голубятен в нем наперечет, а птиц и того меньше. Полсотни ястребов гнездятся под крышами, а они ведь питаются голубями.

Такие дела.

Голуби живут лет 15-18, строго парами.

Они не изменяют друг другу.

Пока один не погибнет.

В Кармиэле ветер вроде не сильный. Но в окнах завывает так, будто буря. Конкретно воет.

Иногда от этого даже уютно: пледик на ноги, стаканчик пропустил и можно помечтать о женщинах твоей жизни.

Но иной раз не очень-то.

Так же выло в Заполярье, под Дудинкой, когда мы пережидали пургу в одном из балков, выстроенных в виде круга.

Чтобы не заблудиться.

Потому что из-за снега еще и ни хрена видно.

Можно выйти отлить и потом не найти общагу, и удалится в тундру-матушку на вечный покой.

Как в космос, если не привязан к кораблю.

Над балками висела круглосуточная ночь

Мы послали человека за водкой до пурги. Он думал, проскочит и вернётся. Но теперь мы понимали, что не рискнет обратно: сплошная пелена.

Никаких мобильников не было еще и в помине.

Гонца могли обратно привести собаки, но он пошел без собаки, пешком, типа в сельпо, километра четыре.

Старая лайка Маруся осталась с нами.

Так что развели спирт из НЗ и строгали метровую тушу тайменя.

Стружку рыбы опускали в макало — дикую смесь уксуса, горчицы и всяких перцев. И закусывали.

Долганец, из охотников, трескал тайменя сырьем, даже без соли. А потом запел. Пел он про то, что видит: то есть, про спирт в стаканах, про рыбу и про нас.

За гонца мы не волновались, поскольку в магазине он наверняка уже отоварился. И даже, возможно, припал к горлышку вместе с буровиками и шоферней.

Зачем я это написал?

Да просто вспомнил, глядя на Галилийские горы.

Вспомнил, и всё.

Это такая херня, что если в голову залезет, обратно вылезать долго не хочет.

ссылка

ПИРОЖКИ С ЛИВЕРОМ

ПИРОЖКИ С ЛИВЕРОМ

Это было наше спасение от бурчания в животе.

От ватного языка из-за крутых папирос или махорки.

От собачьего нюха — потому что не есть, а жрать хотелось всегда…

В одной своей книжке я уже пропел им оду, пирожкам с ливером. Там тетя Зина.

А и вправду пирожочниц мы знали по именам. А они – кто на что горазд!

Одних война озлобила, безмужичье лютое, пальцы, стертые на стиральной доске. Еще вонь от хозмыла в коммуналке, рано улетевшее девичество. Эти бабищи только при одном виде тебя, дрожащего, в жалком пальтеце, в ушанке солдатской без звезды, гнали прочь с отборною бранью. Из-за 4-5 копеек.

Но часто бездетные женщины жалели пацанов, угощали просто так.

Дух от пирожков на морозе – это нечто! Только завернул за угол – сразу духмян, аж ноздри сводит. Новослободская, Таганка, Парк Культуры, на рынках, у любого метро.

Из чего их пекли? А черт-те их знает!

У нас во дворе на Большой Калужской пирожки ливерные звали орскими, старогородскими, да один хрен.

Вроде на мясокомбинате все потроха в дело шли, кроме лёгких коровы. Выбрасывали или собакам. Вот и начали делать, чуточку печенки, да кишок молотых, да перцу черного. Ух!..

Девчонки соседские мелочь у родителей просили. Родители не давали — попрошайничали у прохожих, за что бывали пороты нещадно. Стыдно считалось просить.

Но мы не жертвы голода и не только охотники за пирожками орскими.

Мы звезды послевоенные, ярче нас и не бывает. Вот мы кто.

Потому что светят лишь те, кто честен. У кого правда в душе. Хотя бы о себе.

Кто еще на родительские дни за оградки заглядывает, траву подрать, водочки плеснуть в стакашок, своих вспомнить.

Мы – последние люди этой земли – и хоть в глазах скорби через край, но больше интереса и удивления. До сих пор так и стоим за ливерными.

А вы ищете, кого снимать в кино.

Да вот они мы.

ОКНА

ОКНА

Окна деревянные кое-где в России еще дышат, потому что живые.

И продолжают жизнь за окном.

Такие рамы пропускают звуки. И оттого слышно: ветер ли поднялся, хлопает калиткой, белье треплет. Или кусок жести, которым плохо забили дыру в сарае, бьется и звенит с шипением. Как гонг за кулисами.

А чучело на огороде так раскрутит, страшно смотреть.

Окна детства были как граница между мирами: тут натоплено, пахнет молоком, рафинад в сахарнице, Пушкин на столе. Там -осень темная, поздняя. Или уж зима?

Замазка продавалась в пачках. Мама брала отцову стамеску, ловко пускала фаску между стеклом и деревом.

А на плите уже булькал клейстер из крахмала. Бумаги не хватало. На елочные флажки и цепочки наборы покупали.

Чаще резали газеты на полоски, только чтобы фото вождей не попались, клеили щели.

И наконец, мама укладывала вату между рамами. Медицинскую берегла, брала тюфячную.

Битую елочную игрушку в платок, да молотком, вот и блестки. Клали игрушки елочные. Или Деда Мороза из папье-маше, который так и сидел между стеклами до весны.

Смотришь через такое окно синим вечером, и кажется, будто сцена с раздвинутым занавесом, и вот-вот начнется представление…

Да вот уж, если слышите, второй звонок…)

ссылка

ОНЕГА

Бормочу, то дождь, то солнце за окном, вот какой декабрь в Галилее.

А тянет нынче, — всегда тянуло! — на руссский север.

Земля Архангельская – лучшее лекарство для замордованного городом человека. Для очищения его ума, души и сердца, —

от тотального морока, сытых рож за заборами, от зла властного.

Прочь от места, где страна уходит из-под ног, — на Онегу, в Каргополь, в Саунино.

Пить травяные чаи с пирогами калитками. Слушать русскую речь с кучей слов незнакомых, но ведь родное наречие.

Говор этот плавный дает такую силу, такую веру, что хоть на костылях придешь, в угол костыли.

Онега подо льдом лишь кажется тихой: летом норовиста, удивительна приливами-отливами. Это сейчас притворилась каменной, изумрудной,- и дремлет…

Так что не по ресторанам и пустым тусовкам, не по Рублевским дворцам грущу.

Печалюсь по этому снегу: пригоршню наберешь, утолит жажду, умишко охолонёт, прополоскает, как белье в проруби.

По колокольному звону на сто верст.

По поленьям в печи.

По именам онежских притоков — Кодьма, Кена, Икса, Кожа, Волошка …

ДУРАК

Друнов и Нечаев закусывали, чем Бог послал, и делили Сорокину, которая уходила от Друнова к Нечаеву.

Вдруг мобильник запел «Любо, братцы, любо», Дрюня вскочил, но поскользнулся на кожуре банана и ударился о пианино. Из затылка пошла кровь.

Допились, оценила ситуацию Сорокина, полная жопа!

Она наложила на рану женскую прокладку и вызвала неотложку.

Раненый слабо спросил Сорокину, зачем она от него ушла, вроде жили как люди…

Ты снова за своё? Ты же знаешь, что я люблю Нечаева. Еще со второго курса. И он меня любит. Правда, Нечаев?.. Правда. Но не со второго, а с третьего… Ага, ага. А тебя, Друнов, если не отшибло, как раз на втором выгнали, и ты пошел музыкантом в кабак. А мог стать, между прочим, технологом молочной промышленности. Как мы с Нечаевым. На хрена тебе джаз?

Дрюня хотел объяснить, что может и ни к чему, но если он долго не играет, звуки колют его изнутри иголками.Но вместо этого попросил, чтобы жена не ходила к нему на могилу. Он не хочет, чтобы они с Нечаевым глумились над его останками.

Дурак ты, Дрюня! Все сидишь над клавишами, а в жизни у тебя даже помереть по-людски не получается.

Пока ему накладывали швы, Дрюня смотрел на жену снизу вверх.

Он заметил, что возле глаз Сорокиной легли морщинки.

И еще пару седых волос в завитке.

И только бюст жены нависал над миром неизменно и гордо. Некогда открытая Дрюне круглосуточно, как ночной магазин, а ныне неприступная крепость.

Дрюня закрыл глаза, и стал думать, что хорошо бы теперь завести собаку.

МОЙ 1984

Оруэлл, сочиняя свой «1984», понятия не имел, как мы будем жить. Весело и без затей.

В те январские календы мой сосед по коммуналке Герман, философ, на фоне «Критики чистого разума» и тупых студентов, пропил заначку, заложил ковер и стал просить у жены.

Дело шло к вечеру, на кухне. За окном шел желтый снег.

Молоденькая толстушка, из его студенток, лепила пирожки. С мужем на вы.

Дай трюндель, Маша, получка в среду… Идите на х@й, профессор!.. Не жмись, у тебя же есть! Хочешь, скажу, где?.. Из маминых, что на стиралку? Б@дь, да ни за что!.. Я клянусь, верну!.. Ха. Ха.Ха… Ну, не будь жестокой, Манюня, душа горит! А потом мы могли бы, ну, это… А я говорю, уберите лапы! И у вас нос в муке!.. Дай денег, фурия!.. Может, на колени встанете?..

Герман поднимает на меня мутные очи и подмигивает.

И встану! А хули тут?.. Вы серьезно, профессор?.. Абсолютно!

Бухается на пол, очки на носу, простирает руки к переднику жены: дай трешку, фелица!.. Встаньте, негодяй! Костюм только из химчистки! И вы суть не на коленях. Вы суть на брюках… Точно!

Герман вскакивает, хватает ножницы, вырезает дыры в брючинах и падает на голые коленки, держа над головой лоскуты, как флаги.

Но это же английский твид! Я с вами разведусь, сволочь пузатая! Вот уж трёшка!…

Ух! Ах!.. Люблю, обожаю! Я в магазин, а ты за пирожками пригляди.

Небеса неотзывчивы и застегнуты на молнию. Коты непрестанно зевают и смотрят с прищуром. Собака будто сонная консъержка. День из окна отсвечивает на зеленом боку виски. Что-то булькает в кране, сверлят бетон за стенкой.

Март время меланхолии.

В марте нужно на что-то решаться. Как говаривал Кутузов, изменить диспозицию, ё хай ды!.

Временно или навсегда. Вот купить билет.

Иначе ничего не будет. Будут только матовые дни, кефир по вечерам и кино про то, как другие собираются в дорогу.

Тамбур бы сейчас запотелый, где пахнет карболкой, голые поля за окном, глоток из горлышка. И пусть откроет душу мне матрос в тельняшечке…

А тогда уж и я ему.

КИНО

КИНО

Тимка заикался, и поэтому играл лошадь Дон Кихота. Она молчала и ела овес. Но пришлось играть и Санча Пансу, когда актер заболел. Тимка знал роль наизусть, потому что любил Герцогиню — Варю.

На сцене он должен был сказать Варе: «Боюсь, как бы синьора дуэнья не подложила мне свинью по части моего губернаторства…» Но перед буквой «Б» его охватил ступор.

Герцог ревновал Варю, поэтому ликовал. Суфлер шипел.

Тимку, как свою верную лошадь, спас Дон Кихот: «Помолчи, друг Санча! Эта синьора дуэнья прибыла ради меня из далеких стран…»

Варя вышла за Герцога, дон Кихот пропал на чужой войне.

Тимка принял буддизм и вылечился от заикания.

На Камергерском он дул в раковину, а мальчик Ю Линь из чайной носил ему чай. Они курили травку и болтали по-китайски.

Твоя очередь затянуться, брат…Я уже вижу холмы. А ты?.. Да! Поэтому дракон и поднес Шигэмюиню поющую раковину. Гу-у-у! Ды-о-о-о!

Однажды перед Тимкой возник Дон Кихот в смокинге. Изо рта у него торчала сигара, как у обоих братьев Коэнов. Дон проскочил мимо, но вернулся и уставился на Тимку. Оказывается, после плена он стал продюсером.

И они взялись за картину о своей Москве, которой давно нет.

Первый эпизод снимали в театре. Тимка играл лошадь Дон Кихота.

Больше и сказать нечего.

Конецъ.