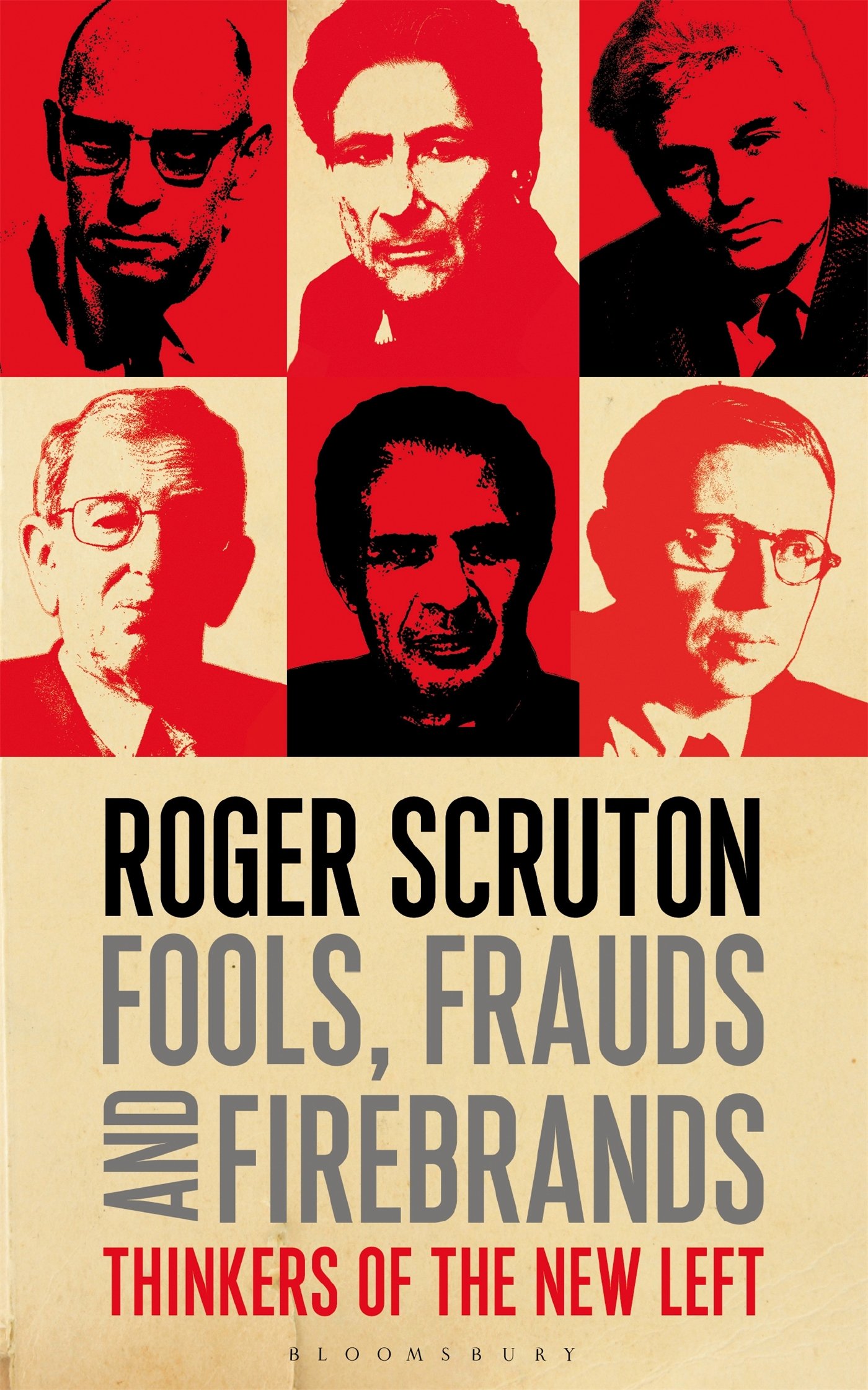

Роджер Скрутон — Сумма против дураков, мошенников и поджигателей

Sir Roger Vernon Scruton

1944-2020

Английский философ, специализировавшийся на философии эстетики и консерватизма.

Член Британской академии, член-корреспондент французской Академии моральных и политических наук

О том, что значит быть правым — в мире, где победили левые

«Слепая вера ведет радикальных левых от «схватки» к «схватке», вновь и вновь утверждая их в мысли, будто все, что делается во имя равенства, — это благо, и полная ликвидация властей предержащих приблизит их к цели. Они желают вырваться из испорченного мира, который их окружает, в чистую, но доселе неведомую сферу абсолютной эмансипации. Этот рывок в царство целей — мыслительный, и он никогда не будет повторен в реальности. Поэтому «революционная практика» ограничивается работой по разрушению, а ее адепты не имеют ни сил, ни желания описать в конкретных терминах, к какой же цели она ведет. Нас не должно удивлять поэтому, что стремление к непосредственному равенству до недавнего времени оборачивалось порабощением, нелепо описываемым в терминах эмансипации. «Освобождение», «демократия», «равенство», «прогресс» и «мир» — все эти слова на моей памяти никогда не произносились гражданами социалистических государств без горькой, иронической улыбки».

«Поскольку насильственное свержение старого порядка требует большей власти, чем та, на которой он покоится, левые революции всегда санкционировали уничтожение сдерживающих институтов, включая закон».

В Издательском доме НИУ ВШЭ вышла книга «Дураки, мошенники и поджигатели: мыслители новых левых» Роджера Скрутона — одного из главных критиков левых идей. IQ.HSE публикует главу, посвящённую преимуществам правых взглядов и мировоззрения над левыми — и о том, как трудно их сейчас отстаивать.

Для образа мысли левых характерна линейность, выраженная в их самоназвании. Те, кто называют себя «левыми», верят в то, что политические позиции и движения могут быть распределены слева направо, и что, если ты не слева, значит, обязательно справа. В то же время в процессе бесконечной кампании по запугиванию левые мыслители нашли способы сделать нежелательным пребывание справа. Как правило, они не дают никакого определения, что означает быть «правым», и не объясняют, почему национал-социалисты, фашисты и сторонники либеральной экономики должны быть включены в одну категорию. Однако в одном ясность есть. Однажды определив себя в качестве правого, вы оказываетесь за пределами любых дискуссий. Ваши взгляды неуместны, вы дискредитированы, ваше присутствие в мире — ошибка. Вы больше не оппонент, с которым можно спорить, а сумасшедший, которого нужно избегать. Это я ощутил на собственном опыте, как и все инакомыслящие, которые мне известны. Если книги правых и замечают рецензенты с левыми взглядами (а в академическом мире левые рецензенты — это обычное явление), то только для того, чтобы уничтожить их.

Казалось бы, тем самым левые берут на себя слишком много и должны четко обозначить альтернативу. Но, оглядываясь на блеклый ландшафт, который я имел возможность обозревать в этой книге, я вижу только отрицание. Отпускаются случайные замечания по поводу грядущей «эмансипации», «равенства» и «социальной справедливости». Но понятия эти редко выводятся из области абстракций или подвергаются серьезному анализу. Как правило, они не служат для описания воображаемого социального порядка, который готовы защищать те, кто их использует. Напротив, эти категории применяются только для отрицания. Они служат для осуждения любого опосредующего института, любой несовершенной ассоциации, любой шаткой попытки человеческих существ жить без насилия и с надлежащим уважением к закону. Это похоже на то, как если бы абстрактный идеал принимался специально по той причине, что воплотить его в жизнь невозможно.

Поэтому напрасно я искал в писаниях Хобсбаума, Томпсона, Бадью, Лукача и Адорно объяснения того, как должно быть достигнуто «равенство в существовании», защищаемое в их удручающих манифестах. Кто, что и как контролирует в мире абсолютного равенства? Каким образом удостовериться в том, что амбициозные, привлекательные, энергичные и умные не нарушат условий, в которые были поставлены своими пастырями? Кроме охоты, рыболовства и литературной критики из «Немецкой идеологии» нам не обещают ничего нового. А когда в текстах Адорно я нахожу, что альтернативой капиталистической системе является утопия, то могу только похвалить автора за честность, поскольку это просто другой способ сказать, что никакой альтернативы не имеется. Конечно же, вы можете переименовать утопию в «идеальную речевую ситуацию», группу в синтезе (groupe en fusion), генерическую процедуру (procédure générique) или даже фасцию, но за этими определениями ничего не стоит. Они обещают общество, где отсутствует все, что делает его возможным: закон, собственность, обычаи, иерархия, семья, переговорный процесс, правительство и институты.

В момент сомнения насчет социалистического литературного наследия Эрик Хобсбаум писал: «Если бы левые более серьезно думали о новом обществе, оно не стало бы от этого менее желаемым или необходимым, а сама цель противостояния текущему порядку — менее убедительной». В этом, по существу, и проявляется весь подход новых левых мыслителей.

Мы ничего не знаем о социалистическом будущем, за исключением того, что оно необходимо и желаемо. Но нам важно, насколько убедительна наша цель противостояния порядку, предложить альтернативу которому мы не способны в силу недостатка знаний.

Слепая вера ведет радикальных левых от «схватки» к «схватке», вновь и вновь утверждая их в мысли, будто все, что делается во имя равенства, — это благо, и полная ликвидация властей предержащих приблизит их к цели. Они желают вырваться из испорченного мира, который их окружает, в чистую, но доселе неведомую сферу абсолютной эмансипации. Этот рывок в царство целей — мыслительный, и он никогда не будет повторен в реальности. Поэтому «революционная практика» ограничивается работой по разрушению, а ее адепты не имеют ни сил, ни желания описать в конкретных терминах, к какой же цели она ведет. Нас не должно удивлять поэтому, что стремление к непосредственному равенству до недавнего времени оборачивалось порабощением, нелепо описываемым в терминах эмансипации. «Освобождение», «демократия», «равенство», «прогресс» и «мир» — все эти слова на моей памяти никогда не произносились гражданами социалистических государств без горькой, иронической улыбки.

Точно такой же результат отличает и «культурные войны», которые стараниями Грамши стали диванной версией революционной борьбы. «Работа негативного» и здесь преуспела в стирании лика унаследованной у прошлых поколений культуры, свергая ее памятники и блокируя все пути к умиротворению. Однако ничто не пришло на место этой культуры, кроме умеренного релятивизма Рорти и лицемерной враждебности Саида. В конечном счете результатом культурных войн стала навязанная политкорректность, средствами которой опустошенный ландшафт искусства, истории и литературы цензурируется на предмет остаточных признаков расизма, сексизма, империализма или колониального мышления.

Здесь я встречу возражение со стороны внимательного читателя, который скажет, что, критикуя отрицание у левых интеллектуалов, я сам только отрицаю. Может быть, резонно осуждать левых за то, что они предлагают только фантомы. Но какова реальная альтернатива им? В этой главе я обрисую возможное решение проблемы. Оно не будет исчерпывающе полным. Но этот ответ подойдет как введение в идеи, которые развернуто изложены мной в других работах.

Новые левые мыслители часто начинают свою критику социальных и политических систем с нападения на язык, которое является частью далеко идущей стратегии по установлению силы и доминирования во главе политической повестки и подразумевает обличение тех способов, которые служат достижению взаимного согласия. Новояз левых — это мощное орудие не только потому, что он стирает лик нашего социального мира. Он описывает реальность, которая якобы скрывается за поверхностным благополучием, и тем самым позволяет отмести последнее как обман. «Материальные силы», «антагонистические производственные отношения» и «идеологическая надстройка» Маркса, «господствующие эпистема» и «структуры доминирования» Фуко, «вынуждение», «генерические множества» и «процедуры истины» Бадью, «большой Другой» Лакана и Жижека, «овеществление» и «товарный фетишизм» Лукача — все эти специальные термины служат мистификации реальности и имеют своей целью отобрать ее у обычного человеческого разумения. Идея состоит в том, чтобы сделать социальный мир недосягаемым для политики. Нас приглашают поверить, что нет другого способа разрешения конфликтов, кроме тотальной трансформации, тотальной революции или, как сказал Профессор в «Тайном агенте» Джозефа Конрада, «разрушения того, что есть».

Поэтому первостепенная задача правых — спасти язык политики: вернуть в поле зрения то, что так энергично изгоняет оттуда жаргон. Только тогда, когда мы заново обретем естественный язык, мы сможем ответить на тяжелые обвинения, которые левые постоянно предъявляют нашему миру. Лишь с возвращением этого языка мы отойдем от однобоких противопоставлений «левое — правое», «с нами — против нас», «прогрессивное — реакционное», которые так часто делают разумную дискуссию невозможной.

Те, о ком я говорил в этой книге, предъявляют два рода обвинений: во-первых, что «капиталистическое» общество зиждется на силе и подавлении, и, во-вторых, что «капитализм» — это «коммодификация», сведение людей к вещам и фетишизация вещей, т.е. полагание их субъектами. Все мыслители выражали эти претензии по-разному. Но всегда их наличие очевидно. Поэтому первый шаг на пути к реальной альтернативе — это ответить на них.

В большинстве случаев «капитализм» — это термин новояза. За ним должны были бы стоять всеобъемлющая теория нашего общества и стратегия его изменения. Однако не существует ни того ни другого. Это ясно уже хотя бы потому, что после всех общественных трансформаций, какими бы существенными они ни были, после всех переходных периодов, какой бы ценой и усилиями они ни давались, понятие «капитализм» все еще применимо для описания их результата. Это верно даже в отношении государства, образованного в России после коммунистической революции, которое мыслители Франкфуртской школы назвали «государственным капитализмом». Расцвет государства всеобщего благосостояния, развитие домохозяйств, повышение социальной мобильности, эволюция кооперативов, предпринимательства и долевой собственности — ни одно из улучшений, произошедших со времени Маркса, или способов, которыми общество адаптировалось к нуждам людей, не ослабило воздействия этого могучего слова, которое, коль скоро применяется как угодно, не говорит ничего.

Поэтому давайте обойдемся без этого понятия и просто опишем, как все выглядит в реальности. Люди в наших обществах обладают вещами, включая труд, и могут свободно ими распоряжаться. Они способны покупать, продавать, накапливать, сберегать, делиться и отдавать. Они могут свободно пользоваться всем тем, что дает им свободный труд. Даже, если захотят, ничего не делать и выживать при этом. Можно отнять у людей свободу покупать и продавать; принудить работать на условиях, которые они не приняли бы добровольно; конфисковать собственность или запретить тот или иной ее вид. Но если таковы альтернативы «капитализму», то, пожалуй, реальной альтернативы, кроме рабства, нет.

За новоязом кроется старая социалистическая жалоба: где частная собственность, там и власть того, кто владеет, над теми, кто нуждается, одной группы над другой, одного класса над другим. Всегда нападение на «капитализм» предваряется поиском той части общества, которая власти лишена. Но этот поиск, получивший наиболее красноречивое выражение у Фуко, внутренне противоречив. Общественное состояние — это, по существу, состояние доминирования. Людей связывают общие привязанности, но разделяют соперничество и конкуренция. Нет такого общества, которое преодолело бы эти реалии. Да и не следует ждать этого, поскольку из них слагаются наши мирские радости. Как сказал однажды Кеннет Миноуг, «червь доминирования лежит в основе того, что значит быть человеком. Необходимо признать, что пытаться положить конец доминированию, как это метафизически понимается в идеологии, — значит пытаться уничтожить человечность». Как политические существа, мы должны не отрицать силы, которые формируют общество как единое целое, а умерять их действие. Нужно ставить своей целью не мир без власти, а такой порядок, где она осуществляется по взаимному согласию, а разрешение конфликтов базируется на разделяемой всеми концепции справедливости.

Левые мыслители всегда с нетерпимостью относились к «естественной справедливости», вплетенной в процесс социального взаимодействия. Они либо, как марксисты, считают ее очередной ложью буржуазной идеологии, либо отказывают ей в естественном характере, подменяя ее концепцией «социальной справедливости», отрицающей исторические права, обязанности и заслуги во имя «обращения со всеми как с равными». При этом предполагается, что это способ соблюдения прав, а не пренебрежения ими. Вторая позиция, представленная у Дворкина, антиреволюционна по своим методам, но революционна по своим задачам. Американские либералы, как и парижские гошисты , убеждены в том, что доминирование — это зло. Но в отличие от последних они признают, что для реализации их цели в конечном счете необходимы институты, а идеология не может заменить кропотливую работу закона.

В целом же новые левые не разделяют такого похвального уважения к институтам. Поэтому их разоблачения власти вообще не сопровождаются описанием институтов будущего. Их цель — это общество без институтов. В таком обществе люди спонтанно объединяются в жизнеутверждающие, аморфные союзы, от которых уже отвалилась отмершая оболочка из закона и обычая. В стремлении к миру без власти левые авторы обнаруживают, что им досаждают не только реальные институты, но и скрытые темные силы. Власть повсюду — не только вокруг, но и внутри. Она проникает в сознание вместе с чуждыми идеями, насаждаемыми правящим порядком. Как пишет Фуко:

Глупый деспот приковывает рабов железными цепями; истинный политик связывает их еще крепче цепью их собственных мыслей… Связь эта тем крепче, что мы не знаем, чем она держится…

Однако попытка добиться социального порядка без доминирования неминуемо ведет к новой форме господства, которая, очевидно, еще хуже, чем предыдущая. Очертания новой властной структуры просматриваются уже в организации, необходимой для жестокого свержения старой. Как сказал о Кромвеле Эндрю Марвелл,

Коль власть мечом добыта,

То мечей и защита.

Изучение логики «революционного праксиса» подтверждает знаменитое наблюдение Роберто Михельса, известное как железный закон олигархии, согласно которому все революционные партии развиваются в направлении, противоположном своей освободительной миссии. И спустя век с тех пор как Михельс, сам бывший радикальным социалистом, высказал эти мысли, никто так и не потрудился над тем, чтобы ответить на них. Даже несмотря на то, что они были повсеместно подтверждены историей.

А что насчет другого обвинения в адрес нашего мира: в «коммодификации», «овеществлении», «потребительстве», «инструментализации», «фетишизме»? Ярлыков много, но суть одна. Новояз скрывает за собой реальность и не дает к ней подобраться. Поэтому и здесь мы должны найти язык, на котором злу может быть дано точное описание и который позволил бы не только определить проблему, но и объяснить, почему она является именно нашей и почему она должна решаться не политическими методами, а, если это вообще нужно, путем изменения жизни.

Оправданные упреки в адрес «потребительской» культуры побуждают нас различать два образа жизни. Кант говорил, что мы должны относиться к ближнему как к цели и никогда только как к средству. Гегель указывал на «реализацию» нас как свободных существ в мире объектов. Аристотель утверждал, что мы должны держать в узде свои страсти и тогда добродетель победит порок. Оскар Уайльд различал вещи, имеющие ценность, и те, что имеют цену. Цели и средства, субъект и объект, добродетель и порок, ценность и цена — все эти противопоставления вертятся вокруг одного ключевого противоречия: между свободными индивидами и искушениями, не дающими им покоя. Уважать человеческую природу — значит поднять людей над миром объектов в сферу ответственного выбора. И из этой сферы, как мы знаем из основополагающего мифа нашей культуры, человек может пасть до мира простых вещей, чтобы самому стать вещью.

Когда все наши цели — это желания, все, к чему мы стремимся, эфемерно и взаимозаменяемо. Рынки существуют именно потому, что объекты страстей взаимозаменяемы. Можно назначать им цену, продавать и покупать. Но тем, что действительно важно, торговать нельзя. Например, половое влечение и любовь, которая из него вытекает, — не для рынка. Выставить их на продажу — значит изъять из них все человеческое. Это было известно и против этого предостерегали с начала времен, иначе откуда происходит выражение «древнейшая профессия»? И конечно, чем изобильнее объекты вожделения, тем сильнее они привлекают внимание, тем проще их заполучить и тем сильнее они закрывают от нас сферу внутренних ценностей.

В любой сфере человеческой деятельности дает о себе знать различие между теми вещами, которые обладают ценностью, и теми, что имеют цену. Предсказать, как будет вознаграждено стремление к объектам, имеющим ценность, невозможно. Ведь оно позволяет нам реализоваться, а не просто служит исполнению наших желаний. Нас мучают соблазны, и мы не даем себе остановиться, обманчиво полагая, что какой-нибудь очередной мыльный пузырь принесет удовлетворение. Ветхий Завет говорит, чтобы мы не создавали себе кумиров — не наделяли бы вещи душой. Современная психология предостерегает против дофаминовой зависимости, при которой долгосрочные привязанности становятся невозможными. Последователи Аристотеля учат нас, что счастье заключается в добродетели, при которой разум одерживает верх над сиюминутными желаниями. Адорно говорит, что подлинное искусство интересуется тем, какие мы на самом деле, тогда как популярные фетиши затягивают нас в теплые объятия клише. Мы должны смотреть на все эти вещи с точки зрения самопознания.

Нужно понять: счастье зависит от стремления к правильным объектам, а не просто к тому, что случайно привлекло внимание или пробудило желание. Преодоление искушений — это духовная задача. Ни политическая система, ни экономический порядок, ни диктатура сверху не смогут заменить моральную дисциплину, которую должен соблюдать каждый, если мы хотим жить в мире изобилия, не выставляя при этом на продажу то, что нам более всего дорого: любовь, мораль, красоту и Бога.

Все это не значит, что дела не стали хуже. Но даже если проблемы идут от переизбытка, то должны ли мы вернуться в тот мир, где снова будем нуждаться? Или если проблема в ненасытности наших желаний, то как следует их контролировать и до какой степени? Дело в том, что мы знаем решение, и оно не политическое. Мы должны изменить свою жизнь. И чтобы сделать это, нам необходимы духовные авторитеты, способность жертвовать и отказ от того, чтобы деградировать до состояния машин желания Делёза и Гваттари. И эти изменения в образе жизни не придут из политики. Они вытекают из религии и культуры, в частности из той боговдохновенной культуры, которую мыслители, хотели заменить чисто политическим взглядом на мир.

Это, конечно же, только первый шаг в ответе тому множеству мыслителей, которые считают идолопоклонство, сластолюбие и материализм злом нашего времени — не употребляя, разумеется, этих слов, поскольку они принадлежат естественному языку существующей культуры. Я не отрицаю того, что люди сейчас больше погружены в удовольствия, вызывающие зависимость, чем когда бы то ни было прежде. Или что бизнес сейчас еще больше ориентирован на то, чтобы поддерживать разрушительные аппетиты. Или что китч и клише сильнее, чем когда-либо, засорили каналы коммуникации. Но те левые, кто обратил на это внимание, в особенности Адорно, не предложили никакого решения, за исключением утопии, просто на том основании, что если выход и существует, то искать его следует не в сфере политики. Конечно, мы можем подвергать цензуре рекламу и медиа. Равно как и регулировать распределение товарной продукции. Либо до некоторой степени субсидировать ту разновидность искусства, которая отказывается быть китчем. Но это не подразумевает отречения от «капиталистической» системы. Да и не возымеет эффекта, если люди не будут располагать духовными ресурсами, которые позволят им противостоять своей грешной природе. Без них все жалобы слева — это пустые причитания и призывы к революции против первородного греха.

Все это возвращает нас к главному вопросу: какова альтернатива и как нам выработать такую политику, которая соответствовала бы ей и ее воплощала? Три фактора имеют фундаментальное значение для сколько-нибудь серьезного ответа на следующие идеи: гражданское общество, институты и личность. Рассмотрим их по порядку.

Бёрк и Гегель по-разному разграничивали государство и гражданское общество. Оба отреагировали на Французскую революцию и инициированную ею конфискацию социального наследия французов. В XX в. социалистическое государство повсеместно поглощало и ликвидировало свободные ассоциации, заменяя их иерархически организованным бюрократическим аппаратом, где инициатива навязывалась сверху. С точки зрения радикальных левых, все силы внутри гражданского общества должны быть связаны — открыто или неявно — с государством или «классом», который их контролирует. Они относятся к правящей «гегемонии» (как у Грамши) или «идеологическому аппарату государства» (по Альтюссеру). Для левых любая ассоциация, организация, «маленький отряд» «всегда уже» политические. Поэтому, когда государство вмешивается для того, чтобы упразднить частные школы, национализировать промышленность, конфисковать собственность церкви, расформировать местную команду спасателей или поставить вне закона какой-либо «неправильный» вид деятельности вроде охоты на лис или курения в пабах, то это ни в коей мере не похоже на злоупотребление властью. Государство ответственно за жизнь общества и в этих случаях просто заменяет одну форму его существования другой, более приемлемой.

В то же время, не говоря уже об отсутствии симпатии к «маленьким отрядам», левые имеют очень слабое представление о них. Как я уже говорил, в тоскливых отчетах Хабермаса нет и намека на то, как в немецком искусстве, литературе и музыке отразилась красота ассоциаций: как будто немцы никогда не собирались вместе, кроме как в организованных бюрократами формах. Группа в синтезе (groupe en fusion) у Сартра — это неприкаянная «общая воля», коллектив активистов, взаимодействующих напрямую, без какого-либо посредничества. Он не страдает миролюбием или отсутствием цели, но всегда спешит к другому полю битвы. Бадью восхваляет «верность» апостола Павла церкви, но ее самой как места служения, встреч и молитвы нет в философии Бадью. Уильямс и Томпсон слагают панегирики солидарности городского рабочего класса. Но где в их сочинениях мы прочтем о часовнях, духовых оркестрах, учебных группах, о хорах, ярмарках и крикетных клубах, местных школах и институтах механиков, танцах, театрах и клубах отдыха: всей той богатой социальной жизни, которая была знакома моему отцу по трущобам Энкоутса и которая известна мне по родному мне Марлоу на Темзе? С которой каждый знаком, хотя бы из Арнольда Беннета и Томаса Харди? В своем «тотализирующем» видении мира левым не удается отличить гражданское общество от государства и понять, что жизненные цели возникают благодаря свободным объединениям, а не дисциплине, к которой принуждает эгалитарно настроенная элита, неважно, вдохновляет ее Альтюссер или Грамши.

Благодаря трастовому праву в англосфере можно создавать учреждения и клубы без одобрения государства. В других местах нужно официальное разрешение, так что без резиновой печати бюрократа граждане не могут ни основать церковь или школу, ни в какой-либо другой форме покуситься на священную территорию, которую хочет контролировать государство. Даже в Великобритании и США эта территория строго охраняется от посягательств. Только после долгой борьбы с амишами Верховный суд США признал право на домашнее обучение. А в Великобритании любые митинги должны теперь соответствовать требованиям бдительного Управления по охране труда и антидискриминационным законам, из-за которых скаутское и гайдовское движения, а также молодежные клубы стали чем-то непонятным для тех, кто еще не забыл про их христианский этос. Несмотря на это, институты выживают и развиваются, и именно благодаря их посредничеству политика становится мягче, а люди оберегаются от худших видов диктатуры.

Рассмотрим институты права. В Великобритании они не являются и никогда не были ветвью государственной власти. Правовая система подотчетна правительству, но не контролируется им, и решения судов не могут быть ни отменены, ни продиктованы политическими реалиями. Судьи и адвокаты принадлежат к судебным иннам, частным сообществам, базирующимся вокруг Темпл-Черч, — древней церкви ордена тамплиеров в Лондоне. Членство в иннах несет с собой как профессионализм, так и человеческое тепло. Инн, к которому принадлежу я, Иннер-Темпл, поддерживает прекрасный хор и старинную церковь, известную своими величественными службами. Здесь есть любительский театр, выступают приглашенные ораторы, проводятся учебные судебные процессы, торжественные обеды и концерты. При участии этого сплоченного сообщества закон приобретает человеческое лицо и поддерживается общая приверженность непреходящим ценностям.

То же самое можно сказать о колледжах и школах, клубах, полках, оркестрах, хорах и спортивных лигах — все они предлагают наряду с преимуществами членства свой особый этос. Присоединяясь к ним, вы не только разделяете договоренности, традиции и обязательства группы, но и приобретаете чувство собственной значимости в качестве ее участника и связь с ассоциацией, которая наделяет смыслом ваши действия. Такие институты опосредуют отношения между гражданами и государством. Они обеспечивают дисциплину и порядок, не прибегая к тем карательным санкциям, при помощи которых государство осуществляет свой суверенитет. Именно в них проявляется цивилизация, и отсутствие подобных институтов в социалистических государствах абсолютно объяснимо, потому что свободные ассоциации препятствуют достижению «равенства в существовании», к которому стремятся социалисты. Короче говоря, ассоциация означает дискриминацию, а дискриминация подразумевает иерархию.

Поэтому я в своей альтернативной политической философии поддерживаю не только различение между гражданским обществом и государством, но и традиции институтов, выстраиваемых вне государственного контроля. Общественная жизнь должна основываться на принципе свободы ассоциаций и защищаться автономными образованиями, под эгидой которых люди могут благополучно развиваться сообразно своей общественной природе, приобретая обычаи и стремления, которые наполняют их жизни смыслом. Эта «правая» концепция политики включает не только представления о структуре правительства, социальной стратификации и классовом делении, о которых столь навязчиво твердят левые. Она посвящена строительству институтов, их управлению и тому многообразию способов, которыми люди за счет объединений, традиций и сфер ответственности делают свою жизнь более наполненной. Затрагивается в ней и политическая жизнь: структуры институтов представительства, разделение властей, а также делегирование власти гражданским организациям и местному самоуправлению. (Всему тому, что, по-видимому, не интересует авторов, обсуждаемых в этой книге.) Но моя политическая философия предполагает, что строительство институтов в той же мере является условием политики, что и ее результатом, и подразумевает уважительное отношение к давним традициям студенческих, библейских и развлекательных ассоциаций, которые легли в основу принятых в Европе способов мирного сосуществования.

Это подводит меня к теме личности. Под этим термином я имею в виду все, что относится к субъектности и ответственности отдельных людей, а также институтов, к которым они принадлежат. В этой книге мне приходилось иметь дело со взглядами на классы и классовый конфликт, проистекающими из марксистской теории, согласно которой классы — это не субъекты, а побочные продукты экономического порядка. Однако, несмотря на предупреждения Маркса, левые мыслители склонны рассматривать классы как агентов, которых можно хвалить или порицать за то, что они делают. Если бы это действительно было так, то тогда мы могли бы оправданно утверждать, что буржуазия действует как класс, когда угнетает пролетариат, и что ответные акты возмездия не только оправданны, но и заслуженны. Коллективная субъектность правящего класса влечет коллективную ответственность. И если тот или иной буржуа ограничивается в правах во имя нового общества, то это не более чем справедливое возмездие за страдания, причиненные его классом.

Этот образ мысли так же логично ведет к ГУЛАГу, как нацистская расовая теория — к Освенциму. И точно так же как нацистская идеология, он наполнен интеллектуальными неясностями и моральным пафосом. Новые левые, приписывая способность к действию тому, что ей не обладает, потворствуют ликвидации ответственности там, где субъектность присутствует, — у государства и партии. Коммунистический мир был миром безличного господства, где вся власть принадлежала партии, которая никогда не отчитывалась за свои действия, и ее даже нельзя было призвать к ответу. Такое положение дел прекрасно соотносилось с господствующей философией, поощрявшей миф о субъектности классов, в которой каждый сдерживающий диктатуру институт, включая сам закон, рассматривался как изощренный заговор против рабочего класса.

Коммунисты наделили субъектностью структуры, которые не несли ни за что ответственности. Именно ради этого такого рода субъекты и создавались, и помещались на вершину властной иерархии. Связав себя с «классом», Коммунистическая партия приобретала субъектность, которую ее теория неправильно приписывала пролетариату, и неподотчетность, характеризующую в действительности любой социальный класс. В последней, как я думаю, и кроется источник преступлений. Партия была агентом, чьи коллективные решения не подпадали под действие закона и не отвечали ничьим целям, кроме своих собственных.

Альтернативой этому является по-настоящему личное управление, при котором коллективные агенты — это юридические лица, отвечающие за свои действия и подпадающие под действие закона. Римское право, корпоративное право средневековой Германии (Genossenschaftsrecht), английское трастовое и корпоративное право — во всех этих системах права признается: особенности индивидов, которых мы хвалим или порицаем, наделяем правами или обязанностями, которым мы себя противопоставляем или, напротив, к которым присоединяемся, могут быть воплощены в коллективных сущностях. При этом допускается, что коллективный субъект создает угрозу, если он не может предстать перед судом в качестве коллективной личности, равной индивиду, которого он в противном случае мог бы притеснять.

При помощи такого механизма, как юридическое лицо, «капиталистический» мир утвердился в том, что наделение субъектностью всегда влечет за собой ответственность. Ничего похожего на эту максиму нельзя встретить в коммунистическом мире, где партия хотя и является главным субъектом в государстве, находится вне рамок закона и не может ни подвергаться преследованию по обвинению в преступлении, ни отвечать по гражданскому иску. Это различие между коммунистическим и капиталистическим миром игнорировалось или недооценивалось левыми, в особенности Гэлбрейтом, Томпсоном, Хобсбаумом, Фуко и Хабермасом. Оно, однако, гораздо важнее, чем любое сходство.

Упразднение подлинной корпоративной ответственности в коммунистическом мире означало устранение действующего закона, и это тоже прямое следствие левого способа мышления. Убежденные в том, что господство — абсолютное зло, левые интеллектуалы видят свою задачу в ликвидации власти. Поэтому они нетерпимы к институтам, которые направлены скорее на ее ограничение, чем на упразднение. Такой позиции придерживался Фуко в своих ранних сочинениях. Более того, поскольку насильственное свержение старого порядка требует большей власти, чем та, на которой он покоится, левые революции всегда санкционировали уничтожение сдерживающих институтов, включая закон.

Это явно видно на примере Фуко. Судебная власть видится ему всего лишь частью альтюссеровского «идеологического аппарата государства». Язык, предложенный Альтюссером и Грамши, аналогичным образом вел к обесцениванию закона, отказу судить о нем согласно его собственным внутренним критериям и к туманным заклинаниям о «классовой борьбе», якобы лежащей в основе любого конфликта. Независимость судей более не видится тем, что она есть, — средством, позволяющим дистанцироваться от разногласий между людьми, чтобы разрешить их. Отныне ее считают очередным инструментом господства, еще одним функциональным приспособлением, при помощи которого идеологическая фикция правосудия служит сохранению власти старой правящей элиты.

Поэтому в период своего наибольшего влияния новые левые мыслители не уставали оправдывать коммунистические режимы и были не способны увидеть разницу между высшей властью партии и верховенством права. Европейские народы терпеливо возводили свои правовые системы на основе устоявшихся институтов римского, канонического и общего права. Они воплощают в себе века тончайших рассуждений о реалиях соперничества между людьми и процедурах, усмиряющих его. В таких правовых системах осуществляется попытка определить все ключевые социальные силы, установить пределы их деятельности и заложить в основу общественного порядка принцип ответственности, от которой никто не освобождается.

Подлинное верховенство права — не просто некое достижение, сопоставимое со сравнительными выгодами какой-либо конкурирующей схемы. Это sine qua non политической свободы.

Оно возможно только там, где право независимо от исполнительной власти и способно встать над ней. Без верховенства права оппозиция не имеет гарантий безопасности. Будучи незащищенной, она исчезает. Без оппозиции правительство лишается шанса исправить ошибки и даже не может заметить, что оно их совершает. Именно такую разновидность правительства левые режимы учредили повсюду, где пришли к власти путем государственного переворота или революции.

Почти все мыслители, которых я обсуждал в этой книге, применяли ту же уничтожительную тактику в отношении оппонентов, что и левые партии у власти. Ведь оппонент — это классовый враг. Стоит ему сунуть нос в культурные войны — он тут же перестает быть участником дискуссии. Он не может говорить правду: он — ложный интеллектуал, по Сартру, адепт «симулякров», согласно Бадью. Личность, чья мысль, по словам Жижека, «бесполезное софистическое упражнение, псевдотеоретизирование, происходящее из низменных оппортунистических страхов и инстинкта выживания». Такой враг не является стороной переговоров, и компромисс с ним невозможен. Только после его окончательного исключения из социального порядка откроется истина.

Чтобы заглушить последние отголоски инакомыслия, коммунистические партии обращались к идеологии — набору доктрин, по большей части поразительно скудных и разработанных так, чтобы перекрыть все возможные пути для интеллектуальных изысканий. Смысл этой идеологии был не в том, чтобы люди в нее поверили. Напротив, он состоял в том, чтобы сделать убеждения излишними, избавиться от рациональной дискуссии во всех сферах, где партия уже обозначила свою позицию. Идея «диктатуры пролетариата» не была рассчитана на то, чтобы объяснять реальность. Она должна была положить конец ее изучению, чтобы последняя больше не воспринималась.

Эта черта идеологии давно известна. Но именно эта цель — скрывать реальность за нерушимой стеной слов — преследуется в матемах Лакана и Бадью, литаниях Делёза и Гваттари и риторических вопросах Жижека, все разъезжающего по миру в поисках тех, кто до сих пор лелеет смехотворную веру в «большого Другого» и пока еще не понял, что не эк-зистирует.

Правые замолкают перед авторитетом представительства и права. Они выступают за автономные институты, которые опосредуют отношения между государством и гражданином, и за гражданское общество, которое формируется снизу, не спрашивая разрешения у своих правителей. Правительство подотчетно ему по всем вопросам: не как вещь, а как личность. Такое правительство в ответе перед другими личностями: отдельными гражданами, корпорациями и другими правительствами. Оно несет ответственность и перед лицом закона. Правительство имеет не только права в отношении граждан, но и обязанности по отношению к ним. Гражданскому обществу оно и наставник, и компаньон. Власти — мишень для наших шуток и — время от времени — объект нашего раздражения. Они находятся с нами в человеческих отношениях, которые поддерживаются и охраняются законом. Перед лицом последнего правительство выступает как коллективная личность наравне с теми, на кого распространяется его суверенитет.

Такое государство может идти на компромисс и договариваться. Оно осознает, что обязано уважать личность не только как средство, но и как цель в себе. Оно пытается не ликвидировать оппозицию, а примириться с ней. И социалисты тоже могут поучаствовать в этом процессе, если признают, что никакое изменение, даже в желаемую для них сторону, не должно быть обязательно «необратимым». Огромное достижение, которое явит собой такое правительство, не будет даже замечено радикальными левыми. Они лишь пренебрежительно отзовутся о нем как о «капитало-парламентаризме», говоря на новоязе Бадью. Сводя закон и политику к эпифеноменам и рассматривая любое государство как «систему», основанную на структурах экономического контроля, левое мышление успешно стерло реальные различия между представительным правлением и тоталитарной диктатурой. Оно сравнивает политические организмы, как анатом — тела: обнаруживает сходство в функциях и структуре, но упускает самих людей, чьи права, обязанности, причины и мотивы есть подлинные объекты нашего интереса.

Стремление к равенству любой ценой и чисто ноуменальной эмансипации бессмысленно и даже противоречиво.

Тем не менее, какими бы разрушительными ни были доказательства того, что равенство может быть достигнуто только за счет свободы, а ничем не опосредованная свобода дается только ценой консенсусной политики, левые снова и снова оправляются от удара. Жижек — черт из табакерки и фокусник Бадью дают представление, а Делёз широко улыбается из могилы.

Почему? Почему после века социалистических бедствий и перманентного краха этого интеллектуального наследия левая позиция остается, так сказать, позицией по умолчанию для всех думающих людей, ищущих целостной философии? Почему «правые» маргинализированы в образовательной системе, оскорбляются медиа и рассматриваются политическим классом как парии, пригодные только подчищать после оргий буйного нонсенса, которым предавались морально превосходящие их? Может быть, правильно говорят эволюционные психологи, что в эгалитарных установках, возникших вследствие адаптации и позволявших не распадаться общине охотников и собирателей при разделе добычи, и заключается основополагающая сила социальной связи? Или дело в том, что, как считают кантианцы, мы достигаем основания практического разума только тогда, когда отбрасываем эмпирические условия и остаемся с нашими ноуменальными «Я», для которых равенство является единственным мыслимым условием, коль скоро ноумены не имеют специфических характеристик? Или, как говорит нам Ницше, именно ресентимент является состоянием по умолчанию общественных существ, которые знают только то, что хотят того, что имеют другие, и должны страдать из-за этого?

Каким бы ни было объяснение, каждый автор, рассмотренный в этой книге, предполагает, что он прав a priori. Не имеет значения, что равенство невозможно определить или воплотить в конкретных условиях. Ответ всегда просто очевиден, как очевидно и то, что прояснять вопрос нет необходимости. Но в то же время у левых присутствует и заметный страх перед еретиками, готовность защищать ортодоксальные взгляды и затравить инакомыслящего. Посмотрите на атаки Андерсона на Э.П. Томпсона, осуждение Бадью тех, кто гонится за «симулякром» вместо подлинного События, жадный поиск Лукачем очередных злокачественных «-измов» на злобу дня и разоблачение Сартром ложных интеллектуалов.

Очевидно, что мы имеем дело с религиозной потребностью, глубоко скрытой в нашем «родовом бытии». Мы испытываем тоску по приобщенности, которую никогда не смогут искоренить ни рациональная мысль, ни доказательство абсолютного одиночества человечества, ни неизбывная природа наших страданий. И эту тягу гораздо легче посвятить абстрактному богу равенства, чем любой конкретной форме компромисса. Защищать то, что реально, становится невозможным, когда на горизонте появляется вера с ее абсолютами. Любой факт должен съежиться до фрагмента старой «гегемонии», осужденный как фетиш и симулякр, сжимаемый ризомами и оторванный от корней квадратным корнем из минус единицы. А Жижек напомнит, что Реальное — это иллюзия и ты, пытающийся ее защитить — не эк-зистируешь.

Никто не осознал яснее, чем экс-тоталитарист Платон, что спор меняет характер, когда бремя аргументации переносится с того, кто желает установить новый порядок, на того, кто оставил бы все как есть: «кто без волнения сможет утверждать бытие богов? Не выносить и ненавидеть людей, которые и поныне налагают на нас бремя доказательства, неизбежно». По примеру Платона я попробовал передать этот груз обратно тому, кто его создал. Но, как и Платон, я знаю, что этот вызов никогда не будет принят.