Дмитрий Галковский — ЧТО ДОСТАТОЧНО ЗНАТЬ О ЧААДАЕВЕ

«Чаадаев впервые выразил не прикрытую и абсолютную ненависть к России, за что ему 150 лет и прощали всё. Ведь люди, делавшие революцию в России, на самом деле не хотели революционных преобразований. Они хотели при помощи революции убить Россию. У них не было образа революционной родины: Франции во фригийском колпаке или молодой Германии. Был образ отвратительной лапотной России, которую надо придушить революцией. Что и было сделано«. Николай Иванович Ульянов (США) «Басманный философ».

Русская интеллигенция по своему уровню была колониальной и не могла быть господином положения. От задач метропольного управления у неё трещала башка, хотелось «выключить свет и заснуть». 1917 год это чеховское «Спать хочется». Вот и получили, чего хотели:

«Tiefe Stille herrscht im Wasser,

Ohne Regung ruht das Meer»

«Ohne Russland».

Чтобы это понять русской мысли потребовалось 150 лет

С Пушкиным русской цивилизации необыкновенно повезло. Но «счастливого случая» могло и не быть. Был бы Гоголь и Лермонтов, великая литература началась бы с них. Гончарову, Тургеневу, Достоевскому было бы душно и тесно, что-то бы получилось, что-то нет. Квашня просветительской литературы шестидесятников прела бы без Пушкина в тенечке «великих реформ» подушистее раз в пять. И так далее.

Но могло быть и так, что с Пушкиным русским бы НЕ повезло. То есть появился бы на его месте злой дурачок и занялся троллингом. Стал бы плясать на похоронах и биться головой о стену. У Гоголя и Лермонтова опустились бы руки, а Тургенев подумал бы и решил: «Ну её, эту литературу, к лешему».

Именно так получилось с русской философией. Почему русские нашли себе Чаадаева, почему он нашёл их, спорить можно бесконечно. Наиболее невыносима в таких случаях мысль о полной случайности произошедшего. Уж больно много последствий получается от «ничего» – броска игральной кости. Поэтому, как философ, я, конечно, предпочитаю видеть в «чаадаевиане» общую нерасположенность российской цивилизации к умозрению, и, наоборот, в Пушкине находить доказательство удивительной склонности соотечественников к художественной литературе.

Но случайность как проявление закономерности от этого не перестает быть случайностью. Мы всегда видим «случай» и всегда будем случаю радоваться, или о случае сожалеть.

Чаадаев это случай тяжёлый.

Родился Петр Яковлевич в 1794 году, учился в московском университете, и после компании 1812-1814 годов стал адъютантом командира гвардейского корпуса. Это была очень выгодная должность (он её занял в 23 года), так как позволяла иметь доступ в узкий круг свиты царя и общаться с Александром I и наследником Константином Павловичем.

Молодой Чаадаев был самовлюбленным фанфароном, часами просиживал перед зеркалом, красился, подводил брови, пудрился, завивался и полировал ногти. У Чаадаева был лакей, молодой красивый человек с представительной внешностью, которого он одевал лучше себя. Сначала выходил лакей, которого все принимали за благородного человека, потом Чаадаев, по сравнению с которым благородный человек оказывался лакеем.

Наряду с макияжем физическим Чаадаев также употреблял идеологическую косметику – любил рассуждать о философии и политике в самом возвышенном духе.

В либеральной мифологии любят сближать Чацкого и Чаадаева, иногда даже говорят, что в сцене с мнимым сумасшествием Чацкого нашла отражение история с публикацией в «Телескопе» (произошедшая через 7 лет после смерти Грибоедова). На самом деле между ними нет ничего общего, кроме известного сходства фамилий. Скорее чертами Чаадаева в знаменитой пьесе наделен Удушьев (Ча(а)даев, – чад — удушье от чада – «Чадушьев»):

«Но если гения прикажете назвать:

Удушьев Ипполит Маркелыч!!!

Ты сочинения его

Читал ли что-нибудь? хоть мелочь?

Прочти, братец, да он не пишет ничего;

Вот эдаких людей бы сечь-то,

И приговаривать: писать, писать, писать;

В журналах можешь ты, однако, отыскать

Его «Отрывок, взгляд и нечто».

Об чем бишь «нечто»? — обо всем;

Все знает, мы его на черный день пасем».

Чаадаев познакомился с 16-летним Пушкиным и произвел на неопытного юношу неизгладимое впечатление. Александр посвятил Петру несколько стихов, льстящих его самолюбию. Но 23-летний Пушкин уже понимал, кто перед ним и упомянул своего бывшего кумира вот в таком контексте:

«Второй Чадаев, мой Евгений,

Боясь ревнивых осуждений,

В своей одежде был педант

И то, что мы назвали франт.

Он три часа по крайней мере

Пред зеркалами проводил

И из уборной выходил

Подобный ветреной Венере,

Когда, надев мужской наряд,

Богиня едет в маскарад».

В 1820 году произошло волнение нижних чинов Семеновского полка. Считается, что события не имели политической подоплёки и были вызваны крайне неудачным стечением ряда обстоятельств. Но они выявили общий недостаток армии Александра – это была военная армия, не рассчитанная на длительное пребывание в казармах.

Государь в это время находился на дипломатической конференции в Австрии. Чаадаев вызвался доставить сообщение о волнении Александру I, приготовив сопроводительную лекцию, которой собирался блеснуть и перейти в царские флигель-адъютанты. Беда заключалась в том, что Чаадаев был глуп как бабий пуп. Доложился он неудачно и к тому же опоздал с депешей на два (!) дня.

Из-за этого возник дипломатический конфуз. Меттерних уже знал о непорядке в Петербурге и спрашивал Александра:

— Ваше величество, всё ли у вас хорошо? Получены сведения о волнениях в Семеновском полку.

Александр недоумевал:

— Вздор! Семеновцы мой любимый полк.

Таким образом, оказалось, что коллеги по дипломатической конференции лучше осведомлены о делах в России, чем сам царь.

Александр наорал на Чаадаева так, что тот развалился. У него началось тяжелое соматическое расстройство, от которого он лечился всю последующую жизнь. Из армии он уволился.

В системе здравоохранения России 20 века ему бы поставили диагноз «вегето-сосудистая дистония». Чаадаев постоянно жаловался на боли в желудке, суставах, многочисленные расстройства кишечника, мигрени. У него наблюдались панические атаки и депрессивные состояния, выпали волосы, кожа стала мертвенно бледной. Интеллект Петра Яковлевича при этом был сохранён (насколько там вообще было что сохранять), но появилась свойственная подобным больным навязчивость. Чаадаев буквально преследовал врачей и часами рассказывал о своих многочисленных болячках. По условиям того времени лечить его было невозможно (это и сейчас трудно – ибо объективно болезней внутренних органов нет). Чаадаеву ставили пиявки, кормили супчиками, делали клизмы, до одурения поили минеральными водами, читали над ним молитвы и т.д. и т.п. Всё это помогало мало, но зато ещё более увеличивало бесконечные обсуждения своего состояния с врачами, родственниками, друзьями, знакомыми и, наконец, прохожими.

Вскоре после отставки Чаадаев уехал на Запад, где провёл три года, лечась на многочисленных курортах. В середине 1826 он возвратился в Россию в относительно вменяемом состоянии, но вот незадача, — при пересечении границы его задержали по иезуитскому доносу Константина Павловича, который встречался с ним за границей, и теперь опасался, что информация об этих связях есть у Николая. По иезуитски же Константин способствовал его последующему освобождению. При обыске у Чаадаева нашли масонский патент восьмого градуса, на что Петр Яковлевич заявил, что безделица хранилась в бумагах на память. Этим вполне удовлетворились, так как в одну из лож, в которой участвовал Чаадаев, входил сам Константин. Как, впрочем, и Бенкендорф.

(В скобках замечу, что волнение в Семеновском полку – лучшем полку гвардии, приведшее к его фактическому УНИЧТОЖЕНИЮ, было конечно не необъяснимой случайностью, а следствием целенаправленной провокации Александра, решившего отстранить Константина, ставшего к 1820 году де факто польским королём, от контроля над столичной гвардией. «Незнание» и «отсутствие» Александра было спектаклем, как и демонстративная посылка с известием о бунте пустозвона и вертопраха Чаадаева. Такие сообщения посылаются с профессиональными фельдъегерями, которые скачут день и ночь, загоняя лошадей на смерть. Бунт Семеновского полка в 1820 году это то же самое, что выход из повиновения дивизии имени Дзержинского в 1960.

Точно так же запрет на участие в масонских ложах государственных служащих от 1822 года (который был и не мог не быть в условиях европейского абсолютистского государства лишь кратковременной мерой) был следствием продолжения борьбы между Александром и Константином. Первым подписку о неучастии в тайных ложах дал сам Константин – как глава польского масонства и как деятельный участник масонства российского. В дальнейшем этот частный случай государственного неучастия в масонских ложах стал использоваться как один из предлогов запрета на изучение российского масонства середины и конца 19 века. Этот запрет, — и в РФ, и за границей, — действует до сих пор.)

Чаадаеву также были заданы вопросы об английской религиозной макулатуре, которую он вёз в Россию. На Западе с ним контактировали английские и католические миссионеры, но быстро убедились, что денег давать не надо (ибо глуп).

Небольшой шахматный ход Константина имел на Чаадаева самое разрушительное действие. До начала 30-х годов несчастный находился в полной прострации, пока один из врачей, доведённый до крайности назойливым пациентом, не посоветовал ему записаться в Английский клуб. По его расчёту Чаадаев переключился бы на соклубников, что и требовалось доказать. Так и произошло.

Чаадаев появился в клубе в удачное время. Разгром польского восстания и смерть Константина усилили оппозиционные настроения среди московских аристократов. Не потому что среди них было много поляков, или мало патриотов, а просто так. «Николаю многовато будет». В этих условиях ворчание ипохондрика быстро приняло политический оттенок. Жалобы на здоровье в клубе выслушивали с сочувствием, ещё большее сочувствие вызвали жалобы на «эту страну». Благо, Чаадаев никак не систематизировал свои взгляды, и ограничивался скептическими репликами. Этого и надобно было – Пётр Яковлевич занял нишу клубного оригинала и стал местной достопримечательностью. Сидел он в клубе практически безвылазно, греясь как кот возле печки в лучах неожиданной популярности. Здоровье быстро пошло на поправку.

И вот тут ободрённый Чаадаев решил снова блеснуть – на этот раз перед Николаем I. Через влиятельных знакомых он подал нижайшее прошение о поступлении на государственную службу. Чаадаев видел себя на дипломатическом поприще, дабы, как он выразился, «пристально следить за движением умов в Германии».

Николай просьбу Чаадаевы удовлетворил, но определил на службу в министерство финансов, и на должность небольшую. Чаадаев решил доложиться. Поскольку «доклад» сохранился, по нему можно судить, что примерно произошло десятью годами ранее на личной аудиенции у Александра.

Начал доморощенный европеец с азиатской лести и назвал Николая государственным исполином и царём царей. Что в устах аристократа, ведущего переговоры о назначении на службу, уже выглядело очень плохо. Далее Чаадаев объяснил, что назначение его по финансовому ведомству есть административная ошибка, так как никакого опыта в этой области у него нет. Таким образом, после пошлой и неприличной лести, он прямо аттестовал царя дураком.

После подобной «дипломатической подготовки» Чаадаев настоятельно рекомендовал царю назначить себя в министерство просвещения на должность эквивалентную, например, директору департамента. Потому что он очень умный, у него есть план. План заключался в том, чтобы не учиться у Запада, а учить Запад. Как и чему? Это осталось за пределами доклада. «Предлагаю увеличить доход фирмы на 300%» — Каким же образом? – А это уже ваша задача, моё дело дать идею».

Бенкендорф спас безумца, и, не смотря на протекцию князя Васильчикова (фаворита Николая), не решился передать доклад царю. То, что мог ответить Чаадаеву Николай, в крайне смягчённой форме написал сам Бенкендорф, наложив на поданной бумаге следующую резолюцию:

«Государь бы удивился диссертации о недостатках нашего образования там, где ожидал только благодарности и скромную готовность самому образоваться по делам ему, Чаадаеву, вовсе неизвестным. Ибо только служба, причём долговременная, может дать право судить о делах государственных. Мне кажется, что он с французским легкомыслием судит о том, чего не знает».

Перевожу корявый русский Бенкендорфа на современный язык. Примечательно, что Чаадаев совершил ещё одну бестактность, и сопроводил письмо Николаю следующей припиской для Бенкендорфа:

«Я пишу к Государю по-французски. Полагаясь на милостивое Ваше ко мне расположение, прошу Вас сказать Государю, что писавши к Царю Русскому не по-русски, сам тому стыдился. Но я желал выразить Государю чувство полное убеждения, и не сумел бы его выразить на языке, на котором прежде не писывал. Это новое тому доказательство, что я в письме своем говорю Его Величеству о несовершенстве нашего образования. Я сам живой и жалкий пример этого несовершенства. Вашему Сиятельству доложу я еще, что если вступлю в службу, то в сей раз пишу по-французски в последнее. По сие время писал я на том языке, на котором мне всего было легче писать. Когда стану делать дело, то Бог поможет, найду и слово русское: но первого опыта не посмел сделать писав к Государю».

Надо сказать, что в то время даже Пушкин предпочитал писать деловые письма по-французски, мотивируя это наличием развитых и чётких лексических оборотов, ещё плывущих в русском языке. Большая часть официальной государственной переписки велась на французском, так что упрёк себе со стороны Чаадаева был упрёком Бенкендорфу и самому царю. Упрёк бросал человек, который сам искал службы, и сам писал по-русски едва ли не хуже. Всё-таки Бенкендорф не писал «в последнее» вместо «в последний раз».

Все философские размышления Чаадаева написаны по-французски, его переписка с Пушкиным тоже велась на этом языке. Похоже, что он и читал по-русски неохотно и мало, видимо не понимая части оборотов.

В этом и таится «оригинальность» культурно-государственного нигилизма Чаадаева. Западная пресса в то время ненавидела и боялась Россию – настолько, что даже в сверхвыгодном для дипломатических альянсов положении субгегемона Россия постепенно оказалась в дипломатической изоляции. Причина этого была не в «варварстве», «рабовладении» или «деспотии», а в военной и экономической мощи, а также в быстрых темпах культурного, демографического и экономического развития. Запад демонстративно не замечал патологической жестокости и терроризма поляков, доведших крепостническую систему до степени религиозно-этнического гнёта. Что характерно, поляки даже не скрывали своего зверства. Они открыто заявляли, что являются пришельцами с Востока («сарматами»), которые давили и будут давить славянскую погань, а если дотянутся, то и остальных европейцев. Польская знать демонстративно ходила в татарских халатах и шароварах, в Стамбуле была многотысячная польская община, поляки весь 19 век были стратегическими союзниками турок и с удовольствием резали балканских христиан. Наконец в религиозной области узкоглазые «феликсы эдмундовичи» демонстрировали боснийское непонимание азов христианской цивилизации и стремились привнести в синкретичный католицизм нетерпимость мусульманских фанатиков.

В военных действиях поляки занимались мародёрством, грабили мирное население и даже убивали православных священников. Всё это вызывало многочисленные восторги борьбой мужественных моджахедов. Что, повторяю, неудивительно.

И наоборот, гуманная политика России по отношению к другим народам, в том числе и полякам (отпустил же Павел I Костюшко и его сторонников с личными извинениями и даже слезами) просто игнорировалась.

По условиям тогдашней России Чаадаев был образованным человеком, но в нашей журналистике ещё не существовало развитой системы взглядов и мнений, да к тому же Чаадаев и не особенно следил за отечественной прессой. Русофобия Чаадаева возникла оттого, что он, будучи «азербайджанцем», всю жизнь читал «армянские» журналы. Естественно оказывалась, что Азербайджана просто нет. И не было. А если он и будет, то как часть великой Армении.

Итак, в чём смысл «прошения» Чаадаева к Николаю I? Ненавидя и презирая свой «азербайджанский» народ, он стремился устроиться в визири к местному шаху, ПРЕДАВ СВОИ «АРМЯНСКИЕ» УБЕЖДЕНИЯ. Оказывается, что это Баку должно учить культуре Ереван. Этим будет заниматься визирь Чадай под эгидой царя царей, который в своем величии выше любой национальности.

Когда «царь царей» не удостоил претендента в визири своего внимания, Чаадаев стал распространять копии переписки с Николаем и Бенкендорфом среди знакомых, лия слёзы о гонениях и несправедливости, типичных для родного Азербайджана.

Распаляясь и расковыривая ваву, «московский оригинал» в 1836 году дошёл до степени «третьего дебюта», на этот раз не перед Александром и Николаем, а перед постепенно формирующейся читающей публикой. Так появилась знаменитая публикация в «Телескопе». Примечательно, что даже эта публикация не была статьёй, а являлась «отрывком, взглядом и нечто». Неким письмом к даме, написанным несколько лет назад, да так и не отправленным. Или даже отправленным.

О содержании «Философического письма» писать нечего, я практически полностью его пересказал в одной из пушкинских глав.

Что касается формы, то как это ни печально, философствование Чаадаева типично русское. При всем своем рационализме и критическом настрое русский всегда видит предмет с одной стороны и его сознание наивно генерализирует определяющие признаки. Русский не понимает, что господь Бог не делает простых вещей. Сложность мира не укладывается в его голове. Диалектика (а это и есть основа философии) ему недоступна. Вещи созданные не человеком, но бесконечностью — чудовищно избыточны, знания о них всегда основаны на предположении и компромиссе. Что верно даже при принятии концепции единого мироздания: если простое целое совершенно и абсолютно, то оно может распасться только на СЛОЖНЫЕ части.

У медузы Горгоны, конечно, был один глаз. Мертвящий глаз русского всё превращает в идеологический камень. И это при том, что на уровне душевном русские в высшей степени наделены чувством гармонии, соразмерности, умением ощутить глубину и многогранность предмета и явления, проклятую диалектику, на уровне сознания русским совершенно недоступную. (Недоступную настолько, что они наивно отождествляют её со своей восточной подлой хитростью.) Все русские умствования опровергаются самим существованием русских, существ по структуре своего внутреннего мира удивительно дробных и избыточных. Кретинизм русской критики 60-х годов 19 века находит своё искупление и насмешку в “Отцах и детях”, где это время показано удивительно объёмно, удивительно тонко. Со всепониманием мудрого и печального божества, а не всезнанием молодого провинциального хорька, приехавшего в столицу “делать бешеную карьеру”.

Чаадаев решил прыгнуть выше головы, но его реплики и ухмылки, собранные вместе и приведенные в систему, превратились в то, во что они должны были превратиться – в грубый и примитивный пасквиль.

История публикации подобной мерзости непонятна, вероятно редактору банкротящегося журнала хотелось эффектно выйти из дела и свалить на власти вину за прекращение издания.

Публика был ошарашена, студенты университета хотели Чаадаева бить. Небольшая группа интеллектуалов (в том числе Пушкин) оценила смелость автора и готова была ему простить усердие не по разуму, приготовившись к полемике, пускай резкой и нелицеприятной.

Тут вмешался Николай I и объявил автора сумасшедшим. С точки зрения немца он, вероятно, поступил правильно – Чаадаев был действительно болен, а его пасквиль никогда бы не опубликовали в Европе: критика отечества, иногда самая жёсткая, там была возможна только с многочисленными «но» и хэпи эндом. Генрих Гейне костерил Германию по матери, но местами грубая до бездарности «Зимняя сказка» проникнута внутренним лиризмом, поклонницей Гейне была императрица Австрии, а его «Лорелею» не смогли вычеркнуть из школьной программы даже нацисты, объявив произведение «еврейского пасквилянта» народным достоянием.

В сущности, Николай спас Чаадаева от навязанных дуэлей и элементарных побоев, ибо «с дурака взятки гладки». Но одновременно он заткнул рот сотне его оппонентов, включая Пушкина, и это «не рассуждать – молчать» сказалась на истории развития русской мысли самым пагубным образом. Вероятно, после петушиной фистулы Чаадаева, русским стоило прокашляться «гневной отповедью» и далее полемика поднялась бы на следующую, — первую, — ступень.

Но ещё более вероятно, что этого не было бы никогда, потому что бессмысленно прогнозировать многовариантное поведение СРЕДЫ. Среда это болото и там всегда будет то, что будет. Если за столом собрались хамоватые мещане, будет хоровое пение, облитая скатерть, ругань и драка. Один начнёт – другие подхватят. Это не происшествие – люди так живут.

После высочайшего мнения о сумасшествии, Чаадаева вызвал к себе московский обер-полицмейстер и объявил ему приговор возлюбленного монарха в лицо – сцена достойная пера Шекспира. Дальше Шекспир перешёл в Зощенко.

Сначала татарин заплакал, да так что у него слёзы брызнули в две струи, как у итальянского клоуна. Затем азиат стал громко хвалить монарха за справедливый, мудрый и своевременный диагноз и ругать свои отвратительные мысли.

И наконец Чаадаев сдал всех, включая свою подопечную, которой он читал наставления в «философическом письме».

Письмо было написано семь лет назад и ходило в списках. Его многие читали (включая и мельком пробежавшего текст Николая I), ни на кого эта галиматья не произвела особого впечатления. Для жанра «непечатной литературы» было написано весьма скромно.

Непосредственным поводом для написания послужила записка соседки Чаадаева мадам Пановой, в девичестве Улыбышевой (значимая фамилия). Улыбышева была несчастной в браке и глуповатой женщиной, безнадёжно влюблённой в Чаадаева. С его лёгкой руки она увлеклась католичеством, что к удивлению дурочки, принесло не душевное облегчение, а массу психологических и бытовых проблем. В результате она написала обожаемому Учителю послание с просьбой наставления и утешения: «Как же так, радио есть, а счастья нет?».

По тексту было видно, что женщина страдает нервным расстройством. Вместо того чтобы её успокоить и посоветовать уделять меньше времени головоломным абстракциям, Чаадаев, вдохновлённый просьбой беспомощного человека о духовном учительстве, написал целый трактат о том, что причиной нестроения являются не трудности семейной жизни и не душевная чёрствость соседа-идиота, а российская почва, на которой приходится жить безумной Улыбышевой. Трактат, по мнению Чаадаева, получился настолько хорош, что он решил его пустить по рукам.

После объявления Чаадаева сумасшедшим, было проведено психиатрическое освидетельствование и адресатки письма, встретившее горячее одобрение со стороны мужа. Господин Панов свою жену ненавидел, развестись по обычаям того времени было практически невозможно, а Улыбышева мужу-пропойце не давала имущественных прав на своё имение. Женщину поместили в страшную психушку начала 19 века – с побоями, пытками и кандалами, а Чаадаев напоследок пнул свою «философическую музу» сапогом в живот:

«Что касается до того, что несчастная женщина теперь в сумасшествии, говорит, например, что она республиканка, что она молилась за поляков, и прочий вздор, то я уверен, что если спросить ее, говорил ли я с ней когда-либо про что-нибудь подобное, то она, несмотря на свое жалкое положение, несмотря на то, что почитает себя бессмертною и в припадках бьет людей, конечно скажет, что нет. Сверх того и муж ее тоже может подтвердить. Все это пишу к Вашему превосходительству потому, что в городе много говорят об моих сношениях с нею, прибавляя разные нелепости, и потому, что я, лишенный всякой ограды, не имею возможности защитить себя ни от клеветы, ни от злонамерения. Впрочем я убежден, что мудрое правительство не обратит никакого внимания на слова безумной женщины, тем более, что имеет в руках мои бумаги, из которых можно ясно видеть, сколь мало я разделяю мнения ныне бредствующих умствователей». (Письмо московскому обер-полицместеру Цынскому)

Что было с Улыбышевой дальше, в точности неизвестно, через 20 лет она превратилась в полоумную старуху-нищенку с ампутированной ногой. В простой телеге она приехала в имение родственников умолять о куске хлеба, те плюнули и поселили её в чёрной избе христа ради. Юродивой дворня дала прозвище: «Филозофка». Потом Улыбышева умерла, её похоронили в канаве.

В общем, «поговорила с философом».

Сам Чаадаев сумасшедшим конечно не был. Сначала «высочайшее мнение» вызвало у него прострацию и ужас, но очень скоро он оценил все выгоды своего положения. Чаадаев был аристократом, аристократия (центром которой была вечно оппозиционная Петербургу Москва) выказывала всё большее неудовольствие самодурством Николая. Все знали, что у Чаадаева не все дома, но «у каждого барона своя причуда» и вот так с кондачка объявлять представителя знатного рода бесправным юродивым это нарушение общественного договора – и писанного (указ о дворянских вольностях) и, что ещё более важно, неписанного.

Чаадаеву стали сочувствовать даже полицейские чины, призванные надзирать за «лечением», через полтора года психиатрическая опека была снята, а Чаадаев стал пускать в самиздатский оборот рукописи хлеще прежнего. В своей «Апологии сумасшедшего», написанной в 1837 году он пишет в таком тоне:

«Катастрофа, только что столь необычайным образом исказившая наше духовное существование и бросившая на ветер труд целой жизни, является в действительности лишь результатом того зловещего крика, который раздался среди известной части общества при появлении нашей статьи, язвительной, если угодно, конечно, заслуживающей совсем другого приема, нежели тех воплей, какими ее встретили.

В сущности, правительство только исполнило свой долг; можно даже сказать, что в мерах строгости, применяемых к нам сейчас, нет ничего чудовищного, так как они без сомнения далеко не превзошли ожиданий значительного круга лиц. В самом деле, что еще может делать правительство, одушевленное самыми лучшими намерениями как не следовать тому, что оно искренне считает серьезным желанием страны? Совсем другое дело — вопли общества.

Есть разные способы любить свое отечество; например, самоед, любящий свои родные снега, которые сделали его близоруким, закоптелую юрту, где он скорчившись проводит половину своей жизни, и прогорклый олений жир, заражающий вокруг него воздух зловонием, любит свою страну, конечно, иначе, нежели английский гражданин, гордый учреждениями и высокой цивилизацией своего славного острова; и без сомнения, было бы прискорбно для нас, если бы нам все еще приходилось любить места, где мы родились, на манер самоедов».

Согласитесь, написано местами посильнее «Философического письма». Но при этом содержательная критика воззрений Чаадаева была уже невозможна, он стал пользоваться правом говорить что угодно — как «исторический человек» и как московская достопримечательность. Следовательно, в известном смысле, оказался прав. К тому же подобные взгляды в определенной степени отражали настрой тогдашнего общества – не своим содержанием, а своим фрондёрством.

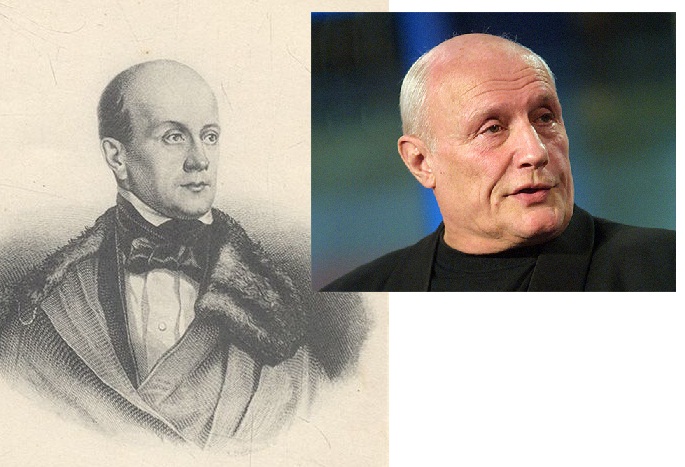

Говоря о сходстве Чаадаева и Пороховщикова я имел в виду не только сходство физическое – это было бы не так интересно. Они очень похожи внутренне. Пороховщиков был русско-грузинским метисом, обладающим поразительным умением выдумывать о себе и своей жизни фантастические истории, потом их виртуозно играть и, наконец, в них ВЕРИТЬ. И ЗАСТАВЛЯТЬ верить окружающих. Например, его личную жизнь нельзя назвать даже гомосексуализмом, там было что-то невероятное даже по театральным нравам – когда человек в клоунских трусах залезает на водосточную трубу и дудит в вувузелу. Но он в известный момент стал всех уверять, что является примерным семьянином с правилами, у него образцовая семья, объяснял это по телевизору, снял о своей жизни фильм… и во всё это искренне ПОВЕРИЛ. На пару со своей женой. А поскольку актёр Пороховщиков хороший и фактура честного, прямого, властного и строгого мужчины у него идеальная, если не знать подоплёки, все его откровения смотрятся на голубом глазу. В общем, хотите видеть живого Чаадаева, посмотрите, как о себе рассказывает Пороховщиков. Это машина времени.

У Чаадаева к этому времени сформировался слог ворчливого московского барина, придающий его высказываниям ироническое обаяние:

«Но что же сказать вам про нашу любимую Москву? На улицах, как всегда бывает в эту пору, мостят мостовую, а по большей части не мостят, предоставляя зиме покрыть ее неудобства. На углах стоят будочники, но по большей части не стоят, а скрываются в будках, или сидя спят. Ночью иногда горят фонари, но по большей части не горят, в ожиданье или в память луны. Впрочем, все находят, что благодаря попечительному начальству все идет в городе гораздо лучше прежнего, и я вполне разделяю это мнение, уверен будучи, что если и нет теперь на то ясных доказательств, то они, конечно, обнаружатся впоследствии самым решительным образом. Успех особенно ощутителен в кругу общежития и умственности, и этому, кажется никаких доказательств не нужно, это бросается в глаза. К тому же об этом предмете доносят вам, вероятно, печатным образом, стало быть, мне уже и не приходится вам об этом доносить. Приезжайте-ка лучше сами сюда; все увидите собственными глазами, и тогда разделите с нами наши радости и надежды». (1850 год, из частного письма)

Подобная манера вообще характерна для аристократии любой страны. И наоборот этот тон был смешон и совершенно неверен среди усвоивших его себе российских разночинцев.

«Ну что же сказать про нашу гимназию? Учитель географии талдычит про свою Африку, а большей частью и не талдычит, а тупо смотрит в окно и барабанит пальцами по столу. Левое крыло здания по-прежнему закрыто, слышно как ругаются вечно пьяные мастеровые. По латыни всё ответил Никанорову блестяще, получил кол. Впрочем, все находят, что благодаря новому директору все идет гораздо лучше прежнего, и я вполне разделяю это мнение, уверен будучи, что если и нет теперь на то ясных доказательств, то они, конечно, обнаружатся впоследствии самым решительным образом». Коля Фантиков, гимназист 5 класса.

«Ну что же сказать про нашу больницу? Смены белья не было две недели, мой матрас облит мочой и гниёт. Фёдор по-прежнему дерётся так, что вчуже страшно, чего однако и ожидать от отставного николаевского солдата. В щах плавают гнилые ошмётки капусты, мяса как не было, так и нет. Вчера меня связали и полчаса держали под ледяным душем. Впрочем, все находят, что благодаря новому врачу все идет гораздо лучше прежнего, и я вполне разделяю это мнение, уверен будучи, что если и нет теперь на то ясных доказательств, то они, конечно, обнаружатся впоследствии самым решительным образом». Наполеон Бонапарт.

Положим, Пётр Яковлевич в своём апломбе временами приближался к этой стадии, но в психушке не лежал, имел сотни душ крестьян, да и «Париж брал». Поэтому когда Чаадаев протестовал против строительства в Москве водопровода, считая, что «вода у нас прекрасная, мой человек всегда подает мне из графина отменно замечательную воду», — это выглядело глупо, но мило.

Ничего милого в последующем канкане кривляющихся критиканов 60-х не было. Была страшная одеколонно-чесночная вонь жеманных семинаристов. Но если убрать ужимки и замашки не по чину, усвоенные у аристократической оппозиции, и перейти к сути, то различий между лордом Чаадаевым и шестидесятнической дворней будет мало.

Более того, что касается, не социального тона, а абсурдистского смысла, высказывания Чаадаева сильно круче многотомной болтовни Добролюбова и Чернышевского.

В некоторых случаях Чаадаев договаривался до степени саморазоблачения, недоступной перу самого саркастичного сатирика. Например, он сравнивал американское рабство и русское крепостничество следующим образом:

«По своему происхождению и по своим отличительным чертам русское рабство представляет собой единственный пример в истории: в современном состоянии человеческого общества она не знает подобного. Если бы в России рабство было таким же учреждением, каким оно было у народов древнего мира или каково оно сейчас в Северо-американских Соединенных Штатах, оно бы несло за собой только те последствия, которые естественно вытекают из этого отвратительного института: бедствие для раба, испорченность для рабовладельца; но последствия рабства в России неизмеримо шире… Будучи рабом по всей силе этого понятия, русский крепостной вместе с тем не носит отпечатка рабства на своей личности, он не выделяется из других классов общества ни по своим нравам, ни в общественном мнении, ни по племенным отличиям; в доме своего господина он разделяет повседневные занятия свободного человека; в деревнях — он живет вперемежку с крестьянами свободных общин; повсюду он смешивается со свободными подданными без всякого видимого знака отличия. И в этом-то странном смешении самых противоположных черт человеческой природы и заключается, по нашему мнению, источник всеобщего развращения русского народа. Вот поэтому-то все в России и носит на себе печать рабства — нравы, стремления, образование и вплоть до самой свободы, — поскольку о ней может идти речь в этой стране».

Итак, в отличие от древних и современных рабов русские крепостные не содержатся в казармах, не испытывают национального угнетения, пользуются свободой передвижения и не подвергаются остракизму. Что из этого следует? Вероятно то, что нельзя ставить знак равенства между крепостным состоянием и состоянием раба. Но нет! Чаадаев все эти отличия схоластически выворачивает наизнанку и превращает в признаки особого, уже неслыханного в мировой истории рабства русских (как будто крепостное состояние ещё недавно не было нормой для германских или датских крестьян, не говоря о крестьянах восточной Европы).

Рожден в оковах службы царской;

Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес,

А здесь он — офицер гусарской».

«Доказав» наличие тотального рабства в России отсутствием его отличительных признаков, Чаадаев переходит к следующему тезису: «эту страну» надо физически уничтожить, поддерживая европейскую русофобию, а затем и прямую военную интервенцию:

«Не следует забывать, что по сравнению с Россией все в Европе преисполнено духом свободы: государи, правительства и народы. Как же после этого ожидать, чтобы эта Европа прониклась искренним сочувствием к России? Ведь здесь естественная борьба света с тьмой! А в переживаемое нами время возбуждение народов против России возрастает еще и потому, что Россия, не довольствуясь тем, что она как государство входит в состав европейской системы, посягает еще в этой семье цивилизованных народов на звание народа с высшей против других цивилизацией, ссылаясь на сохранение спокойствия во время пережитого недавно Европой потрясения. И заметьте: эти претензии предъявляет уже не одно правительство, вся страна целиком. Вместо послушных и подчиненных учеников, какими мы еще не так давно пребывали, мы вдруг стали учителями тех, кого вчера еще признавали своими учителями. Вот в чем весь восточный вопрос, сведенный к своему наиболее простому выражению. Представился случай — и Европа ухватилась за него, чтобы поставить нас на свое место; вот и все. Говоря о России, постоянно воображают, будто говорят о таком государстве, как и другие; на самом деле это совсем не так. Россия — целый особый мир, покорный волей произволению, фантазии одного человека,— именуется ли он Петром или Иваном, не в том дело: во всех случаях одинаково это — олицетворение произвола. В противоположность всем законам человеческого общежития Россия шествует только в направлении своего собственного порабощения и порабощения всех соседних народов. И поэтому было бы полезно не только в интересах других народов, а и в ее собственных…»

Ну и так далее. Это писалось Чаадаевым уже перед смертью, после начала Крымской войны (в которой культурных и прогрессивных турок всем европейским миром защищали от русского деспотизма). Выпавшую из его рук дуду подхватила шестидесятническая погань, потом младотурецкая колониальная интеллигенция милюковых и керенских, и к началу 20-го века отечественные удушьевы докатились в своей борьбе с азиатской империей Романовых до сотрудничества с японской разведкой. Во время войны, начавшейся с вероломного нападения японцев!!!

Проблема здесь не в самой «светлой мысли» (мало ли на свете дураков и юродивых), а в трех восклицательных знаках. Когда Господь дурачкам помогает и дает указание – подсказывает правильный ответ. Мол, ты считаешь свою страну отвратительной деспотией, хочешь её поражения, гибели своих соотечественников, чтобы воспользоваться ситуацией и, как тебе кажется, достичь таким способом (вообще КРАЙНЕ сомнительным) счастья и свободы? Хорошо. Так вот на твою родину нападёт нация монголоидов, как две капли воды похожая на вечных угнетателей России, нападёт из-за угла и предложит тебе деньги: чтобы были волнения на военных заводах, срыв мобилизации, восстания в армии и на флоте. Что бы будешь делать? Эта нация состоит из ксенофобов, стремящихся захватить чужие земли и превратить их в колонии. Эта нация отличается патологической жестокостью, когда люди сами себе от великой злобы вспарывают животы и рубят пальцы. Возьмешь деньги? Рука не дрогнет?

Водочка-то она вкусная – с морозу хрустальная стопочка на подносике, запотевший графинчик, огурчик. Соблазн большой. А боженька подсказывает: а в жару, тёплую, из мыльницы в женском туалете не хочешь? – С УДОВОЛЬСТВИЕМ!!!

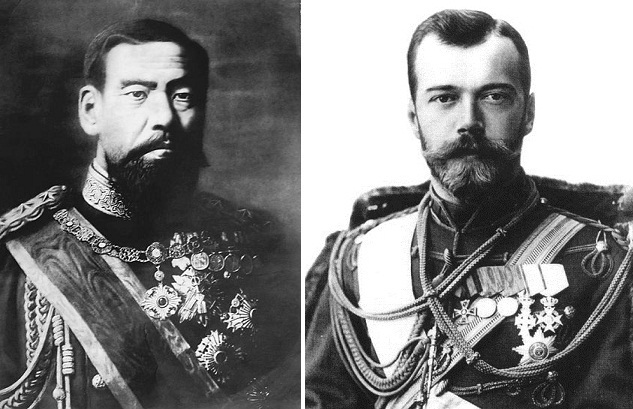

Слева прогрессивный друг человечества, радетель (подлинный) русских национальных интересов японский император товарищ Муцухито. Справа – кровавый изувер, не имеющий никакого отношения к России, мешающий жить русскому народу и особенно русской интеллигенции. С кем вы, мастера культуры?

Ну, хорошо, ура захвату возвращению Севастополя передовой Англией и Францией (правда, почему-то в союзе с Турцией). А если бы Севастополь взяли одни турки? Да хоть готтентоты. С УДОВОЛЬСТВИЕМ!!!

В.И.Ленин: «Возвращение Порт-Артура Японией есть удар, нанесенный всей реакционной Европе. Россия шесть лет владела Порт-Артуром, затратив сотни и сотни миллионов рублей на стратегические железные дороги, на создание портов, на постройку новых городов, на укрепление крепости, которую вся масса подкупленных Россией и раболепствующих перед Россией европейских газет прославила неприступною. Военные писатели говорят, что по своей силе Порт-Артур равнялся шести Севастополям. И вот маленькая, всеми до тех пор презираемая, Япония в восемь месяцев овладевает этой твердыней, после того как Англия и Франция вместе возились целый год со взятием одного Севастополя. <…> Офицерство оказалось необразованным, неразвитым, неподготовленным, лишённым тесной связи с солдатами и не пользующимся их доверием. Темнота, невежество, безграмотность, забитость крестьянской массы выступили с ужасающей откровенностью при столкновении с прогрессивным народом в современной войне, которая так же необходимо требует высококачественного человеческого материала, как и современная техника… Японская буржуазия выполнила революционную задачу русского пролетариата, разгромив самодержавие».

Ну и вались в лужу, пьяная рвань! Вместе с мыльницей. После японского 1905-го года в Европе смекнули: ЭТИ сделают ВСЁ. Вытерпели даже японцев, не побрезговали, ну а уж нас, иуды слабоумные, и подавно вытерпят. Фронт откроют, станут колонией. С УДОВОЛЬСТВИЕМ!!!

«Три восклицательных знака» в Чаадаеве не в том, что он был глуп (мало ли глупцов среди людей объявленных «выдающимися мыслителями»), и не в том, что у него были оригинальные самоедские взгляды («это, деточка, философия»), и не в том, что он был малодушным трусом (благородство это отличие, а не норма), а в том, что он ПРОДАВАЛ СВОИХ КРЕСТЬЯН В СОЛДАТЫ.

Торговля людьми (не заморскими «ниггерами», а своими соотечественниками) была излюбленным бизнесом немецких государств, издавна поставлявших пушечное мясо соседям. Но в России продажа крестьян в солдаты (то есть не государственная развёрстка рекрутов, а частная купля-продажа), считалась предосудительным поступком, к ней не прибегали даже в крайности. Чаадаев торговал людишками без зазрения совести и даже с подхихиком. Торговал, конечно, не сам, он только отдавал распоряжения брату. Брат всю жизнь безвылазно просидел в имении на хозяйстве и работал на гениального родственника как дядя Ваня. Если посмотреть через чеховское пенсне, все «философические письма» Чаадаева окажутся алиби бездельника, как и его многочисленные болячки.

Ну и всё. Крышка. Не надо никакой «истории русской общественной мысли». Противно. Даже анималистический сериал о жизни сусликов смотреть можно. О червях много и пяти минут. Только фонариком посветить, а дальше «всё ясно».

Лучше всех о Чаадаеве написал ученик Сергея Платонова Николай Иванович Ульянов. В своей статье «Басманный философ» он уподобил Чаадаева Хлестакову. Только, в отличие от пьесы Гоголя, в России за 150 лет не нашлось почтмейстера, который взял бы на себя труд прочитать его «философические письма» и развеять ореол метафизического «ревизора».

Удивительно точный образ, особенно если учесть, что Чаадаева как и Хлестакова всю жизнь окружали многочисленные «Анны Андреевны» и «Марьи Антоновны».

Но Ульянов был не только публицистом, но также историком, и совершенно правильно написал в конце своей статьи, что дело тут не в простом недоразумении. Чаадаев впервые выразил не прикрытую и абсолютную ненависть к России, за что ему 150 лет и прощали всё. Ведь люди, делавшие революцию в России, на самом деле не хотели революционных преобразований. Они хотели при помощи революции убить Россию. У них не было образа революционной родины: Франции во фригийском колпаке или молодой Германии. Был образ отвратительной лапотной России, которую надо придушить революцией. Что и было сделано. Почему, — Ульянов на этот вопрос не отвечает, но думаю причина понятна: русская интеллигенция по своему уровню была колониальной и не могла быть господином положения. От задач метропольного управления у неё трещала башка, хотелось «выключить свет и заснуть». 1917 год это чеховское «Спать хочется». Вот и получили, чего хотели:

«Tiefe Stille herrscht im Wasser,

Ohne Regung ruht das Meer.»

«Ohne Russland».

Чтобы это понять русской мысли потребовалось 150 лет, а сам Ульянов прожил долгую и тяжёлую жизнь (его, как русского, продали в рабство и он, доктор наук, работал на советской и европейской каторге электросварщиком)

Но вот что удивительно. Всё что надо о Чаадаеве русские не видели в упор, но ЧУВСТВОВАЛИ всегда. Не философ, а поэт Денис Давыдов, сказал ВСЁ ещё в 1836 году:

«Старых барынь духовник,

Маленький аббатик,

Что в гостиных бить привык

В маленький набатик…

Томы Тьера и Рабо

Он на память знает

И, как ярый Мирабо,

Вольность прославляет.

А глядишь: наш Мирабо

Старого Гаврилу

За измятое жабо

Хлещет в ус да в рыло.

А глядишь: наш Лафайет,

Брут или Фабриций

Мужиков под пресс кладет

Вместе с свекловицей…»

Четко сказал, как гусар гусару.

В истории русской литературы есть всё: высокие чувства, мысли, страсть, озарения, ирония, конечно и ошибки, и провалы, но, в общем, это всё интересно и позитивно. Есть где развернуться уму и чувству. А история русской мысли это хрип хорька, обида, злоба, несправедливость, и, как итог, дешёвые нравоучения. Стоит ли на этом строить свое образование и тем более образование нации? Нет. Это история маленькой завоеванной страны, а не великой и вечно живой цивилизации.

Как кстати относился Чаадаев к русской литературе, к Пушкину, дружба с которым осветила его молодые годы? А НИКАК.

Напрасно в умствованиях Чаадаева вы будете искать полемику с Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем. О Гоголе он оставил несколько пренебрежительных строк в письмах («посредственный литератор», «сильно перехвален»), Лермонтова для него не существовало. Пушкина он упомянул один раз в своей «Апологии сумасшедшего» в дежурной фразе об «изящных стихах», зато там же косвенно дал исчерпывающую характеристику «Борису Годунову»:

«Пятьдесят лет тому назад немецкие ученые открыли наших летописцев; потом Карамзин поведал звучным слогом дела и подвиги наших государей; в наши дни посредственные писатели, неумелые антиквары и несколько неудавшихся поэтов, не владея ни ученостью немцев, ни пером знаменитого историка, воображают, что рисуют или воскрешают времена и нравы, которые уже никто у нас не помнит и не любит: таков итог наших трудов на ниве национальной истории».

А вот отрывок о Пушкине из корреспонденции Чаадаева:

«У нас здесь Пушкин. Он очень занят своим Петром Великим. Его книга придется как раз кстати, когда будет разрушено все дело Петра Великого: она явится надгробным словом ему. Вы знаете, что он издает также журнал под названием «Современник». Современник чего? XVI-го столетия, да и то нет? Странная у нас страсть приравнивать себя к остальному свету. Что у нас общего с Европой? Паровая машина, и только. У Токвиля есть глубокая мысль, которую он украл у меня, а именно, что «точка отправления народов определяет их судьбы». У нас этого не хотят понять: а между тем в этом вся наша история».

Чаадаева просили написать воспоминания о Пушкине, Он этого не сделал. Едва ли им был прочитан «Евгений Онегин». Великий русский поэт интересовал Чаадаева только в контексте собственной биографии, и он неоднократно возмущался против замалчивания той высокой оценки, которую ему давал Пушкин в молодости. Вот это его действительно волновало:

«Описывая молодость Пушкина и года, проведенные им в Лицее, Бартеньев ни слова не упоминает обо мне, хотя в то же время и выписывает несколько стихов из его ко мне послания… Признаюсь, это умышленное забвение отношений моих к Пушкину глубоко тронуло меня. Давно ли его не стало, и вот как правдолюбивое потомство, в угодность к своим взглядам, хранит предания о нем! Пушкин «гордился моею дружбою»; он говорил, что я «спас от гибели его и его чувства, что я воспламенял в нем любовь к высокому», а г. Бартеньев находит, что до этого никому нет дела, полагая, вероятно, что обращенное потомство, вместо стихов Пушкина, будет читать его «Материалы». Надеюсь однако ж, что будущие биографы поэта заглянут и в его стихотворения. Не пустое тщеславие побуждает меня говорить о себе, но уважение к памяти Пушкина, которого дружба принадлежит к лучшим годам жизни моей…»

Что сказать о Чаадаеве напоследок? Петр Яковлевич умер в апреле 1856 года, до последних дней сохраняя ясность рассудка. К этому времени Александр II царствовал уже год, Крымская война была закончена и в обществе появились явнее признаки предстоящих реформ. Реформ Великих.

Что же Чаадаев? Перед смертью «басманный философ» успел сказать, что не ждёт ничего хорошего от правления Александра II – это садист с оловянными глазами. Взгляд у Александра II был, действительно, неприятный, но все отмечали мягкость его характера и все знали, что воспитателем нового царя был добряк и умница Жуковский.