Фёдор Корандей

Фёдор Корандей

В сети обзывается «Иван Иванович Пузырьков» и не только ))

1980, Тюмень.

Доцент, старший научный сотрудник кафедры археологии,

истории древнего мира и средних веков ТюмГУ.

Зело охоч до гэльского (ирландского) языка и латыни.

***

Вези меня, вези меня, тихий поезд, к любимой,

Пусть мажут и хлещут ветки, цом-цом,

Между Можгою и тёмным Янаулом

Я покачиваюсь с полунамыленным лицом.

И когда я обратно пойду, умытый,

К своему купэ в темнотэ,

Где лежат молчаливые удмурты,

Словно в сканере МРТ,

Мне неведомый скажет хам свердловский,

Чтоб не трогал я здесь одеял.

А по телу его проползают полоски,

Так же медленно, как еду я.

Сторожи, сторожи, дядя, cвоё одеяло,

Чтоб никто его не украл.

За окном одеялом складки Урала,

Медленный сканер Урал.

Ты железные делать генералам обновы,

Верно, едешь, в почтовом ящике.

Утром, когда сканер багровый

Вспомнит все твои трещинки,

Бей ты своим молотом тяжёлым,

Куй ты, дядя, вечно в секретной кузнице тёмной,

Не вспоминай о том одеяле,

Я за тебя вспомню.

***

Что вы думаете о Борисе Николаевиче Ельцине?

Спросили мы мужика, заезжая на мост.

Пока что единственный шанс уцепиться нам

За ускользающую серенькую ткань этих мест.

И что он нам ответил? Что он нам ответил,

Мы вам не скажем, но долго ещё раздавалось эхо,

Словно от выстрела, а мы, сидя в стремительно улетающей комете,

Оглядывались на этого возмущённого разгневанного человека.

Неожиданный, неуместный, словно теннисный мячик,

Оставляя за собой диснеевские искры и всполохи,

Мчался наш набитый автомобильчик

Между ругательств и чертополохов

Талицкого района Свердловской области.

Что вы думаете о Николаевиче Борисе Ельцине?

Под потолком не крутящиеся лопасти,

Мелко задрожавший совочек в руке продавщицыной.

Сельские конфеты с нарисованными полями, медвежатами,

Розами, берёзоньками, сыплются, не попадая в пакет.

Есть нельзя — выбросить жалко,

Много-много лет

В памяти хранятся они, ароматизируя,

Придавая сладость воспоминаниям о поездке на родину нашего героя,

В баночке новогодней некрасивой.

Ночью её поставлю, открою,

Когда дома не с чем будет даже выпить чаю.

Липкий cладенький янтарь, в котором завязли мы, мухи,

И Бориса Ельцина Уробороса Николаевича

Лунные резиновые снежные за окном дирижирующие руки.

***

Иванов купил радиоактивное ситечко,

чтобы, наливая через него чай,

каждый раз за завтраком вот на столечко

приближать голубые глаза врача,

на просвет глядящего через серые ребра Иванова,

а, главным образом, cквозь его трахею и пищевод,

в окно, также напоминающее ему больного –

поcкольку приближается Новый Год.

Доктор думает: — ель, которая загораясь,

привлекает толпу детей поиграть в снежки,

являет собою образчик columna vertebralis*,

на которую со всех сторон намотаны мерцающие кишки.

Шары и конфеты различного цвета и размера,

висящие в зеленом плотном пространстве хвои,

являются внутренними органами – viscera**:

сердце, печень, cелезенка и все такое.

В самом деле – рассуждает врач – анамнез таинственен,

никто не знает, откуда у Иванова могло это взяться.

Но, глядя на данную елку, я смогу угадать истину,

используя метод научной экстраполяции

И вот он глядит на елку в том месте, где у Иванова нечто странное,

а там огромный белый щит спонсора ее украшения —

улыбающееся ситечко, сопровождаемое телефонами

и слоган: ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ/ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.

Но ситечку добрый врач не может найти анатомического аналога,

ворочается в постели, злится, на сонную супругу орет,

выходит вечером на балкон, курит и думает долго:

Доживет ли Иванов до елки, или все же умрет?

…………………………….

* — позвоночник

** — внутренности

***

У каждого поэта бывает такой вечер.

В зале три или четыре неадеквата,

И несколько друзей, в основном — девочек,

И поздний вечер, и ПУСТОВАТО.

Вот эта пустынность, это эхо без крика,

Фасады, которые ты даже не поцарапаешь,

И есть самое главное в нашем ремесле

городских фриков,

А также ночь, от которой ты драпаешь.

И пьяный, который скажет: «У вас великолепные стихи, спасибо».

И пьяный, который скажет: «Что это за говно он читает?»

И серое, набухшее небо России,

И снег, который в ботинках тает,

Грузовики, которые этот снег вывозят,

Тамбуры, наполненные мистическим паром,

И книжный магазин «Поэзия»,

В котором осталась ещë пара экземпляров.

И самое главное — эйфория,

Размахивание руками, развинченная походка,

Длинные перспективы пустые

Ночных бульваров, чернеющих, словно подводная лодка.

И самое главное — внезапный

Филологической девочки смех, врубившейся в тему,

И алкоголик, который зачем-то Фрэнка Заппу

Вдруг встал и вспомнил, позабытого всеми.

А ночью всë оживает в закрытых на клюшку книжных.

Лезет на свет психиатр Лобковский, за ним — Гарри Поттер,

Следом — Вирджиния Вульф с Рэем Брэдбери нежным,

Но поэтические сборники не участвуют в этом

Шабаше выползших литературных тараканов,

Молча стоят на полках, и никуда не двигаются,

Глядя на пляшущую с козлом голую Гермиону.

Это и есть самое главное в нашем бизнесе.

***

В этом году повсюду стоят самокаты,

Ночью на тротуаре чëрный стоит самокат,

И темнота, и горят майские только солдаты,

Освещены под луной, антифашистский плакат.

Новая стала теперь в людях, иная отвага,

Раньше никто б не посмел бросить вот так самокат,

Возле солдат бродит печально, бедняга,

Брошенный ночью один, чëрен, как козлик, рогат.

В мае идëшь, увяжется козлик за пьяным,

Или барашек, если проходишь фонарь,

Эй, касатик, постой, кричит за спиною Сагана,

Хочишь, домой забери или ногою ударь!

Новые люди теперь, прежних, конечно, не хуже,

Раньше кладбище было, нынче разбили здесь сад,

И не сломает никто, вообще никому он не нужен,

Козлик пасëтся один, рядом солдаты висят.

Только вот ëкнет порой, мимо проходишь когда ты,

Слишком восторженный в мае, словно летишь в колесе,

Дед твой, с плаката солдат, и деды солдата с плаката,

Так возвращались давно, но воротились не все.

Сто поколений назад, колëса ночные катались,

Козлик за кем-то бежал, или барашек, звеня,

Тени, шатаясь, домой по темноте возвращались,

Эта трава зелена, танкова эта броня.

***

Как в истории про того ирландца,

Что сошëл с парохода,

ëлка наша разваливается

После старого Нового года.

Только что была бравым генералом,

Мерцали ордена еë и медали,

Но истлели щит и забрало,

Cтарые иголки опали.

Ничего, ничего не осталось,

А тут ещë вспыхнула дома ссора,

Целое дерево изломалось,

В угол легло для мусора.

Ах, говорили мы друг другу первые

В этом году обидные вещи.

А ветеран в мундире порванном

Молча умирал искалеченный.

Ах, в ночи недостаточного интеллекта

Ымоционального, и взаимного недоверия,

ëлка истлевшим скелетом,

Аллардайсом, пала у двери.

Морган Том, а помнишь ты Аллардайса?

Конечно, помню. Он мне должен,

Падла, многих денег остался

И утащил мой ножик.

Время — зелëный скалистый остров

Под налетевшими чайками,

Дух, наполнявший пиратский остов,

Вышел, как пар из чайника.

Ночью ругались, а когда после ряда

Недразумений, над нами забрезжило утро надежд,

На ирландце блеснула его оставшаяся награда,

Две гинеи за город Будапешт.

***

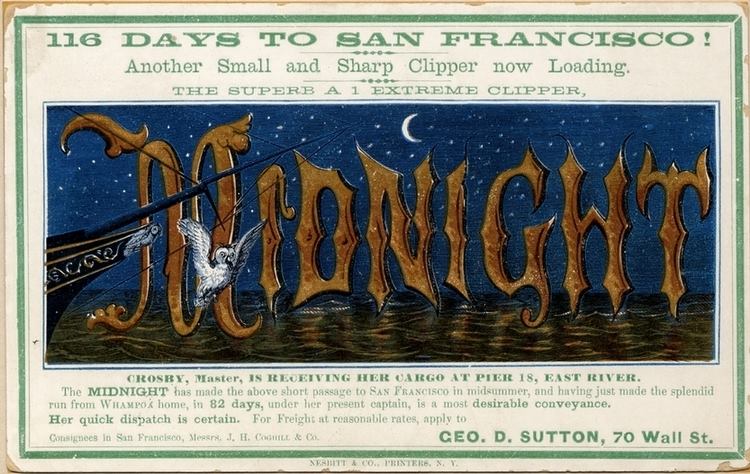

О кораблике «Полночь» давайте петь

В дымных морях блеснувшем,

Словно денежки темной cлучайная медь,

Словно август минувший.

Словно вечер встречи школьный, куда

Не приходит загадочная самая выпускница,

А потом мелькает в небе звезда

Заграница.

Корабль, корабль «Полночь», ты везешь

Эмигрантов странных под свет печальный,

Там, где колет тучи солнечный еж

Возрастающим все свеченьем,

Дикобразом с неба сверкают спицы.

Словно в тихом темном амбаре плещется это море,

Где от малого света пыльный воздух клубится,

Проникающего сквозь двери.

Корабль, корабль «Полночь», ты меня в своем,

Качаешь, младенца, беспокойном кармане.

О кораблике «Полночь» давайте споем,

Блеснувшем в тумане.

***

Когда любовники лежат под люстрой пыльной,

Глазами ездят полуночные огни

По стенам. Мир пытается, бессильный,

Проведать, где они.

Голов капустных смутный ряд, на пляже

Безлунная волна, темнеющий камыш,

Все знают, но никто об этом не расскажет,

А их не разглядишь.

Их разговор — развод, печальный крах супружеств,

Прогулки по невидимым холмам,

Спасительный осенний мрак и ужас,

Что там уже зима.

Как черен человек в пальто своем, как пусто

На снежных улицах в краю ночном, лихом,

На небесах в углу лежит кочан капусты

Как в подполе глухом.

Трусливая ночная поступь зайца

Несущего пустой мешок

В свое голодное домашнее хозяйство,

В свой дом кишок,

Решетку ребер, где огонь Самайна

Горит, почти невидимый со стороны,

Багровый, страшный, словно тайна,

Зарытый в валуны.

Ни ежик, ни кабан, ни рыжая лисица

Не принесут жене его таинственных даров,

Дом, красный дом, уже не будет биться,

Пролилась кров.

***

В своей пидорке больше похожий на пономаря, чем на убийцу,

Ходил по улице, бормоча себе под нос: май нэйм из зэ ло, кретины.

Вечером у Славки эта сцена разыгрывалась в лицах,

1996 год был объявлен у десятиклассников годом Тарантино.

Маленькие избы Затюменки были все оборудованы видеомагнитофонами,

Мир постигался через гнусавого переводчика, взятого в прокате,

Улица Димитрова казалась лишь титрами, скромным начальным фоном

Какой-то огромной ЖЫЗНИ, которая вот-вот накатит.

Мозги негра размазались по заднему стеклу как малиновое варенье,

Иду домой, на небе комета висит,

В кармане моем маленькое время

c вечной батарейкой, китайские электронные часы.

***

Весь день на битву собиралась,

Трубя в трубу свою погода,

Увы, немного нам осталось

От восемнадцатого года,

Не больше, чем от гренадеров

Из восемнадцатого века,

Гремит его лилибулеро,

Вот мимо пролетела ветка.

Вращаясь, ветка, пролетала,

И на балкон сюда упала,

Не лавром, ветвью тополиной,

Гроза тебя короновала,

Наполеоновой, зеленой.

Везде оборванные шторы,

Гардины пали, как Тулоны,

И окна летние, в которых

Плывут английские знамены.

Увы, ни мальборов, ни лувров,

Лишь сверху от картин старинных

Отрезанные половины,

Да иногда удар в литавры.

Один лишь грохот нам остался

От восемнадцатого года,

Как ропот грозного народа,

Что над толпой тогда раздался.

Как будто там была когда-то

Тюрьма, но вдруг ее не стало.

Как будто белого солдата

Свалили в небе с пьедестала.

Сияй, сияй, неутолима,

Прекрасная пустыня мая.

Здесь ватки розового дыма

Одни танцуют, пролетая,

Перед лицом уже не грозным.

Не Бог — пастушка молодая,

Сидит на небе, не мигая,

Горит огнем британский воздух,

Пороховые тучки тают.

А вот и мы в штанах коротких

И с веткой дерева народной,

Стоим над далью огородной.

Везувий без огня и лавы,

Слепящий лик пастушки кроткой,

Сияние небесной славы.

Кто умер в феврале печальном,

Не увидав такого света,

Мы постоим за вас в начале,

В конце грозы, в начале лета.

***

Вечерами мама смотрела перестрелки.

Шорох и мерцание перестрелок в комнате тёмной.

Начало лета, а на белом потолке

Тень мамы юной.

Ай, влажно блестящие тополя в Тугулыме.

Ай, синий свет сквозь тугулымские ветки.

Ай, в Тугулыме юная мама,

Пули, брюнетки.

Гангстер вспотевший латиноамериканский

Истекает кровавой слюною.

А у юной мамы золотятся

Волосы, и ночь стоит за спиною:

Кущи, чащи, аллеи,

Изумрудные авансцены тёмно-зелёного театра

В тот час пустые.

Единственное розоватое облако утра.

Розовое облако, словно бумажечка напоминания,

Не уходит с летнего неба даже в полночь,

Словно маленькое пышное мексиканское здание,

Глядя на которое, помнишь,

Что жара, печка с изразцами, будет топиться

Целый месяц, а когда на час снизойдёт прохлада,

Бледные полночные мексиканцы

Станут друг другу вышибать мозги из засады.

Потные, словно бутылочка лимонада,

Синие, сквозь заросли палисада.

Ай, мама, ке пасо.

Пионы, рассада.

***

Вот тебе, бабушка, и юрьев день,

Вот тебе, дедушка, и подшивки журнала «Радио» за семидесятые-восьмидесятые годы,

Больше уже не поеду туда, где

Курица высиживает яйца в старом комоде.

В котором сын ваш до армии хранил фотопринадлежности

Проявитель, фиксаж и прочие нежности.

Когда его провожали, он все бегал смотреть на только что родившихся котят в кочегарку,

А через два года вернулся и выбросил все на свалку.

Остались только пыжи из войлока, порох бездымный,

Да медных гильз тусклые цилиндрики по полу всему рассыпались,

Выстрел грохает в небе весеннем бездонном,

Разгружают доски, или кто-то выхлапывает палас.

ET EO GEORGII TEMPORIBUS IN ARCADIA FUI

Не светят мне далёкие огни.

Уже не светят мне далёкие огни,

Не манят синей ослепительной неоновой ночью

Лужковской архитектуры космические исполинские пни,

А я между ними уже не иду, как мальчик с пальчик.

Но было время, я жил в гостинице общества слепых

И в номере смотрел передачи о жизни столицы

Про бомжей-наркоманов, избивавших бомжеватых старух.

В библиотеке ксерокопировал по четыре рубля страницы.

С тех пор, как я вернулся сюда, где ветка качается

Cо множеством яблок и лезет в окно,

Мне всё это снится, случается,

Как будто всё это было, но только давным-давно.

Из моего постоянно-солнечного мира Москва кажется теперь

Кратким сном о зиме, ухающей чёртовой свадьбой

На чёрной и мокрой улице, по которой в Тверь

Можно уехать вроде бы.

Потерял контрольный листок,

Был вынужден обойти все отделы,

В зале микрофильмов вечером стоял, одинок,

Среди громадных машин, из комнаты женщина глядела

На меня, глаза, как линзы, завёрнутые в серую кофту.

Ночью в библиотеке кто-то визжал.

Контрольный листок, покачиваясь, падал в тёмную шахту,

Между лестниц, кружа, кружа.

И теперь я приехал сюда, где вечно копья

Клёнов, вязов и буков высоко воздеты,

И забыт пыльный ящик моих ксерокопий

В луче солнечного света,

А ночью поют соловьи и хрустальные лягушки

Сладкой болотной безжалостной холодной страны

И стоит под луной оловянный Пушкин

Без спины.

Про улицу Одесскую

А вам снится Ашотик?

Тот таксист, который не оборачивался бы лучше.

По стеклу возят беспомощные щётки,

Дождь идёт, буря, пассажир с ужасом смотрит на затылок и уши,

Куда несётся этот седанчик —

Как самолётик имени Бади Холли со светящимися окнами среди огромных гор мрака,

— cверкают молнии, кто-то плачет,

Всё с плеском захлёстывается прозрачным потоком —

В ночь Самайна и Хэлоуина,

Этих неправославных праздников, чуждых нашей культуре?

Мчится маленькая машина,

Среди чёрных мокрых кустов, которые выскакивают перед нею, как в тире

Выскакивают разные рожи с деревянным стуком,

Чтобы упасть обратно с металлическим звоном.

Вот синяя призрачная свинья перебежала дорогу

На фоне мерцающих микрорайонов.

Ночью, в машине, под музыку группы «Гоблин»,

В красном свете на перекрёстке, открытый чужому взгляду.

Что ты мне пикаэшь, гоблин,

Говорит Ашотик водителю из соседнего ряда,

И пассажир, везущий в пакете пустые молочные бутылки,

Вдруг действительно замечает в автомобилях полчища бесов,

Женщина с лицом крокодила, ребёнок с лицом галки,

Лепреконы, чёрные кровогубые принцессы.

Ад — это другие, гласит cтаринная поговорка,

Во всех окнах отвратительные снапшоты,

Мчится микроскопическая семёрка

По вытянутому уху сомнабулического Ашота.

Справа, а потом слева, а потом снова справа сияют трубы ТЭЦ,

Cтранное делает здесь улица Одесская закругленье,

Спишь, а потом снова встаёшь, а потом снова спишь, молодой отэц,

И неясно порой, где начало, а где конец сновиденья.

***

Так тускло, так фосфорно светят

В тёмной тёплой сентябрьской берёзы

Ночи; сядем мы с тобой на скамейки,

Словно из лунного света вырезаны

Длинные дощатые настеленные

Скамейки; дом стоит у леса, словно cтаринный,

А за занавесками на столе у Лены

Лежат расчёска и аспирин.

Лена, почему ты не спишь? Я думаю

О некоторых людях, которых мне жалко, так жалко.

Там на пыльной траве лежит узкая лунная

Деревянная вырезанная решётка,

И холодная скамейка. Посиживая на ней, как пленный,

О Леноре прежних дней я прочту наизусть.

Проводить меня выходит Лена,

Ноги белые словно бы забыла обуть.

Сон, сон, коврики, вязанные крючком,

Вращаются пред сонными глазами.

В тёмном сердце проползает лень поездом, червячком,

А Лена, Лена громыхает в бане тазами.

***

Мимо спящей невидимой лунненькой женщины,

Белой её груди, увозит меня такси по тусклой дороге,

И, cловно в асфальте редкие трещины,

Проскакивают в уме неясные тревоги.

Чёрные ветви, как тёмные думы, мелькают,

На фоне этой таинственной наготы.

Эй, одногрудая, свесила грудь, а где другая?

Куда другую нежную спрятала ты?

Собрал чемодан и отправился

Делать в далёкий мрачный Омск доклад о синекдохах.

А дома спит мерцающая красавица.

Чёрная ночь выдохов, ясное утро вздохов.

Ведь есть и луна вторая,

Скрытая, которую находят только наощупь,

Как стихи, из тьмы выбирая

Смысл неясный над бесконечной проезжающей мистической берёзовой рощей.

Эта идея, что терпение и труд

Всё перемелют, что репетиция

Мать всех учоных, так мне мила, но тут

В этой ночной гостинице

Я пытаюсь уползти от луны

По пустой второй половине двуспальной кровати

Тёмного Омска, где филологически продолговатые валуны

Чертят круги на потрескавшемся асфальте.

А когда мне поставят такой камень когда-нибудь,

И я буду отбрасывать тень под льющимся с высоты,

Где твоя, спрошу я, Луночка-Луна, вторая грудь,

Куда другую тёмную спрятала ты?

***

В морозы девяносто пятого года

Каждую ночь всходил президент Ельцин,

Наша белая северная Луна.

Как сияет его гальваническое сердце,

Было видно из каждого затянутого окна.

По телевизору непрерывно показывали красные фуры,

С опозданием везущие Рождество в наш заброшенный край,

Ночью я просыпался, беспощадные фары

Пронизывали наш домик, светящийся всеми щелями сарай,

И крыса бежала, не боясь человека,

От ближайшей помойки в натопленный кров.

По ночам я читал поэтов серебряного века:

Как им плохо жилось зимой двадцатых годов.

Синие гимназисты обледенелые являлись ребёнку

В час, когда такая же вьюга за окнами точно так же мела.

В помещениях разорённого, разрушенного Центробанка

Мой герой взламывал потайную дверцу и видел удивительные дела.

Там, как известно, находились сокровища, запрятанные серыми,

В одной корзине сыров коллекция — от сухого зелёного до рочестера и бри,

Окорока и колбасы рядом с корзиной, уставленной шрапнелью консервов,

Восемь голов сахара, ящик с чаем, печенье, торты и сухари…

И над всем этим — стойкое ощущение неотвратимо накатывающего булщита,

Поскольку на нашу судьбу я из смутного будущего смотрел,

И это была как бы такая психологическая защита:

Я шёл на кухню, открывал холодильник и ел.

Как же мне было жаль вас, несчастных,

Пробиравшихся в своих шинелях холодненьких по Петроградской Стороне,

Когда я Александра Грина закусывал хлебом с маслом

И запивал Николая Гумилёва красным чаем при этой бледной зомби-луне.

И ваше умение умереть вовремя

Перед самым рассветом уже по-настоящему живых мертвецов,

Поминал этим голодом ранним утренним,

Пробивало на хавчик от Лариосика,

от исписанных изразцов.

***

Люди здесь были как пламя,

Гудящее за чугунной дверцей,

Выйдет просто пописать на улицу,

А обратно уже приносит целого зайца

Показать ребятишкам, тащит из шапки,

Пахнущее, серенькое, дикошарое существо,

Где же я совершил ошибку,

Написано как будто в этих вежливых влажных покорных детдомовских глазах

у него.

Да нигде ты не прокололся, смеётся хозяин, точно,

Просто не повезло тебе сегодня, серая тля,

Ты не бойся меня, я выписываю журнал “Юный натуралист” и очень

Люблю повести В. Солоухина и Юрия Коваля.

Щас попьём чаю, со смородиновым листом, дети на тебя посмотрят,

И пойдём, отпущу тебя в тёмные, мокрые, под фонарём блестящие, родные кусты,

Да ты не бойся, чего ты, сопли-то вытри,

Мы же с тобой (изображая Маугли из мультфильма) одной крови, я и ты.

Потом уже расслабился, и, правда, уже не страшно,

Зайчик вместе со всеми на краешек дивана присел,

Синий свет телевизора, останкинская башня,

А вокруг на тысячи километров ужасные ночи, одни лагеря и медведи, Коми АССР.

И правда, одной крови, на фотографии, сделанной в прошлом веке,

Под самым подбородком застёгнут замок,

С заячьими глазами девятиклассник в олимпийке

Держит в руках дрожащий меха серый комок.

Белке Браун

Над городом нашим не заходит луна,

На длинных аллеях, бесконечных проездах,

Где кошка стоит у валуна,

Одинокий холодный вдруг спустят с неба воздух,

Будто особую кнопку гармони

Мальчик заскорузлым пальцем нажал,

И тихий студёный воздух полувороний

По аллее ночной побежал.

Не поднять воротник, не поудобнее устроиться

У валуна с кошкою маленькой,

Воздух полувороний роется

В гривах деревьев кошмарненьких.

Надо домой идти, только дома

Можно поспать, где за тонкой стенкой

На короля ляжет дама,

И лампочка вылезет сквозь дыру, голая, как коленка.

Под дружное этих мехов шипение,

Под дружеское ржание,

Алгебраической детской задачи решение,

Визжание.

Словно лопата снега за тонкий ворот,

Быт, тяжёлый и звонкий, как аккордеон.

Есть ли такой бесконечный город?

И где он?

***

Сколько раз ни ночевал я в Москве, всегда это были

Убитые напрочь жилища, студенческие халупы,

За стёклами, рыжими от двадцатилетней пыли,

Будто бы перевёрнутого старинного телеприёмника огромные

многочисленные тусклые лампы,

Вздымавшиеся над долиной реки Сетунь, страшно мерцали

Всю долгую дождливую ночь, ни ответа, ни привета,

А люди, которые меня у себя принимали,

Всегда платили кому-то какую-то бешеную квартплату

За холодильник с изображением олимпийского мишки,

В котором не было ничего, кроме пакетика засохшего лавра,

За белым огнём горящие бессонные высотки и многоэтажки.

Однажды я ночевал даже в келье Троице-Сергиевой лавры,

Но в пустыне московской гораздо больше монахов,

Тусклые металлические колбы церквей в ясный день, бронзы обшарпанной

листья,

Лица моих новых виртуальных друзей я помню плохо,

Но зато хорошо — их бессонные обречённые подъезды, все похожие на тот

подъезд, где убили Влада Листьева.

С экрана старого телевизора со снятой задней крышкой,

Стоявшего в доме моего деда на две тысячи сто втором километре,

Смотрел этот мертвец в красивых подтяжках,

И вот по лицу его пробегала рябь, как от свежего ветра.

Как свежего ветра свист, осин облетевших шорох,

И вот уже тебе ни Явлинского, ни Гайдара

За две тысячи километров в доме без шторок,

Когда изображение пропадало,

Предпринимался магический ритуал телевизионного вуду —

Шевелишь отвёрткой пыльную электронную колбу,

И где-то в Москве медленно загораются вечерние башни МГУ и МИДа.

Трогается остановившийся в тоннеле поезд, с облегчением выдыхают

полупрозрачные толпы.

А ночью проснёшься на полу, на пыльном паласе,

Охваченный смутным восторгом покатавшегося на метро,

В столице этой бездомности, у потёртых золотых ананасов

Падает мокрый снег в банном свете прожекторов.

***

Раньше мы все часто видели неопознанные объекты,

Синий свет будил по ночам, и внезапно озарялись сады,

На столе голубела белая чашка, сияли вчерашние объедки,

О, эти лунные тени оставленной с вечера на столе зачерствевшей еды!

Хотелось жить этой жизнью микроскопического героя,

Быть Сильноруким Нилом, вышагивающим по кладбищу с дохлой кошкой,

На белом пути каждую ночь вытягивалась большая,

Как от могилы, длинная тень от маленькой крошки.

А в небе сияла Земля, космический телевизор,

В золотой и серебряный век таинственных сериалов,

Когда каждый кусочек сыра был египетским обелиском

В лунные ночи, и заснувшей Англией — серое одеяло.

Дома, двухэтажные черные сундуки, карты, лампы,

Cпящие люди среди снежного, запорошенного барахла,

И каждый лист, оторвавшийся от полночной ноябрьской липы,

Летит, вращаясь, как заброшенная космическая станция, полная зла.

***

В час, когда на пол ровные

Зимнего легли света полоски,

Чтобы сон приблизить, про лис любовные

Я читал китайские сказки.

В сказках тех одинокие студенты

Спят в пустых квартирах с лисами рядом,

А истлевшие шёлковые ленты

Обвивают гнилые столбики балюстрады.

Чувство чего-то давнего, ласковое.

Будто бы едет лиса к любимому с неба.

Невозмутимо, по тонкой леске,

Скатывается полупрозрачная дева

К старому неудачнику в нежные гости,

На пол из пыльных жёлтых плах.

Славно щекочет лисий хвостик.

Тучей поднимется ночью прах,

Выметенный просяною метелкой

Мусор из тёмных персиковых палат.

Звякнет звонко да стукнет гулко

И входит в дом, светя сквозь рваный халат,

Дева ночная, воображения

Пылкого, да зимней тоски

Тёмной учебной странное порождение.

Злых экзаменов шевелящиеся листки.

А утром Ли с невозмутимою рожей

Вдруг на секунду поднимет вспыхнувшие глаза.

А в них лежит единственный волос рыжий,

Ах, Господина посещает лиса!

И яркая вспышка красная понимания

Над опустевшими, залитыми поднявшейся рекой

Дворами, словно внезапная зимняя молния,

Вдруг освещает счастьем унылый этот покой.

***

Когда солнце, целый день скрытое облаками,

Опускается ниже облачного слоя и освещает его поддон,

Красные новые дома нежно вспыхивают над грязными ларьками,

Краткий миг славы небесной — это именно он,

Это те самые яркие краски, которых хочется в Лондоне, скрытом мглою,

В рваных пушечных тучках битва горы Бадон,

В детстве мамочка говорила: “Вот тебе Англия —

Полный малины алюминиевый бидон”.

И в Парфёново, где подонки целый день сколачивают поддоны,

Тихий спокойный свет озарял будущего счастливое море,

Алый и зелёный шиповник маршировал под окна,

И среди тополей распахивались небесные двери.

Как на картинах какого-нибудь Джона Констебля,

Флитской тюрьмы какой-нибудь красные стены, реющие в вечерних дымах.

Свердловской железной дороги моей вымытая Англия,

В пыльных, убогих, стоящих под радостным пламенеющим небом домах.

Через просветы как бы проглядывает общая основа

И равномерно рассеянная в небесах золотая пыль,

Ах, эти вечера в вагонах, словно в лесу сосновом,

И вот из-за деревьев выходит сосед, и спрашивает, как называется этот мёртвый король?

Эффигия, скажешь, так называется это

Тело каменного английского раскрашенного красивого короля,

Довольное лицо престарелого соседа,

И поезд едет, а вокруг раскинулась тихая вечереющая земля.

***

Во сне будто бы едешь, едешь на каком-то рыдване

На вокзал, мимо завода Пластмасс.

Cнегопад, снегопад на диване

Ждёт всех маленьких нас.

И ты постареешь, строитель,

И твоя молодая роба,

И будет мести метель,

И наметать сугробы

Среди пугающих, ужасно новых строений.

В тех районах много ночных часов

Память твоя, у многоэтажных растений,

Будет не находить старых адресов.

У подножия мерцающих исполинских росянок,

Где вечный холодный дует ночной январь.

Будет воспоминание, cловно пьяный странник,

Брести, пошатываясь, не пускаемое за дверь.

Снегопад, снегопад на диване,

Что за цветочек хищный на чужом окне странного дома?

Незаметное расставание

Так тело отдаёт свои юные клетки,

Понемножечку заменяясь на старика,

Снегопадное лето на берегах Леты,

Снег кружит над выброшенным диваном,

Над вокзалом холодным, синим, где вместо нас,

Проплывают полупрозрачные марсиане

С билетами на неведомый Марс.

***

Какой Победоносцев раскрыл свои гигантские крылья?

Cовы, они ведь не то, что кажутся, как научил нас подростков Дэвид Линч.

Осень, она ведь не то, что время, навсегда покрытое, полностью засыпанное пылью,

Октябрь это не то, что прямой в челюсть, или хук слева, но утомительный клинч.

Вот я иду по улице, меня догоняют листочки,

Маленькая собака, сволочь, из них собралась и за ногу норовит укусить,

Милое-милое время, ожидание порванной наволочки,

Скоро завалит все снегом, единственное, о чем можно просить.

***

Печальны места, в которые

Не суждено никогда нам поехать.

Там море шумит за прозрачною шторою,

И тихо-тихо.

И горнолыжный покой ослепительных фризовых облаков.

И тропинки, провожающие сквозь густую траву к непреодолимой решетке.

Блекнут картины, пейзажи, которые так легко

Раньше было представить, серая шапка

Пепла вдруг разносится ветра порывом,

Травки, привстав, хватаются крепко за корни.

Нет никакого южного побережья крыма,

Нет Калифорнии.

Зато там, где мы будем когда-то,

Странная радость царит;

Готовят столы, открывают ворота,

И синий экранчик горит,

И в тусклые сени заходят родные

Чредой бесконечной, и дом cветится, а в нем нету штор,

И громко поют провода ледяные,

Январский таинственный хор.

На елке висит золоченый орех,

И хочется глянуть туда,

Там, словно в театрике, вижу я всех,

Кто будет со мной навсегда

ПОСВЯЩАЕТСЯ МОЕЙ И.

Тащите в свой город, как воры, всего,

Воруйте у гор и степей,

Пусть лезет в зарытый кувшин от того

Подарка дурак Еврисфей.

Ведите украденных жен и детей,

Верблюдов, коней и мужчин,

Пусть страшные речи рокочет Протей,

Из пенных поднявшись пучин.

Берите, как греки, волшебный предмет,

Везите богатство домой,

И будет сокровище прожитых лет

Сиять бесконечной зимой,

Когда тихим утром, не смея мешать

Родителям, сидя один,

Воскресный ребенок с ним станет играть

В таинственном свете гардин.

***

Как великан, я жил в маленьких городах,

А в полях дули ветры, ползли метели,

Клавиши в аккуратных рядах

Некоторые не пели,

Не давились кнопки; всего одна

Даже, бывало, не нажималась,

Не проваливался палец до дна.

Вот жалость!

Старый баян с одной твердою клавишей.

Представьте меня, гиганта,

Играющего «Катюшу»

На кафедре под портретом Канта.

Как клапаны щелкали cогласно,

Как воздух по немецким тек переходикам,

Как прятались люди от кары небесной

В маленьком городе,

И только из-за одной пуговки неподатливой,

Выходила на берег кра-кра

В музыку не поступало топливо,

В мелодии оказывалась дыра.

Большой парень, cжимая

Маленький баян, как девушку страстно, я пел,

Я разучивал песню на девятое мая,

Так что Хайдеггер со стенки упал.

Не давились кнопки; всего одна

Даже, бывало, не нажималась,

Не проваливался палец до дна.

Вот жалость!

***

В эти осенние ночи приснился

Новой истории старый учебник,

Как я в него почему-то влюбился,

Сидя в деревне под лампой вечерней,

Плохо учебник тот был напечатан,

Много в нем было картинок чудесных,

Кто был в подвалах Бастилии спрятан,

Было неясно, но интересно.

Смотришь на черточки в тусклую лупу,

Как же они хорошо нарисованы —

Радостный дом Якобинского клуба,

Мертвый Марат, паровоз Стефенсона,

Жозеф Бара, истязаемый серпом,

Тесные негры в удушливом трюме,

Пушки, катящиеся по трупам,

Старое доброе новое время.

Это ведь были всего лишь картинки,

Да и сейчас это просто картинки,

Как я любил тогда эти картинки,

Я и сейчас люблю эти картинки.

***

Пролетая над Англией, я думал о мастерицах,

Чьи лоскутные одеяла в виде ландшафтов,

Сшитые из кусочков зеленого, продаются

В солнечных зимних зданиях, у лифтов,

Вместе с поделками из шерсти оленьей,

Безглазыми куколками хантов и манси.

Шерстяным квадратом шкуры тюменьей

Темною ночью зябко укройся,

Пусть на нем появятся несвойственные ему горы

Пусть он вздыбится нежною волною,

По геологическому времени очень скоро

Мы будем лежать под этой страною,

Как под Англией лежат бритты, римляне, саксы,

Потому она такая холмистая.

Вот они, одеяла случайного исторического секса,

Покрывала скрытого плацкартного смысла,

Землетрясения одинокой температуры под сорок,

Пододеяльники младенческих невинных кошмаров,

Вот затягивает предзимний утренний морок

Серебристо-черную равнину ангаров,

Гаражей, микрорайонов, дорог, подернутых инеем полей,

Бурых, но уже становящихся белыми, квадратов, переливов,

Рек, континентов, морей, cпящих под снегопадом людей,

Жизни короткой, теплой, промозглой, бесконечно счастливой.

***

И детям лакомство, и девушке букет

Китайских с листьями некруглых мандаринов,

Подвешенных на крепком стебельке,

Как чайнички из обожженной глины.

Еще — гастрономический ангар,

Где при неверном свете экономит

Среди оранжевых предновогодних гор

Какой-то мой сосед, живущий в том же доме.

Какой лисицы хвост окрасил эти донца,

Исчезнувшей на склоне каменистом?

Какого соловья послышались коленца,

Когда горел над велосипедистом

Ночлега скорого оранжевый огонь,

В стране, событиями в основном известной

На площади огромной тяньаньмынь,

Где против танка выходил с авоськой

Один китаец? А вообще их миллиард,

Китайских призраков горящий мегаполис,

Но лично ни с одним из этих орд

Я не знаком, и никогда не познакомлюсь,

Ни с кем из них, и со своим соседом.

И не узнаю, как его зовут,

Не напишу, не заведу беседы,

Я только слышал, что они живут.

Все, что про них я знаю — медный таз,

И тяжкий звон, старинный и великий,

О лары дорогие, и на вас

Пусть тот огонь отбрасывает блики,

На всех немногих, с кем я был знаком,

И познакомлюсь; сумрачным и тесным

Мы будто у огня сидим кружком,

А дальше лес, и тьма и неизвестный

Китай; поверить нелегко,

Что он там есть, что тайно пробегает

Лисица где-то очень далеко,

И соловей гремит, не умолкает.

***

Летние впечатления. Владимир Геннадьевич

Высунувшись, как из танка, фотографирует на мобилу.

Сидишь, а она всё не наступает, не наступает, ночь,

И в сумерках мерцание крышечки белой, кружечки белой.

Лежат на шоссе тени облаков и разрозненных испарений,

И ненастоящий джип проносится слишком легко

Мимо крашенных суриком ворот неизученных селений,

Где капля за каплей процеживается настоящее качественное молоко.

Как муха в золотой день мягко упадёт в марлевый полог,

И с журчанием всё пройдёт,

Так и этот день, как бы ни был он долог,

Словно крашенные суриком створки неизученных ворот,

Пронесётся мимо, не раскрыв всего своего потенциала!

Только разве что прилетит со всей дури в глаз пчела,

Или овод. Это Родина тебя поцеловала

И руками крепкими обвила.

Полные, как молочные пакеты,

Путешественники тряслись на сиденьях, и вдруг кто-то сказал:

Это могила настоящего цыгана,

Вон тот, раскидистый, одиноко стоящий тополь под знойным небом.

И все мы вылезли из своей ракеты

И, разминая ноги, пошли к тому дереву, на которое он указал.

Выстрелить из воображаемого нагана,

Почтить память настоящего героя, которого, конечно, там никогда не было.

***

Серый моей родины комарик

пролетел на фоне облаков,

будто ковыляющий очкарик

мимо беломраморных веков.

Проскакал малюсеньким пунктиром,

тень отбрасывающий сгорбленный вампир.

За окном распахнутой квартиры

летний и великолепный мир,

вечер мира, грозовых пионов

в небе эверест нагроможден.

Я бы спал, но комариным звоном

был предупрежден.

Не усни, старинным запевалой

дул мне в ухо маленький урод,

горние утесы и провалы

складываются в голое! Живот,

руки, локти, грудь, бедро, колена,

ягодицы бабьи, все плывет.

Вдруг лицо похмельного силена

отворило исполинский рот…

Песни лета, сумрачным растением

прорастающие сквозь него

дикие спросонья сожаления,

что проспал и не вернуть уж ничего,

что составить дневничок подробный

не получится, бурьяном зарастет

комариный памятник надгробный,

и никто его проведать не придет.

Мой комарик, вот тебе пока подарок,

А когда-нибудь, спустя немало лет,

В честь твою посадит куст фиалок

Огородник-литературовед.

***

Перхоть героев, взобравшихся на Качканар,

Чтобы почувствовать горькую прелесть осенних моментов,

Медленно к солнцу летит, едет последний комар

Мимо огромных их лиц, словно они президенты.

Джордж, Теодор, Том, Авраам, Комполен

С пафосным видом втыкают в далекие дали.

Все залажали, проспали, с утра не размяли колен,

Местному духу монетку забыли, не дали.

— Что там за парень рядом с тобой, Теодор?

— Нет никого, это трепещет листвою

Просто осинка, желтая, как светофор,

В солнечном свете летит пыль над моей головою.

Влезли развеяться, как бы взглянуть за забор,

Что отделяет обычную жизнь от небесного мира

Том, Комполен, Джордж, Авраам, Теодор.

Между камнями какое-то сложное рыло.

— Кто это там, у тебя за спиной, Авраам?

— Нет никого, просто я развеваюсь, как знамя

В небе лазурном, рядом буддийский есть храм,

Может быть, лама какой-нибудь ходит за нами.

Влезли развеяться, ржавой стеною сияют леса,

Словно красивый забор глухонемых интерната,

Невыразимости нежной желтым горит полоса,

Что там за нею, нам неизвестно, ребята.

Северный ветер волосы лишь теребит,

Кто-то вокруг говорит, но не слышно ни слова,

Перхоть летит над Уралом в безмолвный Ирбит,

В неразговорчивый Шадринск, кружит над немым Камышловым.

В темные омски и томски летит, и на Шилку с Читой,

Там, где шаман по дороге бредет с туристическим ранцем,

Снег новогодний, рождественский, страшный, густой,

Дюжим и рыжим на голову американцам…

— Джордж, погляди-ка, вон там, что за странная doll?

— Это крадется Зима, подобравши подол.

— Что там блестит на вершине, как белый жираф?

— Это танцует Зима, длинные полы задрав.

***

Детство заканчивалось, когда в полдень деревенский

Вдруг заговорила коробочка настенная:

У нас в студии, ребята, Эдуард Успенский,

Создатель Чебурашки и Крокодила Гены,

Но теперь он работает над совершенно новой темой,

Его интересуют красные руки, которые душат пионеров,

И есть ли во всем этом безумии система?

Пожалуйста, пришлите ему еще примеров.

И вот дети по всей стране, усевшись за столики, расписанные хохломою,

Принялись исповедоваться Эдуарду на заданную тему.

И толпа дотоле скрытых чудовищ, былые замки ломая,

Вдруг полезла через берлинскую унылую бетонную стену,

Чтобы скрыться навек в ночном нейлоне тенистом

Постсоветском, и в девушках с улыбками яркими,

В телевизоре, наполненном багровым твинпиксом,

В лесопарках с распахнутыми настежь маньяками.

Мир, как море, растворял этих монстров, рассеяны,

Исчезали они, как бы в темном купороса растворе

Плыл Жак-Ив Кусто, глядящий в бездонное синее

Совершенно неизвестное новое море.