Сергей Соловьев — и тэдэ…

Сергей Соловьев

Учился на филологическом факультете Черновицкого университета и отделении графики Киевской Академии искусств. Шесть лет реставрировал фрески в украинских церквях. Первая публикация стихотворений в 1979 г. В начале 1990-х издавал в Киеве литературно-художественную газету «Ковчег». С середины 1990-х живёт преимущественно в Мюнхене, активно выступает как художник (персональные выставки в Германии, США, Чехии и др.). Автор двенадцати книг поэзии и поэтической прозы, в том числе, книги «Книга» (2000) — презентации приуроченного к рубежу тысячелетий культурологического проекта «Фигура времени» (музей истории человечества в форме «металабиринта», который предполагалось построить в Германии недалеко от города Росток; проект остался нереализованным, документация к нему неоднократно экспонировалась в разных странах).

В 2004—2008 — автор проекта и ведущий междисциплинарного дискуссионного клуба «Речевые ландшафты», автор проекта и гл. редактор ежегодного альманаха современной литературы «Фигуры Речи» (Москва). 2007—2008 — инициатор международной премии «Читатель».

Журнальный зал

Мир сдвинут, и дело не в пандемии, она здесь даже не последняя капля, но достаточная, чтобы обозримое будущее приобретало некоторую резкость. Не очень совместимую с представлением о свободе и достоинстве частной жизни самостоятельно мыслящего человека. Думаю, то меньшинство несогласных с текущим и особенно предстоящим порядком вещей будет расти, хотя и сейчас немалое. По всему миру, вне зависимости от национальных особенностей, разности политических режимов и пр. И будет искать способы сопротивления этому порядку, становящемуся все более глобальным. Часть будет пытаться делать это внутри системы, и понятно, что такие протесты в мире управляемой горизонтали уже ни к чему существенному не приведут. Другие будут искать способы максимального дистанцирования и относительно независимого частного обустройства. Но сегодняшний мир уже даже не 60-е прошлого века с, например, движением хиппи, их утопиями и коммунами. Тем не менее, что-то подобное в этом направлении, вероятно, будет происходить. И в одиночку, и коммунами, и сектами. И, возможно, соцсетями, объединяющими это меньшинство миллионов. Во всяком случае, перед многими сейчас будет стоять этот вопрос жизни. Даже если пока он еще в подвешенном состоянии вместе с подвешенной действительностью.

Что нужно, чтобы хоть отчасти приблизиться к слову, письму? И вообще — к реальности. От бога — понятно — допуск, «искра». А от человека? Опыт беды («возжечь беду», Введенский)? Да, но и, что случается куда реже, опыт счастья — тот, настоящий, в котором трудно уцелеть. И путь предельной единичности, вне общественных, корпоративных и пр. кибуц. Единичности не в смысле избранности, а той, которой не на что опереться, с подвешенным в себе «человеком».

Пишущие не спасутся.

Вот пародокс! 40 лет я занимался литературой, писал книги, а тут за 20 минут рассказал обо всем на свете — от сотворения мира до его тю-тю — лучше, глубже и веселей. И о боге и не-боге, о религиях и искусстве, о себе и не-себе… И где? — в запропащей индийской деревушке, выйдя живым из джунглей и уплетая ужин в дивной харчевне. Лучшая моя фильма )

.

Перемещения разрозненного

Ослик с худенькими боккаччо

колеблется: христианство или ислам?

Символ веры

тянется от живота.

Не она, — говорит Толстой после первой ночи

с Софьей, — не она…

Иудаизм в глазах

у ослика с перехваченным

горлом, но умеренный.

Женщина-веревка,

вьешь из нее, что хочешь,

а потом покачиваешься

на седьмых небесах.

Худенькими… И еще тоньше.

Давно пора бы переселиться

в край, где ничто не дышит,

кроме ассоциативных связей.

Да, моя маленькая ослица

милого смертного разнообразья?

Вот-вот, давно пора. Только не в той край, а в Индию. Откуда ж еще переходить порог? Не из Мюнхена же Монахова, где живу, как апноэ. Написал письмо Сурии. Сурии Кумар Трипати. Солнцу Сыновьего Воскресенья. Главному егерю Нагпурской области штата Махараштра. Вот такой домик присмотреть, как у него в заповеднике, где мы гостили. Где-то на краю деревни, вблизи джунглей, и чтобы можно было ходить туда, не прячась от лесников. Чтобы речка была или озерцо, куда выходят слоны, тигры, олени… Чтобы смешанный лес и абрис гор где-то вдали. Чтобы примерно так, как в Мудумалаи, стране Нилгири, где у озера стоит брошенная трехъярусная дозорная башня на сваях, с комнатой и смотровой площадкой наверху. Там бы, да, на юге, в краю дравидов, но уже не обустроиться там после недавних происшествий, когда слоны затоптали англичанина, прогуливавшегося в лесу, а потом француженку… Да, еще Вишану Мали и Арвинду Гадали написать.

Две-три случайных жизни

меня преследуют.

Но чувство, что меж ними нет моей.

Серо, зеро, и лодочка

летает над водой.

И персик держит девочку

за теплую ладонь.

Чем ближе к сердцу жизни, тем безмолвней.

И Господь как Фирс.

Да, значит, вот такой домик на земле. Две-три комнаты, кухня с крюком под потолком, чтоб подвешивать продукты, веранда с небольшим садом, за которым — чуть вдали — джунгли, и, если поднести к глазам бинокль, видно, как слон после купанья посыпает себя пылью — бледно-карминовой в лучах заката. И тает линия гор. И надстроить башенку наверху, чтоб телескоп там был и прибор ночного видения, обжиться там: топчан, столик для кофе — настоящего, со здешних плантаций, и варить, конечно, в турочке. И ходить в лес — еще затемно, когда только светает, и потом к закату. А ты будешь ждать, ждать дома, чем-то там заниматься по хозяйству, но и жить у меня в сердце между ударами, пока я там буду в лесу сидеть в засаде. Но и вместе будем ходить, да. В те дни, когда тебе не будет страшно. Будет. Но надо так, чтоб светло. Светло и страшно. В сердце.

Местность лежит, как запавшая клавиша.

Местность ли, женщина…

Кругами ходит жизнь в тумане

людей, как небыль, на постой

просясь.

Здесь что-то быть должно за краем

любовью отнятого «я».

И память,

летит в лицо, как пыль, и огибает.

А еще в доме у нас эта голость должна быть. Чуть приоткрытая. Или даже совсем одетая, но голость. Ты понимаешь, о чем я. Чуть прищуренная, дразнящая, изматывающая стыдом и счастьем. Чтобы вся неприкаянность, вся эта кромешная несовместимость наша как двух людей, как того, что никак не должно было стать единым по законам живой материи, все-таки, пусть порой и украдкой, по-собачьи, но все ж норовила лизнуть ладонь. Видишь, как я целомудрен, как боюсь спугнуть этот отъявленный разгул нашей близости.

Оса с пчелой в траве сцепились.

Оса скользнула в сторону, взлетела. А пчела,

верней, две половинки от нее, лежит: недвижна

нижняя, а верхняя, кренясь крылом,

ползет кругами: приблизилась, взяла себя,

недвижную, к лицу прижала

и выронила. Прочь ползет. И удлиняет путь

меж мертвым и живым… В одном?

Оса вернулась, вьется

над верхней, всё еще ползущей. Села,

перекусила крылья ей и лапки. Они упали,

и ветерок метет их.

Оса привстала, держит на весу

лицо ее, как пиалу, и пьет…

Как же это собрать?

Как же собрать всю эту жизнь?

Все так разбросано в ней, как тело Озириса.

Так оно, видно, и происходит: думаем, что живем, а потом не собрать.

Это, наверно, и станет участью на том свете: собирание жизни, вечное.

И, главное, не задаваться этим вопросом: а зачем? Зачем этот лес вдали, зачем ходить туда, не зная, вернешься ли. Не в тиграх ведь дело, не в адреналине. И не в этой полосе отчуждения между природой и культурой, где ангел стоит с мечом огненным, обращающимся. И еще вопрос: что делать с речью? Надо бы и пора бы потихоньку отдаляться. Надо бы как-то переходить к этому Адаму 2.0, возвращать имена, возвращаясь к неименуемому. Легко сказать. Да и надо ли. Или все же немного записывать? Собирать в этом лесу что-то вроде опавших листьев. Такие вот труды и дни. О бабочке, лакающей кровь. О голубом нильгау, последнем свидетеле рая. О королевской кобре, вьющей гнездо по-птичьи. О застенчивом мышином олене, величиной с собаку, которому 35 миллионов лет. О всём том живом, которое еще удерживает связь с днями творенья. Изредка возвращаясь туда, где заходит солнце, навещая могилы родных. Если верить, что они там, где лежат. Да, о лесе, о крохотном слезящемся глазе слона в листве. О тебе, привставшей на цыпочки и прижавшейся ко мне, и этой меленькой дрожи в тебе — от живота к горлу. О себе, не вернувшемся.

Он лежал на ее бедре и тихонечко дул во тьму,

как на легкую пенку на молоке, на оторочку

ее сорочки, и улыбался, скользя ко дну.

А в соседней комнате, только бог знает где, —

крохотный суфий кружился у ног ребенка.

Или чувство такое, что все умерли.

И настолько все, что и некому хоронить.

И живешь, словно книгу читаешь,

думая о разрозненном, теряя нить.

Или кто-то маленький за спиной.

Твой? Ты ли?

Улыбается, как живой,

и положить некуда.

Дни зудят, как комарики,

пьют любовь, а потом чешется.

Эти полости по призванию

чуть защемленные, пустующие:

ты позванивай, говорят, позванивай…

Или вот Стравинский говорит: искусство — это единение с миром, с сущим. Хорошенькое дело, это мне нравится. Как Борхес, пишущий о тиграх, спутав их с ягуарами. Или Кант, не заходивший дальше своей улицы, о звездном небе, которого над этим городом отродясь не было. Как и о законе в сердце, без опыта с женщиной. Какое уж тут единение с миром, каким? Сурия пишет, что есть у него на примете такой домик.

Или ключ бренчит, иль река в кармане.

Солнце змеится сквозь эту муть

или ты, родная?

Спазмы преображенья.

Описание тонкой обесцвеченной вязи

в стороне от себя. Фрагменты

амбивалентного, церебральные связи,

разрозненные мгновенья.

Речь у лица танцует, как пчела,

рассказывая путь,

куда не долететь.

В общем, такой вот wildlife ашрам будет у нас, такая себе лесная тантра. Одна ты, один я, одно солнце, один лес, немножко памяти и по щепоти прочего. Не смейся. Чтобы высвободить пространство для тат твам аси — для «ты есть То». Говорю же, сделай лицо серьезным. Начиная с телесного, с нашей близости. Ты не есть ты, а всё на свете, переходящее друг в друга, пока не возвращается в себя другим, неузнанным, и так — на миг — становится собой. А я буду омывать тебя узнаванием, как няня — Одиссея, да, моя храбрая девочка? А ты — плести и распускать узоры моих очертаний. Такая вот парампара. А еще у кромки леса, там, у озерца, в кроне дерева соорудим шалаш с настилом, как говорят индусы: мочан. Для наблюдений и любви. И будет долгий-долгий путь у нас, как в детстве, пока не истаем, как та линия гор в глазном хрусталике.

В немецком городке Монахов

живет трехцветный кот-женщина,

который бросил своих хозяев

и бродит по ночным улицам,

а утром стучит лапой в мое окно,

медитативно осматривает комнату,

подолгу разглядывает картины.

Ни покормить его, ни приласкать.

Любое из благих намерений

он еле терпит, отворачивая лицо.

Люди, кажется, навсегда выбыли

из его восприятия. Трудно сказать,

что еще выбыло. Дни, соплеменники,

времена года. Он замирает,

глядя вниз невидящим взглядом,

и вздрагивает,

пытаясь уклониться от своей тени.

Вот он, вошел. Я зову его Пришвин.

Варя Пришвин. И подсаживаю на шкаф,

который почти упирается в потолок:

только там, в этой темной щели,

где пылится рисовальный архив,

он может забыться, пережидая день,

и к ночи уходит, не обернувшись.

У меня для тебя два сообщения.

1. В Австралии обитает птица малюр. Ярко-бирюзовая, величиной со скворца. На нее охотится птица-флейта и убивает, поймав, довольно изощренным способом: накалывает на длинный шип терновника — насквозь — и склевывает. Так вот, охота ее начинается с песни, и эту песнь издалека слышат малюры, и самец начинает вторить этой песне смерти, во весь голос, и настолько чисто и точно, что не отличить, где чей голос. Самка при этом находится поблизости. Ученые полагают, что он делает это для привлечения к себе внимания самочки — мол, таким вот смертельным номером покоряя ее сердце. Полагают, хотя не уверены.

2. Гусеницы бабочки голубянки могут в точности имитировать песнь муравьиной матки. Услышав ее, муравьи переносят гусеницу в свой муравейник с царскими почестями и кормят и лелеют ее — вплоть до того, что в голодные времена скармливают ей пережеванных своих братьев и сестер. При этом настоящую королеву выдворяют из муравейника или убивают. Потом голубянка окукливается и улетает.

В женщину входишь, как в тишь

голос,

который кажется не твоим,

а потом в стороне от себя

они расплетаются и звучат

на чужом языке…

С этим гомером бессонницы

чувств — в их отважной и жалобной наготе.

Из детей улетают сердечки,

как снегири.

Что там — закат горит или искрит обмотка?

Чем изощренней речь, тем от себя мы дальше.

Они всё это проходили — те, кому нас уберечь

не удалось, — и дерево молчит, и дух овражий

туманом стелется…

И будущее, как умалишенный,

с улыбкой ходит от стены к стене.

Стоял у окна, смотрел сквозь свое лицо на луну заволоченную, знакомое чувство, думал о книге, нам надо ее написать, этим двоим, или не написать, просто доиграть человека, как день, идиотично светлый, как ни в чем не бывало, книгу об Индии и совсем не о ней, если о нечитаемом, или, что называется, «запечатлеть» все то, чему и так нет места для соучастия со стороны, и особенно в русском сознании, без вины виноватом, и о женщине рядом, которая…

О как же это трудно продолжить. И, похоже, тебе ведь не легче.

Знаешь, что вспомнил? Те недавно найденные в джунглях буддийские пещеры. Панхалекаджи, ровесницы Христа. Тишь, никого вокруг, безымянная речка рядом в просветах листвы, там, в заводи за нашей спиной, плавают крокодилы, но не увидеть, одни глаза над водой, и нет их. Жили-были эти буддисты, а потом делись куда-то, забвение, фигуры будд зарастали лианами, пока не пришли индусы и не заселились, но и они потом покинули эти пещеры, странная, трудная энергия в этом поджавшем губы напряженном безмолвии. Помнишь ту хлипкую дверцу, наброшенную на вход в одну из пещерок, как на курятник? Как мы протиснулись в нее и тусклым холодным светом мобильного телефона обводили открывшееся: все эти головы, руки, ступни, обломки лиц, тел, живых, казалось, перешептывающихся и замирающих, как только мы переводили на них световое пятно, весь этот пантеон фрагментов фигур обеих религий, разбросанный по округе и собранный какими-то археологами, приехавшими на пару дней и так же тихо исчезнувшими. Безногий подросток Будда, прильнувший виском к Хануману с отколотым глазом. Лакшми, уткнувшаяся лицом, всей его красотой, в землю. Две крохотные детские ступни с зыбким очертанием воздуха над ними. Так мы и стояли там, прижавшись друг к другу. 2 тысячи лет. При тусклом свете экранного отсвета. В этой каморке нашей жизни.

Но, возвращаясь, в пределе ведь: или-или. Или речь, или лес. И нет компромисса между. Как волна и частица — удерживая одно, упускаем другое. А на деле живем ведь ни там, ни там. И даже не между, одни обольщения. Но где же тогда?

У крота есть небосвод — он внутри.

А у тебя что — плод воображенья?

Впрочем,

тут каждый цветочек, выйдя из земли,

готов искалечить первого встречного.

В тебе, внутри.

Одна божественная красота и останется,

приглашая себя на танец

глухонемыми жестами.

Что же получается? Вот человек хочет жить у леса, у обитаемого леса во всей его полноте. Свободный человек, остаток своих дней. Мечта у него такая, и смысл, и всё на свете — в этом. А нельзя. Потому что там уже заповедник с забором и зоопарковым сафари. Самостоятельно ходить в этот мир человеку противозаконно. С людьми, значит, можно жить на этой планете, а с живым лесом нельзя. Где-то с середины прошлого века — уже нельзя. Но, может, еще где-то есть это место с маленьким домиком на краю? Хотя 12 лет поисков ни к чему меня не привели. Выходит, я — последний идиот с таким желанием? Ведь будь хоть какое-то движение в эту сторону — пусть немногих, — то и лазейки какие-то забрезжили бы. А так — даже и не объяснишь толком, чего ты хочешь и почему, разве что Сурия обнадеживает. И ведь найдем, ждет оно нас, да? Осталось понять, как быть с речью, с письмом, с любовью, с памятью, и еще — со всем, что между нами. Верней, что они будут делать — с нами.

Где-то во внучатом племяннике времени.

Хорошо плохо слепленный человек

с устойчивой несовместимостью с самим собой.

Близость обустраивала углы со сдержанным фетишизмом.

Дай, говорит, я тебя раздену

(любовь говорит слову),

всё у нас будет иначе.

Они лежат

в стыде, в грязи, в разрухе чувств,

как сад заглохший, голый,

и плоть ее, как плод инжира

в разломе приоткрытом.

Полоснул рассвет, и зарезал ночь.

Что ж происходит с энергией

при распаде цветка, лошади, человека,

какие поёт она песни, чьим горлом —

для предстоящего превращения.

Опустевшие «я», как в гареме жёны

перешептываются…

Вчера происходило странное. Улитка взобралась на стол на веранде (стол на одной ноге, покрыт эфемерной скатертью со свисающими краями). Мало того, что взошла, так еще и оказалась на краю пепельницы, вытянувшись лицом к самому пеплу и исполняя над ним какой-то танец. Когда я приблизил к ней лицо, она обернулась, глядя на меня, продолжая раскачивать голову в воздухе. Я перенес ее на траву, она свернулась там в безжизненную нашлепку… такой климтовский куполок тусклого золота. И всё. Казалось бы, ну улитка, их тьмы тут. А весь вечер и сегодня тоже — как-то муторно на душе, что-то она хотела… а я не понял, сделал что-то не то, не так. А главное — вот это — не услышал, не понял, вошел в жизнь, в событие «через голову» происходящего, с самонадеянной чуткостью. Которая вроде бы нередко не подводила. Чёрта с два. Вся жизнь искалечена этой самонадеянной чуткостью. Да, моя хорошая? Продержись, пожалуйста, нам уже скоро лететь.

любить тебя любить

и жить не сметь и нить

само тобой собой

и стыд как дух святой

в изножье красоты

темнить ее сады

и телом к телу дым…

Что ж так тянется и скользит

эта жизнь, как плащаница,

проступая то домом вблизи,

то землей вдалеке, то рекою,

будто было в ней что-то другое,

другое…

Сурия пишет, что сегодня «оформлял» тигрицу-людоеда в Боре, убитую крестьянами. Может, ту самую, которая бродила у нашего домика, выслеживала дикобразов у ручья? Или ту, с которой мы столкнулись на тропе в первый Новогодний день, когда ты так не хотела идти в лес, говоря, что у тебя месячные и зверь это чует, а я смеялся в ответ. Помнишь те снимки обглоданного лесника, которые нам показывал учитель местной школы, по совместительству змеелов (300 змей ежегодно отлавливает в этой крохотной деревушке и выпускает в ближайший лес), а ты отвернулась, не могла смотреть. Тот лесник присел у родника на тигриной тропе и долго, почти недвижно собирал какую-ту травку… Как ни странно, но в решении комиссии поведение тигрицы было как бы отчасти оправдано: мол, лесник сам ее спровоцировал своей позой, она могла принять его, например, за кабанчика. Пять лаков компенсации семье. Полмиллиона рублей. И тишина. Помнишь, мы говорили, что если эта тигрица была с детенышами, то у них всё это запишется в памяти и потом, при случае, «выйдет в люди». Может, та, с которой мы столкнулись на тропе, и та, которую Сурия вчера «оформлял», — одна та же, до и после, из тех ее детенышей, подросших. Все мы тут эти детеныши ранних записей, сколько ни пиши поверх. Ты во мне, я в тебе, домик в джунглях, вся эта полуприкрытая жизнью голость.

Всё, что здесь оставляет след, исподволь потом разворачивает за плечи к себе лицом и ест, подцеловывая. И годы на песке подсыхают, как водоросли.

Слышишь ли ты меня — там, в небе, на подлете к своей Севилье? Где лежит Колумб, собиравшийся в Индию…

Между Волгою и Гангой,

между жизнью и несмертью,

что ж ты кружишь, речь-цыганка,

где твой табор?

Жил с тобою как с судьбою,

мой соколик, говорила,

что же вторишь ты вослед мне:

где твой табор?

Есть события в жизни, которые однажды случившись уже никогда не кончатся. И тебя развихривает эта бесшумная центрифуга внутренних колец ада и вышвыривает за свои пределы, и снова втягивает, не проронив ни звука. И всё это происходит как бы не в тебе, а в белесой стороне — той, где ничто не кончается.

.

Смотрел вчера фильм о самовосстановлении клеток, о ДНК. Конечно, я знал, что жизнь требует ежесекундных усилий, но не думал, что до такой кромешной степени. То есть естественное состояние органики — не быть. И каждую долю секунды в нас (и во всем живом) происходит слом, подмена, клетка перестраивается в сторону небытия, и только искусственными изощреннейшими усилиями клеточного же «спецназа» клетка чинится, возвращаясь к жизни. И в следующую долю секунды происходит следующий слом. Это как если бы река, неизъяснимыми силами самой реки, текла не вниз, а вверх. То есть еще раз: ДНК, основа жизни, не просто не хочет жить, но ежесекундно пытается покончить с собой, и лишь невероятными усилиями этого спец. отряда возвращается к жизни. С Седьмого дня на божьем волоске всё висит.

.

Это было здесь, на этой дачке.

«А помнишь тех двух кротов — лежат на тропе под Сергиевым Посадом, на боку лежат, мертвые, и за руки держатся. Будто танцуют, откинувшись друг от друга, запрокинув головы, а ноги — носочки к носочкам. И солнце как на том свете. Солнце, посадское, такая редкость. Облака, как собаки, шли отовсюду — лить на наш хвойный чуланчик на курьей ноге. Кто у нас был? Ржаночка, птичка, Монинг, мы ее звали. Чуть свет, а она на пороге: как дела, мол, заморские? Нраву была веселого, свободолюбивого. Ель шнуровала, над пшеном смеялась, посуду мыла с тобой у бочки. Вот Моня и те два крота — на всю округу. Дачный домик в облущенной краске, как в крокодиловой коже. Крайний к лесу, в затоне зелени. А из затона — ангелы, серенькие, звенят пробирками, ждут кровь. Три сестры, еловые, стоеросовые. Фирс пихтовый, поскрипывающий, с рукомойником на ноге. В получасе езды отсюда — Розанов, обессилевший, пал в сугроб, крышку гроба белую вьюжную бередил над собой. Маслица, бормотал, хлебушка… вкусно… вот и жизнь прошла. А потом, завернутая в газету, голова Сергия Радонежского по стране ходила, ездила на электричках, отлеживалась в сараях, в маленьком чемодане, прячась от НКВД. А Сергий в лавре лежал с временной головой, подложной. В этом домике жил священник. Подъезжал затемно с выключенным мотором, волочил по траве мешок, занавешивал окна, и всю ночь то ли смех доносился оттуда женский, то ли пение, то ли плач. Дожди стучат. Мужские, женские стрижки — в сторожке. Сороки трещат, мельтеша, как черно-белое кино. Солнце плывет, сад в слезах, старенький, не разогнуться, яблоки с веток валятся. Кафка пишет: есть два главных человеческих греха, из которых вытекают все прочие — нетерпение и небрежность. Из-за нетерпения люди изгнаны из рая, из-за небрежности они не возвращаются туда. А может быть, есть только один: нетерпение. Из-за нетерпения изгнаны, из-за нетерпения не возвращаются. Хлипкий забор, ржавая сетка в дырах, заплатках, наш, а за ним — общий, кооперативный, а за ним лес, как на дне морском, темный, мертвый. Меж двумя заборами — тропка. Идет по ней, маленькая, лет четырех, ноги босые, белый выпачканный сарафан до пупа, косички на голове торчком, идет, спотыкаясь, плачет. Господи, господи, милостивый, — всхлипывает на вдохе, — боже ты мой, господи… И руки так держит перед собой, ладошками вверх, будто им говорит: божечка, боже… Но не видит их из-за слез. Куда идет, от кого, одна, в этом темном узеньком коридоре, и лес за ней, чуть склонившись, высокий, мертвый, в хвойных лохмотьях идет, поскрипывая.

Там, в Посаде, на мостке через Щиколотку, где бронзовая монетка на дне, стоит Павел, апостол, который у Дюрера справа от Петра, помнишь? Ты еще торопила меня, чтобы засветло мы успели вернуться в свою сторожку. А он стоит, будто нет его там, мятый хитон до пят, голова эмбриона, седовласая, блик на лбу. Откуда б? Ни луча над ним, рыхлое, обложное. Стоит, перегнувшись через перила, как в воду смотрит. Левой рукой полу хитона отвернул, правой сучит из внутреннего кармана нить серебряную, как антенку, и губы приплясывают, как на ухабах: Павел, Павел, куда ты меня гонишь? трудно тебе идти против рожна? Прием.

Автобус гудит за рощей, китайцы гуськом идут, запрокинув головы, будто горло полощут. Под ногами иван-да-марья, маленькие ножки тридцать пятой династии, притаптывают, а те, приподнимаясь с земли, на каблучок глядят уходящий, скошенный. Иван долговязый с лицом сиреневым, дымчатым, а Марья в желтой косынке, маленькая, до пупа ему, щекой веснушчатой льнет. Брат и сестра, голые, сросшиеся, смотрят вдаль, как те, поправляя головы, втягиваются в автобус.

Обернулся: нет Павла. Колодец стоит Параскевы. Купол и кружевной барабан в оборках. Будто она на траву присела, подобрав сарафан.

Дожди. Пишут и пишут, без полей. Гром глуховатый ходит кругами, водит впотьмах рукой по стенам, не найти выключатель. Старческий, глуховатый, нет детей. Молния ударила в Тютчева в годовщину смерти. Рылась огнем в усадьбе, на язык брала пол, мебель, двоих сотрудников. Демоны глухонемые на воздушных столбах сидели, глядя вниз на меловой круг горизонта, на мюнхенскую ратушу в водорослях химер, на непогашенное окно с рукой на краю стола, на гербовую бумагу в водяных знаках, на растущую строчку: демоны глухонемые…

Лисички, первые. Кеды, китайские якобы. Белый картофель, черешневишня. Квас посадский, трехлик. Пожалуй, всё.

Двое выходят из лаврской стены, там, где она утирает руки за спиной о заглохший сад. Блеклые известковые, в красновато-сизых цыпках, будто она стирала белье в ледяной воде. Двое выходят, друг от друга отряхиваясь. Один — расстрига в глиняных галифе и царском кителе в листве орденов, другой погромыхивает у него за спиной, как узел дачного барахла на палке. Идут к Параскеве, на задворки, под подол. Оглядываются, вначале тот, с головой Пана, хмель улыбки, медовые пчелки глаз, потом другой, который на палке, выглянул из-за его плеча и пропал. Идет с ведром, как по воздуху, перебирая ногами. А Пан тачку ворочает за рога, вздувает жилы, звенит медалями, и ни он ее, ни она его с места сдвинуть не может. Пыхтит, глядит исподлобья поверх креста в небо, где тот с ведром пошатывается удаляясь как пугало, и птицы райские кружат над ним, будто все еще в том саду…

А потом, помнишь, мы откуда-то возвращались, голым вспаханным полем шли, разговаривали о том, о сем, и вдруг видим — цветок лежит посреди этого черного поля. На спине лежит, в небо смотрит. Как Болконский. Взяли его вместе с горсткой земли, принесли на нашу ветхую дачку и посадили неподалеку от крыльца. Подпорку сделал ему из щепки и поливал, он ожил к вечеру. «Цветок мы станем звать Андреем, он нам ровесник по уму», повторяла ты. Вот трое нас там и было — ты, я и Андрей. И книга, которую по утрам писал, а на закате читал вам — тебе и тебе. Что ж это был за цветок? И куда он потом исчез?

Лакокраска, остановка на выезде, утопленный в зелени поселок в семь двухэтажных домов, выкрашенных, видимо, из сливной трубы. Бурые, кабачковые, темно-морковные. Раннее Возрожденье, обратная перспектива. Люди облущенные на заднем плане над крышами. Песочницы, детские горки, отраженные в окнах, пустынные. Облако рваное на поблескивающей колючей проволоке. Тихий чуланчик Венеции.

Дорога с цветочными баобабами борщевика, этих полевых демонов со вздутыми височными жилами и мутно-мясными глазами незрячими, глядящими ввысь, как в стену. Гермес на велосипеде с крылышками прищепок на лодыжках. Ястреб в небе водит четырех ворон, потягивая незримые вожжи — туда-сюда, и те жалобно стонут, озираясь на кучера.

Надо было и сметану взять. К лисичкам.

Ржут жалобно, бороня небо, а тот, в серебре, водит их, изводя, квадригой. Даль в меду и крови. В молоке и ягоде и в шерсти, даль медвежья. Нет имени у него, у этого русского Иеговы, непроизносимо. Тот, который мед ест и девочек крадет, медоед, тихоня, лакомка-живодер. И встает во весь рост, и уд не виден. Косолапый архангел, шатун с трубой рева. Ты идешь за ним, вглядываясь в следы, а он за тобой по пятам.

Мотыльки на лампу летят в саду. Антоний, старец, пишет: «Не вступайте в брак с разводными». И ссылается на Апулея. Летят.

Кафка в крохотном картонном домике сидит, таком, что не разогнуться. А в окне, если прильнуть к нему глазом, — Замок. Сидит за столом, смотрит в зеркало, закрывает ладонью то правую часть лица, то левую, то губы, то нос. Странно, эти части не складываются в лицо, они от разных, незнакомых друг другу людей. Эти островерхие уши вообще не из этой местности, не людские. И нос — чувственный, сильный, прямой, не от этих губ с тонкой тропинкой детства. И глаза, как из застенков лица глядят, узники. Не из этой жизни. И тугая стриженая шапочка волос над открытым лбом, не из этой. Галстук, сюртук с нарукавниками, тишь в зеркале. Пять утра. Скоро идти в страховую контору. Он окунает перо в чернильницу, пишет: Китайская стена. Задумывается. Встает, делает два шага от стены до стены, пригнувшись. Садится, пишет: Китайская стена в своей самой северной точке была закончена. Откладывает страницу. Пишет на следующей: то есть сначала стена, а потом башня. Смотрит в зеркало, отворачивает его. Рисует дугу в треть круга, замыкает ее пунктиром, доращивает над фундаментом стены башню, пишет: мы, китайцы… Откладывает лист. Часы на башне бьют половину. Дописывает на обороте: ведь человеческая натура в основе своей легкомысленна и, имея природу взлетающей пыли, не выносит никаких оков; если же люди заковывают себя в цепи сами, то вскоре начинают с безумной силой эти оковы трясти и разбрасывают на все стороны света и стены, и самих себя. Встает, задувает лучину, пригнувшись выходит, поправляя галстук на тонком горле.

Летят на лампу. Ладно бы мотыльки. Избушка наша стоит на своей тени, пошатываясь, как лунатик. Деревья зачехлены. Спи».

.

.

. . .

Вспомнил, как еще в брежневские времена, работая реставратором, чтоб не сказать богомазом, спал я посреди страны в Рождестве Богородицы, прикрытой, как срамное место, свято-пусто. Это чтоб не вставать чуть свет и на метро не ехать через реку четырех согласных с редкой ятью, долетевшей до ее середины, приволок я кровать из отселенческих дебрей в Лавре, диванчик такой, пахнущий базиликом, чтоб не сказать клопами. Церковь была голой, и я был молод, оба мы были внутри в лесах. А живопись – обмелевшая, шелушилась, как рябь на реке под дряблым солнцем где-то вдали, за Никольской пустынью. Анны Зачатия маленькая церквушка неподалеку, как и положено. Там, из Дальних пещер, буду я выносить на руках мумии: смуглые легонькие тела, ростом 1.40 – 1.50, с живым выраженьем лиц, и кожей, похожей на корочку украинского хлеба. Илья Муромец, Нестор летописец, Агапит, врач Ярослава. Я их в дворике, огороженном, майском, клал на скамейки, тихих, распеленывал, одежку их развешивал на веревке, чтобы протряхла, а они лежали, смотрели в небо, просто в небо – тем же взглядом, что оно на них, облака развешивая на прищепках, обернувшись через плечо. А на ногах – бирочки: Муромец, Агапит… Вспомнил фамилию бригадира, он же парторг: Честнейший. Такая фамилия. В Лавре Почаевской, где мы несколько лет работали, он строчил на меня докладные в Киев, что, мол, позорю советский облик, вхожу в контакт с монахами, ем и пью, и пою с ними, а с отцом

Валерием из окошка келии по ночам глядим в телескоп и ведем беседы. Отстранял от работы и отправлял в Киев с этой бумагой. Я и ехал, но только во Львов, предавался радостям жизни и возвращался, дописав размашисто под письмом: Воспитательная работа проведена. Приступить к работе с (такого-то). Начальник – Пилипонский. Число, подпись. И шел за монастырским квасом. к дьякону. Сидели на куполе с ним, смотрели вдаль, на поселок в несколько улочек, где на сельмаге полупустом объявленье висело: круглые батарейки выдаются только в обмен на яйца. А чего вспомнил? Бог его знает. Здесь, в Мюнхене, две эпохи спустя. Да и кто там лежит в рождестве богородицы, в этом дворике памяти, с бирочкой на ноге, на кровати, пахнущей базиликом…

.

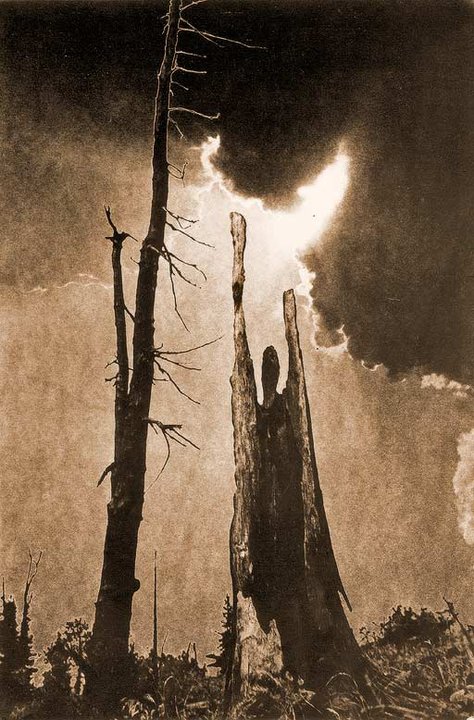

фото: Юрий Косин (Украина) finbahn.com/юрий-косин-украина/

фото: Юрий Косин (Украина) finbahn.com/юрий-косин-украина/

Серия «Чернобыль»

.

Божечки-боже, неужели 30 лет прошло? Вчера показывали фильм о Чернобыле по Культуре. Не совсем на том пути фильм, но не в этом дело. Там лейтмотивом на экране появлялся человек лет сорока, в камуфляже, бродил по пустынной зоне, по руинам Припяти, перебирал брошенные остатки жизни в ДК Энергетик, говорил о маме — очень красивой женщине, ставшей в свои 35 инвалидом, живущей в Киеве, с тех пор почти не выходя из дому…

Той самой, что так любила меня тогда. Приезжала в Киев ко мне. С этим мальчиком. И без. И имя у нее было — кто б мог подумать тогда, что до такой степени — Любовь Сирота.

Работала она в этом ДК художественным руководителем, ставила спектакли, по Цветаевой, например. Я помню, как горячо она обсуждала это со мной. А я смотрел на ее волосы и думал: когда волнуется желтеющая нива…

Что я помню? Почти ничего. Кажется, о шумерах я помню больше и вижу ясней, и, главное, более цельно, чем свою жизнь. Даже не руины, а какие-то разрозненные полу фразы, которые уже никогда не сложить.

Я приезжал в Припять. Выступал там, немножко жил, дружил. Может быть, был последним из приезжих, кто ходил по тому самому четвертому блоку незадолго до взрыва, и еще, кажется, пошутил, глядя на эти приутопленные стержни в полу: а что если рванет, и полетят они журавлиным клином над полями-лесами…

А потом, когда рвануло, мы возвращались с поэтом Ильей Кутиком на попутках из Питера, куда поехали с ним и Алешей Парщиковым на вручение Белого, кажется… И как раз, миновав станцию Дно, мы с Ильей приблизились к Гомелю с заволоченным небом, заночевали в кювете, в лесопосадке, просто притрусив себя сверху валежником, умывались в озерце — как раз на следующий день после аварии, когда всё это волокло ветром на Гомель.

А потом, в Киеве, уже наполненном беженцами, я отдал свою квартиру двум Любам — Сироте и еще одной… Как же ее звали и где она теперь, жива ли? А сам перебрался в Глеваху — опустевший поселок в пригороде, где писал Станцию Дно и ходил в высоких сапогах и плащ-палатке по полю, глядя на ворон, промахивающихся мимо своих очертаний.

А потом в Германию пригласили чернобыльских детей на отдых и лечение, первую группу, и родители очень волновались их отдавать незнакомым сопровождающим, и попросили меня поехать с этой группой. А приглашение было от очень богатого Ротари-клуба из предгорья Альп, не миллионеров даже, реявших над деревнями на своих самолетах и очень старавшихся искренне перещеголять друг друга в опеке детей и подарках им. С явным перебором, и мне приходилось как-то настраивать баланс меж ними.

Эти милые магнаты и меня хотели всячески облагодетельствовать, за пару минут, так сказать, решить судьбу, но я сказал, что я тут никакой не писатель, а с детьми, и вообще мне ничего на свете не нужно, всё есть, так оно и было. Вернулись, поездка для детей оказалась на удивление светлой и полезной. А я вытряхивал отовсюду эти ворохи визиток банкиров, министров и др.

А потом, это было уже начало 90-х, меня попросили поехать с первой группой, отправляемой в Штаты, где было уже более ста детей. В выданный мне мидовский паспорт вклеили около 20 детских фотографий — на каждой странице по ребенку, дали как руководителю 20 долларов на месяц, построили сто с лишним детей и отправили. В никуда.

И вот это уже никак не расскажешь. Похоже на безудержный триллер, который память держит в каких-то темных погребах и давно замела туда дорогу.

Приглашающей стороной оказалась Церковь Четвероевангелия из штата Орегон. Эти жулики во главе с нашим бывшим выходцем отыграли какую-то рекламную кампанию по этому публичному жесту и уже умыли руки перед нашим приездом. В Нью-Йорке, где нас должны были встретить и посадить на самолет до Портланда, никто не встречал — ни людей, ни билетов, ни денег, ничего, ночь. И это были только цветочки. Потом, когда мы добрались, детей вмиг разобрали по машинам какие-то посыльные и увезли во тьму. Меня тоже.

Я оказался далеко за городом, в детской каморке, один, с фосфоресцирующим потолком в виде звездного неба и многодетной семьей, которой меня сбагрили. Наутро я добрался до города, нашел этого главаря «евангелиста» и на вопрос о детях, получил ответ — не соваться не в свое дело, пока цел. Пошел в ближайшую газету. И тут все началось уже по-настоящему.

Месяц я, то есть эта все более накалявшаяся история, не сходила с первой полосы, наряду с войной в Бенгальском заливе и Бушем. Меня выкрадывали, бросали на безлюдном океане, я добирался оттуда на частном самолете, прилетевшем за мной из Канады и нашедшем меня по костру на берегу, потом мы кружили над городом и я давал интервью ТВ, а камеры отслеживали нас, кружащих. Потом приезжали какие-то переговорщики из Конгресса, сулили туманно многое. Потом я находил поутру надписи на доме, в котором жил: остановись, плохо кончишь. К тому времени меня уже узнавали на улицах, окружали, совали визитки, вообще «простые американцы» были горячо на моей стороне, следя за событиями, предлагая всяческую помощь. Я давно уже переселился к одному дядьке — владельцу автоколонны, которая, как он сказал «если что — в твоем распоряжении». Звонили с атомной станции — предложили бесплатное обследование детей у них, автобусный парк дал бесплатно автобусы, детям сделали это дорогущее обследование, и вообще — уйма всего успелось, не говоря о веренице моих выступлений — в университетах, колледжах и различных организациях — о Чернобыле, с объявленным сбором средств, собраны были несколько миллионов долларов, отправлен корабль в Питер с мед.оборудованием и медикаментами… Вот пишу сейчас, и трудно поверить во все это…

А возвращались мы на тяжелом бомбардировщике с военного аэродрома, откуда позвонили после очередного моего интервью в газете и предложили решить эту проблему нашего перелета в Нью-Йорк. Я помню, как подсаживал детей в этот люк на брюхе бомбардировщика и руки американских десантников, подхватывающих их из тьмы этого люка… В аэропорту Кеннеди выделили и оцепили посадочную полосу для нас.

Что я помню? Память выселена, как та чернобыльская зона, кто-то там бродит еще, живет… Ничего не понять, не успеть, не совладать, не собрать… И как это все соотносится с вот этой, например, моей Индией, со вчерашним же приглашением в рай… Как это и где живет в одном человеке?

Здравствуй, Люба… Любушка Сирота. У тебя вырос хороший настоящий сын.

.

.

Мама вчера протягивает мне брошюрку: это твоя? К брошюрке этой я вернусь чуть ниже, а пока нужно кое-что рассказать, припомнить.

Жил в Киеве русский поэт Леонид Вышеславский, лауреат премий, член президиума, тот, чей сонет летал во рту Гагарина в космос. Положение его в тогдашней Украине было двояким. С одной стороны, официальная фигура №1 со всем полем почестей и возможностей, с другой, крайне подневольное положение — в том общем холуйном режиме страны и в ее отношении к русскоязычной литературе как содержанке и падчерице в частности. Всё это он хорошо понимал, а при том, что сердце у него было добрым, а порой отчаянно добрым, проходить меж двумя этими полюсами и совершать самостоятельные поступки было ему непросто, однако в критические минуты он это делал.

1978 год, мне было 19, я работал в бригаде художников-реставраторов настенной живописи в церквях Киева и Украины. Написал поэму, которую хитро, учитывая цензуру, назвал как производственную: «Я работаю». Сейчас даже нам, кто помнит это время, трудно представить ту жалкую абсурдную меру свободы, позволяемую в печати. Напр. слово «храм», «церковь» просто вычеркивалось цензурой — даже употребленные в нейтральном смысле — как сооружение. Не говоря уж о слове «Бог». Я помню, в эту же пору Андрей Вознесенский, даря мне свою книгу, авторучкой поправил в программном своем тексте, давшем название этой книге, «Ностальгия по настоящему» — по настаЮщему, даже ему и даже такие безобидные вещи не удавалось отстоять. В этом смысле поэма моя выглядела отъявленно антисоветской и вопиюще непечатной. Вся она происходила в храме, где я реставрировал Бога, время, речь, память, и вообще все то, что потемнело под грязью и уже едва различимо. Начиналась она так:

«Я работаю в храме Рождества Богородицы,

сквозь разбитые стекла — как весла лучи,

я не ангел в библейской спецовке,

просто делаю то, что меня научили:

реставрирую сердце Михаила Архангела…»

Ну и т.д., с перекурами. Но главное было не словах, а в той молодой безбашенной свободе формы, интонации — совершенно не от мира того, цензурного. И вот эту поэму Вышеславский добивается опубликовать со своим предисловием в самом махровом и подневольном, единственном русскоязычном журнале «Радуга». И публикует.

Второй случай еще более удивительный. Прошло несколько лет. Моя первая книжка стихов уже годы лежит в комсомольском издательстве «Молодь». Каждый год ее аннонсируют, магазины собирают какое-то немыслимое количество заказов (настолько, что именитые украинские письменники просят меня посодействовать, что бы и их книги хоть как-то заказывали, думая, что у меня там всюду «свои люди»), но выход ее всякий раз переносится на следующий год. Заведующая редакцией поэзии — Любовь Голота. Над ней начальник с еще более красноречивой фамилией Затулывитер (заслони ветер). Ее, книгу, вообще бы не рассматривали, если бы не заступничество из Москвы (Вознесенский и др.) и Киева — Вышеславский и вроде бы первых лиц украинской официальной литературы — Драч, Олейник, Мовчан… (Вознесенский — в первую мою встречу с ним, оборачиваясь в такси ко мне: ну как там, Сережа, в Киеве, как там Драч? — О, — говорю, понятия не имея о такой фамилии, — драч у нас на слободке тот еще! — и рассказываю ему в подробностях).

Так вот, в какой-то день, когда уже совсем стало невмоготу от этих кафкианских коридоров вокруг книги, я — уж не знаю, как это у меня получилось — собрал в Союзе писателей весь генералитет их, впрямую или косвенно связанный с подобными решениями. Вообще тогда я думал и вел себя так, что это моя страна, моя культура, мой дом, и вся так называемая власть имеет тут не большее право решать, как жить, чем я. И поговорил с ними (по одному), что, мол, может, хватит говорить мне одно, кивая при этом не «непреодолимые обстоятельства» в сторону «Замка», а давайте соберем весь этот Замок со всеми его обстоятельствами в одной комнате, чтобы некуда было кивать, и наконец решим в отношении книги, пусть будет «нет», но ясное.

Не понимаю, как это произошло, но все они собрались. Человек 15-20. И потекли политкорректные иезуитские словеса. В торжественном зале Союза писателей тогдашней Украины. Начав на украинском и перейдя на русский. Так длилось, пока не встал Вышеславский. То, что он говорил, эти стены наверняка еще не слышали. В гробовой тишине. После такого, казалось, ни о своем членстве в президиуме, ни вообще в сообществе — и не только писательском — уже речи не могло и быть. Голота вылетела из зала, хлопнув дверью. Драч сидел, обхватив опущенную голову руками. Сам Вышеславский был, похоже, близок к сердечному срыву. Это был отчаянно сильный поступок. Другое дело, что ни к чему, вопреки ожиданиям, это не привело. Промоина в болоте без труда затянулась. Книга еще через неск. лет все же была выпущена. Точнее, не книга, а узник концлагеря, едва узнаваемый.

И вот мы возвращаемся к брошюрке. 90-е годы. Я издаю в Киеве негазету «Ковчег», приходит Вышеславский, мы много лет не виделись, ему под 80. Он хотел бы издать маленькую книжку свою. Нет денег, вообще ничего нет от того недавнего мира, в котором он жил. На издание нужно 50 долларов, тогда это примерно было месячной зарплатой, чуть выше средней. Я нахожу эту сумму, звоню ему, предлагая завезти ему к концу недели, поскольку меня нет в городе, но деньги есть, лежат дома — у мамы. На левом берегу, у черта на куличках. Он вызывается приехать. И вот они сидят с мамой, чаевничают, он дарит ей эту тихую брошюрку Запорожского университета о его поэзии, подписывая: «Глубокоуважаемой Майе Львовне — матери веселого хозяина на великом пиршестве бракосочетания слов».

Через несколько лет его не стало. Старика избили какие-то уличные подонки.

.

.

Вспомнил, как где-то в 80-х снимал комнату в Москве. Надо было перекантоваться неск. недель. Пришел по объявлению. Хозяину под 50, зовут Октябрь. Двушка на Юго-Западной. За копейки. Не успел оглядеться, спешил. Вернулся ночью, проскользнул в темноте в свою дальнюю, лег, уснул. Просыпаюсь от тихого вкрадчивого голоса: «Сука, порешу…» Приближается, но на полпути замирает и движется к окну. «На правый борт, на правый, говорю, закладывай, сука!» — напевно так, в трусах до колен, майке и руки подняты, что-то держит в них. Свет лунный меж занавесок. Пригляделся: ба! — с топором идет. И не идет, а как-то плывет пританцовывая. И — переходя вдруг на высокий (у царских врат): «Детей в шлюпки, детей в шлююююпки!» И уплывает в свою комнату. И тишь.

Наутро он, конечно, ничего не помнил. К полудню со всего района к нему начали стекаться кореша. На кухне самогонный аппарат. К концу этих недель примерно такой дневной и ночной жизни, мы обнялись и расстались. Я оставил ему свои сапоги, поскольку в носках на улицу он выходить не решался.

.

Было это в конце 70-х, кажется. Приехал я к Вознесенскому в Переделкино, поздний вечер, темные окна, участок, заросший елями, а в глубине сада сидит девочка, ждет поэта. Познакомились, ей около 19-и, сверстница, москвичка, первокурсница Литературного. Вынула бутылку коньяка, прихлебывает, делится, зябнет. Поэта нет и когда будет неясно. Развел костерок, сидим.

Она с ним незнакома. У меня же к этому времени были уже довольно близкие отношения с ним. Еще мальчишкой я приехал из Киева к нему со школьной тетрадкой стихов и, проскользнув мимо консьержки, ждал, расположившись на этаже у квартиры. Он заскочил на несколько минут и помчался в аэропорт, прихватив меня. Всю дорогу в такси я мало что соображал, отвечая на его вопросы, что-то рассказывая, при этом глядя на него с блаженно идиотским выраженьем лица. И вот он спрашивает меня, например: «Ну как там ваш Драч?» О, говорю, драч у нас на слободке тот еще, смертный! А сам думаю: странно, с чего бы это его так интересовало. Ну и в таком духе едем мы в аэропорт. А потом я получаю открытку из Антверпена, от него. А на ней факсимиле:

Милая, милая, что с тобой?

Мы эмигрировали в край чужой.

Ну что за город глухой, как чушки,

где прячут чувства.

А на обороте: «Дорогой Сережа, о стихах пока сказать трудно. В них есть порыв, но нужна еще и дактилоскопия только Вашей личности. С радостью вспоминаю Ваше милое лицо». Что-то еще там было, но примерно так, кажется. А потом мы уже часто виделись и еще чаще разговаривали по телефону. И я помню, когда работал уже реставратором в Почаевской Лавре, чуть ли не ежедневно спускался с лесов в обед и шел в красочной и пахучей робе в поселок на переговорный… И как-то со временем отношения наши стали едва ли не отцовско-сыновьими. А потом с его помощью появилась первая моя публикация – роман в стихах, и чуть позднее — его речь в мою защиту на каком-то предперестроечном съезде. Ну и не только, и не в этом, конечно, дело.

Так вот, сидим мы с этой девушкой во тьме, ждем. Ночная прохлада, костерок. Она уже хорошо во хмелю. И говорит: давай перейдем в дом. Это, говорит, по-московски вполне нормально, разве не знаешь? Я как-то посопротивлялся, недолго, правда, вскрыл форточку и отворил в окно. Она допила коньяк и легла в кровать поэта, а я включил настольную лампу и сижу за столом, листая книги. И не услышал, как они подъехали – он и Зоя Богуславская, и, заметив свет в окне, заглушили мотор. Хотели вызвать милицию, но передумали, входят, бесшумно, стоят в дверном проеме, переводят взгляд с моей спины на похрапывающую в кровати девушку. Медленно оборачиваюсь. Немая сцена.

Зоя отвозит нас на станцию, скоро первая электричка. Весь путь до станции – молча. Ужас, слов не найти. Девушка едет в Москву, я остаюсь. Подбадривает на прощанье: да брось, все рассосется…

Да, эта ночь потом рассосалась, и даже со временем стала милой присказкой, Зоя ввела этот эпизод – под вымышленными именами — в свою повесть. А девушка – не в связи, слава богу, с этой историей – выбросилась из окна, насмерть.

.

Ясно, что это осталось со мной навсегда, и в Гурзуфе у меня на стене до сих пор висит ее портрет, нарисованный. И под сердцем я ношу крест, прорезанный кухонным ножом и залитый тушью в Симферополе. Удивительно другое. Я знал, что она вскоре вышла замуж за какого-то геолога, что у нее трое детей, что она живет в придорожном поселке Чистенькое (!), под Симферополем, в частном доме с водой на улице, что, наверное, руки ее от бесконечных зимних постирушек стали похожи на варежки, что прошли годы, а потом и много лет, что ее — той N, уже давно нет, что теперь это какая-то раздобревшая и обветшавшая тетка с геологической фамилией, и все же, время от времени, оказываясь в Крыму, я пытался найти ее, и однажды, спустя двадцать лет, я дозвонился в соседний к ней дом (у нее телефона не было) и ждал, пока ее позовут, пока она придет (придет ли?), так долго — как тогда, когда она летела с пирса, пока не зашло солнце. И вдруг услышал ее голос — родной, девятнадцатилетний, будто и не было этих лет и жизнь не прошла. И как тогда, но уже по-другому — слова сказать не мог. Но договорились, что она приедет — по дороге к родственникам в Ясную поляну, я ее буду ждать на трассе. Не мог уснуть накануне, воображая варианты возможного и не. И, обессилев, сморился под утро в кресле. Звонок — в дверь. Она — на пороге — совсем не изменившаяся, та же девочка, с той же милой, чуть заторможенной, как из дальней дали улыбкой. И весь день потом мы ходили с ней, взявшись за руки, как дети, и я совершенно не помню ничего из этого дня, кроме ее ладони в моей руке, волшебного света и тихого счастья. А потом мы зашли в какое-то кафе, и она, чуть виновато взглянув на меня, спросила: можно ли взять ей этот остаток пиццы домой — для детей? А потом я все искал тот телефон соседнего домика, но его нигде не было.

.

.

По поводу заговора о нынешнем расцвете поэзии. Оставим это. Работают несколько способных бригад по переделу собственности и публичному наращиванию символического капитала. В отсутствии самостоятельных фигур, критики и критериев этим заниматься не трудно. Поэт умер, слова сказаны, вещи названы, мир создан. Любую нишу при благоприятном ходе обстоятельств и активной референтной группе можно продвинуть в центр поля. И назвать прорывом, расцветом и пр. Будь то лингвистический дизайн, коматозный минимализм или каламбурный отвяз. И обеспечить изощренной ретро- и перспективой. И премиями. Можно. И делается. Только всё это, как надписи на заборе, до первого дождя. Сущность поэта остается неизменной. И Бог не умер, и человек не стерт, и речь не создана, и дни творенья не окончены. И Адам называет вещи, сгорая в каждой до кости, иначе это не происходит. Да, играя, и сгорая. Сейчас. Так, как еще вчера это делал, например, Алеша Парщиков.

.

.

. . .

Об этом не говорят вслух,

и про себя не очень.

Но я попробую.

Ты ведь знала, что для меня письмо,

верней, то, куда ведет оно и чему нет ответа,

было, наверное, и остается,

важнее всего на свете.

Всего, что входит в ценности человеческой жизни,

важней отношений с людьми,

важней, прости, жизни близких.

Я говорю «наверное», потому что я не уверен.

И это, конечно, не значит, что выбор легко дается

и свет – любой – не калечит.

Ты ведь знала. Но скажешь:

всё так, но любила тебя не за это. Напротив:

ты был чуть ли исключеньем из пишущих:

ты умел быть. В жизни. По-настоящему.

И дарить ее. Но я не уверен.

Оглядываясь на могилы

и пустоту вокруг.

Знаешь,

скажи я себе еще несколько лет назад,

что окажусь там, где сейчас,

я б не поверил.

Нет, не о могилах я и не о жизни даже.

О письме, о возможности речи. О тебе.

От которой уже ничего не осталось –

ни человека, ни женщины.

Да и не нужно — ни нужды, ни желания.

Знаешь, осталось что от тебя? Полость.

Такая вот акустическая полость.

В которой я только и могу дышать, говорить, быть.

Что-то в этом не то, не так.

Ну не может же всё, что читаешь, слышишь,

или пишешь, но не к тебе обращенное,

то есть вне этой полости,

так фальшивить?

В чем же дело?

Я ведь и до нашей встречи дышал

и писал, и не ждал, не искал эту полость.

В камертоне? В той адресности, где меж двумя

возникает то таинство речи,

та невозможная точность и скорость ее превращений,

в которой мы гибли от счастья.

Нет «мы», я давно здесь один, за двоих.

И ты знаешь, на что эта полость похожа?

На домовину.

На летящую где-то в космической тьме домовину.

И светло в ней.

Лишь в ней и светло.

.

ОДНА ИСТОРИЯ

Проснулся сегодня и вспомнилась одна история, из крымских, вроде бы ничего особенного, одна из многих. Но вот ходит за мной весь день, как собака. Выйду в дворик покурить, и она за мной, ляжет у ног, чуть отвернувшись, голову на лапы положит, вернусь, и она за мной. Так и хожу с ней, как дама с собачкой. Как бы мне рассказать ее в двух словах, не отвлекаясь на все то, без чего, казалось бы, и не будет ее, стоит лишь умолчать. И все же попробую.

Вот бывает такое: подходит человек утром к окну, смотрит и не понимает, что он тут делает и зачем, и вот он, назовем его Антон, уже на вокзале и садится в поезд, и ему все еще непонятно это «что и зачем», а он уже едет в Крым, например, из Москвы, и в купе входит девушка Алена с точно такой же историей этого дня. А по дороге, на одной из станций, скажем, в Туле, к ним подсаживается Наталья – из этих же «совпадений». А тем временем в Киеве в поезд садятся двое парней – Вова и Лёха — странно, но тоже из этих же. И вот эти пятеро по какому-то наитию оказываются в Гурзуфе и сходятся у калитки дома №13 по улице Крымская, где живет высокий ладный человек с тихой, чуть застенчивой улыбкой. Я сижу с ним в тени инжира, мы смотрим на море, вино на столе, виноград. Конец сентября, когда Крым, после летнего сна, наконец, возвращается в свои очертания и, как женщина у зеркала, вглядывается в себя, в свою близь – как в дальнюю даль глядят.

И вот они входят во двор, эти пятеро, спрашивают, можно ли снять жилье на пару дней. И начинается неизъяснимое: дни, недели, месяцы, а мы все не расстаемся ни на минуту, и на чем это держится не понять. Ни пространства, ни времени, ни самих нас по отдельности нет. Лишь бескрайнее и такое же прозрачное, как воздух, счастье – жить, быть – вместе. И мы без конца идем в какие-то горы, пещерные города, возвращаемся, и снова уходим, и пьем, не пьянея, в огне не горим и на скалах отвесных во тьме не падаем, сошлись и расстаться не можем.

Скоро зима, и вот остается нас четверо: Вова, Лёха, Наталья и я. Она идет по поселку, сняв легонький свитерок, который носит на голое, и пританцовывает, развихривая его над головой. У нее с Вовой любовь.

В один из дней они, наконец, отпрашиваются в Киев – за родительским благословеньем. На следующий день к вечеру он возвращается. Говорит: «Сели в вагон, вышел купить еду, поезд тронулся, я не успел… Шел пешком сюда из Симферополя, ночевал на обочине…»

Ни жив, ни мертв сидит. Телефонов мобильных тогда еще не было. А адрес твой у нее есть, спрашиваю. Да, говорит. Ну так звони домой, что же ты тянешь? Звонит. Мать отвечает, что она приходила, уже ушла – на вокзал.

Я набираю справочное киевского вокзала, здравствуйте, говорю, я… И тут начинается то, что сейчас я уже восстановить в памяти не могу, а сочинять не хочется. Длился этот разговор, наверное, около получаса. Я говорил не смолкая, не зная «куда и зачем», говорил о Крыме, об этой встрече, об осени, о бог знает чем, о Данте и Беатриче, я просил ее, эту незнакомую женщину, находившуюся за тысячу километров, за стеклом, на киевском вокзале, просил ее объявить по громкой связи для Наташи, которая, наверное, где-то там сейчас, стоит в очереди за билетом в Тулу, сказать ей, что Вова любит ее, что он найдет ее и будет им счастье…

И эта дежурная в справочной, Лида ее звали, поначалу едва не бросившая трубку, отвечает все менее резко, и вот притихла совсем, и вдруг слышу – тихонько всхлипывает, а я все говорю и говорю, и она робко так, с еле слышной горечью и надеждой: «да… да, и у меня было… в жизни… но нельзя ведь, меня уволят… нет, я скажу… ну и пусть… потому что нет ничего дороже, да?» И всхлипывает. Сейчас, говорит, соберусь и скажу, не кладите трубку.

А Вова сидит в углу, обхватив ладонями голову, сжался весь и дрожит: нет, не надо, шепчет, не надо…

И тут я слышу: «Наталья… — голос, чуть изменившийся, взволнованный — по громкой связи, на весь вокзал, — … я люблю тебя». И мне кажется, вижу, как толпа вокзальная вдруг стихла, замерла. И девочка в свитерке у окошка кассы медленно оборачивается, не веря, не понимая, «куда, зачем?»…

А потом, что ли год спустя, я приехал в Москву и зашел к Антону – тому, первому, с которого все началось. Посидели, вспоминая. С Лёхой, как он слышал, что-то случилось, ушел из дому, зиму провел у Днепра, глядя в костер. А та девочка, Алена, с которой вернулся в Москву, теперь в Одессе, вышла замуж. Нет, о Вове ничего не известно. А почему бы не съездить к Натахе в Тулу, а? Просто приехать и позвонить в дверь.

И был день, и мы втроем где-то в пригороде, на берегу реки: тишь, запах хвои, лежим, прикрываясь ладонью от солнца, и смотрим, как с высокого полуразрушенного моста кто-то все время прыгает и летит на резинке, и, не долетая до воды, возвращается, крохотный, как брелок…

А потом какой-то бар, ночь, и я просыпаюсь в ее голой комнатке: мы лежим втроем, она между нами, на спине, глаза открыты, и тихо так – то ли мне, то ли не видя меня, шепчет: «… как черепашка, на спине… вся жизнь… и не перевернуться…»

.

ВЗЯТИЕ АЗОВА

(светлой памяти Валика)

К концу 70-х нам с моим другом Валиком Добровольским было около двадцати. К этому времени мы вместе и порознь уже исколесили на товарняках от Карпат до Байкала, сходили в несколько сотен походов, сбегали в комнатных тапках на Эльбрус, налетались «зайцами» на самолетах, затерялись в пустыне и заполярье… Но не хватало чего-то этакого — «цветка в петлицу». И вот купил я в киевском универмаге резиновую лодку – из тех, на которых сидят в камышах, высота борта над водой – 15 см., стоила она 120 рублей. И решили мы переплыть на ней океан.

Валик

Главной неразрешимой задачей был для нас не «железный занавес», а железная мачта: как ее изготовить и установить на надувной лодке? Друг мой работал на заводе и был тем еще кулибиным, а я работал реставратором настенной живописи в монастырях Украины и был тем еще… тут трудно сказать.

В общем, мачта была изобретена и установлена. Дальше мы пошли в магазин «Тканыны» и долго выбирали подкладочный материал для штанов, пиджаков… ну то есть для паруса, и остановились на ярко желтом, чтобы в пути радовал. И еще купили метров десять квадратных клеенчатой скатерти, со сдержанно веселым узором – это чтобы сшить чехол для лодки, который бы стягивался под ней, как корсет, а мы бы сидели сухие в воде, во всяком случае, по грудь. Прострочили все это на «зингере» у меня на кухне, потом на каком-то военном складе достали тяжелые прорезиненные костюмы ОЗКа, распилили байдарочное весло на два и дорастили трубками от пылесоса, надули лодку посреди комнаты, поставили мачту и начали осваиваться, а на ночь ложились в нее спать.

Чесать языком мы с ним могли не смолкая сутками, но в то же время могли и сутками не замечать друг друга, то есть буквально, находясь в одной квартире, понятия не иметь о взаимном присутствии. Похоже, совместимость у нас была идеальная. Ждали лета. А пока доводили дизайн и пудами начитывали все, что находили по морскому делу. После испытаний на киевском водохранилище, где нас под утро на фарватере чуть не раздавила какая-та баржа, мы отправились на Черное море.

Подняв парусок в Коктебеле, нас шустро понесло в открытое. Разморенные от жары и переезда, мы задремали. Очнулись, когда в нескольких милях от нейтральных вод нас настиг пограничный катер. Выловили, привезли в часть. Допрос и досмотр явно свидетельствовал о незаурядном для пограничных будней улове. Тем более, что мы не только не отпирались от плана перехода границы, но и, войдя во вкус, всячески подыгрывали этой версии.

Ни документов, ни денег у нас не было. (А зачем? Мы давно уже научились обходиться в походах без них.) Атлас автомобильный дорог СССР (правда, с захватом прилегающих заграничных территорий), военный бинокль, морской компас, не помню сейчас, что там было еще в наших рюкзаках, что так воодушевляло этих погранцов в их догадках. На корме лодки было написано «Папа», а ниже: «сиротский приют №9». Да, — кивали мы, склонив головы, — Стамбул, Дарданеллы, Гибралтар, Атлантика…

Наконец, нас вышвырнули, но – с двумя конвойными, которые должны были проследить, чтобы мы сели на автобус и уматывали восвояси. Сели. И, выйдя на первом же повороте, пробрались на Карадаг, по пути прихватив овцу из стада на выпасе, и спустились в любимую нашу Разбойничью бухту. Там мы пробыли месяц, лодка демонстрировала чудеса стойкости. Вернулись, предъявив липовые больничные. И в августе выехали в Бердянск.

Да, не океан, — Азов. А жаль. Потому что океан переплыть не сложней, — всего лишь вопрос времени. А в этом стиральном корыте даже при небольшом шторме волны идут вразброд и едва ли не со всех сторон, не говоря об отмелях и «банках», и волна резкая, как забор. Океан в этом смысле – санаторное плаванье. Так мы думали, еще не представляя, какой «подарок» нас ожидает.

Вышли в ночь. Накачали лодку, надели ОЗКа, подхватили на руки нашего «Папу» и ухнули в пену. Был приличный прибрежный накат, лодку тут же всю залило. Отгребли, поставили парус. Ветер усилился, береговые огни исчезли. Темень, звезды, полулежим валетом, только «бюсты» в капюшонах торчат из лодки. Молчим. А о чем, собственно? Подремываем. Светает. Вдруг вижу: из предутреннего тумана растет нос сухогруза – громадный, до неба, и прямо над нами уже. Схватились за весла, а он уже стеной скользит мимо нас, и сверху, где-то там, чуть левее звезды, человек: «Помощь нужна?». И вниз в бинокль смотрит на нас с палубы. На нас – в бинокль! Хватаю наш бинокль и смотрю на него, запрокинув голову: «А вам?». И разошлись – как в море корабли.

Наступивший день был чудесен, расчехлили лодку, разделись, купались, сделали несколько снимков, отплыв на надувном матраце (том узеньком, советском, от которого наша лодка не сильно отличалась), перекусили (а взяли мы с собой килограмм сала и пятилитровую канистру воды, больше ничего, т.е. ничего лишнего). Собственно, эти несколько снимков были первыми и последними.

К середине дня небо начало затягивать, пошла волна. К вечеру уже все вокруг полыхало зарницами. Гребни наворачивались и рушились в лодку со всех сторон. Мачту с парусом, как игрушку, вырвало ветром и, подкинув в небо, отшвырнуло в сторону. Все последующие трое суток мы лишь успевали ловить воздух ртом и уходили вместе с лодкой под воду, и снова всплывали — успеть вдохнуть… Это только потом мы узнали, что под Евпаторией прошел какой-то дикий смерч – из тех, какие случаются раз в десятки лет, и, вильнув через перешеек, опрокинулся в Азов этой ураганной круговертью. Нас несло в западную, не судоходную часть моря, чудом пронося мимо «банок», где схлесты волн взвивались метров на десять ввысь – пеной, моросью. И под, и над нами все шло ходуном.

А тем временем, моему отцу в гостиничном номере Феодосии, куда он поехал в командировку, снится сон: мое хохочущее лицо, через которое с грохотом перекатываются волны. Проснувшись, он бежит в районную газету «Победа», по дороге коря себя за то, что поверил мне — мол, плаванье наше будет детским, вдоль берега. Газета связывается с Бердянском, Керчью, там поднимают на ноги всю округу: рыбаки, пограничники… Вертолеты начинают прочесывать акваторию. Безуспешно. (К этому времени нас отнесло далеко уже в западную часть моря, где почему-то нас не искали.) Единственным обнаруженным свидетельством оказалась запись в судовом журнале сухогруза «Днепр».

Зарницы все еще полосовали горизонт. Весь день в этом зловещем сумраке мы плыли на нашей качеле-лодочке – то под, то над водой. Перекидываясь веселыми репликами, когда замечали друг друга. К вечеру шторм стал понемногу стихать. Кажется, мы даже поужинали и запили глотком воды, хотя пить уже не моглось – куда? – как вода воду хлебала бы. Кожа наша, после того как мы здорово обгорели в первый день, а потом сутки проморили ее под водой, напоминала уже лохмотья. Всю ночь под лодкой пыхтел и терся о днище, подталкивая ее, дельфин.

Наутро, открыв глаза, я не увидел ни моря, ни друга, ни лодки. На голову был надет какой-то рябой мешок. Попробовал шевельнуться. Мешок нехотя подобрал крыло, покрывшее мое лицо, и взлетел. К тому времени мы, похоже, подавали уже небольшие признаки жизни.

Прислушался: откуда-то рядом доносилось тихое шипение, легонький свист. Там, где крепилась мачта, из крохотной дырочки сочился воздух. Которого и так в лодке было с гулькин нос (может, потому нас и не опрокидывало во время шторма, что она тогда уже была почти как тряпка, полоскавшаяся в воде). И вот теперь она испускала последний дух. Времени, я прикинул, у нас оставалось около получаса.

Это были веселые полчаса. Просто захлебывались от смеха: вспомнили тот совет Алена Бомбара в его книге, ставшей для нас настольной, «За бортом по своей воле», где он говорит, что единственный способ в подобных условиях заклеить дырку – сперма. Но достать теперь то, что когда-то было известно чем, то есть просто найти это жалкое и униженное, где-то там, в трюме комбинезона, не говоря уже восстать с ним – задача из страшных волшебных сказок.

Ждали, поглаживая лодку, поглядывая по сторонам, поддразнивая этот свист. Думали ли, что это конец? Да, но как-то дружелюбно, без надрыва. Да и, видно, слишком изнурены были для подобных эмоций. И слишком молоды.

Ни через полчаса, ни через час лодка не затонула, что-то там произошло между воздухом и водой: после некоторых препирательств они как-то помирились мизинцами. Правда, над водой теперь возвышались только наши погрудные изображения. И в какой части моря и как далеко от берега мы находились у нас уже не было никакого представления. Нас тихо куда-то несло, подгоняя волной.

И вдруг мы его увидели – берег, совсем призрачный. Это, как оказалось, была Арабатская стрелка, ее южная сторона. То есть, выходит, мы все же его переплыли.

А когда подошли к берегу, уже почти к линии буйков какого-то санатория, до нас донесся голос, оравший в рупор: «Эй там, на матрасе, кому говорю, не заплывать за буйки!».

Вышли, легли в песок. Домой возвращались товарняками. А потом созвали друзей, приготовили гуся с яблоками, украсили стол портвейном, ждали, надеясь поведать свою одиссею. Напрасно. Гости наяривали гуся, запивая стаканами. Героем стал гусь.

.

Умопомрачительная история, сродни затяжному оргазму. Это Севилья, по сторонам этого дома — две улочки: одна (дальняя) называется Жизнь, другая — Смерть.

Умопомрачительная история, сродни затяжному оргазму. Это Севилья, по сторонам этого дома — две улочки: одна (дальняя) называется Жизнь, другая — Смерть.

История такая. В 15 веке крещеный еврей Сусо готовил восстание за права евреев в этих землях. Его дочь, прекраснейшая Сусонна, и католик Христиан любили друг друга, она проговорилась ему о предстоящем, тот, принадлежа к знати города, предупредил мэра. Заговорщики были повешены (вместе с отцом Сусонны), она ушла в монастырь и завещала после смерти повесить свою голову на двери дома. Что и было исполнено, а когда голова истлела, ее заменили лампадой, улицу назвали улицей Смерти, теперь на ее доме барельеф с надписью.

А в магазинчике между улицой Жизни и Смерти работает киргизка по имени Раушана. На мой вопрос о том, кто живет в этом здании между улицами и не так ли оно внутри устроено, что комнаты, принадлежа одним хозяевам, выходят окнами и на смерть, и на жизнь, или жильцы разные, по разные стороны, сказала, что вон там, на втором этаже (Смерти) с окном на площадь, живет старуха, ей лет 80, и она всякий раз, когда подходит экскурсия, распахивает окно и несет проклятья на головы экскурсоводов, крича, что она их всех переживет, что у нее месячные еще не кончились.

За сим откланиваюсь.

По небесной цепочке из Индии сообщили: умер свами Амрит. Сказали, что ушел по своей воле, войдя в самадхи.

Не знаю, трудно поверить — и про самадхи, и вообще про смерть — с ним это как-то меньше всего ассоциировалось.

Амрит Махамедха. Он же — Рашид, кто знал его по прежней жизни. Он же Амир — в моем романе «Аморт». И тот самый «свами», о котором я писал в «Адамовом мосту».

Что же сказать? Оглядываясь, — огромные пласты жизни связаны с ним. Маленькие, разрозненные, но по внутреннему наполнению — огромные.

Он был первым проводником моим в Индии, к тому времени 15 лет как переселившись туда и став признанным индусами свами. С ним мы придумали проект русско-индийского арт-ашрама в предгорьях Гималаев и местные власти уже готовы были дать нам в бессрочную аренду священную манговую рощу у Ганги…

С ним мы ехали через всю Индию — на юг, в библиотеку Акаши, где хранятся списки судеб всех людей, и где была найдена и моя (смех и грех)…

Это с ним мы провели сотни часов в беседах обо всем на свете при включенном диктофоне, а потом вышла книжка «Медитации у Ганги», где ЭКСМОшные рекламщики написали в аннотации, что это беседы с моим гуру. Что, конечно, вовсе не так, никаким гуру он для меня не был, отношения наши были равноправные и, при всей непримиримой разности наших путей и взглядов, дружеские. Что не исключало смертоубийственных столкновений — как, например, после той же библиотеки Акаши, в безлюдном храме Марса с горящими факелами по периметру внутреннего бассейна с галереей, когда мы всю ночь ходили там по кругу, сцепившись плечами, как Запад и Восток, выбивая почву друг под другом — он в красном, я в белом, в снопе искр от наших речей, и уж в ком на деле было больше этого «запада», а в ком «востока» — бог весть. Ты кончишь, как все твои речевые кумиры — коллапсом, рычал он сквозь зубы. Я отвечал ему симметрично — о его дутых истинах с масляными глазами. А потом, наутро, обнялись и расстались. И началась у меня другая Индия, своя.

Последний раз мы виделись с ним в 2009, в Ришикеше, он уже переезжал на юг — в Тамил-Наду, где осуществил этот проект арт-ашрама, но уже авторского, на свой манер.

Я помню, как в первые дни моего первого приезда в Индию мы сидели с ним не берегу Ганги, ели яблоки и говорили о тантре, об аг(х)гори — тех, кто работает напрямую с энергией смерти. Вон на том холме, сказал он, указывая яблоком, недавно ушел из жизни один из них на глазах у моих приятелей — дематереализовался, превратившись в светящуюся точку, говорит, и — фьють…

Не знаю я, что и думать сейчас.

Что есть знание цветка, говорил он, или яблока? Это когда ты становишься им — ароматом, вкусом. А хлеба? Когда ты становишься и зерном и водой, мужчиной и женщиной, их слиянием, — в печи, в утробе. Положили хлеб в рот, и двое стали одним. Это — знание. Прочее — представление…

у Ганги, 2006

КРЫМ

Остается три дня до вероятной потери Крыма. Можно ли это предотвратить мирно, по-человечески? Да, по крайней мере, попытаться. И не испытывать стыд потом за то, что эти дни были отданы на откуп эмоциям, а не уму. Что мы видим со стороны Украины (и сверху, и снизу) в адрес Крыма, кроме обреченного молчания или язвительных плевков? Ничего. Вот если б хватило ума (и еще кое-чего) у т.н. власти сказать сейчас, перед выборами, крымскому народу то, что могло быть взвешено им как реальный выбор перед своим будущим – с Украиной или Россией – это могло бы на этот выбор повлиять – уж во всяком случае куда больше, чем нынешнее отношение. Не время амбиций – слишком дорогая цена. И речь не о перетягивании канатов с Россией, не о дутой пропаганде и обещаниях, а о том что сейчас Украина готова предложить Крыму, думая, чувствуя и беспокоясь о нем, как о части своего тела. Мне скажут, что это и так понятно. Нет. И особенно сейчас.

.