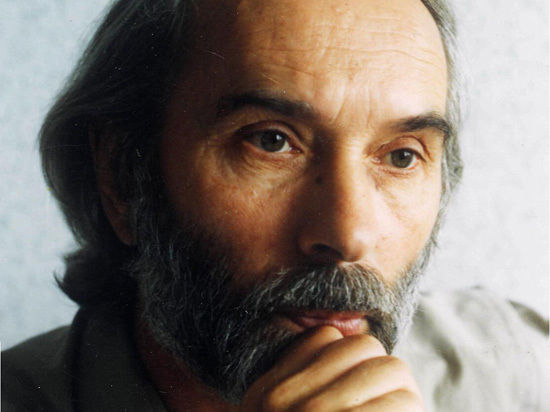

Николай Болдырев

Философ, поэт, переводчик, автор более десятка книг, в том числе четырех поэтических, последняя из которых: «Вотчина. Стихотворения. Переводы: Рильке, Тракль, Целан. Южно-Уральское книжное изд-во, 2007″. Среди других его книг наиболее известны: «Пушкин и джаз», «Семя Озириса, или Василий Розанов как последний ветхозаветный пророк», «Антология дзэн», «Сталкер, или Труды и дни Андрея Тарковского», «Жертвоприношение Андрея Тарковского». Лауреат премии «СЛОН» Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России.

Большая беседа в разделе ЗАКЛАДКИ

***

Я начал понимать стихи,

когда увидел, как легки

у Феофана Грека руки,

как бесконечно далеки

луга нетронутой реки

от беспризорности и скуки.

Я долго бороздил поля тоски,

пока почувствовал, как медленны стихи,

как вековечны и внезапны эти ритмы,

похожие на тайный гул молитвы.

Андрею Тарковскому

О вечности попробуем спросить

у тех, кто знает, что она такое.

У тех, кто с детства обожжен тоскою

по первым временам, когда свивалась нить.

Они не могут что-нибудь забыть.

И потому смотреть в глаза им – страшно.

Как свет младенчества, в окошко льется брашно,

и этот слезный дар им – не избыть.

Мы будем плыть, мы будем плыть и плыть

и подбираться к мигу сотворенья,

пока не тронем вдруг начал волненья

и тот пейзаж до первоговоренья,

когда манило нас сильней всего – не жить.

Канун

.

С.С.

Ты осталась одна.

Вынесли последний гроб твоего поколенья.

Куда они ушли? Что встретило их там?

Ты сидишь у плохо выбеленной русской печи –

одинокая одеревеневшая ворона,

и холод вымерзающего дома

медленно, но неудержимо входит в тебя,

стремясь пробраться до самого нутра,

до юности твоей, до детства твоего, до твоих

чуть еще тлеющих, как огонечки, грез.

Ты подбрасываешь угля, словно воспоминаний,

ворошишь кочергой – безнадежно одинокая,

седая, сгорбленная.

Напротив двери – большое старинное зеркало

в резной оправе. В нем за твоим

остановившимся взглядом бродит

в фейном отливе вороных волос

легкая веселая красавица…

На что она надеется?

Видит ли сквозь безъязыкое время старуху,

оказавшуюся в неведомом и ледяном?

Захлопнулось время.

Жизнь перевернулась. То, что казалось наверху,

оказалось снизу; то, что казалось большим –

оказалось ничтожным; и ничтожное внезапно стало

великим… Многое оказалось шуткой.

И ты сама себе стала чужою.

И если отнять у тебя твой облик и память,

то кем ты будешь? И не спутаешь ли себя с травою?..

Войди же, как когда-то знойным летом в реку –

в это роскошное замерзанье!

В этот хмелящий холод.

Впереди – обетованье. Ибо то, по чему тоскуешь,

всегда впереди нас.

Посмотри своим завтрашним зреньем

и ты увидишь свой новый юный облик.

Ты увидишь его вон за той легконогой красавицей

в старинном зеркале,

в этой анфиладе зеркал,

называемой временем, жизнью, судьбою…

В старом городе

.

Ну и что ж, что небо мглисто,

что сентябрь в одежке рваной.

Тем слышней у Нигулисте

из-за стен пожар оргaна.

Тем чеканней вязь фронтонов,

струны шпилей, даль порталов,

приютивших беспризорность

каменных веков усталых.

Тишью Бёрси выйду прямо

на Святого Духа церковь.

В граде рано, в граде странно.

Неужели день померкнет?

Площадь ратушная дышит

отрешенностью от буден.

И всему, что было прежде,

ты как будто неподсуден.

Скоро все, как миф, исчезнет,

и уйдет беспечный поезд.

Но пока нас в мире двое,

ничего не сделать бездне.

Непокорный Олевисте

землю тянет в поднебесье.

Ничего, что ветер мглистый –

тем слышнее сердца песни.

***

Как врастаем мы в землю, о если б кто знал!

В тот случайный кусочек, что дан от рожденья.

Так врастает ручейник в межскальный кристалл.

Так врастает буддийский монах в механизм пробужденья.

Как нам трудно блуждать просто так по планете Земля.

Как нам трудно любить экзотических ветреных женщин,

когда слезы в глазах, а за ними шумят тополя

только маленькой рощи, чьи руки знакомы до трещин.

Ручеек, переулок, завиток дорогого виска…

Как нам мало здесь нужно! А сердце сжимает от боли.

Как нам важно лечь в землю возле родного леска,

где кончается поле и где начинается воля.

***

Мы – потоки меж нами пролившихся снов,

мы – блужданья основ,

мы – фантомы лесов.

Тихо брезжит межствольная рябь облаков.

Ах, как сладок альков

в междуречьи песков.

Приходи и бери эти горсти росы,

этих хлынувших трав из-под донной лесы…

Но однажды придет твой нечаянный час,

и услышит здесь каждый без всяких прикрас,

что здесь не было нас,

что здесь не было нас…

Что здесь были потоки пролившихся снов

меж блужданья основ

при фантомах лесов

в тишине голосов.

***

Плоскость зеркала непередаваемо пуста.

Медитацию сочиняет слепой.

Линия за линией проводим с тобой,

начиная не с головы, а с хвоста.

Кого нарисует вездесущий Бог,

когда я исчезну из границ этих лиц?

Когда я смиренно-смиреннейше ниц

растворюсь в основаньи гробов?

Медленно-медленно кто-то выходит из сна.

Или молниеносно, как граница эпох.

Кому-то покажется: выдох и вдох.

Кому-то: зима и весна.

***

Мы охвачены сетью

каких-то невидимых нитей,

и откликается каждый

на что-то,

на что – неизвестно.

Мы окликаем друг в друге

колодцы невидимой жажды,

и наши союзы друг с другом –

фантомы внезапных открытий.

Случайные оклики схожи

с прикосновеньем ребенка,

с материнским шептаньем

в темной комнате

у раскаленной печи.

Однажды я был у поэта

и соприкоснулся с ним кожей,

с той невидимой кожей,

совсем не похожей

на то, что зовется

происшествиями души.

***

Не взять с собой

этого моря.

Не взять с собой

этого неба.

Не взять с собой

этого песка

и этого заката…

Но что с того, если скоро

возьмет меня

это море.

Возьмет меня

это небо.

Возьмет меня

этот песок

и этот закат

и этот ветер…

***

Друг мой вечный,

нас сдружила непогода,

мы не добровольно подружились.

В узкой горловине смертной жизни

нас столкнуло общее теченье.

Бесполезно сетовать на время –

мы пронизаны его корнями,

мысли ткем из этой нервной пряжи,

дышим хроноса безумными ветрами.

Бесполезно сетовать на предков,

выстроивших сети нашей кармы:

подневольных нет на этом свете.

Волею своей себя мы держим,

эта воля жаждет насыщенья,

наслаждаясь, ропщет, попрекает…

Если б не хотел –

ты б не родился.

***

Перед чистым листом бумаги

теряется даже синица.

Ее взор любопытен.

Зеленые перышки

расправляя в пространстве,

не знает, как поступить

с неимоверным блеском моей страницы,

где вырастает неведомое нечто

под названием текст.

Перед внезапностью пейзажа

в раме окна: свежезаснеженных крыш,

одетых на маленькие дома и сараи

в вечернем свеченьи

(сквозь иероглифы странствий стволов,

сквозь брейгелевский снег,

сквозь изощренную графику ветвей)

теряется даже взор человека

в синей тишине у окна.

Ему кажется, он простоял бы

так вот всю жизнь перед этой картиной,

однако странные вибрации

в нем ли самом, в картине ли за окном,

в непрерывно сдвигающемся ли свете,

уходящем за горизонт,

вызывают в нем беспокойство, тревогу…

И вдруг он срывается с места

и бежит, и бежит,

сам не понимая от чего,

хотя ему кажется, что бежит от окна,

в котором происходит

невероятное событье:

печатаются непрерывной чередой

цветные иллюстрации

к неизвестному тексту,

который никогда не будет сброшюрован

и уж тем более – никогда, никогда! –

не выйдет отдельной книгой…

***

Однажды почувствовать свободу,

выйти из дома

и пойти, куда хочешь.

Знать, что никто не вправе

остановить твой выбор.

Знать, что мысль придет к тебе,

какую ни спросишь.

И выйдешь ты из пространства,

допустим, на станции Выборг.

И время тебя оставит,

и ты часы остановишь

и будешь знать, что отныне

тебя никто не одурачит.

И нечто в тебя прихлынет

толчками невидимой крови,

и ты наконец услышишь,

как камень тоскующий плачет.

***

Как быстро привыкаем к бытию!

К уюту форм, к блужданиям без плана.

И думать о бесцельности – так странно,

и странно память убивать свою.

Безумно – о конце вдруг вспоминать.

Желанья непрерывно будут длиться…

Но нам совсем не надо тайну знать,

а надо к ней, как в детстве, прислониться.

Ты остываешь, но чего-то ждешь.

Вот-вот пробудится в тебе, кто ныне дремлет,

пока окраинно дрожит и не приемлет

ни темноту вокруг, ни жертвенную дрожь.

Как быстро забываем о Земле!

Еще вчера ты тень ресниц лелеял…

И вот Земля – вдали, и тень ее развеял

твой первый кувырок в прозрачной мгле.

Забытое воспоминанье

.

В детстве

у меня были тайные связи с Селеной.

В полнолуние

я бродяжил по крыше дома,

всходил и спускался по стенам,

видел с закрытыми глазами…

Мама, со свечою, в белой рубахе,

боялась окликнуть, разорвать

мое странное общенье с кем-то…

Но об этом я узнал от нее много позже.

Сам же я ничего об этом не помню.

И порой мне трудно бывает в это поверить.

Но в последнее время я стал задумываться об этом.

Не столько об этом, сколько о подобном.

Тщусь отыскать в памяти развилках

свои возможные тайные связи,

те, которых напрочь не помню.

Что-то же со мной происходит?

Кто-то же живет во мне незримо?..

Лежу ли без сна, брожу ли –

пытаюсь припомнить что-то,

то, что было со мною когда-то,

то, что случилось может быть только что,

может быть вот сейчас во мне происходит…

Лежу ли без сна, брожу ли –

все ищу ту штольню,

по которой кто-то в меня приходит и уходит,

тот, кого не замечаю, не вижу.

Все пытаюсь вспомнить ту жизнь,

которой живу, но которая почему-то

от меня ускользает,

как постоянно забываемое воспоминанье.

***

Прощай, моя тихая роща!

Встречай меня, дальний.

Мой шаг все бедней, все короче,

желанья астральней.

Кто дышит здесь так многодумно

в беседах коротких?

Чье слово неслышимо так и легко и бесшумно

меж нищих и кротких?

Кто правит здесь дрожью берез и изгибами ветел?

Кто время полощет

как эту листву на откосе наш северный ветер?

Кто вымел межзвездную площадь?

Оставь же березу, синицу оставь и другое.

Себе же оставь только это движенье без края.

Себе же оставь только это большое иное,

что в синем концерте осеннем стволами играет.

***

Ветер пахнет золою,

а пятки мне лижет песок.

Пятицентовою монетой

уходит в пространство занудство.

Гиацинты зачахли.

Как небо фундамент высок!

Избиенью младенцев

предшествует осень искусства.

Петипa переехал в Париж.

Или мы – в Петипа.

Бесконечное это сквалыжное лето.

Замедляет разбег, словно гордое горе, тропа.

И летит надо мной в полумгле

Ли Тай-по неодетый.

Сбросим бремя

и вместе отправимся спать.

Кто-то вытаращенные белки

протаранил сквозь воздух.

Все, что взято, однажды придется отдать.

Постарайся забыть навсегда

про земные пути и про звезды.

***

Нет, тишина не в том, что все молчит:

река в долине, лес, туман вечерний

и первая звезда в зените надо мной…

А в том, что пан полей, свирель стихий играет,

ондатра плещется, туман на грудь ложится,

шуршит трава и утка, взмывши, мчится,

трепещет каждой клеточкой живой…

Все говорит из глубины с такой свободой,

которая лишь моцартам доступна.

А к нам, иным, приходит в смертный миг.

***

Лист ивы упал, я беру его плавно.

Утихла в крови неутихшая лава.

И рыжие слезы на солнце зажглись.

И тихому звуку сподобилась жизнь.

А кто эту плавную жизнь понимает?

А кто ее тешит, а кто принимает?

А голос Армстронга клокочет в вине.

Он нравится очень астральной шпане.

Я весь увязаю в бессмысленных дюнах.

Мне вовсе неведом полет Гамаюна.

Я даже не знаю, где право, где лево.

И с кем умирает моя королева.

Я даже не знаю, где ночи стихают

и с кем они плачут и в ком они тают.

Совсем неподвластен я тихому звуку.

На флейте Армстронга я славлю разлуку.

***

Кошка, огненная как лиса,

крадется по глубокому снегу.

И не за кем-то,

а просто так.

Да кто ж ее знает, зачем

она крадется, восторженно

распушив хвост, горящий на снегу,

вздыбив юную шерсть

и взахлеб проваливаясь

в почти метровых пуховиках сада,

где оранжево мерцают

неопавшие листья вишневых деревьев.

Кто ж ее знает, зачем она

раскачивает детские запорошенные

веревочные качели.

Зачем взлетела стремглав на скворечник

и сидит там уже второй час,

восторженно озирая все вокруг.

Рассматривая каждый предмет окружающих ее

дворов: старые тележные колеса,

случайных прохожих, дым из труб,

костры на горизонте…

Рассматривая с каким-то некошачьим пристрастьем,

с каким-то незвериным любопытством.

Да кто ж его знает, кошка ли это?

Вон как лукаво взглянула она на меня

своим огненно взметнувшимся

над сугробом телом…

Мелодия

.

Мелодию Мессиана мне спела синичка

на весенней лозине, возле талого снега.

Маленький гений, странная птичка,

что в твоем горлышке делает небо?

Что в тебе делает эта рулада?

Кто у кого эту нежность подслушал?

Чья она – музыка зимнего сада?

Разве у птичек бессмертные души?

***

Последняя осень

на этой земле опустелой,

где медленный ветер

рассеивает имена.

Последнее слово

быть может окажется

первым –

желанным и собственным,

сливающим времена.

Немыми мы путь свой прошли

и себя не сказали.

Как осени этой,

тебя я коснулся чуть-чуть,

совсем не заметив,

как травы твои иссыхали.

И сам я истаял

как этот межоблачный путь.

***

Грустно, мой милый.

Грустно, мой нежный.

Нас покидают наши надежды.

Шорохи глаз отцветают, как липы.

Юностью нашей мы позабыты.

Ждали нас зря и царевны, и страны.

Голос свой слушаю – слабый и странный.

***

Да кто ты, бог мой, чтобы петь себя,

когда в тебе колодец снов дымится,

где образ дна бездонного слоится,

непостижимое на блики лиц дробя…

Ты – голос недр и лона постиженье.

Свистулька между небом и землей.

Костер необъяснимого волненья,

чернеющий алмазною золой.

***

Мы еще не скоро станем речью,

мы еще не скоро станем словом,

мы пока доносим тел увечья,

выбродим душевную полову.

Мы в пути не раз еще истлеем,

притворясь то бабочкой, то тенью,

то святейшей кротостью растений,

то змеиной негою и ленью…

Выболит до каждого извива

наша ненасытная телесность.

Лишь тогда душа, бездонно сиротлива,

вдруг войдет в неведомую местность…

***

Когда одиночество свернет тебе шею,

будет поздно, мой милый,

пить его мгновение за мгновением,

как пчела пьет мудрость цветка за цветком.

Будет поздно

приникать к блаженному

жизненному ритму:

грубости продавщицы,

обозначившей твое бытие,

пронзительно-наглому взгляду бомжа,

оттеснившему тебя на обочину,

промозглой погоде,

проникающей в твою плоть

с удивительной настойчивостью и отчетливостью;

внезапному факту: тебе не к кому пойти,

чтобы обсудить тонкости чайного ритуала;

или удивительным минутам,

когда начинает протекать крыша

и ты ощущаешь свою открытость стихиям…

Будет поздно –

маленькими медленными глотками

пить это одиночество,

сок этой незнакомой местности,

в которую мы сами приходим

и из которой сами уходим.

***

Фантастические дали.

Мы с тобой не всё сказали.

Полумесяцем луна.

Нил течет под нами синий

и зеленый, черный или

крокодилово-большой.

Мы с тобой как будто дома.

Нам с тобою незнакомо

чувство памяти другой.

Нам другой планеты чувство

затмевает память густо.

Память нежити простой.

Мы не можем быть собою,

потому что с пустотою

поселился мелкий страх.

Звездам и морям навстречу

пирамид мы слышим речи,

и в ночи молчит аллах.

На колени встанет кто-то,

чтобы звезд услышать грохот,

чтобы жизнь ушла в песок.

Нил течет под нами черный.

В глубь земли уходят волны.

Что-то смотрит нам в висок.

Восточный ветер

I

Неустанность восточного ветра поразительна.

Он дует уже столько тысяч лет!

Его дыхание неостановимо-решительно.

И потому нам иногда кажется, что восточного ветра нет.

А в эти мгновения он пронизывает нас еще сильнее,

выдувая из нас целые, решительно никакие, миры.

На вершине горы мы кажемся ветру умнее,

потому что он дует там с незапамятной поры.

В долинах жизнь идет совсем другая.

В долинах восточного ветра почти нет совсем.

В долинах восточным ветром детей пугают.

А умы зажигают искрами столкновенья систем.

Восточный ветер так далек от нас, что это

ему по-видимому до конца его дней не простят.

Восточный ветер приходит с постоянством света.

Но его никогда не увидит наш взгляд.

II

Восточный ветер такую лавину снов накатывает, что

только и успеваешь рыскать по каталогам.

Память так неразборчива, что миллионы листов

рассыпаются просто так по бесконечным дорогам.

Сонный товарный вагон застрял на станции Ив.

Речка течет облучённая лучниками Китая.

На ветке сонного дерева, рот изумленно раскрыв,

мальчик, забыв про растения, в созерцаниях тает.

Кто принесет нам известие из этого края краев,

где патефоны из моды вышли столетий как двести,

где шербурские зонтики и Катрин Денёв

плавают в море забвения с Эвридикою вместе?

С лучниками Китая кто неразлучен был?

Кто забывает без устали те и эти просторы?

Сколько высохших рек в жизни ты переплыл?

Сколько тихих долин вдруг превратились в горы?

Ветер, ветер, ветер, восточный ветер не спит.

Не шелохнется ресница на оке его господина.

Никто никогда не услышит, как сердце его болит.

Никто никогда не увидит его распятого сына.

III

Пагода затерялась в невысоких горах.

Там неподалеку затаился монах Ю.

Впрочем, не затаился: себя обрел.

У монаха Ю – прорехи в штанах,

ночи без снов как у волшебника из Гель-гью,

ива у ручья да пара возле хижины жердёл.

У монаха Ю – непостоянство утех.

Он носит воду да собирает хворост для костра.

А еще он медленно луну растит.

Монах Ю хотел бы утешить всех.

Но только сабля его еще недостаточно остра.

И озеро молчит еще, которое его простит.

Монах Ю день и ночь собирает росу со всех в округе трав.

Он лечит деревья, сколько сил хватает; кланяется ветрам;

а еще он любит под дождем стоять.

Монах Ю лишил себя всех гражданских прав,

давно забыл про всяческий стыд и срам,

и никто не заставит его мысли течь вперед или вспять.

Монах Ю фантастически глуп.

Под облаками он так поглупел,

что не смог бы даже досчитать до десяти.

Ему кажется, что центр мира – его собственный пуп,

что бог до земли добраться еще не успел

и что без помощи трав нам до небес никак не дойти.

Пагода затерялась в невысоких горах.

Неподалеку возле хижины играет на лютне ветер, а не бородач.

Как его пальцы хороши!

Они не знают, что такое восторг и страх.

Перед ними не стоит монблан задач.

А в окрестностях сердца монаха Ю вы не встретите ни души.

IV

Пусть скажет мне каждый,

как осень стекает по желобу крыши.

Кто выше меня, пусть о мне намекает

тому, кто нас выше.

А впрочем, зачем это всё,

зачем пылесосы,

в том мире, где нет ни пылинки,

где неба откосы

так медленны, так величавы, внезапны,

как детские капли на коже,

как лунные пятна.

Оставьте меня посреди одинокого мира,

где есть только сосны.

Их несколько штук, они делают ветер

на склоне откосном.

А рядом в долине деревня тиха и недвижна

укрылась меж гор словно в детство.

О, как здесь некнижно!

Забывчив я здесь, словно не был никем я еще

и конечно никем и не стану.

Купите мне холм и растрату корней

и верните меня этих трав океану.

***

Какая тревога, какая тревога, какая тревога!

Я – местность для бога, мелка и убога, но– место для бога.

Кидает меня как пушинку немереный ветер,

уверенный ветер, над миром вер ветер.

И падаю я то в лощинку, в ложбинку бывает,

бывает мне небо с овчинку.

А то вдруг я камнем под небом широким, глубоким

дышу на рассвете.

Когда бы вы знали, как камни привольно здесь дышат.

И как их здесь слышат.

Как слышат их сверху,

особенно ночью.

И каменный путь их короче, короче, короче.

И дар их бесслезный –

намеренно вольный, уверенно вольный.

Я – пастырь у склона, я – пастырь у склона,

но где мои овцы и звери?

Не слышно их воплей, не слышно их флейты,

не слышно их стона.

Я бедный пастух без отары, без стада, без луга.

Брожу я без веры, без веры, без веры.

Не знаю, я – юный,

не знаю – больной или старый.

Не знаю я, где пролегает в пространстве заслуга.

Я чувствую только, что видеть мне надо – без глаза,

что слышать мне надо – без слуха

***

Александру О.

.

Ты говоришь мне: сядь и напиши Книгу,

зачем тебе крохоборческие комментарии к тому и сему,

ко всем бесконечным частностям чужих суждений о мире;

возьми быка за рога и опиши свой собственный мир,

грохочущий в тебе подобно небесной сфере

или тишайше дремлющий наподобие тумана в долине.

Так ты мне говоришь, призывая сообщить нечто,

что не будет общим местом, а будет местом частным,

словно усадьба, простоявшая за высокой стеною несколько столетий…

Я слушаю, слушаю тебя и думаю о Книге,

в которой мы с тобой сидим, словно за высоченной каменной стеною,

высунув головы даже не из пространства меж страниц запыленных…

а из пространства меж двух громадных буквиц,

которые нам никогда не понять

хотя бы уже потому,

что никогда во весь рост не увидеть…

***

Существо живое лишь изредка,

а в промежутки непрерывно умирающее,

разъедаемое опухолью слов.

Вот стал ты на мгновенье живым,

и болью вселенской пронзила игла.

Откуда она? что такое?

Что за несчастнейшее,

что за счастливейшее существо –

вечно живой.

Страшно представить.

Благословенье удела нашего:

покой, созерцанье, умеренность;

редкие вылазки в жизнь

и вновь возвращенья в уют полужизни.

***

Все, что мы делаем, мы делаем для чего-то.

Но ведь надо же что-то делать просто так, неизмышленно?

Просто смотреть и просто слушать.

Бродить по лесным дорогам без всякой цели.

И вслушиваться в себя, не домогаясь смысла.

А если к тебе подойдет человек –

просто войти в него как в воду или в церковь

и слушать, как там поют рыбы или стонут духи;

и бросить на землю серебряную или золотую монету,

которую либо подберет, либо не подберет нищий.

И сочинять стихи просто так, не для кого-то.

Не для того, чтобы потом кто-то их зачарованно слушал.

Просто сочинять – так бродят по округе тени.

Просто сочинять – как будто ты еще не родился

и нет у тебя ни на кого надежды

и ни к кому никаких счетов.

***

Закружило в снегах мой день.

Запуржило его, запорошило.

Охмурила меня, заморочила

светотень.

Ослепителен этот миг,

эта поздняя расторопица.

Снега обморок. Нездоровится

в сонме книг.

Что-то светится, словно снег.

Что-то – леса темной громадою.

Между ними я тихо падаю

в годы рек.

Изреченное – это свет.

Остальное во мраке стелется,

как ночная эта метелица –

в реках лет.

***

Неуклюжи пространства плохо прочитанных книг.

В эту ночь ты наверное спал или просто не жил.

Или просто бродил словно вор или архистратиг

по полям неуклонным, где кто-то гробницу сложил.

Ночью важно в глуши тиховейной блажить, но не спать.

Ну а если дремать, то подремывать чуть свысока.

Посмотри как заманчива книги нечитанной стать.

Посмотри как неведомы сами себе облака.

***

Тот, кто очнулся, тот странный ребенок.

Ему все равно, по каким бродить тропам,

по каверзам весей, по сонным Европам,

и бред его кроток и бред его тонок.

И бред его хрупок, как лунные нити,

и вечное в нас возвращается ночью,

и вечное ропщет и вечное прочно,

без соков вкушений, без зова событий.

И новые нервы восходят к изъянам

забывчивых тропок во мхе приозерном,

где брел он в предутренних сумерках пьяных

в предчувствии мигов пустых и предгорных.

***

Я не знаю, зачем умирает закат

и гитарные спят переборы.

Миг вниманья скользит, желторот и несвят.

Скрывшись в полночи, странствуют горы.

Голубая меня не касается стынь.

Всё уходит, страшась пониманья.

Я качаюсь меж голых межзвездных пустынь,

молча слушая тьмы нарастанье.

***

Нет причин ошибаться тому, кто еще не пришел.

Мелкий дождик укрыл механизм постоянства разлук.

Помолчи, если можешь, пусть млечно восстанет глагол

в беспричинных местах, где без стада гуляет пастух.

Осень лучшее время для тех, кто готов поступить

в обученье не снам, но готовой прорваться листве.

Если долго не видеть, то может привидеться нить,

по которой придешь к изначальной своей наготе.

Мелкий страх потерять освященный преданьями мир

отпусти насовсем, пусть он плавает рядом с тобой.

Никому не известен твой дремлющий, бешеный миф.

Он к тебе продирается горной опасной тропой.

***

Уходит жизнь… Куда? Зачем?

Уходит жизнь.

Не насовсем?

А если насовсем, то кто

ее ухватит на задворках,

ее ухватит на закорках

за бестелесное пальто?

За ускользающее за

кто не вернет тебе глаза

кто не зайдет к тебе однажды

не разделить с тобой восторг

ушедший весь в кошмарный торг

с вселенской нежностью и жаждой?

продолжение следует