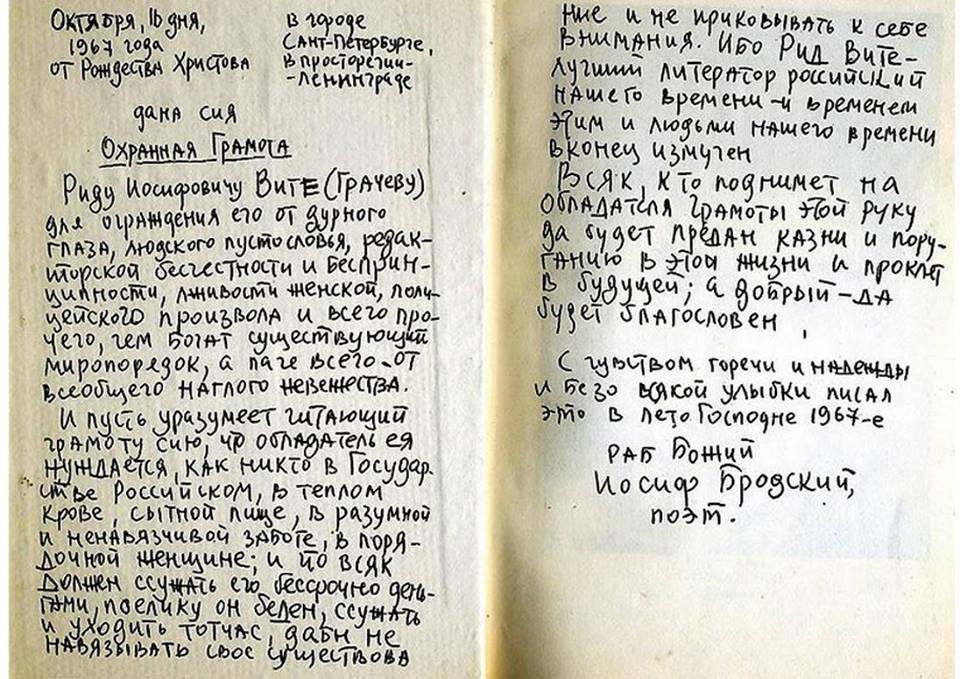

Рид Грачёв — проза

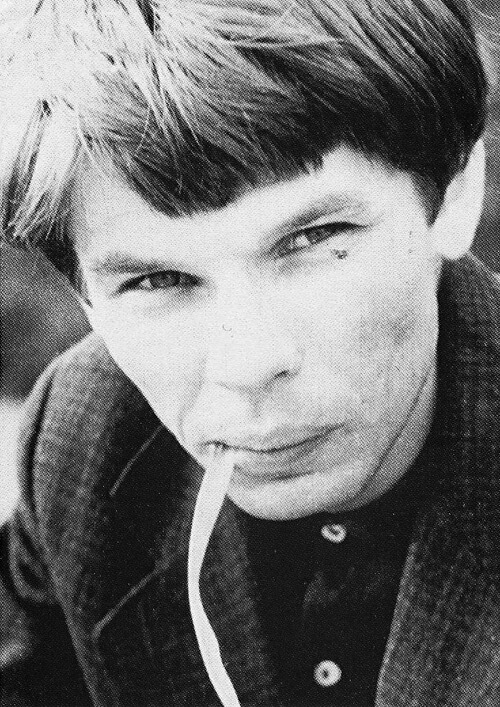

РИД ГРАЧЁВ

Рид Иосифович Грачёв

(настоящая фамилия Вите)

1935—2004

русский писатель, поэт, переводчик, эссеист.

Кому выпали посох и сума, кому — труд и глад, а Риду Грачеву досталась та же участь, что Батюшкову, горчайшая из всех, как думал Пушкин… Он в другом измерении, в другой галактике ценностей – бездомной, страшной.

МАШИНА

Утром тетка сказала:

— А почему ты не спрашиваешь, что с твоей мамой?

— А что мне спрашивать, — ответил я, — я и так знаю: мама борется с фашистами в Ленинграде.

— Твоя мама умерла, — сказала тетка.

Я спросил:

— То есть как умерла? Ее убили фашисты?

— Нет, — сказала тетка. — Она просто умерла. Ну, чего ты уставился? И не заплачет. Бесчувственный звереныш.

Потом она за творогом меня послала, по карточкам получить. Сказала, чтобы я ни с кем не играл и не разговаривал, а то творог кончится.

Наша улица под горку, а если направо идти, то в горку. Мне нужно было под горку идти.

Я иду, ни с кем не играю и не разговариваю. Потом подошел незнакомый мальчик не с нашей улицы. Мальчик в серой рубашке и босиком. Он сказал, чтобы я с ним поиграл. Я ответил, что мне нельзя, потому что я иду за творогом. Он спросил, что у меня в руке. Я показал ему тридцатку. Он спросил, почему бумага красная. Я удивился, что он не знает, и сказал ему, что это деньги. Он попросил подержать. Я дал. Он повертел тридцатку в руках и говорит мне, что там Ленин. Я спросил: «Неужели ты денег не видел?» Он ответил, что таких денег у него дома не бывает. Он спросил еще, что на них можно купить. Я сказал, что вообще не знаю и что можно творог. Он спросил, что такое творог. Я сказал, что это белое и вкусное. Он подумал и сказал, что не знает. Я тогда спросил, а что он знает. Он сказал, что знает, что такое «Торснабпрос». Я спросил, что это такое. Он сказал, что там работает его мама уборщицей. Я ему сказал, что моя тетя работает бухгалтером. Он спросил, что такое бухгалтер. Я ему объяснил. Тогда он нагнулся и потрогал мои сандалеты. Он спросил, что это такое, и сказал, что он сандалеты не знает, что зимой носят пимы, а сандалеты — это непонятно. Потом он спросил, почему у меня черные волосы, а у него белые. У него были настоящие белые волосы, и я сказал, что я не знаю, но что мне нравятся белые волосы. Тогда он сказал, что хочет будто меняться, и я сказал, что давай. Он взялся за мои волосы, и я сказал, что больно. Я взялся за его волосы, и он тоже сказал, что больно. Он потянул, и я потянул. Мы стали кричать, что нам больно, и стали тянуть за волосы. Я повернулся и увидел: машина! Я ему сказал, что машина и чтобы он отпустил. Он посмотрел и увидел, что машина, и стал кричать, чтоб я отпустил. Я сказал, чтобы сначала он, он сказал, чтобы сначала я.

Потом было: улица в гору, белое солнце, черное солнце сверху под горку прямо на нас. Быстро на нас. Солнца не видно, черное видно, видно колеса, стеклянное окно, человек за окном, и гудит-гудит-гудит. Человек не хочет на нас наехать, у него такое лицо, что он не хочет, а колеса катятся-катятся-катятся, все гудит и гремит, а солнце белое-белое-белое — нельзя смотреть.

Тогда я его отпустил и вырвался, а он побежал за мной, и было: мимо колеса, гудит, гремит, темно, быстро мимо и сразу тихо.

Тогда я закричал:

— Мальчик! Мальчик!! Мальчик!!!

Я нагнулся посмотреть. Я думал, что будет красное, но красного там не было, а почему-то желтое, и рубашка спиной вверх, а ноги пятками вниз. Не страшно совсем. Вдруг рука и черные волосы на пальцах — мои! И красное — в ухе.

Я закричал:

— Машина! Машина!! Машина!!!

Подбежали люди. Стояли, кричали. Кто видел? Он видел! Вот мальчик видел! Ах, подлец шофер! Чей мальчик? А ты чей? Он видел. Это шофер.

Я крикнул:

— Это не шофер! Это машина!

И потом кричал:

— Это машина, машина, машина!

Вот ушли и мальчика унесли. А я все кричал: «Машина!»

Тетка спросила, где деньги, а денег не было. Тогда она стала меня бить, а я вырывался и кричал:

— Машина-машина! Ой, машина!

Тетка говорила:

— Я из тебя эту дурь выбью!

Начало 60-х годов

НЕТ ГОЛОСА

Привезли нас в большой город песни петь. Кочерыгина только петь, а меня еще танцевать. А всего нас пятьдесят три. Выгрузили нас, в школе на кровати посадили, а есть не дают. Вовка Кочерыгин походил по коридору, понюхал, а ничем съедобным не пахнет, только масляной краской. Подошел ко мне, говорит:

— Давай, Мясник, я тебя съем!

Я отвечаю:

— Не надо, Кочерыжка, меня есть. Погоди, может, обедать дадут!

— А вдруг не дадут? — говорит Вовка. — Давай, я лучше у тебя руку съем, а щеками закушу…

Я говорю:

— Погоди, Кочерыжка, всегда давали, может, и сегодня дадут, а меня ты потом съешь, когда совсем еды не будет.

— Ну, ладно, — говорит Вовка, — тогда в город пойдем, чего-нибудь нашакалим.

Пошли в город. Город красивый. Пахнет хорошо по улице. Шли, шли, к фабрике пришли. Это фабрика, оказывается, хорошо пахнет.

— Шоколадом, — говорит Вовка.

— Нет, — говорю, — шахматным печеньем.

— Шахматное печенье в пекарне делают, а не на фабрике, — говорит Вовка.

— А шоколад, — говорю, — и подавно не на фабрике. Где ты видел, чтобы фабрика шоколадом пахнула. Фабрики железом пахнут.

— Другие железом пахнут, — говорит Вовка, — потому что там станки железные, а тут, наверное, из шоколада.

Постояли, понюхали, поспорили. Дальше пошли. На другую улицу пришли. Красивая улица.

— Смотри, — говорит Вовка, — кафе.

— А вот, — говорю, — ресторан.

— Нам бы чего-нибудь попроще, — говорит Вовка. — Вот, к примеру, буфет…

— Ну, буфет, — говорю. — Вот столовая. Это для нас подходяще. И пахнет лучше, чем ресторан.

Постояли, понюхали. Дальше пошли. А дальше ничем не пахнет, только цветами. Красивая улица. По бокам одни цветы. Ям нет — асфальт. Потом вином стало пахнуть.

— Эх, — говорит Вовка, — вот бы напился, а потом тебя зажарил и съел…

Я говорю:

— Вовка, а вдруг наших уже кормят!

— Постой, — говорит Вовка, — сначала найдем, где вином пахнет.

Пошли. Видим — пивная. У пивной человек стоит и хватает прохожих за рукава. Прохожие вырываются и дальше идут. А человек других хватает и на горло показывает. Мы подошли, а он Вовку схватил за рукав. У него рука рабочая. Кости там такие, рабочие.

— Вам чего? — говорит Вовка.

А человек на горло себе показывает. Сипит.

— Вам чего? — спрашивает Вовка.

Человек посипел, посипел, покашлял, потом говорит:

— Голоса нет у меня, ребята…

— А это что, — спрашивает Вовка, — чем вы тогда говорите?

Человек посмотрел на Вовку, потом на меня, и стал кричать:

— Сволочи, мерзавцы, гады, собаки, паразиты, ублюдки!

И еще другие слова, матерные. Вовка спрашивает:

— Это вы кого, нас ругаете?

А он:

— Черти, кровососы, убийцы…

И опять за горло взялся и сипит. Рукой машет. Дескать, уходите, дураки.

Мы пошли. По дороге Вовка говорит:

— Непонятно, в самом деле, как это у него голоса нет…

Я говорю:

— В самом деле, непонятно. Он же разговаривает.

— А сипит зачем? — спрашивает Вовка.

— Не знаю, — говорю. — Пусть себе сипит. Бежим, а то у меня живот к спине приклеивается.

— И у меня, — говорит Вовка. — А все равно того человека жалко.

Приходим в школу, навстречу худрук Павел Васильевич:

— Немедленно одевайтесь и в Дом культуры!

— А обедать? — спрашиваю.

— Чего ты ко мне пристал? — говорит Павел Васильевич. — Через полчаса концерт!

Вовка у ребят спрашивает:

— Обедали?

— Еще как! — отвечают.

— А мы как же?

— А вы опоздали!

Павел Васильевич опять на нас:

— Еще не одеты? Погоди, Кочерыгин, я до тебя доберусь!

— А мы, — говорит Вовка, — не обедали!

— Потом пообедаете! — говорит Павел Васильевич. — Сначала попоете! Живо одеваться!

Вовка мне говорит:

— И кому же в толк придет на желудок петь голодный!

Я говорю:

— Правильно!

Вовка говорит:

— Погоди, мы ему устроим. Пусть у нас голоса не будет!

— А как? — спрашиваю.

Тут Павел Васильевич на нас:

— До сих пор не одеты? Ну, Мартынов, держись! После концерта вы у меня с Кочерыгиным попоете!

Вовка шепчет: «Сипи!»

Я догадался и говорю одними губами:

— У нас, Павел Васильевич, голоса нет!

— Что-что? — спрашивает.

— Голоса нет!

— А-а, — говорит Павел Васильевич, — сейчас будет!

И за ухо меня.

Я говорю:

— А-а!!!

— Значит, — спрашивает, — есть? Бегом одеваться!

Он убежал, а ребята нас обступили.

— Что, Мясник, — спрашивают, — голосовые связки проверял?

— Ребята, — говорит Вовка, — это же нечестно — петь без обеда!

— Правда, — говорят, — нечестно.

— Ребята, — говорит Вовка, — давайте сделаем так, будто у нас у всех голоса нет, пока нас не накормят!

Ребята говорят:

— Так он не поверит!

Вовка говорит:

— Конечно, не поверит! А вы в знак протеста!

— Ну, — говорят, — протеста. Он нам дома такой протест устроит!

— Ладно, — говорит Вовка. — Черт с вами, с такими… Пришли в Дом культуры, построились на сцене, занавес раздвинули, и мы запели.

Вдруг Вовка меня за руку дергает:

— Не пой!

Я понял и не стал петь. И Вовка не поет. Смотрим на Павла Васильевича, рты разеваем и сипим.

А он хоть бы что — улыбается и подмигивает, чтобы веселей пели.

Вовка мне говорит:

— Не слышит!

Опять молчим. Все поют — мы не поем. Рты разеваем, на Павла Васильевича глядим.

А ему хоть бы что. Вдруг слышу, Вовка кричит:

— А мы не поем!

А он не слышит. Вовка кричит:

— Дурак, гад, сволочь!

А он не слышит.

Я кричу:

— Убийца, кровосос, очкарик!

А он не слышит! Все поют, мы кричим, а получается, будто молчим. Хор ведь громко поет!

Потом я станцевал, потому что тут никак нельзя, танцуют ведь ногами. А потом мы ужинать пошли, и Вовка мне говорит:

— А я понимаю, что такое тот человек говорил, что значит голоса нет!

— И я, — говорю, — понимаю…

Начало 60-х годов

ПОБЕДА

Серая земля, голубое небо. У картофельной шелухи белые глаза.

— Ирина Петровна, зачем мы ее закапываем так глубоко? — спросил мальчик. — Ведь она не прорастет, у нее не хватит силы.

— Будем надеяться, что хватит, — сказала Ирина Петровна. — А ты молодец, правильно заметил. Шелуха слишком тонкая.

— А до войны сажали целую картошку? — спросил мальчик.

— До войны сажали целую…

— А чей это огород? — спросил мальчик снова.

— Это огород тракториста, — ответила Ирина Петровна. — На войне он был танкистом.

— «Танковый дивизион третьей дивизии прорвал оборону противника юго-западнее Перемышля и продвинулся вперед, подавляя пехоту противника огнем…»

— Что ты там бормочешь? — спросила Ирина Петровна.

— Это я так, вспомнил… — ответил мальчик.

— Массированные танковые удары сыграли решающую роль в продвижении наших войск к границе Германии… А он на чем воевал, на «КВ»?

— Не знаю… Вот он придет, и ты спросишь, — ответила Ирина Петровна.

— Значит, он вернулся? — спросил мальчик. — А почему он сам не сажает картошку?

— Он пашет колхозные поля, — сказала Ирина Петровна, — а мы посадим ему картошку на память…

— В честь победы, — сказал мальчик, — и чтобы он нас вспоминал, когда мы уедем.

Голубое небо, серая земля. У картофельной шелухи крахмальная изнанка.

— Ирина Петровна, а это правда, что в городе мальчики будут учиться отдельно от девочек?

— Да, правда, — ответила Ирина Петровна.

— А почему? — спросил мальчик. — Мне будет скучно без нашей Нади, и без Оли, и без Октябрины.

— Считают, что совместное обучение плохо влияет на детей, — ответила Ирина Петровна. — Они слишком рано начинают целоваться…

— Я кончил уже почти три класса, — сказал мальчик, — а мне еще ни с кем не хотелось целоваться. Я дружу с Надей Южаковой… нам будет трудно дружить, если мы будем учиться в разных школах. С Надей хорошо сидеть за одной партой, она не дает мне баловаться.

— Дети разные бывают, — сказала Ирина Петровна.

— Но все равно, по-моему, это глупо.

— По-моему — тоже, — сказал мальчик. — И кто только эту глупость выдумал? Когда взрослые заставляют делать глупости, их очень трудно слушаться, правда?

— Правда, умница моя, — ответила Ирина Петровна.

— Но, может быть, ты будешь учиться вместе с девочками…

— Вместе с Надей Южаковой? — быстро спросил мальчик.

— Не знаю, — сказала Ирина Петровна. — Ты не боишься порезать руки? В земле много стекла…

— Не боюсь. Я осторожно копаю… Земля мягкая… Скажите, «может быть» или правда?

— Что — правда? — спросила Ирина Петровна.

— Вы знаете, что, — сказал мальчик. — Я вас очень-очень прошу, вы ничего не говорите, только скажите, правда

— «может быть» или неправда… Ирина Петровна! Ирина Петровна…

Серое небо, голубая земля. У картофельной шелухи черные глаза.

— …Ладно, Ирина Петровна, — сказал мальчик. — Я не буду спрашивать. Только Надя говорила, что она правда-правда уезжает.

— Надю вызывает тетя, — сказала Ирина Петровна. — Послушай, я боюсь за твои руки. Пойди, вытащи палку из плетня и копай палкой, как все…

— У меня тоже есть тетя, — сказал мальчик. — И даже дядя. И наш дом не разбомбили, и я помню адрес… А у Михайловых вообще никого нет, а они уезжают…

— Юре прислали вызов с завода, — сказала Ирина Петровна. — Он совершеннолетний и берет своих братишек и сестру. Когда ты подрастешь…

— Ирина Петровна, — сказал мальчик. — Я никого не буду слушаться, кроме вас. Честное слово.

— Тогда послушайся меня, вытащи из плетня палку…

— Ладно, Ирина Петровна, — сказал мальчик и ушел далеко-далеко, на край огорода, где плетень еще не был разобран на дрова.

Мальчик расшатывал стояк и смотрел, как дрожат прутья в дальнем конце плетня, где дом. Из дома вышел рыжий человек в гимнастерке, и мальчик подумал, что это танкист. Человек посмотрел на мальчика и медленно пошел к плетню. На гимнастерке качались и звенели медали.

Мальчик выдернул стояк и остался ждать, когда подойдет танкист. У танкиста было розовое лицо и сощуренные глаза, он шел медленно, и гимнастерка без ремня моталась над его длинными ногами. Танкист уже что-то говорил, но мальчик не мог разобрать слов.

— Мать твою так, — говорил танкист. — Растакую твою мать, голодранец!

— Что? — спросил мальчик, хотя он понял, что надо убегать.

— Растащили весь плетень, сучьи дети! — отчетливо объяснил танкист и протянул к мальчику волосатую руку.

Длинное голубое небо. Длинная серая земля. Ноги увязают в земле, потому что она сухая.

«Шелуха прорастет, — почему-то думает мальчик. — Дождь прибьет землю, и глазки прорастут…»

Длинное небо и очень длинная земля. Танкисту тяжело бежать. Но тихо так, что мальчику слышится хриплое дыхание совсем рядом. Над мальчиком нависает танкист. Тяжелые сапоги проваливаются в землю и топают-топают-топают у мальчика в голове. Мальчик оглядывается. За танкистом, как за танком, остается взрытая дымящаяся колея.

Длинная голубая земля. Длинное серое небо. На небе Ирина Петровна машет рукой, ребята собираются в кучу, как кусты.

«Только бы успеть до кустов», — думает мальчик.

Сверху, с земли на мальчика наваливается звенящая мокрая тяжесть. Волосатый кулак, как пушка, слепо ворочается впереди.

Мальчик побежал вбок, по серой земле протянулся плавно полукруг, звон и хрип остались сбоку. Мальчик пробежал за кусты, за ребят, стоящих как кусты, мимо белого лица Ирины Петровны.

Танкист развернулся и остановился около ребят.

— Не трогайте ребенка! — крикнула Ирина Петровна.

— Уймите паршивца, — сказал танкист. — Он весь плетень развалил.

— Простите его, — сказала Ирина Петровна. — Он травмированный.

— Какой? — задыхаясь, спросил танкист. — Я ему голову оторву!

Ирина Петровна встала перед ним, потому что он хотел бежать к мальчику.

— Он ненормальный, — сказала Ирина Петровна. — Оставьте его в покое, он больше не будет.

— Ненормальный? — спросил танкист.

— Да-да, — быстро сказала Ирина Петровна. — Ненормальный. Идите, отдыхайте, мы сегодня кончим сажать вашу картошку…

Танкист копнул сапогом землю.

— Глубоко сажаете, — сказал он. — Так не прорастет.

— Хорошо, — быстро сказала Ирина Петровна. — Будем, будем сажать мельче. Идите, пожалуйста.

Танкист уходил, медленно ступая по земле. Мальчик подошел к Ирине Петровне.

— Вы… — сказал он. — Вы… Я — нормальный. А вы… вы… Я — нормальный… А вы ненормальные.

Впереди удалялась зеленая спина танкиста.

— Я нормальный! — крикнул мальчик и побежал за ним.

Мальчик заметил у себя в руках палку и взял ее наперевес.

— Эй! — крикнул мальчик.

Спина удалялась.

— Эй, танкист!

Шея разворачивалась медленно, как башня. Блеснули щелочки глаз.

— Эй, танкист, слышишь — я нормальный! — радостно крикнул мальчик. — Ура!

Танкист выставил вперед ногу. Мальчик поднял в руках палку.

— Ура! — крикнул я. — Я нормальный! А ты — гад!

Палка стукнула танкиста в грудь. Он выбросил ногу.

Мальчик перевернулся в воздухе и упал. Потом он поднялся. Потом он долго рвал опухшими грязными пальцами мокрую, звенящую грудь и кричал торжествующе: «Я нормальный, нормальный, нормальный!!!..»

— Я отведу тебя к фельдшеру, — сказала Ирина Петровна. — Надо промыть царапины. Неужели ты не понимаешь? Он же пьяный.

— Все равно, — ответил мальчик. — Так нехорошо. Я нормальный. Не надо было вас слушаться. Не надо было брать палку. А теперь скажите — «может быть» или правда?

— Милый мальчик, — сказала Ирина Петровна. — Это правда. Правда. И я ничего не могу поделать.

— Ирина Петровна, — сказал мальчик. — Пусть вы такая. Я никого не могу слушаться. Я буду слушаться только вас. Пусть в школе будут одни мальчики. Я буду мыть вам пол. Я буду ходить в магазин. Буду варить обед и учиться на одни пятерки. Возьмите меня домой. Возьмите, а?

— Мальчик мой, — сказала Ирина Петровна, — ты же умный мальчик. Воспитателям не разрешают никого брать в город. Это правда.

— Ладно, Ирина Петровна, — сказал мальчик. — Это я так. Понарошке. Я же понимаю. Ладно.

Мальчик зажмурил глаза.

Земля была никакая.

Небо было никакое.

Никакая была картофельная шелуха.

1967

ОДНО ЛЕТО

Листьям жарко, и они шевелятся неловко, пытаясь отряхнуть с себя белые лучи. Под деревьями зато прохладно. Здесь прозрачные травинки, и клубника здесь растет желтоватая, тоже будто прозрачная. Она сочная и нежная на вкус, не то что на полянах. На полянах клубника красная, сладкая, от сладости даже языку щекотно. И так много ее, что можно закрыть глаза и ползти, находить по запаху спелые ягоды, обрывать губами.

Натка выползла из-под березы, волоча по траве жестяную банку. Позади затихло ауканье, только изредка вспыхивал за деревьями чей-то смех. На поляне покачивались выцветшие колокольчики, и казалось, они позванивают тихонько.

Кусты дикой вишни и боярышника обступили поляну, загородили от дороги, будто прятали от прохожих ее сокровища — настоящий клубничный заповедник. Здесь пунцовые ягоды выпирают из травы, млеют на солнце, и воздух от этого густой и тягучий, как варенье.

И ни человека, ни зверя, ни бабочки какой-нибудь. Только лесные клопы неуклюже взбираются на ягоды — сытые, ленивые лесные клопы.

«Я лесная королева, — думает Натка, — а полянка эта — мое царство-государство. А красные ягоды — слуги мои. Ну, мои слуги, полезайте в банку!..»

А за кустами — другое царство. Там живет монгольский князь с раскосыми глазами. Волосы у него, как у Веры Петровны, завязаны пучком на затылке. В руках у него — лук и стрелы. Он не любит ягод. Он охотится на диких зверей…

Заворочалось что-то в кустах.

— Ой! — крикнула Натка. — Кто это?

Не отвечают. Снова заворочалось. Сучья затрещали.

— Кто там есть живой? Выходи!

— У-у-у! — провыл кто-то басом.

— И не страшно, и не страшно! — говорит Натка и отползает тихонько под деревья.

— У-у-у! — повторилось.

— Что за зверина там воет? — спрашивает Натка. Молчание. Только кусты трещат, нехорошо так, тревожно.

— Не боюсь! — крикнула Натка.

— Мы-мххх… — ответила из кустов корова.

— Я — голодный серый волк, и я тебя съем! — говорит кто-то басом в кустах.

— Сенька! — радуется Натка. — Сенька! Выходи! Я тебя узнала!

— Я не Сенька, я — серый волк!

— Никакой ты не волк! Ты — монгольский князь с раскосыми глазами. Выходи! Я лесная царевна, и я зову тебя в гости.

И тогда из листьев высунулась расцарапанная Сенькина нога, за ней вторая, а дальше и весь Сенька в голубых застиранных трусиках, рыжий, с громадными веснушками на спине и на плечах.

— Заходи, уважаемый князь, — говорит Натка и разводит плавно руками. — Здесь все принадлежит тебе, только где твоя банка?

— Тут… — Сенька показывает пальцем на живот. — Два литра влезло, наверно. А скажи, лесная царевна, отчего ты такая красивая?

— Я красивая? — Натка удивляется и краснеет от удовольствия. — Ну, чего ты, Сенька, какая же я красивая? Это… ягоды красивые. Видишь, какие?

— Нет, ты, Натка, все равно самая красивая…

— Правда, Сенька? А что у меня… ну, красивое?

— Нос красивый, — говорит Сенька, — и волосы красивые… и глаза… и язык у тебя розовый и тоже красивый…

Натка смеется. Правда, как это здорово получилось. Вылез из кустов Сенька и сказал, что она, Натка, красивая. Раньше не говорил, что красивая, да и никто не говорил.

— Пойдем домой, — говорит Сенька. — Скоро обед.

— Сейчас, только полную банку насоберу… Знаешь, Сенька, а ты тоже красивый.

— Я некрасивый, — мрачно отвечает Сенька, — я рыжий.

— Правда, рыжий… — вздыхает Натка, — но все равно красивый…

— Еще чего, — смущенно бормочет Сенька. — Давай лучше я тебе банку насоберу.

— Не сумеешь, Сенька, я сама…

— Ну да, не сумею! Знаешь, я лучший собиралыцик клубники из всех князей, из всех королей! Вот посчитай до ста, нет… до двести.

— Раз-два-три-четыре-пятъ-шесть…

Натка лежит на траве, глаза прикрыла и посматривает сквозь ресницы на Сеньку. А он ползает по траве и пыхтит, пыхтит…

Не успеет Сенька, зря похвалился…

— Натка, вставай, готово!

Спит она, что ли? Губы приоткрылись, зубки влажные, а дальше темно и тепло, наверное, как в печке. Выбилась из-под косынки прядь, пересекла Натке щеку и приподнимается слегка от дыхания. Красивая Натка!

Сенька встал на колени, банку рядом поставил, наклонился над Наткой, заглянул под ресницы.

— Не спишь вовсе. Вставай, притвора!

— Ох, я спала, спала, — говорит Натка, протирая кулаком ясные глаза. — А ты уже кончил? Ну, пошли…

С лесной стороны дорога плотная, вся в узелках корней, а с полевой пыльная и сухая. Там ромашки на меже с васильками вперемешку. Белое и желтое одолевает голубое. Дальше пшеница стоит, и от блестящих стеблей падают на ровную землю маленькие тонкие тени. Сизые капустные грядки спускаются к озеру. Оно круглое и голубое, как небо. Только облачко, белое, круто взбитое, застряло посередине, и дальше крадется по горизонту клокастое синее мелколесье.

— Ой, вляпалась!

Стоит Натка на одной ноге, а другая зеленая по щиколотку… Посреди дороги свежий коровий блин.

— Помоги, Сенька!

Оперлась Натка на острое Сенькино плечо, ногу вытирает пучком травы. Пальцы у Натки мягкие, и кожа на ладони гладкая-гладкая.

— Отчего у тебя такая гладкая кожа? — Сенька осторожно дотрагивается пальцами до ее руки. — А у меня вон какая…

У Сеньки вся рука в цыпках, пальцы красные и под ногтями темно.

— Не знаю, — отвечает Натка, — почему она у тебя такая. — И гладит легонько Сенькину некрасивую лапу.

Дальше пошли. У Сеньки в одной руке банка, а в другой — Наткины пальчики. Держит их Натка послушно в Сенькиной руке, не вырывает.

Кончился лес, луг начался, ветер дует, выворачивает листики клевера на бархатную изнанку. Пчелы летают. И корова стоит, черная, комолая, белые пятна по бокам.

— У-у, противная! — кричит Сенька.

— У-у, противная, — повторяет Натка.

— Мых-х-х… — ответила равнодушно корова, приподняла морду, жует свою жвачку, будто не она блин оставила на дороге.

— Ну ее, неряху! — говорит Натка. — А мы птенчика вчера поймали, щегленка. Он живой был сначала, а потом Женька Потапова с ним поигралась, и умер щегленок…

— А мы вчера блиндаж выкопали, — говорит Сенька, — настоящий, с крышей. Все копали, а Вовка Кондрацкий один туда залез, в нас глиной кидался, никого не пустил.

— Задавала Кондрацкий!

— Правда, задавала, — отвечает Сенька и думает: «Молодец Натка, правильно говорит».

— Ой!

— Чего ты, Сенька?

— Пчела укусила…

— Вот какая… злая. А ты пососи руку, пройдет. Только как ее пососать, когда рука Наткины пальцы держит? Натка нечаянно крепче сжимает Сенькину .ладошку и поднимает ее. Пухнет понемногу большой палец у Сеньки.

— Что, Сень, больно?

— Пустяк, — геройски отвечает Сенька.

Миновали луг. Разметался по земле горох, перепутался, выглядывают из-под листьев лоснящиеся бока стручков.

— Сенька, ты смелый?

— Смелый, конечно.

— А что я тебе скажу — сделаешь?

— Сделаю, конечно.

— Горошку сорвешь?

— Нельзя, — вздыхает Сенька, — это будет воровство…

— Нет, Сенечка, я разве стручки прошу? Ты цветочки только сорви…

— Ладно…

Протянул руку, дернул стебель, а он весь выдернулся, с корнем.

— Правда, Сенька, ты храбрый… Это ведь ничего, что там нечаянно стручки остались. Мы ведь цветочки хотели! Мы не знали, что там и стручки есть… Давай съедим их, а?

Вот и дача показалась. За амбаром носятся малыши, вздымая черную пыль. Под ногами у них мячик, связанный из чулок. Маленький, еле видно.

Сеньке не по себе. Увидят — дразниться будут. Скажут: «Во, девчоночник идет, за ручку!» Попытался выдернуть руку, а Натка крепко держит, не замечает. Хорошо Натке, а отчего — сама не знает. Вот малыши бегают — хорошие малыши. Курица присела, под амбар голову засунула — смешная курица…

— Смотри, Сенька, курица!

— Вижу…

— Бежим, Сенька!

— Бежим…

Прямо в середку, в самую схватку врезались, в мелькание голых локтей и голых коленей. Расступились малыши, тянут к Натке чумазые руки:

— Натка, дай клубничнику!

— Дай ягоднику, Натка!

— Мне одну только!

— И мне одну!

Величаво поднимает Натка руку, зачерпывает из банки пригоршнями. Оделяет щедро всех. Довольны малыши, и ей хорошо, не жалко.

— Не жалко, Сенька, правда, не жалко? Мы еще наберем…

«Добрая Натка, — думает Сенька, — хорошая девчонка. Вовка Кондрацкий хуже…»

И вдруг… Ох, какая злая идет Вера Петровна!

— Ты где шляешься, шалопай? Трясется сердито узел на ее голове.

— Он не виноват, Вера Петровна, его пчела укусила!

— Ты не суйся. Григорьев — в изолятор!

В изоляторе нет окошек, а дверь заперта снаружи. Но все светло. Потому что между трухлявыми бревнами щели светятся. Только дверь совсем темная. Узкий лучик тянется к стене из пробоя. Пахнет гнилым деревом и дегтем. Дегтем — от аптечки, которая в углу стоит.

Отчего вдруг стало так плохо жить на белом свете? Обида, и комок застрял в горле. Ничего нельзя без спросу делать — ни в лес сходить, ни купаться. А теперь — без обеда. И есть как раз хочется. Быстро ягоды переварились. Да и не хочется ягод. Супу бы, с лапшой. Натку, наверно, тоже без обеда оставят…

Сидит Сенька в углу на своих ногах и чувствует, как ему плохо живется на свете. И палец распух, болит…

На стене пятно бледнеет, шевелится в нем что-то… О-о, здорово! Перевернутые люди ходят по стене, не люди даже, а маленькие тени людей. Интересно как! Забор видно… Много людей идет куда-то. Обедать…

И правда, звенят поблизости ложки. У соседнего амбара столовая под навесом. Эх, проползти бы незаметно и зачерпнуть из котла полную поварешку!

— Сенька, Сенька… — шепчет кто-то за стеной. — Лови…

Из щели падает на пол картофельная лепешка, вся в масле.

— Натка?

В щелку видны Наткины глаза и немножко нос.

— Плохо тебе, Сенечка?

— Ничего…

— Ты потерпи, ладно?

— Да мне что, в первый раз, что ли…

— Держи еще! Верка идет…

Убежала Натка. Сенька сидит довольный, уплетает лепешки. Жалко, что Натка не мальчишка. Из нее бы хороший друг получился. А как это я ей сказал: «Красивая ты, Натка!» Правда, красивая и хорошая.

Отодвинули засов, дверь распахнулась. Ой, сколько света, и жарко как на улице! На пороге черная Вера Петровна.

— В последний раз прощаю. Иди на кухню обедать и сразу спать!

Похлебал Сенька холодного супу, лепешки съел, а на компот еле живота хватило. Ноги решил не мыть, проскользнул в амбар, накрылся одеялом с головой. Не видно его и не слышно. Спит Сенька.

А Натка не спит. Не спится Натке. Думает про Сеньку и про все, как сегодня было. Хочется Натке рассказать кому-нибудь, какой интересный был день до обеда и как Сеньку в изолятор посадили.

— Потапова, ты спишь? Женька… Кто, по-твоему, из мальчишек самый лучший?

— Вовка Кондрацкий… а по-твоему?

— А по-моему, угадай кто?

— Тоже Вовка.

— Не Вовка, а на букву «эс». Самый лучший… не скажу кто.

Вспоминает Натка Сеньку и придумывает, как после мертвого часа выпустят Сеньку и пойдут они вместе на пруд. Он будет головастиков ловить, а она банку держать. А потом пойдут в лес, и Сенька будет учить ее лазить на деревья…

— Кто в попа-загонялу? Кто в попа-загонялу?

— Я! — кричит Сенька. — Я хочу в попа-загонялу!

Вовка Кондрацкий набирает команду. В руке он держит биту и показывает концом, кого он себе берет.

— И ты, рыжий, хочешь?

Щурит глаза насмешливо.

— Хочу…

— А с девчонками играть больше не хочешь?

Откуда он только знает?

— Я в попа-загонялу хочу.

— Нет, рыжий, иди к девчонкам.

«А что он, — думает Сенька, — это он меня на пушку берет».

— И не играл я с девчонками.

— Не играл, говоришь?

— Нет…

— А с Наткой кто за ручку ходил? А горох кто на поле рвал? Думаешь, Кондрацкий не знает? Кондрацкий все знает… Отойди, ну!

— Вовка, Вовка, возьми меня! (Эх, зря я с этой Наткой связался!) Возьми, Вовка, я больше не буду!

— Не будешь, говоришь? А докажешь?

— Докажу…

Натка стоит на крыльце и смотрит на мальчишек. Вон Вовка, а рядом Сенька. Неудобно Натке при мальчишках Сеньку звать. «Подожду, пока уйдут».

— Во-он она, твоя Натка! — говорит Кондрацкий. — Смотри, тебя ждет.

От этого ехидства внутри у Сеньки становится холодно, гусиная кожа покрывает руки.

— Ну, иди, рыжий, чего стоишь?

— Не пойду я…

— Ладно, я тебя беру…

Что это? Сжалился Вовка? Непохоже на него.

— …только с уговором, согласен?

— Согласен.

— Ты пойдешь к Натке и… что бы такое, а? Ладно, просто дерни за косичку.

— За косичку?

— Что, жалко? Не можешь? Эх ты, трус рыжий!

— И не трус я…

— Не можешь, рыжий, не можешь.

В голове у Сеньки каша: поп-загоняла, Натка, Вовка… «Вот пойду и дерну, докажу!»

А Натка видит, что Сенька к ней идет, и радуется. Хочется сказать ему что-то хорошее. Краснеет Натка, потому что видит: смотрят на нее мальчишки, а Вовка что-то говорит и кивает на нее.

— Выпустили тебя, Сенька?

— Выпустили. Обедать дали…

— А сейчас что будешь делать?

— Играть…

— А я хотела головастиков ловить. И на дерево залезть. Пойдем?

— Не, Натка…

— Ну пойдем, Сенечка!

— Нельзя, Натка!

Оглядывается Сенька, а там Вовка злорадно головой качает…

Тяжелая стала рука у Сеньки, никак не поднять.

— Натка!

— Что?

— Вот…

Дотянулся Сенька до косички, дернул слегка.

— Что ты делаешь, больно!

— Прости, Натка, я нечаянно…

— Сенька! Мы ушли!

Это Вовка кричит: «Мы ушли, рыжий! Оставайся, трус несчастный!»

Засмеялись мальчишки, побежали к воротам.

— У-у-у! — взвыл Сенька. Схватил косичку, дернул изо всех сил. — Ой, подождите, Вовка! Я уже…

Брызнули у Натки слезы. Спрыгнул Сенька с крыльца и легко-легко помчался за мальчишками.

— Сенечка, что ты…

Ничего не понимает Натка. Было солнышко, клубника. Ведь было! И горох Сенька для нее рвал. «Ты, Натка, самая красивая».

Ничего не понимает Натка, и от этого текут у нее крупные слезинки. Солоно во рту и горько.

Побежала Натка в спальню — хорошо, что нет никого, — бросилась на кровать и заплакала, и заплакала, в подушку уткнулась. Теплая подушка, мягкая. Плотная. И там, где капают горькие Наткины слезы, наволочка становится холодной и твердой.

А Сенька убежал с мальчишками далеко-далеко по дороге, к пыльным зарослям лопухов, к пустынному выгону, покрытому короткой травой…

Начало 60-х годов

ПОДОЗРЕНИЕ

С утра все ходили мрачные. Но разговаривали громко, потому что, если бы кто-нибудь увидел, что кто-то с кем-то шепчется, он мог бы подумать, что тут дело нечисто.

— Валька, после завтрака к Аннушке!

После завтрака к Аннушке? Вот это штука!

— А кого еще вызывают? — спросил я.

— Аннушка сказала — только тебя! — крикнул Шурка Озеров.

Неужели за то? Неужели на меня думают?

Я подошел к Шурке Озерову. Хотел спросить, за что меня вызывают. Но Шурка подумал, что я хочу тихо его спрашивать. Он отодвинулся и встал за кровать.

— Ну, чего ты? — спросил я.

— Не подходи! — крикнул Шурка.

— Дурак, — сказал я. — А за что вызывают, не знаешь?

— За то самое…

Все посмотрели на меня, а потом на Шурку.

— Вот эт-та да-а! — сказал Толька Яковлев совсем так, как говорит столяр дядя Вася.

Тогда я обозлился.

— Ну, чего на меня уставились?! Дурак болтает, а вы слушаете!

Шурка смолчал. И все перестали на меня смотреть, потому что я крикнул. Если бы я не крикнул, на меня бы неизвестно что подумали.

Мы пошли завтракать. Петр Михайлович, как обычно, проверял перед столовой руки. Только он на этот раз заглядывал в глаза всем подряд.

И все смотрели ему в глаза, потому что Петр Михайлович считал, что честный человек всегда будет прямо смотреть в глаза.

Когда очередь дошла до меня, я подумал, что тоже посмотрю ему в глаза.

Петр Михайлович взял мою руку в свою и засучил мне немного рукав. Ладошки у нас были всегда более или менее чистые, а вот дальше могло быть чуть грязнее. Но на этот раз руки у меня были чистые до локтя. Я вымыл их еще с вечера, когда испачкался в чернилах. Мы разливали чернила в непроливашки, вот я и испачкался.

Петр Михайлович задержал мою руку. Я забыл, что надо смотреть ему в глаза, и посмотрел, где он у меня на руке грязь увидел.

Грязи нигде не было. Петр Михайлович легонько толкнул меня в спину, как он всегда делал, если все было в порядке.

Когда мы уселись за стол, пришла Анна Семеновна. В этом тоже не было ничего необычного. Она любила смотреть, как мы едим. Особенно ей нравилось поймать кого-нибудь, кто прячет в карман хлеб. Она заставляла тогда есть хлеб от завтрака на обеде, а от обеда — на ужине. Ну, а от ужина хлеб уже не полагался. Если человек не съедает того, что ему дают, значит он не хочет. Это всем понятно.

Анна Семеновна ходила взад и вперед по столовой и хрустела пальцами. Было слышно, как она хрустит пальцами, потому что все перестали есть и смотрели потихоньку, как она переживает. А переживала она здорово. Я подумал, что так можно все пальцы переломать.

Потом она резко повернулась на каблуках и вышла из столовой.

После завтрака наша группа была у столярки. Копали ямы для столов. Любовь Марковна была там же. Я подошел и сказал:

— Любовь Марковна, дайте мне лопату.

Я думал, она будет ругаться, что я опоздал, но она сказала:

— У Анны Семеновны был?

— Нет еще. А что?

— Ничего, — сказала Любовь Марковна. — Тогда копай.

Я подумал, что пронесло. Стал копать. И увидел, что нет Шурки Озерова и Тольки Яковлева.

Соседнюю яму копал Вовка Кондрацкий. Я подошел к нему и спросил:

— Где Шурка? Где Толька?

— Громче спрашивай! — крикнул Вовка.

И я понял, что еще не пронесло, что с «тем самым» еще ничего не выяснили.

Смотрю — Шурка Озеров идет.

— Валька, к Анне Семеновне!

Анна Семеновна ходила взад и вперед по кабинету. Она до сих пор не перестала переживать. Пальцы так и хрустели. Она подошла ко мне и взяла за плечи.

— Смотри мне в глаза! — сказала она.

Я стал смотреть. Глаза у Анны Семеновны были коричневые, с желтыми прожилками, белки сплошь в красных веточках, даже страшно стало.

Анна Семеновна тоже стала смотреть. Она наклоняла голову направо и налево, отодвигалась и приближалась. Что она только разглядывала, до сих пор не пойму!

— Ты знаешь, Мартынов, — сказала она, — случилась крупная неприятность.

— Какая? — спросил я, глядя ей в глаза.

— Ты не знаешь, какая?

— Нет, — сказал я.

— А почему ты покраснел?

— А не покраснел, — сказал я.

— Ну, как же не покраснел! Вон щеки какие красные!

— Они у меня всегда такие.

— И лоб всегда такой?

— И лоб такой… Анна Семеновна, можно мигнуть?

— Мигни, пожалуйста, — сказала она.

Я мигнул. У меня уже глаза устали смотреть на Анну Семеновну.

— Ну, так не знаешь?

— Нет…

— Тогда я тебе скажу.

Она подошла к открытому шкафу, где лежали тетради.

— Ты ведь знаешь этот шкаф? — спросила она.

— Знаю, — сказал я.

— Ты его не открывал случайно?

— Я не случайно, — сказал я.

— Так, значит, нарочно?

— Ну да…

— А что тебе в нем понадобилось?

— Мне ничего не понадобилось, — сказал я. — Я непроливашки туда ставил. Вот эти.

— А потом? — спросила Анна Семеновна.

— А потом я закрыл и ушел. Вы же здесь были, Анна Семеновна, когда я уходил.

— Это верно. — Анна Семеновна замолчала.

Я смотрел на нее, а на шкаф не смотрел. Подумает еще что-нибудь.

— А что на той полке лежало, ты не помнишь?

— Помню, — сказал я. — Там лежали тетради.

— И…

— Что — «и»?

— И что еще?

— И эти, как их…

— А почему ты покраснел?

— Да не покраснел я, Анна Семеновна!

— Как же не покраснел! Ты и в тот раз покраснел. И теперь снова.

— Ну и что, что покраснел? — сказал я. — Там лежали еще резинки и карандаши. А больше я ничего не знаю.

— Правильно, — сказала Анна Семеновна. — А теперь смотри мне в глаза и говори, откуда ты знаешь, что там лежали резинки и карандаши.

Вот когда она меня поймала! Мне не полагалось знать, что лежало в коробках на той полке. Но я знал, потому что, когда ставил непроливашки, открыл коробки и посмотрел, что там лежит. Нельзя было удержаться!

— Я не брал, Анна Семеновна! Я только посмотрел, — сказал я.

— А я и не думаю, что ты брал, — сказала Анна Семеновна. — Ты ведь честный мальчик и никогда не станешь брать без спросу.

— Ну, конечно.

Я и не думал, что так легко отделаюсь.

— Смотри мне в глаза, — сказала Анна Семеновна и снова взяла меня за плечи. — Ты честный мальчик, и сейчас мне все-все расскажешь по порядку. Я отпущу тебя, и мы больше никогда не будем об этом вспоминать. Только говори правду.

И она опять стала меня разглядывать. Я молчал, потому что не знал, какую еще правду ей от меня надо.

— Ну, что же?

— Я не об этом, — сказала Анна Семеновна. — Мы уже договорились, что ты не брал. Все будут знать, что ты не брал, а мне ты расскажешь все, как было.

Вот привязалась! Скажи ей да скажи! Выдумывать я буду, что ли?

— Ну, хочешь, я помогу тебе? Была ночь… Ведь правда?

— Ну, была, — сказал я.

— И ты спал.

— Ну, спал…

— Потом ты проснулся… ночью.

— Правильно, проснулся…

Откуда она только узнала, что я ночью просыпался? И наябедничать никто не мог, потому что я не вставал. Полежал тихо и снова заснул.

— Ну, рассказывай дальше!

— А потом я снова заснул.

— Это я знаю, — сказала Анна Семеновна. — Потом ты заснул и спал до утра. Я не знаю только, что ты делал, когда проснулся.

— Я полежал немножко…

— И…

— И заснул.

— Да нет, — раздраженно сказала Анна Семеновна, — ты не то говоришь. Это мы всем остальным расскажем. А мне ты по-другому, по-настоящему расскажи!

— Да это и есть по-настоящему, — сказал я. — Я заснул и проснулся утром, Анна Семеновна, честное слово!

— А почему ты покраснел?

— Не знаю.

— Встань туда, — Анна Семеновна показала рукой на шкаф. — Повернись лицом к шкафу! Так… А теперь слушай. Я расскажу тебе то, чего ты не хочешь рассказать сам.

Я стал смотреть на пустую полку, а она стала рассказывать:

— Ты проснулся ночью и увидел, что все спят. Тогда ты тихонько слез с кровати и надел туфли…

Она замолчала. Она хотела посмотреть, как я к этому отнесусь. Но я никак не отнесся. Пусть выдумывает дальше! А там видно будет.

— Надел туфли, — повторила она. — Те самые, которые сейчас на тебе. У них очень заметный след, правда?

— Правда, — сказал я. На подошвах моих туфель были рубчики.

— Потом ты тихо вышел из спальни и тихо пошел по коридору… Ты дошел до уборной. Правильно я говорю?

— Не ходил я в уборную! — крикнул я.

— Разве я сказала, что ты ходил в уборную? Я сказала: «Дошел до уборной». Потом ты увидел Сонечку…

— Да не видел я никакой Сонечки!

— Ну как же не видел, раз она тебя видела?

— Эта дура ничего не видела! Она выдумала!

— Нехорошо, Валя, называть Сонечку дурой, — мягко сказала Анна Семеновна. — Ты же знаешь, что она инвалид. Она же не виновата в этом.

— Инвалид… Болтает сама не знает что своим язычиной!

— Да, — сказала Анна Семеновна, — у Сонечки парализован язык, а если ты будешь таким злым, и у тебя парализует… Но не это главное. Она тебя видела, и ты ее увидел. Тогда ты зашел в уборную…

— Да не ходил же я!

— Постой, — сказала Анна Семеновна. — Ты не хотел сам рассказывать, так слушай. Потом ты тихонько вышел из уборной и увидел, что Сонечка уснула. Ты открыл окно в коридоре! — сказала она вдруг, повышая голос. — Ты вылез из окна и пошел вдоль барака!

Я представил себе, как я вылезаю из окна темной ночью и иду вдоль барака, спотыкаясь и скользя по мокрой глине. Мне стало холодно и страшно. По спине побежали мурашки.

— Ты смелый мальчик, — сказала Анна Семеновна. — Никто из ребят не решился бы выходить на улицу в такую темную, дождливую ночь. Но ты шел!

— Честное слово, я бы тоже побоялся.

— Разве ты не смелый? — спросила Анна Семеновна.

— Не знаю, — сказал я.

— Нет, ты — все-таки смелый. Выйти на улицу ночью — еще куда ни шло, но ты добрался до окна кабинета и открыл его. Как это ты сделал, сама не пойму! Снаружи открыть окно и ничего не сломать, причем в темноте. Ну и ловкий же ты!

— А чего здесь сложного! — сказал я. — Это все умеют.

— Вот интересно! — сказала Анна Семеновна. — Ну-ка, покажи! Хотя нет, постой, лучше расскажи.

— Я бы рассказал, — сказал я, — но это не я придумал.

Я не знал, как выпутаться. Сболтнул сдуру, что умею форточку открывать, а теперь она узнает, и нельзя будет по вечерам удирать в городской сад.

— Это неважно, что не ты, — сказала Анна Семеновна. — Ты не бойся: все останется между нами.

— Давайте, я лучше покажу, — сказал я.

— Нет, нет, — сказала она. — Расскажи лучше, что было дальше.

— А что было дальше?

— Ну, ну, после того, как ты открыл форточку.

— Так я же вообще умею, я в тот раз не открывал…

— Ты открыл окно?

— Нет, окно я не умею.

— Если не окно, так форточку. Это не так важно, — сказала Анна Семеновна. — Мы остановились на том, как ты пролез в форточку и подошел туда, где ты сейчас стоишь. Шкаф был закрыт на замок…

— Не был он закрыт на замок, Анна Семеновна! Когда я уходил, не было замка!

— Ну, вот, видишь, ты почти все и рассказал!

— Вечером не было замка.

— Ах, вечером, — сказала Анна Семеновна. — А почему ты покраснел?

— Анна Семеновна, — сказал я, — честное-пречестное слово, ничего такого не было! Не брал я тетрадей, не брал карандашей!

— А резинки? — спросила Анна Семеновна. — Может быть, все остальное взял кто-нибудь другой?

— Конечно, кто-нибудь другой, — сказал я.

— А ты — только резинки…

— Не брал я резинок, Анна Семеновна! Вы же знаете, я никогда ничего не брал. Меня же никогда не ловили на таком…

— По-твоему, не пойманный — не вор? — спросила Анна Семеновна.

— Не знаю, — сказал я. — Только я не вор, и зря вы на меня говорите…

Анна Семеновна встала и взяла меня за плечи. Она подвела меня к окну и сказала:

— Я знаю, что ты мальчик честный и не вор, но один раз тебя, как говорится, лукавый попутал. Я понимаю, тебе очень хочется, чтобы этого не было. Ты очень жалеешь, что это случилось, и никогда больше не будешь ничего брать…

— Анна Семеновна! — сказал я. — Никакой меня лукавый не путал, не знаю я, чего вам от меня надо, не хочу больше здесь стоять.

— А это чей след? Разве не лукавого? — торжествующе спросила Анна Семеновна.

На желтой глине у самого окна был отчетливый след от туфли. Бороздки в нем были точно такие, как рубчики на моей туфле.

— Узнаешь? — спросила Анна Семеновна.

— Так ведь у всех такие туфли, не у меня только, — сказал я.

— Но ведь размер твой! Хочешь, сходим померяем?

— Нет, — сказал я и топнул ногой. — Нет, это неправда. Это не мой след. Не брал я тетрадей, не брал карандашей, не брал резинок. — И я еще раз топнул ногой.

— Не топай ногой, Валя, — подозрительно ласково сказала Анна Семеновна. — Не ты, так не ты. Иди гуляй. Я никому не скажу о том, что здесь было. Я думала, у тебя хватит мужества признаться. А ты разнервничался, как девчонка. Иди! Я заплачу за тетради из своего кармана. Не думай, что он такой у меня большой. Просто я не хочу, чтобы ребята к началу учебного года остались без тетрадей. И пусть то, что лежит на твоей совести, будет тебя вечно мучить. Ты свободен, иди!

Я вышел из кабинета злой. Ведь было же совершенно ясно, что это не я. Я походил по коридору и придумал, что делать. Меня мучило что-то. Не совесть, а что-то другое. Я подумал, что, если сделаю то, что решил, это не будет меня мучить.

Я вернулся к кабинету и постучал.

— Войди, — сказала равнодушным голосом Анна Семеновна.

Она будто знала, что я вернусь.

— Анна Семеновна, — спросил я, — а какие там тетради были? В клеточку или в линеечку?

— Пятьдесят в клеточку и пятьдесят в линеечку, — сказала она как-то нехотя, не поднимая головы от бумаг.

Я не знаю, что она подумала насчет моего вопроса, но почему-то ответила.

— А карандашей была одна коробка?

— Одна, — сказала Анна Семеновна.

— А резинок?

— Тоже одна.

— Ладно, — сказал я. — Спасибо, Анна Семеновна. — Мне хотелось сказать ей, что я принесу все это, но я подумал, что лучше потом. Пусть-ка она удивится! И пусть на меня не думает.

Деньги у меня были. Я их заработал, когда был книгоношей в библиотеке до отъезда на дачу. Побежал в магазин.

— Дайте сто тетрадей, и коробку карандашей, и коробку резинок! — сказал я.

— Сколько, сколько? — спросила продавщица. Я повторил.

— Поди-ка сюда! — сказала продавщица.

Она протянула руку и дотронулась до моего лба.

— Холодный, — сказала она удивленно.

— А что? — спросил я.

— Я думала, у тебя температура.

— А разве нельзя? — спросил я.

— Да у тебя и денег-то столько нет, — сказала продавщица.

— А сколько надо?

Она посчитала на счетах и сказала:

— Тридцать шесть восемьдесят!

— Ого! А откуда вы знаете, что у меня нет?

Я сказал это, чтобы выиграть время. Надо было быстро решать, что делать. Денег не хватало. У меня было ровно тридцать. Я стал вспоминать, как поступили два мальчика из Одессы, у которых не хватало денег на электрическую машину. Они, кажется, купили что-то другое. Мне же нельзя было покупать другое.

Продавщица сказала:

— Ты же еще не работаешь.

— Откуда вы знаете? — Я показал ей свои деньги в кулаке.

— Да я все равно столько тетрадей тебе не дам, — сказала продавщица. — На что тебе столько?

— Как на что? Писать!

— Иди домой, — сказала продавщица. — Нечего тут торчать. Можно пять штук…

— А наши ребята на чем будут писать? — спросил я.

— Какие — ваши?

И я понял, что мне повезло.

— Наши, детдомовские, — сказал я.

— С этого бы и начинал.

Продавщица провела меня за прилавок. Стала выписывать счет. Я сказал, чтобы всего было на тридцать рублей. Черт с ним! Накоплю еще и куплю остальные. Она отсчитала мне пятьдесят тетрадей в клеточку и четырнадцать в линеечку. И дала коробку карандашей и коробку чернильных резинок.

— Иди теперь, — сказала она и отвернулась.

И напрасно отвернулась, потому что я схватил полную пачку тетрадей в линеечку и бросил на пол неполную. Сам не знаю, как это у меня вышло.

— Что ты там на пол бросаешь? — спросила продавщица.

Я стал удивительно спокоен и ловок. Я сказал:

— Так, это тетради.

— Ну, беги, — сказала продавщица.

И я побежал. Да еще как!

Я понял, что за мной не гонятся, только когда прибежал к бараку. Я снял курточку, накрыл ею свою ношу и вбежал в коридор. Расталкивая встречных, я влетел без стука в кабинет и положил тетради и коробки Анне Семеновне на стол.

Анна Семеновна встала из-за стола и посмотрела на меня восхищенно.

— Я не ошиблась в тебе, — сказала она. — Молодец! — И поцеловала меня в лоб.

Это показалось мне странным.

— И все остается между нами, — сказала она. — Я верила в тебя!

Что там остается между нами? Что я свои деньги истратил? Вот новость! Я, конечно, не сказал ей, что на свои купил. Я даже счет по дороге порвал и выбросил. Но она-то откуда об этом знает?

— И не думайте на меня всякое разное, — сказал я с упреком.

— Ну, конечно, нет! — сказала она нежным голосом, и я понял, что она ничего не заметила.

— Валька признался! — услышал я писк какой-то девчонки, которая подло подслушивала у двери.

И по всем спальням зажужжало:

— Валька признался! Валька признался!

И сразу стало тихо, потому что все поняли, что бояться нечего.

Ко мне подошел Шурка Озеров, а за ним Толька Яковлев.

— Дурак, что признался, — сказал Шурка Озеров тихо. — Мы с Толькой не признались.

— А я и не признавался. Я на свои купил.

— Ну и дурак! — сказал Толька.

— Она к нам и так и этак приставала, — сказал Шурка.

— «Это, — говорит, — твой след на глине…»

— «Ты, — говорит, — ночью ходил…»

— «Тебя, — говорит, — Сонечка видела…»

— А ты не краснел? — спросил я Тольку.

— Нет, — сказал он.

— А ты? — спросил я Шурку.

— И я нет, — сказал Шурка.

— А я краснел, — сказал я.

— Ну и дурак, — сказал Шурка.

1959