Николай Болдырев — «Учился видеть наш мир «в ангеле»….

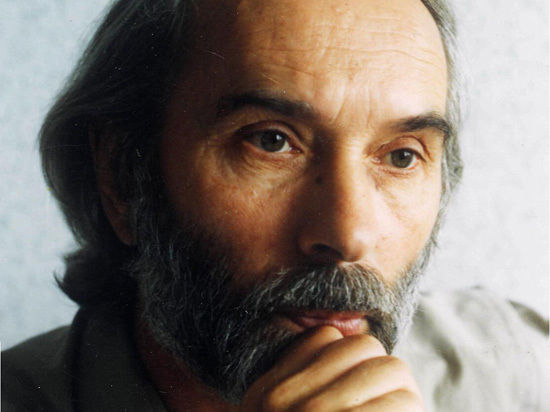

Николай Болдырев

Философ, поэт, переводчик,

автор более десятка книг, в том числе четырех поэтических,

последняя из которых: «Вотчина. Стихотворения. Переводы: Рильке, Тракль, Целан.

Южно-Уральское книжное изд-во, 2007».

Среди других его книг наиболее известны:

«Пушкин и джаз», «Семя Озириса, или Василий Розанов как последний ветхозаветный пророк»,

«Антология дзэн», «Сталкер, или Труды и дни Андрея Тарковского»,

«Жертвоприношение Андрея Тарковского».

Лауреат премии «СЛОН»

Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России.

Авторский сайт: dzen-seversky

Стихи в ФИНБАНЕ

Известный эссеист и переводчик в поисках альтернативных способов познания себя и мира.

Беседовал Дмитрий Бавильский

«В провинции, в городе, заурядном до предельности, твоя жизнь предстает вне иллюзий значимости, которые дают столичные мегаполисы. В Москве или в Нью-Йорке всякий, извините, клоп наливается чувством значительности и значимости…»

Одна из Бажовских премий этого года вручена в конце января Николаю Болдыреву, челябинскому эссеисту и переводчику за перевод и издание малого собрания сочинений Райнера Марии Рильке.

Для Южного Урала Болдырев – величина, без преувеличения, принципиально важная. Именно он закладывал здесь традиции чтения и интерпретации, ну, скажем, Кьеркегора и Розанова, создавал первые литературные, культурологические журналы и альманахи («Шанс», «Остров»), стоял у истоков обновлённой и расширенной «Уральской нови», создавал издательство «Урал», прославившееся первым в стране переизданием Павленковской библиотеки и серией «биографических ландшафтов».

Эта важная, кропотливая работа несуетного «культурного героя» заметна и важна, прежде всего, для Челябинска и его окрестностей, за пределами которого Болдырев известен, прежде всего, своими книгами о фильмах Андрея Тарковского, нашумевшим в своё время эссе «Пушкин и джаз», ну, и, разумеется, многочисленными переводами. В том числе и из Рильке.

Однако, прежде чем перейти к вопросам о метафизической поэзии, мне захотелось задать знатному земляку несколько вопросов об особенностях жизни интеллектуала в провинции. И Николай Фёдорович, чьё мышление нестандартно и парадоксально, меня не разочаровал. В первую очередь, Болдырев отказался называть себя «интеллектуалом». Почему?

.

БЕСЕДА

– Помимо переводов Рильке, за свою жизнь вы еще много чем занимались. Что из того, что вы делали, вам особенно дорого?

– За мою жизнь? Да, не слабый вопросец! Главным делом была попытка (непрекращающаяся) осознать себя, осуществить самоосознание.

Медленное выползание из-под колпака готового мироописания, в котором нас поселили и заперли. И то, что это описание непрерывно раскрашивается новыми красками, модернизируется – на то и существуют так называемые интеллектуалы, а также вполне сатанические технологии инноваций – лишь усугубляет мощь этого колпака.

И когда я в 37 лет снова начал (после двадцатилетнего перерыва) писать стихи, то это было одно из движений в этом направлении выползания. Потому что языковые клише, больно бьющие по твоему самолюбию, показывают тебе, где ты с родом, а где ты безроден.

Твоя внеродовая, безродная сущность – беспомощна, претенциозна, подобна паяцу, кривляющемуся и ищущему аплодисментов за свою мнимую оригинальность.

В то же время есть то, что никаким словом не только не объемлется, но даже и не затрагивается. И оно есть наше сущностное. Занятия поэзией были попыткой возвращения к наблюдению за своим сознанием, попыткой проникнуть в зону, которую мы инерционно называем зоной безмолвия, откуда к нам натекает сам фермент сознания. Даже не ума, а, скажем так, сверх-ума и стоящего за ним Ничто.

Были важны опыты преодоления своей природной ограниченности, например преодоления ужаса перед общением как заведомой невозможностью или профанацией. Как следствие – опыт трехлетнего руководства литературно-философским кружком для тех, кому от 16 до 26.

Что касается занятий “текстами”, то мне дорого время, когда я вслушивался в ритмы души Василия Розанова, когда писал о нем книгу. Ибо я нашел в нем русский инвариант дзэна, столь близкого мне отродясь.

Дорого время сбора материала и написания двух с половиной книг об Андрее Тарковском. В этих действиях расширяешь себя, свое латентное (существующее, но удаленное от твоего дневного сознания) душевно-ментальное пространство.

Я ведь вовсе не собирался писать биографию Тарковского и расшифровывать его фильмы. Мне достаточно было поверхностного зрительского наслаждения. Но меня попросили написать книгу.

И вот в процессе я обнаружил, что за весьма скромным визуальным содержанием его картин (я вообще-то не фанат кино, не более десятка кинорежиссеров, на мой взгляд, заслуживают подробного внимания) присутствуют громадные смысловые и метафизические пласты, о которых сам Тарковский может быть и не догадывался.

Мы ведь не догадываемся о гигантских смыслах и содержательных, экологически безупречных безднах, которые стоят за иными знаками и вещами, которыми мы автоматически пользуемся.

Ну, мало ли что мне дорого. (Опасный вы задали вопросец!) Сорок лет я неспешно вслушиваюсь и всматриваюсь в чань (не каждодневно, конечно), и это доставляет мне наслаждение, словам недоступное. (Отражение, по скользящей касательной, этих занятий – моя «Антология дзэн» 2004 года или книга «Великий и загадочный И-цзин»).

Дорога моя последняя, не очень ровная по составу эссеистическая книга «Лес Фонтенбло», которую не заметил, кажется, ни один профессиональный критик, но которую читают и перечитывают десяток-другой знакомых мне наивно-вдумчивых людей. Дорога последняя книга стихотворений «Мост», где я выступил с весьма наивным по форме поэтическим манифестом, который, конечно, следовало бы изготовлять с помощью тонкого столярного инструментария, а не топора, однако для меня это был спонтанный внутрикнижный жест, и писать “вдумчиво-сбалансированный” манифест я бы просто не стал: не для кого. Как “реплика с места” манифест уместен в своих возвратах к “банальностям классической эпохи”.

Но в качестве серьезного разговора нужна книга о кошмаре диктатуры эстетики в сегодняшних умах, а вот для нее нужны другие основания, нужно вбивать глубокие сваи.

-Я-то, Николай Фёдорович, имел ввиду несколько иное: литературно-общественное пространство, которое сделало вас известным человеком. Литературная газета и философско-публицистические журналы, альманахи, издательство… Можно было бы сказать – то, за что вы деньги получали, хотя, понимаю, что деньги в этой деятельности не главное. Куда существеннее, что при демонстративной отстранённости, вы стали одной из ключевых фигур городской литературной жизни. Не жалеете о потраченных усилиях?

– Видите ли, при моей природной склонности к отшельничеству мне следовало либо в самом начале пути решительнейше отдаться этой страсти, либо все же искать компромиссных форм “социализации”, что, безусловно, чревато внутренним конфликтом, самонедовольством.

Я избрал второй путь. Насчет усилий. Конечно, по глупости я слишком часто “отапливал улицу”, однако никто не знает, каков наш истинный долг перед людьми, перед пространством, перед растительно-животным царством, даже перед вещами. Что-то из сделанного и должно оставаться “глупым и бессмысленным”. Особенно когда ты оказываешься нужен конкретным людям или конкретным ситуациям.

Разумеется, мое пребывание в Челябинске едва ли было и является для меня эффективным и в плане личностно-самостном, и в плане эстетическом, и в плане человечески-познавательном, и тем более в плане так называемого самоутверждения.

И все же в этом “застревании” есть некий скрытый смысл, побуждающий меня смотреть дальше и глубже измерений успеха, социально-престижной эффективности и “обзора пространства с высот”.

Если уж сказать правду, то эти измерения никогда не имели для меня значимости. Всё это не из моего словаря. Одновременно я не принадлежу к людям, которые на вопрос: как бы вы прожили жизнь, если бы вам дали возможность прожить ее заново, — отвечают: прожил бы точно так же. Нет, я бы переиграл жизнь совершенно, пошел бы совершенно иными путями и методами.

— А в чём этот скрытый смысл заключается?

– Видите ли, эффективность (бог нашего времени) отнюдь не самое главное в этой скоротечной жизни. Произвести эффект? На кого? На толпу сбитых с толку людей? Обработанных пропагандой так, что они поверили, будто зарабатывание больших денег (либо известность) плюс заглот туристических впечатлений (встречи со знаменитостями – тот же туризм) есть замещение ответа на взор Творца, направленный прямо в тебя.

Ну, хорошо – произвести впечатление на гуманитарную элиту? Но если она есть некая совокупность, некое коллективное тело, то тогда она тоже толпа. Значимость имеет лишь единица, лишь человек одинокий.

Есть религиозная (внеконфессиональная) составляющая нашей судьбы, которая требует всей полноты внимания, и она-то бесконечно важнее всех успехов “в обществе” и всех самоутверждений в нем. Именно здесь проходит подлинная линия “соревновательности”, если бы таковая могла здесь иметь место. Но вот здесь-то самые успешные на торжищах почти всегда оказываются приготовишками из нулевого класса.

В провинции, в городе, заурядном до какой-то предельности, твоя жизнь предстает тебе вне тех иллюзий значимости, которую дают столичные мегаполисы с их так называемой энергетикой.

В Москве или в Нью-Йорке всякий, извините, клоп наливается чувством своей значительности и значимости, ибо интеллектуальный напор гигантского цивилизационного монстра буквально проникает в мозг и нервы людей, и человек самоощущает себя уже частью этого “шикарного” тела-мозга.

В нейтральном сером городке легче понимать, кто есть кто и что есть именно ты и где начинается подключка к силовым полям тотального иллюзионизма, съевшего бытийное начало в человеке.

– Разве дело в месте? Вполне возможно, что «большие города» давят на человека и на его творческие способности, а провинция предоставляет такому человеку практически неограниченную возможность дрейфовать по руслу собственной синдроматики. Разве в «сером городке» невозможно устраивать театр для одного себя и смотреть на себя как бы со стороны?

– а кто же говорит, что дело в месте. Я как раз и не пытался бежать куда-то в поисках чего-то, отказавшись в разные времена от предложений переселиться: и в стольный град, и за кордон. Как раз понимая, что топос каждый раз слишком радикален. Он требует предательств.

“Неограниченную возможность дрейфовать” не предоставляет ничто. Везде обуживает материя и ментальные клише. Что такое “русло собственной синдроматики” я не знаю.

Просто в провинции, а тем более в селе человеку легче быть естественным, не изображая погоню за успехом, на что программирует мегаполис. Кто больше деградирует – спивающийся бомж или респектабельный придурок, успешно гоняющийся за миллионами, — еще большой вопрос.

“Устроить театр для одного себя” невозможно: нельзя быть на сцене и одновременно в зрительном зале. Даже Киркегору это не удавалось и не удалось.

«Серый городок» есть показатель его нейтральности и исключенности из неомифов, то есть из пространства готовых поэтизмов. В “сером городке” человеку не дана халява кайфовать на том, чего ты не заработал и к чему не причастен ни с какого боку.

(Пример гигантски богатой мифами Европы, населенной рационалистами, утратившими дух, — вполне достаточен). “Серый городок” честен и показывает тебе твой лик (или рожу), каков он (лик) есть в личной заслуге. Сотвори свой собственный миф! Вот в чем задача. Не упусти миф своей жизни!! Твой скрыто-латентный личный миф, который ты обязан возродить вопреки всеобщей диктатуре эстетизма.

Надо понимать, о чем мы говорим. Если об “успешности”, о самоутверждении, об удовольствии общения с себе подобными, о рынке сбыта своих способностей и о рынке чужого товара, тогда мы говорим о теле. И это один разговор.

Если же мы говорим о душе (а я думаю, стоит говорить только об этом), то это разговор совсем другой. Для души, я полагаю, лучше там, где ты более являешься одиночкой, менее спрятан и укрыт в толпе – не только от Творца, но и от самого себя.

Говоря попросту, в мегаполисе человек идеально укрыт от Бога. В этом их, мегаполисов, собственно, главный смысл. Общеизвестно, что так называемые интеллектуалы и художники всех мастей всегда и неотвратимо устремлялись в громадные культур-скопища типа Парижа или Нью-Йорка. Да, на ярмарку эстетики.

И точно так же неотвратимо всякий человек, почувствовавший отвращение к диктату эстетики и пробуждение души, бежал из мегаполисов.

Если не физически, то мировоззренчески.

Вплоть до того, что религиозно одаренный человек, рожденный в центре села, неотвратимо переселялся на его окраину, а то и дальше. Немыслимо себе представить истинного (а не ярмарочного) даоса, устремленного в центр поселения, а не в уединенную хижину, как это сделал в свое время Торо.

Я бы сказал так: эстетика сгущает людей, завлекает их в скопища. Этика разреживает людей, сохраняя чувство дистанции, чувство почвенно-пространственного достоинства.

Религиозный инстинкт побуждает человека к одиночеству/отшельничеству. Сегодня цивилизация гибнет в том числе и от чудовищного перепроизводства товарной красоты всех видов и подвидов. У западного человечества очевидный в этом смысле сдвиг по фазе.

– Ну, да, Кьеркегор показал, что эстетический уровень восприятия – гораздо ниже этического и, тем более, религиозного. Однако, уже Бродский убедил всех, что этично всё то, что эстетично. То есть, красиво. Возможность Верить дана не каждому, это особый талант, поэтому нет ничего дурного в нахождении и предъявлении красоты. Тем более, в перекошенном и совершенно лишённом гармонии мире. Не очень понимаю, чем вас так пугает диктат эстетики?

– Тем и пугает, что это диктат. Да и позвольте не поверить, что не понимаете. Разве вам не приходится задумываться о той же надвигающейся “антропологической катастрофе”, о которой не задумывался только ленивый. А одна из причин катастрофы – как раз диктат эстетики, то есть бешеная и всеобще-массовая эксплуатация чувственно-природных ресурсов: как во внешнем, так и во внутреннем хозяйстве. Человек сам себя съел в качестве материально-плотского существа, это же очевидно.

А Киркегор-то как раз и показал, что современные люди, живущие в чувственно-эстетической фазе (а это и тогда, и сегодня – подавляющее большинство), то есть беззаботно проживающие свои природные таланты, живут в отчаянии. Сами, конечно, об этом не подозревая. Спроси их, они будут смеяться, отрицая.

Но глубочайшая внутренняя растерянность современного человека вовсе не тем объясняется, что он катастрофу цивилизации чувствует, а тем, что он чует своим спинным мозгом свою отрезанность от Целого, от вечного, назовите это Богом, Центром или главным дирижером Оркестра, неважно.

Он своим спинным мозгом, остатками своей интуиции чувствует себя фитюлькой, никому не нужной пыльцой, ибо живет минутой, впечатлениями и удовольствиями минуты. Он, если хотите, предает то вечное существо в себе, которое и должно быть предметом его истинной работы и заботы. А он превращает свою жизнь в веселенький балаган, в пустяшную прогулку-пикничок, в изящную развлекаловку.

Бродский своим афоризмом (кстати, отнюдь не оригинальным) как раз и захотел угодить этому человечку, предавшему вечное существо в себе, ибо сам был таким вот растерянным фиксатором минуты, эстетом-фланёром.

И что ему еще оставалось кроме как важно надуться и сообщить, что такой вот сиюминутный эстетический импрессионизм и есть наиважнейшее дело на Земле.

Поэты превратились в вечных подростков, не продвигаясь по стадиям жизни, вечно топчась на одном месте в роли танцоров и жонглеров. Вся недюжинная энергия, данная им от Бога главным образом на постижение этической и сокровенной (духовной) красоты, бросается ими в топку красоты эстетической.

Вот отчего столь блистательные внешние фейерверки, являющиеся знаками предательства.

– Диктат, примат… Все это слова, слова, слова. Человек бы сам себя съел по любому. Кажется, только в этом случае сослагательное наклонение лишено спекулятивности. Антропологическая катастрофа, о которой мы говорим с вами за кадром, становится возможной оттого, что красота не спасла мир. Впрочем, и это тоже схоластика. Как-то я спросил вас о том как интеллектуалу следует выживать в глухой провинции и вы резко опротестовали статус «интеллектуала». Почему?

– товарная красота, которую поставляют миру, начиная с эпохи Возрождения, художники и культуртрегеры, не только не могла спасти мир, но могла его лишь утопить в эксгибиционизме торгашеского толка. Есть бытийная красота, доступ к которой ныне имеют, увы, лишь единицы избранных.

Есть дхармическое благо, служение которому только и спасает. Но не мир, конечно, но отдельного человека, который, собственно, и есть мир. И иного ему не будет. Каждый шьет себе свой мир, по мерке своих заслуг. А разглагольствует при этом о мире вообще, о мире всеобщем, словно таковой существует.

Теперь к прямому вопросу. Когда я писал книгу об Андрее Тарковском, то обнаружил, что великий режиссер, на голову начитаннее и образованнее своего московского окружения, почти свирепо не переносил интеллектуалов, а в дневниках писал, что именно они погубили культуру, изведя ее в протезную цивилизацию. И он прав: интеллектуалы – это люди, обожествляющие остроумие, интеллект, рацио, мозг, эту машину изобретательности, соблазнившую человечество на путь машинно-холодной разборки (“деконструкции”) универсума и бытия.

Большинство современных людей западной Ойкумены, зачастую совершенно невежественных, являются интеллектуалами наравне с высоколобыми учеными, поскольку и те, и другие служат богу-машине.

Они разорвали изначальную магически-хтоническую связь с почвенным бытийным огнем Земли, с “путем сердца” – как говаривал великий индеец Хуан Матус.

Книги люди читают по-разному. Интеллектуалы – так, люди органически-природного склада – этак, мистики – по-своему, интуитивисты-пневматики – по-четвертому.

Интеллектуалам важны знания, информация, информированность, комбинаторика, у них зуд любопытства, их эрос всегда вторичен, он направлен на то, чтобы залезть, заглянуть в чужое, в еще одно “новенькое”. Они коллекционеры. Им недостаточно “родного”. Поэтому у них никогда его, по существу, и нет. Они любят машину во всех ее видах, ибо служат машинному богу, который алчен до новых сведений и фактов.

Пневматики, к которым принадлежал Тарковский, равно и Рильке, любят землю, растительное царство – то есть то реальное прибежище духа, которое дано нам для любовного союза. Они инстинктивно экологичны, бережны в прикосновениях к миру.

Интеллектуализм и эстетизм есть выражение одного начала. Беспримерное торгашество нашей эпохи пришло как раз из этого союза.

Огрубляя и выражаясь высоким штилем, я бы сказал, что у нас есть два варианта служения – либо интеллекту (и товарной красоте как его детищу), либо сердцу-духу (и соответственно, бытийно-сокровенной красоте). Как писали раньше в учебниках: устремляться либо к знаниям, либо к знанию (Софии).

Третьего не дано.

– В чём заключается разница между интеллектуалом, сочиняющим книгу о Тарковском и «служителем духа», сочиняющем книгу о том же самом?

– Начнем с того, что интеллектуал (он же эстетик) ничего не поймет в кинематографе Тарковского кроме того, что будет отмечать “замечательную пластику” его картин.

Когда пройдет первый флёр загадочности, он скажет, что фильмы Тарковского с течением времени поглупели. Он будет искать интеллектуальных в них смыслов и не обнаружит их, всё для него сведется к банальностям, к общим формулам, которые когда-то, скажет он, еще работали, но сегодня…

Ведь интеллектуалу требуется непрерывная информационная подпитка. Он сидит на игле. Без наркотика информационной новизны ему смертельно скучно. Он скользит, ибо танцор.

Он понимает лишь телесное (сугубо эстетическое), то есть информационное и игровое. Он будет ковыряться в символике, строить догадки, нанизывая одни ассоциации и культурологические аллюзии на другие, демонстрируя свою эрудицию и остроумие. Он не почувствует, что в каждом атоме картин Тарковского присутствен эрос и дух, так что эрос у него этичен, а дух эротичен.

Возьмите Кончаловского, который признавался, что так и не смог ни одной ленты Тарковского досмотреть до конца: скучно. Здесь разные жизненные фазы: с одной стороны, чувственно-эстетическая (игра), с другой – этическая (духовный опыт).

У интеллектуала нет ключа к миру Тарковского. Ведь последний собирался, например, снимать трехчасовой фильм просто о женщине, сидящей с книгой у окна. Без музыки, без сюжета, без любых заманок.

Чуть в иную область. Для Василия Розанова, как мы помним, совокупление было предельно сакральным актом, о котором можно говорить лишь в тонах мистического благоговения, а лучше – священного молчания, поскольку здесь “касания иных миров” в прямом смысле. А что для современного эстетизированно-материалистического сознания, то есть для интеллектуала?

Предмет бесконечного и наглого зрелище — или словоблудия, как, скажем, для Жоржа Батая; предмет демонстрации ловкости своей мозговой машины, из которой изъят центральный нерв, связывавший некогда ум с разумом той Пустоты, которая охранно укрыта в центре органической клетки.

То есть вот вам два человека, которых их современники называли маньяками эротики, но что меж ними общего?

– У исследователя и описателя мира (своего или Тарковского) есть разные способы и техники работы. Кажется, невозможно определить точно (да или на глаз) степень духовной погружённости в материал: важен ведь не результат, но процесс. Меня с детства учили таким образом, что любая форма деятельности может оказаться духовной практикой, вплоть до врача или сантехника, если человек отдаётся своим занятиям систематически и с душой. Если человек, таким образом, реализуется. Вопрос, кажется, не в том, что человек делает, но зачем и как.

– Современный человек стал плоским, потерял объем. Он смотрит на мир телесными глазами, глазами эстетика, наслаждаясь мгновением, жадно отыскивая всё новые и новые красивые и пикантные картинки. В нем нет прежнего объема между телом, душой и духом, вступавшими в сложнейшие взаимоотношения.

“Любая форма деятельности может оказаться духовной практикой, духовной реализацией”? Нет, не любая. Например, ростовщичество, расцветшее пышным цветом в разных оболочках, не может стать формой духовной реализации. И многие другие так называемые формы деятельности, выползшие сегодня на поверхность из ниоткуда. Измышленные, вымороченные, “виртуальные” формы деятельности не могут быть ничем кроме как формами окончательной человеческой деградации. Мы живем в крайне опасную для души и духа эпоху, ибо оказались в мире симуляций, суррогатов, мнимостей. Почти всё, что мы видим вокруг и в чем нас принуждают участвовать, несет это клеймо.

Приглядитесь: душевность заменена на псевдодушевность, духовность (если она еще как-то демонстрируется) на псевдодуховность и т.д. У нас как бы демократия, как бы свобода, как бы религиозность, как бы процветание, как бы гуманность, как бы мораль, как бы спорт. И т.д. Сущность заменяется видимостью, подаваемой неизменно с вульгарной пышностью. Человек, соответственно, окуклился. Законы классической культуры для него не действенны. Они для него ничего не значат. Нравственность обрушена, «жить по совести» — анахронизм. Целомудрие есть печать позора. И т.д., и т.д., всё это на виду у всех. Боги — количество удовольствий и успешность.

Истинные боги, конечно, не умерли, они ушли от нас, потому что им нечем дышать. Ибо для дыхания им нужен еще и тот духовный кислород, который в старой системе координат назывался “сакральное”.

С утратой этого вещества в воздухе наших городов, в воздухе нашего общения (с природой и друг с другом) мы потеряли тех посредников, тех сталкеров, которые и были единственными нашими проводниками в измерение вечного, в верхний мир, как говорили шаманы.

Духовная практика, о которой вы говорите, возможна лишь при условии, что в процессе труда вы пребываете в молитвенном модусе. У древних монахов была прекрасная формула, дожившая до средневековья, а сегодня сохранившаяся лишь в дзэнских монастырях: «Laborare est orare», что значит – “трудиться значит молиться”.

Истинное отношение к работе есть отношение к ней как к священному занятию, каким бы оно ни казалось незначительным. Однако эта формула бытовала в мире, где люди занимались реальными делами, а не химерическими и не на потоке при движущемся конвейере, не пусканием мыльных пузырей и демонстрацией друг другу своей мнимозначительности. В настоящих, а не в декоративных, монастырях, ежедневный ручной труд абсолютно обязателен для всех и сегодня. Сакрально-терапевтический смысл этого правила понятен.

Лишение людей ручного труда, реального проводника в измерение священного, – поистине дьявольский заговор, собственно, и приведший к нынешней катастрофе – всеобщей десакрализации мира.

– Вы действительно уверены, что времена меняются, что они…. Разные?

– Если что изменчиво, так это, конечно, времена, крайне изменчив сам дух времени. Изменчив до устрашающей степени. Изменчивы формы нашей связи с матерью-землей.

В детстве и отрочестве я пил родниковую воду: наш колодец был родниковый. Сегодня я пью воду, в которой жизненная сила почти убита.

Я был недавно в том ландшафте детства. Колодец, да и все родники в округе исчезли, а жители пьют воду, которую покупают в магазинах, то есть всё ту же убитую, сфальсифицированную. Времена меняются. Алексей Лосев, семьдесят лет отдавший изучению мировоззрения древних греков, признавался в частных беседах, что сама суть, сама неповторимость сути их мироощущения все же ускользает от его понимания. Там было нечто другое.Сам дух времени души был другой. Именно-таки время было другое. Сегодняшние греки к своим предкам не имеют никакого отношения. Равно Розанов, как никто проникший в дух древних египтян, так и остался стоять в недоумении перед тайной их поразительной нежности к животным. Ничуть не больше понимают это сегодняшние египтяне.

Рильке писал: «Не изумляла вас никогда на аттических стелах бережность человеческих жестов?..» В мышцах мощь, а в прикосновениях — осторожность и нежность. Анти-брутальность. А мы настолько привыкли к брутальности, что ничего иного и не знаем.

Времена меняются, меняются и люди. Меняется “решетка языка”, сквозь которую они смотрят на мир. Я помню, сколь естественным было для людей моего детства и юности (да и для взрослых тоже) смущаться по разным поводам, краска смущения и стыда спонтанно выступала на щеках и даже порой на шее и лбу.

И я хорошо помню те годы, буквально те два-три-четыре года, когда вдруг из мальчиков и девочек новых поколений стала уходить эта влага души, этот божественный механизм сцепления энергий.

Ушел, исчез, казалось бы, всего лишь симптом, однако ушло нечто грандиозно важное, без чего невозможна человеческая целостность, подлинность душевных движений. И не только.

Гераклит нам сообщил, что нельзя дважды войти в одну реку, но И-цзин пошел глубже и сообщил о непрерывности перемен, происходящих в человеке, и следовательно и в этносе.

Другое дело, что во все эпохи и времена перед конкретным человеком стоят всегда одни и те же задачи.

Точнее, стоит всегда одна и та же задача: выйти из омраченности. И первый перевал на этом пути: выбраться из тюрьмы (порой сладкой) чувственно-эстетического тоталитаризма. Перестать жить одной лишь эксплуатацией своих природных даров, природной энергетики и витальности.

Времена, кстати, тоже неравны в этом отношении. Сегодня мы видим вокруг оголтелую эксплуатацию человеческой телесности, “дарований” этой телесности, равно как и эксплуатацию природного состава Земли. Но так было, конечно, отнюдь не всегда.

Язычество, пронизанное свечением сакрального, как раз и жило этой гармонией тела, души и духа, где каждой отдавалось ей должное. Сегодня весь суммарный пиетет излит на тело и на эстетику. Не будем говорить о древней Руси или о европейском средневековье. Возьмем время поближе. Скажем, в первые две трети девятнадцатого века в России никакой оголтелости пожирания всего, что может дать тело, мы не заметим и следа.

Даже Пушкин с его эросом, слегка склонным к гедонизму, вызывал у окружения сомнения, несмотря на всю его облагороженность поэтическими орнаментами. Далее: аристократия ничуть не устремлялась “жить на Западе”, хотя формально имела все для этого возможности.

А что касается души простого человека, перечитайте «Записки охотника» Тургенева. Повеет тем духом мудрого смирения и понимания корневой сути бытия (вот именно что бытия, а не жизни!), перед которым не сможешь не снять шляпу.

– Предположим, что человек, прочитавший нашу беседу, решит следовать вашему противостоянию разнузданности эстетики и интеллектуализма (хотя в России, где мы с вами говорим, и с тем и с другим весьма большие проблемы). Что вы ему посоветуете делать? С чего начать? Что продолжить?

– Ну почему же, по части природной красоты, грации и вкуса к внешнему убранству наши люди дадут фору кому угодно. Просто нашим людям лень этим заниматься, тут вы правы. Да и интеллектуальные потенции русских тоже едва ли у кого вызывают сомнения.

Но дело не в этом. Даже если бы все население состояло из дебилов, но они бы молились на интеллект и решали свои проблемы рациональными способами, то они бы все равно оставались интеллектуалами и энергетически составляли одно цело с рафинированными учеными, создавшими такое количество гнусностей на земле.

Количество картинных галерей и симфонических оркестров сегодня ничего не меняет и не может изменить. Да поставьте их хоть на каждом углу. Интенсивность музыкальных и театральных зрелищ в стране сегодня и так немыслимо (особенно в сравнении с недавним прошлым) высокая, и однако же бессовестность, вульгарность и цинизм во всех сферах жизни не только не падает, но усиливается.

Это естественно, поскольку этика и эстетика – два конца одного рычага: чем выше поднимается во мнениях и пристрастиях людей чаша эстетики, тем ниже опускается чаша этики. Это закон, и так было всегда.

Это замечательно заметил и проанализировал еще Лев Толстой. И детский лепет Бродского на этот счет может убедить только что слабоумного. Эстетика порождает только эстетику. И ничего сверх. Почему? Я полагаю, потому, что человек устроен так, что не может держать перед своей душой сразу две доминанты. Потому он видит центр либо в эстетическом, либо в этическом.

И нынешняя попытка управителей нашего государства насытить душу народа эстетикой, концертами, шоу и конкурсами, с тем, чтобы она посредством этого облагородилась, выдает все то же дремучее, западно-европейского образца невежество.

Ныне в западной Ойкумене чудовищное перепроизводство эстетики/интеллектуализма (в том смысле, который я обозначил: эстетик не обязательно знаток, но тот, чьи идеалы – в чувственно-природном).

Равно дисбаланс такого же рода внутри отдельного человека. Потому общество и человек больны. (Здоровый человек тройствен, объемен). Всеобщее озверение от этого. Европа бессчетное множество раз за два тысячелетия христианства доказывала, что ее жители – утонченные эстетики и проницательные, остроумнейшие интеллектуалы, и при этом свирепые и коварные звери.

Вот почему они были и остаются безусловно ниже нас (беру Россию целостно-исторически), неизмеримо более слабых в эстетическом и интеллектуальном смыслах.

Я вижу, что вы готовы задать вопрос, почему же христианство не усмиряло их наклонности к войнам и уничтожению колонизуемых народов, к непрестанному этническому каннибализму. Ответ прост: христианство было чудовищно эстетизировано и интеллектуализировано, что подорвало его изначальный этический импульс, который остался и остается лишь в качестве фигового листка, пустых словесных формул. Христианство коррумпировано демагогией интеллектуального образца и эстетством, оно давно склонило голову перед этими богами.

Европейско-американская модель сознания, оценивая вклад народов в культуру, определяя закулисно “сортность” народов, исходит из абсолютно извращенных критериев.

Всё из тех же: из того, насколько эти народы “обработаны” европейского типа эстетикой и интеллектуализмом. Насколько глубоко эти два катка по ним прошлись. Не думаю, чтобы господу Богу такие критерии пришлись бы по душе, ибо сказано: «кроткие наследуют землю». “Бог не в силе, но в правде”, – так говорила Русь. Сила – это эстетика и интеллектуализм в своем сплоченном союзе. Потому-то культура, в которой нет осевого этического центра, — лжекультура, мыльные пузыри, ничуть не больше.

Что делать? Пытаться понять ситуацию, понять настолько глубоко, насколько возможно. И тогда из самого этого понимания будет нарождаться энергия действия. Согласитесь, что импульс действия всегда должен исходить изнутри человека, из его, как говорят дзэнцы, “духовного сердца”, органа, неизмеримо более мудрого, чем ум, и уж конечно не из команд его рацио.

И притом, поймите, ведь я веду речь о понимании не интеллектуальном. Отнюдь. Избави Бог. Нет, я имею в виду, конечно же, понимание экзистенциальное. А это абсолютно разные виды понимания.

Интеллектуальное понимание, которым сегодня всё парализовано, ровным счетом не ничего не дает в попытках понять свою жизнь. Бытие не делится на функции без остатка. Всё главное в жизни, огромнейший “остаток” – внефункционально и, значит, за пределами интеллекта.

– У меня не было мысли спрашивать вас о христианстве. Как и о дзен-буддизме. Мне бы хотелось выйти за уровень деклараций, подняться (или опуститься) к чему-то конкретному. Что такое «понять ситуацию»? Как измерять «настолько глубоко, насколько возможно?» Да и как же понимать, если главное – за пределами интеллекта и, следовательно, языка?

– Конкретное перед вами: семикнижье Рильке с моими конкретными комментариями к конкретным текстам. Но что делать, если ваши вопросы качаемо-уклончивы. Для меня то, о чем я говорю, вполне конкретно.

Говорю предельно прозрачно: нет рецептов. Вопрос: что делать? – принадлежит к числу неправильно поставленных, поспешных вопросов. Делать ничего не надо, надо понять ту ситуацию, в которой каждый из нас находится.

Но ежели ваша ситуация, скажем, для вас комфортна, то к чему тогда вообще вопросы? Кто вам мешает быть эстетиком, перелагать в словесный ряд музыку или живопись, то есть укреплять свою интеллектуализированную глоссу. Никто не мешает.

Этим, собственно, большинство и занимается: пытается всё понимать умственно, даже то, что очевидно за пределами слова: музыку, например.

Но я-то говорю о другом: есть понимание экзистенциальное. Оно лежит в другой плоскости, в другом измерении, нежели интеллект. Приведу пример-аналогию. Мой учитель говорил мне: перестань дышать носом и ртом, дыши пятками. Есть умение дышать всем организмом.

Так вот и экзистенциальное понимание есть понимание не мозгом, но всем существом, кишками и печенкой, кожей и потрохами. Это и есть, в известном смысле, “ментальное сердце”.

Вы меня спрашиваете: что делать? А я вам отвечаю: не-деяние. Человечество должно остановиться, сесть на бревнышко и начать ковырять в носу, любуясь солнечным закатом. Что же тут абстрактного. Музыка, как известно, самое абстрактное из искусств и в то же время нет ничего, что ближе и отчетливее создавало бы иллюзию чувств.

Есть разные понимания. Умственное понимание толкает нас к бессмысленным вопросам и зачастую к роковым ответам. Один из ответов был: машина/автомашина. Роковой ответ на неправильно поставленный вопрос. Впрочем, интеллект в принципе не способен задать правильного вопроса. Вопрос следует задавать “из живота”.

Разве я восстаю против красоты? Есть красота и красота. Есть красота стихов, зданий, живописи, музыкальных опусов, одежды и т.д. и есть красота человеческой праведности, благородства, красота чистой жизни природы.

Нет, не красивых пейзажей или мизансцен, а красота бытийная, от понимания которой современный человек давно отпал. Второй тип красоты есть благо, такая красота космологична. По отношению к ней первый вид красоты есть всего лишь подростковые бирюльки.

Я их не отрицаю, но говорю: это бирюльки, им следует отдавать должное, но нельзя им давать королевские полномочия, заслонять ими жизненный горизонт, ибо это закроет созерцание главного. Как видите, я и без того говорю на языке вполне улично-обыденном, для интеллектуала смешном.

Но реальная ситуация, конечно, еще сложнее. Ведь и сама красота стихов, зданий, живописи, музыкальных опусов, одежды и т.п., о чем я сказал, бывает двоякой.

По замыслу, творец в сфере искусства – это утонченное и благороднейшее существо, в этом “смысл” игры, называемой искусством.

Но если мы обозрим суммарно то искусство, которое изливается сегодня на уши и глаза человека, то мы содрогнемся, ибо в подавляющем своем объеме изливаемое сочинено омраченными или вульгарными людьми. Исключение, пожалуй, лишь сфера так называемой аутентичной музыки, куда сегодня следует включить и музыку XIX века.

Рильке, например, вполне осознанно учился видеть мир, как он говорил, “в ангеле”. То есть не глазами людей. Наш мир (прошлое, настоящее и будущее в их единстве) ангел держит внутри себя, это его внутренний космос, он одновременно внешний и внутренний. Так вот, представим, что ангел ослеп, и тогда он смотрит как бы внутрь себя. Так вот, Рильке учился видеть наш мир “в ангеле”.

Конкретно я говорю или абстрактно? Это был один из важнейших экзистенциальных моментов в жизни Рильке – это самообучение, эта самотрансформация.

Но пока ты сам внутренне не подошел к чему-либо подобному, это всё будет казаться пустой абстракцией. Как говорил мне в юности один знакомый заводской парнишка, случайно обнаружив, что я слушаю Вагнера и Малера: «Неужели это может тебе нравиться? Ну, зачем ты обманываешь сам себя?»

– Почему именно Рильке?

– За этим встает вопрос более точный: почему именно Рильке был моим неусыпным спутником последние двадцать пять лет жизни? Разворачивание ответа вылилось бы едва ли не в целую философию. Ведь на заднем плане всегда стояло много иных “хранителей”: Толстой, например, Швейцер, Гёте, Киркегор, позднее Хуан Матус… Но они не были в “актуальной разработке”: ими можно было просто подпитываться как чем-то готовым.

Рильке же надо было открывать для себя, он нуждался в моем индивидуальном раскрытии. В ином виде он существовать просто не мог.

Предыстория вкратце такова. Однажды в Свердловске (я учился тогда на филфаке УрГУ), я увидел на прилавке центрального книжного прекрасно изданный коричневый двухтомник в тонкой тканевой оторочке, по центру твердой обложки каждого тома которого стояли слитно три буквы золотом: RMR. Инзелевское (”островное”, монограмма парусного фрегата осеняла фронтиспис) издание 1959 года, уже несколько лет нетронутым стоявшее у кого-то дома.

Стал перелистывать страницы. Первый том – стихи (элегии из замка Дуино, сонеты к Орфею; пахнуло иномирьем), второй – проза: роман о Мальте, Песнь о корнете, Ворпсведе, Роден, перевод «Слова о полку Игореве»… Полистав, я углубился в стихи: молитвы русского монаха. Что меня задело, почему я купил двухтомник и затем по существу не расставался с ним? О магии, в том числе шрифтовой и чуть желтоватых страниц, умолчу.

Пытаясь понять тот момент из сегодняшнего моего дня, я делаю такой вывод: да, я увлекался поэзией, немало ее читал, однако меня она зело не устраивала, поскольку была, в общем и целом, как бы это сказать – проникнута суетностью.

Довлели в ней по существу два мотива: любовная меланхолия и распушение собственных перьев “певца”, самолюбование под разными предлогами и обманками.

Я уже, видимо, чувствовал на тот момент желание вырваться из, так сказать, самой перспективы этой удушливости. И вот передо мной – ветерок из окна, ветерок свободы от «я», где любовь является в совершенно ином облике и истоке.

Поэт занят не ковыряниями в чувствах и не словесным изобретательством, а “возвратным” прорывом в тот космос, из которого нас выбросила цивилизация. Конечно, тогда я ощущал всё это достаточно спонтанно-смутно, не рефлексивно.

Возникает и следующий вопрос: но почему же я не ринулся на двухтомник всей грудью и не зачитал его до дыр в первый же год или годы? Нет, дело было не в немецком, хотя отстраняющая энергия чужого языка и помогала “держать дистанцию”. Почему читал очень медленно, с большими паузами, растягивая процесс и одновременно разворачивая его в глубину и ширину?

Лет через десять купил в Вильнюсе, где любил бывать, уже шеститомник, тоже инзелевский, но полиграфически попроще. Кое-что стало просачиваться из биографии Райнера Мариа.

Но никакого такого яростно-страстного натиска, после которого ты уже свободен для новых, прибывающих и сменяющих один другой, увлечений, для бесконечного тупика.

Вот, по существу, уже и ответил. В Рильке я проникал по мере естественного (отнюдь не сухо-интеллектуального) раскрытия некоего аналогичного содержания в самом себе. В этом была и закавыка, и прелесть.

Рильке не художник в обычном смысле слова, он был самостроитель и, конечно, не во имя успеха в какой-нибудь из социальных игр. Он восстанавливал себя из праха. Из того праха, в котором мы все погребены.

Скажем, такая ситуация: Рильке почти тридцать лет, он известный в Европе поэт, сочиняет, уединившись, свой великий роман о Мальте и в это же время пишет Лу Саломе, своей поверенной, что эта его книга – всего лишь учеба, лишь подспорье, благодаря которому он должен как человек во что бы то ни стало решить ряд своих внутренних проблем. И это не было ни в коем разе кокетством.

Но я отклонился. Дело в том, что с помощью этого странника, в котором странным образом ощутил, говоря модным языком, архетипический вариант себя (именно о вариации я говорю, где есть общее, но есть и множество несовпадающего), я занимался познаванием самого себя.

В этом нет ничего экстраординарного, поскольку непосредственное самопознание невозможно. Нам нужно зеркало, однако этим зеркалом являются другие существа, то есть кажущиеся другими. На самом же деле каждый другой – это вариант тебя самого.

Если хотите, здесь можно прибегнуть и к гипотезе Юнга о том втором номере внутри нас, которого необходимо отыскать, дабы он стал твоим гуру, ибо мудрость, за которой мы гоняемся, на самом деле принадлежна именно ему, живущему в глубине каждый раз твоего персонального безмолвия.

Она нам имманентна, а не трансцендентна. Потому и существует такая вещь как сталкер – проводник из твоего “профанного” внутреннего пространства в твое же “сакральное”: к твоему персональному “священному существу” внутри твоего сугубо личного внутреннего-мирового-пространства (Welt-innen-raum – у Рильке).

Вот Райнер Мариа и стал таким вот моим сталкером – проводником в “моё собственное”, где, вероятно, и живет мой гуру-двойник. Вероятно, живет, но дошел ли я – другой вопрос, на который, вероятно, и не существует ответа.

Здесь я должен сделать еще один смысловой реверанс, дабы исключить наивное предположение, что Рильке был для меня некой всезаслоняющей “сакральной” фигурой. Вовсе нет, конечно.

Разве не потряс меня в свое время Чжуан-цзы, или Гита с Упанишадой, или Хуэй-нэн, разве не изумили Экхарт, или Новалис, или Вейль, да даже Кастанеда?

Разве они не были со мной все те же годы? Да, но есть источники и есть спутник жизни, есть друг, пусть и не совершенный, и это совсем разные “номинации”.

Далее я могу лишь попытаться разрядить атмосферу своим легковесным стишком, где указывается, что сталкером для самого Рильке в один из моментов его жизни стал Орфей.

Когда поэт Орфею служит,

то он, конечно, пуст и наг

для человечьей дружбы-службы,

иль в лучшем случае – чудак.

Ему совсем не важны споры,

оценки критиков, разнос.

Ведь в нем самом все те просторы,

где так певуч ответ-вопрос.

Его стихи медведь читает,

кладут на музыку ручьи.

Он никогда не замечает,

фонемы божьи или чьи.

Он погребен звездой и ветром;

им разбираться, кто в нас свят.

В нем бесконечный рокот спектра

и невозможный звукоряд.

И пусть банальны эти тезы

и поэтичны до тошнот,

все ж лучше рифм, где “анурезы”

таят блевотность в рифме “сброд”.

Поёт ведь он и в самом деле

для жимолости и росы;

а что живет созвездье в теле,

то в этом нет ничуть красы

в обычном словопониманье,

а есть громадная тоска,

что постигает суть желанья,

тропинки, горки и леска.

По поводу “созвездья в теле”: я имею в виду вполне реальные его переживания, зафиксированные, например, в новелле «Случай» (книга 4 Малого собрания, стр. 93 – 99).

Описывая своего alter ego, он замечает: «Мироздание столь совершенно входило в прозрачную растворенность его сердца, что вкус творения оказывался в самом его существе». Вот этот вкус творения был для Рильке чрезвычайно важен. Как и для меня с первых моментов, как себя помню: с полугода.

— Правильно ли я понимаю, что ваша работа была направлена не вовне, но помогала вам строить самого себя? Иными словами, вам было практически все равно, какие переводы Рильке существуют на русском и каково их качество, гораздо важнее было прожить со своим Рильке целую отдельную жизнь?

– В общем – да. Пропагандистом творчества Рильке мне становиться никогда не хотелось. И даже когда слушатели философского клуба (при киноцентре им. Леонида Оболенского) попросили меня провести семинар по Рильке, я согласился далеко-далеко не сразу.

Тем не менее я с удовольствием перевел в 1998 году для челябинского книжного издательства «Урал LTD» биографию Рильке пера Ганса Хольтхузена, снабдив ее послесловием и некоторыми своими переводами из прозы.

Кстати, о Челябинске и Рильке: это издание 98 года и по сей день остается, кажется, единственной на всю страну биографией Райнера Мариа.

Да, Москва издала сравнительно недавно трехтомник Рильке на русском, но мы-то – семитомник… Ха-ха: я понимаю – чуть разные объемы, и все же, согласитесь, в этой символике (3+ 7) что-то есть.

Так вот, я заговорил о биографии пера Хольтхузена потому, что именно при ее переводе мне стало небезразлично качество переводов из Рильке.

В тексте книги приводится много стихов поэта, но переводов-то их у меня не было. Стал смотреть изданную “рилькеану”. И пришел в замешательство.

К миру Рильке, к его “Welt-innen-raum” всё это имело, мягко говоря, слабое отношение. Либо усредненно-европейский “лиризм чувств”, либо эстетические экзерсисы в жанре “фантазии на тему” с огромной жаждой показать свою личную версификационную силу. Кое-что пришлось “с ходу” перевести самому, но иногда ставил из уже опубликованного, хотя оно меня чаще всего и не устраивало.

Пожалуй, с тех пор я и занялся понемножку переводами из Райнера, как бы пытаясь внести свою скромную “кармическую лепту” в дело диалога.

Цели публикации я не ставил. Просто работал внутри себя, и переводы были определенным способом моего с ним общения, более интенсивного, чем прежде.

Собственно, более интенсивного, чем перевод, общения и быть, вероятно, не может. Если, конечно, ты пытаешься погружаться в поэта так, как он сам погружался в предмет, чтобы услышать его пение.

Кстати, в ходе этой работы написалось эссе о взаимоотношениях переводчика и Рильке («Чистейший розы парадокс»), опубликовано оно в книге «Лес Фонтенбло», изданной в 2010-м.

Например, я писал там о том, что переводчику произведений Рильке вначале следует стать его смиренным читателем. И способен ли он вырасти даже в такого полноценного читателя – еще большой вопрос.

Ведь лишь тот читатель сможет переводить Рильке, кто станет его естественным союзником по мировоззрению, кто похоронит в себе артистически-играющую личность, инстинктивно стремящуюся демонстрировать себе и миру свою “оригинальность”.

И в самом деле, Рильке – уникальный случай поэта “сакральной тропы”, поэта ведического толка. У нас же редактора-издатели ждали и ждут от переводчиков лишь “блестящего версификаторства”. Но если тебе, скажем, не дано ощущать энергетику чань/дэзн, то как ты сможешь понять даже молодого Рильке, самостоятельно открывшего гуссерлевское epohe?

– Вероятно, есть и другие подходы. Ничего не имею против «блестящего версификаторства», если он приближает к восприятию оригинала.

– Ирония понятная. Но видите ли, Дмитрий, мне важно то напряжение, внутри которого существует для меня (именно для меня) мир Рильке.

Если же вы спросите: а что, разве вообще не было качественных, достойных переводов Рильке на русский язык? – то я, разумеется, отвечу dам вполне политкорректно (то есть сугубо безлично): отчего же не было, конечно есть и были, и даже назову две-три фамилии. Назову искренне, потому что посмотрю на вещи уже из измерения не экзистенциального, а интеллектуального, то есть из плоскости безразличия к тому, в чем я страстен.

Не знаю, понимаете ли вы, о чем я.

Конечно, появляются новые версии, манеры, трактовки. Так и должно быть. Но я ведь говорю не об этом. Вероятно, мои переводы не лучше опубликованных ранее, если смотреть “объективным” зрением редакторов журналов и издательств. Но я ведь не редактор поэтического журнала, к которому стекаются переводы Рильке.

Моя задача – быть страстно-субъективным в моей работе, то есть внутри самого себя. То есть пытаться понимать задачу как бы изнутри всего объема Рильке как духовно зрелой монады.

И мой личный взгляд на качество изданных переводов Рильке – достаточно пессимистичный, ибо весьма и весьма многие переводчики все силы бросают на воссоздание эстетической красоты текста оригинала, жертвуя (а чем-то жертвовать в переводах приходится неизбежно) красотой этической и сокровенно-духовной.

Я в такой же ситуации гораздо охотнее жертвую внешней красотой, тем, что поэты обычно обозначают словом музыка, виртуозностью суггестии, чарой как таковой. Чарой ради чары.

Вот почему, на мой взгляд, блестящее версификаторство ни к чему в данном случае не приближает, ибо есть царство эстетических игр и затейничества и, соответственно, есть духовный опыт.

Поэзия же Рильке – это духовный опыт в такой концентрированной степени, что даже публикацию своих стихов он считал делом вполне факультативным.

Откровенное равнодушие к читателю сопровождало его в последнее его десятилетие. Леса не важны, когда здание построено. Стихотворение становится частью природы, но природы иного измерения – невидимого.

– Какая часть наследия Рильке вошла в семитомник? Что осталось за его краями?

– Конечно, вошла незначительная часть, поскольку самое полное собрание сочинений поэта на немецком (и все же неполное) состоит из 12 объемистых томов.

Причем, туда не вошло многое, что “всплыло” из личных архивов в последние десятилетия, а кроме того там нет огромной переписки Рильке, которую друг поэта Рудольф Касснер считал едва ли не лучшим в его наследии. Переписка издавалась отдельно, в том числе и вполне разрозненно, по персоналиям, я держал в руках около полутора десятков томов.

Скажем, в нашем семикнижье (на тома мы не претендуем) нет романа «Записки Мальте Лауридс Бригге». И разумеется, многих циклов стихов. (В нашей третьем томике объемом в 306 страниц собраны стихи из самых разных книг). Хотя как раз вершинные достижения поэта у нас представлены.

Вообще же, семитомник – это же в чистом виде экзистенциальное издание, то есть сугубо индивидуальный выплеск, субъективная вытяжка подобная тому, что и как пчелка или шмелик вытягивают из цветов, облетая луга; на какие-то цветочки они даже не садятся, на каких-то не задерживаются, а какие-то облюбовывают.

Это любовная вытяжка, а не плановое хозяйство. Мне нравится, как определял познание Новалис – как процесс метафизической эротики, любовного растворения.

И еще: без комментариев к переводимому семикнижье непредставимо. Существо томиков как раз в этом единстве.

В Интернете, кстати, гуляет информация о том, что якобы в Москве в 2011 году вышло полное собрание сочинений Рильке в трех томах.

Это, конечно, липа. Да, вышел трехтомник, но в двух его книгах по 320 страниц, а в третьем – 350. На обороте титула издатели неосторожно написали: «Перед тобой, читатель, самое полное издание творений Рильке на русском языке».

Кто-то криво это прочёл, и понеслась весть о слабой плодовитости немецкого Орфея.

— Субъективность выбора вы подчёркиваете тем, что вставляете в книги (послесловиями) сопутствующие эссе «по теме». Помнится, так вы делали всегда, в том числе и в биографических книгах «павленковской серии», которую курировали много лет назад, и в ровольтовской. Это сделано в просветительских целях? Для полноты контекста? Или потому что «не могу молчать»?

– Ничто мной не вставлялось, всё нарастало и вырастало. И никаких послесловий я не даю, если не считать, что всё, что мы говорим или пишем в каком бы то ни было жанре, есть после-словие – после уже сказанного или написанного. Мы наследуем.

Просветительство, то есть Рильке – в массы? Более смешного предположения не придумать. Я ведь уже говорил, что с трудом согласился даже на небольшой семинар по Рильке.

Современный человек в категорической форме не способен понять или понимать Рильке, который по внутренней сути был человеком если не эпохи Орфея, то по крайней мере средневековья в его расцвете. Это реликтовая личность. Приметы современной хайтекско-педерастической, вульгарно-гедонистической эпохи даже в двадцатые годы прошлого века вызывали у него тошнотный рефлекс.

Можно себе представить, что бы он сказал о нашем славненьком сегодня.

Рильке жил против течения, он жил вечным. Сегодняшний же человек упоён мейнстримами всех мастей, ибо живет наивременным во временном. Понимать Рильке сегодня могут лишь единицы. К ним я и обращался.

Я говорил себе: если книжки семитомничка волею судеб попадут в руки одного-единственного нормального юноши, который гибнет, задыхаясь в современном интеллектуальном курятнике, и Рильке даст ему глоток кислорода, станет его проводником, его сталкером, то я буду считать свою задачу выполненной.

В предисловии к семикнижью в начале седьмого тома я прямо сообщил, что занимался двадцать пять лет жизнью Рильке исключительно для себя, переводы же опубликовал не потому, чтобы считал их совершенными (избави Бог!), но дабы они не сгинули на помойке.

Комментарии же (иногда они называются у меня еще и заметками на полях, иногда примечаниями переводчика) я тем более писал для себя, ибо мне страстно хотелось понять тот духовный, тот внутренний путь Рильке, лишь намеки на который можно было найти в доступных мне книгах о нем.

Разгадать тайну его парадоксально гигантского возрастания в процессе недолгой жизни – вот задача, которая меня подстегивала. Требовалось постичь рождение метафизически мощной личности из хрупкой, не уверенной в себе чисто лирической субстанции.

Еще раз подчеркну: мои комментарии будто бы к текстам Рильке есть попытка написать внутреннюю биографию поэта-мудреца. Да и вообще что значит комментировать тексты Рильке?

Это с неизбежностью означает заниматься философией, то есть отвечать на главные вопросы: в чем смысл лично твоей жизни? откуда, почему и для чего вообще возникло сущее? в чем существо творчества? в чем именно человеку дано быть творческим? каков долг человека перед сущим? в чем реальность нашей связи с универсумом?

Посмотрите, кто чаще всего обращался к текстам Рильке? Философы: Отто Больнов, Романо Гвардини, Габриэль Марсель, Вячеслав Иванов, Борис Вышеславцев, Мартин Хайдеггер, Морис Бланшо, Владимир Бибихин…

Разумеется, я не во всем согласен с Рильке. Сегодня я вижу в том числе и его ограниченности, то есть кармические пределы, ему пока поставленные.

Прочтите мою работу «Строитель и странник» в четвертом томе: в столкновении этик Толстого и Рильке от последнего прямо-таки летят пух и перья.

Беседовал Дмитрий Бавильский

11 февраля 2014 года

«Частный корреспондент»

http://www.chaskor.ru/article/nikolaj_boldyrev_uchilsya_videt_nash_mir_v_angele_35065