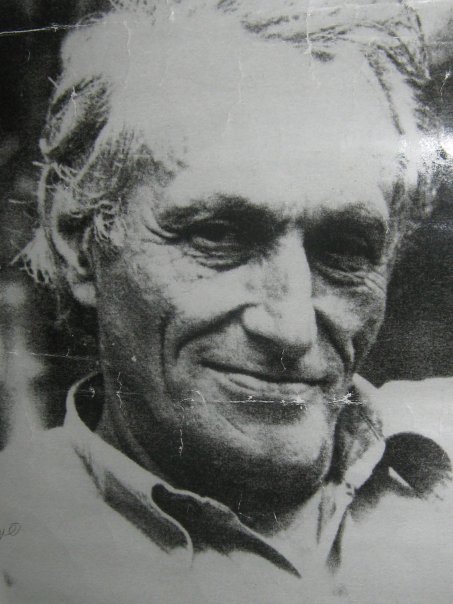

Ефим Ярошевский

Ефим Ярошевский

1935-2021

Родился в Одессе. Умер в Германии. Филолог, работал преподавателем русской литературы. Стихи и прозу писал с юности. Автор культовой в одесском самиздате 1970-х-80-х гг. прозы «Провинциальный роман-с», изданной впервые в 1998 году в Нью-Йорке, позже переизданной в Мюнхене, Петербурге, Одессе. В советское время не печатался, был известен как писатель и поэт одесского андеграунда. Регулярно печатается с 1991 года, сначала в местной прессе, а затем в Росии и дальнем зарубежье. Стихи опубликованы в литературных журналах России, Украины, Израиля, Германии: «Арион», «Новый мир», «Крещатик», «Октябрь», «Дети Ра» «Дерибасовская-Ришельевская», «Артикль» и др.

….

— Мы все потеряли: мы потеряли надежду, туфли, родину, деньги, самообладание, волю, престиж, ориентацию, аппетит, справку с места работы… Много еще чего. Мало ли.

— Потеряна культура сна, — объяснял Сева.

— Все мы — продукты своих знакомых, — сказал Гирш.

— Все мы Кабирии… — молвил Шурик.

— Все суета сует, — сказал Юра.

— Все дураки, — сказал Рэй.

— Странно все… — сказал Фима.

— Все — подонки! — рявкнул Павлов.

— Зачем вы так тяжело живете? — спросил Гланц.

Высокая страсть к обобщениям владела всеми.

……..

… 2 апреля 2017 года ушёл поэт Евгений ЕВТУШЕНКО

——— прошло 2 года…

(это — написанное в те дни — о нём…)

—————

… На самом деле, он ушел из поэзии давно (но он там был!!), он как-то пережил себя, как-то передержал себя, что ли… (некая трагедия долгожителей!). Но продолжал почему-то говорить (порой и глупости…?)

Попробуй остаться поэтом в 83 года… Такого почти не бывало. Ни с Буниным, ни с иными.

НО… живым и долгожителем он был — видимо, благодаря могучей наследственности, крепкому скелету, станции Зима, где он родился, российским морозам, жизнелюбию и несомненному эгоизму (что часто весьма свойственно любому художнику и творческой личности), и везенью — казалось, он знал, что будет жить активно, ярко, яростно и долго,

читать во весь голос, бешено передвигаться по земному шарику… быть разрешенной фрондой, ссориться с сильными мира (но не чрезмерно!), соблюдать и не соблюдать «правила» поведения на воде, заступаться за гонимых, не предавать по возможности друзей, любить Родину и женщин, возрастать на стадионах страны — в славе….! И при этом, писать не только плохие и средние, но и хорошие, щемящие стихи… а иногда и часто — очень хорошие! Может быть, и великие… «Идут белые снеги, как по нитке скользя…» Жить и жить бы на свете!

Быть борцом за справедливость. Быть любимчиком эпохи…. каково? Редкая судьба. Такой жилистый старикан!! — думал я, глядя на него в последние годы. Какая хватка и жизненная сила… и работоспособность. И размах — чуть ли не великого человека. И при этом, оставался большим актёром, ребенком и поэтом, будучи (при всём при том) личностью сложной (подчас наивной), но достаточно трагической…. !? А как он вобрал в себя время! …

Но фальшив или искренен? — вопрошают. Наверное, то, и другое… сейчас это не важно. Вспомните его почти безумные от старости и болезни, и долгой жизни глаза… его жалобы и раскаяние… (тут уже едва ли не герой Достоевского!?) Впрочем, время для «анализа», видимо, еще не пришло (?)…..

… Ушел Человек и Поэт, несомненно, уникальный! —— и грустный (вот в чем дело). Но он еще здесь…

…………………….

не меняю ни слова…..?

……….На отлете

Мне все еще кажется, что на теплых камнях моего города лежит моя голова. Она осталась здесь… Дышит, смотрит в листву, грезит — послевоенным летом, детством, клекотом свежей воды из-под крана, югом, мокрой галькой моря,

облаками над Хаджибеем, книгами юности, нашими надеждами, музыкой, отшелушившейся молодостью…

…………..

Теперь я вижу себя, бегущего в лабиринте дворов отощавшей гончей, с исхудалым лицом педагога, уже почти безумным…

Я долго смотрю на месяц. Месяц тонкий, слезящийся… Кругом ночь, крыши, туман. Блестит мостовая. Никого…

Я не выдерживаю — и поднимаюсь к звездам.

………

В звездах ветрено, свежо…

___________

90-е…?

.

Провинциальный роман-с

Нью-Йорк: Lifebelt, 1998

фрагмент

***

Полет (над городом). Весна шалит…

Странный, лошадиный сон приснился Шурику… Путаясь в голубых прожилках и жилах, скользили, спотыкались и падали кони. Тихо было вокруг и в поле, глаза коней темнели и наливались мглой и недоумением. Потом одинокое ржание пронеслось в вышине, такое за душу хватающее, что Шурик в тоске и слезах проснулся…

В дверь постучали. На пороге стоял высокий худой Конь. С невозмутимостью старого дуэлянта Шурик впустил его, ничуть не удивившись. Конь столпился в передней и снял шляпу. Поздоровался.

— У тебя хорошо… Дюрер. Гипс. Фолианты… Но есть еще Ночь…

Он разбил стекло и вынес Шурика в звезды. Мама не заметила этой выходки гостя. Они полетели. Конь показывал Шурику город. Над благоухающими крышами весеннего города, над лиловыми очертаниями Молдаванки, как невеста Шагала, летели они.

Сидеть было жестко, спина Коня была костлявой. Но Шурик сидел невозмутимо, чуть улыбаясь, не подавая вида, как ему неудобно. Он сидел спиной к морде Коня, лицом к хвосту, боком к мирозданию. Так он больше видел. Они набирали высоту.

……………..

— Спасибо, Фима, — сказал Шурик, — было интересно.

Конь устал, исходил паром.

— В самом деле? — спросил он, не веря.

— Да. Мне понравилось.

Коню было приятно. Шурик был немногословен, но лицемерить не мог. На самом деле, было хоть и интересно, но невыносимо болели спина и зад. Путешествие на любителя. «Надо будет посоветовать Грише», — подумал Шурик и пошел спать.

…………………

Потом пошел дождь. Он шел с моря, с Шестнадцатой станции, — обогнул берег, пропустил Тринадцатую и Одиннадцатую, бурно пролился над Седьмой и, запыхавшись, добежал до центра. Там удобно расположились тучи. Они заждались и, когда час пришел, обрушили на Соборную площадь несколько ведер фиалковой свежей воды.

Город посвежел, выпрямился, раскрылся, как тюльпан. Трогать его было опасно.

Они пролетали розовые светящиеся бани. На Садовой, в старых мраморных парадных, беззубо улыбались белые мраморные старушки. В домике напротив висели в великолепных крокодиловых футлярах старые барометры, показывающие «ясно». Девочка мыла собаку. В клетках бились попугаи — они тоже были старики и старухи.

Искалеченным ртом смеялся в парке гипсовый вратарь.

— Ты не заметил? Он без носа!

— Вратарь-сифилитик, — сказал Шурик.

— Вратарь без зубов, — сказал я.

— Тогда это Кроватыч.

Что он к нему имеет? Шурик умел замечать безобразное. Но любил ли он прекрасное? Да, он любил Гришу.

Шел пьяный Ребе и бережно вел Шурика. Тайный яд жизни открылся им. Из-за угла вышел Сева. Он подошел. Сверкнули стекла очков. Неподкупно посмотрел он на Шурика.

— Это мой гид, — блаженно произнес Шурик, обнимая Ребе.

— Да, я его гид, — радостно подтвердил Ребе. — Мы — гиды.

— Не гиды, а гады, — отрезал Сева. — А ведь идут годы.

И он увел с собой Гришу.

………..Конь слег. Ночная прогулка обернулась гриппом. Грипп обернулся гайморитом. В гайморовой полости Коня гнойно выделялся кто-то.

Никто не посещал его. Конь похудел, осунулся. Небритый, с шарфом на высокой шее, он писал стихи и горестно смотрел в окно. Там была весна, кувыркались птицы, жил ветер. Потом стало холодно……….

.

……… ( двор, фрагмент, 1947 год)

………………….

.. Внезапно соседка взрывается:

«Шоб ты так дЫхать могла, румынская блядь,

если я позволяю себе какую-то нечисть в отливе!»

Спор нарастает крещендо:

«Ах ты паскуда!

ты будешь меня публично позорить??

Последний ребёнок знает, что ты в такие тяжелые годы

с немцами СТО РАЗ спала!…»

«Грязная тварь! мандавошка!… последняя сука квартала!…»

«Ты посмотри на нее, худая зараза!

об тебя же порезаться можно…»

«Ах, ты опять за своё? ну так запомни, халява:

я твоего слабосильного мужа

больше к себе не приму…!!»

…….»Потаскуха! держите меня — или будет убийство!….»

Никто , конечно, соседку не держит —

убийства не будет…….

Двор затихает. Слышно, как жарят бички…

———————

2002

.

… из цикла «ЕВРЕЙСКИЙ КВАРТАЛ»….

…………

Воспоминание о Мише Блувштейне

1

Тревогой войны зараженные лица…

Слабость диеты,

детская резвость Миши Блувштейна, игравшего в шахматы

лучше Господа Бога,

заразительность скрипки, юный Спиноза скрипку себе занозил золотистым смычком.

Папа ругается, зато мама очи возводит и говорит:

«Молодец! Не опозорил седины деда.

Скоро ты станешь совсем человеком, Господи Боже…»

«Исак, ты слышал, что говорит наш сын? Он хочет учиться!

Разве старая Фрейда могла подумать,

что Господь ему в голову вложит такие хорошие мысли?»

2

Что же мне делать,

если над городом старым, цветным и пахучим

летит с прекрасным ртом невеста Шагала?

Как мне сберечь это небо с цветком в голове,

где зеленая лошадь с глазами младенца

выносит свой круп за пределы картины

и мочится жарко в еврейскую полночь?..

………………

3

…Сторож в ермолке

читает при свете звезды ароматную тору…

Витебский мальчик жадно целует нежные груди Рахили

— и плачет…

…..

Миша Блувштейн, кандидат в мастера,

изучает теорию чисел.

Ему уже восемь лет.

(Скоро ему будет восемьдесят…)

___________

90-е…?

.

***

… памяти Ленички Гильбурда…

— Фима, где мы находимся, Фима? Кругом бандиты.

Я шел недавно по улице домой, с работы. Было еще не так поздно. Правда, уже было темно. Ты же знаешь наши переулки? Смотрю: идут себе две бедные женщины и никого не трогают. Вдруг появляются неизвестно откуда два бугая — здоровые, что тебе говорить, — и начинают к ним приставать. Они пристают, а женщины пугаются. Я бы сам испугался… Я не мог долго на это смотреть. И я решил вмешаться. Я решил им сказать…

Я им только сказал: «Оставьте этих женщин в покое. Они же вас не трогают». И что ты думаешь? Они подошли ко мне и, ничего не спрашивая, начали меня бить. Они меня хорошо избили и ушли… Когда я поднялся, я спросил: «За что?» Тогда один из них вернулся и дал мне так, что у меня до сих пор голова болит. Ну как тебе нравятся эти подонки? Бандиты — и все…

И Леничка Гильбурд ушел… Я долго смотрел ему вслед.

(Потом было страшное. … Леня Гильбурд, тихий задумчивый еврей с печальными красивыми глазами и большой головой на тщедушном теле, жил с мамой в квартале от меня, на Костецкой — на улице, которая уже тогда поросла травой… Кажется, он закончил какой-то техникум, исправно работал. Но мечтал о литературе… Любил читать, что-то всегда мастерил. Часто приходил ко мне в гости и приносил с собой… одну-две фразы из только что прочитанного и открытого им Бабеля: «Она была такая длинная, как степь…» Как тебе, Фима? Смеялся.

«Во мне столько юмора…» — грустно говорил он. Доверительно рассказывал мне потом, что познакомился с одной замечательной девушкой, и про то, как ему приятно было гулять с ней по городу… и просто дышать. И рассказывать ей.

«Она шла рядом, и была, как море… Я впервые в жизни чувствовал себя так хорошо и спокойно. И она не задавала глупых вопросов, Фима!… ты понимаешь?…

— Наверно, мне надо было на ней жениться… — мечтательно произнес он.

— Так в чем же дело, Леня?!

«Знаешь, это так не просто…»

Тетя Рая, его мама, очень горевала по этому поводу:

«Я не знаю, что ис этим делать… Фимочка, он такой одинокий! Скажите Игорю, пусть он его познакомит с кем-то. Игоря он послушается…»

… Леня часто любил уходить к морю, особенно осенью, когда народу вокруг было мало — и там, на скамейке, рядом с пляжем он одиноко читал какую-нибудь любимую свою книгу… Бабеля или Толстого.

И слушал шум моря.

Часто засиживался до темноты…

Однажды он не вернулся. Обезумевшая мама металась по улицам и кричала: «Леня, Леня!…» Пришлось обратиться в милицию. Меня в эти дни не было в городе…

Его нашли через три дня на 10-й станции, в воде, почти у берега,

с пробитой головой…………

(что там произошло на самом деле, никто уже не узнает)

…………………

Леничка… прости нас, что мы не уберегли тебя тогда.

Светлая тебе память!

__________

.

***

……

еще об одном 80-летии…?

… (…или себе вдогонку!)

…………..

Текст этот наверняка великоват, и нелегок для прочтения —

но уж как получилось…

……. (придется, видимо, разделить его на две- или даже три — части…)

Март, пожалуй, уже на исходе… (если вообще не кончился)

В пределах этого уходящего марта я решил еще разок задеть «юбилейную тему»…

Хотя смело можно было бы от этого дела воздержаться. Но сейчас мне кажется, что я просто обязан это сделать… (Хотя – почему «обязан»?)

Сказал же как-то Л Толстой: «Женитесь вы или не женитесь — пожалеете в обоих случаях…» Так и с этими заметками. Покажу ли я их, нет ли….Но все-таки, лучше деяние, чем не деяние.

Штука в том, что цифра-то уж очень серьезная, она как-то обязывает. «За нее» нужно отчитаться… (На что, интересно, человек «потратил» столько лет дарованной ему жизни?) Тут уже не до шуток. Ибо отвечать «за это» — придется всерьез. Я не забыл замечательную и вполне простодушную реплику одного славного молодого человека, которая прозвучала в разгар одного литературного вечера в Одессе, лет 20 назад: «А я думал, что поэты так долго не живут!»

Явно было сказано обо мне.

(- Почему же? – ответил бы я ему теперь, — живут, представь себе…)

……..

(Как-то, лет десять назад, я сказал Игорю Ивановичу Павлову, хорошему человеку, прекрасному поэту, моему старинному товарищу, наперснику, другу и собеседнику: скажу тебе откровенно, почему-то я совсем не чувствую своего этого… как его? … своего «семидесятилетия»… «Ну-у, дорогой мой, это все от легкомыслия! Еще почувствуешь…– замечательно ответил он, смеясь, – и добавил: «И слава Богу, что так. А то — как же иначе перенести эту жизнь?» Он любил повторять замечательную фразу: «Как же так: жить, жить – и не крикнуть??»)

……….. И тут же, немедленно, sofort! (как говорят немцы) очень хочется сказать (вслух!) о своей великой Благодарности Жизни. Которую (благодарность) я, откровенно говоря, еще не почувствовал в должной мере. За то, во-первых, «что оказалась длинной». За то, во-вторых, что она вообще была и есть – и что это чудо жизни все еще происходит. Мне, конечно же, повезло с родителями, я безмерно благодарен им за их участие в моей жизни! повезло и с местом рождения.

Я благодарен Судьбе — за прекрасных друзей и замечательных жен, за прекрасные книги и версты библиотек, за мой письменный столик, за стихи, за жизнь рядом с морем и хорошими людьми, за «это море и эти облака», которые были мне дарованы и доступны… за все!

—— За большую, любимую и пугающую (всех и меня) страну, где я родился и рос, за моих прекрасных, хороших и разных — школьных и иных учителей!… За язык, на котором я пишу и думаю. Хотя где-то в глубине бродит тоска по идишу и ивриту. Что не удивительно.

…. Що стосуеться укра1нсько1 мови, то з нею у мене в1дносини досить добр1 1 тепл1, бо я мав чудових вчител1в… Кр1м того, я майже два роки викладав укр. мову 1 л1т-ру в школ1 (в1д Котляревського до Стефаника)… Так що тут все майже гаразд! Але в1рш1в на мов1 я ще не писав…… /надеюсь, еще напишу!/ И я приветствую успешные усилия Бориса Херсонского в этом направлении…..

… Хорошо было бы сказать (или хотя бы подумать) о себе словами Пушкина, адресованными, правда, Мазепе (где-то в «Полтаве»?)

: «Он стар, он удручен годами, войной, заботами, трудами….»

Хотя лучше бы так, от первого лица: «Я стар, я удручен годами…»

Но всего уместнее было бы сейчас вспомнить

другое поразительное признание нашего великого поэта:

« И с отвращением читая жизнь мою,

я трепещу и проклинаю,

и горько жалуюсь, и горько слезы лью,

но строк печальных не смываю…»

…………. А.П.

…………. И я мог бы сказать о себе то же самое! Многие могли бы.

Совесть мучит (и должна мучить) каждого художника (и человека). Поэта, пожалуй, особенно…

А теперь — об «успехах»(?), «достижениях», и о «жизненных итогах» (юбиляра).

Итоги, в общем-то, достаточно печальны…

Хотя и НЕ катастрофичны.

К примеру: пять не самых плохих книг, да? Скорее, даже хороших. Стихов и прозы.

(Даже если автор несколько обольщается на свой счет)

… Книжки такие: «Поэты пишут в стол» (2001,Одесса), книжка первая и совсем маленькая; «Провинциальный роман-с», впервые изданный 1997-м в Штатах, литератором и издателем Эдвигом Арзуняном (50 экземпляров!), потом — тиражом более пристойным, в Одессе и в Германии (журнал «Крещатик»), книга была раза три в Одессе переиздана (допечатана), тиражом в 200-300 экз; засим — «Королевское лето» — в 2005 г., стихи — большая книга «Холодный ветер юга»(2010) г … Начало повести «Лето и ливни», (С-Петербург, «Алетейя»), биографическая проза «Из записочек провинциала» и что-то тоже — про себя и про время – «Жизнь была страшна и прекрасна»… (это пока не опубликовано). Ну и «Записные книжки», которые тоже еще не показаны и с которыми у меня я сейчас «роман», я нашел там массу (для себя) интересного

……… Должен заметить, что автор до сих пор несказанно страдает от несовершенства всего (или многого) из им написанного. (Но это так, чтоб не забываться.)

… Смешно говорить о «профессионализме» поэта, если он (поэт) почти никогда не знает, затевая стихотворение, что из этого получится… Каким будет следующее слово (или строчка) И очень удивляется, если что-то вообще получается. Это очень приватное, частное, интимное и одинокое дело… При условии, что стихотворение не «задано», а творится, как нечто живое…

Часто мои тексты, мотивы и «герои» просто «перетекают» из одной книги в другую. И хотя все мы – каждый! — пишем всю жизнь одну Свою Книгу — у меня это, кажется, происходит в буквальном смысле…!?

Один мой хороший знакомый сказал мне как-то: «Твой роман разрастается, как барахолка!…» И это было очень похоже на правду. Но главное — это все-таки те самые таинственные «творческие сны»… Которые имел в виду Блок, и которые всего дороже…… (тут что-то туманное)

… И еще. Важнейшей предпосылкой творчества поэта является, как мне кажется, одиночество… Ледяное, щемящее, ужасающее одиночество художника. Какая-то покинутость. Страшная жизнь без Бога. Особенно в отрочестве…. «В отроках». И частично в юности. Заброшенные свалки… Городские руины. Цветущий бурьян, окраины. Где свободнее дышится… Где нет посторонних и «чужих». Где возможны «скупые» (или безудержные) слезы. Когда тебе кажется, что тебя никто не любит. Спасением была природа — трава, дождь, закат… стихи. Музыка, если она где-то звучала. И любовь. Стихи, где тебе кажется, что ты приближаешься к Богу…. (впрочем, то же самое происходило и в любви — к девочке из соседнего двора…)

Несомненно, предполагается ( почти в любом будущем авторе) некое изначальное «дарование», некая странность… Склонность к рефлексии и бумагомаранию. Первый внятный рассказ — о мальчике и крысах в ночном доме — был написан где-то в 14-15 лет. Плюс любовь – к книгам , к собакам и птицам, рыбам и кошкам… Любовь к любви. Плюс + грядущая работа (над «текстом»). Именно работа. Изнурительная и прекрасная.

… Как это дело вообще начинается? Конечно, важны некоторые особенности т.н. акцентуарованной личности, особенности ее нервной системы. Некие тайны психики… Страхи. Определенное слабоумие в делах практических. Также чрезвычайно важны, если верить дедушке Фейду, аспекты сексуальной жизни художника. Высокая степень раздражительности — и отзывчивость. Душевная замкнутость и одновременно — открытость. Ранимость… склонность к частым простудам. К побегам. К одиночеству. Ощущение себя калекой… ( можно, наверное, самозабвенно ковырять в носу… и думать о высоком…)

Плюс ранняя встреча с Наставником. Она обязательна! (или наставницей). Или наставниками, друзьями. Читайте Бунина, Толстого… там об этом есть. И, конечно, могучий эгоизм. Чтобы вообще не погибнуть.

Существует большой соблазн — соотнести свою жизнь с крупными, значительными историческими событиями , свидетелем которых ты был. Вольно или невольно. С чем (или с кем), подчас случайно, «совпала» твоя жизнь. И снова тут кстати Пушкин:

«Чему, чему свидетели мы были!…

Металися смущенные народы,

и высились, и падали цари,

и кровь людей то славы, то свободы,

то гордости багрила алтари…»

………….. Не в таких масштабах, конечно, и не так роскошно, как у него, в девятнадцатом. Хотя… чем Великая Отечественная война — не великое историческое событие? Плюс + падение тиранов и правительств… Ленин (которого «застали» только родители), Сталин, Маленков, Берия… (не к ночи будь помянуты) И далее – вплоть до. Вот и «исторический фон»…

… Помню, и этого не забыть, каким откровением прозвучал для нас, школьников, Кондратий Рылеев, в том же 9 классе, уже в Одессе и после войны:

« Надменный временщик, и подлый, и коварный!

Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный!

Неистовый тиран родной страны своей,

взнесенный в важный сан пронырствами злодей…

… Твои вниманием не дорожу, подлец!» — и хлесткий звук пощечины, казалось, раздался тогда в классе и в этих стихах, которые с блеском прочла нам учительница русской литературы Светлана Павловна, тогда молодая и прекрасная… А какая лексика! И вообще, сколько надменной страсти было в этих декабристах!

… В памяти навсегда остались — война, бомбежки в Одессе, дым пожара на Прохоровской улице,, эвакуация, хлеб, сладко пахнувший почему-то авиационным бензином…(?), эвакуация на последнем танкере «Сахалин» (до Мариуполя), в страшный ливень…За две недели до того, когда немцы вошли в Одессу….. Средняя Азия, арыки, ледяная вода, фантастическая грязь на ночных дорогах, землетрясение в Намангане… жара, цветущие сады Узбекистана, Ташкент, река Урда, базар, Шахантаур (старый город), моя школа, мой первый учитель, милый старик, которого звали почему-то Николай Гаврилович…

… улица Навои, Анна Ахматова… которая жила, оказывается, совсем недалеко (?), едва ли не рядом… Потом — 1945-й. Возвращение домой, поезд, громадный мост через Волгу, ветер, холодно, утром 9 мая — неожиданная остановка в Харькове, голос Левитана по радио, «Говорит Москва…», крики, объятия… – победа! Потом — подорванные и застывшие немецкие танки на улицах Одессы, какая-то первобытная растительность, буйная трава в парке им. Ильича… Весна на Молдаванке! Школа №132. И страшная полуголодная зима 46-го года……

Зима, скарлатина … Я на месяц заперт в доме. Шатаясь от слабости, подхожу к окну. Наш двор вижу сквозь глазок окна, стекла плотно схвачены морозом… В комнате — раскаленная «буржуйка». Первые стишки тогда.

… В десятом классе мне случайно попалось четверостишие Бориса Слуцкого:

« Я вырос на большом базаре, в Харькове,

где только урны чистыми стояли,

поскольку люди торопливо харкали —

и никогда до урн не доставали…» ……………

………

Это почему-то очень запомнилось и задело (в хорошем смысле)

Потом было лето 1947…. Была высокая красавица Майя, Маечка Карп, дочь наших соседей на ул. Прохоровской №20, в которую мы все были остро влюблены тогда… ( я и сейчас ее живо помню!) Была буйная трава окраин. Был печальный полусумасшедший еврейский мальчик Хаим, узник недавнего гетто, который любил играть с нами во дворе… И такая была жалость к нему тогда! да и теперь тоже…..

………………..

______________ /продолжение последует/

……… или —- дал1 буде ——

06.04.2015

Матрас, или Прощание с Бабелем

Рассказ из 20-х годов

…Мой брат был беден. И была весна. И было лето. Когда наступало лето, и мы задыхались по вечерам от сумасшедшего запаха цветов и акаций, нам было все равно. Кровь неслась по нашим наэлектризованным телам вверх и вниз, как

будто ее кто-то подгонял. Ее подгоняло наше сердце, наши сердца — мое и брата Изи. Они колотились гулко и тревожно… Душа замирала. Соленая кровь совершала тысячу первый раз свой кровавый и вековечный путь по нашим сосудам. В голове шумело… Падали звезды… Шарахаясь из стороны в сторону, от берега к берегу, ходило под Одессой, как под сердцем, большое Черное море… Оно раскачивалось, налетало на берег и сразу уходило, — как будто его ждали на другом берегу… Море, море!..

Какая пошлость — думать за матрас! И все таки, как только подходило к концу лето, и уже не было ни сладкого запаха дынь на базарах, ни теплых лунных ночей, ни собак у булочных, ни… мало ли чего еще? И уже начинался ветер, и шумел парк, и пахло осенью, и хотелось тепла, — я и Изя, мы оба начинали лихорадочно думать про матрас. Мы думали про него всю зиму… Мы сочли бы иметь его один на двоих. Мы даже забыли о женах. Мы хотели матрас. И несчастье произошло. На нашей улице действительно купили его. Новый. Полосатый. Голубой. Это была давняя мечта — моя и моего брата Изи. Матрас сладко звенел, как арфа, когда вы на него садились, и долго провожали вас гудением своих струн, когда вы поднимались с него… Это был настоящий орган!.. Это была бы роскошь на грани безумия. И его купили. Это не сделал ни я, ни брат Изя. Это сделала тетя Песя, здесь сидящая. ОНА сделала это… Она сделала это публично, при всех. По улице везли матрас. Была весна. И мы пошли за ним, как за гробом…

2

…О не спрашивайте, что было потом! Конечно, весь квартал вылез из окон и смотрел на нас, провожая нас сочувственными взглядами. Все зна ли, как мы хотели матрас, и все видели, как мы не имеем его. Мальчишки преследовали нас по пятам. Все сумасшедшие квартала шли за нами, кривляясь. Даже тихий помешанный Шая бросил ковырять в носу и плел ся за нами в сандалиях на босу ногу, и глаза его осмысленно смотрели.

Сморкатые дети, золотушный приплод Привоза, не отставали от нас ни на шаг и дразнились…

Тогда мы не выдержали. Мы не выдержали унижения.

…Тень брата качнулась на стене. Она тронула тетю Песю за руку: «Вы помните это, расскажите, как это было, в точности».

Тут вмешался я.

— Мосье Бабель, — сказал я, потому что передо мной сидел именно он. — Вы, как всякий, я думаю, писатель, — умный человек. Вы гораздо умнее, может быть, чем известная Хана Маневич с Малой Арнаутской (пусть земля ей будет пухом!)… и губернатор Новороссии, вместе взятые. Я бы даже сказал, за самого царя!.. Но — не будем преувеличивать…

— Да да, не будем преувеличивать, — мягко и с глубоким ехидством

сказал Бабель.

…Так вот, я прошу у вас каплю внимания к этой истории. Мы не могли выдержать унижения и печали. Мы начали умолять тетю Песю, облада тельницу сокровища, и обещали ей все. Мы на ходу отдали ей все наши деньги и говорили о счастье наших детей и внуков, и о благодати Божьей, которая опустится на нее, о милости, в которой не отказывают, о том, какое благодеяние перед Богом и людьми она совершит, — если продаст нам этот матрас, средоточие наших помыслов, нашу мечту…

И на глазах у всех случилось чудо. Великая доброта и жалость снизо шли на тетю Песю, бедную мать единственного сына, убитого по ошибке в прошлом годе налетчиками в мануфактурной лавке Арона Ципеса…. Короче говоря, мы перекупили его. Прямо на улице. Он был наш. Целиком. Со всеми своими звонкими потрохами. Тугой и воздушный. Мы готовы были голодать, чтобы купить его. И мы бы голодали, в этом нет сомнения!

Но несчастье произошло…

3

…Когда мы подходили целой процессией к дому брата, в конце улицы показались конники, это были петлюровцы. Они неслись с шаблями наперевес, прямо наперерез нам, по Малой Арнаутской, не доходя Преображенской… Они неслись на своих мыльных конях, матерно ругаясь, задыхаясь от погони и от жажды, от запаха евреев и предвкушения погрома. (Это было, как раз когда мы доходили до Изиного дома, и с балкона чуть не выпали его дети, кричащие нам вслух…) Они неслись нам навстречу. Наш матрас несли два лепетутника с Провоза, два чужих человека. Увидев близко от себя конские морды петлюровцев, они испугались. МОЖНО было испугаться, но НЕЛЬЗЯ было бросать дорогую вещь. Они бросили его прямо под копыта контрреволюции, и обезумевшие всадники пронеслись над ним, как судьба… …Они растоптали наше добро во мгновение ока. Каждая лошадь считала своим прямым долгом всадить копыта в голубой шелк и серебряную спираль пружины — вещи, которой мы не успели насладиться. Больно было видеть это. И мы ослепли от горя… Но брат Изя, наверно, ослеп больше, чем я. Иначе он заметил бы, что стоит слишком близко от дороги — слишком близко от смертоносного пути разгоряченных коней… Бедный Изя, он рванулся вперед. Он совсем забыл о страхе, он хотел спасти свою мечту, которую терзали кони неизвестно откуда взявшейся банды… И он попался. С криком, который я не могу вам передать, ЕГО ПОЛОСНУЛИ по лицу бандитской саблей. И брат упал… Я не буду долго размазывать по тарелке кровавую кашу из пыли

и слез… Я скажу коротко: всадники, как ангелы смерти, пронеслись над нашими головами — над нашим горем — и исчезли в золотой молдаванской пыли…

4

…Налетела на город настоящая буря, из тачанок и красных знамен, и никогда больше погромная банда не возвращалась в нашу

жизнь. Революция пришла и больше уже не уходила с прекрасных улиц Одессы. Началась, КАК ВЫ САМИ УЖЕ УСПЕЛИ ЗАМЕТИТЬ, наша с вами жизнь, вечная радость для наших внуков, и как знать, может быть, даже (не дай Бог, конечно) правнуков… Но брат Изя был убит навсегда.

…Видите ли, что я вам еще скажу… Я скажу вам, что наша прихоть, наша мечта, наша надежда на маленькое счастье, которое заключал в себе тогда этот несчастный и великолепный по тем временам (да и по нынеш ним тоже!) матрас, — стоили нам дорого… Так всегда бывает, за мечту надо платить. Как вы думаете, я не прав? Я прав.

Качая большой мудрой головой, вы улыбаетесь со слезами на глазах и считаете, конечно, что эта местечковая трагикомедия (назовем ее так) не очень достойна вашего пера… Но вы понимаете также и то, что эта маленькая история из жизни больше, слава Богу, не повторится, и от этого вам грустно, радостно и немножко больно…

…Старая тетя Песя, у которой на лице уже не было места для морщин, гладила своими остывающими пергаментными пальцами теплую руку писателя и качала белой от воспоминаний головой…

Одесса, 1980

.

Ветер века

(Опыт пародии)

Посвящается Виктору Борисовичу Шкловскому

Вы думаете, это бредит малярия?

Это было, было в Одессе…

В. Маяковский

…Мы приходили в гости к Пушкину, приносили с собой неостывший монтаж “Броненосца Потемкина”. Пушкин понимал все. Понял бы и это. Кинематографическое видение молодого, тогда еще худощавого Эйзенштейна было ему раскрыто на два века вперед. За спиной поэта были две главы “Онегина”, кое-какие стихи. Хотя до Болдина было еще далеко.

Гроссман, как всегда, ночевал в Императорской библиотеке. Спал на столах, питался бутербродами и думал о Достоевском. Тынянов жил тогда в Петербурге, который еще не стал Петроградом.

Ленинград хорошо помнил Пушкина. Но тогда он был еще Петербургом.

Петр Первый приходил к Неве, долго смотрел в карело-финскую воду. Ему мерещилось будущее, оснащенная фрегатами Россия, убегающий из Полтавы Карл…

Маяковский жил тогда в Одессе, носил желтую кофту, бережно держал монокль в глазу у Бурлюка и тревожно писал свое “Облако”. Никто не помогал ему.

…Гении всегда голодают. Маяковский был гением. Бурлюк слишком много знал о живописи. Он вообще слишком много знал и поэтому почти не умел рисовать. Зато прекрасно рисовал Пушкин. Такое впечатление, что он подглядел рисунки Нади Рушевой. Сходство поразительное. Но все было как раз наоборот — история повторяется, не повторяясь.

Мы были молоды, жизнь была впереди. Город лежал перед нами, как только что разрезанный, дымящийся на солнце торт…

Ласточки по диагонали пересекали палевое небо на улице Жуковского, где позднее выстрелил в себя великий поэт. Здесь я отвлекусь: неожиданно в мою прозу вошел высокий элегантный филолог в старорежимной бородке и в чеховском пенсне — теперь уже всему миру известный Бодуэн де Куртене. И тут же вышел.

Маяковский заканчивал тогда свою “Флейту”, которую назвал почему-то позвоночником. Куртене говорил о синтаксисе Гоголя. Шершеневич, я и Осип Максимович слушали его рассеянно.

За окном нас ждала революция.

Кстати, о синтаксисе. Оказывается, синтаксиса в жизни женщин почти нет. Есть морфология. Может быть, даже одна физиология. Но до этого я не добрался. Аля жила в Париже. Москва была далеко. Я с трудом писал свою прозу в чужом, неуютном Берлине.

Лифшиц был прав: берлинские притоны никуда не годились. Там негде было даже поставить машинку. А писать очень хотелось. Письма в Париж шли не скоро. Начиналась весна.

Однажды мне чуть не позвонил из Парижа Всеволод Иванов. Был еще другой Иванов — Вячеслав. Был и третий — Георгий. Но об этом в другой раз…

Помню песню, которую в юности пел Татлин — в школе живописи, ваяния и зодчества. Там были слова:

На углу стоит аптека.

Любовь гложет человека…

Ее содержание поразило меня.

Но послушаем лучше Стендаля. Или нет — Мопассана.

Лучше Мопассана.

Мопассан знал о них (о женщинах) все. Или почти все. Все знал Толстой. Но не сказал. Жаль. Иначе статьи Луначарского о нем были бы совсем другие… В искусстве время необратимо. Как и в жизни.

…Светало. Над лужами шли облака. По мостовой торопливо шли Хлебников и Пастернак с Марией Синяковой. Пил, спивался и неумело скандалил синеглазый Есенин. Айседора Дункан на ледяном полу танцевала в холодном Новочеркасске.

В “Бродячей собаке” по-прежнему подавали ананасную воду. Володю это бесило. Неожиданно поэт прочел “Мартина Идена” и увлекся кино. Так начиналась новая эра в искусстве.

Лев Якубинский прочел “Мистерию-Буфф” и был потрясен. В рифмы Маяковского медленно вглядывался Александр Блок. Блок жил тогда на Шпалерной. В комнате плохо топили.

У Блока была цинга. Впрочем, у кого ее тогда не было?

В огромном доме жил Алексей Максимович. Он много курил, кашлял, иногда задумывался. В доме Горького было тепло, почти ежедневно обедали. Давид Штеренберг старательно рисовал, срисовывал у Петрова-Водкина знаменитую петроградскую селедку.

Селедку выдавали по карточкам академикам и чекистам. Потом стали выдавать и поэтам. Но не всем. Однажды дали Блоку. Блок не взял.

В Зимнем топили паркетом. Книги берегли для будущего. Будущее стояло за углом.

…У Бриков резались в карты. Интересно, как бы повел себя Брюсов, если бы пришел сюда? Но Брюсов не пришел. Маяковского он принимал с оговорками и трудом. Зато безоговорочно приветствовал профессора Потебню, которого мы все очень любили в те голодные годы и дни.

По ночам стреляли. У ЧК было много работы.

…Ленин почти ежедневно ночевал в Кремле. Ему приносили крепко заваренный чай и сухари. Но без сахара. Сахар Ильич передавал в детские дома.

— Да, батенька мой, — говорил он Горькому, — Россия голодает. Но власть мы не отдадим. Дудки! Попомните мои слова: электрификация плюс советская власть скоро захлестнут всю страну! Насмерть. И поделом ей!

Горький смущенно покашливал и пытался объяснить Ленину трагизм положения русской интеллигенции.

— Бросьте, Алексей Максимович, — все это архиглупость и троекратная чепуха! Угощайтесь!..

И, назвав русскую интеллигенцию говном, радушно пригласил Алексея Максимовича к столу.

— Вот, из Астрахани прислали свежую рыбу. Завтра же — все в детдом!

…Ленин интересовался всем. Переворачивал горы контрреволюционной литературы. Часто звонил Дзержинскому.

Об апперцепционных процессах интересно писал Авенариус. Ему вторил Мах. Оба были не в ладах с марксизмом.

Нашим союзником в Опоязе неожиданно оказался Лев Толстой. Писал старик удивительно! Магия его сложноподчиненных предложений пришла к нам из будущего. Но об этом ниже. И чем ниже, тем лучше.

Симулянтом сумасшествия называл Володю Корней Чуковский. Потом он изменил свое мнение. Но было уже поздно. Маяковский ему поверил. На эстраде рыдал, бился в конвульсиях большой, красивый человек. Кончил неожиданно спокойно, выпил стакан воды, поставил точку и ушел. В первом ряду осторожно аплодировал Илья Зданевич. За границей, давясь устрицами, медленно умирал от смеха Аркадий Аверченко.

…И последнее. Я давно хотел написать о Бабеле и Циолковском, Чарли Чаплине и Довженко. О Верлене и Сезанне. У меня на полу скопилось огромное количество материалов о Бурлюке и Якобсоне, об Андрее Белом и негритянском джазе. Я очень люблю прозу Тургенева и Дзиги Вертова. Хотя последний прозу почти не писал.

Я мог бы многое рассказать о последних днях Шекспира, которого, судя по последним публикациям, вообще не было. О Наполеоне, который позорно провалил египетскую кампанию. О дивных красках египтян и минеральных удобрениях Ближнего и Среднего Востока. О пирамиде Хеопса и древней Атлантиде, о ямбе и Корее…

Но вернемся к литературе.

…Сближение Сумарокова с футуризмом может неожиданно оказаться плодотворным. Когда Герберт Уэллс со своим светловолосым сыном остановился у Горького, он с большим трудом понимал смысл происходящего. Уэллс был англичанином. Революция осталось для него за семью печатями.

Когда Ахматова писала:

Он снова тронул мои колени

Своей недрогнувшей рукой… —

она восстанавливала в литературе конкретный жест любви. И тем самым вносила посильный вклад в революционное преобразование искусства и жизни.

Я жил в Персии, о которой писал, но в которой никогда не был Есенин. Я смутно помню Катаева, но хорошо запомнил Грибоедова, которого все-таки убили тогда в Тегеране. Хитрая широкозадая Персия обманула-таки гениального комедиографа. Но Булгарин ошибся: будущее принадлежало Александру.

…Над страной весенний ветер веет. Уже февраль. Скоро март. Но пахнет почему-то апрелем. Значит, уже весна. Впереди май. А там и до июня рукой подать.

Мне девяносто лет. Юность бессмертна.

Ветер века дует в мои паруса.

Так хочется жить и работать!

.

ЖИЗНЬ БЫЛА СТРАШНА И ПРЕКРАСНА…. Как во сне.

(из одесских записок /фрагмент/

……………………… или ЭХО РОМАНА…

……. Улицы Одессы 60-70-х….. К ночи это уже были корабельные палубы и мокрые паруса…. В них всегда жил ветер. Ветер и дождь. К ночи ветер набирал силу и штормовую мощь. Улицы пахли бензином, солью и туманом. Мы прощаемся с Толей Гланцом на знаменитом углу — Советской Армии и Чкалова (а также Военно-морского флота! – прибавлял он почему-то.) Около овощной лавки, где работал его замечательный отец — Франк, или Франя, похожий на Жана Габена… Улица Чкалова — угол Валентины Гризадубовой! — здесь мы пытаемся расстаться… (Вряд ли кто из читателей знает, кто такая Валентина Гризадубова. А я знаю. Я собирал когда-то советские марки…)

— Но зачем тебе Военно-морской флот?! – спрашиваю я ошалело.

– Флот мне ни к чему. Как и тебе. Но такое название мне… ближе. Я тогда знаю, что уже не заблужусь. Вернее, не заблудюсь….( от слова «блуд» ) Я — как мой папа. Который говорил: «Толя, как надо правильно сказать – изобрил, изоброл или изобрул? Или изобретел?…

— Папа, ИЗОБРЁЛ!! – кричу ему я. — Хорошо, пусть будет «изобрёл»…… (Но изобрУл – ему, конечно, больше нравилось… )

……………….

…Мимо наших ворот, по мостовой, продвигаются по диагонали, держась друг за друга, два ночных и безвредных сумасшедших… Уже немолодые люди, Додя и Володя. Они не братья. Хотя по уму – очень даже. Они всегда вместе. Всегда вдвоем. Их нельзя разделить. «И в этом их сила», — говорил Толя. А у «Привоза» их всегда ждал несчастный Шая, который всегда, в любую погоду, ходил босиком…..Сейчас ему дали сигарету. И он счастлив.

……Я вспоминаю: ночное море, одесса, 12 станция…Ночь, лето, пыльные вишни у дороги. Цветы, одуряющий запах белой гвоздики. Початая бутылка шампанского на скамейке… Купание в ночной воде. Громадная луна над горизонтом. Такая странная планета… Рядом — Вадик Чирков и Юрочка Новиков. Мы говорим о великой задаче кинематографа (почему-то). О том, как было бы замечательно — снимать город и море ночью, и не обязательно обнаженных ночных купальщиц.

Хотя и их тоже. Но без камеры, без камеры!! Только глазом, виртуально. Как Дзига Вертов. Главное: зафиксировать их смех, бюст, брызги при луне , черную, как нефть, воду………….Потом — хорошо бы снять, «в волшебном и рискованном ракурсе!» — ноги девочек (это говорит Юра, задыхаясь и предлагая варианты), танец пьяных проституток Привоза!! И обязательно черных кошек, несущихся с крыш, и автомобильные фары в тумане… Черно-белые кадры. Непременно черно-белые! Контрасты! контрасты!… Тоновая съемка! Чарли Чаплин. Немое кино… Нью вейф. Новая волна! Не забыть и зверей в ночном зоопарке, который подобен тюремной больнице….. – Но при чем тут…?

Но он не слушает. «После чего… мы увольняем ВСЮ администрацию зоопарка! = кричит в азарте Юра. – Всю!! За безобразия, которые там творятся!…..Ибо администрация уже НЕ МОЖЕТ справиться. С великим задачами кинематографа!… и содержать сытых и не больных зверей! Администрация собой уже не владеет!…» Бред какой-то.

( Как-то Игорь Павлов мне сказал: «Если бы пройти с киноаппаратом по городу — ЗА ТОБОЙ, Фима, но так, чтобы ты этого не видел…получился бы один из лучших документальных фильмов мира… Эти твои внезапные остановки посреди улицы (или мостовой), твоя жестикуляция, траектория твоих передвижений, твои жесты, твое всё!…Удивляюсь, что до этого до сих пор никто не додумался»)

========================

…Мы долго прощаемся с Толей Гланцем . Стоим на ветру, курим, разглядываем созвездия…Потом Толя, кутаясь в шарф, глухо читает мне стихи:

«Я уже большой как видно

Я иду пешком по крышам

Я иду на нерест ночью

Гулко кашляя в кашне.

И за мной плетется вечер

Кровожадный провожатый

Языком глухонемецким

Заслонив родную речь….»

— Как, Фима? — Отлично ,Толя! Отлично!.. — От нуля?? – Нет, в самом деле…

А потом прочел мне это:

«Отравился старым бензином на работе случайно Сережа.

И не помогли ему ни слава, ни знакомство в английском посольстве.

Проносил его ужасно по зеленым улицам ночью

мимо денег, лежащих в кассах, мимо дворников, спящих в койках…» и т.д.

…. И стало мне тогда невероятно грустно и сладко, как после рассказа Фолкнера или Шервуда Андерсена…

…………………….

Валик Хрущ, гениальный художник Одессы, потом рассказывал…

— Иду я по Новорыбной, около Привоза. Уже почти часов 12 ночи… Смотрю – стоят два еврея у аптеки, там, где Блок когда-то зимой срочно искал презервативы и аперитив…!! Стоят два поэта. Два талмудиста под звездами. Один длинный, худой, с большим носом. Как у Мейерхольда. Прикидываешь? Второй тоже еврей, толстый, молодой и в шарфе. Смотрят в небо и, наверно, видят там Бога… И курят. Оба крепко держат одну книгу… Книга одна на двоих. И на всех! Талмуд, ясный х…. И не могут оторваться. Они читают на иврите, хотя иврита не знают. И курят в темноте. (Курят, между прочим, хороший табак! Настоящий «Липтон») А мне как раз очень курить хочется. Как никогда. Но отрывать людей от Талмуда, вы же знате – это не в моих правилах… Я ждал. Я чуть не обмочился тогда от ожидания… Потом я сказал им: « Ребята, лучше заходите уже ко мне. Тут недалеко. Чай как раз вскипел. Вика дома, и мы будем рады. Но курева нету, учтите. И до утра вряд ли будет. И всем будет от этого больно!…» Мы, конечно, немедленно его угостили… Постояли еще немного, Хрущик прочел нам под звездами короткую, но содержательную лекцию о Филонове и Кандинском… сказал еще что-то, кажется, о креветках и что-то о дамасской стали и кинжалах. Потом неожиданно добавил на прощанье: «Вы будете смеяться, ребята, но этот поц, извините, с Новорыбной (который купил у меня позавчера клёвые крючки, с клеймами ) всю ночь стоял у камней с удочками, ни хера не поймал… и в тот же вечер повесился на ремне, на чердаке у Кузнецова, где снимал двухметровую хавиру на крыше. За семь рублей! .… Причем, не заплатил. И умер весь в долгах и без нижнего белья. Как и полагается художнику… Ладно, заходите. Я покажу вам работы Хруща. Настоящие. Без подделки. И без рам….

— Спасибо, Валик, т ы настоящий друг. Но только завтра… — сказал Толя. – После семи вечера, ладно?

— Годится. После 11. Утра. Я заварю английский.

………………………..(… и вытащил из кармана, на прощанье — великолепную, дорогую, вполне английскую, ароматную и уже дымящуюся трубку… Мы ахнули! Хрущик сказал: «Пока, ребята. Я почесал…» И растаял во тьме . Это был у него такой театр…

…… потом пошел дождик, как серенький козлик….

(одесса – германия, 2011 год…)

…… ****

дожди

…Шли в то лето питательные дожди.

Дача на Дубовой росла, расширялась от ливней, горела.

Прели огороды. Пчелы сосали загноившиеся недра цветов,

дурели от сладости, обморочно висели на стеблях…

Тлел полдень…

Вздыхали бревна во сне, жмурилась солома.

Переворачивались, не выдерживая веса, груженные ливнем облака.

Листва пила дождь ненасытно, жадно, проливая мимо,

захлебываясь, смеялась от счастья….

Шли питательные дожди,

начинался июль, погромыхивали грома…

Над пригородом шло лето……………

…………………………