Александр Сафонов (Сашка Бор)

Александр Сафонов

(Сашка Бор)

03.10.1974 — 16.06.2018

Боже, Боже, как мне надоело каждый день вот так мирно умирать! Боже, как я устал от всего вашего мира! Однажды я получил письмо, оно стало основанием всей моей следующей жизни. Написала мне его Наташа З., стоял 81 год. Она написала мне: «я тебя люблю, встретимся у аптеки?»

С тех пор прошло много, множество лет. Но я так ее и жду у этой дебильной аптеки. Дурак я.

Ещё Сашино в ФИНБАНЕ

кликабельно

На Трех вокзалах — Том 1

На Трех вокзалах — Том 2

Дурацкие стихи

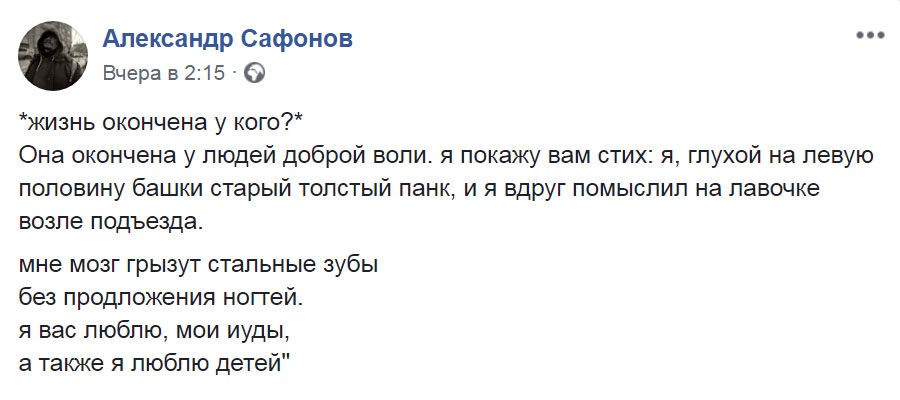

Последнее Сашино в фейсбуке.

15 июня 2018

Написал и умер.

Правда

Жил-был я. Звали меня, предположим, Дима. Это, кстати, совсем не хуже, чем Гриша, Леша или Паша. И только совсем чуть-чуть похуже, чем Саша. Но не суть. И пошел я эдаким Димой сейчас к метро. Так просто пошел. Потому что мне холодно на работе – пиздец! Затем и пошел. Дай, думаю, пойду-схожу, может, согреет меня путешествие этим самым Димой? И пошел. А на улице, на улице же замок заиндевел! То есть, он заиндевел с нашей, с человеческой стороны, с подвздошной, с внутренней. И так я на кнопочку эту электромагнитную нажимаю, и эдак, а в результате – пшик, хер там, не срослось. Пришлось мне на него дышать, а хули делать? Зажигалка же, разумеется, как посмотрела на такие блядские дела, сразу закончилась. Дышал я туда, ломился, стучался, даже иногда кричал от горя, но дверь таки открылась. И – бац! – солнце прямо на меня накинулось, светит прямо в глаза прищуренные, между ног внизу путается, на машинах ледяных искрит. Благо, у нас офис – машин до хуя кругом стоит, мерзнет. Вышел я, выдохнул паром огромным «Слава Богу!» и отправился. Иду, думаю: «Вот я, например, Дима, как Дима Смирнов (где он сейчас?). Диме что надо? Диме надо идти, будто в ванную комнату идешь: широко, споро и немного виновато, отвернувшись немного. Так все Димы ходят!». Вот я так и пошел. Только дошел до Рижской, а мне кричат: «Димон! Димо-о-он!». Ну, так я и обернулся. А там дворник стоит у пешеходного подземного перехода. Стоит не просто так, а с обширным левосторонним бланжем – будто ему его же лопатой вот-вот, только что, и досталось. Ди-и-и-мо-о-о-он!!! – орет мне, – дай покурить!

Я, разумеется, никому ничего не дал. Потому что если этому засранцу надо, то он подойдет сам и Сашей меня назовет, как с детства меня все называют.

Так он и подошел. Оказался Мишей. Что, говорит, Дим, а я ведь сразу заприметил, что ты Дима! Идешь такой быстрый, виноватый, рожу воротишь ото всех, будто в баню к голубым. Дай, братец, закурить! Ну, дал я ему, разумеется, говорю: а тебя-то как звать? Мишей, – отвечает, – по-другому не слышал ещё.

Ладно. Ничего. И вот мне Миша историю-то и рассказал вот такую:

«Я сам из Георгиевска, знаешь такой городок? А-а-а, ну так, тем более, что теща рядом живет, тогда точно знаешь! Сам бывал? Нет? А где? В Зеленокумске? Не, ну, похоже, в принципе, только у нас лучше гораздо! Чем? А вино? А как же? Георгиевское же! Не пил? Пил? Ага, ну раз пил – можешь понять. Так вот, У меня со школы друг был – Димон – ну, пиздец! Ну, вылитый ты! Так же всё ходил, особенно если до автовокзала: пойдет таким вот озабоченным, красивым, шо пиздец: все девки его! А у нас, знаешь, какие девки в Георгиевске? Э-э-э! Хоть глаза выколи нахуй – так хочется наших девок! Вот мы все их и хотели, а Димон, будто урод какой, не знаю, до автовокзала дойдет, расписание прочитает, и обратно… А вокруг по всем заборам сопли девичьи висят, ага! Да не очень-то и на этого Баскова похож: ну, так, есть два глаза, и все в одну сторону смотрят – и то дело! А девки георгиевские, ну просто потекли. И вот ходил этот Дима раз, два, три, а потом я уже ему говорю: ты либо выеби хоть одну, либо дома сиди! А то и у нас нет, и у тебя в штанах гостей не будет! Тот Димон, – слышь, дай ещё покурить, – тот Димон только на хуй меня послал и всё. Ну, мы с пацанами посовещались, ну ты ж и сука! Решили его немного того, ну, это, в ебало ему дать. Зуб-два выбить, чтоб он красоту утратил непомерную, чтоб с нами сравнялся немного. Ну, и что? Ну, подловили у автостанции, въебали, высадил ему Стёпа передние зубы, всё у человека хорошо будто бы стало…. А только он ходит на вокзал и ходит, ходит, сука, и ходит. И все девки, как одна, по нему, по беззубому-то слезы плачут и клитора себе расчесывают! Ну, что ж ты делать будешь, а? Решили с пацанами ноги ему сломать, чтоб, сука, не ходил. Ну, подловили ж его, Стёпа держал, а я автомобильным насосом (он у меня как раз с собой был – я с завода домой нёс) ему по ногам хуячил. Так, не сильно, чтоб не до трухи кости. Потом отнесли его тёте Вале. Тёть Валь, тут вашего Димку трактор сбил! Ну, и сдали, короче… А только на другой день смотрим: идет Дима на станцию. Идет, будто ему хуем по лбу стукнуло, а не ноги переломаны! Идет себе и идет! Чу! Мы с пацанами – вдогонку! А девки ж все стоят, из дворов повыбежали, в калитках стоят и сопли по нём роняют! Догнали его кто с чем был: у кого лопата, у кого колун, а у кого и дрын. Санька Шестак – тот вообще рессору притащил от Беларуси: тятька домой принёс с базы. Ну, не суть. Идем к нему, стой, кричим, сука! Как это так ты ходишь!? Мы ж тебе, блядь, лодыжки на обеих ногах в труху перемололи, как это ты, блядь, ещё и теперь наших девок корячишь!?

– А я, – Димон говорит, – ангел. У меня и костей поэтому нет. Совсем.

Мы аж рты пораскрывали.

– Так, – говорю, – хорошо, а что ж ты на автовокзал всё ходишь и ходишь, ходишь и ходишь??

– Уехать хочу, – говорит, – уехать…».

Вот я это всё послушал и пошел обратно на работу. Оставил ему десятку – он попросил, и пошел. Как Дима. Быстро пошел, с интересом. И ни от кого не отворачивался: нехуя! Пусть сами в глаза смотрят, если кому надо. Так и шел Димой до работы. Правда, ни одной девушки так и не встретил. Так и не Дима я, по большому-то счету, не Дима, а Саша. А это – это совсем другая история… Такие вот дела.

Рассказ

«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного!» – вьется и вьется в голове, плетётся и плетётся. Повторяется. Мне брат четки когда-то подарил из сербского монастыря на Афоне, они такие хорошие, вот я на них и нанизываю. А сам думаю. Думаю сначала просто так, потом меня начинает мотать везде, что говно в проруби, потом я забываю эту хорошую вереницу слов насовсем, и мне становится неуютно. Сразу становится неуютно, и я начинаю думать о всяком плохом и некрасивом.

Потом я пройду так шагов десять или одиннадцать, а мне уже плакать хочется – так всё стало плохо и говняно. Начинаю опять: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного!».

А через каждые двадцать сербских узлов – серебряный крестик в пальцы попадается. На него – «Богородица Дева», а ещё к о. Павлу Груздеву одна просьба. Так и иду. Наматываю. На ноги снегу наматываю, на душу – сербскую двадцатку.

Потому что снег точно такой же, как белая ленточка. Ну, у первоклашки какой-нибудь, из её волос, вот такая.

Иду и думаю, что сегодня будет, Господи, помилуй. Станут на меня орать, кричать, уволят или не заметят меня, серого и дурацкого, обидят или я кого-нибудь тоже обижу, Господи, помилуй…

А автобусы и троллейбусы в пробке стоят, и там, внутри, люди на меня смотрят. А я – что? Иду и иду.

На работу.

Так тяжело зимой ходить – это просто ерунда какая-то! Соберусь куда-нибудь зимой пойти, надену тонну ваты и заменителей, кепку, ботинки, кальсоны внутри стеганые. Вышел. Пошел. Как по дну: ногу не согнуть, лед кругом скользкий, ветер прямо в рожу свищет. Пшук – и полетел капюшон далеко, под колеса автомобильные. Оторвал его, значит, ветер.

Прямо с кнопок с загривка сорвал. Кепку – туда же. И снегом мне в лицо и в уши швырнул.

А я и не расстраиваюсь. Зачем же?

Было, я однажды в воду упал зимой. Там, недалеко от улицы Станкевича прорвало трубу с водою прямо из земли. Она и течёт, а сверху – мерзлая вся. Вот я и поскользнулся, собою наст этот пробил и стал обтекаемый сточными ледяными грунтовыми водами. Или фекалиями, не знаю. А мороз уже и двадцать пять, где-то, а то и тридцать. Вот я и остекленел в штанах. В куртке тоже остекленел. А что тут уже переживать?

Пошел к знакомому, штаны на батарею класть. И не простудился вовсе, потому что зубровку мы с ним пили с перцем. На кухне.

Не очень понятно, зачем я всё это пишу. Наверное, это оттого, что уже заебался совершенно от всего на свете, кроме детей, жены и выпивки. Хотя, от выпивки я уже тоже заебался.

Иду, а на меня собаки озираются. Они всегда на меня озираются и натягивают свои поводки, если иду. Это что-нибудь, да значит в моей жизни. Что-нибудь, да значит. Иначе – нельзя.

Да, я ещё всегда забываю расслышать, как в моей голове ещё от подъезда запускается Nina Simone “My baby just care for me”. Такая хорошая песня есть.

Очень не хочется курить, курю и смотрю на рекламные щиты вдоль шоссе, Господи, помилуй. Их создавали, может быть, для кого угодно. Но в отношении меня у них единственное назначение: сорваться от ветра и упасть мне на голову. Иная функция их мне не ведома. Только, вот, ещё мешаются очень сильно, когда ещё издалека в глаза бросаются – мешают думать словами.

Ещё осенью, когда меня вдруг почему-то избрали и приласкали в Новом Очевидце, я всё время ходил на работу мимо плаката «Точек не будет», который с яичницей. И всегда сбивался, спотыкался, отшатывался. Из-за того, что это уже был наезд какой-то, какая-то навязчивая записка размером с парус. Картонный парус.

Вот и теперь висит огромная женщина с полуголой грудью. Кажется, что её уже с Кольцевой видно. Зачем же мне это?

Прохожу мимо храма, детских садиков и школы. Господи, помилуй. Такое чувство, будто я мебельный фургон. Во мне столько дерева, ножек и табуреток, что на снежных утоптанных кочках они гремят друг о друга.

Снег пошел.

Спрашивают прикурить:

– Можно прикурить?

– Отчего же, сейчас, – киваю и роюсь в карманах.

– Что-то случилось? Всё нормально?

– Да, всё ничего, – даю зажигалку.

Мужик с ящиком слесаря прикуривает, смотрит на меня внимательно и спрашивает:

– А ты кожаную перчатку не находил?

– Нет, – говорю, – не находил.

– И я почему-то не находил. Жаль, – и мужик уходит, не отдав мне зажигалку.

Возле автосервиса на перекрестке стоит огромная красная неоновая буква «А». Огромная, трехметровая. В полнеба. Я ее ненавижу, потому что она всегда светится, даже если ещё утро, даже если я ослепну, она все равно будет светиться. Она всегда красная.

Ещё я думаю о сыне, когда иду на работу. Вспоминаю его рожицу хитрую. Наверное, он уже проснулся, думаю. Наташку терзает, прыгает на ней, за волосы дерет.

Хорошо, что я уходил, когда он ещё не проснулся, потому что если он просыпается до моего ухода, то он меня никуда не пускает. Плачет, забирается на руки, обнимает за шею, зовет в комнату играть в его любимый самосвал.

Я, конечно, все равно ухожу, но на душе у меня становится очень погано и отвратительно. Никогда бы от него не уходил.

Дурацкий магазин «Самохвал». Дурацкий потому, что мне туда нельзя – я на работу иду. А когда вечером возвращаюсь домой, то мне не хочется уже туда заходить, я уже решил все свои проблемы и иду нагруженный бухлом.

Возле него, этого дурацкого магазина, всегда стоит один и тот же дворник-таджик в красной рабочей жилетке с лопатой. Он стоит и всматривается в дверь. Старательно всматривается.

Я думаю, что он торопит продавцов, чтобы поскорее открылась дверь.

Мне кажется, что никто и ничто никогда не сможет долго игнорировать дворника-таджика в красной жилетке, который регулярно, раз в день, около девяти утра, при любой погоде всматривается во что-то не очень, вроде, важное, но от кого-чего совершенно неотделимое. Вот, дверь эта, например. Или, если бы он всегда смотрел не на коричневый мусорный бак возле того же самого магазина, а всегда и только на его коричневую крышку.

Я думаю, что она обязательно открылась бы. Сама или не сама – это неважно. В конце концов, её бы открыл я.

Я подхожу и стучу в самохваловскую стеклянную дверь. Стучу и стучу. Табличка с той стороны подпрыгивает. Подходит продавщица, долго всматривается в свои маленькие золотые часики на руке, а потом отпирает дверь, гордо поворачивается и, вертя большой жопой, уходит за прилавок.

Я жестом приглашаю дворника-таджика зайти, а сам иду дальше. На работу. Я бы с ним выпил. Когда-нибудь. Обязательно.

Выпью. Обязательно!

Снег прошел. Успел только закрасить асфальт после трактора с огромным валиком.

Этот валик.

Нет, этот трактор, он мне очень нравится. Всё потому, что я – инженер. Хотя нет, совершено не поэтому. Во-первых, он очень красивый. Я всегда вспоминаю, как на подобном тракторе, только без ершика я проходил практическое занятие в институте. На третьем курсе. Тогда я точно решил, что когда-нибудь, обязательно и совершенно точно я стану трактористом.

А теперь я ещё додумываю: и выпью с дворником-таджиком, который знает, что делает.

Я видел не так давно, как такой трактор, а точнее – погрузчик, у которого, кроме ершика, есть впереди ковш, засыпал машину иностранную снегом. Её поставили не совсем удачно: наверное торопились выпить, или к девушке торопились, или к детям.

А тракторист обиделся зачем-то и засыпал машину иностранную снегом. Только зеркала остались наружу торчать.

Там и почта появилась. Обыкновенная почта со сберкассой по правую руку. Я вижу отца.

Отец – самый лучший человек на свете, он меня ждет. Его силуэт я узнаю всегда. Даже если ослепну. Он стоит в шапке, очень знакомо стоит, и с сумкой, в которой бутылка пива для него, и бутылка пива для меня. Я подхожу.

– Привет, малыш.

– Здравствуй, пап.

– Как Ванечка?

– Ничего сегодня. Проспал меня. Поэтому не плакал.

– А мама сегодня допоздна работает. Как Наталья?

– Всё хорошо. Она тоже спала, когда я уходил.

Отец протягивает мне пиво, я его открываю. Ему и себе. Мы стоим и пытаемся не вспоминать о работе, о том, что нам надо будет сейчас работать.

Подъезжает инкассация. Она каждое утро, каждый раз, когда мы стоим у почты с отцом, приезжает в сбербанк. Я ей помахал.

– Я смотрел вчера передачу, – говорю зачем-то (да, на хер я это говорю!?), – там рассказывали, что у страхового общества Росно, или не это не Росно вовсе, а у другой, неважно, пятьсот миллионов застраховалось. А каждый, значит, по сто баксов заплатил минимум за машину свою. Представляешь!?

– Ничего себе, – говорит отец, – а я ночью смотрел по Меццо, когда маман заснула, концерт Билла Эванса, представляешь? Это было так красиво!

– Правда? Вот же тебе везёт!

– Да, – говорит, – всё-тки спутниковое телевиденье – очень хорошая вещь…

Мы стоим, и наши разговоры ничего не значат. Они значат только то, что я своего отца очень люблю. И рад с ним идти работать. Куда угодно.

Я допиваю своё пиво.

Опять идет снег.

Папа не выпил и половины. Он говорит:

– Ладно, ты иди. Только меня запиши на всякий случай!

– Как написать?

– Напиши, что в фотолаборатории, фотографии получаю.

– Ладно, пап. Только ты не задерживайся, пожалуйста!

– Ну конечно!

Я иду к подземному переходу под шоссе.

Мне уже начинают попадаться сотрудники из редакции. Они опускают глаза и пробегают мимо, не здороваясь. Потому что я – всего лишь журналист, а они – менеджеры, редакторы, начальники отделов, выпускающие и остальные, кто выше.

Но я совершенно об этом не думаю.

Мне говорят, когда я спустился в переход:

– Молодой человек, можно вас?

– Да?

– Документы, пожалуйста, предъявите.

– Пожалуйста. Вот – паспорт. У меня ещё есть удостоверение…

– Нет, нет, этого достаточно. Ага, к машине пойдемте?

– А что случилось? У меня есть удостоверение…

– Ничего страшного, к машине идите.

Иду, конечно. Садимся. Я спрашиваю:

– А, простите, что за повод? Разве в моем паспорте вы не вычитали прописку?

– Да нет же, всё в порядке! Поехали.

Машина трогается.

Снег лепит со стекла копию. С лобового, конечно.

Приезжаем меньше, чем за минуту. Это потому, что отделение находится прямо тут, напротив редакции, сразу за подземным переходом.

Меня ведут в камеру с решеткой. Там меня запирают, а те, кто меня привел, передают меня иным, стационарным милиционерам. Один из них начинает меня спрашивать, сверяясь по моему паспорту.

Я говорю:

– У меня есть ещё и удостоверение, пожалуйста, посмо…

– Придет уполномоченный – разберется…

– Я на работу опоздаю сейчас!

Мне открывают дверцу из прутьев и разбивают кулаком бровь.

Я сажусь на скамейку и смотрю на часы: без десяти десять. Это очень весело.

В соседней камере насилуют девушку. Слышно только «хлюп-хлюп, хлюп-хлюп» – так кожа о кожу хлюпает. Или яйца так хлюпают, когда трахают.

А она просто плачет. Не кричит и не рыдает в голос, она – плачет. И шмыгает носом. Она – всхлипывает. Это слышно так, что ко мне приходит контузия.

Я умираю от всего этого говна.

Я стучу в решетку очечником, потому что всё остальное у меня отобрали, я стучу этому пидору, который сидит возле клетки и делает вид, что чего-то заполняет.

Я кричу ему: «Ты-ыы!! ТЫ, БЛЯ, СУКА!!! Смотри сюда, сука же ты! – я вынимаю это дурацкое удостоверение журналиста, я трясу им возле прутьев и кричу, – ты, пидор, посмотри сюда!!!! Пидор!!! Я же – спецкор Независимой Газеты, бля! Я в Литературке работаю вне штата!!! Я пишу ТЕБЯ!!! У меня на ОРТ друзья!!! Только посмей НЕ прекратить ЕЁ насиловать!!!!!!!». Всё прекращается.

Меня выводят. Отнимают карточку. Долго с ней возятся, читают по слогам, удивляются фотографии.

Потом меня выкидывают из отделения. Просто в снег.

За мной выкидывают девушку.

Она уезжает на автобусе, набитом людьми. “My baby just care for me”.

Я смотрю на часы. Я ещё успеваю, ещё без трех минут.

Я бегу и пытаюсь успеть. Я хочу успеть. Господи, помилуй!

Я пришел.

Я опоздал: в списке пришедших генеральный прочертил красную черту фломастером. Остальные, кто опоздал, будут оштрафованы.

Я складываю сербскую двадцатку маленькой восьмеркой, чтобы поместилась в брючный карман, снимаю куртку с оторванным капюшоном. Улыбаюсь.

Начали, что ли, день работать?

Про сумку

У меня очень хорошая жена. Очень хорошая. Мы с ней в воскресенье покупали мне ботинки, а ей – конечно сумку. Ну, с моими ботинками мы как-то быстро разобрались, а вот сумку Наташе пришлось покупать крайне тщательно, потому что сумка, вообще-то, это очень ответственная вещь. Поэтому к вечеру мы её все-таки не купили. Зато я успел возненавидеть весь мир с этими его сумками, потом вновь полюбить, а потом снова возненавидеть. И ненавидел до тех пор, пока не нашел в углу в торговом центре палатку с холодным пивом.

Ходил курить на улицу, встречал вечер, провожал глазами автобусы с конечной. Сумок было две. Одна – черная, другая – серая. Это и стало краеугольным камнем, потому что черная сумка, естественно, скучная и некрасивая, а серая – неординарная, но не ко всему подойдет. Молодая продавщица через несколько часов работы с покупателем Наташей уже смеялась каким-то паническим и нездоровым смехом. Я уходил покурить, приходил обратно, а она смеялась горячечным образом. Со слезами, и заглядывая мне в глаза, как спаниель.

Наташка моя положила эти две сумки на стул, встала перед ними и принялась сравнивать.

– Возьмите серую! – предлагала продавщица.

– Саш, ну как, серую? – спрашивала у меня Наташка.

– Ну возьми серую, – отвечал я.

– Зато черная к пальто подойдет, – парировала Наташа.

– Тогда возьмите черную! – предлагала продавщица.

– Саш, ну как, черную? – спрашивала у меня Наташка.

– Ну возьми черную, – отвечал я.

– Зато серая не такая скучная, – парировала Наташа.

Я ходил курить и видел, как старая бабушка спускается с палкой с лестницы и перебегает перед автобусами дорогу. Она очень медленно, подбирая шаги, спускалась с лестницы, а потом мигом перебегала дорогу. Бросалась, причем, под автобусы определенного номера. Её не сбивало, и она, видимо разочарованная, начинала все с начала.

Я вначале порывался ей помочь с лестницы спуститься, но после – бросил. Так часто – это ни к чему.

Думал вот о чем: все-таки интересно, что конец мая – это ещё весна, а начало сентября – это уже осень. Что-то, вроде бы, теряется, какие-то секунды, что ли.

Потом возвращался в торговый центр, заходил посмотреть, чем там заняты продавщица с женой, а потом шел купить ещё баночку пива.

В итоге, конечно, Наташа купила серую сумку, но, не дойдя ещё до выхода из магазина, пошла и сумку вернула. Молодец!

История провинциала

Приехал в Москву. В кошельке – 500 рублей. Спиздил перед отъездом жигуля у Синицких, продал Николай-Николаичу. Ему хуй что будет. Даже не отнимут. Купил водки две по 32 рубля в магазине у Казанского. Вкусная, наверное, тетка сказала за прилавком. Решил пойти в институт, который строительству учит, и поступить. Но встретил женщину. Она такая грязная, что не проститутка. И точно. Выпили с ней на лавках, потом она меня повезла куда-то в гости. Там ничего, квартира, ребята подобрались. Но хозяин мне в морду стукнул. Я его уебал. Пошли потом с Риткой за спиртом. Там у них хохол живет, спиртом в развес торгует. Купили майонезную банку. Выжрали на лавках, а потом я её выебал. Потому что она не проститутка. Только грязная очень. И старая. Но выбежал хозяин квартиры, стал орать на меня, и я ему уебал опять. Руку сбил. Ритка плакала очень. Назвала меня сукой. Я и ей уебал. Но потом, когда она опять из-за этого заплакала, я её успокоил и погладил по голове. И подарил полпачки сигарет ещё. Вышел, а ночь, куда идти? Смотрю: у винного мусора толкутся. Я подошел и спросил, куда мне деваться? Меня арестовали и избили. Проснулся в камере, а с хуя закапало! Ритка блядью оказалась! Вот же сука! А я ей сигарет отдал, жалел её! Тварюга! Начальник пришел и спрашивал долго про меня. Я его на хуй послал и решил только сказать, что учусь в строительном институте. Тогда меня упаковали обратно и повезли куда-то. А головка чешется, болит, трусы мокрые и вонючие стали с гноя. Мусора воздух в бобике своем пронюхали, и – ну меня на хуй, выкинули где-то. Поднялся и пошел дальше. Деньги ж я заховал, когда меня осматривал ихний офицерский. Во рту, так меня батя учил. В жопе точно – найдут, даже не старайся, а в рот засунул, скомкал коронками в плюшку и под нижнюю губу, чтобы не шепелявиться. Встретил одного мужика, спрашиваю: где бы просраться бы, а? Он говорит, как поставлю, так он меня и сведёт. Ну я из ебала сотню выплюнул, расправил на колене, пошли с ним в винный, взяли пару пузырей и заесть хуйнистики всякой, чипсов, кажись так. Уебенели водяры, заели по ломтику, тут, думаю – обосрусь в пизду! А штаны – одни! Кричу ему: ссука ты, где посрать, Вадя!? Усруся! Он меня и свёл за гаражи. Там я просрался от души, так хорошо просрался, что аж обрадовался. Только жопу нечем вытереть. Я трусняк разорвал – всё равно он весь в триппере, жопу вытер набело, вышел к Вадьке. А он под трубами валяется, что мы сидели на них, ну, заборчиком такие, и мочится прямо в штанах на асфальт. Ебанат, вот же! Пхнул ему в ебало ногой, очнулся. Я ему говорю: триппер у меня случился, а мне в институт надо поступать. Как тут хуи лечат? Он говорит: бабло есть? Ну, отвечаю, а сам сотки трогаю языком. Две осталось. Пойдем в КВД, там тебе выпишут. Сходили. Там баба всё интересовалась, что я и как. Я ей прямо сказал: отъебись падло! Из-за таких, как ты, наши хуи и страдают, бляди. Ну, выписала таблеток разных гору, я ей сотку сплюнул. А она кричит: я вас без регистрации, без полюсов, в обход, а вы мне сотку?! Ну, уебал я ей, чтобы знала: у нас в деревне за сотку любая на неделю даст, а это сука за трипак простой хотела рожу наесть! На трудяге! А ещё ж я студент строительный! Ну, сука, бля, а таблетки эти стоят – еба-ать. Пошел с Вадькой к магазину мясо перетаскать, за одно и поотгрызал, потому что не ел с неделю. Заработал на хуй, купил отравы. Вылечился. Потом в институт поступил (там одна в приемной комиссии целка ничего была, я её ёб, пока она не стала орать в своей комнате, что поступит меня, а родители еённые в стену тарабанили, кричали, чтобы женился, ага, а хуй им не пососать?). Потом закончил институт, но по специальности не пошел работать, а пошел в топ-менеджеры одной столичной компании. Пообвыкся, сдружился с местным коллективом, хорошие, кстати, ребята, выкупил у бабульки комнату в комуналке на Станкевича возле Арбатской, с женой своей познакомился. Да, ничего, ребят. Сейчас – нормально! Двое детей у меня – сыновья. Погодки. Назвал Алёшкой и Андрюшкой. Крестили их. Потом я и замом стал. Квартиру взяли: семья-то большая. На Кутузовском — правда, до метро далековато, но, с другой стороны, у нас с Кристиной-женой по машине есть, а ребятам ещё рано. Нормально всё. Хорошо. Только, да, на кухне вечером сижу: ребята уже спят, Кристинка рядом подсядет, волосы свои каштановые мне на плечо положит, а я ей, я ей ка-ак УЕБУ в ЕБАЛО, СУКЕ ЕБАНОЙ, ТВАРИ ЭТОЙ!!!!! Ничего, мальчишки не слышат, они же спят. А Кристинка – Кристинка уже привыкла…

Укусила собака

Случилось вот что: я шел с работы, а меня укусила собака.

Я их, сволочей, боюсь, если честно! То есть – я их боюсь очень. ОЧЕНЬ! Я же когда-то на севере жил. Это значит, что когда я вижу собаку, превращаюсь в безвольный ствол. С дурацкими ветвями. И эта гадливая черная тварь укусила меня, а я – шел с работы и никого не трогал.

Она укусила меня за сумку. Хотя во мне восемьдесят килограммов мяса и жира (правда, включая кости, кишки и яйца; третий, похоже, сорт получается), но она потратила мне именно сумку.

Насквозь укусила – и проткнула мне самые редкие и самые необходимые для работы буклеты с выставки своими зубами. Если я скажу, что я не обоссался, то я, наверное, совру. И не вру я. И порода у неё какая-то – не запомнить мне никак этой бесовщины: розенкрейцер? розенталлер? раздватриллер? триппер? стэплер? шафер? шумахер?

А сумку-то тяжело держать, когда эта сука на ней висит, сука, и отдыхает. Тут женщина, хозяйка, проявилась. Я ей говорю:

– Мне, женщина, неудобно, простите, но это вот так сразу держать мне тяжело. Тяжело мне. А и потом, я, конечно, текст отгадаю после, по наитию, как-нибудь, а вот картинки – это же вы мне собакой проткнули! Разожмите мне картинки от собаки и последнюю забирайте скорее!

– А это, – отвечает, – теперь нам ждать надо. Она всегда у меня за самые уязвимые места кусает.

– Так, – удивляюсь, – это что, дрессура у вас такая своевольная? Или вы просто так ходите с тварью, сумки портите, тексты с иллюстрациями протыкаете зубами, а потом хохочете??

– Да, нет, – смеётся эта женщина, – просто от вас алкоголем пахнет…

– Что вы говорите?! Невероятно!! Никогда бы не подумал!!! А, скажите, сумка здесь причём?

– Моя Джульетта всегда кусает только за самое-самое уязвимое.

– Да-а-а-а-а? А вот если б она укусила меня за сигарету, а она у меня – действительно самая последняя, или если б она укусила меня за последнюю десятку, которая тоже самая последняя, тогда бы я удивился вашей собаке…

– А где они у вас лежат?

– А вот уж, простите, фигушки, не скажу я вам этого. Потому что, знаете, собак боюсь очень. И сигарету жалко.

Написал – и хочу уверить, что всё это правда, кроме всего диалога. Потому что хозяйка собаки просто послала меня в жопу, а я просто так собак боюсь. Такие дела.

Вратарь Республики

Что написать о человеке, который много значил для моего деда и отца? Для меня он был так… Яшин, ну Яшин. Вечно меня, очкарика, в ворота ставили. Ужас, как это дело не люблю. А вечером идём с пацанами по домам: «Эх, ты!.. Яшин хренов!» Куда мне прыгать-то, скажите, если я этот идиотский мячик замечаю только в тот момент, когда он к носу моему подлетает! А на носу-то — очки! Вот я и уклонялся.

Это сейчас можно любые очки купить. Причем везде. А раньше, мало того, что, кроме уродливой роговой какой-нибудь коричневой в пол-лица, ничего не было, так ещё и эту искать – половину Москвы объездить. И деньги платить за неё. Да ещё и делали очки в течение 21-го дня. А мне же всё это время в школу ходить! Уроки делать! Ещё я читать любил, а как почитаешь?! Двадцать дней проходишь вдоль стенки, щурясь на уроках в сторону доски, как Мао, башка кружится с непривычки, тошнит даже, а вечером – ни погулять, ни почитать, ни телевизор посмотреть. И вот получаешь, наконец, очки, надеваешь счастливым – всё видно! Летаешь по улице! А в школе от такого уродства все с первого по десятый класс гогочут и пальцем показывают.

А без очков на воротах стоять – вообще бесполезно. Только для заполнения какого-никакого куска от свободного пространства ворот. Вот пытался я в десяти тысячах знаках Яшина обругать, и футбол его этот заодно. А за что, подумал, его ругать? Что он мне плохого сделал? Впрочем, и хорошего – тоже как-то немного.

Дед мой, Виктор Петрович, играл когда-то за команду ВВС, которая Василия Сталина была. Отец вспомнил, когда я у него про Яшина стал спрашивать, смеётся: «Дед, когда на поле выходил, ему кричали «Колобок! Колобок! Лысый, давай!», потому что он был толстенький и лысый».

— А про Яшина-то, про Яшина – что?

— Не знаю. Не помню…. Ну, ногу ему отрезали, когда из футбола ушел…

— Так он в хоккей играл, вроде!

— Нет, вроде в футбол.

А я в Интернет лазал, биографию яшинскую качал и помню, там мелькало «хоккей, хоккей». Я же не прочитал её.

А на работе спросил у коммерческого директора – он футболист (т.е. болельщик, конечно) заядлый, даже в Португалию не поленился ездить летом.

— Правильно, Саша, — отвечает коммерческий, — раньше так было. Профессионального хоккея в стране не было, поэтому много футболистов играли в хоккей. И наоборот. Яшин играл сначала в хоккей, потом одновременно…

— И в то и в другое одновременно?

— По очереди. А потом ушел в футбол.

Я ещё подумал: «Понимаю. Всё правильно. Например, клюшкой по башке получил – и в футбол уходишь. И наоборот».

К словам «в 1950-53, выступая за хоккейную команду «Динамо», Яшин стал обладателем Кубка СССР (1953)» вспомнил мой отец ещё и стишок, который у них в школе ходил.

— Только он про Хомича. Это предшественник Яшина был. Его учитель. Вот Хомич – тот да! Про него больше можно рассказать.

— А стишок?

— «НА московском стадионе

НАчинается игра

НА одних воротах Хомич

НА других его жена!».

— Хороший стих. Правильный, — ответил я.

Отец сказал, что Яшин был хорошим вратарем. И, кажется, лучшим вратарем мира. Когда собирали символическую сборную мира, Пеле, Ф. Беккенбауэра (фамилии я записывал) и всяких прочих, то Яшина просили стоять против них на воротах. А ни Пеле, ни Ф. Беккенбауэр к матчу прибыть не сумели. Но это – просто ерунда.

Яшин играл в «Динамо», что тоже мне кажется символичным. Если меня у метро станут арестовывать милиционеры и вести гнить в подземелье, буду теперь вспоминать, хотя бы в утешенье, что когда-то их ворота зорко охранял Лев Яшин.

Из интересного – я узнал, что Яшин вернулся из эвакуации слесарем и пошел работать на завод. Тушинский! Одновременно выступая вратарем за сборную команду Тушино. Некоторые тушинцы до сих пор так любят Льва Ивановича, что молчат об этом. Или, в крайнем случае, приходят со временем к стихосложению, умалчивая причину.

А футбол – ну, замечательно, конечно, всё это. Двадцать шесть (наверное) взрослых мужиков бегают по полю за мячиком. Пинают его и носятся. В трусах. В этом, безусловно, должен быть, и есть наверняка какой-то смысл. Не знаю. Мне кажется, что потом, в старости, внуки должны будут обязательно спрашивать у деда:

— Деда! А ты кем был? Что делал, то?

— Мячики пинал, Иванушка (например). Туда пну, побегу, обратно

пну, опять побегу.

— Здорово, дедушка! Я тоже хочу всю жизнь мячики пинать!!

— АГА! СЩЧАСС!! Разбежался уже… (Это приблизительный ответ дедушки

без мата, конечно).

Грустно, мне кажется.

Но с другой стороны – мы, плохо или хорошо, всем нашим поколением гоняли в детстве в футбол. И, думается, потому что, в частности, был и такой Яшин.

Хотя я отнюдь не уверен, что моё поколение в большинстве теперь не пьет и не курит. Скорее вопиюще наоборот. Мы в футбол играли у школы. Маленькое поле давало красивые счета в матчах: 51-56, 68-91 и тому подобное. И что из этого вышло? Я – толстый строитель (вратарь), мой брат-близнец – иеродиакон (нападающий), Серёга Никитин – начальник богатой фирмы (бомбардир), Юрка Ложников – делает музыкальные инструменты на заказ (защитник). Других я с тех пор не видел.

Ещё помню: «За кого болеешь?!». Вопрос тот ещё был. Никто же в шарфиках разноцветных тогда не ходил, не подчеркивал. Поди, угадай. А не угадаешь – можно получить.

На всякий случай я записался на бокс, но бокс тоже не стал моей судьбой: опять подвели очки. Вернее, их отсутствие. Ведь очки нужны любому начинающему боксёру со слабым зрением, чтобы знать, куда бить. Я, лишенный чёткого зрения, бил между ног. На всякий случай – ногою. Выгнал меня тренер. Отдышавшись.

А Яшин, например, в 1963-м впервые играл за сборную мира в матче со сборной Англии, посвященном 100-летию английского футбола.

«Лев Иванович продемонстрировал сногсшибательную реакцию, а также новые принципы игры вратаря — он начинал атаку, далеко и точно выбрасывая мяч рукой, уверенно руководил защитой, был настоящим «хозяином» штрафной площадки» – попробуйте далеко и точно выбросить мяч, при этом рукой и не используя мусорные пакеты на 30 литров.

Мой брат-близнец, наоборот, играл в футбол страстно. В каком бы пионерском лагере мы не находились, он неизменно сколачивал команду и гонял в футбол. Я сразу искал библиотеку и «где мы будем спать», а он – стадион и «кто со мной будет в футбол играть». Однажды он даже сломал руку, стремясь разгромить врага. Точнее, сперва

это была трещинка в лучевой кости. Но благодарные и счастливые товарищи по команде после ошеломляющей и разгромной победы дёргали за эту самую руку по очереди – «сустав вправить». Я был в то время почти за тысячу километров (тоже отдыхал). Помню, как у меня дико вдруг рука заболела. Меня водили к врачу, но ничего не нашли.

А потом оказалось – мой Витька руку сломал.

Теперь я, конечно, люблю смотреть футбол. Иногда. Только чемпионаты мира. Совершенно ничего не могу с собой поделать и болею всегда за проигрывающих. Уж и не знаю почему.

Так что, думается мне, за Яшина я бы никогда не болел.