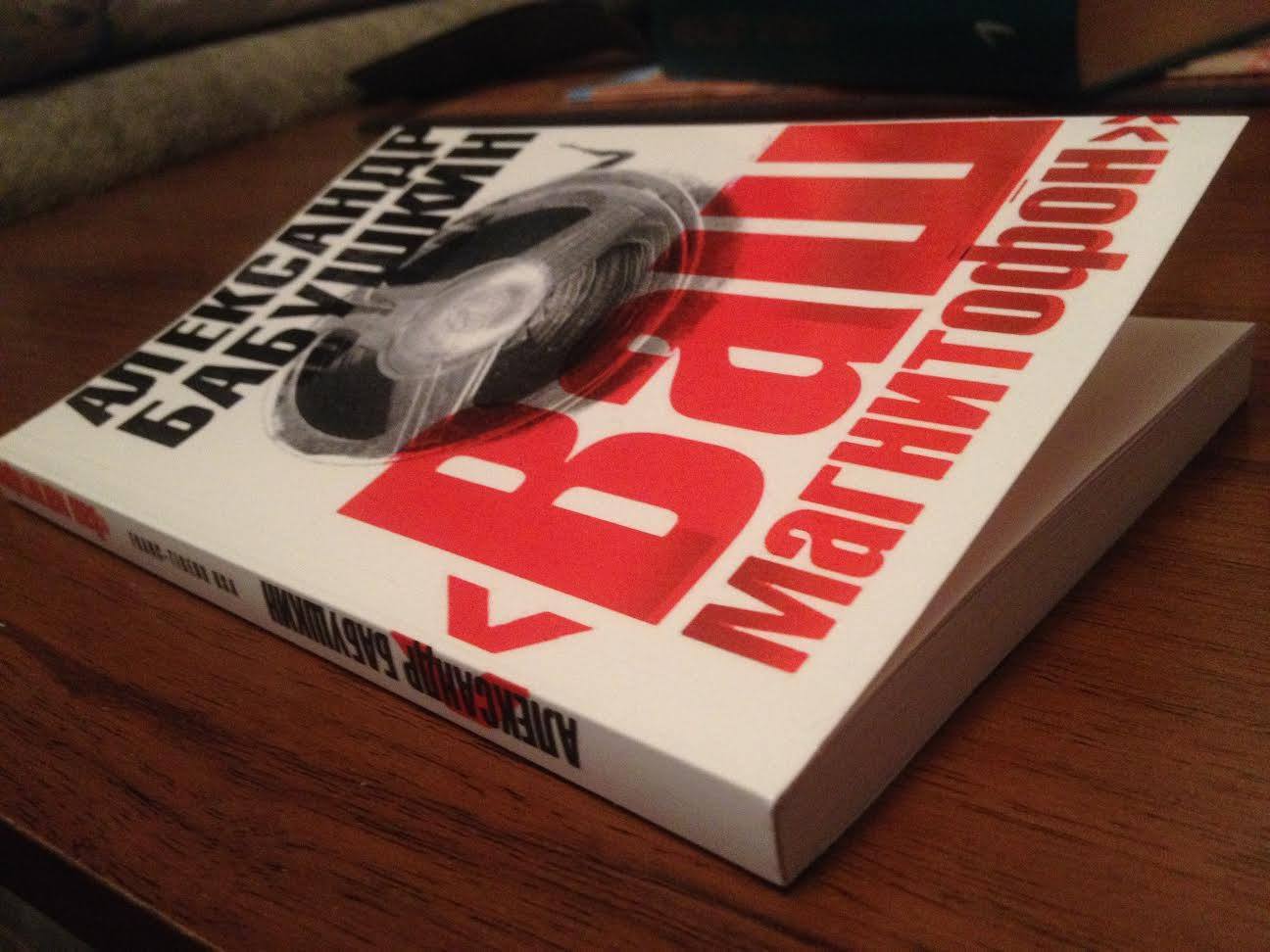

Александр Бабушкин — проза (ч.1)

Бабушкин

Александр Иванович

стрелочник Финбана

Родился 21 августа 1964 г. в п. Токсово под Ленинградом. Окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета (1987) и аспирантуру философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета (1993). Преподавал историю экономических учений, философию; работал грузчиком, сторожем, дворником, охранником, челноком, журналистом, редактором, главным редактором, креативным директором, фрилансером.

В 2012-ом запустил ФИНБАН.

finbahn.com

Еще в ФИНБАНЕ:

ГВОЗДЬ

***

Боль была такой, что я помню ее до сих пор, через многие десятилетия.

— Господи, Сашенька, как? Как он в рот-то залетел?

Мама дует мне в рот, в глаза, залитые слезами, а я ощущаю себя разрастающимся огненным шаром.

Я ведь только хотел посмотреть, что он там делает… в спичечном коробке, и слегка приоткрыл. В предвкушении обязательного чуда, я разеваю рот… Чтоб неизбежно удивиться. Удивление не заставило себя ждать и немедленно перелетело из одного открывшегося пространства в ближайшее — широко и удивленно распахнутое. Большущий мохнатый шмель сказал все, что он думает о мальчиках с пустыми спичечными коробками-ловушками… И вот я стою, ужаленный им в нёбо, и горю, горю, горю. А мама с Костей бегают вокруг меня и дуют мне в рот.

***

Память — странная штука. Как там всё в голове, после дефрагментации дисков? На каких полках лежит? В каких папках хранится и извлекается через годы?

***

Мы идем по тропинке, и я, семилетний, прижимаю к груди машину. Машина как в фильме «Кавказская пленница» — та, что забирает Нину в финале картины. С крылышками. Большая. Красивая. Моя. Я после месяцев больниц в санатории под Выборгом. Мама и Костя приехали меня навестить. Я иду по тропинке и держу Костю за руку. Он большой, сильный и красивый. Мама идет рядом. И все мы счастливы. Мы вместе. Еще.

Совсем скоро Костю разорвет на фрагменты. Взрыв баллона с газом на химическом заводе будет такой силы, что Костю станут отскребать от лабораторных стен. Для меня это так и останется информацией. Страшной, но — информацией. Вестью, которая мама принесет мне в санаторий осторожно. Так осторожно, чтоб меня это не убило. Так осторожно, чтоб не убило вместе со второй — умерла бабушка. Я маленький. Я понимаю, что их больше нет. И я не понимаю, что мама осиротела. Что она потеряла почти всех. Что могла потерять в эти месяцы вообще всё и окончательно… Потому что, попав под машину, под армейский «Урал», я выжил чудом. Выжил на ее слезах. Которые она выплакала все. А оказалось, это только начало. И смерть заберет самых близких мгновенно. За считаные дни.

И если мне что-то и хочется понять, то только то, как она тогда выжила? Как не сошла с ума?

***

Этот выборгский санаторий словно точка отсчета. Отсчета какой-то другой жизни, которая влетела в меня нечеловеческой тоской и перешила в сознании все заложенные раньше программы… Я так и не успел привыкнуть к слову «отец». Я не помню этого слова совсем. В моем далеком-предалеком детстве его не было. И бабушка осталась в рассказах мамы о том, как я ее любил, а она любила меня… В ее рассказах. Но не в моей памяти.

А в памяти этот страшный санаторий. Санаторий смерти и боли.

***

Я стою на лестнице, ведущей со второго этажа на первый, а мимо меня воспитатели проводят группы мальчиков и девочек. Первую. Вторую. Третью. Для меня эта вереница детских глаз бесконечна. Она тянется через всю мою жизнь. Я стою совершенно голый и дрожу от стыда и ужаса. Я так наказан. За то, что на занятии по рисованию не нарисовал жирафа сам, а, подложив картинку под бумагу, обвел просвечивающий контур. Получилось красиво и очень правильно. Слишком правильно для семилетнего ребенка…

— Саша! Это ты сам?

— Сам.

Конечно, я горд. Ведь у меня вышло красиво.

Почему, зачем маленькие дети врут?

Я не знаю этого и сейчас. Даже став дедом.

Зато я знаю, что такое смертельный стыд и чувство абсолютной беспомощности.

На той лестнице, куда меня поставили голым на всеобщее обозрение за совершенное страшное преступление, небо упало на землю. И вереница любопытных и испуганных детских глаз перешила мое сознание. Перепрограммировала.

С этого момента единственным мне близким существом в санатории стал игрушечный заяц с оторванным ухом и разодранной лапой. На него никто не претендует — недавно привезли новые игрушки, и за них идет нешуточная детская война. Я хожу с зайцем везде и беру его с собой спать. Ночью я прижимаю его к себе, и нам грустно и одиноко вдвоем… Мы одни с ним на всем белом свете. Мама где-то далеко-далеко. Бабушки больше нет. Кости больше нет. И только зайцу я могу рассказать все, о чем может рассказать ребенок… Нет. Еще я могу рассказать все звездам. Я люблю смотреть на них и могу стоять, задрав голову к звездному небу очень долго. Бесконечно.

***

Сопоставимость и несопоставимость масштаба — не детский уровень. Детское сознание может поставить в один ряд вещи невероятной онтологической разницы. А в памяти они останутся равнозначными по силе и стоящими рядом.

Санаторий отнимал у меня жизнь изощренно и по-разному. Следующим ударом стала жвачка. Я выменял ее у местных пацанов, которые постоянно ездили в Выборг и бегали за иностранными туристами. Выменял на мамину передачу. Два апельсина, пять яблок и мешок с конфетами ушли за пачку иностранной жевательной резинки. Я получил сокровище. На пачке было написано что-то на иностранном языке. Пацаны гордо объяснили: «Пурукум»…

Теперь я мог не жевать сосновую смолу, как все, а насладиться божественным иностранным чудом. Сначала я носил пачку в кармане. Но потом решил спрятать. Я спрятал очень хорошо. У сосны. Под корнями. Я решил жевать по одной пластинке через день. Нет — через два. Чтоб хватило надолго. С мыслью, что завтра я попробую первую пластинку, я закрываю глаза и блаженно засыпаю, прижав к себе зайца с оторванным ухом. А утром что есть сил бегу к сосне. Бегу, чтоб получить еще один удар. Под корнями пусто…

***

Гвоздь очень большой. Он прошил верандную доску и вышел наружу на длину пальца. Да и сам он толщиной с палец и торчит ржавым острием в небо. Вот уже который вечер я прихожу тайком на санаторскую веранду и стою у торчащего на уровне моих глаз гвоздя. Я уже точно решил, что мир серого цвета. Вся жизнь серого цвета. Темно-серого, как огромные, высотой с дом, валуны в лесу вокруг санатория. И мир сам как эти валуны. Огромный и бездушный. Я смотрю на гвоздь и ищу в себе силы… В таком оцепеневшем состоянии я провожу долгие минуты и, так и не решившись, убегаю. Убегаю, чтоб на следующий день поставить точку…

***

Каждый раз, когда я слышу слово Выборг, я вздрагиваю. Я впадаю в транс, когда проезжаю Выборг по дороге на таможню. Когда слышу в новостях о выборгском кинофестивале «Окно в Европу»…

Для меня Выборг навсегда — окно в ад.

***

Я долгое время считал, что шмели, после того как ужалят, умирают. Оказывается, нет. Умирают пчелы и осы. У них жало устроено так, что вытащить, не сломав, они его не могут. А без жала они не живут… А шмель может жалить сколько угодно.

Я очень люблю шмелей. Это настоящее мохнатое чудо. И еще я знаю, что они очень добрые. А жалят, только когда край…

2012

картина: http://finbahn.com/владимир-мигачёв/

ДИМКА

Его убили в январе 96-го. Все тело было словно решето от ножевых. Вообще без живого места. Фарш. Убили и ее. Порвали на куски. А они ждали ребенка.

Это были свои. Попасть к нему домой можно было только по звонку. Дверь бронебойная. Замки запредельные. Квартира была нафарширована оружием. Он его любил всегда. Знал в нем толк. Знал он толк и в рукопашном бое. Вообще был похож на боевую машину. Значит, он сам открыл. Открыл своим. Получается, ждал. То, как его завалили, говорит лишь об одном — пришли еще более крутые. Дальше — все вверх дном. Видать, бился как волк. За себя. За жену. За все на свете. Бился с такими же волками.

Они не взяли ничего, кроме оружия. Те деньги и драгоценности, что были у него, им оказались неинтересны.

Тут все было крупнее. Его наказали.

За пару месяцев до гибели он заехал вечером за мной в издательство. Удивил. В последние годы мы очень редко встречались. Студенческая дружба умирала. Он давно был в темах. Я перебивался. Но что-то между нами оставалось, и где-то раз в год он залетал ко мне, мы брали пузырь и сидели до утра — вспоминали. А потом как обрезáло. Он нырял в свое, я уползал в свое.

Разные миры. Когда-то мы вместе учились в универе, зажигали на Ваське: мажоры, проститутки, Прибалтийская. Я постепенно впадал в постперестроечный интеллигентский ступор и нищенствовал. А он сразу ушел в серьезные завязки. Но какую-то психологическую черту перейти, видимо, не был готов. И это его отличало и от природных бойцов, и от людей очень конкретных. Но — рос. Как раз тогда, за пару месяцев до гибели, он заехал на новенькой Audi-80 (сам пригнал из Бундеса), очень долго выбирал мне водку и, когда остановился на Smirnoff, я как-то все сразу понял. Не по чину мне это было. По спине тогда даже не холод пробежал, а разряд тока.

Вместо воспоминаний он сразу предложил реально подняться. Он шел на скачок — сразу всё хотел взять. Я в его раскладах должен был сыграть роль ботаника-бухгалтера-посыльного. Пара визитов с деньгами в кейсе за партию…, а третьего уже быть не планировалось. Он кидал, не желая светиться. Мне было предложено много. Для меня много.

Меня спасли две вещи: быстрых два стакана и мгновенная легенда-отмазка: в кармане лежал загранпаспорт с многократной немецкой визой. Плюс я только что вернулся из Кельна с гигантской международной выставки, проехав пол-Германии на вэне, да еще задержавшись на пять дней в Гамбурге у шефа.

Я врал ему, что на днях улетаю и так подробно расписывал свой предстоящий немецкий маршрут, как это может делать человек, этот маршрут (волею судеб) уже прошедший.

Паспорт был с удивлением просмотрен. Водка допита. Расставание быстрое. Через два месяца раздался звонок с известием о его страшной смерти. Он все-таки решился. И его вычислили.

Семнадцать лет назад мы должны были или лежать вместе, или… Или только я.

Откуда он мог знать тогда, в конце 95-го, что за четыре года до этого со мной хотел провернуть такую же тему мой школьный друг. Тогда меня тоже спасло какое-то шестое чувство.

Я был у него на Северном кладбище только два раза за все эти годы: в день похорон и на следующий год. Больше ноги не идут. Но я постоянно хочу прийти. Прийти и спросить его. Не знаю о чем. Хочу. Все эти годы. И не иду.

2012

фото: http://finbahn.com/геннадий-блохин-россия/

ЕХАЛО-БОЛЕЛО

***

В последние годы, особенно после кризиса 2008-го, он очень плохо спал. Вернее сказать, это трудно было и сном-то назвать. Какое-то полуобморочное состояние с постоянными вскакиваниями посреди ночи, курением бесконечным и тупым взглядом в стол на кухне. Что? Что это?

В начале 90-х вот так сгорела бабушка. На фоне всех этих демократических истерик она, человек жестких советских принципов и невероятной скромности (о войне не говорила почти ничего), пару раз вступив с ним, ошалевшим от духа казавшихся светлыми перемен, в перепалку по какому-то политическому вопросу и, что не удивительно, неизбежно проиграв, как-то затихла, провалилась в себя. И так изредка лишь выходя из своей комнаты, она и вовсе стала совершенно незаметно безучастной. И мать с отчимом, и он с женой так и проглядели тогда тот момент, когда точка невозврата была пройдена и прошлое забрало ее к себе. Она ушла в свой мир со своей правдой, которую не стала защищать с пеной у рта перед сошедшим с ума временем, а унесла эту правду с собой. А в начале нулевых прошлое пришло за отчимом. И без того совершенно беспомощный в житейских вещах, в 90-е он абсолютно растерялся. Талантливый как бог, он был совершенно наивен в любых не то что коммерческих вопросах – об этом было даже смешно говорить, – он и в магазин-то не заходил, а забегал пряча глаза, принося из него немыслимую залежалую чушь за немыслимые же деньги, от которых избавлялся словно от заразы. О том, чтобы постоять за себя, пробить достойную зарплату, вырвать заработанное, и речи не шло. Он мялся, не решался, психовал. И этим пользовались. А уж в то-то время… По молодости спасали книги, собаки, лес. Но где эта молодость? В бархатных 70-х ленинградского Союза. 80-е еще как-то проскочил. А вот 90-е сожрали тело и душу яхтсмена и бывшего чемпиона по классической борьбе безжалостно. Все болезни от нервов. У отчима от ощущения ненужности, выброшенности. Рак спалил всё в считанные недели.

И вот теперь запал он.

Что это?

***

Ушедшим в себя он был с детства. Тому было много причин. Бывают такие ушибленные стихами мальчики с черной дырой всепожирающего «Зачем?». Из таких выходят неврастеники-алкоголики и неудачники с комплексом гения. Словно предчувствуя это, мечтал сбыться. Но заткнуть черную дыру рефлексии можно только таких же умопомрачительных размеров сверхзадачей. А 90-е, на которые пришлось взросление, встретили подыхающим совком и дипломом историка экономических учений в стране, где главным экономическим учением стала спекуляция. Первый поразительный по своей экономической мощи финт он выдал в 91-м, поменяв экономику на философию. Бог чистогана и наживы подыхал со смеху, наблюдая за тем, как он вещает о смысле любви студентам, которые вскорости забросят свои инженерные дипломы и стройными рядами и колоннами вольются в океан менеджеров, брокеров и банальных барыг. Он и сам попробует влиться, потратив несколько лет на челночные круизы. От этого времени останутся анекдотичные полукриминальные воспоминания и заряд непрошибаемого цинизма. Наверное, ему, этому цинизму, он будет благодарен за то, что не сошел с ума от ненависти к расплодившимся мутантам-коммерсантам. Ощущение тотальности коммерческого бандитизма было не то что угнетающим. Оно сводило с ума. Но привычка уходить в спасительную алкогольную отключку и наваливающиеся обмороком стихи всякий раз погружали в какое-то вязкое оцепенение. «Да гори оно всё…» – твердил он себе и плыл по этому странному течению странной реки в никуда. Плыл в каком-то бреду якобы профессионального успеха через невероятные по своему коммерческому идиотизму (но феерическому размаху) издательские глянцево-журнальные проекты каких-то романтических уголовников. Сколько их было в 90-е. И не сосчитать. Градус цинизма рос. А вместе с ним росло количество ежедневно выпиваемого. И вот полутруп прибило к берегу. Миллениум. На рубеже веков ноги почти не ходили, стихи умерли, работы не было, сил сражаться тоже. После трех неудавшихся попыток самого легкого способа решить все проблемы, он собрался завязывать окончательно. Осталось выбрать с чем. Выбор оказался настолько непростым, что на него ушло целых 10 лет нулевых.

***

Где вы? Где вы, друзья детства?

ЛЭТИ, Военмех, ЛИТМО, ИНЖЭКОН… Все технари. Все вписались в эту перестроечную и постперестроечную эпоху. Куй железо, пока Горбачев. Куй, пока льется «Рояль». Выковали. Проскочили. Прорвались. Чичи-гага. С солнцевскими, с тамбовскими, с кумаринцами, с комитетом… Пока преподавал и феерил тостами и историями за праздничными столами, был прощаем и любим. Птица говорун. Гуманитарная индульгенция и стихи из записных книжек гарантировали стакан и прощение долгов. Когда решил попробовать на зуб бизнес, превратился в рядового лоха, назойливого алкаша-попрошайку. Кто-то еще по инерции повозился с ним. Даже вышел сборник стихов со строжайшим условием «никаких фамилий спонсора в выходных данных». Но к нулевым пропасть стала непреодолимой. Он еще долго по привычке хватался за телефон, в пьяном бреду набирая бывших. Потом перестал. Звал уже только про себя. Молча ночами уставившись в пол на кухне.

***

Может, вернуться? Он устал от рекламного фрилансерства. Устал от американских горок, в которые сам же и нырнул, убегая от офисного фашизма. Убегая от невыносимого диктата новых молодых долбо..бов с золотыми и платиновыми картами. Убегая от своего алкоголизма и нытья. Потеряв по дороге и способность и желание писать. И через 10 лет навернулся, проиграв новым клиентоориентированным агентствам с молодыми мейнстримными кретинами на гаджетах, но при полном отсутствии фантазии и мозгов. Проиграл поколению next, отбросившему слова и выбравшему музыкальные картинки – пророческие 451 по Фаренгейту… Провалился в пустоту и огромные долги.

Может, вернуться?

Эта мысль стала приходить все чаще и чаще. Но куда? От кафедры остались ошметки. Кандидатская незащищена. Тянущий преподавательскую лямку иститутский друг рисовал картины тотального разгрома и нищеты. В вузах у руля комитетчики. Переподы – нищая пехота. Нет. На такие руины – только на крайняк. Можно было в школу. Благо у самого дома. И оттрубил там пару лет. Но то когда было… Да и гроши такие, что грузчики смеются. Прям как в СССР. Все вернулось. Что дворник, что учитель – один хер разница…

В журналистику? Но тот клондайк, который он застал в середине 90-х на волне парада понтов ошалевших от лихих денег бандитов, канул в Лету. Да нет, не канул. Превратился в такое космическое блядство ксюш собчак и сучьего эха под дождем, что оторопь брала. Да и не сможет он пехотинцем. После стольких то лет главредства и (теперь-то он понимал) дешевой славы.

Короче, в одну воронку дважды…. И тема была закрыта. Значит, по волнам…

***

Мама. Он и так не мог оторваться от нее всю свою жизнь. Маменькиным сынком прокувыркался через полвека. Чуть что – к ней. И в угарах своих алкогольных к ней приползал. Она и вытягивала бульонами. Водку не прятала. Но без закуски пить не давала. И слушала. Слушала эту нескончаемую волынку, все эти перебирания по годам. Память оставалась цепкой. И история сломанной жизни всякий раз незаметно превращалась в лекцию по истории страны. Баллада о 80-х, 90-х, нулевых разрасталась до времен царя Гороха и неизменно упиралась в себя любимого. Поэта. Трагически непонятого. Всеми брошенного. Умершего и вернувшегося… Эта сопливая ерунда легко прокатила бы в любом другом доме, кроме материнского, заставленного книгами под потолок каждой комнаты. На трагическую литературную участь сюда могли прийти пожаловаться такие тьмы ушедших и забытых российских гениев, чьи судьбы стали смыслом ее жизни, что он всякий раз осекался, наматывал сопли на кулак и, прихватив стопку книг, убирался к себе затыкать пробелы. Чтоб заткнуть все, не хватило бы всей жизни. Его. Он это знал. Знал, что знает она, всякий раз хитро улыбающаяся, подбирая то, что он попросил почитать или перечитать. Но знал он и другое. Она ждет. Она будет читать то, что он нагородил. Будет слушать. И будет верить.

Одного не будет. Жалеть.

***

Поэтом? Поэтом надо было оставаться там, в 90-е. Спиться окончательно и сдохнуть. И все бы сошлось. Как в песне. По крайней мере, это было бы линейно. Ну а раз, сука живучая, выкарабкался, то пусть пишет. Прозу. Ненавистную, высасывающую, выматывающую. Но спасительную. Наконец-то на эту черную всепожирающую дыру нашлась управа. Память. Безжалостная бессонница пришла, видать, надолго. Может, и навсегда. Две черные дыры взялись остервенело жрать друг друга. Он больше не сопротивлялся.

2012

фото: http://finbahn.com/борис-смелов-россия/

Я ДАВНО НИКУДА НЕ ИДУ

Я давно никуда не иду. Не выхожу из дома. Не прихожу домой.

Это страшно. Для человека, который всю жизнь по утрам привычно дом покидал. Малышом его уносили в ясли, везли на санках в сад, провожали до школы в первый класс. Потом шел сам. В школу, институт, на первую работу, на последующие места работы. Уходил из дома. Чтоб в дом вернуться. В этом очень много сакрального.

Я не ухожу. Мне некуда возвращаться.

И поначалу это паника. Особенно когда по утрам смотришь в окно кухни, как торопятся на работу… И мгновенное острейшее чувство ненужности. И 200 залпом. И еще и еще. И себя, любимого, жалко. И эта охватывающая ненависть ко всем, кто так или иначе… И конечно, все они идиоты, бездари, суки и приспособленцы. А ты, стойкий и несгибаемый, со светлой (это само собой) головой — и за бортом. И мир пусть пропадет. И небо пусть почернеет. И вот в очередной раз везет тебя, мудака, скорая. И очередная сестра в реанимации вяло кроет матом и желает тебе поскорее сдохнуть.

А потом ломается стержень во всей событийной конструкции. Пропадают начала и ʹконцы. Начисто. А вместе с тем и привычная формально-логическая цепочка целеполаганий вдребезги. Важная штука, между прочим, — причинно-следственные связи к ебеням. Дальше уже линейно. Круг проблем шире — круг близких ỷже. Эта сжавшаяся окружность — последняя черта. И чтоб не стала она овалом над ямой, ты бежишь от себя любимого к себе неизвестному. О существовании которого ты не и подозревал.

О том, что не ты живешь жизнью, а жизнь живет тобой, задумываешься лишь тогда, когда из жизни выброшен. Понять, что это была не жизнь, — трудно. Срабатывают рефлексы: догнать, схватиться за поручень, запрыгнуть в уходящий вагон. Это понятно. Это привычно. Это стереотип: step by step, лестница вверх, по спирали, количество переходит в качество… А то, что количество это даже в качество гроба не обязательно перейдет, именно вдруг и понимаешь. И вот тогда, когда понимаешь, — и становишься чужим. Человек, который не уходит и не приходит, — неизбежно чужой всем уходящим и приходящим. И время не вперед. Время давно стоит. Даже не так — ход времени перестает что-либо значить и определять. Время просто есть вообще.

Мне давно все равно — день или ночь. Все равно, потому что для человека, который никуда не уходит и не возвращается, не имеет значения рано или поздно. Зато появилось новое. Всегда. И это мой новый дом. И то ли я его обживаю, то ли он меня.

И как мы нашли друг друга? Жаль, что так поздно.

2014

photo by Raphael Guarino | https://finbahn.com/photop-inter/

ВРЕМЯ, ВПЕРЁД!

Почти каждый день он ходит на чай к маме. Это близко – через дом. Её квартира – стеллажи книг от пола до потолка во всех комнатах; кот и собака, ободравшие все обои; и – центр вселенной – кухня, где дежурно мурлычет радио, и, пока они говорят, чай заваривается три-четыре раза, и по полпачки сигарет каждый из них высаживает точно.

Их чайным беседам лет тридцать. За это время умерли многие близкие. А еще… четыре кота и три собаки (доберман, боксер и фокс). Прибавилось книг. Чай давным-давно не индийский со слонами и не «36-ой», сигареты не болгарские (любимые «Родопи»). Всё остальное по-прежнему: стол, уютное кресло, две чашки, пепельница.

С некоторых пор появилось еще одно общее – бессонница. К маминой, которой далеко за полвека, добавилась и его. Когда это началось? Уже и не вспомнить. Это не просто бессонница. Ей предшествуют молниеносные липкие кошмары-сны: то за пропуски его оставляют на второй год в школе; то отчисляют из универа… Это воспоминания страхов. За годы преподавания он принял десятки экзаменов, подписал сотни и сотни зачеток. Но страхи не пропали. Спрятались и вернулись через десятилетия. На них наслаиваются новые — картинки 90-х и нулевых: битвы с блатными, с бизнес-мутантами-сайентологами в скользком издательском и коммуникационном бизнесе.

Странная вещь – он не чувствовал возраста. В 80-е верил, что сорвал джек-пот. Как же — кафедра! Он гарантировал себе долгую и пусть бедную, зато благородную жизнь вузовского преподавателя. Старость будет достойной и красивой. А вышло? Вышло дышло. Куда повернул – там оно и валялось. О преподавательской синекуре оставалось только вздыхать.

Нет, он не чувствовал возраста. Он видел себя маленьким мальчиком, который все никак не может сдать экзамен. жизни. С маленькой буквы. С большой – у мамы. 38-ой год рождения. Это ж всего в двадцати годах от 17-го! Это Война, Блокада, 53-ий, 61-ый… Каждая дата – монумент. А у него? Не даты, а непотребство сплошное: похороны маразматиков-генсеков, просравших гигантскую империю; вездесущая шушера московская мохнорылая (покровские, бля, ворота), как тля, облепившая огромную бесхозную страну; бандиты, бляди, чиновники и бесконечные пристроенные на теплые столичные места жопы детей и внуков совести нации.

Они сидят на кухне. Мать и сын. Она — выжившая в блокаду девочка. И он — человек без возраста, который водит к ней своих внуков и просит научить жить.

***

я почка

я кочка

я радиоточка

я отчимом дочкам

разбитая бочка

я отче не ваш

не спаси меня боже

я ложен

я как-то неправильно сложен

я пропитый

с кожею дряблой обвислой

я весь мочекаменный и углекислый

с моста

этот вечный развод над невою

и этой неве про вину свою вою

инфантом в разлив

я поранил свой пальчик

бежит к тебе мама

твой старенький мальчик

2016

НЕВИДИМКА

От избы до погоста и рукой подавать не надо. Вон на пригорке. За огородами. Всегда на глазах, как на горизонт смотришь. А значит и в голове спокойно. Так есть. Всегда. Как снег зимой и трава летом. Одно приходит. Другое уступает. Срок вышел, значит. У соседских из девяти трое лишь поднялись. Шесть рядком лежат. Отсель видать. Трое бегают. Слышно далеко. А у нас теленок вот. Да у коровы молока не стало – и зарезали. Лишний рот. Теленок сам и помер. С чего жить-то. А картошка не удалась (мелкая как ягода), и в зиму чуть зубы на полку не положили всей деревней. И так все вокруг прибывает и убывает. На глазах. Не спрячешь. Просто и обыденно. Как рождение и смерть – ни близко, ни далеко. Всюду. Порядок. Как положено.

А как в город перебрались – и встало все с ног на голову. Дверей больше, чем людей. А люди все чужие. Что откуда берется – загадка. Деньги всё. А за что дают – тайна. Все куда-то бегут, на часы смотрят. А время не идет. Стоит большое. Безвременье. Была соседка-старушка. А уже и нет. Третьего дня как. И то чудо, что сказали. Походя на лестнице. Отошла. Вот и свезли куда-то. Детям банку дали. Пепел. Они и не знают, что с ней делать. Так и сами уйдем – никто не заметит. Как в яму кромешную. И ладно бы пропадем. Не от того сердце болит. А что украдкой. Как нечисть какая. А от мира этого и не убудет. Вон он какой большой, мир-то городской. И не заметит.

########

картина Анастасии Гавриковой. На самом деле Гаврикова спиздила фрагмент картины у Николая Николаевича Купреянова (1894-1933) «Зима в Селище»: http://finbahn.com/…/uploads/2017/01/zima-v-selitshe.jpg

ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА

Сашка собрался умирать. Он всё продумал. Умрет он тихо под утро во сне, уткнувшись мордой в спинку дивана. Утром жена ничего не заподозрит. Да и с чего? Он и так четыре года уже весь светлый день лежит бревном. Разве что на кухню выползает покурить. А ночью, когда все спят, что-то мутит в компе или пишет свою хуйню. Когда жена встаёт, он уже спит на своём продавленном диване у рабочего стола.

Нет, она ничего и не заподозрит. А когда вернется с работы…

Он решил так. Кинет на электропочту дочкам письмо: «Простите».

Подумав, решил, что добавит пароли к сайтам с его грёбаной писаниной и проч. На стенку в фейсбуке он повесит какую-нибудь приблуду артхаусную – ну там фотку забора повалившегося кривого. Допустим.

И…

Да, собственно, и всё.

А потом он будет смотреть сериал. Про то, как этот мир без него. Да он уже и начал исподтишка, долгими ночами перебирая все знакомые имена. Заканчивалось всё одинаково. То ли режиссер был полный мудак, то ли сценарист кретин законченный. Короче – ни одной серии он не выдерживал больше пяти минут. Кино выходило на редкость хуёвое. Сашка вздыхал и плелся на кухню курить. Таяла последняя надежда.

картина: http://finbahn.com/виктор-пивоваров/

ЕХАЛ ГРЕКА ЧЕРЕЗ РЕКУ

Отчим покойный так на всю жизнь оставшуюся и запомнился склонившимся над томом какого-нибудь любимого древнючего грека. На современную (текущие лет 200) писанину он ток усмехался в усы и вытаскивал из бездонной кастрюли своей феноменальной памяти всегда удивительно уничижительную для неофита от литерадур (да хоть и нобелевского лауреата) цитату из своих покрывшихся многовековой пылью афинян. Домашнее образование. Всему тётка и научила, окончившая Академию художеств, болтающая на семи языках и всю жизнь свою ухнувшая в скрипучие коридоры Публичной библиотеки. Я так и свыкся с мыслью: что ему не скажи, на всё ответ один – всё уже было.

Когда всё уже было – можно встречать то единственное, чего еще не. Да и оно числится по разряду неостановимой банальщины. Это ток тебе «не» — а у мира это на дверях выбито с обеих сторон: memento mori.

В середине 70-х очч расстраивался – видился мне, подростку, нерушимый наш Союз эдакой бескрайней унылой болотиной провинциального санатория, где всё героическое и весёлое в кромешном прошлом, а нам осталось лишь макулатуру сдавать, да ждать этого неизбежного коммунизма без идеологически подрывной жвачки и джинсов.

Сейчас я уже перестал удивляться финтам судьбы. Глядя на самолеты в небе, я думаю о муже племянницы, сменившем комбез солдата удачи – вертолетчика в Африке и на Ближнем востоке – на китель командира Airbus с картой полетов в полглобуса; о самой племяннице, променявшей Финэк и Академию госслужбы на то же транснациональное небо (проф солидарность? Ну-ну… )) – жены моряков поймут). Финляндия, из которой в начале 90-х гонял с друзьями вазовские восьмерки и девятки, теперь чуть ли не фатерлянд – с тех пор, как родной сестре разбил сердце сын страны тысячи озёр. Теперь он с тоской вспоминает, как пиздато было ездить в Союз в 80-е (тёлки за битый ливайс давали, водка рекой, и менты на руках в номера несли) и кроет матом Брюссель – мол, чисто Политбюро ЦК КПСС и вообще в Европе жопа, работу отнимает понаехавшая Африка с Азией и хрен на Рождество ёлку поставишь.

Я не могу по тиви без ненависти смотреть на рожу бессмертного Джорджа Сороса – младшая дочь сделала ручкой и теперь из-за бугра, где пашет на какой-то из его бесчисленных фондов, залетает домой раз в полгода.

Я перестал удивляться повторению истории. Верней тому, что всё запихиваемое в наши юные головы в начале 80-х на историко-экономическом в Универе, вся эта, казавшаяся тогда древней байдой бесконечная вереница заёбов интеллектуалов – вернется галактическим фарсом: и всё, о чем писала газета «Правда» про ихний «рай», окажется правдой; и, как и говорил Ильич – интеллигенция наша (да и не наша) вовсе и не мозг нации, а говно; и нынешняя синагога открестится от родства с комиссарами в пыльных шлемах и полезет целоваться в дёсны с эсэсовской Европой и Канадой, а Ханна Арендт с её убийственным «Эйхманом в Иерусалиме» будет им по барабану. Долго в друзьях в фейсбуке обиталась поэтесса штатовская (на сам деле наша, из Ленинградских). Когда начала нести пургу про погромы в перестроечном граде на Неве – заблокировал к ебеням. В школе у меня было три любимейших учителя: Френкель (физик, вылитый Эйнштейн) — хоронили всем поселком в день моей свадьбы; Зося (историк) умерла, когда в аспирантуру поступил – два года потом доводил её выпускные классы (просто потому, что она второй мамой нам всем в школе была); третьему, Шацеву Владимиру Натановичу (литература), я посвятил свою первую, вышедшую в Нью-Йорке книгу. Он написал мне сумасшедший отклик на рассказ «Гвоздь», и я был на седьмом небе от счастья и гордости (мол, не посрамил…). В школе он был моим Джоном Китингом из «Общества мертвых поэтов». И вот… – демонстративно отказался прийти на мой вечер в Ахматовском музее в Фонтанном доме. Он топил и топит за Ходорковского, Немцова и святые 90-е… Такая вот фигня приключилась. Впрочем, как теперь я вижу, типичная для многих «любимых учителей из детства». А посрались мы окончательно и эпически из-за «незаслуженно» претерпевших отважных борцов с кровавой гэбнёй – из-за Pussy Riot. Вот так. Два мира – два Шапиро. Да еще и схлопотал я от него обвинение в копрофагии за свой неряшливый язык. Такая вот эстетика. И в итоге я таки переступил через этот мучительный комплекс всех замученных интернационализмом совестливых русских и перестал держать у сердца своего любимого еврея. Лопнуло что-то внутри. Для меня самоочевидно сказанное Пастернаком про Мандельштама – «Как же он мог? Он же еврей». Не уверен, что хотя бы 1% кошерных профессиональных белоленточных повстанцев поймёт, о чем речь. И именно что бессовестность, бессовестность перед исторической памятью, снесла в моём сознании народ Книги с пантеона праведников.

Как бы я хотел навсегда остаться с кумирами своей молодости. Увы. Кумиры один за другим тонут во лжи. Страна жрёт себя поедом. Но каждый раз, когда я готов захлебнуться от злобы и отчаянья, я вспоминаю отчима, вспоминаю его любимых греков. И… И отпускает.

Пусть это будет ему.

***

те на тень

и те на тень

тени водят за нос массы

тени веры

тени расы

тень наводят на плетень

лжи

на целый Вавилон

год от года

век от века

нет печальней человека

в этом мире

друг Платон

и несет в тартарары

мириады душ

мытарство

и забыто «Государство»

до космической дыры

картина: http://finbahn.com/alik-assatrian-armenia-netherlands/

ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ АРГУМЕНТ

Что имеет значение?

Может быть, эта ручка? С логотипом банка. Ее вручили в качестве презента вместе с картой.

Почему она? Ведь банк высосал все соки и в кризис едва не лишил меня рассудка.

Ан нет. Ручка лежит. Даже внучке не даю рисовать.

Может, зарубка? На память?

Ага. Памятник идиотизму и аферизму.

Или эти диски с музыкой? Вся стена под потолок — одна гигантская фонотека.

Зачем?

Все, что слушаю, давно в компьютере. А стена… Там две трети уже не актуально. Но — неприкасаемо. Как пыль на самых верхних дисках.

Может, эти книги в шкафу? В два ряда…

Философия, психология…

Двадцать лет собирал. Азартно. Жадно. Бегал, менял, отказывал себе в чем-то.

Я их больше никогда не открою. Ни-ког-да. Все что надо — в голове. Что не надо — забылось и не вспомнится. И дети их не прочтут. Не потому, что глупы. Как раз наоборот. Потому, что им это не нужно. Они не сделали счастливым меня. А их и подавно. Зачем сейчас философия? Если ты такой умный — покажи свои деньги. Что я покажу? То-то.

Но книги стоят. На узкой полосочке у самых корешков примостились какие-то коробочки, рамочки и футлярчики, какая-то неизбежная и разрастающаяся как стихийное бедствие армия предметов. Жизнь не оставляет без пользы ни сантиметра свободного пространства. И книги стоят. Ненужные. Но неприкосновенные. Смотрите, какой я умный! Вон сколько мудрости!

М-да.

Мудрость не моя. Чужую не принял, а своей… то ли Бог не дал, то ли сам не нажил.

Зачем этот дипломат, битком набитый рукописями, записными книжками, черновиками? Он стоит уже пятнадцать, нет, двадцать лет он уже стоит. Раз в год извлекаемый из-под стола, чтоб вытереть сантиметровую пыль. Все, что в нем хранится, уже тысячу раз проверено перепроверено. Нет там ничего, что может пригодиться. Разве что образец почерка двадцатилетней давности. Его собрат, набитый вариантами диссертации и распечатками стихов, двенадцать лет назад горел за домом на помойке, а я, пьяный в хлам, кричал что-то звездам и кидал в огонь листок за листком. А потом жег журналы и альманахи, которые остались единственным вещественным напоминанием о четырех самых счастливых годах жизни в середине 90-х, когда посреди бандитского безумия мы, нищие и сумасшедшие, пахали сутками, пили ночами и не могли жить без этого творчества, без этой нервной трясучки подготовки к печати каждого нового номера.

Где это все?

Помню, как мама, через пять лет после крушения издательства, не в силах смотреть, как я спиваюсь, не находя в бесконечных скоротечных новых работах даже жалкого подобия погибшего, сказала: «Нельзя жить одними воспоминаниями. Ты себя сожрешь. Надо идти дальше».

Вот и полетели в костер воспоминания листок за листком. А я пошел дальше. Вперед? Все последующие годы я летел вниз, все безнадежней отдаляясь от остатков того, к чему стремился в молодости.

Зачем этот складной нож с вилкой и ложкой? Ты никогда им не воспользуешься. Две недели назад я сидел в шалмане у своего дома, пьяный и добрый, как все сорвавшиеся алкаши, и готов был целоваться с земным шаром. Они нарисовались из ниоткуда. Один – уменьшенная карикатура на Владимира Бегунова из «Чайф», в затертой кожаной косухе, с такой же козлиной бородкой. Второй — эпилептически выплясывающий шест под два метра с выпученными безумными дурашливыми глазами, в очках а-ля Леннон. Наверное, я был единственным идиотом в округе, готовым поить кого угодно, и их профессиональная токсикозная интуиция безошибочно выбрала меня. Кто они были? Забухавшие музыканты? Почему-то хочется верить именно в это. Так приятнее. Веселей вспоминать. С ними ушли два сборника стихов, подписанные пьяным скачущим почерком. А от них остался этот нож. Смешной. С ложкой и вилкой. Значит бывалые.

Зачем он?

И нож летит в мусорное ведро.

Я зачем-то переношу на бумагу эти воспоминания. Новые, старые, совсем дремучие, извлекаемые из глубин памяти, выплевываемые подсознанием.

Я зачем-то пишу эти слова. Зачем-то складываю из них конструкции, в смысл которых и самому верится с трудом. Зачем это? Рефлексия. Я же не законченный кретин, чтоб не отличить зудящую идею от неряшливого неуправляемого потока сознания.

Это же тщеславие. Это болезненная и разрастающаяся как опухоль паранойя. И ты, уподобляя себя бесстрастному эскулапу (наивный), пытаешься извлечь пользу из этого вшивого бьеннале семантической помойки.

Текст. Что такое текст? Правила. Зачем они нужны? Они нужны, потому что все должно быть классифицировано, спозиционировано, идентифицировано, упаковано, проштамповано и доставлено целевой аудитории. Так построен этот мир. И тот, кто нарушает эти правила, может катиться ко всем чертям собачьим и доказывать на помойке драным котам и крысам свою шизанутую литературную значимость.

Я закурил. Почему-то страшно захотелось к драным котам на помойку. Захотелось моря водки и пьяной свободы. Захотелось брести под дождем в какие-то горизонты и кричать что-то важное и страшно глубокое звездам и Богу.

Я понял. Я захотел вернуться в молодость, в тот мир, где все житейское и бытовое не имело никакого значения, а беззаботное сердце то танцевало и рвалось от любви, то захлебывалось от космической боли. Я понял, что устал идти. Устал, потому что не то что бы потерял из виду цели. Хуже. Я разуверился в том, что они, цели эти, вообще есть.

Ну вот, выкрутился. Многолетняя привычка расплетать узлы и вставлять нитку в самое узкое ушко самой тонкой иголки сработала рефлексом. Я где-то читал, что врачи болеют особенно тяжело. Потому, что знают о болезни всё и не могут заставить себя верить в чудо.

А чуда и не произошло.

Текст.

Он оказался сильней.

Он вывернулся ужом и сам себя привел к концовке, которую вывел из ему одному ведомых законов.

Буквы устали складываться в слова. Словам надоели предложения.

Мысль посмотрела на все это и тоже решила сдаться.

Еще один восходитель покатился по склону горы, так и не успев разглядеть за облаками мистификаций вершину. Некоторые утверждают, что ее, вершины этой, и нет вовсе. Что этот подъем бесконечен.

Кто их знает? И чего только не утверждали.

— «Закольцевать! Закольцевать!»

Мозг выплевывает штампы, которые в приличном обществе принято считать правилами хорошего тона. А хороший тон требует закольцованности сюжетной линии.

Что там у нас? Ах да. У нас ручка с логотипом банка.

Значит, я должен написать: «Я смотрю на ручку с логотипом банка. Ее вручили в качестве презента вместе с картой.

Почему она?»

Я смотрю на ручку с логотипом банка.

Она больше не вызывает у меня ничего, кроме отвращения.

Ручка летит в форточку.

Хочется напиться.

Хочется разбить клавиатуру о монитор. Хочется хлопнуть дверью и уйти в поля.

Текст победил, но это не значит уже ничего.

Я нервно курю. Настоящее будущее и прошедшее время переругались и заблудились в словах. Большая литература заходится в гомерическом хохоте и грозит обрушить полки.

А старенький Бог, кряхтя, спускается по раздолбанной лестнице вниз, понимая, что этот случай особенно тяжелый, и без него уже не обойтись. Пока я сплю, он, улыбаясь и покачивая головой, достает из мусорного ведра смешной складной нож с вилкой и ложкой и бережно кладет на полку с книгами.

Black velvet

Он и родился сразу старичком. Эдаким изначальным мизантропом, пришибленным космическим тупиком. Даже приблатненные дворовые пацаны на родовой отрицаловке охренели от его нутряной социопатии и, на всякий пожарный, не связывались – хуй его знает, что у этой чёрной дыры на уме. А она так и прокатилась по жизням других пугающей подвальной сыростью и каким-то гробовым пьянством. Глядела-глядела в себя, да в себя же и провалилась. С тех пор место это даже вороны облетали стороной, а миновав, каркали как-то особенно замогильно, и эхо не отвечало – только заткнувшись, пучилось жутью смертельного испуга.

картина: http://finbahn.com/сергей-баленок-беларусь/

ДОМ НА ГОРЕ

Едем молча. Всю дорогу жена держит за руку. Словно боится. Что передумаю. Как на Балтийском вокзале мимо ларьков протащила, так руку и не отпускает. Да я и не рыпаюсь. Куда уж? Вилы. За спиной рюкзак, набитый хфилософьей всякой. Антидот? А кто его знает? Вот – решил проверить на вшивость. Заумь книжную? Себя? Нарколог в 99-ом по блату выписал последний билет – в «Дом надежды на горе». Со словами: ну, если и это не поможет – тогда я не знаю… А кто знает? Я что ль? Два года убил на его гребаную АА. На чушь эту собачью. Час пиздежа в кружке полоумных. Зато после чекушкой закинешься – и музыка в голове, а не этот свист нехудожественный. И – до следующего сходняка блажащих. Под конец уже о.5 брал. До того богодельня эта опостылела. После очередного потерянного главредства (пятого или шестого за эти годы), после 98-го, похоронившего моё собственное издательство – в глазах, в мозгах сплошной туман. Какая-то не жизнь, а канава скользкая и вонючая. На водку денег уже нет. В ход пошел технический спирт из хозмага. Даже разбавлять было в лом. Выйдешь на лестницу, полпузыря шила подозрительного из горла вмажешь – пар из глаз – папироску всосёшь – вроде отпускает. Мысли от такого эфира гибнут. А то нет мочи с мыслями этими. А надо. Что надо? Думать? Жить? Что?

Вот и платформа Тайцы. Как по заказу – холодно, ветрено. Сырость какая-то в морду. Дрянь на душе – дрянь за душой.

И тихим шагом. Вот и гора эта лысая. Вот и дом на этой лысой горе. Дура кирпичная на семи ветрах. Надежды, говорите?

Ну они тазом сразу и накрылись.

– Это что у вас?

– Книги… – преподаватель я… и редактор и…

– Неееееее. Не положено. У нас режим. Методики. Хуё-моё.

Короче – книги нельзя.

И как-то сразу все эти развешанные на стенах благодарственные мульки от завязавшего рок-н-ролла словно соплями пошли. Жена только глянула на меня – в миг просекла.

Ни там, ни всю дорогу обратно не проронила ни слова. Так и спустились с горы. На станции, когда обернулся на ларёк – молча протянула деньги. И тихо ждала. Пока… пока отпускало. Потом взяла молча за руку и повела.

фото: http://finbahn.com/

КУКУШКА

Их было два. Два совершенно разных опыта. Два пугающе разных пути. В первой жизни — маменькиного сынка, ботаника на институтской кафедре и главреда у бандитов — он преуспел в виртуозном изыскивании денег на всё, что горит. В этом сивушном мареве, сожравшем 80-е и 90-е, было море несчастной любви и удушающей жалости к себе. Что удивительно, у этого ходячего самогонного аппарата случилась семья, родились дочери. Было еще что-то: какие-то стихи, льющиеся сопливым потоком; диссертация о любви. А еще уголовный кумар, едва не загнавший на Северное кладбище, где остался лежать порезанный на куски прибандиченный универовский друг. Опыта этого вполне было на жизнь. Целую. Ни короткую, ни длинную. Так – к сорокету. И точка. Вышло многоточие реанимаций.

И случился опыт второй. Реваншистский. Растянувшийся на 15 лет нулевых и пост-нулевых. И в этой второй жизни всё было с точностью до наоборот. Жесточайший профессиональный цинизм обозленного волка-фрилансера, доводившего до истерики рекламный Питер нагло-заоблачным чеком, порванными в клочья тендерами, когда нахуй шли не только топовые агентства двух столиц, но и залетные бриты и даже в дугу забуревшие янки из Landor. На физкультуре Тимченко и Ротенбергов, на всемирном чемпионате по мордобою под крылом «Росатома» эти прыжки с разбега в ширину прекратились. Истребитель чихнул соплами и пошел на вынужденную. Домовой бился в истерике от хохота: квартира под потолок забита люксовыми кишками и тапками, а этот сраный ас валяется с перебитым нахрен позвоночником и полетевшими ко всем чертям коленями. И это небо закрылось. Теперь из этих двух жизней, из двух взаимоисключающих опытов предстояло скроить нечто третье. Какое? На кой? Вот это и навалилось.

***

Когда времени не вагон, а уходящий за горизонты состав, поговорка «лучше мучительный конец, чем мучение без конца» дятлом мозг долбит. Гибельный опыт выживания на хлебе и воде, вперемешку с подсаженной на «Рояль» жалостью к себе – та еще вешалка. И та, первая, жизнь тянет в омут сопливого экзистенциального самообмана. Ежель б не глухая завязка, всё можно было и сейчас легко спалить в водке. Таких спасающихся он насмотрелся. Кто-то уже отчалил, кто-то стоял в очереди, кто-то бревном инсультным догорал. Да и сам-то, давно ли еле отполз?

А что вторая? Вторая жизнь, это уже не воронка, а цельный Бермудский тругольник понтов охуевших нуворишей, заёбов офисных зомби – гонки на веществах и за веществами. Когда вселенную потребительских компенсаций неумолимо затягивает в черную дыру, эдакую психотронную галактическую жопу. Ну и прогрессирующий идиотизм. Куда ж без этого в мире весёлых картинок.

Но ведь было и другое. Риск и азарт вольного стрелка – стремный и незабываемый. Это кайф. Кайф отрицаловки. Нет, это не истинная свобода. Но охуенно дорогая реплика. Охуенная настолько, что миллионы именно её и принимают за рай. Он был в этом «раю». Самосшитом под себя. Был хозяином. Потому и знал – это наебалово. Но послевкусие – феерическое и бесконечное.

В сухом остатке от второй жизни валялась простая как кирпич максима – как угодно, но не в наморднике.

***

В двух этих разных жизнях, которые неслись галопом, где мозг свистел, и вылетали в дыру в башке бином за биномом – в этих жизнях всё полегло на кладбище вопросов, ответы на которые откладывались на потом. И вот это ПОТОМ случилось и пучилось из каждого угла тысячеглазо на замурованного в четырех стенах стареющего плейбоя, и душило бесконечностью застывшего времени. За те пять лет, что прошли с момента аварийной посадки, бывший мастер воздушного абордажного боя жадно сожрал несколько мегатонн ядерного фоносемантического дерьма; того самого, коее раньше считал философией и настоящей литературой. В реальный зачет пошел только Александр Чудаков и, хочется верить, бессмертное «Ложится мгла на старые ступени». Прочие мейнстримные новинки не тянули даже на макулатуру.

Бесконечный состав времени пронесся чрез это препарирование двух рубежей и ехидно прогудел: «Да, мил человек. С хуйней ты разобрался лихо. В манной каше не утопишь». И из под колес проносящегося состава к будке кобыздоха полетела устрашающих размеров мостолыга. Мол, на-ка, обломай гнилые зубы о настоящие загадки.

***

… и «Бабье лето Джонсона Сухого Лога» не фигня для ностальгирующих мухоморов, и Фицджеральд силён не Великим Гэтсби, а пошло замыленной Ночью, которая нежна, как Сван в «АССЕ». Даже звенящая фляга Мозеса Герцога в нобелевском шедевре Сола Беллоу – про это. Трагедия стареющих интеллектуальных кобелей – хуйня в сравнении с пыточными камерами моралистов-камикадзе верхом на неугомонном либидо. Это уже Кабаков, падающий из тончайшего, почти Казаковского, трагического лиризма в чан с кипящей спермой. И это не от Буковски. Это гинекологическая отрыжка «Русской красавицы» Виктора Ерофеева, пошло пытающегося гешефствовать на однофамильстве с гениальным Веней. А Веня… Ну как объяснить внезапный ливень? Поэтому и о пользах теоретических из Вениных амурных заплывов не станем. Дабы не смешить умных людей. Это как с ехидствами нависающего над ним Розанова. Ну не нравилось Василь Василичу, как выглядит справляющая нужду женщина. Это о понимании, а не «О понимании». Два берега.

Сколько их? Сломавших шею, сколько? Раньше казалось – спасительный круг. От чего? От ебливого волюнтаризма несчастного Шопенгауэра? Бился с ним Соловьев, бился – да сам в космогоническую теософскую еблю и угодил. И уволок за собой весь Серебряный век. И еще полвека круги по воде шли. Без Пастернака так и не узнали бы, как шикарна моющая полы Зинаида Нейгауз.

Разборки с прошлым, с диссером полоумного, уронившего в обморок гомерического хохота философский факультет универа (Смотрите, этот клоун взял темой «Смысл любви»!) закончились полной победой любви, которая смеялась ему в лицо, прыгала по лысому черепу, дергала за несуразно растущую бороду и показывала язык. В этом гигантском пляшущем уравнении с тьмой неизвестных оказалось решительно невозможно пренебречь ни одним элементом. Решения уравнения не было. Потому что все эти элементы решениями сами для себя и были. И творили, что бог на душу положит.

Тонуть в этой космогонии мозг отказывался. И только где-то глубоко внутри невидимый старенький часовщик лукаво подмигивал, терпеливо смазывал шестеренки ходиков и что-то шептал кукушке.

картина: Алекс Вознесенский «пенсионный возраст»

http://finbahn.com/алексей-вознесенский-россия/

КЛАДБИЩЕ

— Ну здравствуйте! Вот я до вас и доплелся. Все здесь. Как один. Могилка к могилке. Крестик к крестику. А оградка одна. На всех. Как и жизнь одна. На всех. Даты только разные. Но с годами, с долгими этими годами, — все ближе. Уже и сейчас почти слились. Как же вас всех… Вроде и поодиночке каждого. А вышло очередью. Наповал. Всех ведь наповал. Я вот выпить нам принес. Много принес. Очень. Как тогда. Я разного нам принес. И шила, и водки из ларька, и конины, и портвейна того нашел, и квадрат, и пива в трехлитровой банке… Всего. А закуски мало. Тоже как тогда. Что градус-то красть. Так-то я и не пью. Почти. Давно. В завязке. Но с вами, как без этого? Это и не встреча будет. Вы не говорите ничего. Наливайте. Я за вас все скажу. Я все скажу. Всё, всё. Наливайте. Я всегда тогда говорил. Я ведь один и говорил тогда. Без умолку. Говорил и говорил. Это сейчас я молчу. Уже 15 лет. Молчу. И с каждым годом все глуше. А помните?..

И старая шарманка несет по 70-м, 80-м, 90-м. Несет и обрывается. Она всегда обрывается в конце 90-х. И я долго еще ползаю один. Пьяный в жопу. Обнимаю ваши холмики. Пою в обнимку с крестами. Кричу что-то. Дерусь. Доказываю.

— Ты пришла за мной. Зачем ты опять пришла?

Она всегда знает, где меня искать. Всегда. Она привычно вытирает платком мою опухшую от бухла и слез морду, отрывает от крестов, от оградки и укладывает на диван.

— Отдай телефон. Отдай. Зачем ты опять звонил? Ну зачем? Не будут они отвечать. Не хотят они с тобой говорить. Забудь. Развела вас жизнь. Навсегда. Спи… Вот же беда-то. Вот беда.

картина: https://finbahn.com/михаил-павлюкевич-арт/

СМЫСЛ ЛЮБВИ

— Мыть руки — и за стол! Завязывай свою писанину.

— Угу. Пять минут. Страницу добью.

Мыть руки это у нас святое.

— Хлеб только в нарезке. Я в твой магазин не заходила.

— Сойдет. Нет, ты представляешь, что Соловьев… Куда там Экхарту и Бёме. Не мелочился. У вас Троица? Будет Четверица. Отец, Сын, Дух Святой и Любовь- София.

— Ты прожуй сначала. А София-то к чему? Он вообще крещеный был, твой Соловьев?

— Крещеный, крещеный. У него свои расклады были. Сколько раз пихал Таньке «Смысл любви». Бестолку. Хоть бы содержание прочла. Глядишь, и зацепило бы. Куда там.

— Всё. Давай тарелку. Говори сколько, я обратно на сковородку выкладывать не буду.

— София? Как тебе сказать… Он с Шопенгауэром воевал. Всю жизнь.

— Прожуй, а потом говори.

— Шопенгауэр считал, что любовь — обман.

— О как! А он вообще нормальный был, Шопенгауэр твой?

— Ну, все они с приветом. Обман… В смысле… Знаешь, у него сильный образ был: слепой гигант, а на плечах карлик.

— Я же говорю, больной. Хлеб — в пакет. И не надо так масло уродовать. Я сама заверну. Карлик, говоришь?

— Хорошо, по-другому.

— Только короче. Мне еще в магазин и к Ольге забежать.

— Короче так… Всё глухо и примитивно. Продолжение рода. Размножение. Ну, а чтоб с гарантией — нужна разводка. Крючок. Вот тут, типа, и любовь. Помнишь, я тебе про одного шизанутого психолога рассказывал? Как его?.. А, вспомнил — Козлов. Ну тот, что доказывал, будто любовь — заболевание? Типа помешательства временного?

— Не помню я твоего Козлова.

— Ну и бог с ним. У Шопенгауэра любовь тоже — разводка природы. Идет себе парень мимо девки и тут, бац — заболел. А то и оба сразу. Всё. Попались. Раз, и мы уже залетели. А дальше не важно. Дело сделано.

— Я и говорю, больной твой Шопенгауэр. А про «залетели», куда ж без этого. Тоже мне новость.

— Вот Соловьев с ним и сражался. Не просто в любовь верил, а к Троице ее привинтил.

— Правильно и сражался. Только Троицу-то зачем? И так все ясно. Посуда за тобой. Я побежала. Да, и Катю из сада не заберешь?

— Так зять же обещал.

— Таня позвонила, он не сможет, аврал на работе. И у нее. В общем, как всегда. Можешь курить на кухне. Только форточку открой.

***

— Ваше величество чай пить изволят?

— Давай через полчасика. Мне тут добить страничку.

— Я уже заварила. Иди мой руки.

— А курить можно?

— Потерпишь. Сходишь на лестницу.

***

— А Карсавин взял и бахнул «Петербургские ночи». Весь Петербург в 21-м поставил на уши. Как тебе, медиевист — и поэму о любви? Да в прозе! Да богословскую!

— Тебе в какую чашку?

— В синюю. Ага. Стоп. Хватит.

— А нормально кто-нибудь из них любил? Ну, по-человечески? Или только философствовал?

— Не то слово. Кьеркегор так вообще из-за своей Регины на уши пол-Дании поставил. Такие письма писал — сердце навылет. Правда, не женился. Дела мол. Я создан для философии.

— Ну и дурак твой Кьеркегор. Любишь — женись. Еще чаю налить?

— Всем бы такими дураками. Хотя, ты права… наверное. Он ведь так и написал, что самый счастливый тот, кто не родился.

— Что я говорила? Сначала надо было девке сердце разбить, потом не жениться, а дальше понятно — хоть в петлю. Тогда лучше и не родиться. Всё, иди кури на лестницу и нарисуй Кате что-нибудь. Ребенок уже полчаса ждет. От мультиков ошизела. Банку возьми у дверей. На лестнице окурков уже через край.

***

— Деда! А лису?

— Катя, лиса вчера была. Давай, зайца нарисую?

— И собачку. Деда, собачку нарисуешь?

— Хорошо. Будет тебе собачка. Мультики я выключаю. Ты их без конца смотришь.

— Деда, а ежика нарисуешь?

— Катя. Сейчас. Пять минут. Деда только допечатает.

— Вооооот у ежика носик. Вот лапки.

— А еще лапки? Здесь только две.

— Вот тебе еще лапки. И яблоко. Ежики яблоки любят.

— А грибочки любят?

— Любят, Катя, любят.

2012

фото: мама, мы, дочки, зять, старшая внучка и мелкие внуки.

SOS

Конечно опоздал. Давно надо было забирать. Да что уж там… Всё ясно. Он качал седой головой и клял себя на чём свет… И ведь как просила! И слышал. Как такое не услышать? Через все радиопомехи, через свистопляску эту солнечную и метеоритную чехарду крик её прорывался. А он всё откладывал. Списывал на… М-м-м-д-а-а-а. Косяк. Тут и говорить не о чем. И теперь он осторожней обычного, бережно так, что даже Отец удивленно поднимал галактические брови, вел её по коридору. Я отмолю, – повторял и повторял он. – Уж прости меня, старого. Не углядел. А сам опускал глаза. Потому что смотреть на неё было страшно. Кровавая, узлами перекрученная колючая проволока это была – душа, висящая на волоске опоздавшей любви его.

картина: http://finbahn.com/евгений-кравцов-россия/

БИНОМ

Зачем ты со мной живешь? Любовь? Даже Соловьев исчерпал все ее виды и ушел за своей недостижимой Софией. И заодно увел за собой в «Noctes Petropolitanae» медиевиста Карсавина, чтоб тот сгинул в лагере Абези… Кьеркегор ведь все сказал, отказав своей Регине.

Зачем ты со мной живешь? Зачем я с тобой живу?

Любовь? Даже Соловьев исчерпал все ее виды и ушел за своей недостижимой Софией… (повторяю и повторяю).

А мы живем во всех этих классифицированных им видах ее Смысла. Где смысла нет. А есть невозможность жить врозь. Потому что проросли друг в друга.

Даже совершенно разные физиономически супруги на склоне лет становятся похожими.

Мы не нужны себе. И лишь в совместном проживании прячем от себя то очевидное, что пугает смертельно. За заботой друг о друге мы бежим от своего несчастного одинокого я. Того, без которого мы невозможны. Но и которое само по себе нам противно уже после 30-ти.

Зачем ты со мною живешь? Быть может, ты веришь, что я таки обману замысел создателя и посрамлю прах Шопенгауэра? Но ты о нем ничего не знаешь. Да и кто знает? Не книгам же верить.

Словно два хомячка в коробке, мы прижимаемся друг к дружке и, закрыв глаза, гоним мысль о смерти по одиночке. Мужество прожить жизнь одному – высший идиотизм. И мы будем тесней и тесней прижиматься друг к другу. Все искусней и нежней предупреждать любое желание друг друга. Потому что мы верим в любовь — к себе. Которая в одиночку невозможна.

Будучи самой совершенной формой несвободы, любовь присвоила себе издевательски противоположный символ крыльев.

«Я пойду на железный базар и куплю железные цепи для тебя, о моя любовь».

Только Солоухин и смог перевести Превера. Потому что не перевел, а понял.

– Зачем ты со мною живешь?

– Ты же знаешь: я лучше всех завариваю тебе чай и ухожу из кухни, чтоб ты мог спокойно покурить. Ведь ты не можешь без сигареты.

картина — https://finbahn.com/бабенков-михаил/

РАЙ

Молоко у жены пропало почти сразу. Это в Ленинграде еще трепыхались детские молочные кухни. А в пригороде… 1986-ой мог предложить только детскую сухую смесь «Малыш», наполовину состоящую из сахарного песка. И — о, чудо! – кто-то сказал, что в городе можно найти финское детское молочко Tutteli. Раньше самую большую очередь я видел за югославскими сапогами. Сам же и стоял в ней целый день, отмечаясь каждый час. За Tutteli мало было стоять часами. Надо было стоять постоянно. Ребенок должен есть каждый день. А дома… А дома ждет дежурная огромная чугунная ванна, доверху полная пелёнок-распашонок. Стиральной машины не было (роскошь невиданная). Как не было и стирального порошка. Хозяйственное мыло – и вперед. Если б тогда нам показали памперсы, мы б умом повредились от такой ненаучной фантастики.

***

Какая же крутая вещь – трамвайная печка. Если положить на неё рядком сигареты и не лениться переворачивать – через 5 минут из пачки сырого кислого «Космоса» вы получите целых 20 штук прекрасного “Винстона». Строительные вагончики-бытовки в промзонах – самое райское место на Земле. Кипятильник, пачка грузинского чая, пяток вареных яиц, буханка хлеба и радиоприемник. Кайф. Иногда таскал и печатную машинку. Вот же дурацкая страсть была – перепечатывать стихи на листки записных книжек, для чего книжка разбиралась и заново сшивалась. Эдакий шик – карманный самиздат. Дипломат, битком набитый этими томиками, до сих пор под письменным столом. В 91-ом вагончики закончились. Смерть страны я застал уже в бункере братвы на Московском проспекте за игрой в Prince. И точку в истории огромной империи поставил Стинг. Mad about you – мой 91-ый, мои поминки по СССР.

***

Почему-то именно сейчас, через 30 лет, начали сниться эти вагончики из 80-х. Долго ковырялся в башке лысой: что это? к чему? почему именно они? почему 80-е? И правда, почему? Ведь в 90-е было стрёмней, горше и страшней. Впрочем, страшней валютных мажоров с Выборгской трассы в начале 80-х я не встречал. За валюту к стенке ставили. И ребята были конкретные. Может потому на чичи-гага, на быков и торпед 90-х я смотрел уже без придыхания…

А вагончики? Бытовки-вагончики с родными трамвайными печками снова меня куда-то везут. В одном из них в глухой ленинградской промзоне за бесконечной паутиной железнодорожных путей-стрелок, забитой составами, весной 87-го под высушенный душистый «Космос» и написалось:

А дальше, как и раньше – пустота.

Измученную насморком природу

Покинула былая красота

И, ветками шурша, упала в воду.

Все краски, всю живую акварель,

Все с грязью размешал паршивый ветер.

И моросил сентябрьский апрель.

Большая осень на весеннем свете.

Зима девчонкой плакала навзрыд,

Как сахар грустно таяла в стакане.

Пристыжена, поставлена на вид.

И без надежд и без гроша в кармане.

Так без надежд с душой на сквозняке

Ловил как воздух в сером небе просинь.

Весна осточертевшая уже,

Давила грустью, как дождями осень.

…..

Теперь так не пишется. Закрылся Рай.

картина: http://finbahn.com/

ЛУК И ЛИРА

Вот, собственно, и всё.

– Я ведь эту книгу на стуле всю жизнь помнить буду.

Она смотрит на меня в упор, и я понимаю – действительно будет. Раз за восемь лет не забыла.

***

… Откуда она тогда пришла за полночь? С какой пьянки-гулянки через два дня? Я сейчас и не вспомню. Зато четко помню ощущение полнейшей беспомощности. Говоренные-переговоренные слова натыкались на броню.

– Это все твое из нее лезет. И что? Чего ты добился этим своим «Ты не наша вещь! Мы за тебя твою жизнь не проживем!» О! Вот она и живет. Полюбуйся. Вся в папочку.

Помню, что ни сил, ни желания на очередной скандал не осталось. Уже глубокой ночью, высадив пачку сигарет, снял с полки том, вошел в дочкину комнату, где топор можно было вешать от перегара, и положил книгу на стул у изголовья дивана. Обложкой вверх: Фридрих Перлз «Внутри и вне помойного ведра».

***

Технари на лекциях по философии – та еще картина. Зато азарт какой. Почти как партию в шахматы выиграть. С ними экзистенциально можно. Но только после полного поражения их формальной логики. А этого еще дождаться надо. Это минимум первая половина пары.

Особенно если тема «Свобода».

– … вы ведь не сами. Это родители вас спланировали. Но вы то тут при чем? Это не вы родились. Это вас родили. И с этого момента в вас заливается информация. Вы ее, информацию эту, источники ее, характер, выбирали? То-то. Но ее в вас закладывали. И вы ее впитывали. Из того окружающего мира, который опять же не выбирали. А там уже и новый круг: ясли, сад. С кем, кто, как? А в вас накачивают и накачивают. Дрессируют. Учат правилам общежития. В саду, дома, в гостях, на прогулке. Мамы и папы, бабушки и дедушки, тети и дяди, няни и воспитатели. Плюс во дворе – правила жизни в лесу. А потом школа, где информацию грузят вагонами. А хочешь спросить – подними руку. А не согласен – дневник на стол. А в вас начинает просыпаться Голос. А ему по башке. А вы уже и привыкли. А вы уже и так с пеленок приучены по правилам. И множатся и множатся эти правила. И вы начинаете эти правила изучать, систематизировать, анализировать. Правила, придуманные не вами. Вы начинаете при-спо-саб-ли-вать-ся к эшелонам правил. То-то. А впереди работа, офисный фашизм, «компания – мой дом» и прочий цивилизованный фэн-шуй.

Главное, говорить то, что они и так прекрасно знают. Придумывать ничего не надо. Только складывать пирамидку. Они слушают не перебивая. Их глаза все грустнее. Тема держит. Держит жесткой правдой. Важно только не заплетать им мозги всякой эквилибристикой. До осознанной необходимости их доведет жизнь. На лекции об этом бессмысленно.

– …и природа наша – зависимость. Тотальная. Любая естественная потребность – зависимость. А живем на автомате, значения не придаем. Привычки, привычки. Все, что противоположного пола – тревожит. А свет выключить и принять на грудь – накрывает. И никуда от этого. Вы в этом по уши. Про любовь и говорить нечего.

– А что про любовь? Да, а что про любовь?

На этом месте предсказуемое оживление. Сбоев не бывало.

– Да, а что про любовь?

Это и есть крючок. И они его заглатывают с размаху. Вот теперь самое время на перекур. За перерыв они сами себя доведут до белого каления. А на второй половине пары…

***

Ну вот и всё. Последние обнимания перед контролем, и жена покатила чемодан на таможенный досмотр. Очередной отпуск врозь. Двадцать один день. Самолет взмывает в небо.

Дорога домой кривая и неспешная. Торопиться некуда. Никто не ждет. Воображение рисует планы, которые по мере приближения к дому улетучиваются.

Сижу на кухне и, уставившись в настенный календарь, курю сигарету за сигаретой. И смешно и грустно. Как прожить одному три недели? Огромный черный норвежский кот печально пучится на меня из прихожей. Он со вчерашнего вечера все просек и отказывается есть.

– Что, Мика? Вот мы с тобой и осиротели.

***

– Ну уж дудки. У меня муж будет не такой. Этого еще не хватало!

Когда она заводится, щеки ее наливаются краской.

– Ага, прямо в магазин пойдешь и как холодильник по характеристикам выберешь.

– И нечего меня пугать и воспитывать. Я за идиота не пойду. И за голодранца не пойду. И вообще, я свободный человек и сама буду выбирать.

Я смотрю на нее и мне хочется смеяться и плакать. Дурочка. Кто ж тебя спросит? Когда ошпарит – мозги первыми и откажут. А уж кто? где? и как? – одному богу и ведомо. Может быть.

***

До конца пары остается минут десять. После тридцатиминутной анатомии любви они на издохе. Я знаю, что «Смысл любви» Соловьева они запомнят на всю жизнь. Но последний вопрос еще не задан.

– …ну и кто мне теперь, только одной фразой, это опишет?

Тишина. Хотя ответ всем ясен и он висит в воздухе.

– Хорошо, давайте так: «Я без него не могу». «Я без нее не могу». Без возражений?

Эту парочку я приглядел еще в начале лекции. Теперь они сидят, крепко взявшись за руки.

– И самое последнее. Кто мне напомнит тему лекции?

Глаза надо видеть. Эти глаза. Много много пар глаз в гробовой тишине.

Я беру мел и крупно вывожу на доске: СВОБОДА.

***

В вечернем вагоне метро каждый в своем. Кто в книжке, кто в телефоне, кто во сне, кто в себе. Наши взгляды как-то смешно пересеклись и… Боковым зрением вижу, как она меня изучает. Обстоятельно, по-женски. Потом моя очередь. Она делает вид, будто что-то ее отвлекло, давая спокойно себя разглядеть. Видно, что переживает. А минут через пять уже смотрим друг на друга почти не отрываясь. И с каждой минутой грусть накрывает обоих все больше и больше. Вот и глаза через паузы в пол. И в глазах этих… И ясно все без слов. И ясно, что слов этих и не будет. И ничего не будет. Потому что все, что могло бы быть, и все что могло бы быть после этого могло – пролетело, родилось и погибло за эти минуты пути. Она выходит из вагона потерянная и прекрасная. И только резко оборачивается на набирающий скорость вагон. Наши взгляды пересекаются в последний раз. А в моей голове ни к селу ни к городу крутится название старой старой литовской ленты «Никто не хотел умирать».

Photo by Emmet Gowin

http://finbahn.com/emmet-gowin-usa/

ШИЛО

Дрянь на душе была такая, что… В почти прибитом организме за день набежавший дежурный литр (6 по 150) даже не болтался, а хлюпал гибельной трясиной. Я сидел на платформе «Девяткино» в ожидании последней электрички. Домой? Домой меня такого уже несколько лет если и ждали, то радости там точно не было. Как не было радости в этом 91-ом. Ни у них. Ни у всей поставленной раком страны. Рядом на скамейке два мужика приговаривали литровый пузырь «Рояля». Предлагали и мне. Да я сам был уже сплошной «Рояль». И они понимающе и с чистой совестью приканчивали в два горла. Третье вынырнуло ну совершенно невероятным образом. После выстрела-щелчка по платформе поплыл вышибающий слезу кошачий Булановский сироп «Не плачь, еще одна осталась ночь у нас с тобой».

https://www.youtube.com/watch?v=nFqDXZGj4yk

У выхода из метро курил и плакал пьяненький дежурный мент. А по платформе брела худая ярко накрашенная пацанка с магнитофоном в руках. Мужики рядом сглотнули и протянули мне пластиковый стакан. Домой я уже не приехал.

фото: http://finbahn.com/олег-виденин-фото/

ОНО

Из последних сил утюжишь мордой мятую-перемятую подушку. Бестолку. ОНО нависает и буравит мозг. Делать нечего. Пугая кота хрустом суставов, ползешь на кухню. Вот он, твой аналой – затертый рисунок выцветшей клеёнки с сизым кругом пепельницы. И от него уже никуда. Ты в него. ОНО в тебя. Вот же сука.

Вот потому и сидит Шефнер своей «Круглой тайной» в башке все эти десятилетия. Рюмочку на полочке извольте. Мы ж понимаем. И чеши долг возвертать.

Ну… тут рюмочки не видать. И помощников нема. Скрипи извилинами сам.

Господи, как же я ненавижу всю эту литературу. Как же ненавидит меня она. Это намертво и взаимно. Нахрен писать, когда всё написано? Нахрен читать, когда всё прочитанное из башни фаршем набекрень? Ну не в коня корм.

«Вселенная сама тонко настроила законы в соответствии с соображениями о ценности. Когда это произошло? В первые 10 в минус 43-ей степени секунд, известных как планковская эпоха. Космопсихист может предположить, что на этой ранней стадии космологической истории сама Вселенная «выбрала» тонко настроенные величины, чтобы сделать возможной ценную вселенную». Вот же, как завёрнуто. Ни проверить, ни нахуй послать. И только ОНО пялится на тебя. Ржёт в лицо. Беззвучно. И от того невыносимо.

По-молодости да в пьяном угаре сделать всем ручкой как-то духу хватало. Довозили, блядь, до реанимации. После весь мозг выклевали. Грех, грех. А что сейчас? А сейчас глаза. Кругом глаза. Ох, сколько бы написал. Сколько бы рассказал. Да только приговор это будет. Всем кого. Всем, про кого. Даже вывел максиму: «Если написать всё, что в голове, бог первым спустится на Землю и сделает контрольный в голову. Это будет онтологическое самоубийство». И название подобрал – Zugzwang.

Вон нонче и умным быть не надо. Жамкай на кнопку, гугл быстро накидает мудрил. Типа, таких: «Если вы говорите с богом, это молитва; а если бог говорит с вами, это шизофрения». О как! Мощно. Прочел и пиздуй по компасу. После таких максим желание умничать улетучивается в миг. А желание писать? А тут так: или всё, или нехер бумагу переводить. Да только всё это – неотвратимое приближение к той самой границе, за которой все эти глаза в тебя иглами и вопьются. В гениальной «Схватке» Майкла Манна есть поразительный диалог героев Аль Пачино и Де Ниро. Вот кусочек, сидящий занозой с 95-го года – это сон героя Аль Пачино: «Я сижу за большим банкетным столом, а вокруг покойники из дел, которые я вёл. Они таращатся на меня затекшими глазницами. И молчат. Молчат и таращатся». Вот и у меня начинает выстраиваться такой стол. И цугцванг давно. Потому что молчат и таращатся. Да еще это – ОНО. В первые 10 в минус 43-ей степени секунд, известных как планковская эпоха.

***

обожрешься собой

захлебнешься словами

пой рефлексия

ной

бог привет

между нами

за тобою собой

наблюдает оно

дно проекции той

о моё сатанó

человеко за веко

бревно во всю зенку

тем бревном

я пожизненно вмазанный в стенку

припечатан

за лужей большой напечатан

и надежно в ряды

запечатанных спрятан

рвется вон из себя

охреневшее эго

в микроскопе творец

наблюдает как мега

среди прочих

микробом корячится мег

задыхается

бедный

смешной

человек

АХМАТОВСКИЕ КОТЫ

………………………………..Исанне Лурье с любовью

Настоящая слава всегда внезапна. Всегда оглушительна. Это потом ты понимаешь, что бох тя берег и подводил к ней исподволь. Но это всё слова. Умничанье задним числом. Подвёрстка это. Одним словом – фуфло. Главное одно: для переживших – слава всегда обухом по голове. И ты вслушиваешься в себя, всматриваешься. В себя нового. Извещённого. Мол: получите-распишитесь – СПРАВКА: вы гений, мир у ваших ног, подпись, печать, исх №.

***

О том, что приглашен в Музей Анны Ахматовой на Литейном провести авторский вечер узнал через вторые руки из фейсбука. Старейший сотрудник музея, Исанна Лурье, оставила приглашение после моего коммента к посту писателя Мины Полянской. А мне откуда знать, кто там и что оставил? Я с фейсбуком на вы. Сигналов его не ловлю. Впрочем, надо полагать, это так принято у них на Парнасе. Все ж знают. Мышей ловят. Тока я, лапоть сельский, не в темах. Мина в своих Германиях улучила минуту и кинула мне, убогому, в личку: мил-сударь, Алехандро, тебе там приглашение, ноги в руки и чеши на Литейный к Исанне. Это слава. Признание это. А что накоротке и не в твою форточку извещение – делов-то… В горнем мире и не такие кренделя пекут.

Но я не поверил. Набрал рабочий номер музея, представился Исанне Михайловне. Всё чин-чинарем. Осторожно поинтересовался – не наёбка ль, али шутка юмару какая? Оказалось, нет. Давно, дескать, следят за творчеством. Более того, хотят и о моём альманахе «Финбан» поподробней. Питер, мол, на ушах. Исанна Михайловна пригласила обсудить детали Вечера.

Мать честная. Аж задохнулся. Но один ехать боюсь. Зову на помощь самого близкого человека, Антонину. Это мой Резерв Ставки. Пушкинский дом, лит-Петербурх, филологическая обойма. Вся моя убогая писанина в NY через её редактуру. Короче – прикрыт по полной. Уже и не так страшно. Исанна Михайловна радушна и приветлива. Напоила нас чаем с конфетами, показала зал, где пройдёт ЭТО. По такому большому случаю затребовала ведущих и экспертов. И прям на месте они с Тоней всё и порешили: Павел Крусанов и Илья Бояшов (раз они писали рецензии на мои книги в Штатах). Ну и Антонина, само собой.

И тут Исанна Михайловна озадачила:

– Да, Александр, и сами книги, собственно. Надобны и много. Столько читателей-почитателей. Да и такой случай. Город ждёт. Грех не потратиться.

А вот это уже беда. Все книги там, за большой лужей. Их надо заказывать в издательстве. А это хренова гора денег. Но и тут бох улыбнулся в усы, и еще один ближний друг подставил плечо. А сумма-то ого-го. Доставочка кусается. Да и сами книги при нашем-то курсе рубля – золотые.

***

В означенный день я был чисто вымыт, гладко выбрит. В каждое бедро засадил по уколу диклофенака. На двойную дозу кайфа перебитая спина удовлетворённо крякнула: «Яволь майн фюрер. Буду держацц, аки гитлерюгенд на штрассе Берлина. До последнего фаустпатрона». У входа в Музей Антонина сообщила, что Крусанов срочно вылетел в Москву, и его заменит Вадим Левенталь, главред «Лимбус Пресс». Но, мол, не ссы. И так обойма – будь здоров: два топовых писателя и мега редактор. Выдохнул. Прошелся вдоль рядов стульев. Подумал, хватило б на всех. Потрепал спящих знаменитых ахматовских рыжих котов. Вот же сейчас перепугаются. Такая толпа ввалит.

Последние полчаса до начала я был как в тумане. Я мысленно отвечал на записки гостей, видел себя смущенным в охапках цветов и подписывающим книги.

В час икс я выдохнул и распахнул двери.

***

Закрывая пустой зал, Исанна Михайловна прервала мой ступор:

– Александр. Тут такое дело. С вас причитается некоторая сумма. Билетов-то не продано вовсе. А чем аренду покрывать? У нас хозрасчет.

Про то, что весь этот мутень не я заварил – ни слова. Мне и так — хоть сквозь землю провалиться. А тут еще это. А язык отсох. И в карманах шиш. Стою, как обосранный. Выручает Тоня.

– Я вам завтра завезу. Не смейте беспокоиться, дорогая Исанна Михайловна.

Тоня взяла меня под руку и повела. Бредем по Литейному из Ахматовского музея.

И тут уже настоящий контрольный в голову. Уже от неё.

– Левенталь уходя сказал, что случись такое с ним, напился б да удавился.

ФИО

– Ты только обязательно найди этот фильм.

Мама так просто ничего не советует. Ночью, не отрываясь, смотрю «Рудольф Баршай. Нота» Дормана.

На следующий день за чаем обсуждаем. Доходим до 10 симфонии Малера, которую Баршай дописал.

– А знаешь, ведь твой отец Малера любил. Я ему однажды пластинку подарила. Ты не представляешь, что такое в 60-е было найти пластинку Малера… А у нас и проигрывателя-то даже не было в доме.

Как же он его любил…

***

– Посмотри, какие у тебя пальцы. Как у отца. И что ты их жрешь-то? Ведь до мяса искусал. Горчицей, что ли, намазать.

Грызть не ногти даже, а руки я начал в семь лет в больнице, где валялся после аварии. На перевязках врачи вечно торопились, отдирали бинты… Упрашивал, чтоб разрешали самому. Отгрызал. Так и пошло… и не отпускает. «Вдруг из маминой из спальни, кривоногий и хромой…» И стал криворуким. Дразнили все детство. Бабой-ягой – костяной рукой. Чтоб сразу и за фамилию. Дети – самый безжалостный народ. А когда в музыкальной школе, поглядев на мою клешню, вместо вожделенной гитары всучили гигантскую балалайку размером со шкаф и страшенным железным шипом, который нужно было втыкать в пол для устойчивости этой бандурины с тремя струнами, комплекс неполноценности вырос до размеров катастрофы… И я в хор попросился. «Что тебе снится крейсер Аврора…» Во втором ряду не страшно. Из зала видят только твою голову. И вроде как все…

***

Отчество есть. Фамилия есть. А отца нет. И не было. В моей памяти не было.

Нет. Есть одно воспоминание. Высокая фигура в коридоре коммуналки. И я стою задравши голову. Сколько мне лет тогда было? Одиннадцать. Мама говорит, что пришла с работы, а я в коридоре ее встречаю испуганный и веду в комнату. А там он.

А какой он был, не помню. Нет. По фотографии помню. Белая рубашка, бабочка. Профиль гордый. Консерватория… А в жизни не помню.

– А он откуда тогда приезжал?

– С отсидки… очередной. И стал рассказывать, что, мол, договорился с директором музыкального училища, чтоб тебя взяли… Куда взяли? С такой рукой… Он что, не соображал?

***

– А Сашей почему?

– Я Вадимом очень хотела. А отец твой ни в какую… Пока спорили, бабушка приходит и говорит: «Всё. Записала мальца Александром». И маленькую на стол, мол, вопрос закрыт.

– А это твой прадед. Вот тут с двумя георгиями. А ту фотографию, что с тремя, это уже после Первой мировой, сестра не отдает. Сколько лет прошу: «Дай хоть переснять». Ни в какую. А так да – полный георгиевский.

– А дед?

– Я немного помню. Мама, бабушка твоя, рассказывала, что когда немцы Луцк начали бомбить, отец примчался. Мама спрашивает: «Война?» А он: «Маня, это артподготовка». Нельзя было тогда слово «война» произносить… А когда все стало ясно, он приказал во двор пушку закатить и роту автоматчиков поставил. Комсостав.

– Комсостав?